1.7.2 版籍奉還

この項では、戊辰戦争の終結が見えて来た明治1(1868)年後半から、その後に行われた版籍奉還を中心とした新政府の中央集権体制確立に向けた基盤整備などについて述べる。

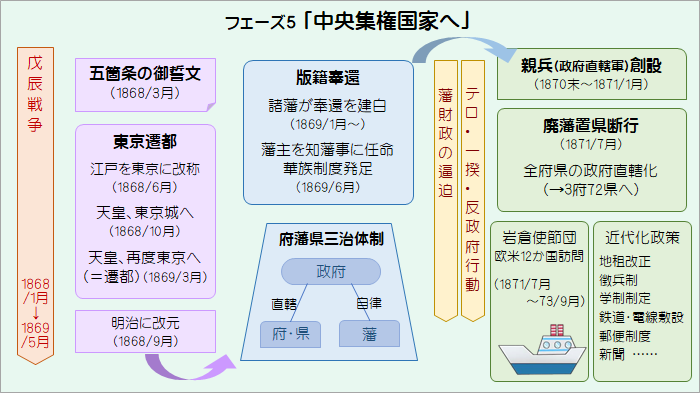

図表1.24(再掲) フェーズ5「中央集権国家へ」

(1) 版籍奉還

版籍奉還とは、藩主である大名など諸侯が治めていた土地(版図)と人民(戸籍)を朝廷に返還するという政策であり、明治新政府が中央集権化を進めるにあたって大前提ともなる政策である。

最初の建白註172-1

大政奉還後の慶応3(1867)年11月2日、薩摩藩士寺島宗則は島津忠義に対して、版籍奉還を建白、薩摩藩はこれに基づいて、翌慶応4年2月に領地の一部を奉還する「願書」を朝廷に提出している。

慶応3年12月には木戸孝允が第2次長州征討で獲得した豊前・石見を朝廷に返上することを上申、翌4(1868)年1月、二国返上を朝廷に申し出ている。

木戸は続いて同年2月、すべての藩主に対して土地と人民を朝廷に返還させるべきだ、と三条実美と岩倉具視に申し入れるとともに、薩摩の大久保利通に内談を求め、両者が協力して活動していくことに合意している。

諸藩の事情註172-2

戊辰戦争後、諸藩はつぎのような難題を抱えていた。

第1に、藩主の威信低下である。戊辰戦争において新政府軍は、皇族や公家の総督のもと、諸藩の藩士で構成されており、藩主は誰一人戦闘に参加していない。藩士は天皇の臣民として位置付けられたので、総督のもとで戦う期間が長くなれば、天皇の軍隊の一員としての意識が強くなり、藩主との君臣関係は希薄になってくる。

第2に、もともと幕末からの借金などにより苦しかった藩の財政に対して、戊辰戦争の軍事費支出が重くのしかかり、藩の財政は破綻寸前にまで悪化したため、藩主は対策を迫られた。

戊辰戦争は藩主の権威を低下させる一方で、天皇の地位・権威を上昇させたのである。

諸藩の建白註172-3

明治1(1868)年11月、譜代で戊辰戦争では「朝敵」だった姫路藩が藩内抗争終結のために版籍奉還を請願し、それを兵庫県知事だった伊藤博文が「これを機に一大会議を開いて奉還を決めるべきだ」との建白をしたことから、動き始めた。

明治2(1869)年1月14日、京都の料亭で薩摩の大久保、長州の広沢、土佐の板垣が会談、これを受けて1月20日に長州・薩摩・肥前・土佐の各藩主が連署して、版籍奉還を建白した。建白書では、すべての土地と人民は天皇の所有であることを認めた(王土王民思想)上で、自らの土地と人民の奉還を申し出る。奉還後、与えるべきものは与え、奪うべきものは奪った上で、天皇の命令で諸藩の領地を改定(再交付)するよう請願している。

奉還と再交付という矛盾する内容になったのは、保守的な藩主たちのホンネ(再交付)とタテマエ(奉還)を同居させたためだと考えられている。この2面性ゆえに版籍奉還はスムーズに行われた。

薩長土肥4藩の奉還後、他の藩からも同様の建白が続々と届き、1月中に6藩、2月に78藩、3月が47藩、4月101藩と続いた。

審議から勅許へ註172-4

諸藩からの建白と併行して、議政官(上局、下局)及び政府内の審議が進められた。下局では、将来の体制について意見聴取が行われたが、のちの廃藩置県と同等の中央集権制を提示した藩は全体の2割弱で、多少の改定は行うものの現行の藩をもとにした連邦制にすべきだ、が多数派を占めた。(詳細は註172-4を参照)

政府は、いくつかの藩を統合して州を設置する案も検討したが現行の藩をそのまま移行することになった。知藩事について、原案では世襲としていたが、木戸や伊藤博文の反対で非世襲制となった。政府案は5月21日から開かれた上局の会議に諮問された後、明治2(1869)年6月17日から各藩の建白が順次聴許され、藩主は知藩事に任命された(翌年8月までに計274藩主が知藩事に任命された)。同じ6月17日、華族制度が発足し、知藩事たちは華族となった。

(2) 諸務変革令註172-5

明治2(1869)年6月25日、政府は各知藩事に対して藩の実情調査と藩政の統一のために、11か条に渡る指令を出した。⑩で家老以下すべての藩士を士族と呼称することにより、家格による処遇や藩主と藩士という旧来の主従関係を制度的に廃止した。また、⑦で知藩事の家禄を歳入の1割とすることにより、これを基準に士族の家禄を削減することを指示している。

・下記を取調べて申告すること(①~⑪は条項番号)

①支配地の総生産高と現米総高、②管内の諸産物と諸税、③藩庁の1年間の費用、④藩庁の職制と職員、なお、幹部の人選は政府の伺を経ること、⑤藩士兵卒の員数、⑥社寺領ほか、禄や扶持米を与えていた人員と禄高、⑧支配地の総絵図、⑨支配地の人口と戸数、⑪家令・家扶・家従以下、知藩事に仕える人員

・⑦現石の10分の1をもって知藩事の家禄とする

・⑩一門以下平士※1に至るまで、すべて士族と称すべきこと

※1 平士は下級武士の身分。武士の身分については1.2.4項(5)を参照。

(3) 府藩県三治体制の確立註172-6

諸務変革令に先立って6月17日に発足した華族制度によって、公卿と1万石以上の藩主は「華族」と称される特権階級に位置付けられた。華族は原則として東京に居住することが命ぜられたが、藩知事は自藩を離れない方が良いので、これは公卿たちを京都から東京に移住させるためのものであった。また、大名や公卿を特権階級に祭り上げることによって政治の実権を下級武士たちが握ることにも貢献した。

明治1(1868)年閏4月に公布された「政体書」で府藩県三治体制は制度化されていたが、藩知事の職掌については既定がなかった。明治2(1869)年7月8日に制定された「職員令」では府や県とほとんど同じ職掌が規定された。版籍奉還によって領主権が消滅したことから、府藩県ともに地方長官として位置付けることが可能になったのである。

(4) 逼迫する藩財政註172-7

もともと赤字体質だった諸藩の財政に、戊辰戦争の戦費と明治2(1869)年の東北地方を中心とした凶作が追い打ちをかけ、明治3(1870)年における諸藩の借金(藩債と藩札の合計)の平均は、収入の約3倍にもなっていた。特に小さな藩や朝敵となった藩の窮迫度が大きく、藩士の家禄(給料)を大幅に削減した藩も少なくなかった。

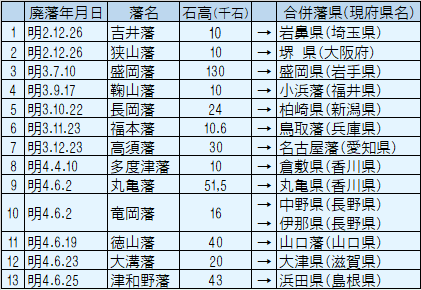

加えて、(5)で述べる藩制によって中央政府から厳しい財政再建を求められ、廃藩して他の藩や県に合併となる藩が続出した。新政府発足から廃藩置県(明治4(1871)年7月)までの間に廃藩を申し出て認められた藩は13藩にのぼった。

図表1.26 廃藩置県以前の廃藩一覧

出典)勝田「廃藩置県」、P102 原典は 中村哲「明治維新」集英社

また、凶作によって米価が高騰したにも関わらず、政府は貢租の減額などの処置は取らなかったため、反発した農民たちは江戸時代最多に迫る多数の一揆を起こした。

こうした状況のなかで、政府は大蔵省の大隈重信を中心に、鉄道、電信、鉱山、灯台の建設など、文明開化の為の投資を総花的に推し進めていた。

(5) 藩制註172-8

政府は、藩の統制を強化して中央集権化を図るため、藩庁の職制や藩の財政などについて定めた「藩制」を明治3(1870)年5月に集議院(公議所の後身)に提出、一部修正の上、同年9月10日に公布された。その主な内容は次のようなものである。(海軍費の負担率は審議により半減となった)

・藩庁の職制は府県の職制(知事・参事など)と同一にする。

・藩収入の10%を藩知事の家禄、9%を海陸軍費に割り当て、その半分4.5%を海軍費として政府に上納する。(原案は海陸軍費18%、海軍費9%)

・藩債の起債は禁止、家禄や藩庁費を削減するなどして藩債の償却及び藩札の回収を行い、藩財政の健全化を図る。

・その他; 家禄の増減や死刑は政府の裁可が必要、士族卒の他に等級を設けてはならない、知事は3年に一度、上京すること、など

海軍費の上納については、薩長土の3藩が猛反対し結局上納額を半分にすることで合意を得た。(薩摩は審議を欠席)

財政が悪化していた藩にとって、影響が大きかったのは藩財政の改革である。多くの藩は藩債や藩札の発行で辛うじて財政を運営していたが、抜本的な財政改革、すなわち藩士家禄の大幅削減や藩士(武士)を農業や商業に転職(帰農・帰商)させざるをえなくなった藩もあった。小藩と戊辰戦争で朝敵とされた藩のうち13の藩が廃藩を願い出て他の藩・県と合併した。(図表1.26)

1.7.2項の主要参考文献

- 勝田政治「廃藩置県」、角川文庫、2014年10月25日

- 三谷博「維新史再考」、NHKブックス、2017年12月25日

- 明治維新史学会「講座 明治維新 第3巻」(講座#3)、有志舎、2011年11月10日

- 井上勝生「幕末・維新」、岩波新書、2006年11月21日

- 落合弘樹「秩禄処分」、講談社学術文庫、2015年12月10日(原本は1999年)

1.7.2項の註釈

註172-1 版籍奉還_最初の建白

勝田「廃藩置県」,P54-P58 松尾正人「版籍奉還と廃藩置県」/講座#3,P251-P252

{ 大名の連邦を単一の集権国家に変えようというアイデアは王政復古の前後から現れた…。最も初期のものは慶応3年(1867)年11月2日に薩摩の洋学者寺島宗則が君公に献じた上書であるが、鳥羽伏見の直後には長州の伊藤博文がイギリス公使館員アーネスト・サトウに対し版図返上を木戸孝允とともに上申するつもりだと語っている。}(三谷「維新史再考」,P331)

註172-2 版籍奉還_諸藩の事情

勝田「同上」,P68-P71 松尾正人「同上」/講座#3,P252-P255 伊藤之雄「伊藤博文」,P89-P90

註172-3 版籍奉還_諸藩の建白

勝田「同上」,P68-P71 松尾正人「同上」/講座#3,P252-P255 伊藤之雄「伊藤博文」,P89-P90

註172-4 版籍奉還_審議から勅許へ

勝田「同上」,P74-P86 三谷「同上」,P331-P332 松尾正人「同上」/講座#3,P258

明治2(1869)年5月4日の議政官(下局)に提示された将来の体制は219藩から提出された案が次の8案に集約されている。(勝田「同上」、P76-P80)

a)郡県賛成論(中央集権的)

①「実質的郡県論」(全私有地を公収して府県を設ける) 40藩

②「形式的郡県論」(府県に名称変更するだけで藩主をそのまま世襲制の知事とする) 62藩

b)封建賛成論(連邦制的_現状維持論)その他

③「封建議」(現状の体制維持) 45藩

④「国体論節略」(③論より具体性に欠ける現状維持論) 36藩

⑤「御国体封建議」(現状の君臣主従関係を維持) 21藩

⑥⑦⑧その他3案 15藩

註172-5 諸務変革令

落合「秩禄処分」,P50-P53 勝田「同上」,P88-P90

註172-6 府藩県三治体制の確立

勝田「同上」,P88-P90 井上「幕末・維新」、P180-P181 佐々木克「東京奠都と東京遷都」/講座#3,P115 三谷「同上」,P333

註172-7 逼迫する藩財政

井上「同上」,P181―P184 勝田「同上」,P96-P97

{ 主な藩の収入に対する借金の比率は、薩摩 1.77倍、長州3.61倍、土佐2.12倍、肥前2.3倍であり、15万石以上の大藩で借金の比率が平均以下なのは、上記の薩土肥以外に熊本、徳島、広島、鳥取、金沢、静岡の各藩である。}(勝田「同上」,P97)

註172-8 藩制

勝田「同上」,P109-P114 松尾正人「同上」/講座#3,P260-P263 井上「同上」,P184―P187 三谷「同上」,P336

{ 藩債の起債は事実上、禁止された。藩営商業も … すでに禁止されていた。近世後期以来、藩財政は三都大商人からの藩債で成り立っており、藩営商業も … 藩財政を大きく補填していた。こうして藩財政の維持は事実上不可能になる。藩は急進的な革新か、あるいは廃藩か、どちらかを選ばざるを得なくなる。}(佐々木「同上」,P184-P185)