1.7 中央集権国家へ

この節では、徳川幕府と半独立国家である藩による「幕藩体制」という名の連邦国家だった日本が、版籍奉還と廃藩置県を経て、中央集権国家に生まれ変わる過程をみていく。

{ 王政復古(慶応3(1867)年12月9日)により新政府が発足した時、天皇の下で「公議」に基づく政権を作ろうという大まかな合意はあったが、それ以上に明確な設計図を持っていたわけではない。いずれ、藩を解体し中央集権体制への移行が必要になるであろうことを意識している人もいたが、それを口外していたら大きな内乱に発展していたかもしれない。}(三谷「維新史再考」,P306<要約>)

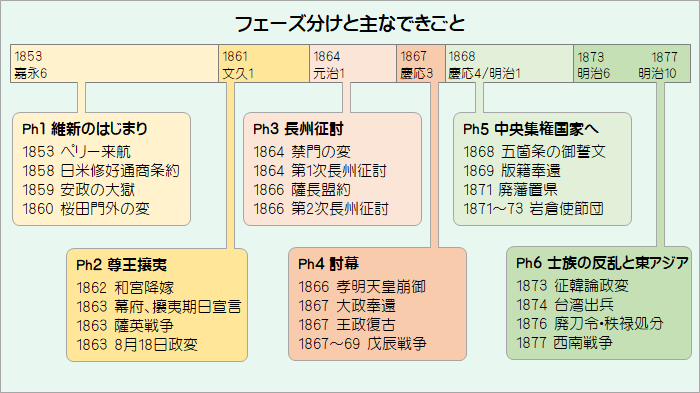

図表1.1(再掲) 明治維新、6つのフェーズ

注)陰暦を使用していた1872年以前は陰暦の日付をもとに年号だけを西暦で表示している。

1.7.1 五箇条の御誓文と遷都

王政復古により成立した政府は、鳥羽・伏見の戦いで幕府軍をやぶると五箇条の御誓文で新政府の基本方針を発表し、それに沿った政府の構造を政体書で明らかにした。また、旧習から脱却するために首都を江戸改め東京に移し、天皇や政府も東京に移動した。

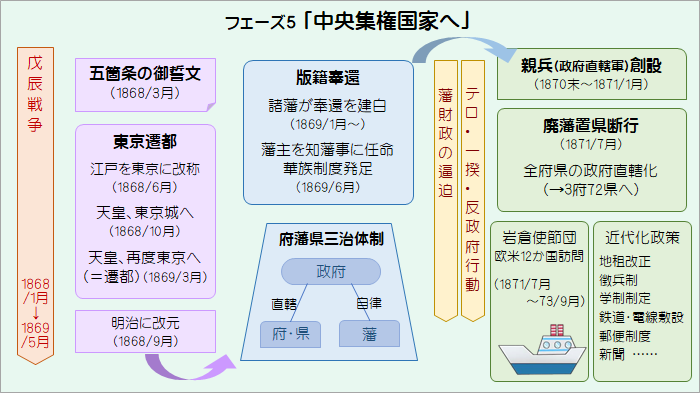

図表1.24 フェーズ5「中央集権国家へ」

(1) 五箇条の御誓文_背景註171-1

王政復古(慶応3(1867)年12月9日)により成立した政府が、まず手掛けたのは「辞官納地」問題など徳川家の処遇の問題だが、それがこじれて戊辰戦争に突入すると戦争指導に注力せざるを得なくなった。しかし、江戸城開城が間近に迫り、新たな政治に乗り出す時期が見えてくると、その方針を明確にする必要がでてきた。そこにはまた、次のような事情もあった。

a) 日本全国からの支持を獲得するためには、新政府を構成する藩、特に薩摩藩の意向が強く反映されるのではないか、という懸念を払拭する必要があった。

b) この時点の太政官制において総裁に権力が集中しているなどの問題があり、明治元(1868)年に数え年17歳の明治天皇はその存在感が稀薄であった。

(2) 五箇条の御誓文_内容註171-2

御誓文は江戸城進撃予定日の前日である慶応4(1868)年3月14日に京都御所の紫宸殿において、明治天皇が公卿諸侯を率いて天神地祇(てんしんちぎ_すべての神々の意)に誓約する形式で、発布された。

以下が、五箇条ご誓文の内容である。

- 1.広く会議を興し、万機公論に決すべし

- 2.上下心を一にして、盛んに経綸を行うべし

- 3.官武一途、庶民に至るまで、各々その志を遂げ、人心をして倦まざらしめんことを要す

- 4.旧来の陋習(ろうしゅう)を破り、天地の公道に基づくべし

- 5.智識を世界に求め、大いに皇基を振起すべし

最大のポイントは第1条で、原案では「列候会議を興し」となっていたのを木戸孝允が「広く会議を興し」に変えたことによって普遍性を持つことになった。

{ 第2条以下は、日本に生まれた人々が身分を問わず、国家の経営に参画し(第2条)、かつ自己実現も遂げて(第3条)、日本を興隆させること、そのためには「天地の公道」(=儒学を背景とする人類普遍の道)を基礎に据え、古い慣習を捨て(第4条)、国外からも優れた智識を導入すべし(第5条)}(三谷「維新史再考」,P310-P311 <一部修正あり>)

公卿や諸侯は、御誓文に違反しないことを誓う誓約書に署名することが求められ、総計544名が署名した。諸藩主は天皇と臣従関係を結んだことになり、新政府は天皇の名において諸藩への統制が可能になった。

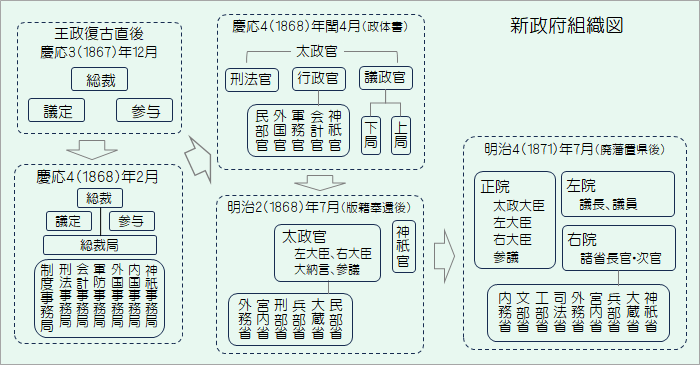

(3) 政体書註171-3

五箇条の御誓文を公布したおよそ2か月後、明治1(1868)年閏4月21日、新政府はご誓文に基づく新たな政治体制を「政体書」と呼ばれる文書で発表した。政体書はその第一条で「天下の権力、総てこれを太政官に帰す」と宣言し、古代律令制の太政官制度にならった政治体制を構築するとしているが、一方でアメリカ合衆国の憲法をもとに三権分立の原則も取り込もうとしている。主なポイントは次の通りである。

- ・上述のように、三権(立法・行政・司法)の分立を意識して行政官/議政官/刑法官を設置しているものの、議政官は1年ほどで廃止され、刑法官も脆弱なものだった。

- ・国家統合のタイプとして中央集権化されたアメリカ合衆国とプロイセンによって統一される前の北ドイツ連邦の事例が紹介されているが、府藩県の自立を認めないアメリカ合衆国タイプの統合を導入する、としている。

- ・トップレベルの官僚を除いて、身分に関係なく人材を登用することが謳われており、実際、10年後までに政府上層の20%が庶民出身者となった。

- ・議政官は上下2局からなった。下局は上局の諮問機関で、地方から選任された代表者により構成され、「公議」としての役割を果たしたが、それが聞き届けられることはほとんどなかった。下局はやがて廃止され、「公議所」となるが、それもまもなく廃止されることになる。

- ・地方は、府・藩・県の3つに区分した。政府の直轄地(旧徳川家の直轄領など)を府・県とし、それぞれの知事は政府から派遣された。その他の大名領は藩として従来通りに存続したが、貨幣の鋳造、外国人の雇用、外国や他藩との盟約締結、爵位の授与、などは厳禁された。こうして制度化された地方体制を府藩県三治体制と呼ぶ。

図表1.25 新政府組織図

出典)コトバンク「太政官制」など

(4) 東京遷都註171-4

大久保利通の遷都論

鳥羽伏見の戦いに勝利してまもない慶応4(1868)年1月23日、大久保利通は大坂への遷都の建白を朝廷に提出した。この建白書において、大久保は新しい天皇観を提示している。長らく天皇は、宮中の奥深くで儀礼を司り、形式的な権威の源泉として、御簾の裏に隠された秘教的な存在だった。これからは、統治者として人臣の前に屹立する政治的君主であるべきであり、それを実現するために遷都が必要である、と述べるのである。しかし、この遷都論はあっさりと否定されてしまった。

大久保ら新政府を構成する下級武士たちにとっては次のような旧来の陋習(ろうしゅう)は、重要な問題だった。

- ・公家は武家を身分の低い家来のような者と見下す意識があった。

- ・官位の低い者は御所の中で入れる場所が制限されており、会議や儀式への参加に支障があった。

東京奠都(てんと)

大久保は遷都に前向きな岩倉具視と図って、五箇条の御誓文の発布後、3月下旬から50日ほど天皇の大阪への行幸を実現し、大久保との面談や軍艦の親閲などを行った。こうして遷都の気運が次第に盛り上がり、6月には江戸を東京に改め、天皇が行幸(東幸)することが内定した。

慶応4(1868)年7月17日、江戸を東京と改称することが布告された。東の京(みやこ)という名前でわかるように、これは京都のほかに新しい都が東に設けられたことを意味する。新しい都を定めることを奠都(てんと)という。奠都が行われたのは奈良(平城京)から京都(平安京)に遷都したとき以来のことだった。

政府はこの後も遷都という言葉はいっさい使わず、2つの京が存在する状態を黙認しつづける。もちろん、それは公家や京都市民の猛烈な反発を恐れていたからである。

9月8日、明治に改元され一世一元の制となった。天皇は9月20日、京都御所を出発して陸路東に向かい、10月13日、江戸城に入った。同日、政府は江戸城を東京城と改め、皇居とすることを布告した。徳川幕府の滅亡により江戸がさびれてしまうことをおそれていた市民は、天皇が訪れたことを熱狂的に歓迎した。

天皇は12月8日東京を立ち、22日に京都に「還幸」した。

東京再幸_事実上の遷都

天皇が京都に還幸してる間、政府中枢である太政官が東京城内に設置され、政府機能の東京移転の準備が進められていった。

明治2(1869)年2月18日、東京再幸のため3月7日に京都を出発することが布告されると、近衛忠房や十津川の草莽層などが阻止運動を起こしたが、政府は何とかこれをなだめた。

3月7日、天皇は京都を出発、途中伊勢神宮に参拝して戦乱が平定したことを報告、3月28日、皇居・東京城に入った。この日、東京城を「皇城」とする令がくだされた。事実上の東京遷都令である。

およそ3カ月後の6月17日、版籍奉還が行われることになる。

(5) 賞典禄の授与註171-5

明治2(1869)年6月2日、政府は戊辰戦争の功労者に賞典禄を与えることを発表した。島津久光・忠義と毛利敬親・元徳の薩長父子の10万石を筆頭として、諸侯や藩士に総額で米74万石余と金20万3376両が授与された。さらに同年9月14日には箱館戦争の戦功賞典が発表され、9月26日には王政復古に尽力した三条実美、岩倉具視、山内容堂、木戸孝允、大久保利通らに総額3万5千石、金1500両が与えられた。

なお、これらの多くは永世録、つまり毎年これだけの禄が支給され、それが子孫にも継承されるものであったが、明治9(1876)年の秩禄処分で支給は停止されることになる。

(6) 旧幕臣の“リストラ”註171-6

700万石といわれた将軍家の家臣団(旗本・御家人など)は、家族を含めて32千人ほどいた。これら旧幕臣は、次のいずれかにリストラされた。

①朝臣化して新政府から俸禄を受ける

朝臣になることを新政府に願い出て認められた者およそ5千人は、従前から大幅に削減された家禄を受け取ることになった。彼らはかつての仲間たちからは白眼視されたが、有能な人材が多く、各種制度の立案や政策策定などで新政府への貢献度は大きかった。

② 徳川家の移封先となった静岡藩に移動

静岡藩は70万石で受け入れられる人数は限られていたが、廃藩置県の直後明治4(1871)年8月時点で家族を含めて13,764人が静岡に移っていた。

③ 帰農・帰商

上記以外の13千人ほどは、農業や商業などに職業替えをしたと思われるが、詳しいことは分かっていない。職業替えはなかなか難しく、失敗して静岡藩に泣きついた人も少なからずいたようだ。

1.7.1項の主要参考文献

- 三谷博「維新史再考」、NHKブックス、2017年12月25日

- 宮地正人「幕末維新変革史(下)」、岩波現代文庫、2018年11月16日

- 明治維新史学会「講座 明治維新 第3巻」(講座#3)、有志舎、2011年11月10日

- 明治維新史学会「講座 明治維新 第4巻」(講座#4)、有志舎、2012年3月20日

- 勝田政治「廃藩置県」、角川文庫、2014年10月25日

- 井上勝生「幕末・維新」、岩波新書、2006年11月21日

- 瀧井一博「大久保利通」、新潮選書、2022年7月25日

- 落合弘樹「秩禄処分」、講談社学術文庫、2015年12月10日(原本は1999年)

1.7.1項の註釈

註171-1 五箇条の御誓文_背景

宮地「幕末維新変革史(下)」,P280-P281 藤田正「明治初年の太政官制と公議・公論」/講座#3,P152-P153 三谷「維新史再考」,P308-P309

{ (五箇条の御誓文は、)土佐の福岡孝弟(たかちか)が、鳥羽伏見の直後に諸侯会盟を提唱し、そのために越前の光岡八郎(由利公正)と組んで書いたものであった。京都に諸侯を招集し、新たな政体を立てるというアイデアは土佐の政権奉還の提唱に始まるものであり、新政府が全国から支持を取り付けるにはいずれ必要となるはずの手続であった。}(三谷「同上」、P310)

註171-2 五箇条の御誓文_内容

三谷「同上」,P310-P311 宮地「同上」,P281-P282 勝田「廃藩置県」,P31-P33 井上「幕末・維新」,P169-P170

註171-3 政体書

三谷「同上」,P309-P316 井上「幕末・維新」,P173-P177 勝田「廃藩置県」,P34-P36 藤田正「明治初年の太政官制と公議・公論」/講座#3,P153-P160

五箇条の御誓文でも明治天皇による親政が大前提になっていたが、{ 天皇親政を行うための中央統治機関としては、古代律令制の太政官制以外に政体モデルが描き出せなかったのだと思われる。}(中野目徹「太政官制の構造と内閣制度」/講座#4、P163)

{ 「公議議事論」に彩られた「政体」書による太政官制は、成立当初から期待された機能を発揮できない状態が続いた。その根本的な原因は政権を担当する当事者が立法と行政を分離する意義と意味を真に理解できていなかったところにある。そのため、政体書発令の当日から、立法官たる議政局上局の議定三条実美・同岩倉具視に行政官の長たる輔相を兼任させるようというような矛盾に富んだ人事を行うことになる。そして5か月後の9月19日、行政官は議政管を当分廃止として、議政官の官員は行政官へ組み込み、行政官を輔相。議定・参与・史官・弁事らによる機構に拡大・改変する旨の内命を達したのである。}(藤田正「明治初年の太政官制と公議・公論」/講座#3、P153-P160)

註171-4 東京遷都

佐々木克「東京奠都と東京遷都」/講座#3、P92-P116 瀧井「大久保利通」,P165-P182 宮地「同上」,P304-P305

{ この年(1869年)10月5日、皇后は東京行啓のため京都を発った。その前の9月4日、御所の石薬師門の前に京都市民が1000人ほど集まった。行啓を思いとどまってもらいたいと願う町々の代表と有志の人々だった。いよいよ遷都ではないかとの思いも強い。しかし大きな騒ぎとならずに治まったのは、政府が決して遷都という言葉を口にしなかったことによる。つまり京都の市民は、京都が奈良のような廃都になるのではないという、せめてもの安心感を得ることができたからだった。}(佐々木「同上」、P114)

註171-5 賞典禄の授与

落合「秩禄処分」、P53-P56 宮地「同上」,P287

註171-6 旧幕臣の"リストラ”

落合「同上」,P57-P64 宮地「同上」,P258-P269