1.6.5 戊辰戦争(2)

この項では、戊辰戦争の後半部、東北・越後戦争と箱館戦争について述べる。

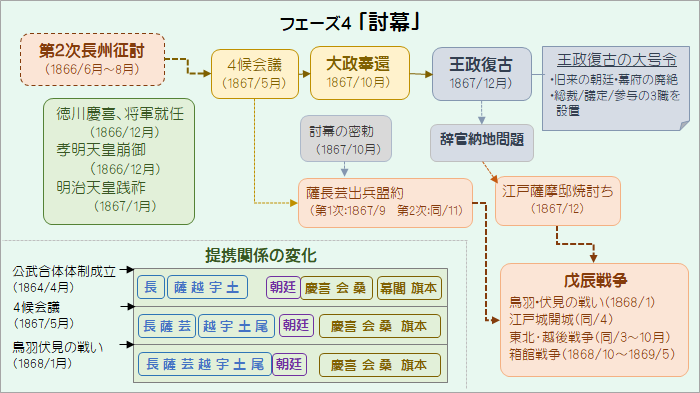

図表1.19(再掲) フェーズ4「討幕」

(1) 開戦

奥羽列藩同盟註165-1

奥羽鎮撫総督九条道孝は、慶応4(1868)年3月2日京都を発ち、同23日海路仙台城に入った。奥羽総督府はまず、江戸薩摩邸の焼討ちを実行した庄内藩の征討を仙台藩などに命じたが、これを知った庄内藩は4月10日会津藩と同盟を結んだため、庄内・会津両藩が征討対象となった。もともと庄内や会津と戦う気のない仙台藩は、米沢藩とともに会津藩の重臣と会談して、寛大な条件で会津藩を赦免する要求を出すことで合意、閏4月11日奥羽諸藩を白石に集めて同意を得た後、翌12日九条総督に嘆願書を提出した。

しかし、閏4月17日、九条総督はこの嘆願を却下したため、奥羽諸藩は会津・庄内征討から撤兵した。5月3日、奥羽25藩は奥羽列藩同盟を結成、越後からも数藩が加入した。なお、列藩同盟は総督府を否定するものではなく、総督府のもとで同盟を維持し、大義を天下に訴えていくことが趣旨である。

越後口の戦い註165-2

新政府の越後征討軍は、福井・金沢からの北陸道軍と東山道からの軍で構成されており、7月上旬段階で約12千、終戦時(10月)までには22千に増強されている。対する同盟軍は約8千であった。

新政府軍は閏4月21日、河井継之助が家老を務める長岡藩(譜代)の長岡城を攻撃すべく進撃を開始した。5月10日から激しい戦闘が行われたが、19日、政府軍は隙をついて長岡城を急襲し、城は落城した。

この後、しばらく膠着状態に入ったが、7月24日夜、河井継之助が率いる長岡兵が長岡城に奇襲攻撃をかけ、いったん城を取り戻したが、反撃に転じた新政府軍に敗れて退却した。この戦いで重傷を負った河井継之助は8月16日に死亡した。

勢いにのった新政府軍は、周辺の小さな藩を次々と降伏させ、9月5日には会津藩の領内に進入した。

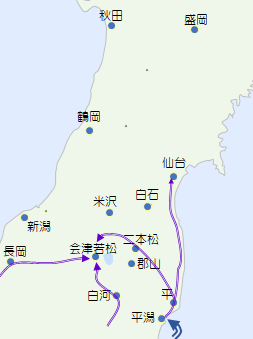

図表1.21 東北・越後戦争略図

出典)保谷「戊辰戦争」,P203,P241,P249 の図をもとに作成。(新政府軍の主な進路)

白河口の戦い註165-3

奥羽への入り口である白河は古くからの要衝で、このときは仙台藩が管理していた。会津征討軍が解兵されると、閏4月20日、かわりに会津藩が城を確保した。しかし新政府軍は5月1日攻勢をかけ、白河城の奪取に成功した。その後、同盟軍側は奪回を目指して激戦がくり広げられたが、新政府軍に撥ね返された。7月24日、新政府軍は北上して、26日に三春藩を降伏させ、29日には奥州街道の要衝二本松城を陥落させた。ここが会津藩攻撃の拠点となる。

平潟口の戦い註165-4

平潟は現在の茨城県北部、福島県との県境付近にある港である。6月13日品川沖を3隻の蒸気船が出航し、16日平潟に到着した。その後も7月半ばまで兵員の海上輸送は続いた。

平潟に着いた征討軍はすぐ北側にある磐城平(いわきたいら)城(現いわき市)を攻撃し、7月13日陥落させた。その後、内陸を進む部隊と海岸沿いを進む部隊に分かれて仙台を目指した。途中抵抗するいくつかの城を落し、9月10日仙台藩国境線の旗巻峠を攻略したところで9月15日に仙台藩は降伏した。

会津攻略戦註165-5

白河口及び平潟口の内陸を進む部隊は二本松に集結し、8月20日を期して会津への攻撃を開始した。主力の保成(母成/ボナリ)峠を経るルートと南の勢至堂口の2方面から進撃し8月23日には城下に達して、各地で火の手があがった。これを落城と早合点した会津白虎隊20名が飯森山で自刃した。

松平容保は弟の松平定敬を米沢へ逃し、自らは城に立てこもった。

白虎隊自刃の地からの会津若松城方面(筆者撮影)

9月10日以降、越後口や日光口の防衛ラインを突破した新政府軍が次々と若松城下になだれ込んできて14日からは総砲撃が開始された。16日、松平容保は使者を包囲軍に参陣している米沢藩陣営に派遣し、開城の斡旋を依頼、9月22日会津藩は降伏し、若松城は新政府軍に明け渡された。

秋田口の戦い註165-6

5月3日、奥羽列藩同盟が結成されるに及び、九条総督らは5月18日に仙台を出て盛岡に行ったが盛岡藩は総督の駐在を望まず、7月1日、総督の受け入れを表明した秋田藩に入った。総督は庄内藩の征討を秋田藩に命じ、秋田から庄内征討軍が南下をはじめた。

庄内軍は征討軍を押し戻し、8月中旬には庄内藩を中心とする同盟軍に秋田藩領内まで攻め込まれる事態になった。新政府側が8月下旬から佐賀・薩摩等から追加兵力を投入したことから、戦線は膠着状態になり、会津藩や仙台などの列藩同盟藩も9月中旬以降次々と新政府軍に降伏していく中で、庄内藩も9月23日新政府軍に対して降伏した。

こうして東北・越後の戦いは終了した。

(2) 箱館戦争註165-7

榎本艦隊脱走

慶応4(1868)年8月19日、榎本武揚率いる旧幕艦隊8艘が北に向けて品川沖を出航した。江戸を離れる際に榎本らが新政府に送った「徳川家臣大挙告文」では、新政府が薩長2藩に牛耳られていることを厳しく批判した上で、大幅に領地を削減された徳川家臣団のために蝦夷地を開拓することを大義に掲げていた。

艦隊は8月26日に仙台に着いたが、途中、銚子沖で台風にあい、3艘が使えなくなっていた。榎本らは上陸して奥羽列藩同盟の軍議にも加わったが、すでに悪化していた形勢を挽回するのは不可能とみて蝦夷地を目指すことになった。仙台では旧幕部隊も加わり、7艘で10月12日、仙台を出航した。

箱館占拠

蝦夷地は幕末期、松前城近傍をのぞき、幕府直轄地となっていたので、新政府は慶応4(1868)年閏4月に公家の清水谷公考(きんなる)を箱館府知事に任命していた。榎本艦隊の脱走を知って援軍を招集していたが、応じたのは備後福山藩500人だけだった。

榎本艦隊は3000の兵とともに10月20日、箱館の北方40km内浦湾(噴火湾)岸の鷲の木に上陸し、箱館に向けて南下した。清水谷ら新政府役人は青森に逃亡、11月には松前藩を落とし、蝦夷地全域が榎本ら脱走軍の手に落ちた。

図表1.22 箱館戦争略図

出典)保谷「戊辰戦争」,P270,P281の図をもとに作成

新政府軍の反撃

東北戦争が終ると新政府軍は蝦夷地攻略の体制を整え、3月9日、最新鋭の甲鉄軍艦を主力艦とした艦隊が品川沖を出航、4月9日、江差の北にある乙部に上陸、海岸沿いならびに山道沿いの2手に分かれて箱館に向け進撃を開始した。また、青森からは薩長のほか松前・津軽など新政府軍は英米船をチャーターして津軽海峡を渡り、5月11日、総攻撃が開始された。この戦闘で新撰組の土方歳三やペリー来航時の交渉役だった中島三郎助などが戦死した。5月18日榎本軍が本拠地としていた五稜郭が落城して、榎本らは降伏し、戊辰戦争は終了した。

(3) 戊辰戦争の死傷者数註165-8

戊辰戦争に動員された新政府軍の兵士は総計のべ11万人(維新史)、修史局がとりまとめた「明治史要」(1886年)では114,739人と算出しているが、戦闘機会ゼロと上申した藩も多いので、最大でものべ88,000人を超えることはないだろう。

死傷者数はいずれも推定であるが、下表のようになっている。ここには軍役人夫として徴発された人や民間人の犠牲者は含まれていないとみられる。

犠牲者が多い藩は、新政府側では薩摩514人、長州427人、秋田351人であり、旧幕・同盟側では、会津2557人、仙台831人、二本松334人、長岡312人など東北諸藩が多い。

図表1.23 戊辰戦争の死傷者数(単位:人)

出典) 保谷徹「戊辰戦争」、P288-P289 ※「名倉哲三」の原著は「招魂-戊辰戦争から靖国を考える」『現代思想』33-9、2005年

1.6.5項の主要参考文献

- 保谷徹「戊辰戦争」、吉川弘文館、2007年12月1日

- 宮地正人「幕末維新変革史(下)」、岩波現代文庫、2018年11月16日

- 井上勝生「幕末・維新」、岩波新書、2006年11月21日

1.6.5項の註釈

註165-1 奥羽列藩同盟

宮地「同上」,P239-P243 保谷「同上」,P174-P190

註165-2 越後口の戦い

宮地「同上」,P243-P246 保谷「同上」,P207-P213

註165-3 白河口の戦い

宮地「同上」,P246-P247 保谷「同上」,P204-P205

註165-4 平潟口の戦い

宮地「同上」,P247-P248 保谷「同上」,P202-P204

註165-5 会津攻略戦

宮地「同上」,P248-P250 保谷「同上」,P251-P254

註165-6 秋田口の戦い

宮地「同上」,P250-P252 保谷「同上」,P240-P242,P254-P256

註165-7 箱館戦争

宮地「同上」,P254-P256 保谷「同上」,P56-P64

註165-8 戊辰戦争の死傷者数

保谷「同上」,P287-P288 宮地「同上」,P256-P257