1.6.4 戊辰戦争(1)

慶応3(1867)年12月28日には徳川家への「辞官納地」※1の条件が緩和され、慶喜の新政権への参加が決定していたにもかかわらず、幕臣たちの怒りは収まらず、鳥羽伏見の戦いとなって暴発した。これを迎え撃つ薩長軍は兵力的には幕府より劣勢であったが、朝廷と結んで「官軍」を宣言し、「賊軍」とされた幕府軍を敗退させた。

この勝利はそれまで様子見を決め込んでいた多数の藩を一気に新政府側に引き寄せ、慶応4(1868)年4月には江戸城が無血開城、徳川政権は完全に滅亡した。

この項では、鳥羽・伏見の戦いから江戸開城までについて述べる。戊辰戦争はその後、東北・越後・蝦夷地に場所を移して続くが、それは次の1.6.5項にゆずる。

※1 辞官納地 王政復古のクーデター後の小御所会議において、慶喜の内大臣辞任と徳川家領地の大幅削減が決定したが、その後の三職会議でその条件が大幅に緩和され、慶喜もそれを承諾していた。(詳細は、1.6.3項(7)、(8)参照)

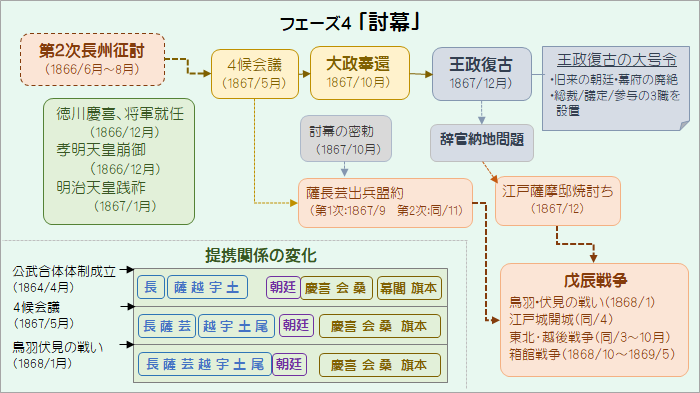

図表1.19(再掲) フェーズ4「討幕」

(1) 開戦註164-1

激昂する幕臣たち

江戸薩摩藩邸の焼討ち(1.6.3項(9))を通知するため、幕府大目付滝川具挙(ともたか)らは蒸気船で江戸を出発し、12月28日大阪に到着した。焼討ち事件を告げると大阪城中にいた幕臣や会桑、譜代諸藩の薩摩に対する憤怒が爆発し、薩摩征討の熱気に包まれた。徳川から兵端を開けば相手の術中にはまるだけ、という冷静な意見もあったが、異常な空気の中で慶喜も薩摩の奸臣(西郷や大久保など)の引き渡しを朝廷に求める「討薩の表」に同意した。旧幕軍は、慶応4(1868)年正月2日までに全軍が大阪を出発、京都へ向かって進軍を開始した。

優勢だった幕府軍

旧幕軍は、旧幕兵5000、会津3000、桑名1500、これに高松・大垣・浜田等諸藩の兵が加わった大兵力で、本営を淀に置き、伏見に向かう本軍と鳥羽に向かう別軍の二手に分かれて進軍した。

一方、新政府側は慶喜に対して武装上洛をやめるよう命じ、従わなければ朝敵として処置することを通告した。兵力は薩摩兵3000、長州兵1500と、旧幕軍が圧倒的に有利な状態だった。

戦闘は3日午後5時頃、鳥羽口で武装上洛を遮っていた新政府軍に対して旧幕軍が進軍を強行したことから始まった。続いて、伏見でも戦闘が開始された。

図表1.20 鳥羽伏見の戦い略図

出典)保谷徹「戊辰戦争」,P68の図をもとに作成

(2) 鳥羽伏見の戦い註164-2

3日夜から4日未明にかけて続いた戦闘は装備や練度が高かった新政府側が優位のうちに終った。4日、新政府は議定の仁和寺宮嘉彰親王を征討大将軍に任じ、錦旗・節刀を与えて官軍であることを宣言し、東寺に本陣を設置した。

5日、新政府軍は鳥羽口、伏見口ともに旧幕軍を圧倒し、淀城まで後退させた。しかし、淀城は新政府側に寝返っており、やや南の八幡・橋本まで退いて体制を立て直そうとした。しかし6日になると、橋本で旧幕側として参戦していた津藩が勅命を受けて寝返ったため、旧幕軍は総崩れとなって、大阪城めがけて潰走する事態になった。

慶喜逃亡

1月6日午後10時、慶喜は老中酒井雅楽頭、板倉勝静、松平容保、松平定敬らを従えて、大阪城を脱出、幕府軍艦で江戸へ向かい12日、江戸城に入った。

こうして、鳥羽・伏見の戦いは終わり、京阪地域は新政府の支配下に入った。旧幕軍の戦死者は268人、薩長軍の戦死者は約120人とされるが、旧幕側はもっと多かったようだ。

双方が全力を挙げて戦った戦争ではないが、新政府側が官軍という正統性を掲げて勝利したことは、それまで様子見を決め込んでいた諸藩のみならず、土佐、尾張、越前といった薩摩に批判的な雄藩ですらも新政府に恭順する結果となった。

(3) 西日本平定註164-3

山陰

鳥羽伏見の戦いが始まった直後の1月5日、参与西園寺公望に山陰道鎮撫総督が命じられ、薩長中心の部隊を率いて丹波・丹後・但馬をめざした。いざとなった場合に玉座を動かして西国へ退こうという策のためであった。この地域は譜代の小藩が多かったが、次々と帰順開城させ、2月中には最大の松江藩も新政府への恭順を表明した。

山陽・四国・九州

1月7日、新政府の総裁有栖川宮熾仁親王が慶喜追討令を発した。この追討令は諸大名に対して軍事動員をかけ、その忠誠心をはかることになった。

山陽道や四国は鳥羽伏見の戦い後、安芸、長州、土佐などによって討伐が行われ、2月中には新政府の支配下におかれた。九州は外様大名が多かったが、大きな混乱なく新政府に帰順した。

北陸・東海

北陸は北陸道鎮撫総督が京都を1月20日に出発して、若狭、敦賀、福井を経て3月2日に金沢へ入った。東海は、大垣、桑名があっさり下り、尾張は徳川慶勝が徹底して藩内佐幕派を粛清し1月末までに新政府支持で固まった。

(4) 江戸開城註164-4

東征軍

2月9日、総裁有栖川宮熾仁親王が東征大総督に任じられた。東征大総督の配下には東北地方を担当する奥羽鎮撫総督もいた。江戸の攻撃は東海道、東山道、北陸道の3道から行い、3月15日が総攻撃の日と決められた。

慶喜は大坂から戻った直後の1月12日頃には折りを見て再び西上する気でいたが、各地の形勢を踏まえて徳川家存続のためには絶対恭順しかないと認識するようになり、2月12日、江戸城を出て上野寛永寺に移って伏罪謹慎の意志を示そうとした。

勝と西郷の開城交渉

東征軍が江戸に迫った3月上旬、勝海舟は駿府に使者を派遣し、徳川家存続の条件を西郷に確認、3月14日、芝高輪の薩摩邸で西郷と会談して、そのほぼすべてを受け入れることを伝えた※1。西郷は15日の総攻撃を延期し、駿府で大総督府の見解を定めたのち、上京して岩倉具視ら新政府有力者の了解を取り付けた。

こうして江戸城の無血開城が決定し、4月11日、慶喜は水戸へ退隠して江戸城は新政府に接収された。

※1 勝が西郷に提示した条件は下記の通り。(最終決定もカッコ内を除いてほぼ同一)

- ①慶喜は隠居し、水戸へ謹慎する

- ②城を明け渡し、田安家へ預ける (→預け先は尾張藩)

- ③軍艦・武器類は、残らず取り収めたのち、相当の数を残して、その余は引き渡す

- ④城内に住む家臣は城外へ移る

- ⑤慶喜妄挙を助けた者も寛典とし、死罪などにはしない

- ⑥士民鎮定が行き届くようにすること、万一暴挙があれば官軍をもって鎮圧する

(5) 上野戦争と静岡移封註164-5

江戸開城に反対し、徹底抗戦を叫ぶグループは江戸周辺や北関東などで反乱を起こしたが、その中で最大級のものが彰義隊であった。彰義隊は正規隊員が900~1000人、これに諸藩を脱走した不満分子が合流し最大2000人程度が、寛永寺にいた慶喜の警固を名目に上野の山にたてこもった。

5月15日、新政府軍は大砲隊も導入して猛攻撃を開始し、夕刻までに彰義隊は総崩れになり、上野山から散り散りに脱出していった。これにより、新政府軍は江戸を完全に掌握した。

関東をほぼ平定し終えた5月24日、新政府は徳川家を駿府(静岡市)70万石に移封することを発表した。加賀100万石、薩摩72万石よりも小さな一大名になり果てたのである。

コラム 戦場の諸相(戊辰戦争)

保谷徹氏が庄内軍の従軍兵士の記録から収集した戦場の実態からいくつか紹介する。

首取り

首を取ることは本来は相手にとどめをさす行為だが、進軍が優先される場合には首は取らずに前進せよという軍令が出ている。にもかかわらず、勝利を鼓舞するために首取りが行われた。

「金山で取った首を俵詰めにして3俵ばかり送ったということだ。湯沢の検断前に5つ、問屋の前に2つ、横手に10級、院内には7級を晒し置いた。柳川播磨の首は塩漬けにして分捕りの鎗・長刀および竹に雀紋の大旗を立て、上下7,8人が守護して城下に送った…」(8月12日、二番大隊)

生捕りと捕虜

(新政府の)征討軍には江戸言葉もしゃべれない兵士たちが多く含まれ、その話す言葉が関東人に通じなかったことが記録に残っている。

大須郷に火をかけると敵兵逃亡、残党が踏みとどまっていたが、手負いの敵1人がしきりにものを言っていたが方言で理解できなかったので切った。(閏4月23日、第一大隊)

士分たる兵士に対してはとどめをさして首を取るのが、当時の戦争のならわしであった。降伏という行為や敵兵を生捕る行為も認められていたが、生捕られた戦士は遅かれ早かれ殺された。

外国人の見た捕虜

英国公使館付の医師ウィリスは、上野戦争の直後に江戸で負傷兵を治療した際、「負傷した捕虜はほとんど同情を受けることもなく、通常は斬首と決まっている」ことに愕然とし、新潟に行った時も「現在までのところ、敵方の負傷した捕虜を1人も見ていない」と記している。

分捕りと略奪

「分捕り」は軍令でも認められた正当な行為だった。敵兵の武器などを分捕る権利は討ち取った本人にあった。食料や物資が不足してくると敵方の物資そのものが分捕りの対象になった。戦争の進展につれ、分捕りにかこつけて民間人から略奪を行わないよう命じた通達が出されるようになる。

放火と村々

放火もある種の戦闘行為であったが、むやみやたらに放火することは軍令で禁じられた。しかし、戦闘の中で手近な家屋敷に火を放ち、戦況を打開しようとすることや、敵が優勢な地域で敵兵の根拠を奪い、力をそぐ目的で家々に火がかけられた。

戦火が近づくと村人たちは家財道具はおろか、持ち出せる建具類もすべて持ち出して山野に隠した。… 村を焼かず、分捕も差し控える見返りは軍勢への協力であった。彼らは地元の地理には明るかったから、敵情視察などにも大きな力を発揮した。

(参考文献: 保谷徹「戊辰戦争」,P213-P239)

1.6.4項の主要参考文献

- 保谷徹「戊辰戦争」、吉川弘文館、2007年12月1日

- 宮地正人「幕末維新変革史(下)」、岩波現代文庫、2018年11月16日

- 三谷博「維新史再考」、NHKブックス、2017年12月25日

- 家近良樹「孝明天皇と一会桑」、文春新書、2002年1月20日

- 井上勝生「幕末・維新」、岩波新書、2006年11月21日

1.6.4項の註釈

註164-1 開戦

宮地「幕末維新変革史(下)」,P212-P215 保谷「戊辰戦争」,P56-P64 家近「西郷隆盛」,P304-P306

家近氏によれば、1月2日に実質的な戦争状態に突入した、という。

{ 1月2日の夕刻、神戸沖を航行してい薩摩藩船(平運丸)が幕府の軍艦(幡龍丸)から砲撃され、ここに事実上、旧幕府側と薩摩側との間に戦闘が開始されることになった。}(家近「同上」、P305)

註164-2 鳥羽伏見の戦い

宮地「同上」,P215-P217 保谷「同上」,P65-P81 家近「同上」,P307-P310

註164-3 西日本平定

宮地「同上」,P218-P222 保谷「同上」,P82-P83,P98-P111

註164-4 江戸開城

宮地「同上」,P228-P234 保谷「同上」,P114-P115,P156-P162 家近「同上」,P311-P323

{ 西郷が、江戸総攻撃を中止せざるを得なくなった要因には次のようなものがある。

その1は、天璋院(篤姫)から西郷に対し徳川家の存続を依頼する書状が出されたこと…

その2は、英公使パークスが総攻撃に反対したこと。その理由は、慶喜が対外和親の実現に貢献してきたことや慶喜征討に至る経緯を欧米諸国に説明してこなかったこと、そして総攻撃により日本が内乱状態になることによって生じる貿易上の多大な損失を憂慮したことである。

その3は、勝海舟らの尽力である。}(家近「同上」,P320-P321<要約>)

註164-5 上野戦争と静岡移封

保谷「同上」,P166-P169 宮地「同上」,P234-P238 家近「同上」,P327