1.6.3 王政復古

大政奉還後、朝廷は諸大名に上洛を命じた。慶喜は自らを中心にした新たな政体について、上洛した諸侯から承認を獲得することにより、その正統性を確保しようとした。上洛の期限は11月末だったが、大名たちは様子を見るばかりで上洛するものは少なかった註163-1。

その間に薩長や朝廷の武力討幕派は兵の配備を行うとともに、クーデターの計画を策定した。12月9日、御所でクーデターが実行され、王政復古の宣言、新体制と人事を発表するとともに、徳川家には領地の半分を新政府に上納することが求められた。領地上納(納地)には慶喜をはじめ徳川家は猛反発し、翌慶応4(1868)年1月3日、鳥羽伏見の戦いが勃発するのである。

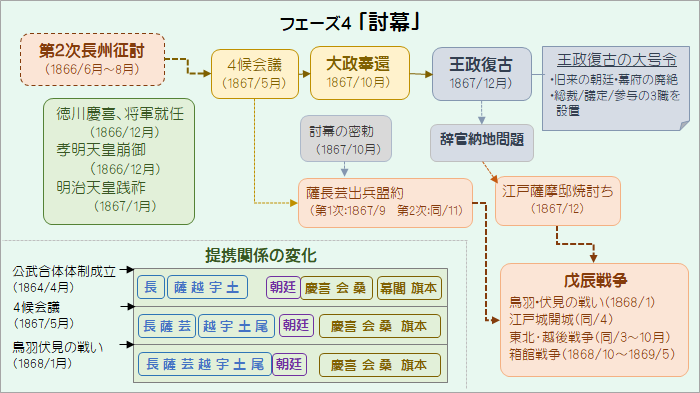

図表1.19(再掲) フェーズ4「討幕」

(1) 親徳川派の反抗註163-2

幕臣や譜代・家門・親藩の諸侯や家臣の多くにとって、大政奉還は礼譲の儀式であるべきだった。将軍は臣下の礼として大政を奉還したが、天皇はその忠誠を讃えて、再び大政を将軍に委任する、そういう儀式になるべきだった。

江戸の幕閣は、京都から大政奉還の方針が伝わると、10月17日に大評定を開いた。対策として、大軍を送って薩長土芸を抑えこむ、慶喜は朝廷を見捨てて江戸に戻る、などの非現実的な案も出されたが、徳川家臣団は京都に移住して新政権を樹立する、ということになった。

しかし、多くの幕臣や旗本、譜代、親藩の家臣たちは、こうした幕府の方針に強く反発した。11月5日、2人の紀州藩士がこうした家臣たちを集めて、次のような檄文を発した。

!! 300年にわたる太平をもたらした秩序の原理は君臣の義である。300年にわたって諸侯の家が今に存続できたのは、徳川の恩である。上洛令に応ずることは、君臣の義を捨て、徳川の恩を裏切ることになる。

官位を捨て王臣であることを拒否して上洛せず、徳川の陪臣として忠義を尽くそう、というのである。これに賛同した94人の諸侯たちが官位返上の嘆願書を提出した。

(2) 朝廷の戸惑い註163-3

大政の奉還を受けたものの、朝廷には新たな体制へのビジョンも意欲もなく、摂政二条斉敬や中川宮朝彦親王は、徳川への再委任を望んでいた。11月15日、左大臣近衛忠房らが提言した案――封建を維持した上でできるだけ旧儀に基づき、神祇官と太政官を再興する――を慶喜や諸侯に意見を求めた。しかしこれを真面目に検討した武家は1人もいなかった。朝廷首脳の多くは、この後におよんでも、なお西洋人の忌避に拘るなど保守的な態度に終始していた。

(3) 第2次薩長芸出兵同盟註163-4

第1次薩長芸出兵同盟(1.6.2項(2)(3))は、薩摩藩内で出兵への反対論が強くて失敗に終わったが、その後、10月14日に討幕の密勅(1.6.2項(4))が出され、翌15日には慶喜の大政奉還の上表を受けて朝廷から諸侯上洛令(1.6.2項(5))が発せられていたので、藩主が兵を率いて上洛する支障はなかった。

10月17日、小松・西郷・大久保は討幕の密勅を携えて京都藩邸を発ち、鹿児島へ向かった。途中、山口で長州藩主父子に面会し、26日に鹿児島に到着した。さっそく久光と藩主忠義に京の政情を報告、翌27日に重臣一同による会議で卒兵上洛を藩主父子に建言することが採択され、28日藩主父子もこれを了承して藩主島津忠義の卒兵上洛が決定した。(久光はこの時持病の脚気療養中)

11月13日、島津忠義の一行は3000名の兵士を軍艦3隻に分乗させて鹿児島を出航、17日に長州の三田尻に到着、ここで長州藩世子の毛利広封との会見が行われ、このあと安芸(広島)藩も加わって出兵同盟が成立した。京都方面は主として薩摩藩が担当すること、薩摩が入京した後、長州軍が出帆し西宮に入ること、天皇を確保すること、などについて決められている。

こうして11月23日、島津忠義は京都に入った。

(4) 坂本龍馬暗殺註163-5

幕臣に不満が高まり、京都に「ええじゃないか!」の乱舞が繰り広げられるなか、11月15日、坂本龍馬(満31歳)と中岡慎太郎(満29歳)が京都近江屋で襲われ、暗殺された。犯人は京都守護職松平容保の配下にあった見廻り組の佐々木唯三郎とその配下の者であった。新撰組が浪人・農民・商人出身者で構成されていたのに対し、見廻り組は旗本の2,3男からなっていた。

坂本が大政奉還運動の担い手(後藤象二郎の知恵袋)であり、彼を襲えば土佐藩の怒りを買うことを幕府首脳部は分っていたはずである。大政を奉還し公議政体を推進しようとする幕府にとって彼は襲撃してはならない相手だった。しかし、佐々木唯三郎は坂本を敵とみなして殺害した。この事件は幕府の分裂を象徴する事件だったのである。

(5) 王政復古の政変_計画註163-6

王政復古の政変(クーデター)の計画は、大久保利通と岩倉具視が11月上旬から策定を始めている。そして11月25日、上京した島津忠義の面前で評議がなされ、次のような計画が作成された。

- <新体制のポイント>

- ・伝統的な朝廷のあり方を否定し、実力重視の体制を構築する

- ・新政権から徳川家当主の慶喜は除外し、会桑には帰国を命じる

- <クーデターの手順>

- 軍事力により御所の内外を遮断した状態で以下を行う。

- ・王政復古の宣言

- ・長州藩父子、岩倉具視・三条実美らの処分解除を布達

- ・摂関、幕府等を廃絶して、かわりに総裁・議定・参与の三職を設置し、その人事を発表

- ・慶喜には辞官・納地を命じ、会桑には帰国を命じる

(6) 王政復古の政変_前夜註163-7

当初、政変(クーデター)は12月5日に決行する予定だった。兵庫開港の日である慶応3年12月7日(西暦1868年1月1日)より前に決行して開港による混雑を避けるためだった。

その直前12月2日に西郷と大久保は後藤象二郎を訪ね、クーデターの計画を打ち明けた。仲間を増やすためだった。大久保の日記によれば後藤は「雷同した」というが、諸侯が上洛せず公議政体を創設する目途が立たない中で大久保らが企画した王政復古の政変に賛成せざるをえなかったのである。後藤はクーデターの内容には同意したが、山内容堂をクーデターに同席させるため決行の延期を求め、大久保らもこれを認めて決行日は8日となった。(最終的には9日になる。)

12月5日、後藤は上洛していた松平春嶽を訪問して、薩摩藩にクーデター計画があることを告げた。春嶽は翌6日、これを二条城にいた慶喜に伝えた。さすがに慶喜も顔色を変えたが、もはや対策を採るべき時期を過ぎており、静観するしかなかった。

12月8日午後から長州処分問題に関する朝廷会議が開かれた。長州軍が11月下旬から西宮に駐留しており、長州処分問題に決着をつける必要があったが、大政奉還があったので朝廷が処置するしかなかったのである。朝廷は公議政体の方式に準拠して決定すべく、在京の藩主・重臣も出席して行われ、翌9日朝までかかった。結局、長州の官位復旧、入京許可を決定、さらにこれまで処分された廷臣のすべてに復権を認めた。岩倉具視や三条実美らも復権した。

(7) 王政復古の政変_決行註163-8

9日朝8時ごろ、前夜から開かれていた朝廷会議が終ると、薩土芸尾越5藩の兵士たちが御所の警備につき、関係者以外の出入りを禁止した。警備の主体は薩摩である。会津藩と桑名藩が屯所をおいている場所がそれぞれ1カ所あったが、平和裏に接収された。

天子睦仁の名で召集されたのは、朝廷側が岩倉具視、中山忠能、正親町三条実愛ら廷臣と有栖川宮熾仁親王、仁和寺宮嘉彰親王など、武家側は薩摩・土佐・安芸・尾張・越前の各藩主と幹部数名ずつである。

王政復古の宣言

まず、「王政復古の大号令」が読み上げられた。その要旨は以下のようなものである。

・「神武創業時にまで戻って旧弊を改め、身分の区別なく議論を尽くし、人々の喜びや悲しみを分かち合おう」を基本方針とした。

・摂政・関白及び幕府を廃絶し、総裁/議定(ぎじょう)/参与の三職を設置する。

・内覧・勅問御人数・国事御用掛・議奏・武家伝奏ならびに京都守護職、京都所司代、そして5摂家、門流を廃絶する。

この大号令は、12月14日に公表された。

新体制の告示

次に、二条斉敬、九条道孝、近衛忠煕、近衛忠房、鷹司輔煕、中川宮朝彦親王など21名の廷臣の参内停止処分が発表された後、三職が任命された。

・総裁 有栖川宮熾仁親王

・議定 仁和寺宮入道純仁親王 山階宮晃親王 中山忠能 正親町三条実愛 中御門経之

徳川慶勝 松平慶永 浅野長勲 山内豊信 島津忠義

・参与 大原重徳 万理小路博房 長谷信篤 岩倉具視 橋本実粱

尾藩3人 越藩3人 芸藩3人 土藩3人 薩藩3人

議定は上院、参与は下院に相当する。参与は、議定に選任された藩主クラスが自藩の藩士から推挙することになり、西郷、大久保、後藤などが選任された。

小御所会議

夕刻になり、小雪が舞い始めた。天皇も臨席して※1御所内にある小御所と呼ばれるいわば大会議室のような場所で最後のセッションが始まった。

議題は徳川慶喜の処遇である。容堂や春嶽は、200余年の太平をもたらした徳川氏、特に自ら政権を返上した慶喜をこの場から除外するのは「公議」に反する、として慶喜の参内を求めた。これに岩倉具視と薩摩藩は反論し、大久保も「まず官位を辞し、その所領を返上することによって慶喜の反正の意を確認した上で参内を認めるべきだ」と譲らなかった※2。結局、慶喜に「辞官納地」を伝え、その承諾を取り付けることに決まった。

翌10日、春嶽と慶勝が二条城に慶喜を訪れたが、二条城は沸騰しており、回答は保留となった。慶喜は麾下の旗本や会桑が暴発することを恐れ、12日にこれら全員を率いて大阪城に下った。

※1 久住真也氏は天皇は臨席していなかった可能性が高いという。その主な論拠は以下の通り。

- ・会議参加者の記録から天皇出御を確認できない。

- ・天皇本人がいる前で、容堂が「幼主を擁した陰謀云々」などと発言するのは不自然。

- ・クーデター後、天皇は翌年2月の二条城行幸まで表の評議には現れていない、との指摘がある。

(久住「王政復古」,P188-P190)

※2 大久保らが慶喜の処遇にこだわった理由として、坂野潤治氏は次のように述べている。

{ 王政復古で打ち出された総裁・議定・参与の三職制のナンバー・ツー(たとえば副総裁か議定筆頭)に徳川慶喜がつくとすれば、それは実質的にはかつての参預制(筆者註;1863年成立)とほとんど変わらない。「徳川八百万石」、「旗本八千騎」といわれた徳川家の長として、慶喜が「議定筆頭」の地位を新政府内で占めれば、「参与」にしかなれなかった薩長の下級武士には対抗策はありえない。… 中央政府の最下位にしかなれない(…)薩長土三藩の下級武士たちにとっては、… 参与=下院が実権を握れるようにする必要があった。}(坂野「日本近代史」,P88-P89)

ざっくり言えば、慶喜が新政府にいれば、それまで幕藩体制の中枢を占めていた人たちが新しい政府でも主導権を握ることになり、それでは「維新」にならない、と下級武士たちは考え、慶喜が受けいれることが困難な課題をあえて出した、ということであろう。もし下級武士たちが政治の実権を握らず、守旧的な政権が続いたとしたら、日本は世界の変化についていけなかったかもしれない。

(8) 辞官・納地問題の決着註163-9

辞官・納地の問題のうち、辞官については、官を辞して「前(さきの)内大臣」と名乗ることで双方の合意が得られたが、問題は納地の方だった。後藤は薩土盟約で「議事院建立の費用は諸藩が負担する」となっていたことを根拠に、徳川の負担を軽減すべきことを主張し、西郷、大久保はこれを認めざるを得なかった。

12月23日から24日に開かれた三職会議で政府の財源は全国の諸侯がその石高に応じて負担することが決定され、これを慶喜に伝え、28日に同意をえた。その結果、慶喜は近日中に上洛し、議定職に就任することが内定した。これは西郷や大久保にとっては大きな敗北であった。しかし、思わぬところから彼らにとって追い風が吹いてくることになる。

(9) 江戸薩摩藩邸焼討ち註163-10

慶応3(1868)年11月下旬以来、江戸の薩摩藩邸に集められた浪士たちが、江戸や関東各地で豪商や豪農などを襲う事件が発生していた。12月23日、江戸城二の丸が不審火により全焼した。二の丸には天璋院が住んでおり、彼女を奪おうとする薩摩の手の者たちのしわざだ、といううわさが広まった。

幕府は12月24日の夜に江戸の警備を担当していた庄内藩や幕府軍に老中から浪士逮捕の命が下った。25日朝から薩摩藩邸を取り囲んだ庄内勢は砲撃を開始し、薩摩藩邸は火に包まれた。薩摩藩は江戸留守居役や浪士ら50余名が戦死した。

この事件に関する情報が大阪にいる慶喜のもとに伝えられたのは12月28日、王政復古で反薩摩の感情が沸騰しているところに届いたこのニュースは、薩摩への憤怒・復讐のガスに点火・爆発させるに十分な役割を果たした。1月2日、幕府軍は京都に向けて進軍をはじめ、3日から鳥羽伏見の戦いが始まるのである。

西郷陰謀説註163-11

この事件は西郷の謀略によるものとみなされてきた。西郷が9月段階で配下を江戸に派遣し、浪士たちを指揮して攪乱工作を行い、徳川家を挑発して武力討幕にもっていこうとした、というのである。

だが、近年の研究によれば、大政奉還(10月14日)後に西郷は攪乱工作の見合わせを配下に指示しており、11月下旬からの攪乱工作は西郷の命令を無視した現地指導者独自の判断によるものと考えられている。そのことは、事件発生を知った西郷が鹿児島にいるごく親しい人物(蓑田伝兵衛)に宛てた慶応4(1868)年1月1日付けの書翰で「大いに驚愕いたし … 残念千万 …」と書き送っていることからも裏付けられる。

つまり、江戸の薩摩藩邸焼き討ち事件は西郷の想定外のできごとで、今後、幕府側から薩摩藩の責任を追及する声が高まることを恐れていた可能性がある。

1.6.3項の主要参考文献

- 三谷博「維新史再考」、NHKブックス、2017年12月25日

- 井上勲「王政復古」、中公新書、2013年3月30日(電子書籍 原本は2010年6月30日)

- 宮地正人「幕末維新変革史(下)」、岩波現代文庫、2018年11月16日

- 家近良樹「西郷隆盛」、ミネルヴァ書房、2017年8月10日

- 井上勝生「幕末・維新」、岩波新書、2006年11月21日

- 保谷徹「戊辰戦争」、吉川弘文館、2007年12月1日

- 坂野潤治「日本近代史」、ちくま新書、2012年3月10日

1.6.3項の註釈

註163-1 諸侯上洛への期待

井上(勲)「王政復古」,P275-P278,P287-P288 三谷「維新史再考」,P278 保谷「戊辰戦争」,P17

{ 慶応3年10月当時、10万石以上の大名は53で、うち親藩・家門は11、譜代は17、外様は25である。1万石以上の大名においても家門・譜代の占める比率は高い。つまり多数決をとったら圧倒的に慶喜が有利だった。

問題は諸侯が上洛するか否かにあった。過去の事例を見ても諸侯の上洛は少なかった。諸侯に上洛の動機を与えるような政治上の環境を作らねばならない。その作業が大政奉還後の一連の儀式だった。}(井上(勲)「王政復古」,P276-P278<要約>)

註163-2 親徳川派の反抗

井上(勲)「同上」,P278-P281 三谷「同上」,P280-P281

{ 江戸を根拠とし、徳川の家臣であることを語る譜代の諸侯を糾合して関東に割拠すれば、薩土芸長の西国の雄藩に対峙することができる。西国の諸藩が天皇の権威を独占したとしても、対抗できないわけではない。…

その意味では徳川再生の可能性は、むしろ鳥羽伏見の戦いの後にあったと言えるかもしれない。… 鳥羽伏見に敗れ大阪城を逃れた後、もしも慶喜が江戸に本拠を定めて動かず、天皇を擁する新政府軍に抗戦をつづけたならば、征長軍に対抗した長州藩がそうであったように、徳川の権力は強化されたかもしれない。}(井上(勲)「同上」,P281-P282)

註163-3 朝廷の戸惑い

井上(勲)「同上」,P288-P289 三谷「同上」,P281-P283

註163-4 第2次薩長芸出兵同盟

井上(勲)「同上」,P241-P250 家近「同上」,P278-P282 三谷「同上」,P283-P286

註163-5 坂本龍馬暗殺

井上(勲)「同上」,P290-P291 宮地「幕末維新変革史(下)」,P201

註163-6 王政復古クーデターの計画

家近「同上」,P283-P288 井上(勲)「同上」,P293-P294 三谷「同上」,P286-P289

註163-7 王政復古クーデター前夜

井上(勲)「同上」,P296-P310 家近「同上」,P292-P294 三谷「同上」,P290-P294

{ 慶喜がクーデター計画を黙認したことで、12月8日の朝議で長州藩主父子および三末家当主の官位復旧と彼らの上洛許可等が正式に決まる。ここに長州藩の復権が完全になされた。また併せて岩倉具視らの赦免も決定をみる。いずれにせよ、慶喜がクーデター計画を黙認しなければクーデターが成功裏に終わることは絶対になかった。}(家近「同上」,P294)

註163-8 王政復古クーデター決行

井上(勲)「同上」,P317-P328 三谷「同上」,P295-P297 家近「同上」,P292-P294 宮地「同上」,P201-P205

{ 存立【=神武創業】の原理に立ち返ることは、これが誕生の時をたずねることでもある。誕生の時を訪ねるならば、のちの時代に付着した意匠のさまざまが払拭されて、存立の原理の純粋な形象をみることができる。

… 存立の原理に依拠すれば、秩序の再構築を図るための構想力を得ることができる。くわえて、これを正当化する根拠をもつことができる。…

王政復古の政変は、今を否定することにおいて、根元的そして急進的であった。今に続く、制度・組織・慣行のさまざまを一挙に否定した。…

神武創業より以降、… 歴史が生み続けた制度。組織・慣行の集積を否定し去って、新たな創業をはかることができるからである。 … 王政復古の宣言は天皇統治の一点をのぞいて過去の一切を否定し、百事一新の先行条件を提供した。そのような意味での近代日本の出生証であった。}(井上(勲)「同上」,P322-P328)

註163-9 辞官・納地問題の決着

三谷「同上」,P298-P303 家近「同上」,P298-P300 宮地「同上」,P205-P206

註163-10 江戸薩摩藩邸焼き討ち

家近「同上」,P302-P304 保谷「戊辰戦争」,P48-P54 宮地「同上」,P207

{ 幕府が薩摩藩邸を攻撃した経緯については、当時の史料から2つの見方ができる。一つは、当日の当番目付だった阿部潜の回想によるもので、攻撃は前もって準備されたものではなく、浪士捕縛の為に庄内藩から強く要請されたものだという。他方、当時、町奉行を務めた朝比奈昌弘の回顧によれば、小栗忠順をはじめとする旧幕内強硬派が、上方での開戦の口実となることを承知の上で仕掛けたもので、「京都の惰眠を覚ます」ため「関東にて兵を挙げる」策だった、という。この2つのどちらが正しいかは判然としない。}(保谷「同上」,P49-P50<要約>)

註163-11 西郷陰謀説

家近「同上」,P303

付録)北岡伸一説批判

この西郷の攪乱工作について、北岡伸一氏は著書「明治維新の意味」で、大略次のように述べているが、不審な部分を2点指摘したい。

{ 大政奉還後、大多数の大名は公議政体論だった。そうなれば、…徳川がリーダーシップをとるのは明らかだった。… 徳川に一大打撃を与えるためには王政復古でなくてはならなかった。…12月9日、王政復古の大号令が発出された。 … それでも、まだ辞官納地の範囲をめぐって交渉の余地はあった。薩長としてはぜひとも徳川に一撃を加えたかった。そこで薩摩がとった戦術が関東攪乱であった。下線1 … 11月下旬以後、江戸や関東各地で豪商や豪農を襲撃し … 薩摩藩邸を焼き討ちするに至った。12月25日のことである。

この関東攪乱はかつて西郷の計画によるものとされていたが、最近の研究では、直前には西郷は消極論になっていたらしい下線2(家近良樹「西郷隆盛」,303頁) いずれにせよこの計画を立てたのは西郷であって、革命家としての西郷のすごさを示す一例である。}(北岡「明治維新の意味」,P75 下線は筆者)

① 下線1では、「王政復古後、… 徳川に一撃を加えるため、関東攪乱を行った」と読めるが、王政復古が行われたのは12月9日なのに対して、西郷が関東攪乱を指示したのは9月(家近「西郷隆盛」,P303)であり、時間的整合がとれない。

② 下線2で、「直前に西郷は消極論になっていたらしい」と言うが、家近氏は北岡氏が参照した同じ303頁で「(西郷は)徳川政権の返上(10月14日)後は攪乱工作の見合わせを指示しているにもかかわらず、現地指導者が勝手にやった」と史料をもとに断言した上で、1月1日付けの書翰で西郷は、事件発生に対して「残念千万」と述べ、幕府側から薩摩藩の責任を追及する声が高まることを恐れた、と述べている。「消極論」などという生易しいものではなく、「見合わせ」即ち中断を指示しており、しかもそれを勝手に実行してしまったことに不安の色を隠していないのである。

本項(8)でも述べているように、12月末の三職会議で辞官納地問題に決着がつき、年明け早々には慶喜が新政府に参画して、薩摩の横暴を正々堂々と攻撃できる状態になっていた。なぜか慶喜も頭に血が上って幕軍の即時出兵に合意してしまったが、出兵をもう少し遅らせていたら、薩摩は大きな打撃を受け、「西郷の失敗」になった可能性もある。そうした情況には一言も触れずに「西郷のすごさ」だけを強調するのは「歴史物語」としてはいいかもしれないが、歴史書としてはいかがなものかと思う。