1.6.2 大政奉還

兵庫開港と長州処分が議題になった4候会議で、徳川慶喜の見事な采配に敗れた薩摩は、過去何度も試行して失敗に終わった諸侯会議のような政治的方法を断念し、武力による政体一新へと方針を変えた。一方、土佐藩は徳川幕府が政権を朝廷に奉還した上で、議会制度をもとにした新たな政治体制を構築し、そのなかで徳川家の存続を図ろうとした。慶喜もこれに同意して大政を奉還したが、薩摩は納得せず、長州などと組んで討幕のため武力行使計画を策定するとともに、岩倉具視など朝廷内の反幕府派と連携して幕府を追い込んでいく。

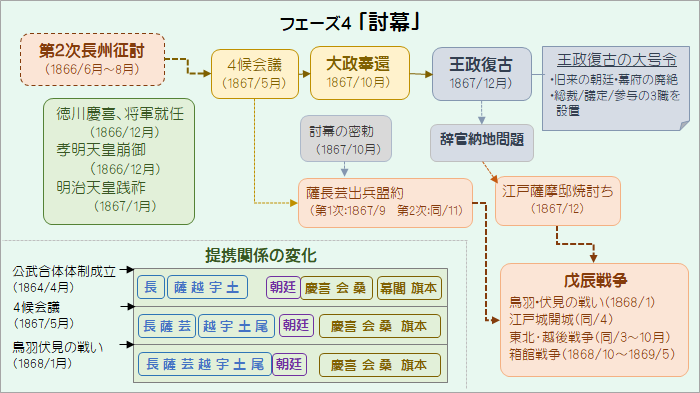

図表1.19(再掲) フェーズ4「討幕」

(1) 薩土盟約註162-1

慶応3(1867)年6月13日、後藤象二郎は坂本龍馬とともに長崎から京都に入った。京都に向かう船中で坂本と議論を重ね、議会を核とした新たな政体構想を前提に、幕府に委任された大政を朝廷に奉還することを建白しようと考えた。まず、山内容堂の了解を得るのが順序であったが、容堂はすでに帰国してしまっていたので、薩摩の同意を得ようとした。

薩土会談

6月22日の夕刻、京都三本木の料亭で、小松・西郷・大久保らと後藤らの会談が行われ、坂本龍馬と中岡慎太郎も同席した。後藤が薩摩に訴えた骨子は、日本が万国に臨んで恥じぬことを究極目標に、「政権一君に帰す」ことを「大条理」とし、「制度一新、政権朝に帰し、諸侯会議・人民共和」の体制を創出するというものであった。つまり、{ 将軍に朝廷へ政権を返上させ、その後、朝廷が中心となって議事院を設立し、万国に対峙できる強力な中央集権国家を樹立すべき というもので、政権を平和裏に交代させ、日本を内乱から救うことを企図していた。}(家近「西郷隆盛」、P247)

これが、後の大政奉還の建白書の骨子になる。この時点で薩摩は武力討幕論に傾いていたが、後藤は時期尚早を理由に反対した。それでも薩摩が後藤の構想に同意したのは、武力討幕を行うにあたって掲げるビジョンとして最適と考えたこと、幕府が大政奉還を拒んだ場合、挙兵の大義がたつこと、土佐藩の武力支援を期待したこと、などがあったからである。

薩土盟約の内容

同日、薩土両者は次のような約定(薩土盟約)を交わした。この時点で京都にいた久光はこれに同意している。

先ず主文で、日本が「万世万国にわたって恥じぬ」国となることを目標に、王政復古と将軍職廃止を掲げた上で、王政復古の内容を7カ条で示している。1~3条で最高議決機関として上下2院からなる議事院を設置し、公卿から庶民まで正義純粋のものから議員を選び、その費用は諸藩が負担する、4条で将軍職辞職を要求、5条で外国との条約当事者を幕府から朝廷に替えるとともに"道理明白"な内容に改正する、6条で朝廷の規則を時代に即した内容に変える、7条で議員任命されたものへの倫理規定として「私意を去り公平に基き、… 人心一和」などを求めている。

この後、後藤は土佐に帰って容堂に報告、容堂は後藤の大政奉還論を直ちに承認したが、後藤が9月上旬に京都に戻った頃には政治情勢は大きく変わっており、薩摩はこの盟約の解約を申し入れ、以後、両藩は互いに我が道を行くことになる。

※1 土佐藩の特質註162-2

土佐藩は、豊臣秀吉に取り立てられた掛川城主山内一豊(やまのうちかずとよ)が、関ケ原合戦では徳川方について戦功をあげたことにより、土佐一国24万石を獲得した。そのとき、土佐は豊臣方の長曽我部(ちょうそかべ)氏が支配していたが、一豊はそれら土着の武士たちを郷士(ごうし)として、元からの部下たちである上士(じょうし)階層の支配下においた。それ以来、土佐では上士層と郷士層の間で根強い対立が幕末まで続くのである。坂本龍馬、中岡慎太郎、武市半平太などは郷士層出身であり、後藤象二郎や乾(板垣)退助は上士層出身である。

(2) 薩長の挙兵計画

薩摩、長州との連携を決定註162-3

4候会議で将軍慶喜が政治的に勝利した翌日の慶応3(1867)年5月25日、在京薩摩藩幹部(小松、西郷、大久保ら)は会議を開き、「長州藩と共に挙事する(事を挙げる)」ことを決定した。この方針は後日、久光の承認を得ている。「事を挙げる」とは武力討幕を意味するものではなく、武力を背景に王政復古への道を開くことにあった。

6月16日、京都にいた久光は京都の薩摩藩邸で情報収集にあたっていた長州の品川弥二郎と山県有朋を引見し、幕府との対決姿勢を宣言した上で「西郷を使者として派遣するので毛利敬親・元徳父子にその旨伝えて欲しい」と依頼し、山県に6連発ピストルを授けた。

この引見の直後、6月18日に久光は息子の忠義に宛てて、「今回は忠義が上洛することになろうが、その前に(弟の)島津備後が軍艦と一大隊を率いて上洛せよ」と指示しており、島津備後は禁裏守衛の名目で1000人を率いて9月6日、大阪に入り、17日入京している。久光は武力討幕は考えておらず、目的は朝廷に軍事的圧力をかけるためだった。

幕府、長州に出頭命令註162-4

「禁門の変」に対する長州の最終処分について、幕府は4候会議で「寛大な処置」を認めたが、幕府のメンツを維持するためには、まず長州側から謝罪と寛大な処置を求める嘆願書を出させる必要があると考え、7月23日、長州に対して長州藩代表として支藩主の吉川経幹及び家老1名を大阪に出頭させるよう命じた。長州はこの幕命を口実にして出兵することになる。長州藩代表者とは藩主名代であり、これに護衛の兵がつくことは自然だったからである。

この幕令は、武力討幕の計画を具体化させる一つの契機となった。

西郷の挙兵計画註162-5

西郷の長州派遣が遅れる中、長州藩は品川弥二郎、御堀耕助など4人を京都の薩摩藩邸に派遣し、8月14日夜、小松・西郷・大久保らと会談した。この会談で西郷は「もはや人事は尽きた、この上は兵力を用いるしかない」と述べた上で、次のような策略を示した。

- ①京都、大阪、江戸で同時に兵を挙げる

- ②京都では兵士1000名を3分して、御所の守衛、会津邸の急襲、幕府屯所の焼討ちする

- ③国元から3000名の兵を上らせ、大阪城他を攻撃する

- ④江戸藩邸にいる兵士や水戸浪士など1000名で甲府城にたてこもって幕府軍の西上を抑える

これではとても幕府を打倒することはできない。{ 中途半端で不可思議な戦略 }(家近「西郷隆盛」,P245) といわざるをえない。西郷はこれを久光の承認を得ている、と長州側には説明したが、実際は久光はこの策略を知らされていない。長州を納得させるためであったと思われる。

こうして長州との連携による挙兵を確実にした薩摩は、9月初旬に土佐の後藤が再上京してきたとき、薩土盟約の解消を申し入れ、以後は互いに我が道を行くことを確認した。

第1次薩長芸出兵盟約註162-6

9月15日、久光が国元に帰った同じ日に、挙兵について協議するため、大久保利通と大山格之助が京の薩摩藩邸に潜伏中だった伊藤博文と品川弥二郎を伴って、薩摩の船で大阪を出帆、17日に山口に入って木戸孝允らと会談、18日に毛利敬親・元徳父子に謁見した。

木戸と毛利元徳が気にしたのは、幕府側に「玉(ぎょく=天皇)」を奪われないようにすることであった。薩摩側は挙兵が失敗した時のことを考えていなかったのに対し、過去に幕府との戦争を経験した長州は、天皇を西国に移して近隣の大名を糾合して再び京都を目指す、というリスク・コンティンジェンシを考えており、これを追加することになった。

出兵計画は以下のようなものであった。

- ①投入する兵力は在京の薩摩藩兵に加えて、新たに鹿児島から動員する薩摩藩兵と長州藩兵で、9月25・26日頃までに、薩摩が軍艦2隻を三田尻に送り、そこで長州兵を乗せ、芸州の船とともに西宮に向かう。その際、幕府からの出頭命令(上記)を口実にする。

- ②大阪に入れる見込みが立ったら、京・大阪で決起する。京では、まず天皇の身柄確保を優先する。

9月19日に薩長間で協定文書をかわし、20日には安芸(広島)藩も加わった。

しかし、この計画が実行されることはなかった。薩摩藩の地元で出兵に猛反対する意見が強くなり、出兵できなくなったためである。

(3) 第1次出兵盟約の挫折註162-7

9月下旬になると土佐藩が大政奉還の建白をするという情報が広まる中で、薩摩としては建白の前に兵を挙げたかった。まず、芸州が動揺した。もともと芸州には大政奉還論と武力討幕論の両方があったが、土佐の大政奉還の建白と同じ時期に芸州も同様な建白をする動きが強まり、一時は出兵を取り止めるとの申し入れもあったが、小松・西郷・大久保のとりなしで出兵が確認された。

しかし、10月9日、長州から使者が京に着き、9月25,26日に到着予定だった薩摩の船が10月になっても三田尻に来ないため、長州は今回の出兵をいったん中止することを決めた、という知らせがもたらされた。薩摩の船は予定より10日遅れて、10月6,7日に到着したのだが、遅れた理由は薩摩の地元で出兵反対論が強まっていたことにあった。小松・西郷・大久保は、今回の挙兵を中止した上で、いったん帰郷して鹿児島の重役・藩士を説得することにした。

(4) 討幕の密勅註162-8

慶喜が大政奉還を朝廷に上申した10月14日、正親町三条実愛は、大久保利通と長州の広沢真臣(さねおみ)を自宅に召し、薩摩藩主と長州藩主に宛てた討幕の密勅を渡した。そこには、「…賊臣慶喜を殄戮(てんりく)し、…」と書かれていた。これは、薩長とくに薩摩の武力討幕への意志を固めさせるために、岩倉具視らが天皇や朝廷の認可を得ずに作成した偽勅であることが判明している。

{ 勅書は関白ないし摂政の手を経なければならないが、… 署名者は中山忠能、正親町三条実愛、中御門経之の3名のみであり、…朝廷の慣例を知る者はこれが天皇の意志だとは信じなかったはずで、事実、その存在は後世まで秘密に付された。}(三谷「維新史再考」,P273)

西郷はこれを携えて鹿児島に向かうのである。

(5) 大政奉還註162-9

大政奉還の建白

京都で後藤の政権返上論に注目が集まるなか、幕府若年寄で慶喜の相談相手でもあった永井尚志(なおゆき)は、9月20日、後藤を呼んで建白を促した。薩摩藩も10月2日小松が建白に同意する旨、土佐藩に伝え、これを受けて土佐藩山内容堂は10月3日に老中板倉勝静(かつきよ)、翌4日に摂政二条斉敬(なりゆき)に建白書※2を提出した。続いて6日には同様の建白書を安芸(広島)藩も提出した。

※2 土佐藩建白書の内容(遠山「明治維新」,P218-P219 を現代文に修正)

- 1.天下の大政を議定する全権は朝廷にあり、皇国の制度法則一切は京の議政所より出すべし

- 2.議政所は上下に分け、議事官(議員)は公卿より庶民にいたるまで正明純良の士を選挙で選ぶ

- 3.学校を設け、学術技芸を教育する

- 4.外国との条約は、兵庫港において道理が明確の新条約を結びなおし、信義を失しないようにする

- 5.海陸軍の軍備は重要であり、軍局を京・大阪の間に築造して朝廷を守護する

- 6.古来の旧弊を改め、枝葉・小条理にとどまらず、大根基を建てる

- 7.朝廷の制度法則、時勢に合わせて一新改革する

- 8.政治にかかわる者は私心を捨て、公平に基き、正直を旨とし、実効ある議論をすべきである

慶喜の決断

建白に対して、新たな政権へのヴィジョンを持っている人々はこれを歓迎したが、徳川政権の維持に固執する人々にとっては秩序の破壊以外の何物でもなかった。そのどちらとも判断がつかず、様子見を決め込む人たちも少なくなかった。

慶喜は建白を受け、逡巡を重ねた後、大政を奉還することを決断した。その主な理由は次の2点だと思われる。

- ・もし拒否したならば、建白した土佐と安芸は間違いなく薩長の側につく。薩長が何事かを画策しているのは明白であり、これら4藩を敵にして戦って勝てるという確信を持つことはできなかった。

- ・大政奉還後の公議政体において、それを主宰する立場に慶喜が就くことは一部の武力討幕派を除いて異存の出る余地はほとんどない。建白には明示されていないが、行政機構は必須であり、それに対応できるのは徳川しかいない※3。

慶喜は大政奉還を決意し、10月12日、在京の幕府有司に伝え、続いて13日、10万石以上の諸藩の重臣を二条城に招いて大政奉還することを告げた。薩・土・芸・備前・宇和島5藩の重臣たちは賛意を表して朝廷への上奏を求め、翌14日、慶喜は朝廷に大政奉還を上表した。

15日、慶喜は参内して大政奉還の趣旨を述べ、朝廷はこれを受け入れて大名全員に上洛を命じ(期限11月末)、新たな政体は大名の公議により定めることとした。続いて慶喜は、16日、在京の10万石以上の諸藩の重臣に、17日には1万石以上の諸藩の重臣に、大政を奉還したことを告げた。

※3 慶喜の意図;{ これまで、慶喜が政権返上を行ったのは、朝廷は国政を運営できないので再委任されるとの予断をもっていたから、という説が有力であったが、これは誤りである。なぜなら、慶喜は側近を通して小松や後藤に二条摂政に政権返上を受け入れるよう勧告させているからである。このとき、小松と後藤が二条摂政邸に赴いたが、二条斉敬は厄介でわずらわしい国政を担う気もなく、政権の受け取りを拒否した。小松らはそれを何とか説得して受諾させたという。}(家近「西郷隆盛」、P272<要約>)

1.6.2項の主要参考文献

- 三谷博「維新史再考」、NHKブックス、2017年12月25日

- 井上勲「王政復古」、中公新書、2013年3月30日(電子書籍 原本は2010年6月30日)

- 宮地正人「幕末維新変革史(下)」、岩波現代文庫、2018年11月16日

- 家近良樹「孝明天皇と一会桑」、文春新書、2002年1月20日

- 藤田覚「幕末から維新へ」、岩波新書、2015年5月20日

- 井上勝生「幕末・維新」、岩波新書、2006年11月21日

1.6.2項の註釈

註162-1 薩土盟約

三谷「維新史再考」,P262-P264,P268 井上(勲)「王政復古」,P156-P165 宮地「幕末維新変革史(下)」,P58-P59 家近「西郷隆盛」,P246-P248

{ 久光は本心から言えば、封建制を否定する王政復古には内心同意できなかったものの、西郷と同様に打開策を模索している最中にあったので、徳川慶喜に政権返上を求める建白書を提出する案を歓迎し、これに同意したのである。}(家近「同上」,P248)

註162-2 ※土佐藩の特質

宮地「幕末維新変革史(上)」,P367-P369

註162-3 薩摩、長州との連携を決定

三谷「同上」,P260-P261 家近「同上」,P240-P243,P260 井上(勲)「同上」,P197-P198 宮地「同上」,P55

{ 6月16日、山県と品川に、久光はこう語った。

今般、土・越・宇と申し談じ一同上京、皇国の御為微力を尽し候えども、権限の旨趣、ご採用もこれなく、幕府反正の目途とてもこれ無き事に付き、今一際、尽力覚悟に罷り在り候 }(井上(勲)「同上」,P138)

{ もし久光が武力討幕を決断したのであれば、… 藩主自らが大軍を率いて即上洛する形をとるのが一番自然な選択であったろう。だが、久光は忠義の早期出陣を求めるどころか、逆におさえにかかった。これはまず軍事的圧力を朝廷にかけ、朝政(廷)改革を迫るという狙いがあったためだと思われる。}(家近「同上」,P243)

註162-4 幕府、長州に出頭命令

井上(勲)「同上」,P207-P208 宮地「同上」,P53-P54 三谷「同上」,P266 家近「同上」,P240-P241

註162-5 西郷の挙兵計画

家近「同上」,P244-P252 三谷「同上」,P267-P268 宮地「同上」,P55 井上(勲)「同上」,P204-P205

註162-6 第1次薩長芸出兵盟約

三谷「同上」,P269-P271 家近「同上」,P263-P264 井上(勲)「同上」,P211-P214 宮地「同上」,P55

註162-7 第1次出兵盟約の挫折

三谷「同上」,P271-P273 家近「同上」,P264-P270 井上(勲)「同上」,P215-P222

註162-8 討幕の密勅

三谷「同上」,P273 井上(勲)「同上」,P226-P240 家近「同上」,P270-P271 井上(勝)「幕末・維新」,P153-P154

井上勲氏はこの密勅が偽勅である根拠を大きく次の2点指摘している。

①当時の摂政二条斉敬は慶喜支持派であり、このような勅書に合意するはずがない。また、天皇の外祖父である中山忠能が密かに天皇の了解を得た、という説もあるが外祖父だからといって簡単に天皇と面会できるわけではない。

②鳥羽伏見の戦いが一段落した1月7日に正式な慶喜追討令が出ているが、もし密勅が本物ならば、それを公開すればよいはずだが、そうはしていない。密勅の存在が判明するのは明治10年代末である。

註162-9 大政奉還

三谷「同上」,P275-P281 宮地「同上」,P197-P201 井上(勲)「同上」,P274-P278