1.6 討幕

第2次長州征討に事実上敗北して権威を失墜した幕府への批判が高まる中、土佐藩は最後の将軍となった徳川慶喜に、大政を奉還して天皇のもとで公議政体を構築すべし、という建白を行った。慶喜は新たな政体において主導権を握ることを狙って大政を奉還したが、薩摩藩と王政復古を目指す朝廷内勢力はこれに反発して王政復古のクーデターを起こし、徳川を一大名の地位に落とそうとした。ここに両者の間で戊辰戦争が勃発、朝廷の権威を背景にした薩長側が勝利して、明治新政府が成立することになる。

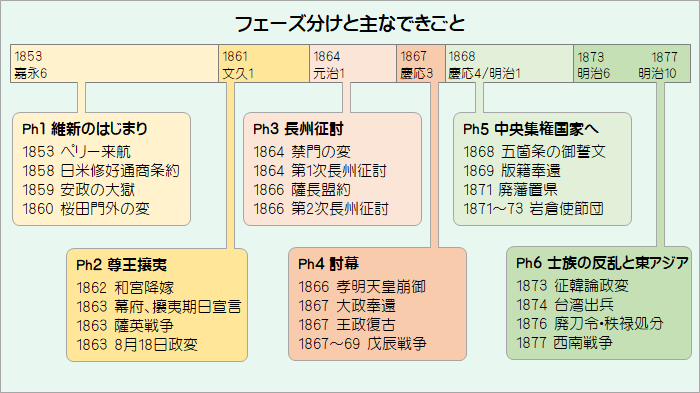

図表1.1(再掲) 明治維新、6つのフェーズ

注)陰暦を使用していた1872年以前は陰暦の日付をもとに年号だけを西暦で表示している。

1.6.1 最後の将軍

第2次長州征討の最中、慶応2(1866)年7月20日に将軍家茂が薨去し、徳河慶喜が徳川宗家を継いだが、将軍就任は辞去した。朝廷や諸侯の支持を得て将軍に就任することによりその権威を確かなものにしようとしたからである。諸侯の支持は思うように集まらなかったが、孝明天皇は慶喜の将軍就任を強く支持し、同年12月5日、第15代将軍の宣下を受けた。しかし、その直後、最大の支持者であった孝明天皇が急死してしまった。

大政奉還と公議政体への移行の圧力が強まる中で、最後の将軍が取り組まなければならなかった課題は、長州処分と兵庫開港の問題であった。

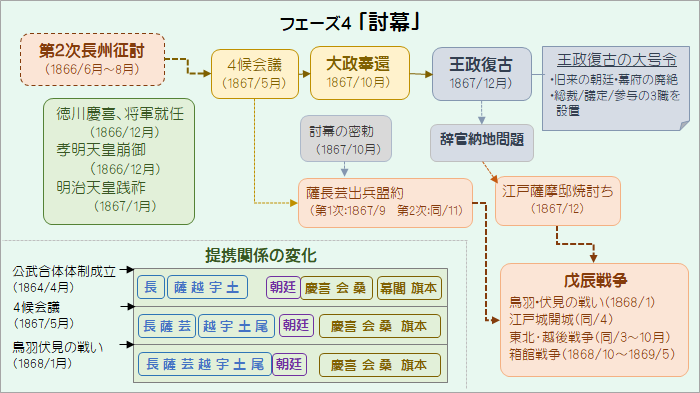

図表1.19 フェーズ4「討幕」

(1) 22人の公家の列参奏上註161-1

和宮降嫁を推進した岩倉具視は文久2(1862)年8月、それを非難する尊攘派の志士や攘夷派の廷臣によって辞官・落飾に追い込まれ、洛北の岩倉村に隠棲していた。その間、京都の動向を探りつつ、王政復古の機会を狙っていたが、第2次長州征討で幕府が敗北すると活動を始めた。王政復古はまず朝廷内部の改革から着手すべし、と考え同志の廷臣たちによる列参奏上(強訴)を計画した。実行を指導したのは、旧友の中御門経之(つねゆき)と大原重徳(しげとみ)である。

慶応2年(1866)年8月30日、天皇も出席する会議に22名の公家を列参させ、①長州処分などを決める諸侯会議の開催、②過去に処罰を受けた廷臣の赦免、③征長軍の解兵、④朝廷改革、の4か条を要求した。④朝廷改革とは幕府べったりの二条斉敬関白と中川宮朝彦親王の排斥をさす。

この朝議の席上、大原重徳は孝明天皇に向かって「朝廷御失態」、「主上の御失徳」と追求し、二条関白と朝彦親王は辞意を表明(9月2日)したが、天皇は「征長のこと、解兵はあいならず」と言い張り、列参は失敗した。10月27日、列参奏上に参加した22名の廷臣らは処分された。

このときから、薩長連合と岩倉具視による2人3脚が本格的に開始される。

(2) 慶喜の将軍就任註161-2

話は遡るが、第2次長州征討の休戦を決した時、徳川慶喜は長州の処分などを諸侯会議によって決めようと越前の松平春嶽に相談している。上記の列参奏上における要求事項①はこれに相当するものである。また、慶喜は家茂の死去(慶応2(1866)年7月)の翌月に徳川宗家を相続したが、征夷大将軍への任命は辞去していた。

慶応2(1866)年9月8日、慶喜は朝廷からの命令として24藩の諸侯に上京を命じた。このとき、春嶽は大政を朝廷へ返上するよう慶喜に勧告している。

しかし、9月2日、勝海舟による長州との休戦が成立すると、慶喜はこの会議を自らを将軍職に推戴させる会議にしようとした。その結果、春嶽は帰国し島津久光や伊達宗城は上京せず、上京した大名はわずか7名にとどまった。

慶喜は家茂の喪明けを機に10月16日に参内し、以後、孝明天皇と直接懇談するようになった。そして、上京した大名などからの将軍推挙や孝明天皇の希望もあり、12月5日、将軍宣下を受けた。

{ 孝明天皇と徳川慶喜は2人して征長失敗の責任を棚上げし、合体体制を再建しようと図ったのであるが、その孤立は明らかであった。}(三谷博「維新史再考」,P245)

(3) 孝明天皇崩御註161-3

慶喜将軍宣下のわずか20日後、慶應2(1866)年12月25日、孝明天皇が急死した。満35歳だった。死因については毒殺説もあるが、現在は天然痘(痘瘡)による病死説が有力である。葬儀は慶応3(1867)年1月27日に執り行われた。

(4) 明治天皇践祚と大赦註161-4

翌慶応3(1867)年1月9日、新天皇睦仁(むつひと)=明治天皇が、満14歳で践祚(せんそ)※1した。関白二条斉敬(なりゆき)が摂政に任ぜられた。孝明天皇の葬儀に伴う大赦が1月15日以降数回に分けて行われ、文久2(1862)年8月、文久3(1863)年8月、慶応2(1866)年8月の列参奏上などで処分を受けて、朝廷への出入り禁止状態に置かれていた廷臣たちの処分の解除や軽減が行われた。有栖川宮熾仁(たるひと)親王、中山忠能(ただやす)(明治天皇の外祖父)、岩倉具視、正親町三条実愛(さねなる)、中御門経之、大原重徳、などが入京を許可された。

※1 践祚 皇嗣が天皇の位を承け継ぐこと。先帝の死去あるいは譲位の直後に行われる。もと即位と同義であったが、桓武天皇の時より別の日に行うことが常例となる。

(5) 将軍の外交註161-5

慶喜は将軍就任後、外交権の一手掌握と西洋代表からの支持獲得を狙って外交活動を行った。まず、慶応3(1867)年1月下旬、フランス公使ロッシュに接触し、フランスと朝鮮との紛争(丙寅洋擾(へいいんようじょう) …1.2.3項(5)参照)の仲介役を果たそうとした。

次に将軍交代に伴う信任状の奉呈式を兼ねて、3月下旬に英仏蘭米4か国代表との拝謁式を大阪城で行った。謁見は西洋式儀礼を大幅に取り入れるとともに、西洋料理による盛大な饗宴を催した。容貌と弁舌に恵まれた慶喜は各国公使たちに好印象を与えることに成功した。この時の様子を同席したアーネスト・サトウは次のように書いている。

{ 将軍は、私がこれまで見た日本人の中で最も貴族的な容貌を備えた一人で、色が白く、前額が秀で、くっきりした鼻つき――の立派な紳士であった。… 会談が終ってから、一同は洋式の晩餐が用意されている小室へ席を移した。将軍は食卓の上座についたが、その態度はきわめて慇懃であった。… 食事のあとで、ウィスキーと水がでた。私はこの偉い人のために、それを調合する光栄をになった。}(アーネスト・サトウ「一外交官の見た明治維新(上)」,P254)

しかし、同時に国内からの強い反発を招く種も蒔いた。慶喜は、2月18日に諸大名に兵庫開港に関する意見具申を求めていたが、その回答を待たずに3月5日、勅許を申請し、各国代表との拝謁の場でも開港を約束した。これは薩摩藩など関係者の態度を硬化させることになった。

(6) 慶応の幕政改革註161-6

第2次長州征討の敗北後、慶喜は陸海軍の強化を中心に改革に取り組んだ。フランス公使に軍事技術と資金の支援を求め、大砲や小銃、蒸気輸送艦の購入や軍事教練の士官の派遣、600万ドルの借款などを求めた。

旗本を洋式銃を装備した歩兵部隊に再編し、兵は人宿(奉公人斡旋業者)から雇用した傭兵で構成、イギリスからは数十挺のアームストロング砲を購入し、近代的な陸軍への再編が進められた。陸軍の訓練はフランスに、海軍の訓練はイギリスに依拠した。

軍事のみならず、政治・行政機構についても、慶応3(1867)年5,6月頃、それまでの老中合議制をやめ、陸軍・海軍・国内事務・会計・外国事務の5部門を老中が分担する体制に改訂した。

(7) 4候会議

4候会議とは、慶応3(1867)年5月に島津久光、山内容堂、松平春嶽、伊達宗城の4人が幕府と朝廷に対して提言を行った会議で、薩摩藩が主導して開催された。

背景・経緯_4候側註161-7

上述のように幕府が軍事力の強化を図っていることに対して薩摩藩京都藩邸(小松・西郷・大久保)は危機感を持ち、慶応3(1867)年1月下旬から2月にかけて有志大名の上洛計画をたてた。目的は政体の一新、つまり朝廷を中心とした公議政体※2に変革することであり、そのために、朝廷の人事一新(幕府派の一掃)や長州藩の復権を図って政局を打開しようとした。まず、島津久光に上京を要請して承諾を得、続いて西郷が山内容堂、伊達宗城を訪問、松平春嶽には手紙を送って承諾を得た。

※2 公議政体とは、国事の決定過程を欧米の議会制の知識を導入して、権力の統合を図ろうとした構想。(コトバンク〔百科事典マイペディア〕)

公議政体論とは、公議輿論の理念に基づいた政治統合の様式、というほどの意味である。公議とは、ここでは全国的な政治問題を決定する最高意思、いわば国家意志である。輿論とは全国もしくは国家を構成する単位の意見のさまざまである。輿論が集積されて公議が形成される。逆に公議は世論を指導する。このような相互作用の関係を正のそれとみて、これの制度化をはかる構想が公議政体論である。そして公議政体を創設することによって、全国に及ぶ政治統合を達成しようとの構想である。(井上(勲)「王政復古」,P166)

背景・経緯_幕府側註161-8

将軍慶喜にとって、喫緊の課題は兵庫開港問題であった。幕府が安政5年に英仏蘭米露5か国と結んだ通商条約では、兵庫(現在の神戸)開港の期日を西暦1863年1月1日と定めていたが、文久2(1862)年のロンドン覚書※3で5年延期され、1868年1月1日(慶応3年12月7日)になっていた。

この日に開港するには、準備のため遅くとも6カ月前の慶応3年6月7日までには勅許を得て布告する必要があった。兵庫開港については、慶応1(1865)年9月に4国連合艦隊が兵庫沖で示威行動を行った際、通商条約を勅許するかわりに兵庫開港を禁止することで孝明天皇の認許を得ており、朝廷としてはあくまでも開港禁止を貫く構えであった。

※3 井伊大老暗殺(安政7(1860)年3月)以降、高まる攘夷熱を鎮静化しようと、幕府は兵庫・新潟の開港と江戸・大阪の開市の延期を交渉すべく、英仏蘭などに使節を派遣し、文久2(1862)年5月、ロンドンで開港・開市を5年間延期する合意を得た。仏蘭とも同様の覚書を締結。(宮地「幕末維新変革史(上)」,P285-P286)

会議開始と朝廷人事註161-9

4月11日、島津久光が上洛し、伊達宗城、松平春嶽が続き、山内容堂は5月1日に上洛した。4人は最初に朝廷人事の問題に取り組んだ。たまたま、イギリス公使パークスが大阪から敦賀に向かう途中で京都近郊の伏見を通過したため、攘夷派の浪士と廷臣が激昂して幕府派の議奏3名と武家伝奏1名を罷免することに成功した(裏で薩摩藩士が動いた可能性あり)が、朝廷を仕切っていた摂政二条斉敬と中川宮朝彦親王という親慶喜の幹部を排除するには至らなかった。

兵庫開港と長州処分問題註161-10

5月14日、4人は二条城に登城し慶喜に謁見した。この4人から兵庫開港の了解が得られれば、朝廷としても兵庫開港を許可せざるをえない、慶喜は4人を慇懃にもてなした。4人とも兵庫開港に異存はなかったが、久光にとって優先度が高いのは長州処分の問題であり、先に兵庫問題を議論してしまうと長州処分がはぐらかされる可能性が高かったため、まず長州問題から議論するよう主張した。一方、早く勅許が欲しい慶喜は兵庫問題を先に議論することを望んだ。この日は、こうした違いがあることを確認するだけで終わった。

5月19日、体調不良を理由に欠席した容堂を除く3人が再び二条城に登城して慶喜と議論したが、慶喜の兵庫先議論と3候の長州先議論が衝突した。結局、春嶽の提案で両案を同時裁定することに決した。これに対して小松・大久保は巻き返しを図った。国内政治の混乱を招いたのは長州再征という幕府の失政に発したものであり、幕府が自ら反正(誤りを認め正す)の態度を示すべきである、というのが大久保らの主張だった。しかし、慶喜は長州側から嘆願書を提出させた上で、処分を決するという方法を主張して譲らなかった。この方法ならば幕府の失政を認めることにならないからである。

5月23日、御所で朝議が始まった。4候側から出席したのは松平春嶽だけだった。その春嶽も大久保らの巻き返しでいったん欠席を決めたが、老中の要請を受けて親藩として出席せざるを得なかった。伊達宗城も途中から出席している。春嶽は4候を代表して兵庫開港の勅許の前に長州藩復権の勅命がくだされるべきだ、と主張したが、慶喜は長州の処分は寛大なものにする、と言うだけで兵庫開港の勅許を求め続けた。結局、この慶喜の主張通りの沙汰書が朝廷から発行されることで、朝議は終了した。

(8) 4候会議が残したもの註161-11

慶喜は元治1(1864)年春の朝議参与制の解体(1.5.1項(2)参照)、慶應1(1865)年晩秋の条約勅許獲得(1.5.3項(2)参照)に続いて勝利を収めた。自らの政治力に自信をもったであろう。

一方で4候側の思いはさまざまだった。外様とはいえ、関ケ原後に広大な領地を得た土佐山内家は幕府に恩を感じており、このあと、慶喜に大政奉還させることにより、徳川を存続させながら公議政体への移行を目指す。一方、薩摩は長州と組んで討幕への道を歩み始める。

1.6.1項の主要参考文献

- 三谷博「維新史再考」、NHKブックス、2017年12月25日

- 井上勲「王政復古」、中公新書、2013年3月30日(電子書籍 原本は2010年6月30日)

- 藤田覚「幕末から維新へ」、岩波新書、2015年5月20日

- 井上勝生「幕末・維新」、岩波新書、2006年11月21日

- 家近良樹「孝明天皇と一会桑」、文春新書、2002年1月20日

- 宮地正人「幕末維新変革史(上・下)」、岩波現代文庫、2018年11月16日

1.6.1項の註釈

註161-1 22人の公家の列参奏上

三谷「維新史再考」,P243-P245 井上(勲)「王政復古」,P53-P56、P97-P99 井上(勝)「幕末・維新」,P140-P141

{ 岩倉具視における将来への構想は、薩長連合のそれと融合をとげたというべきだろう。将来に達成すべき目標は、その内容はいまだ具体的な輪郭をもちはしなかったけれども、王政復古である。これを実現に導くにあたり、打倒しなければならぬ敵として、岩倉には二条斉敬と中川宮朝彦親王の朝廷首脳部があり、薩長連合には一会桑政権がある。… 二条斉敬と中川宮朝彦親王の朝廷首脳部と一会桑政権とは、深く結合していて分ちがたい。将来の目標をともにしていて共通の敵をもって、ここに討幕挙兵と朝廷改革の複合としての王政復古の政変の構想が生まれる。少なくとも、構想の母体が生まれる。}(井上(勲)「同上」,P100)

註161-2 慶喜の将軍就任

三谷「維新史再考」,P244-P245 井上(勲)「同上」,P55-P57 藤田覚「幕末から維新へ」,P201-P203 家近良樹「西郷隆盛」,P217

註161-3 孝明天皇崩御

藤田「同上」,P202 宮地「幕末維新変革史(下)」,P50

{ 天皇の死は、将軍職に就いたばかりの徳川慶喜にとって痛手となった。それまでなにかにつけて、庇護してくれた朝廷内最大の権力者の支援を、これからは受けられなくなった。しかし、反面 … 重い足かせがはずれた…とも考えられる。それは頑なな攘夷主義者で、兵庫開港を許してくれなかった孝明天皇の呪縛から逃れることができるようになったという意味においてである。}(家近「孝明天皇と一会桑」,P159-P160)

註161-4 明治天皇践祚と大赦

藤田「同上」,P202 井上(勲)「同上」,P102-P105

註161-5 将軍の外交

三谷「同上」,P246-P248 藤田「同上」,P206 家近「孝明天皇と一会桑」,160-P161 井上(勝)「同上」,P142-P143

註161-6 慶応の幕政改革

藤田「同上」,P204-P206 井上(勝)「同上」,P140-P142 宮地「幕末維新変革史(下)」,P45-P48

{ 慶応3(1867)年初めには、シァノアン以下18名の仏人教官が来日し、横浜の伝習所で洋式軍隊の訓練を開始した。… 幕府は完全なる仏国傾斜方針をとることはせず、海軍訓練はイギリスに依拠した。その結果、慶応3(1867)年9月、英国海軍士官12名が来日、幕府は築地に伝習所を開設し、12月には71名もの生徒が入所する。}(宮地「幕末維新変革史(下)」,P46-P47)

註161-7 背景・経緯_4候側

三谷「同上」,P248-P249 井上(勲)「同上」,P109-P112 藤田「同上」,P203

{ 木戸孝允は慶応3年春の政情に分析を施して、次のように語った。「今や、関東の政令一新、兵馬の制、またすこぶる見るべきものあり、一橋の胆略決して侮るべからず。若し、今にして朝政挽回の機を失い、幕府に先を制せらるる事あらば、実に家康の再生を見るが如し」}(井上勲「同上」,P109)

註161-8 背景・経緯_幕府側

三谷「同上」,P248-P249 宮地「幕末維新変革史(上)」,P284-P285 井上(勲)「同上」,P109-P112 藤田「同上」,P203

註161-9 会議開始と朝廷人事

三谷「同上」,P250 井上(勲)「同上」,P125-P128

註161-10 兵庫開港と長州処分問題

三谷「同上」,P250-P254 井上(勲)「同上」,P128-P139 藤田「同上」,P203-P204

註161-11 4候会議が残したもの

三谷「同上」,P254-P255 井上(勲)「同上」,P137-P139

{ 幕府は広島藩【=安芸藩】に長州嘆願書提出方を仲介するよう下命した。だが、それが不可能と見た広島藩は仲介を辞退したので、幕府は方針を変更し、7月23日、「長防の議、早々寛大の処置に取り計らうべき旨、御所より仰出されたるにより、申達すべきことあれば、支藩のなかより一人、吉川経幹、ならびに家老1名上阪すべし」と広島藩に伝達させた。長州はこの幕命を口実とし、薩摩・広島両藩と協議、同盟軍を組織し、長州は薩芸両藩上坂時に軍隊を上らせることとした。この長州勢が西宮に集結したその時点で、12月9日、王政復古クーデターが断行されることとなる。}(宮地「幕末維新変革史(下)」,P53-P54)