1.5.4 第2次長州征討

第1次長州征討で戦わずして長州を屈服させた幕府は、これを威信回復の絶好の機会と捉え、長州に対して厳しい最終処分条件を突きつけたが、逆に薩摩などの雄藩や朝廷内の反発をかうことになった。幕府は将軍家茂自らが大軍を率いて上洛し、長州との戦争に挑んだが、最新鋭装備と西洋式戦術で対抗した長州軍に敗北を喫した。戦争中に将軍家茂は病死し慶喜がその後を継ぐことになる。

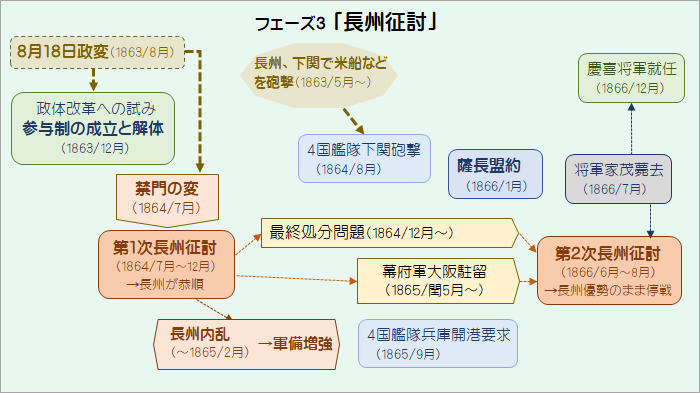

図表1.17(再掲) フェーズ3「長州征討」

(1) 最終処分問題註154-1

第1次長州征討(1.5.2項(5))を長州の3家老切腹などで平和裏に終わらせた征長総督徳川慶勝(よしかつ)が、元治2(1865)年1月4日、広島を発して帰途につくと翌5日、前年12月24日付の幕府からの命令書が届けられた。それは、長州の藩主父子と公卿らを江戸に連行して来い、解兵せずにしばらく滞陣を続けよ、など高姿勢で無理難題を押しつける非現実的な命令であった。慶勝は憤然として、「自分は全権を委任されてベストを尽くした、判断が間違っているというなら存分に処置してくれ」という開き直った返事を返した。

その上で、慶勝は老中水野忠精(ただきよ)に、藩主父子を隠居させて他藩に預け、10万石を削封して親族に家督を継がせる、という処置を提案したが、水野は寛大すぎる、と突き返した。幕府はこの勝利で強気になっており、1月15日に最終処分は江戸で行うことを布告した。

幕府や慶喜にすれば、元治1(1864)年11月に行われた3家老の首実検は長州が伏罪することの証として行われたもので、その後、伏すべき罪として、藩主父子の処分、藩の削封、その上での毛利家の相続等が申し渡されるはずだった。

なお、解兵時点での処分では不十分という意見は、旧一橋派の、伊達宗城、松平春嶽や山内容堂などにもあり、慶勝や薩摩藩などは諸侯会議を開いて最終処分を決めるべきだと提案したが、幕府も一会桑もそれを拒否し、幕府主導で長州処分を進めようとした。

(2) 2老中の卒兵上洛註154-2

第1次長州征討で長州を屈服させた幕府は、幕府の権威が上昇したと錯覚した。元治2(1865)年2月上旬、老中阿部正人と本荘宗秀がそれぞれ洋式軍隊を率いて上洛、朝廷を威圧して朝幕関係を元に戻し、一会桑も江戸に戻して幕府単独による支配を復活させようとした。これを知った会津は、二条関白に根回しして老中たちを厳しく譴責し、将軍進発に努力するよう約束させた。

一方、薩摩は大久保利通が同じく二条関白に、文久2(1862)年夏に緩和された参勤交代を元に戻す幕府命令(元治1(1864)年9月発令)の取り消しと、長州藩主父子及び5卿の江戸護送を取り止めることを要請し、3月2日、朝廷からの沙汰書が京都所司代松平定敬に渡された。

(3) 将軍家茂進発註154-3

慶応1(1865)年4月18日、幕府は「長州藩に悔悟の様子は見えず、容易ならざる企てがある」との名目で5月16日に将軍が軍を率いて江戸を進発する、と布達するとともに、諸藩に出兵を命じた。朝廷や薩摩など雄藩が求めていたのは、長州の最終処分を決めるための「上洛」であり、長州征伐のための軍を率いた「進発」ではなかった。

5月16日、将軍家茂は2万1千人の兵を率いて江戸を出発し、閏5月22日に参内して孝明天皇に進発の趣旨を説明したが、天皇からは「長州征討は衆議一決するまで猶予せよ」と指示された。家茂は25日に大阪城に入り、翌年7月に病死するまで大阪に留まることになる。

薩摩藩はこうした幕府の対応に強く反発し、征長軍への出兵を頑なに拒否する。薩摩藩は朝議参与の問題(1.5.1項参照)でも一橋慶喜に苦汁を飲まされていたものの、ここまでは何とか佐幕の立場に留まっていたが、これ以後、幕府とははっきりと距離を置くことになる。

(4) 長州藩の方針註154-4

長州藩では幕政の改革を目指す「正義派」が藩の実権を掌握しており、そこに木戸孝允も加わって、「待敵」の方針、すなわち、長州は公明正大な大義をもって幕府に応接するが、それでも侵略してくるときは抗戦する、をもとに庶民をも巻き込んで西洋式軍隊の増設と強化に取り組んでいた。(1.5.3項(1)参照)

慶応2(1866)年11月、長州藩は「長防士民合意書」を木版で30万部出版して内外に配布した。情報宣伝戦である。そこには次のようなことが書かれていた。

{ 幕府の外国処置が叡慮に逆らったため、わが君公は幕府に叡慮を遵奉させ、公武合体、皇国一致を実現するため尽力してきた。禁門の変の謝罪はすでに完了しており、この上の追討には大義名分は一切存しない。勅命と称しても不当なものだから、君公の冤罪を晴らすため生死をかけて抗戦する。}(宮地正人「幕末維新変革史(下)」,P18-P19)

(5) 再征の勅許と最終処分内註154-5

最終処分内容の調整

将軍が参内した翌日の慶応1(1865)年閏5月23日、京都の二条城で幕閣と一会桑が最終処分について協議した。老中たちは「毛利父子は死罪、領地削減」、慶喜は「父子は助命、領地は半減」を主張し、意見が分かれた。結局、徳山藩主毛利元蕃(もとみつ)と岩国藩主吉川経幹(つねまさ)を大阪に呼んで事情聴取した上で決定することになった。しかし、毛利元蕃と吉川経幹は8月中旬、病気を理由に上阪を拒否した。そこで幕府側は、安芸(広島)藩を通じて長府藩・清末藩の当主及び本藩家老1人を9月27日までに上阪させるよう指示したが、これも長州側は無視した。

再征の勅許取得

ちょうどこの頃、4国連合艦隊が兵庫沖に来航し、兵庫の開港と条約勅許などを要求してきた。そうした中で、再征の勅許を得ることで異論を押し込めて決着をつけるべく、9月21日将軍家茂が慶喜らを従えて参内し勅許を求めた。朝議は大久保利通が裏から手を回していたので紛糾したが、慶喜の奮闘もあって取得に成功した。このとき大久保は、朝議に参席した中川宮朝彦親王に「非義の勅命は勅命にあらず」という有名な言葉を吐いた。

最終処分内容の決定

兵庫開港問題が一段落すると、最終処分案の検討に入った。将軍と板倉・小笠原ら老中たちは、かつて徳川慶勝が提唱した案を支持したが、一会桑側は寛大な策では徳川の威信にかかわるとして領地半減など厳しい処分を主張した。結局、幕府主張に近い内容――10万石削封、藩主父子の隠居としかるべき後継者への相続など――で合意に達し、慶応2(1866)年1月22日、朝廷もこれを裁可した。

ちょうどこの頃、薩長盟約が成立していたが、幕府はまったく知らなかった。

(6) 最終処分の拒否と開戦註154-6

最終処分内容の通知

慶応2(1866)年2月7日、老中小河原長行が広島に出向き安芸(広島)藩を介して長府など4支藩の藩主・家老の出頭を命じるが、病気と称して誰も応じない。

3月26日、藩主父子・4支藩主を再度、召喚するが長州側は代理人を送った。幕府は5月1日、処分内容をこれらの代理人に伝え、5月29日までに請書を出さなければ6月5日をもって攻撃を開始する、と告げたが、長州は請ける気など毛頭なく、藩境の防備を固めて満を持した。

すでに、将軍家茂が大軍を率いて上洛してから1年を過ぎており、その間兵士たちはぶらぶら過ごすだけで、モチベーションは下がるし、何より莫大な滞在費用がかかり、大阪の物価上昇も引き起こしていた。

開戦

長州への攻撃は5方面から行う計画になっており、各藩にその配置が割り当てられていたが、すでに5月までに、薩摩、佐賀、宇和島の3藩は出兵を拒否し、6月4日には安芸(広島)藩も辞退したため、4方面(芸州、石州、小倉、大島)からの攻撃に縮小された。

6月5日、先鋒総督徳川茂承(和歌山藩)が広島に到着し、7日、(周防)大島への艦砲射撃によって戦端は開かれた。

(7) 戦闘の状況註154-7

大島口

(周防)大島(屋代島ともいう)は、広島の南西52キロの瀬戸内海に浮かぶ大きな島で、ここを押さえれば制海権を確保できる。6月7日、幕府は軍艦富士山丸などが砲撃を行い、翌日から兵士を上陸させて占拠したが、長州は13日、小型蒸気船で反撃、17日には幕府兵を掃討して島を確保した。

芸州口

広島の南西、途中には宮島・厳島神社がある海岸線とその周辺を幕府軍が攻撃したのは6月14日だった。長州軍は最新鋭のミニエー銃(ライフル)※2を駆使して善戦し、6月25日の戦闘をもって膠着状態になる。

石州口

ここは長州軍が先手をとって6月17日、石見益田に攻め入った。ここでもミニエー銃を装備した長州軍は優位に戦いを進め、7月18日浜田城を落城させた。

小倉口

長州軍は6月17日に田野浦・門司へ奇襲攻撃をかけ完勝、7月3日には大里(北九州市)を攻撃して幕府軍を撃破した。いずれも幕府軍に打撃を与えた後は下関に引き上げている。7月27日、長州軍は大小の船舶数百隻を連ねて、総攻撃を開始した。追い詰められた幕府側の小倉藩は小倉城に火を放った後、ゲリラ戦に転じて長州勢を苦しませたが、ここでも幕府側が敗北したといっていいだろう。

最後の大攻勢(芸州口)

幕府軍は7月28日から8月7日にかけて芸州口で大攻勢をかけた。長州軍は押され気味のときもあったが良く戦い、幕府軍は撤退を余儀なくされた。

※2 1846年にフランスで開発されたミニエー銃は、先込め式のライフル銃(銃身のなかに施条が施してあり、弾丸は椎の実型)だった。従来型のゲベール銃と比べると、射程距離はゲベール銃0~100mに対してミニエー銃200~500m、命中精度はゲベール銃を1とすると、ミニエー銃は5.5もあった。(藤田「幕末から維新へ」、P198-P199)

(8) 将軍家茂薨去と休戦註154-8

慶応2(1866)年7月20日、将軍家茂は大坂城で薨去した。満20歳。死因は脚気もしくはリウマチと言われている。家茂の死は8月20日に発表されるまで1か月間伏せられた。

次の将軍候補は慶喜が最有力だったが、慶喜は将軍就任を辞退し、7月29日に徳川宗家を継承した。(将軍就任は12月5日) 家茂の死は休戦の良い機会という意見もあったが、慶喜は継戦を主張し、出陣の準備をしていた。しかし、小倉城の自焼など敗戦の報が伝わってくると急に態度を変え※3、8月14日に休戦の勅書を願い出た。孝明天皇は怒ったが、慶喜の意志は変わらず、戦争中止を認めるしかなかった。長州との講和の使者には「苦しい時の勝(かつ)頼み」で勝海舟が選ばれた。

8月20日、家茂の死が公表され、翌21日、朝廷は将軍の死を理由として休戦の勅命を下した。幕府軍は9月4日、全面的な撤退を開始した。こうして第2次長州征討は、幕府軍の敗北で終わり、幕府の権威は地におちた。

※3 慶喜が出陣をとりやめた理由について、三谷博氏は{ 彼は下関口で諸藩が解兵し、小笠原長行までが戦場を放棄したという知らせを受けると、8月12日、反攻の計画を断念した。}(三谷博「維新史再考」,P242) と言うが、井上勲氏は{ 小倉が落城したこともさることながら、慶喜が出陣を中止した理由は、主として朝廷の動向に対する予期不安にあった。長州再征に反対し、これの停止を求める意見は薩摩藩に限らずいよいよ広くまた強くて、朝廷への入説は激しさをましている。これに征長軍の敗報が続いて加わる。出陣ののち、かりに朝廷が入説を容れて征長の停止の決定をくだしたとすれば、慶喜は1人の大名として広島に孤立する可能性さえなしとしない。}(井上(勲)「王政復古」,P52-P53) と述べている。軽重はさておき、両方とも出陣取りやめの理由であろう。

(9) 幕府の敗因註154-9

形式的には休戦であるが、実質的に幕府の敗戦であることは誰の眼から見ても明らかだった。その主な原因として次のようなことが考えられる。

- ・最大の理由は、この第2次長州征討が多くの藩や知識人、民衆の支持を得られなかったことにある。それまでの幕府専制ではなく、朝廷・幕府・諸藩の3者が話し合って国家の方針を決めていこうとする輿論/公論の流れに逆らった方法で戦争を始めた一会桑・幕府への批判が底流にあった。

- ・加えて幕府の財政は逼迫しており、征長戦に全力投球できなかった。こうした逆風の中での戦争は、参戦した諸藩の戦闘意欲の低下を招く一方で、長州側の抗戦意志を高めることになった。

- ・戦術・戦力については、長州のミニエー銃など最新の洋式兵器を活用した戦術が旧式の幕府軍を圧倒したことや、精鋭の会津藩兵を前線に投入しなかったことなどがあろう。

- ・長州藩が下関海峡を封鎖して、大阪に送られる米などを差し抑えたため、米価が高騰し民衆の一揆が増加したことにより、幕府はその鎮圧にも力を注がなければならなかった。

(10) 対外関係註154-10

幕府は第2次長州征討の間も、外交関係を拡大していた。慶応1(1865)年7月、フランス公使ロッシュの勧めで同3(1867)年に開催予定のパリ万国博覧会への参加を決定※4。慶応2(1866)年4月、学術・商業目的の日本人の海外渡航を許可、5月には輸入品の関税を20%(従価税)から5%(従量税)に引き下げる改税約書に調印(日本の関税収入が減る不利な方向)した。慶応2(1866)年には、ベルギー、イタリア、デンマークとも修好通商条約を締結し、その結果、通商条約の締結国は11になった。

第2次長州征討という大きな内乱に対して、イギリスは本国もパークス公使も不介入を方針としており、フランスもロッシュ公使は幕府寄りだったが、本国はそれを支持しなかった。なお、アメリカは南北戦争(1861-65)のため、対外政策は大幅に縮小していた。

※4 パリ万博には薩摩藩も参加し、幕府とは別の区画に展示した。

1.5.4項の主要参考文献

- 野口武彦「長州戦争_幕府瓦解への岐路」、中公新書、2013年2月28日(電子書籍 原本は2006年3月25日)

- 家近良樹「西郷隆盛」、ミネルヴァ書房、2017年8月10日

- 三谷博「維新史再考」、NHKブックス、2017年12月25日

- 一坂太郎「木戸孝允」、山川出版、1010年7月20日

- 井上勲「王政復古」、中公新書、2013年3月30日(電子書籍 原本は2010/6/30)

- 宮地正人「幕末維新変革史(上)」,岩波現代文庫、2018年10月16日

1.5.4項の註釈

註154-1 最終処分問題長州藩の内乱

野口「長州戦争」,P90-P92、P98 家近「西郷隆盛」,P139-P140、P146 三谷「維新史再考」,P223 宮地「幕末維新変革史(上)」,P546-P547

{ 禁門の変において、長州藩兵が御所に銃口を向けたことにより、犯罪が生じた。まず、行うべきは長州藩を訊問して罪状を認めさせることである。長州藩が罪状を認めたならば、次に量刑を決定し、それに基づいて処分を執行する。このプロセスに従えば、第1次長州征討は長州藩から罪状の承認を得るための行為であり、第2次長州征討は処分を執行するための行為ということになる。

第1次長州征討において、長州藩は伏罪状を提出し、3名の老臣の首級を差し出し、三条実美らの引き渡しも行ったが、これらはいずれも伏罪の態度を示す行為であった。後は量刑を定めて、これを執行する作業が残されている。では、いかなる方法で量刑を決定するか、これが新たな争点であった。

一方には諸侯会議で決定する方法がある。第1次長州征討に参軍した諸藩の多くは、この方式を支持した。征長総督、副総督、薩摩藩が、特にこの方式を主張した。他方には、いわば幕府専裁の方式がある。従来の幕藩体制の慣行にしたがえば、藩を処分する権能は幕府に帰属する。幕府の閣僚たちはかかる発想にもとづき、専裁の方式によって長州処分を進めようとした。}(井上(勲)「王政復古」,P28-P29<要約>)

註154-2 2老中の卒兵上洛

野口「同上」,P99-P102 家近「同上」,P143 三谷「同上」、P224 宮地「同上」,P544

元治2(1865)年3月2日、武家伝奏から京都所司代に手交された朝旨は次のような内容だった。

- ・長州父子を江戸表へ呼び出しているが、国内も不穏であり、しばらくそのままにしておくべし

- ・実美らについても同様

- ・参勤交代を元に戻したようだが、諸藩とも時節柄厳しいので文久2年の改革の通りにすべきである

- (野口「同上」,P101 の内容を筆者が口語体に変換した)

註154-3 将軍家茂進発

野口「同上」,P103-P105、P118 三谷「同上」、P225 家近「同上」,P146、P149

註154-4 長州藩の方針

三谷「同上」,P225-P226 一坂「木戸孝允」,P40-P45

註154-5 再征の勅許と最終処分内容

野口「同上」,P118-P119,P125-P126、P134 家近「同上」,P158-P159、P183 三谷「同上」,P232 宮地「同上」,P552

註154-6 最終処分の拒否と開戦

野口「同上」,P136-P143,P154 三谷「同上」,P238-P239

註154-7 戦闘の状況

野口「同上」,P152-P222

註154-8 将軍家茂薨去と休戦

野口「同上」,P207-P216,P223-P230 三谷「維新史再考」,P241-P242

{ 【勝海舟と長州は休戦について】9月2日、厳島の大願寺で会談、勝は慶喜の諸侯召集策【春嶽が提言した諸大名の意見を聞いたうえで処置するという策】を説明して休戦を提案し、征長軍撤退に際し、長州側が追撃しないよう要請、長州側はこれを承諾した。10日帰京した勝は慶喜に復命するが、… 薩長との関係を依然として疑われ、江戸帰還を命ぜられた。}(宮地正人「幕末維新変革史(下)」、P33-P34)

註154-9 幕府の敗因

家近「孝明天皇と一会桑」,P147-P150

註154-10 対外関係

藤田「幕末から維新へ」,P200-P201 井上(勝)「幕末・維新」,P141-P146

{ 幕長戦争の最中に、イギリスとフランスの公使が下関を訪問する。戦局は長州藩に優勢に展開していた。この時、木戸は両公使に対して次のように発言する。「外国の公使たちによく承知しておいてもらわなければならないのであるが、わたしは、外国の援助を求めなかったし、今後も外国の介入が両陣営にたいし、まったくさしひかえられることを信頼するのみである」}(井上(勝)「同上」,P145)