1.5.3 条約勅許と薩長盟約

第1次長州征討後、長州藩では一時幕府に恭順する俗論派が実権を握ったが、まもなく改革を目指す「正義派」が実権を握った。英仏蘭米は兵庫沖に軍艦を並べて通商条約の勅許や兵庫の早期開港を迫った。こうした問題に対して、薩摩は有力大名による「公議」をもって対応することを求めたが、幕府や一会桑は拒否、薩摩は幕府との距離を広げる一方で長州との距離を縮め、坂本龍馬などの仲介もあって薩長盟約を締結するにいたった。

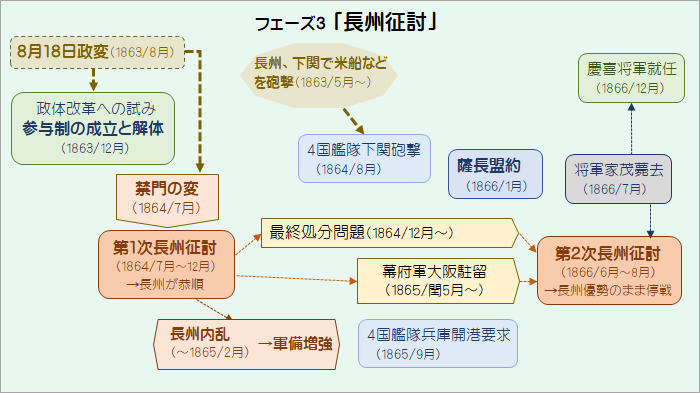

図表1.17(再掲) フェーズ3「長州征討」

(1) 長州藩の内乱註153-1

長州藩では禁門の変の後、幕府に恭順する「俗論派」が実権を握り、第1次長州征討は3家老の切腹などによって戦わずして敗北となったが、「正義派」の高杉晋作は元治1(1864)年12月15日、下関で挙兵した。高杉は奇兵隊などの諸隊を糾合し、翌年2月下旬には「正義派」が藩の実権を掌握する。

5月には池田屋事件で但馬に身を隠していた桂小五郎(木戸孝允※1)も長州に戻り、「待敵」の方針、すなわち、長州が公明正大な大義をもって幕府に応接しても侵略してくるときは抗戦する、をもとに庶民をも巻き込んで西洋式軍隊の増設と強化に取り組んでいく。

※1 桂小五郎は、慶応1(1865)年9月、藩命により木戸貫治(孝允)に改名(一坂「木戸孝允」、P90)

(2) 条約勅許註153-2

4国連合艦隊兵庫沖で威嚇

イギリス公使がオールコックからパークスに交代したのを契機に、慶応1(1865)年9月16日、英仏蘭米4国は9隻の軍艦を兵庫沖に進めた。9月23日に交渉に当たった幕府老中の阿部正外に対して、安政5(1858)年に締結した通商条約の勅許と兵庫(神戸)の早期開港などを求め、幕府が問題解決できなければ京都に出向く、と脅した。

幕府の失態

9月24日、将軍家茂は阿部の意見を聞いて兵庫の開港を決めたが、これを知った慶喜は激怒し、大阪に乗り込んでこの決定を撤回させ、4国から10日間の回答猶予を得た。幕府が兵庫開港を決めたことが朝廷に伝わると、朝廷は沸騰し、9月29日、開港を主張した阿部と松前2人の老中の罷免を命じるという異例の事態になった。家茂はこのとき満19歳だったが、10月1日、将軍職を慶喜に譲りたいと朝廷に申し出た。

慶喜の巻き返し

10月4日、慶喜は家茂をなだめて京都の二条城に入れ、その足で参内して条約勅許を求めた。これを受けて、その日のうちに天皇が御簾(みす)の奥から聴く御前会議が開かれた。慶喜は箱館、横浜、長崎の3港開港と条約の勅許が認められれば異国船は退去するだろう、と述べたが朝廷側はそれを許さず、議論は堂々巡りになった。

朝議が紛糾し、夜も更けたので関白以下が退散しようとすると、慶喜は「国家の重大事を前に退散する者はこのままでは済まない、朝廷が条約を勅許しなければ自決する」と脅した。そして、在京の藩士たちに異国船を退去させる方策について意見聴取をすることを提案、それが受け入れられて、翌5日にヒアリングしたところ、大多数の者が3港開港・条約勅許を回答した。

ヒアリングの結果を受け、5日の夜、天皇は条約勅許の勅書をくだした。慶喜の粘り勝ちである。兵庫開港は先送りになったが、4国はこの回答を受けて引き上げていった。

事件の影響

それまで通商条約破棄を主張していた朝廷が一転して条約を勅許してしまったことは、攘夷を旗印にした反幕府運動が挫折したことを意味した。それだけでなく、一会桑を通じて朝廷と幕府の連携体制が成立したことは、朝廷の権威が失墜し、幕府の言いなりになる状態になりつつあることを印象づけたのである。それは王政復古=討幕への動きを加速させることになった。朝廷では岩倉具視らが王政復古に向けた活動を活発化させ、薩摩は長州との連携を模索するようになる。

{ 【大久保や西郷は】幕府が欧米列強から押し付けられて結んだ現行の通商条約をいったん破棄し、朝廷主導で条約を結び直すことを望んでいた。これは、一つには王政復古により、幕府を諸侯の列に下し、自分たちと対等の立場に据えることを目指したことであり、いま一つは、その体制下で薩摩藩がおおっぴらに外国と交易し、一藩規模での富国強兵策を促進しようとしたことにあった。

ところが、慶喜の猪突猛進的な行動の前に、その目論みは脆くも潰え去った。それが、条約を勅許した朝廷内の専制支配者(二条関白や中川宮ら)への反発をより激しいものとさせ、長年のライバルであった長州藩への接近の動きをも生み出していくことになる。}(家近「西郷隆盛」,P165-P166<要約>)

(3) 薩長盟約註153-3

薩長接近

薩長盟約が成立したのは慶応2(1866)年1月であるが、薩長はその前年から接近し始めていた。まず、慶応1(1865)年閏5月、土佐の中岡慎太郎が、帰藩したばかりの木戸孝允と西郷隆盛を口説いて下関での会談をアレンジした。しかし、理由はわかっていないが、西郷が直前でキャンセルし実現に到らなかった。

同じころ、慶応1(1865)年5月末、長州は坂本龍馬の仲介で、薩摩の名を借りて武器などを購入することを薩摩の家老小松帯刀に依頼し、了承を得た。7月14日、長州は伊藤博文と井上馨を長崎に派遣し、7300挺の小銃と、商船1隻、砲艦2隻を購入し、小銃は薩摩の船で下関まで運んだ。

さらに、同年9月8日、長州藩主父子は島津久光父子宛てに親書を送った。そこには「貴国とは行き違いがあり、当方にも問題があったが、家来から報告を聞いて氷解した。貴国で勤王が護持されていることは欽慕の至りです」と書かれており、藩主レベルでも薩長は接近した。

薩長盟約成立に至る経緯

慶応2(1866)年1月7日、薩摩藩黒田清隆の要請に応えて木戸は京都の薩摩藩屋敷に入った。この頃、幕府は第2次長州征討にあたり、長州に突きつける最終処分※2の内容を西郷らも交えて検討していた。会談の始めに西郷と小松が提案したのは、この最終処分を受け入れ、戦争になることを避けることだった。西郷には最終処分案を骨抜きにできる、との見込みがあったのかもしれない。しかし、木戸はすでに3家老の切腹などで処分は済んでおり、新たな処分を受け入れるつもりはない、として、会談は中断された。

再開したのは、20日に坂本龍馬が会談に参加してからだった。慶応2(1866)年1月21日、薩長盟約が成立した。

※2 1月22日に幕府から朝廷に提示された「最終処分」案は、藩主父子の隠居・永蟄居、石高の10万石削減などであった。

薩長盟約の内容

盟約は次のようなものだが、これは会談内容を木戸がメモしたものに坂本龍馬が内容を保証する裏書をつけたものであり、これを薩摩藩に伝えた形跡はない。

- ①長州と幕府の戦争が始まりそうになったら、薩摩は2千ほどの兵士を上洛させ、京都にいる兵士と合体させる。大阪にも千名ほどを割き、幕府に圧力をかける。

- ②長州に勝利の兆しが見えたら、薩摩は長州の復権を朝廷に働きかける。

- ③長州の旗色が悪くなっても、半年や1年で壊滅することはないだろうから、その間に薩摩は長州が有利となるよう尽力する。

- ④幕府が開戦せずに江戸に帰った時は、薩摩は直ちに長州の冤罪を認めてもらうよう朝廷に働きかける。

- ⑤兵を京や大阪に送り込み、朝廷にとりなし工作をしても、一会桑が妨害するなら、決戦も辞さない。

- ⑥冤罪が晴れた後には双方が連合して皇国のために粉骨砕身する。皇国のためにその威信を高めるための協力は今日から始める。

⑥を除いて、長州側の義務は記されておらず、これから始まる幕府と長州との争いに対して薩摩側が行うことを宣言しているにすぎない。{ とはいえ、薩長両藩が日本の体制改革のためにともに力を尽くすと誓ったことは画期的である。… 薩長はこの後、ぶれることなく共闘した。}(瀧井「大久保利通」、P111)

コラム イギリスの対日戦争シミュレーション

幕府が「攘夷」を宣言し、長州が下関で外国船を砲撃するなど攘夷ムードが高まった頃、イギリスでは日本と開戦した際の想定計画として2つの文書が作成されている。一つは、ミシェル陸軍少将の「日本における我々の立場に関する軍事覚書」(1864年1月16日(文久3年12月8日)提出)であり、今一つはホープ海軍少将による「インドから日本への遠征部隊輸送に関する覚書」(1864年1月29日提出)である。

ミシェルの覚書では、まず日本の情勢について、①ミカド【天皇】と大名のほとんどは敵対的と思われ、江戸政府【幕府】は揺れているが、商人は好意的、②戦争になった場合、江戸政府もしくは大名が相手になる。③日本の街は概ね木でできているので、必要時以外、砲撃は避けなければならない。

そして戦争のケースとして、3ケースを想定している。

- ①特定の大名と戦う場合、沿岸部の大名は海軍の力で処置できるが、内陸部は山岳地帯でゲリラ戦になる可能性があり、経費もかさんで難しい戦いになる。

- ②ミカド【天皇】及び一部の大名と戦う場合、台風やマラリアの時期を避け、インドから軍隊を派遣して海軍と陸軍が協調すれば大阪の攻略までは可能(兵力は歩兵12千、騎兵500、それに相応する砲兵隊など)だが、もし、京都まで攻め昇らなければならないとすると難航するだろう。

- ③幕府と戦う場合、海軍による海上封鎖と陸軍による要塞攻撃で攻略できる。兵力は大坂の場合と同様の規模になる。

次にホープの覚書では、ミシェルが必要と見なした兵員や物資をインドから日本まで輸送する艦隊の構成・日程・費用などを見積もっている。出発は北東季節風の終結後に香港まで行けるようにインドは3月に出発、5月1日には南西季節風を待って香港を出発し、6月1日前後に日本に到着するようにする。蒸気船の経費は帆船の2倍もかかるので、蒸気船1に対して帆船は3にするのがよい。武器や食料・物資などを含めた総経費は1か月につきおよそ10万ポンド、と試算している。ミシェルはこれらの費用が日本から賠償金として回収できるかどうかを心配している。

このシミュレーションによれば、戦争の規模としてアロー戦争(第2次アヘン戦争)規模の軍団を派遣する計画になっていたのである。

(参考文献: 保谷徹「幕末日本と対外戦争の危機」,P92-P121 を要約)

1.5.3項の主要参考文献

- 三谷博「維新史再考」、NHKブックス、2017年12月25日

- 一坂太郎「木戸孝允」、山川出版、1010年7月20日

- 家近良樹「西郷隆盛」、ミネルヴァ書房、2017年8月10日

- 瀧井一博「大久保利通」、新潮選書、2022年7月25日

- 井上勝生「幕末・維新」、岩波新書、2006年11月21日

- 宮地正人「幕末維新変革史(上)」,岩波現代文庫、2018年10月16日

1.5.3項の註釈

註153-1 長州藩の内乱

三谷「維新史再考」,P225-P226 一坂「木戸孝允」,P40-P45

註153-2 条約勅許

家近「西郷隆盛」,P162-P166 瀧井「大久保利通」,P100-P107 三谷「同上」,P227-P229 宮地「幕末維新変革史(上)」,P568

{ 孝明天皇自身、安政5年の時点で、幕府の求めた開国路線を即承認はしなかったものの、心底攘夷をのぞんだかどうか、どうもわからないところがあった。孝明天皇にも攘夷を決行すれば欧米諸国との間で全面戦争になり、それがこの国に住む民にとって不幸な事態を招くであろうことは十分に予測しえた。

したがって、天皇自身も開国には踏み切れなかったが、さりとて条約破棄つまり攘夷も決断できなかったといった辺りが、正直なところ真実であったろう。}(家近「同上」、P165)

{ 禁門の変により、長州藩は朝敵となり、孝明天皇と朝廷は「征長第一、攘夷はその次」という態度をとるようになる。… 一会桑はより完璧な朝幕融和体制を京阪の地に創り出すべく、将軍の京阪長期滞陣体制を図り、諸大名への内勅降下システムを中止させ、朝幕間独占媒介者としての自己の立場を制度化した。この枠組みの中において、第2次長州征伐を遂行し、それが成功すれば、さらなる反対勢力への威圧と自己の集権的(…)国家体制の形成を展望したのである。

この体制に取り込まれてしまった以上、欧米列強の軍事的圧力のもと、孝明天皇が条約を勅許せざるをえない窮地に追い詰められるのは必然であった。国内的には幕府権威の低落は、そのまま天皇の威信と朝廷権威の目をおおわんばかりの失墜を意味するものとなった。ここに、一蓮托生的衰退傾向を薩長両藩に依拠して大転換させようとする、岩倉を謀主とする王政復古派公家の結集が始まるのである。(宮地「幕末維新変革史」、P568)

註153-3 薩長盟約

三谷「同上」,P230-P235 家近「同上」,P152-P155,P180-P197 一坂「同上」,P46-P54 伊藤「伊藤博文」,P62 瀧井「同上」,P107-P111 井上「幕末・維新」,P130-P135