1.5.2 禁門の変と長州の苦難

8月18日政変で京都を追放された長州は、失地回復を狙って京都に出兵(禁門の変)するが、会津や薩摩の軍勢により久坂玄瑞など尊攘激派の多くを失って敗北する。その直後には英仏蘭米4国連合艦隊に下関を攻撃され、強さを見せつけられた。幕府は天皇の命により長州征討軍を編成するが、長州は3家老の切腹などで恭順を誓い、戦闘に及ぶことなく危機をしのいだ。

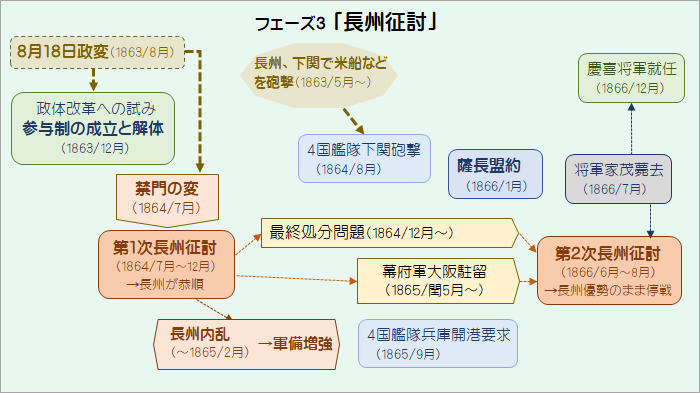

図表1.17(再掲) フェーズ3「長州征討」

(1) 長州藩の失地回復運動註152-1

8月18日政変後の文久3(1863)年秋、長州藩は自らの正当性を朝廷に訴え、京都復帰をはかるべく、再三にわたって朝廷に使者を送ったが、使者は入京すら許されなかった。そのうち、敵を武力で蹴散らして嘆願を遂げようとする、真木和泉や来島又兵衛などの「進発派」が勢力を伸ばしてきた。高杉晋作や桂小五郎(木戸孝允)らが京都に入って関係者に説得工作をするも、うまくいかず、逆に進発派は久坂玄瑞なども加わって益々勢いを増していった。

(2) 池田屋事件註152-2

元治1(1864)年6月5日深夜、京都守護職配下にあった新撰組は、中川宮朝彦親王や松平容保などへの暗殺計画があるとして、京都三条の旅籠池田屋を急襲、7人が殺され、23人が捕縛された※1。桂小五郎は、たまたま現場におらず対馬藩邸にかくまわれた後、但馬国出石に潜伏することになる。

池田屋事件は長州の「進発派」を激昂させるとともに、襲撃した狼藉者を京都から追い払う、という口実としても使われた。慎重派の高杉晋作や家老の周布政之助は進発を中止させようとしたが、高杉は君命違反で投獄され、周布も失脚して、進発派を制止することができなくなった。

※1 池田屋事件の犠牲者数は諸説ある。

(3) 禁門の変(蛤御門の変)註152-3

長州軍上京

6月下旬、長州藩は3人の家老(益田右衛門介・福原越後・国司信濃)に率いられた武士と庶民混成部隊を京都近郊の嵯峨野などに駐留させた。

朝廷・幕府の逡巡

6月27日に朝議が開かれ、議奏の三条実愛(さねなる)から長州藩主父子の上洛と、朝敵処分の解除を求める意見が出され、いったんこれを決定するが、同日夕方、一橋慶喜が参内して「大兵を背景とした嘆願は赦すべきでなく、まずは撤兵を命ずるべきである。長州を赦すなら一会桑は辞職する」と脅した。朝廷上層部は混乱し、近衛忠房は西郷隆盛を呼び出して意見聴取したが、西郷は慶喜の主張を支持すると表明した。西郷の意見がどの程度影響したかはわからないが、29日に朝廷は一橋論を採用し、長州の入京拒否、軍の退去などを決定した。

京都では公家や在京諸藩並びに民衆などは長州に同情的な人々も多かった。また、江戸では水戸天狗党の乱をめぐって、横浜鎖港を推進していた政事総裁職の松平直克が辞職に追い込まれたこともあり、慶喜は時機が熟するのを待った。

開戦決定

7月15日、朝廷は長州に国元退去を命ずることを決め、幕吏を長州軍に派遣して17日までに実行するよう促した。長州は敵を会津藩に絞って、「会津は天皇遷座の企てがある」との噂を流し、朝廷・幕府を揺さぶる一方、開戦を決定した。朝廷は動揺したが、慶喜は開戦を主張し、18日、長州勢征討の勅が下された。

戦闘

7月18日夜から翌19日未明にかけて長州勢は攻撃を開始した。京都西方の天龍寺に陣した部隊は、御所西側の蛤御門付近で会津・桑名・薩摩の軍と戦闘になり、一時は内郭の公卿門まで侵入したが撃退された。久坂らはやや遅れて南方の堺町御門を攻めたが、越前勢に遮られ鷹司邸に入って砲火を交えたが、久坂は負傷して動けなくなり自刃した。こうして長州勢は撃退された。この戦いで鷹司邸から発した火は京の街に広がり、京の南半分が焼き尽くされることになった。

なお、この戦闘に薩摩藩勢の指揮官として参加した西郷隆盛は初めての実戦体験となり、流れ弾で足をやられて落馬したが、大事には至らなかった。

蛤御門(筆者撮影) 現在でも弾痕のあとが残っている。

{ 長州の武力挑戦と敗北、とくに御所に銃弾を撃ちかけたことはその正当性を著しく傷つけた。… とはいえ、大火に焼け出された京都人は未だに長州に同情的であり、公家は無論のこと、大名の中にも攘夷論を正義として、長州の果敢な行動に共感を覚えるものが少なくなかった。}(三谷「維新史再考」,P218)

長州に同情が寄せられたのは、勝海舟が7月23日の日記に{ 「聞く、京地(=京都)にて会藩(=会津藩)、生捕りの者、残らず斬首と云ふ。…或いは私怨に出づるか」と書かざるを得なかったほど、会津藩による落ち武者狩りとその後の対応は酷い様相を呈した。 }(家近「孝明天皇と一会桑」,P100) ことと無関係ではあるまい。

(4) 4国艦隊下関砲撃事件

禁門の変に敗れた直後、長州は英仏蘭米の4国連合艦隊の攻撃を受けて敗れる。この下関砲撃事件の表向きの理由は下関海峡の自由通航の確保であったが、イギリスを始めとした4国の真の狙いは横浜鎖港の撤廃にあった。

砲撃事件に至る経緯註152-4

朝廷からの攘夷圧力に対して幕府は、文久3(1863)年5月10日を攘夷の期限と定めたが、その際、横浜など3港を鎖港する計画をたてていた。老中小笠原長行は、5月9日にイギリス代理公使ニールにその旨をつたえる書簡を送っているが、これは事実上、通商条約を骨抜きにするものであり、イギリスが許せるものではなかった。

文久3(1863)年8月18日政変により、攘夷激派は京都から排除されたが、天皇・朝廷の攘夷の意志は変わらず、幕府はそれに応えて、鎖港対象を貿易量が全体の8割を占める横浜に絞って、9月から英仏蘭米との交渉を開始した。イギリスではこの問題が対日全面戦争に発展する可能性があるとみて、戦争計画の調査・検討を行っている。(1.5.3項のコラム「イギリスの対日戦争シミュレーション」を参照)

ただ、イギリスは戦争はできるだけ避けたいと考えており、文久4(1864)年1月にオールコック公使が日本に帰任するにあたって、ラッセル外相は敵対的意図が明白に示されなければ戦闘するべきではない、と訓示している。

しかし、オールコックは帰任すると、仏蘭米を糾合して、横浜鎖港政策の撤廃に下関海峡を封鎖している長州藩を懲罰することを加えた方針をとりまとめ、元治1(1864)年6月19日には次の内容の通牒を老中に送付した。

- ・長州問題について20日以内に進展がなければ通告なしに行動を開始する

- ・横浜鎖港要求に重ねて抗議する

これを知ったラッセル外相は7月14日、計画を中止して帰国するよう命じたが、この命令がオールコックに届くころには砲撃事件は終わっていたであろう。この当時、イギリスから日本への書類送付は1.5カ月以上かかっていた。

連合艦隊の派遣にあたり、ちょうどイギリス留学から帰国した伊藤俊輔(博文)と井上聞多(馨)を通じて長州藩に警告書を渡したが、いろよい回答はなく、さらに幕府が横浜鎖港でフランスに派遣していた使節団が仮締結した条約を幕府が破棄したことに、フランスが反発したこともあって、元治1(1864)年7月27日連合艦隊は横浜を出航した。

下関砲撃註152-5

元治1(1864)年8月2日、軍艦17隻、兵員5000人の大艦隊を国東半島の北にある姫島に集結させた。8月5日早朝から連合艦隊の大砲が火をふき、その日のうちに主要な砲台を沈黙させ、翌日には兵士を上陸させて砲台の破壊、大砲の鹵獲を行った。戦闘は3日間で終了し、死傷者は双方ともに70余人であった。

8月8日、長州は家老を詐称した高杉晋作を停戦の使者として派遣した。このときの様子をサトウは次のように記録している。{ 使者は、艦上に足を踏み入れた時には悪魔のように傲然としていたのだが、だんだん態度がやわらぎ、すべての提案を何の反対もなく承認してしまった。}(サトウ「一外交官の見た明治維新(上)」,P142)

講和註152-5

8月14日、家老宍戸備前とイギリスのキューパー司令官の間で次の内容により講和が成立した。

- ①通過する船舶への薪水供給、悪天候時の上陸許可

- ②砲台を新たに築いたり、古い砲台を修復したりしないこと

- ③賠償金は後日、江戸で決定される → 賠償金300万ドルは全額幕府に請求されることになったが、最終的に幕府が半分、明治新政府が半分を支払った。

横浜鎖港の撤回註152-6

幕府は元治1(1864)年10月、老中阿部正外を上京させ、天皇に鎖港が不可能であることを奏上した。同年11月3日、鎖港交渉を断念することを各国に通知し、鎖港政策を完全に取り止めた。

(5) 第1次長州征討註152-7

長州征討体制の混乱

禁門の変で長州の敗北が確定した元治1(1864)年7月23日、朝廷は長州を「天皇へ銃を向けた古今未曽有の朝敵」として、幕府に征討を命じた。一会桑は将軍自身の出陣を主張し、8月2日、将軍家茂は長州征討のため、自ら進発すると宣言したが、江戸では水戸天狗党の乱にからむ幕閣の内紛で混乱していたことなどがあり、大名主体の体制で乗り切ろうとした。8月上旬、尾張の徳川慶勝(よしかつ)を征長総督、越前藩主松平茂昭(もちあき)を副総督に任命したが、慶勝は総督就任に逡巡し、9月下旬にいたってようやく受諾した。

10月3日に京都で初めての軍議を開き、自家の家老などのほか薩摩の西郷隆盛を参謀に選任した。将軍進発はとりやめとなり、10月4日、征長総督となった徳川慶勝に全権委任状が交付された。10月22日の軍議で11月18日を総攻撃の日と定め、11月1日、慶勝は総督府を置く広島に向けて出陣した。動員された21藩は、瀬戸内海、石州口(津和野方面)、芸州口(広島)、九州口の4カ所に配置され、兵員は総計15万人に上った。

西郷の斡旋と長州の恭順

西郷は、ここで長州を徹底的にたたいてしまうと次は薩摩がその標的にされると考え、長州に恭順・和議を進める道を選ぶが、それは長州に同情的だった総督の慶勝と共有できる方針だった。

西郷は11月上旬、長州の支藩のひとつ岩国藩主吉川経幹(つねまさ)を訪ねて、3家老の切腹を提案、経幹もこれに同意した。

長州は禁門の変と四国連合艦隊の連敗で、それらの戦争をリードしてきた「正義派」が勢いを失い、幕府に恭順して藩の存続を図ろうとする「俗論派」が藩政の主導権を握っていた。長州は福原・益田・国司の3家老を切腹させ、あわせて宍戸・竹内・佐久間・中村の4参謀も斬首した。11月18日、徳川慶勝は3家老の首実検を行い、翌19日、下記3条件が征長総督令として伝えられた。

- ① 長州藩主父子直筆の伏罪書の提出

- ② 8月18日政変で追放された三条実美ら5卿の引き渡し

- ③ 山口に新しく築かれた城の破却

上記3件のうち最も難問だったのは②の5卿の始末であった。5卿を警備している長州藩諸隊や諸藩脱藩浪士は5卿移転に猛反対していたが、西郷は、自身が「暴説・暴論家」と呼んでいたこれら人々と粘り強く交渉し、福岡藩の協力も得て大宰府に移すことで決着をつけた。

征長総督は12月27日、諸藩に解兵を布告し、第1次長州征討は戦闘をすることなく終った。

征長総督府はこれをもって幕引きとする方針だったし、長州も一件落着と考えていたが、江戸の幕閣はもっと厳しく処罰すべきだと考えており、いずれ再燃せずにはいられない火種となっていく。

1.5.2項の主要参考文献

- 三谷博「維新史再考」、NHKブックス、2017年12月25日

- 藤田覚「幕末から維新へ」、岩波新書、2015年5月20日

- 一坂太郎「木戸孝允」、山川出版、1010年7月20日

- 家近良樹「西郷隆盛」、ミネルヴァ書房、2017年8月10日

- 井上勝生「幕末・維新」、岩波新書、2006年11月21日

- 野口武彦「長州戦争_幕府瓦解への岐路」、中公新書、2013年2月28日(電子書籍 原本は2006年3月25日)

- 宮地正人「幕末維新変革史(上)」,岩波現代文庫、2018年10月16日

- アーネスト・サトウ、坂田精一「一外交官の見た明治維新(上)」、岩波文庫,1960年9月25日

1.5.2項の註釈

註152-1 長州藩の失地回復運動

三谷「維新史再考」,P213-P215 一坂「木戸孝允」,P36

註152-2 池田屋事件

三谷「同上」,P213-P215 一坂「同上」,P36-P37 藤田「幕末から維新へ」,P191 家近「西郷隆盛」,P116

{ 西郷らは池田屋事件の発生を重視し、このことをもって、今回の件は長州と会津の私戦だから、「無名の軍を動かし候場合にこれなく」と受け止めた(6月25日付け大久保宛書簡)}(家近「西郷隆盛」,P117)

註152-3 禁門の変(蛤御門の変)

三谷「同上」,P215-P218 一坂「同上」,P37-P39 家近「西郷隆盛」,P118-P120

註152-4 砲撃事件に至る経緯

保谷「幕末日本と対外戦争の危機」,P53,P78-P80,P92-P128、P166-P177、P190-P192 アーネスト・サトウ「一外交官の見た明治維新(上)」,P116-P121

{ 開戦直前(1864年8月20日(元治1年7月19日)付)ニューヨーク・タイムズ紙はこう書いている。「内海の通行権は以前にも述べたように、実際的見地から、戦争の原因にするだけの価値はない。貿易に対する制限は幾分あるにしても、開戦の理由と主張できるほどにはっきりしていない。… 理由はおそらく次の2つの事実に求められよう。つまり、日本政府がこの神奈川港*を閉鎖すると公言し、執拗な努力をくり返していること。および最初からと言ってもよかろうが、条約関係が極めて不満足な状態にあることである。…」}(保谷「同上」,P174)

*神奈川港=横浜港

註152-5 下関砲撃、講和

井上(勝)「幕末・維新」,P124-P125 保谷「同上」,P191-P198 藤田「同上」,P191-P192 アーネスト・サトウ「一外交官の見た明治維新(上)」,P124-P163

{ 日本人は作業隊に対して、きわめて親切だった。自分たちの手で大砲を運び下ろして、引き渡してくれた。自分たちをひじょうな苦境におとしいれたこの玩具を、喜んでお払い箱にしようとする日本人たちの気持ちも、容易にうなづけた。}(アーネスト・サトウ「同上」、P144)

{ 一般の人々はみな、外国人の追放の命令を下したのは大君*であると確信していた。… 私は、長州へ行って砲台を破壊するように大君から頼まれたのではないか、と聞かれた。私は「いや大君は海峡を開くことは自分にはできないと言った」と答えた。それから私は、… 大君は大名と外国人との間に板挟みになって、両方に矛盾した言質を与えなければならなかったのだと言って聞かせた。すると、人々は異口同音に「ホンマダ」(真実だ)とさけんだ。}(アーネスト・サトウ「同上」、P157)

*大君(タイクーン)は、将軍をさす。

註152-6 横浜鎖港の撤回

保谷「同上」,P207-P210

{ 【イギリス議会での総括】 一度は全面戦争かと懸念された日本問題は1865年2月7日、両院議会冒頭の演説で次のように総括された。… 主君に背いた日本の大名が英国らと結んだ条約の諸権利を侵し、日本政府がその不法を制止できなかったために、英仏蘭米の外交代表と海軍司令官らは、条約によって獲得した権利を擁護するために、協同作戦を遂行した。作戦行動は完璧に成功し、この結果、外国貿易の安全が確保され、わが国と友好関係にある日本政府の権力が強化された。… 英国の戦争行為は、友好国の政府支援というかたちで見事に正当化された。}(保谷「同上」,P220-P222)

註152-7 第1次長州征討

三谷「同上」,P218-P222 家近「同上」,P129-P139 一坂「同上」,P40 藤田「同上」,P192-P193 野口「長州戦争」,P79-P92 宮地正人「幕末維新変革史(上)」,P532-P538

{ 幕府は、元治1(1864)年8月4日、長州征討令を下して、まず福井藩主松平茂昭(もちあき)に副総督を命じ、翌5日、紀州藩主徳川茂承(もちつぐ)を征長総督に任命した。総督の指名が副総督よりも遅れたのは、人選に悩んだからである。

… わずか2日後の8月7日、徳川茂承は突然征長総督から更迭され、代わって前尾張藩主徳川慶勝が任命される。… 理由は不明であるが、早くも幕閣内部に不一致が生じていたことを窺わせる。… 京都にいた慶喜と江戸の幕閣との間の勢力争いが反映していたのは間違いない。そんな背景があったから、指名された慶勝も逡巡し、病気を口実にしてなかなか就任を承諾しなかった。}(野口「同上」,P65-P66<要約>)