1.5 長州征討

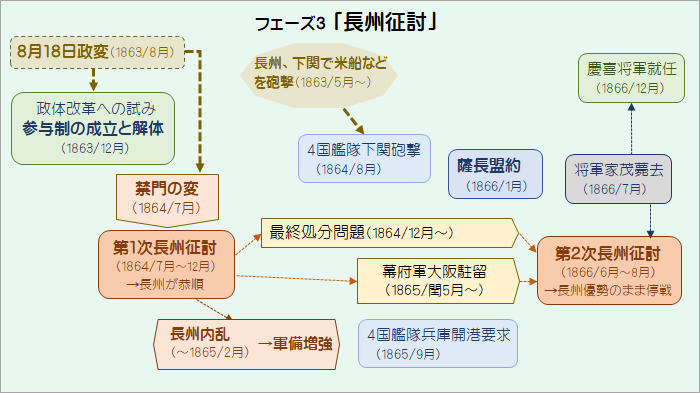

この節は下図の「フェーズ3 長州征討」を対象とする。8月18日政変で朝敵とされた長州は、尊王攘夷の名のもとに反幕府運動を繰り広げた。一方、幕政への参画を目指していた薩摩は参与制に期待したが、慶喜は薩摩を排除、薩長両者は盟約を結んで討幕運動に舵を切った。

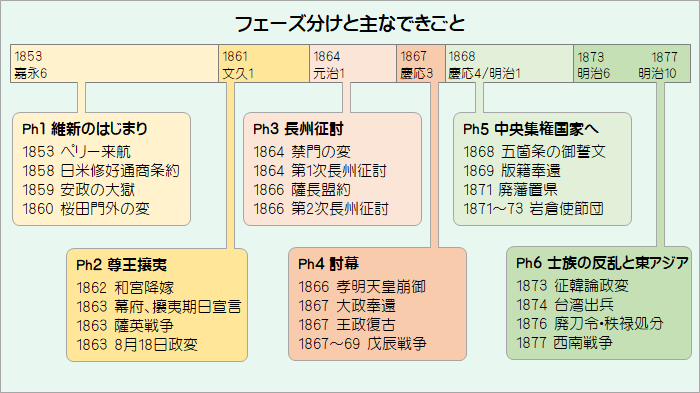

図表1.1(再掲) 明治維新、6つのフェーズ

注)陰暦を使用していた1872年以前は陰暦の日付をもとに年号だけを西暦で表示している。

1.5.1 参与制の成立と解体

8月18日政変後、政局の焦点は尊攘激派によって混乱していた政治秩序の回復であった。朝廷は島津久光の建言にもとづき、有力大名で構成する「朝議参与」を設置し、新たな政治体制の構築を目指したが、外様大名が政治に参画することを嫌った幕閣により、朝議参与制は解体されることになった。こうして中央政治から締め出された外様大名、特に薩摩藩は幕府との対決姿勢を強めていくことになる。

図表1.17 フェーズ3「長州征討」

(1) 島津久光の建言註151-1

島津久光は朝廷の求めに応じて、文久3(1863)年9月12日、薩摩を発ち10月3日京都に入った。久光は、「天皇のもとで幕府と諸藩が天下の公議※1にもとづいて政治を執り行う」ことを建言した。

この建言に対して天皇と朝廷は同意したが、江戸の幕閣は幕威回復を至上課題としており、雄藩特に外様大名が政権に参加することには否定的だった。一橋慶喜は11月26日に入京し、将軍の大阪滞在と諸大名の政権参加も容認する態度を示した。

※1 公議; 公議には多数による協議=衆議と公明正大な国論という二つの含意があったが、この両者は常に両立していたわけではなかった。衆議が必ず正論に帰結するとの保証はない。

公議や公論の背景には、これまで通常の政治プロセスにあずかれなかったしもじもの者たちにも政治参加の機会を与えるべきこと、そして為政者はできるだけ幅広い政治的意見を集約した上で統治を行うべき、という主張が通底していた。…

伝統的に日本社会ではトップによる専制的な上意下達は忌避され、臣僚たちへの諮問とその協議・談合を通じての意思決定が尊ばれてきた。幕末の公議公論の隆盛は、そのような旧来の慣行をさらにいっそう拡充させようとするものだった。(瀧井「大久保利通」,P62-P63)

(2) 朝議参与制発足註151-2

文久3(1863)年12月23日、孝明天皇は、長州寄りだった鷹司輔煕(すけひろ)に代えて、親幕府の二条斉敬(なりゆき)を関白に任命し、中川宮朝彦親王と山階宮晃親王を国事掛に加えた。そして、12月30日、一橋慶喜、松平春嶽、松平容保、伊達宗城、山内容堂に「朝議参与」を命じ、翌文久4(1864)年1月13日に島津久光に官位を与えた上でこれに加えた。

公式の朝議は、皇族、三公(左・右・内大臣)・議奏・武家伝奏からなる国事掛が担う一方、朝議参与に対しても審議事項を書面で渡し、参与たちが議論・議決した上で答申し、国事掛はこれを受けて正式決定を行う、という仕組ができた。これにより、3月までに8回、武家が加わった朝議が開かれた。

しかし、下記(3)の将軍上洛に際して、参与の各大名と幕閣の間に争いが起こることを予想した一橋慶喜は、1月9日、次のような調停案を参与大名に提示し賛同を得た。

- ①朝議により長州征討を決定し、総督に紀州藩主、副総督に松平容保を任命する

- ②一橋は、将軍後見を辞して禁裏守衛総督となり、京都守護職に任ずる春嶽とともに京都を固める

- ③島津久光と山内容堂に幕府の役職を与え、慶喜・春嶽の相談役に任ずる

(3) 家茂上洛註151-3

久光らの要請、ならびに横浜鎖港を天皇に奏上するため、文久4(1864)年1月、将軍家茂は上洛し、21日に参内した。その際、天皇から下された勅書には、無謀な攘夷は好まないので策略を奏上せよ、策略の議にあたっては、容保・春嶽・宗城・容堂・久光と協力せよ、というものであった。さらに、2月14日に将軍が参内したおり、朝彦親王から5人の参与を「幕議相談役」に任命するよう要請され、これを承諾した。幕閣は、徳川一門が幕府御用部屋に出入りするのはまだしも、久光や容堂のような外様大名が入ることはどうしても許せなかった。幕閣や会津藩は、薩摩が反対している横浜鎖港※2を認めてもらうべく朝廷上層部に説得工作をはじめた。

※2 横浜鎖港問題; 文久3(1863)年に将軍家茂が上洛した際、"攘夷"を約束させられたが、通商条約を廃棄することは不可能なので、代わりに開港地のなかで貿易量が全体の80%を占める横浜を閉じることを約束し、同年12月には交渉のためヨーロッパに使節を派遣したが、それにより横浜鎖港が実現する見通しはなかったし、実際、失敗している。ただ、幕府にはもう一つの理由があった。それは、貿易急増に伴う物価高騰や経費の抑制と幕府自らが貿易に関与することによって利益を吸い上げようとしたことである。逆に薩摩はすでに横浜に持っていた利権の確保と拡大のために、鎖港に反対したのである。(参考文献: 藤田「幕末から維新へ」,P150-P152,P163-P167)

(4) 参与制解体へ註151-4

慶喜は、はじめは幕閣と参与の調整をはかっていたが、1月21日に家茂に下された勅書は久光が作ったものだと知ったとき、態度をガラッと変えた。天皇を久光に奪われることを危惧した慶喜は幕閣とともに、横浜鎖港反対をネタにして参与会議を解体に追い込んでいった。

2月15日の簾前(れんぜん)会議で天皇は横浜鎖港を支持したが、久光と宗城は「無謀な戦争のきっかけになる」と反対し、天皇の期待は薩摩から会津に移った。慶喜も初めは反対だったが、賛成にまわり、酒席の場で、久光、宗城、春嶽に対して「天下の大愚物、大奸物」とののしって参与会議の分裂を決定的にした。

宮中でも参与への風当たりが強くなり、3月14日までに全員が辞表を出し、朝議参与制はわずか2カ月そこそこで解体となった。

(5) 参与制が継続していたら…

三谷氏はこう述べている。「もしこのとき、幕府が「名賢候」たちを取り込み、徳川を中心とする公議政体を実現していたならば、徳川の天下は安泰だったはずだ」(三谷「維新史再考」,P205)

また、岡義武氏は「もしも幕府がこの政変【8月18日政変】を機会に朝廷を開国方針に転換させようとすれば、それは困難ではなかっただろう。幕府が横浜鎖港にこだわったのは、朝廷の歓心を買うこと、及び方針の一貫性を重視したためだった」(岡「明治政治史(上)」,P80) という。幕府が横浜鎖港にこだわらずに朝廷を開国論に転換させることに成功したら、薩長などの反幕勢力との関係を含めてその後の展開は大きく変わっただろう。

確かに、この頃が維新の転換点の一つになった可能性はある。ただ、私自身は幕府と薩長の歴史的条件(関ヶ原の戦いなど)や経済的利害関係、開国による近代経済への移行と封建制の疲弊などから、幕府が滅亡するのは時間の問題だったのではないか、と考える。

(6) 公武合体体制の成立註151-5

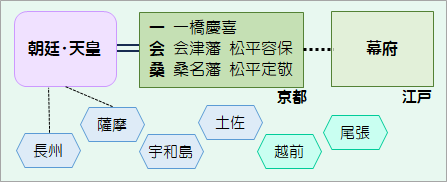

元治1(1864)年3月25日、一橋慶喜は将軍後見職を辞し、朝廷と幕府両属のような役職として新設された「禁裏守衛総督兼摂海防禦指揮」に任命され、京阪地方の警備を統括することになった。4月11日には京都守護職で会津藩主松平容保(かたもり)の実弟で桑名藩主の松平定敬(さだあき)が京都所司代に任じられ、ここに一会桑(いちかいそう)体制が成立した。

同年4月20日、天皇は将軍家茂に、「国家の大政大義」については、朝廷に伺いを立てるようにとの条件つきで、政務委任の勅諚を授け、今後は政令が1カ所から出るようにしたい、との意向を示した。

政治の中心は朝廷側が中川宮朝彦親王と関白二条斉敬(なりゆき)、幕府は一橋慶喜/松平容保/松平定敬の一会桑政権が担うことになった。これは朝廷と幕府による「公武合体」体制であるが、“武”側に薩摩や長州などの有力大名は加わらず、幕府の中も一会桑と江戸の幕閣の間で不協和音が流れる不安定な体制であった。

慶喜は、実行の見込みのないことを十分に知りつつ、横浜鎖港を請け、そうすることで攘夷を言い続ける孝明天皇に接近したのである。

図表1.18 一会桑体制

(7) 水戸天狗党の乱註151-6

この頃、尊攘激派浪士による蜂起が続発した。文久3(1868)年8月天誅組の乱、10月の但馬生野の変などである。また北関東では渋沢栄一が近在の百姓を糾合して高崎城を襲撃する計画を立てたが未遂に終わっている。渋沢によれば、現存体制を破壊する先駆けとして挙兵し、歴史に名を残すことが目的だったという。

こうした蜂起のうちで最大のものが、元治1(1864)年3月に筑波山で決起した水戸天狗党の乱である。幕府に攘夷戦争(横浜鎖港の実行)を強いることを目的に3月27日、筑波山で挙兵、百姓などを巻き込んで4月には400人に膨れ上がった。幕府は5月に水戸藩に横浜鎖港の実行と反乱の鎮圧を命じたが、攘夷論に強い共感を抱いていた幕府の政事総裁松平直克(なおかつ)は、筑波勢の討伐に反対し、一方で一橋慶喜は横浜鎖港の実行に強く反対して、江戸では政治空白が1カ月近く続いた。

6月に直克は罷免され、7月には追討軍が編成された。8月になると反乱軍は百姓を吸収して3000人にまで膨れ上がったが、9月末、追討軍の前に半数が投降、残りは脱出して攘夷を訴えようと京都を目指した。中山道の裏街道を途中の各藩の藩兵と戦いながら、信濃から伊那、美濃を通り、越前、若狭を経て京を目指したが、12月18日、敦賀の手前で加賀藩兵に全員が降伏した。

降伏した天狗勢は823人、うち水戸藩士は僅か35人、残りの大半は百姓で他に浪人、神官などもいた。352人が斬罪、130人が流刑とされた。

水戸藩では以後も、保守派と尊攘派の争いが続き、明治新政府にはただの一人も有力政治家を送り出すことはできなかった。

1.5.1項の主要参考文献

- 三谷博「維新史再考」、NHKブックス、2017年12月25日

- 井上勝生「幕末・維新」、岩波新書、2006年11月21日

- 藤田覚「幕末から維新へ」、岩波新書、2015年5月20日

- 瀧井一博「大久保利通」、新潮選書、2022年7月25日

- 勝田政治「大政事家 大久保利通」、角川ソフィア文庫、2005年3月25日(原本は2003年)

- 宮地正人「幕末維新変革史(上)」,岩波現代文庫、2018年10月16日

- 井上勲「王政復古」、中公新書、2013年3月30日(電子書籍 原本は2010年6月30日)

1.5.1項の註釈

註151-1 島津久光の建言

三谷「維新史再考」,P198-P200 瀧井「大久保利通」,P61 勝田「大久保利通」,P41-P44

久光の建言内容については、三谷、瀧井、勝田の各氏はそれぞれ次のように述べている。

{ 島津久光は将軍と幕府首脳および旧一橋党の「名賢候」の協議によって、日本の政権を「小身の閣老」から「大身の諸侯」に移し、朝廷の主導権も藤原5摂家から皇族へ切り替えようと構想していた。}(三谷「同上」,P199)

{ 朝廷の御根軸が据わることが一大急務… 「根軸」とは… 諸藩を京に集め、彼らの衆議を経たうえで確立された「天下の公議」だとされる。… 未曽有の国難に直面した今、真に実力ある雄藩の政治参加を認めて、その連合の上に盤石な国家体制を築くべしとの考えである。}(瀧井「同上」,P61-P63)

{ 久光は意見書で「列藩」の「天下の公議」による「永世不朽の御基本」を樹立すべきであると説く。… 公武合体問題について、… (王政復古論もあるが、)幕府委任論が至当であるとする。そして…外国勢力に対抗するためにも内政の「紛乱」は避けなければならず、国内一致体制の樹立を、攘夷問題よりも優先させなければならないと説く。…久光のいう「公武合体」とは、天皇(朝廷)のもと幕府と諸藩が一体化することであり、諸藩にも国政参加の道を開くことである。}(勝田「同上」、P42-P43)

註151-2 朝議参与制発足

三谷「同上」,P200-P202 藤田「同上」,P189 井上(勝)「幕末・維新」,P122

註151-3 家茂上洛

三谷「同上」,P201-P202 藤田「同上」,P189-P190 井上(勝)「同上」,P122 瀧井「同上」,P64-P65 勝田「同上」,P44-P45

註151-4 参与制解体へ

三谷「同上」,P203-P204 藤田「同上」,P190 井上(勝)「同上」,P122-P123 瀧井「同上」,P65-P66 勝田「同上」,P45-P47

{ 大久保【利通】は4月2日、薩摩藩江戸留守居役に次のように報じている。久光の御趣意が十分に行われることなく、衰運となったことは、千載までの遺憾であり、長大息のほかない。参預会議解体の原因は、慶喜が途中から態度を豹変させ、久光はもとより、他の名賢候を疑惑したことにほかならない。… 内外切迫の現状においては、名賢候と共にせずして何をもって天下の制御ができるというのか。}(勝田「同上」、P47)

註151-5 公武合体体制成立

三谷「同上」,P206-P207 井上(勝)「同上」,P129 宮地「幕末維新変革史(上)」,P467-P469 井上(勲)「王政復古」,P53-P54

註151-6 水戸天狗党の乱

三谷「同上」,P207-P212