1.4.3 8月18日政変

尊攘激派は朝廷の主導権を握り、幕府に勅使を送って攘夷の即実行と将軍上洛を命じた。将軍は上洛して攘夷を宣言し、長州など一部大名は外国船を攻撃したが、大半の諸大名は様子見を決め込んだ。そこで攘夷過激派は天皇自身が攘夷に乗り出す「攘夷親征」を実行しようとしたが、薩摩と会津が起こした8月18日の政変により、朝廷内から尊攘激派は追放された。

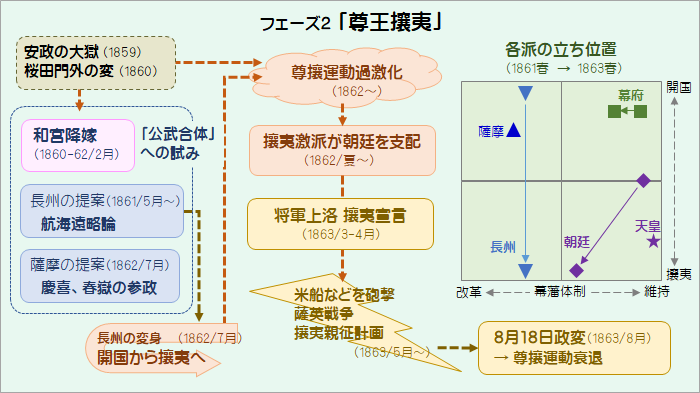

図表1.15(再掲) フェーズ2「尊王攘夷」

(1) 将軍上洛と「攘夷」宣言註143-1

将軍家茂は文久3(1863)年3月4日に上洛し、朝廷に幕府への大政委任について確認したところ、攘夷の件は委任するが、国事については諸藩に直接沙汰することもある、という勅書を渡された。これ以降、朝廷、幕府それぞれから命令が発せられる「政令二途」の頻度が急増することになる。

長州を始めとする尊攘激派は、天皇を禁裏から引き出し、将軍を先頭に立てて攘夷戦争の火蓋を切ろうとした。3月には天皇が将軍家茂と在京の諸大名をしたがえて賀茂社へ、4月には石清水八幡宮へ行幸して攘夷を祈願した。4月20日、家茂は攘夷の期日を5月10日と布告した。ただし、この布告は「襲来候節は掃攘致し」つまり「外国が攻めてきた場合」という留保つきで、日本側から先制攻撃をすることは認めていない。

(2) 生麦事件賠償金支払い問題註143-2

この頃、江戸では生麦事件(1.4.1項(6)参照)の賠償金支払いをめぐってイギリスと開戦の危機が迫っていた。イギリスは、犯人の逮捕・処刑と賠償を幕府・薩摩双方に求め、軍艦7隻を横浜に呼び寄せて圧力をかけており、横浜や江戸の町はパニック状態になった。京都・大阪でも、イギリスは畿内にも来襲する、との観測も出て、それが前述の賀茂社や石清水八幡宮への攘夷祈願につながったのである。

幕府は攘夷を宣言する一方で、賠償金を支払えばその宣言の信ぴょう性が非難されることは明白だったので、躊躇していた。関白も戦争回避のために賠償金を支払って構わないという意向だったが、攘夷論の熱狂はそのようなことを認めるような状態ではなかった。5月9日、江戸の老中格小笠原長行が独断で償金を支払うことにより、この危機を逃れた。

生麦事件の償金支払いを知った孝明天皇は「震怒」し、「たとえ皇国、一端、黒土になりそうろうとも、開港交易は決して好まず」、と日本の一部が黒土(焼野原)になっても開港は拒め、との自筆の勅書を幕府に発した。しかし、{ 条約破棄を決めたのであれば、突然、商船を奇襲するのではなく、外交交渉で通告し、現実的交渉に入るのが国際社会の簡明な道理である。幕府外交の方が道理にかなっていたのである。}(井上「幕末・維新」,P128)

小笠原たちは、国際情勢の現実を無視して鎖国攘夷を主張する朝廷を説得し、開国を認めさせるため、京都を武力制圧しようとした。幕府の軍艦と英国船に1000人余の兵士をのせて5月30日に大阪に着いたが、途中で家茂の指示により差し止められ、断念した。このとき、朝廷は一時パニック状態に陥った。

幕府は小笠原の処罰などを名目に将軍の江戸帰還を要請し、6月3日、朝廷はこれを許可した。三谷氏は、許可した理由は(小笠原が)支払った償金により畿内でのイギリスとの決戦の可能性がなくなったことであろう、と述べている。

(3) 混乱する攘夷註143-3

幕府が攘夷実行の日と定めた5月10日、長州藩は関門海峡を通りかかったアメリカの商船を砲撃した※1。ついで23日にはフランス船、26日にはオランダ船を砲撃した。これに対して、アメリカは6月1日、フランスは同5日に軍艦を送って、長州の砲台を破壊し、村を焼いた。こうした状況に対して、長州藩は高杉晋作に命じて武士と民衆混在の「奇兵隊」を結成させた。身分を問わず力量を重んじ、西洋流の武器も導入した新しい軍隊であった。

長州以外では6月14日、大阪湾の警護にあたっていた鳥取藩がイギリス船を砲撃した(着弾せず)だけだった。

攘夷が進まない事態を打開するため、朝廷は6月18日に無二念打払い令――異国船はただちに撃退せよ――を出したので、幕府の「襲来したら打払へ」とは異なる2つの命令が出た状態(政令2途)になった。しかも、朝廷は、7月になると紀伊と播磨に監察官を派遣し、攘夷実行を督促した。そのため、7月20日に徳島藩が淡路島近海で幕府の船を誤って砲撃(着弾せず)、8月7日に明石藩が長州藩の船を淡路島から砲撃して破損させるという「事故」も起きた。

※1アメリカ商船砲撃; この砲撃は下記のように無茶苦茶で野蛮なやり方だった。 5月10日当日、横浜から上海へ向かっていたアメリカ小型蒸気商船(200トン)は、強風を避けて下関の手前に停泊した。長州藩下関総奉行毛利能登の問い合わせによって同船が日本人水先案内人を乗せ、幕府の用状も持っていることが判明したので、総奉行は激派に対して商船砲撃を制止した。しかし久坂玄瑞ら激派はこれを無視する。久坂の作戦によって、皆殺しにするか捕獲するために、荒天、暗夜にまぎれて大型帆船庚申丸で忍びより、大砲を不意打ちに連射した。商船は大破して豊後水道へ走り、蒸気での航行によって辛くも逃走した。(出典: 井上「幕末・維新」,P126)

(4) 薩英戦争註143-4

生麦事件(文久2(1862)年8月)は大名行列に対して無礼な行為を行ったイギリス人が薩摩藩の武士に殺害された事件だが、日本の法を適用するかどうかの問題は文化の大きく異なる国の間で起こりがちな問題であろう。イギリス国内でも様々な意見があり、事前に警告があったにもかかわらず大名行列に近づいていったイギリス人に問題あり、とする新聞もあった。駐日代理公使ニールも慎重な対応を考えていた。にもかかわらず本国から、強硬な指示があったのは、この事件と前後して、御殿山の英国公使館の焼打ちがあったこと(文久1(1861)年5月)や、幕府が攘夷を宣言(文久3(1863)年4月)して条約破棄の構えを見せていたことが大きく影響しているものと思われる。

イギリスは幕府に賠償金10万ポンド、薩摩に賠償金25千ポンドと犯人の引き渡しを要求した。幕府からは上述のように賠償金を得たが、薩摩に対しては軍艦7隻を鹿児島湾に派遣して交渉に臨んだ。文久3(1863)年6月27日、イギリス艦隊は鹿児島湾口に到着し、薩摩藩伊地知正治と交渉を行ったが不調に終わり、7月2日戦闘が始まった。イギリス艦隊は砲台や市街地を砲撃したが、艦長1人を含む13人が戦死、薩摩側は砲台が破壊され市街地の一部が焼け野原になったが、死者は数人であった。

戦闘は7月4日に終わり、イギリス艦隊はそのまま戻っていった。同年10月に両者の間で講和が成立し、薩摩は幕府から借用した金(返済はしなかった)で賠償金を支払ったが、犯人については「探し出して死刑にする」と約束しただけだった。

薩摩はこれ以降、イギリスとの関係を深め、軍需品などを購入することになる。

{ 薩英戦争の砲撃戦についてイギリス本国では、市街砲撃が非人道的であると議会で追求され、外交部や外務省の責任も問われた。}(井上「開国と幕末変革」,P293)

(5) 8月18日の政変註143-5

攘夷親征

長州は関門海峡で攘夷を実行したにもかかわらず、諸大名に同調する動きが見られないことに焦っていた。そこへ、登場したのが九州久留米の神官、真木和泉である。真木は天皇が軍を指揮して攘夷を行う「攘夷親征」の策を建言した。諸大名を結集して攘夷を実行するためにも、王政復古を実現するためにも「攘夷親征」は魅力的な施策であり、7月に入ったころから朝廷に対してその実行を説得し始めた。長州の提案を受けて、朝廷は在京諸大名の意向を聴取したが、彼らは幕府の統治権に挑戦するような親征には反対であった。

しかし、朝廷内の尊攘激派は長州の後押しのもと強引に親征を決定し、8月13日、大和の神武天皇陵と春日大社に攘夷祈願のために行幸する詔勅を下した。

8月18日の政変

薩摩藩の在京藩士は尊攘激派を追放する計画を作り、会津藩を誘って計画を具体化させた。天皇の義兄で尊攘激派と対抗して来た中川宮朝彦親王と連絡をとり、8月13日にはクーデターの計画ができあがり、天皇の同意も得た。

8月17日深夜、中川宮朝彦親王の参内を皮切りにクーデターは始った。会津兵1500人と薩摩兵150人で御所の門は固められ、召命を受けた者以外は参内を禁止されるなかで、大和行幸の中止、三条実美以下激派公家の参内禁止、国事参政・国事寄人制の廃止、長州藩の退去などが決められた。三条実美ら激派公家7人と長州藩士らは、長州めざして落ち延びていった。

この前後に、尊攘激派の「草莽の志士」たちは、各地で蜂起したがいずれも鎮圧された。8月17日に天誅組の吉村寅太郎らが大和五条の幕府代官所を襲撃、10月に福岡藩足軽出身の平野国臣らが但馬生野の幕府代官所を襲撃した。

8月26日、孝明天皇は、8月18日より前の勅書は真偽がはっきりしないものがあるが、それ以降は真勅であるという勅書を出した。

{ 天皇と朝廷は、… 尊攘派勢力の期待と興望を担って強力な発言権と権威を身につけた。しかし、この政変により攘夷派を切り捨てたことは、天皇・朝廷の力を大きくそぐことにつながっていく。}(藤田「幕末から維新へ」,P187)

{ この8月18日政変を境目に安政5(1858)年以来の状況の流動化は停止した。ようやく秩序再建が可能な条件が生まれ、「公議」派の大大名を中心に新たな政治体制の模索が始まる。」(三谷博「維新史再考」,P193)

1.4.3項の主要参考文献

- 三谷博「維新史再考」、NHKブックス、2017年12月25日

- 井上勝生「幕末・維新」、岩波新書、2006年11月21日

- 井上勝生「開国と幕末変革」、講談社学術文庫、2009年12月10日(原本は2002年)

- 藤田覚「幕末から維新へ」、岩波新書、2015年5月20日

- 家近良樹「孝明天皇と「一会桑」」、文春新書、2002年1月20日

- 町田明広「攘夷の幕末史」、講談社学術文庫、2022年4月12日

- 宮地正人「幕末維新変革史(上)」,岩波現代文庫、2018年10月16日

1.4.3項の註釈

註143-1 将軍上洛と「攘夷」宣言

藤田「同上」,P182-P183 三谷「同上」,P186-P187 井上「幕末・維新」,P90 町田「攘夷の幕末史」,P138-P139

註143-2 生麦事件賠償金支払い問題

藤田「同上」,P183-P184 三谷「同上」,P186-P188 井上「幕末・維新」,P113-P116

{ 【賠償金支払い問題で】幕府が2極化、つまり「京都の幕閣」と「江戸の幕閣」に分裂する。京都では、将軍以下諸役人が否応なしに孝明天皇の攘夷意志を尊重することになった。…

ところが、江戸の老中や諸役人は、京都と遠く離れて直接的なプレッシャーを受けない上に、日常的に欧米人と接触して、その文明の力量を熟知しているから、とうてい通商条約の破棄などできないと考えていた。

だから、君(天皇)の命令よりも、…「社稷」つまり国家のほうがより大事だとする立場から、京都の命令を拒否した。}(家近「孝明天皇と一会桑」,P77-P78)

{ 外国奉行は、要求に応じられない「真の問題」は、攘夷派大名の反対があるからだと説明する。英仏の外交部は攘夷派大名を倒すために軍事援助の用意があると申し出た。外国奉行は即座に「幕府は自分の手で彼らを屈服させたいし、屈服させるつもりである」と拒否する。… 攘夷実行期日の前日(5月9日)、幕府は朝廷の制止を無視して賠償金全額を一度に支払い、そして、横浜鎖港の外交交渉に入ることを宣告した。}(井上「幕末・維新」,P114)

註143-3 混乱する攘夷

三谷「同上」,P188 井上「開国と幕末変革」,P281-P282 町田明広「攘夷の幕末史」,P139-P150 家近良樹「孝明天皇と一会桑」,P90

註143-4 薩英戦争

井上「開国と幕末変革」、P291-P293 宮地「幕末変革史(上)」,P470-P482 三谷「同上」,P188-P189 藤田「同上」,P185 アーネスト・サトウ「一外交官の見た明治維新(上)」,P104-P114

{ 1863年10月29日【文久3年9月17日】付の「ロンドン アンド チャイナ テレグラフ」は、「リチャードソンはなぜ殺されたか」と題して次のように評している。 「(薩英戦争の原因は)わがイギリス人の一団の人々の傲慢さと国民的習慣を無視したことにあったことを遺憾とせざるをえない。…」}(宮地「同上」、P171-P172)

{ 我々が去る時、日本の大砲はまだ我々めがけて発砲をつづけていた。… 我が方が数カ所の砲台を破壊し、また鹿児島の町を廃墟と化せしめたにもかかわらず、薩摩側では自分の力でイギリス艦隊を退却のやむなきに至らしめたと主張するのも無理ではなかろう。もし、わが方が砲撃を続行して敵の大砲を完全に沈黙させた上で上陸するか、または数日間、町の沖合に碇泊を続けたならば、当方の要求が通ったのではないかという意見も多かった。}(アーネスト・サトウ「同上」,P111)

{ 自由貿易主義者として知られたコブデン(1804-65)は、11月4日、…この行為への非難を表明した。以下、1863年11月10日【文久3年9月29日】付タイムズ紙

「…事前の予告もなしに10万人もの都市に突然砲火を浴びせる破壊が何を意味するか、ちょっとの間に考えてみて欲しいと思います。… この巨大な商業都市が、そのすべてのものとともに、48時間以内に灰の山になってしまうことを頭に描いてごらんなさい。その住民たちの運命に思いをいたしてごらんなさい。そして、この恐ろしい破壊をもたらすことが、どんなに大きな罪を犯したことになるのか、あなた自身に問うてみることです」…

米国でも「なんの警告も合図もしないまま、男女、子供合わせて18万人の人が住み、紙と木でできた建物が集まっている町を、故意に攻撃し火をつけた」(1863年11月24日ニューヨーク・タイムズ紙) と、英国に対する非難が出されていた。}(保谷徹「幕末日本と対外戦争の危機」P125-P127) なお、薩英戦争の市街地攻撃による民間人死傷者数は不明である。

註143-5 8月18日の政変

三谷「同上」,P189-P193 藤田「同上」,P186-P187 井上「幕末・維新」,P119-P121