1.4.2 尊攘運動の急進化

明治維新というと真っ先に尊王攘夷という言葉が頭に浮かぶかも知れないが、尊王攘夷(尊攘)運動が、朝廷を抱き込んで組織化され活発に行われたのは、文久2(1862)年あたりから文久3(1863)年の秋口までの1~1.5年ほどの期間に過ぎない。

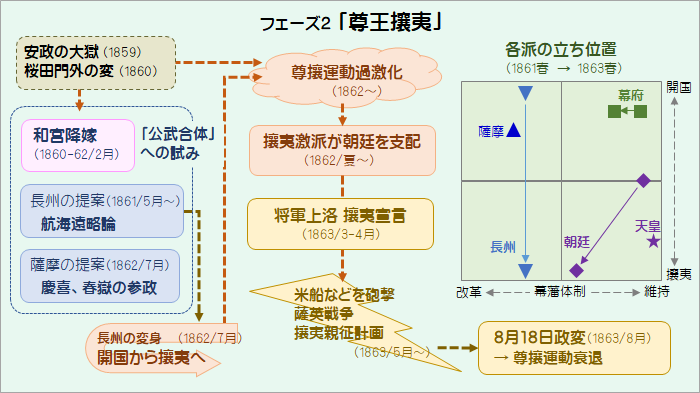

図表1.15(再掲) フェーズ2「尊王攘夷」

(1) 尊王攘夷運動註142-1

尊王攘夷運動(尊攘運動)とは、{ 天皇を尊び外夷を斥けることを掲げて、幕府政治を批判した江戸末期の政治運動}(コトバンク〔世界大百科事件〕) であり、その思想は本居宣長などの国学やその影響を受けた後期水戸学※1に依拠するもので、復古主義・国粋主義の性格を持っていた。

※1 国学・後期水戸学;{ 国学とは、元禄期に始まった和歌や古典を研究する和学から発展し、「古事記」「日本書紀」の研究を通じて18世紀前半に成立した、精神世界を日本の古典や古代史のなかに見出す学問で、…

万世一系の天皇の存在自体を日本の優越性の根拠としており、… 皇国思潮の促進を後押しした。…平田篤胤によって国学は復古主義的・国粋主義の立場を強め、「草莽の国学」として尊王攘夷運動に結びついた。

後期水戸学はこうした江戸時代の諸思想を整理統合したところに特色があり、朱子学をベースに身分秩序を重んじて礼節を尊ぶ精神を引き継いだ。…特に国防論を重視し、鎖国論を堅持して攘夷を声高に主張、加えて平田国学を受け入れて、東アジア的華夷思想の中心に天皇を据え、尊王論の勃興を促した。}(町田「攘夷の幕末史」,P56-P58<要約>)

(2) 尊攘運動の過激化註142-2

明治維新において尊攘運動があらわれるのは、日米修好通商条約が無勅許で調印された安政5(1858)年頃からで、文久2(1862)年から活発化する。

文久2(1862)年1月、老中安藤信正は水戸藩浪士ら6人に江戸城坂下門外で襲われ、負傷した。和宮降嫁は、幕府強化のために朝廷の権威を利用したと非難されたのである。その少し後、土佐藩では公武合体派の吉田東洋が破約攘夷を唱える武市瑞山(たけちずいざん)らによって暗殺された。

島津久光の上京(文久2年4月)が伝わると、九州や西日本各地の草莽(在野の志士)や長州藩の久坂玄瑞(げんずい)なども上京して活発な政治活動を始める。文久2(1862)年12月には高杉晋作や伊藤俊輔(博文)が江戸御殿山のイギリス公使館を焼き討ちする事件を起こした。これは、同年8月に薩摩藩が起こした生麦事件に触発されて起こしたものである。京都では、同年夏頃から「天誅(てんちゅう)」という名のもとで暗殺や脅迫がしきりに起こるようになった。

(3) 長州藩の戦略転換註142-3

久坂玄瑞はかねてから長井雅楽(うた)の航海遠略策(1.4.1項(3)参照)に反対していたが、文久2(1862)年4月に上洛し、朝廷に働きかけてこれを批判する言葉を引き出した※2。藩主毛利敬親は江戸にいたが、島津久光が江戸に到着すると入れ替わりに江戸を出て京都に向かった。京都に着いた敬親は藩論を開国論から破約攘夷論(条約を破棄して攘夷を行う)へ180度転換した。

この頃、土佐でも武市瑞山率いる土佐勤王党が勢力を伸ばしていた。(翌年夏には衰退)

長州藩という強力な核があらわれたことにより、尊王攘夷運動は激しさを増していくことになるが、孝明天皇の意志は、攘夷は必須だが幕藩体制は維持、であり、{ 幕府へ攘夷決行を促す上で(薩長)両藩などの行動を援兵と捉えた}(家近「孝明天皇と一会桑」,P76) のである。

※2 「久坂玄瑞は…朝廷に働きかけて…批判する言葉を引き出した」の部分は三谷氏の言であるが、井上勝生氏は{ 航海遠略策は攘夷論の朝廷を誹謗するものと朝廷から批判され…}(井上「開国と幕末」、P86) と書いている。また、宮地正人氏は、朝廷から{ 長井の開国論は朝廷の攘夷論を非難するものだ、と明言された。}(宮地「幕末維新変革史(上)」、P388) とする。久坂が「引き出した」ことは確認できないが、その可能性はかなり高いであろう。

(4) 長州藩の尊攘論註142-4

長州藩には2つの派閥があった。一つは、幕府の開国政策に批判的な自称「正義派」であり、周布政之助がリーダーで、桂小五郎(木戸孝允)、吉田松陰、久坂玄瑞、高杉晋作、伊藤俊輔(博文)などがいた。もう一つは幕府支持で「正義派」が「俗論派」と呼ぶ一派で、椋梨藤太、長井雅楽などが中核メンバーで、長井の航海遠略論を担いでいた。

「正義派」は、違勅の条約を破棄し、攘夷を行った上で開国をやり直す、というもので、最終的に開国を目指す、ということでは航海遠略論と変わらない。自らの存在感を示すためにまずは、攘夷だと言っているように見えないこともない。

周布は「じきに諸国との通商交通をはじめることになるから」と、長州が攘夷を実行した直後の文久3(1863)年5月12日、伊藤俊輔、井上聞多(馨)ら若者5人をイギリス留学のために密航させている。

(5) 朝廷内尊攘派の伸長註142-5

朝廷内部でも尊攘過激派が勢力を伸ばす。6月23日、関白が幕府寄りの九条尚忠から、公武合体派の近衛忠煕に交代した。また、和宮降嫁を推進した岩倉具視ら「四奸二嬪(しかんにひん)」を排斥する動きが強まり、岩倉らは落飾・蟄居(8月20日)、さらに洛中退去(9月25日)という重い処分を受けた。

閏8月7日、島津久光が江戸から京都に戻り、関白に一橋慶喜・松平春嶽による改革の静観と攘夷の不可とを説得したが、関白らはこれを受け入れず、久光はすごすごと薩摩に戻るしかなかった。

(6) 攘夷強要の勅使註142-6

久光が薩摩に戻ったあとの9月、長州・土佐・薩摩の尊攘激派は、和宮降嫁時の朝幕密約である「7,8~10年後に攘夷」ではなく、即時攘夷を幕府に求める勅使を出すように建白した。これに三条実美ら朝廷内の尊攘激派は賛意を示したが、近衛忠房ら薩摩藩に近い公武合体派は、攘夷の実行方法を幕府に任せることを認めさせた上で、三条実美を勅使として江戸へ送ることを決定した。

勅使は10月27日に江戸に着いたが、将軍家茂がたまたま麻疹(はしか)にかかっており、勅使との謁見は12月5日になった。家茂はみずから本丸御殿の玄関まで勅使を出迎え、大広間に案内して自分は中段に座り、勅使は上段に座った。6月に勅使大原を迎えた時は伝統にしたがって、将軍と勅使を対等に扱ったが、今回は勅使を上位に置いたのである。これも朝廷の勢威が強まったことを受けての措置であった。将軍は攘夷を受け入れ、上洛すると回答したが、攘夷の方法は幕府に委任された。

(7) 尊攘激派による朝廷支配註142-7

文久2(1862)年12月から翌年2月にかけて、尊攘志士たちの圧力により、下記のような朝廷の組織改定と人事異動が行われ、朝廷は尊攘激派が牛耳るようになった。

- ・関白と武家伝奏の人事は、幕府の事前承認が必要だったが、報告だけですませるようにした。(12月)

- ・国政全般、特に攘夷実行の具体策を審議するために、国事御用掛を設置し、比較的穏健な上級公家と三条実美ら尊攘激派の中下級公家、あわせて29名が任命された。(12月)

- ・公武合体派の近衛忠煕に代わって、長州藩の後押しを受けた鷹司輔煕が関白に就任。(翌年1月)

- ・国事御用掛とは別に、国事参政・国事寄人(よりうど)を設けて尊攘激派の公家を任命。(翌年2月)

- ・草莽の志士たちが学習院(公家子弟を教育する学問所)へ建白書を出すことや学習院出仕の形で登用することを可能にした。(翌年2月)

1.4.2項の主要参考文献

- 三谷博「維新史再考」、NHKブックス、2017年12月25日

- 井上勝生「幕末・維新」、岩波新書、2006年11月21日

- 井上勝生「開国と幕末変革」、講談社学術文庫、2009年12月10日(原本は2002年)

- 藤田覚「幕末から維新へ」、岩波新書、2015年5月20日

- 家近良樹「孝明天皇と「一会桑」」、文春新書、2002年1月20日

- 町田明広「攘夷の幕末史」、講談社学術文庫、2022年4月12日

- 宮地正人「幕末維新変革史(上)」,岩波現代文庫、2018年10月16日

1.4.2項の註釈

註142-1 尊王攘夷運動

町田「攘夷の幕末史」,P56-P58

註142-2 尊攘運動の過激化

藤田「幕末から維新へ」,P175 三谷「維新史再考」,P177 井上「幕末・維新」,P80-P81、P88

{ 長州藩激派は江戸において尊王攘夷運動を加速すべく、11月13日、横浜近郊の金沢において外人襲撃計画を企てた。薩藩は生麦において攘夷の実をあげた、ととらえていたからである。しかしながら、警備が厳重のため実行は断念された。… この挙の直後、…御楯組を結成 … 御楯組の面々は品川御殿山の英国公使館を焼打ちし、その上で…京都に上るのである。}(宮地「幕末維新変革史(上)」,P392-P393)

註142-3 長州藩の戦略転換

三谷「同上」,P177-P178 井上「同上」,P86-P87 井上「開国と幕末変革」、P268-P270 藤田「同上」,P175

註142-4 長州藩の尊攘論

一坂「木戸孝允」,P40 藤田「同上」,P185 伊藤「伊藤博文」,P44-P48

註142-5 朝廷内尊攘派の伸長

三谷「同上」,P178-P179 藤田「同上」,P179

註142-6 攘夷強要の勅使

三谷「同上」,P179-P183 井上「幕末・維新」,P87 藤田「同上」,P179-P180

{ 三条らが出発した後、天皇は薩摩藩士に依頼して、幕府に「幕府に気の毒なり、しかしこれは止むを得ざる事情ありて、さる事に至れるなれば必ず心配せざる様」伝えた。}(井上「幕末・維新」、P87)

註142-7 尊攘激派による朝廷支配

藤田「同上」,P181-P182 三谷「同上」,P183-P184 井上「幕末・維新」,P89-P90

{ 国事審議機関として設けた国事御用掛を尊攘派に乗っ取られ、朝廷は尊攘派に占拠されてしまった。その結果、朝廷では孝明天皇の意志が通りにくくなっていた。文久3年5月頃の天皇の手紙では、天皇の意見はまったく通らず、ただただ「ふんふん」とうなずくしかないと嘆く。}(藤田「同上」,P181-P182)