1.4 公武合体と尊王攘夷

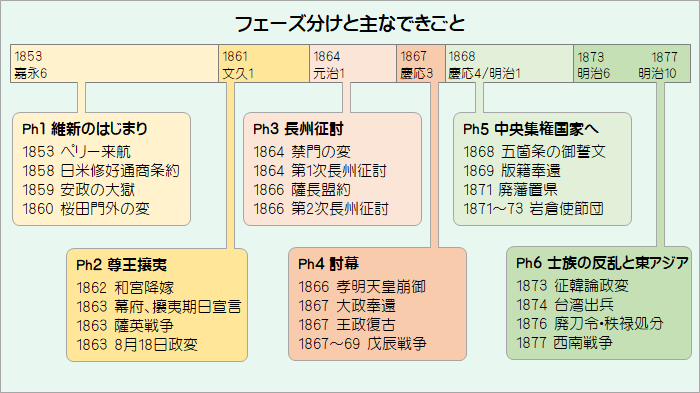

この節が対象とするのは下図の「フェーズ2 尊王攘夷」である。安政の大獄と桜田門外の変で権威を失墜した幕府は「公武合体」により復活を目指したが、薩長など雄藩の政治への参加要求はいっそう活発になり、尊王攘夷の運動もピークを迎え、幕府の衰えは加速していく。

図表1.1(再掲) 明治維新、6つのフェーズ

注)陰暦を使用していた1872年以前は陰暦の日付をもとに年号だけを西暦で表示している。

1.4.1 公武合体

公武合体とは、朝廷(公家)と幕府(武家)が一体となって、幕藩体制を立て直そうとした運動をいう。幕府は天皇の妹和宮(かずのみや)を将軍家茂の妻として迎えることを願い出て、天皇も渋々合意した。長州や薩摩、越前などの雄藩は公武合体体制へ参加することを目指して活動を行ったが十分な成果は上げられなかった。長州は初め、開港を積極的に進める「航海遠略論」を提案したが、しばらくすると180度転換して、尊王攘夷路線を採用し幕府と対峙するようになる。

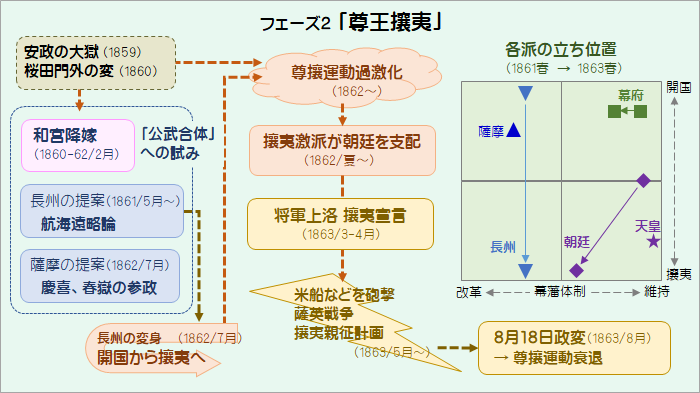

図表1.15 フェーズ2「尊王攘夷」

(1) 和宮降嫁註141-1

幕府の申し入れ

井伊直弼暗殺後、老中に就任した久世広周と安藤信正は、万延1(1860)年4月、朝廷に対して、孝明天皇の異母妹和宮(かずのみや)と将軍家茂との結婚、いわゆる和宮降嫁を申し入れた。

皇女降嫁はすでに井伊直弼が提案していたが、朝廷側はすでに有栖川宮熾仁(たるひと)親王と婚約がある、として断っていた。井伊直弼暗殺で権威を損なった幕府は、改めて朝廷(公家)と幕府(武家)の連合体(公武合体)を演出することによって、幕藩体制の維持・強化を図ろうとしたのである。

孝明天皇は、幕府の申し入れをいったんは断ったが、岩倉具視の建言をうけると通商条約を10年以内に破棄することを条件に降嫁を認めることにした。

岩倉具視の建言

岩倉は朝権回復と王政復古を軸に次のように建言した。

- ・ 幕府の覇権は地に墜ち、攘夷を求めても不可能である。

- ・ 幕府に委任した政権を朝廷に回収し、「與儀公論」により国の基本方針を定めるべきである。

- ・ 王政復古には武力が必要になるが、外敵の前で大乱を起こすべきではない。

- ・ 和宮降嫁は政権を回収する良い機会であり、修好通商条約を破棄するとともに、重要事項については朝廷へ奏聞を行った上で執行すること、を条件に認めるべきである。

天皇と幕府の密約

幕府は、「7,8年か10年後には和親条約に戻す」と約束し、天皇もこれに満足して、降嫁をしぶっていた和宮本人を説得した。このとき天皇は「拒めば和宮の生母など罰せよ」と関白に依頼した、とされる記録が残っているという。

縁談成立は万延1(1860)年10月に公表されたが、幕府の条約引き戻しの約束は厳秘とされた。この密約は、のちに幕府にとって大きな負担となる。

和宮、江戸へ

縁談成立からおよそ1年後、文久1(1861)年初冬、和宮は京都を発って江戸に向かい、文久2(1862)年2月11日に家茂との婚儀が挙げられた。しかし、結果として「公武合体」の目的は達成されず、幕府の権威回復はならなかった。

坂下門外の変

和宮婚儀の1カ月前、文久2(1862)年1月、老中安藤信正は水戸藩浪士ら6人に江戸城坂下門外で襲われ、負傷した。和宮降嫁は、幕府強化のために朝廷の権威を利用したと非難されたのである。

(2) 幕府の軍制改革註141-2

幕府の軍制改革は、老中阿部正弘が主導した「安政の改革」(1.3.3項(1))で品川台場の建設や西洋技術の導入が試みられたが、井伊直弼政権は西洋技術の導入に消極的で軍事組織の改革は後退した。

万延1(1860)年春に日米修好通商条約の批准書交換のために勝海舟などが渡米したことや、文久1(1861)年のロシア軍艦による対馬占領事件※1に触発されて、幕府は新たな軍制改革を計画した。

文久2(1862)年6月に具体的な改革案が提示されたが、目的は外国との戦争に備えることで海軍に重点が置かれ、艦船43隻、乗組員4904人からなる江戸、大阪両湾警備艦隊の設置など、陸軍は歩兵・騎兵・砲兵からなる西洋式陸軍を創設するものであった。

問題は、建設のための莫大な費用をどう捻出するかで、陸軍は旗本や幕領農村からの調達で賄えたが、海軍は費用のあてがつかなかった。結局、文久2(1862)年7月に政事総裁職に任命された松平春嶽が海軍建設よりも参勤交代の緩和と将軍上洛を優先すべし、と主張し計画は挫折した。

※1 ロシア軍艦による対馬占領事件; 万延2(1861)年2月、ロシア本国政府の許可なしに軍艦ポサドニック号が対馬に来航し、租借地を要求していすわった。ロシア兵は武器や食料を強奪したり、住民を拉致・殺害するなどの暴行をはたらいた。一時はイギリス公使オールコックが、このまま放置すればロシアは日本を併合する可能性があり、そうなればイギリスの東アジア政策が打撃を受けるため、イギリス独自でロシアを排除すべき、と本国に進言している。結局、ポサドニック号はイギリスの圧力を受けて6カ月後に退去した。(町田「攘夷の幕末史」,P74-P75)

(3) 長州の提案_航海遠略策註141-3

井伊政権の崩壊により幕府の権威が失墜し、朝幕関係に軋轢が生じている状況は、有力大名に中央政局に参加する絶好の機会と映った。長州藩は、従来から日本全国を股に掛けた産物交易に取り組んでおり、その延長線上で海外との交易に進出する機会も狙っていた。

そこへ、藩士の長井雅楽(うた)が建言したのが航海遠略策である。航海遠略策とは、開港は世界的な流れであり、積極的に世界に打って出て国力をつければ、皇威を海外にふるうことができる、というもので、長州藩はこれをもって公武周旋に乗り出すことを決定した。文久1(1861)年5月、長井は京都で議奏の三条実愛(さねなる)を通じて天皇の内諾を得、その上で江戸に向かい、老中の久世・安藤の了解を得た。

幕府にとって、この提案は朝廷を開国容認に転換させ、和宮降嫁の際に約束した条約引き戻しを取り消せる可能性のあるものであった。一方、天皇にとって開国は持論に反することであったが、有力大名がこの問題に介入して幕府と協議することは和宮降嫁の条件として提示した2点――条約の破棄と協議の約束――のうち、幕府から回答がなかった後者を実現することになる。

こうしていったん採用されたかにみえた航海遠略策だったが、文久2(1862)年7月に長州藩攘夷派の久坂玄瑞らの活動によって長州藩の藩論は攘夷論に転換され、航海遠略策は廃棄された。

(4) 島津久光上洛註141-4

薩摩藩の島津久光もこの機会に中央政局への参入を図るべく、姻戚関係にある近衛家を通じて朝廷を動かし、旧一橋派大名との協調体制を復活させようとした。その背景には、薩摩も長州藩と同様、もしくはそれ以上に交易に力を入れており、海外との交易に参加する機会を狙っていたことがある※2。

朝廷への根回し

久光の上洛に先立ち、文久2(1862)年初冬に大久保利通を姻戚関係にあった京都の近衛家に派遣して根回しをさせた。大久保は、一橋慶喜を将軍後見職に、越前の松平春嶽を大老にすること、及び幕府派の九条関白を近衛に替えることを要求したが、孝明天皇も近衛も和宮降嫁による幕府との関係改善を願っており、こうした要求には否定的であった。

久光が1000人の兵を引き連れて上洛したのは、このような情勢をふまえてのものである。なお、九条関白は上洛した久光の要求で辞表を提出せざるを得なくなり、近衛忠煕が後任の関白になった。

寺田屋事件

文久2(1862)年3月中旬に薩摩を出発した久光一行は4月中旬に京都に入り、朝廷に幕政改革と過激派浪士の取締りを説いた。久光の上京を機に各地の尊王攘夷派が続々と京都に集まってきており、朝廷は久光に浪士鎮撫の内勅を出した。4月下旬、久光はこれに応えて伏見の寺田屋に集結していた有馬新七ら薩摩藩士を斬殺した。

勅使とともに江戸へ

朝廷は久光の要求に応じて勅使派遣を決定したが、その際岩倉具視の献策により、幕府に要求する「三事策」として、①将軍上洛、②薩摩など5大藩主の5大老就任、③一橋慶喜の将軍後見職、松平春嶽の大老就任の3点が決められた。文久2(1862)年6月、久光一行は勅使大原重徳(しげとみ)とともに江戸へむかった。薩摩藩が求めたのは③であり、幕府への申し入れも③が優先された。幕府は7月、これを認めて慶喜を将軍後見職へ、春嶽を政事総裁職(春嶽が大老の名前を嫌ったので新たな職名を作った)に任命した。

※2 薩摩藩は中国との密貿易、松前の昆布などの蝦夷地の海産物密輸出、奄美や琉球産の砂糖の独占交易などによって、巨額の利益をあげていた。ところが、1859年から欧米商社による貿易が始まると、蝦夷地の海産物は箱館から外国商人によって上海に直接輸出され、砂糖も欧米商人から安価な商品が日本に輸入されるようになり、薩摩の貿易事業に多大な影響を与えるようになった。そこで薩摩は、横浜で生糸を密売買したり大阪などで綿花を買い集めて売却することにより利益をあげるようになった。島津久光上洛の背景の一つはここにある。なお、松平春嶽(慶永)の越前・福井藩も、同様の問題を抱えていた。(井上「幕末・維新」,P84-P85)

(5) 幕政改革註141-5

政事総裁職に就任した松平春嶽は、幕府に将軍上洛と参勤交代の緩和を求め、幕府はやむなく同意した。文久2(1862)年閏8月、参勤交代は、それまで2年に1回だったものを3年に1回に緩和し、江戸在住を義務付けていた大名妻子の帰国も許可した。参勤交代緩和の本来の目的は国の警衛を強化することであった。同じ閏8月に京都所司代の上に、京都守護職を新設して会津藩の松平容保を任命し、朝廷警固を強化するとともに尊攘志士らの動きに睨みをきかせようとした。

(6) 生麦事件

文久2(1862)年8月21日、久光一行が江戸から京都へ戻る途中、生麦(現在の横浜市鶴見区)付近で、乗馬したまま行列とすれ違ったイギリス人を殺傷する事件が起きた。イギリスの商人たちは直ちに報復すべきだといきりたったが、イギリス公使館の説得でその場での武力行使は避けられた。以下、アーネスト・サトウの記録から要約する。

イギリスの商人リチャードソンが、ボラデール夫人、クラーク、マーシャルとともに、神奈川と川崎の間の街道を乗馬で進んでいたところ、大名の行列に出会い、脇へ寄れというので脇を進んで行くと、引き返せと命ぜられたので、馬首をめぐらそうとしていたとき、数名が鋭い刃の重い刀で斬りつけてきた。リチャードソンは瀕死の重傷を負って馬から落ち、他の二人も重傷を負ったが、夫人は難を逃れ、無事に横浜へ帰って急を伝えた。

この事件は商人たちに大きな衝撃を与えた。その夜、島津三郎(=久光)たちは保土ヶ谷に宿泊することがわかったので、外国人たちは、入港している外国船の兵力全部を集めれば、島津三郎を包囲して捕縛するのは造作もないことだし、そうすべきだ、といきりたった。そのときイギリス公使館の責任者だったニール大佐はそのような処置をすれば、実際上日本と開戦するに等しい結果を招くことになる、と言い、フランス公使もそれと同意見だったので、結局、外交手段に任せることに決した。(アーネスト・サトウ「一外交官の見た明治維新(上)」,P60-P63)

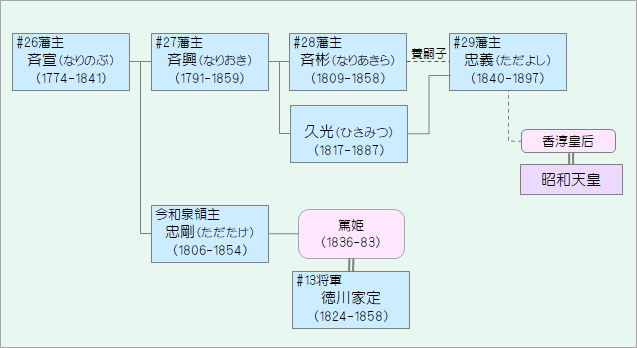

コラム 島津久光

島津久光の父島津斉興(なりおき)には正室の子で嫡子の斉彬(なりあきら)がいたが、斉興は側室お由羅の子久光を愛し、継嗣にしようとしたため、「お由羅騒動」と呼ばれる騒動が起こり多数の家臣が処罰された。これを見た老中阿部正弘が仲裁に入り、嘉永4(1851)年、斉興は隠居し斉彬が藩主となった。

斉彬は近代化政策を進めて、集成館という工場群を築き、反射炉やガラス工場の建設、蒸気機関の製造、写真・活版印刷の導入などを進める一方、砲台建設、軍制や武器の近代化にも取り組んだ。また、幕府への影響力を強めるため、篤姫を将軍家定の御台所(正室)として嫁がせた。斉彬は西郷隆盛を重用した。

図表1.16 島津斉彬・久光関連家系図

注) Wikipedia「島津斉興」,「島津斉彬」,「島津久光」などをもとに作成

しかし、斉彬は安政5(1858)年7月に病気で急死、遺言により久光の子忠義が祖父斉興の後見のもとで藩主に就任したが、斉彬の近代化政策は廃棄され、保守的な政治が復活した。安政6(1859)年9月に斉興は死去し、久光の影響力がしだいに発揮されるようになる。その中で大久保利通をリーダーとする尊攘派は「誠忠組」を結成してしだいに勢力をのばしていった。久光はこの誠忠組を引き入れて主導権を握り、国事周旋に乗り出そうとした。その最初の行動が文久2(1862)年4月の卒兵上洛である。

(参考文献: 宮地正人「幕末維新変革史(上)」,P334-P353)

1.4.1項の主要参考文献

- 三谷博「維新史再考」、NHKブックス、2017年12月25日

- 藤田覚「幕末から維新へ」、岩波新書、2015年5月20日

- 井上勝生「幕末・維新」、岩波新書、2006年11月21日

- 井上勝生「開国と幕末変革」、講談社学術文庫、2009年、12月10日(原本は2002年)

- 家近良樹「孝明天皇と「一会桑」」、文春新書、2002年1月20日

- 宮地正人「幕末維新変革史(上)」,岩波現代文庫、2018年10月16日

1.4.1項の註釈

註141-1 和宮降嫁

三谷「維新史再考」,P166-P167 井上「幕末・維新」,P73-P74 井上「開国と幕末変革」,P252-P256 藤田「同上」,P175 宮地「幕末維新変革史(上)」,P309-P313

{ 【幕府は】7月下旬の奉答書で、今後7,8年ないし10年の中には、必ず彼【諸外国】と交渉して条約を廃棄するか、又は干戈を執って撃壤するか、二途の内いずれかの方策を採る、と誓約した。}(宮地「幕末維新変革史(上)」,P311)

{ しぶる和宮側を説得するために、側近の議奏久我建通に、拒めば安政の大獄の再来になるとまでひそかに言わせる。それどころか九条関白には和宮の生母などに「きっと罰くわえさせそうろうよう」、幕府へ申し込むことを、ひそかに依頼した。…刊行されている宮内省編纂の「孝明天皇紀」では手紙のこの部分だけが削除された。}(井上「幕末・維新」,P74)

註141-2 幕府の軍制改革

三谷「同上」,P170-P175 藤田「幕末から維新へ」,P176-P178

{ 幕府歩兵隊は、元治1(1864)年、水戸藩の過激攘夷派が筑波山に挙兵した天狗党の鎮圧に初めて実戦出動し、以後幕長戦争などへ出陣する。}(藤田「同上」、P178)

註141-3 長州の提案_航海遠略策

三谷「同上」,P167-P169 藤田「同上」,P174-P175 井上「幕末・維新」,P75-P78 井上「開国と幕末変革」,P256-P262

註141-4 島津久光上洛

井上「幕末・維新」,P78-P83 井上「開国と幕末変革」,P263-P268 三谷「同上」,P173-P174 藤田「同上」,P175-P176

註141-5 幕政改革

藤田「同上」,P176 井上「開国と幕末変革」,P268 三谷「同上」,P175-P176 宮地正人「幕末変革史(上)」,P395-P397