1.3.5 開港後の日本経済

修好通商条約に調印した1年後、安政6(1859)年6月から横浜、箱館、長崎の3港で米英などとの貿易が始まった。貿易額は年々増加していったが、日本からの輸出は、生糸が最も多く、次いで茶であり、輸入は綿織物・毛織物が過半数を占めた。日本経済は輸出の主力商品だった生糸関係の業界などで活性化したが、金・銀の交換レートの国際標準との差からインフレ状態になり、物価高騰に苦しむ庶民は一揆を起こした。

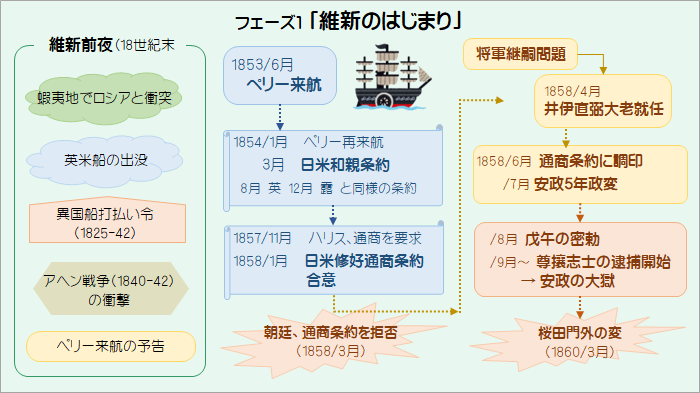

図表1.13(再掲) フェーズ1「維新のはじまり」

(1) 貿易概況註135-1

安政5(1858)年、アメリカを皮切りにイギリス、フランス、オランダ、ロシアと通商条約が締結され、安政6(1859)年6月から貿易が始まった。安政7(1860)年1月には、日米通商修好条約批准のため、使節がアメリカに派遣され、咸臨丸も太平洋を渡った。使節団には、勝海舟、福沢諭吉なども同行し、ジョン万次郎が通訳を務めた。

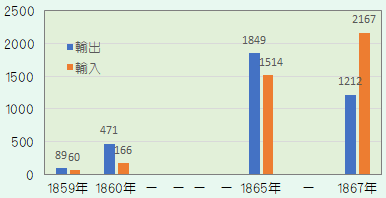

図表1.15は日本の輸出入額をあらわしたもので、当初は輸出が輸入より多かったが、明治新政府発足直前には輸入超過になり、その後も輸入が輸出を少し上回る状態が続いた。

図表1.14 開港後の輸出入額

出典)井上勝生「開国と幕末変革」、P294の数字をグラフ化

輸出の首位は生糸で輸出額の5割から8割を占めた。第2位は茶で、この2品目で輸出の大部分を占めた。輸入は産業革命を推進した綿織物がトップで毛織物が2位である。生糸の輸出が多かったのは、ちょうど1860年代にヨーロッパの生糸産地で蚕の病気が大流行して生産が落ち込んだことと、日本産生糸の価格が安かったことだが、ヨーロッパの病害が解消し、日本産生糸の価格が上昇したため生糸の輸出は減少した。

貿易相手国では、輸出入ともにイギリスが最大でアメリカがそれに続いていたが、南北戦争(1861-65年)でアメリカのシェアは低下し、イギリスが圧倒的なトップになる。

日本の貿易港では、生糸の産地に近く江戸にも近い横浜がトップで安政6(1859)年から慶応3(1867)年までの輸出入総額の80%が横浜港を経由した。

(2) 横浜の商人註135-2

通商条約が締結された安政5(1858)年当時の横浜は、小さな寒村に過ぎなかった。条約が締結されると幕府は、江戸から三井などの大商人に出店させるだけでなく、一般からも業者を公募した。応募者は多数おり、安政6(1859)年3月に開港場の建設が始まる頃には商人への割渡し予定地は満杯になった。横浜の商人には投機的な野心を持った人たちが多かったようで、アーネスト・サトウは次のように記している。

{ 長崎には、西日本の大部分の領主が農民から取り立てた米穀その他の産物を同地へ送って、それらを売却する商社があった。領主の家来たちは、しきりに外国人と交際し、武器・火薬・汽船などを購入するため外国人の家を訪れた。このように一種の友好的な感情が醸成されていた…

しかし、横浜の場合、外国の商人が取引の相手にしなければならなかったのは、主として無資本の、そして商売に無知な山師連中であった。契約の破棄や詐欺は決して珍しいことではなかった。}(アーネスト・サトウ「一外交官の見た明治維新(上)」、P20)

(3) 生糸輸出急増の光と影註135-3

中国では外国商人が直接生産者から商品を調達することが許されたので、外国商人の「搾取度」が高くなりがちだったが、日本では外国人が居留地以外で商行為をすることは認めなかったので、生糸生産者からの商品調達は日本人が行うことになり、それが一種の「民族的防壁」になった。

それもあって、生糸輸出の急増は日本人の商人や生産者に多大な富をもたらし、農業や林業からの転業や関連事業への雇用増などの効果を生み出した。一方で、急激な輸出拡大は国内需要向けの生糸の不足と価格高騰を引き起こし、国内の絹織物業に大打撃を与えた。京都西陣の織屋が休業したり、各地の織屋から幕府に生糸輸出禁止の嘆願が寄せられたりした。また、価格は海外市場の影響を受け、生糸の生産・流通業者に不安定要素をもたらした。

(4) 綿織物業の再編註135-4

イギリスが輸出に注力していた綿糸や綿織物は、日本製のものより安価で良質だったため、綿花の生産を含めて綿織物関連業界に深刻な打撃を与えた。しかし、綿織物業が発達した地域では、もともと糸のつむぎと織りが分業していたので、「織」に専業化し、安価な輸入綿糸を使って綿織物産業を立て直すことに成功した。

なお、中国ではイギリス製の綿織物は人気がなく、それがイギリスの対中貿易赤字の原因のひとつとなってアヘンの密輸につながった。

(5) 物価高騰註135-5

{ 文久年間(1861-64)に福澤諭吉は開港後の日本経済の変化を『唐人往来』に書いている…。世間では、貿易が始まってから外国が無用の品を持ってきて日本の有用な物と交換するので、国内の品物がだんだん少なくなり、その結果、物価が高くて人々が難儀している、という話が流布しているが、… 品物が値上がりしたのではなく金貨の価値が下がったのであり、… と批判する。}(藤田「幕末から維新へ」,P149)

物価高騰は事実である。安政1(1854)年から3年間を100とした物価指数は、万延1(1860)年に147に上昇している。また、米の値段も安政2(1855)年と文久3(1863)年を比較すると60~70%値上がりしている。

その原因は、幕府による改鋳と諸藩による藩札の大量発行である。開港とともに、当時の東アジアで標準的な貿易通貨として流通していたメキシコ・ドルが大量に流入したが、日本は金と銀の比価が1対5だったのに対して、国際的には1対15と銀の価値が3倍も高かった。そのため、外国人たちは銀貨を金貨に換えて国外に持ち出しため、金が大量に流出した。そこで幕府は文久1(1861)年から慶応2(1866)年にかけて金の含有量を下げた金貨を大量に発行し、その益金を手にした。それに加えて、諸藩が武器購入や長州征討などの戦費調達のために大量の藩札を発行した。これらがインフレを招くことになったのである。

福澤の指摘は、賃金も連動して上昇している場合――例えば生糸の生産地では賃金もそれにつれて上昇していることが多い――は、正しいと言えそうだが、それ以外の地域では生糸貿易の恩恵にあずかれなかった人々もたくさんおり、全国的には一揆が多発している。若尾政希氏によれば、1851-60年の10年間の百姓一揆が179件だったのに対し、1861-70年は498件に急増している。

孝明天皇の配慮註135-6

文久1(1861)年2月、米・味噌・醤油・灯油といった民衆が日常的に消費する商品が高騰していることを知った孝明天皇は、手元の黄金50枚を京都所司代にくだし、山城国(現在の京都府)の民衆を救済するよう求めた。しかし、幕府は天皇が民衆に施しを行うことを拒否し、幕府が責任をもって対応する、と応えた。民衆の間に天皇への敬慕の念が高まることを恐れたためと思われる。

1.3.5項の主要参考文献

- 藤田覚「幕末から維新へ」、岩波新書、2015年5月20日

- 井上勝生「幕末・維新」、岩波新書、2006年11月21日

- 井上勝生「開国と幕末変革」、講談社学術文庫、2009年12月10日(原本は2002年)

1.3.5項の註釈

註135-1 貿易概況

藤田「幕末から維新へ」,P149-P154,P172-P173 井上「開国と幕末変革」,P283-P286 Wikipedia「万延元年遣米使節」

註135-2 横浜の商人

井上「開国と幕末変革」,P283

註135-3 生糸輸出急増の光と影

藤田「同上」,P154-P155 井上「幕末と維新」,P111-P113

{ 当時の横浜からの輸出価格はヨーロッパの生糸価格に比べると、当初は40%程度、慶応3年(1867)年頃で6,70%だったため、外国商人は日本産生糸で大きな利益を手にした。しかし、それでも日本の国内価格に比べると輸出価格はかなり高く、日本の生糸生産者 … も潤ったのである。}(藤田「同上」,P154)

{ 大名も生糸貿易に携わった。… 川越藩は地元生糸を横浜商人に専売し、巨利を得る。それは前橋糸と呼ばれ、横浜から輸出される生糸の実に数十%を占めた。}(井上「幕末・維新」、P112)

註135-4 綿織物業の再編

藤田「同上」,P156-P157 井上「幕末と維新」,P112-P113

註135-5 物価高騰

藤田「同上」,P149-P150,P158-P163 若尾政希「百姓一揆」,P203

註135-6 孝明天皇の配慮

家近「孝明天皇と一会桑」,P69-P70