1.3.4 安政の大獄

井伊直弼が大老に就任してまもなく、ハリスは修好通商条約に至急調印するよう要求し、井伊もしぶしぶ同意して調印が行われた。調印を知った水戸の徳川斉昭らは江戸城に乗り込んで勅許なしの調印を糾弾したが、井伊大老は逆に斉昭らを処罰した(安政5年の政変)。 無勅許調印には孝明天皇も激怒し、調印を非難するとともに幕府の政策見直しを要求する勅諚を幕府だけでなく水戸家や主要大名にも送った(戊午の密勅)。

井伊大老は、朝廷や水戸・越前など「一橋派」の関係者を捕えて厳罰に処すること(安政の大獄)により、旧来の幕府専制政治を復活させようとしたが、水戸の過激派により桜田門外で暗殺された。以降、尊王攘夷の運動が活発化し、幕府は衰退の一路をたどることになる。

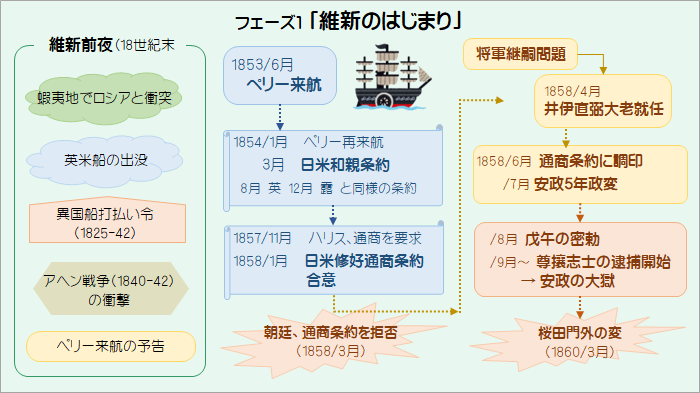

図表1.13(再掲) フェーズ1「維新のはじまり」

(1) 井伊直弼の登場註134-1

将軍継嗣問題(1.3.3項(5)参照)に勝利した彦根藩主井伊直弼は、安政5(1858)年4月23日、大老に就任した。

就任後、最初に実施したのは、日米修好通商条約について朝廷が要求した衆議(1.3.3項(4)参照)に応えるべく、諸大名に諮問することだった。諮問にあたり、幕府は、天皇に戦争をする意志がないこと、先に朝廷に奏上した方針のほかに選択肢はないと将軍が考えていること、などを付記した。{ なんのことはない、諸大名が幕府の方針である通商条約締結以外の回答を打ち出せないように釘をさしたにも等しかった。}(家近「孝明天皇と一会桑」、P57) 実際、諮問の結果は幕府の方針を支持する意見が大半を占めた。

(2) 日米修好通商条約調印註134-2

ハリスは条約の調印期限を7月27日とすることに合意していたが、第2次アヘン戦争に勝利したイギリスが日本に来て通商条約を迫る、との情報をアメリカの軍艦がもたらした。ハリスは日本開国の一番手という栄誉を失わないため、6月17日、神奈川沖に現われ、条約の即時調印を迫った。

井伊直弼はあくまでも勅許後に調印すべきと主張したが、他の老中たちは調印すべしと主張、結局、井伊も万一の場合は調印やむなし、と譲歩した。交渉に当たった外国奉行の岩瀬忠震(ただなり)らはこの条約は当然結ぶべきものと考えており、6月19日調印した。その結果、大老は不本意ながら、その責任を負うことになった。

7月以降、オランダ、ロシア、イギリス、フランスとも修好通商条約が締結された。

(3) 安政5年の政変註134-3

無勅許での条約調印は一橋派に井伊大老への逆襲の機会をもたらした。安政5(1858)年6月23日に一橋慶喜、24日に徳川斉昭、尾張の徳川慶勝、越前の松平慶永(春嶽)の3人が揃って不時登城※1し、井伊大老に対面してその責任を追及した。井伊は「申し訳なし」の一点張りで受け流し、斉昭らの「強訴」は不発に終わった。そして、25日には次期将軍を慶福とすることが発表された。

この頃、将軍家定が重態となり(7月6日死去)、将軍の死により一橋派が活動を活発化するのを恐れた井伊大老は7月5日、不時登城の関係者に対して処罰をくだした。斉昭は急度慎※2、尾張慶勝と越前慶永は隠居の上、急度慎※2、一橋慶喜と水戸藩主慶篤は登城停止に処せられた。

※1 不時登城 決められた日以外に勝手に江戸城に上がること、強訴と同様の行為。

※2 急度慎(きっとつつしみ) 切腹につぐ思い処罰で、薄暗い部屋に閉じこもって謹慎する。

(4) 戊午(ぼご)※3の密勅註134-4

勅許がないまま条約を調印したことが孝明天皇に伝わると、天皇は憤激し、廷臣たちに天皇の位から降りることを伝えた。廷臣は、幕府に対して、御三家もしくは大老が上京して説明するよう要求したが、幕府は拒否した。そこで天皇は8月5日の朝儀の席に、抗議の意思を伝える「御趣意書」を自ら提示し、これを幕府に渡すよう主張した。九条関白は難色を示したが、左大臣近衛忠煕らは天皇の辞意を撤回させるため、8月7日、次のような内容の勅諚(=戊午の密勅)を出すことに合意した。

- ・勅許なく条約に調印したことの非難

- ・尾張、水戸、越前の処罰は遺憾

- ・大老以下全大名が群議の上、国内治平、公武合体、永世安全の策をたてよ

勅諚は幕府と水戸藩に下し、水戸藩には徳川御三家や家門(越前、会津など)への伝達を命じるとともに、縁戚関係のある公家からは写しを薩長など有力諸藩13藩に渡すことになった。この勅諚は婉曲な表現ではあるが、尾張・水戸・越前を復権させた上で、条約を破棄するよう求めたものである。朝廷が幕府の頭越しに大名に命令を下すことは前代未聞のことであったが、これがきっかけで慣例化していくことになる。

{ 水戸家が今、天皇との交通権の幕府独占を犯した。これは幕府への反逆、祖法への侵犯というべきものである。井伊大老は怒り心頭に発したことだろう。… 一方、水戸藩では天皇の勅諚降下は、同藩を幕府と同等の位置に引き上げ、攘夷のリーダーたるべしのお墨付きをいただいたようなものであるから、藩士全員の意気は大いに高まり、天を衝くの状況に盛り上がった。}(松岡「安政の大獄 井伊直弼と長野主膳」,Ps1944-)

※3 この年の干支である戊午(つちのえうま)にちなんで戊午(ぼご)の密勅という。

(5) 安政の大獄註134-5

{ 大老は反対すると見た人物をすべて強制的に斥け、にわかに政界に登場した朝廷・大名・牢人の国制介入をすべて断ち、それによって幕閥専制への復古を図った。}(三谷「維新史再考」,P153)

京都での弾圧

安政5(1858)年9月3日、京都所司代に新任の酒井忠義が着任し、17日には特使として老中間部詮勝(あきかつ)も入京した。彼らの使命は通商条約の事後承諾と家茂への将軍宣下の獲得だった。しかし、このミッションが「話し合い」で解決するとは彼らは考えていなかったに違いない。9月2日には彼らの交渉相手で親幕府の関白九条尚忠が天皇の圧力で辞任に追い込まれていた。

9月7日、最初に逮捕されたのは、小浜藩の浪人で尊王攘夷運動の中心人物として京都で活動していた梅田梅浜(うんぴん)だった。続いて9月18日には水戸藩京都留守居の鵜飼吉左衛門父子、22日には鷹司家の公家侍小林良典らが捕らえられた。

10月6日、間部は関白の辞表却下を奏上し、朝廷も辞職の差し止めを九条に通知したが九条はそれを受諾せず、天皇自らが説得してようやく19日に復職が実現した。また、10月25日には家茂の将軍宣下も獲得した。

条約勅許について、天皇は頑なに鎖国体制への復帰を要望しつづけたが、幕府が次々と公卿の家臣などを捕えて江戸に送るのを見て譲歩を余儀なくされ、12月に入って条件付きで和親条約への引き戻しを猶予するとの勅諚を与えた。条件とは、兵庫開港又は大阪への外国商人の出入り禁止と、数年後に通商条約を廃棄する、というもので事実上の勅許であり、幕府もこれを認めた。

間部の京都での最後の仕上げは、反幕府とみなした要職公卿4人(鷹司政通・輔煕父子、近衛忠煕、三条実万)に圧力をかけ、自発的に辞官・落飾(剃髪して仏門に入る)させることにより、朝廷から反幕府勢力を一掃することだった。

江戸での処分

江戸では8月27日、まず水戸家の関係者に最終処分が下された。斉昭は永蟄居(1860年病死)、慶喜は隠居・謹慎、水戸家の家老安島帯刀は切腹、京都留守居鵜飼吉左衛門父子が死罪、などである。また、一橋派では、すでに不時登城で処罰されていた越前の慶永(春嶽)、尾張の慶勝に加えて土佐藩主山内豊信(容堂)、宇和島藩主伊達宗城、老中堀田正睦が隠居・謹慎、幕臣では岩瀬忠震、永井尚志、川路聖謨らが、免職・隠居・差控などの処分を受けた。さらに、越前の橋本佐内や長州の吉田松陰も死罪となった。事件に直接関係なかった吉田松陰が処刑されたことは、木戸孝允・久坂玄瑞・高杉晋作に強い反幕府感情を抱かせることになった。こうして処分者は100人を超えることになった。

間部老中ですら量刑が苛酷すぎると軽減を訴えたが、大老は反対者を徹底的に処分した。

{ 当時の幕府の高級官僚として行政の実際にあたっていた人物は、… 多数の徳川家臣団のなかから、その才能と経験を見て選び抜かれた人材であった。川路聖謨、岩瀬忠震、大久保忠寛、永井尚志、水野忠徳 … いずれも能吏中の能吏であり、…幕府の屋台骨をしっかり支えた人物たちであった。幕府を支えた逸材というより、当時の日本を支えた人材だったといい得よう。しかし、井伊大老には人に対するそういう目のつけどころがまるでなかった。… 幕府内の報復的人事と思えるやり方で要路に立っていた人材たちを一掃した。幕府の政治・行政能力はこのときに地に落ちた。}(松岡「安政の大獄 井伊直弼と長野主膳」,Ps2245-)

(6) 桜田門外の変註134-6

処罰が終った安政6(1859)年12月、幕府は朝廷に要請して「戊午の密勅」の返納を命じる沙汰書を出させ、水戸に返納を要求した。水戸では激論の末、密勅は幕府を経由せずに朝廷に直接返すことになった。しかし、激派はこれに納得せず薩摩の尊攘派とともに大老を襲撃する計画をたてた。ところが薩摩は、藩主島津忠義の父久光が尊攘派の大久保利通に自重を求め、大久保らもそれに応じて襲撃計画への参加を取りやめた。

安政7(1860)年3月3日、春の雪が降る朝、水戸藩士17名と薩摩藩士1名が登城する井伊直弼を桜田門前で襲撃し、井伊は殺害された。

白昼堂々と幕府の最高責任者が暗殺されたことは、大きな衝撃を与え、幕府の権威は大きく傷つき、尊王攘夷の運動が盛り上がっていくことになる。

井伊直弼の墓所(東京世田谷・豪徳寺) 筆者撮影

(7) 文部省「維新史」※4批判註134-7

三谷博氏は、文部省「維新史」(1939-41)の安政大獄とその前史としての条約勅許と将軍継嗣に関する記述について、{ 攘夷と言う自明の正義を奉ずる天皇と水戸激派が井伊大老とその側近によって理不尽な迫害を受けたという被害の物語を構成し、それによって徳川体制の不当性を語ろうとしている。}(三谷博「維新政治史の研究」(講座#12、P23)) と述べた上で、次の2点の問題を指摘している。

※4 文部省「維新史」は、文部省が1939-41(昭和14-16)年に明治維新の正史として編纂したもの。詳しくは1.1.2項(2)を参照。

a)水戸学(攘夷論)の一面的理解

「維新史」では、水戸や長州の攘夷論を文字通り「攘夷」にだけ注目して記述しているが、徳川斉昭は攘夷の号令を発する一方で、アメリカとの戦争回避を旨として交渉せよと主張しているように、表裏2重構造で考えており、この考え方は長州にも明治新政府にも引き継がれている。攘夷一辺倒では、明治以降の日本の発展はあり得なかったが、そのことは水戸や長州のみならず幕府も認識していたからこそ、できたことであって、攘夷の表側だけを見せて尊攘論の正統性を主張するのは、幕府の努力を過小評価することになる。

b)「公議」「公論」の軽視

政府外からの政治発言を許し、尊重せよ、という「公議」「公論」の主張は、将軍継嗣問題において一橋派の大名の中から突然登場し、これ以降の薩摩や越前の政治活動の駆動力になったもので、その後も王政復古の布告、五箇条誓文などに明記されて明治政府の国是となった。さらに自由民権運動、明治の立憲君主制から現代の民主制にまでつながる政治理念の原点となった。「維新史」では、大大名による幕権掌握と身分を問わない人材登用という、当時の日本に唯一存在した抜本的な国政改革構想は等閑に付している。

{ 近世に教育を受けた人々は私的欲望を直接に表明できず、それを「公」に託して語った。「維新史」には、彼らが「公」として天皇を持ち出し、「勤王」「攘夷」を主張したことが具さに記されているが、「天下の公論」や「公議輿論」も同様の働きを、しかも直接に担っていた。その片方を無視・軽視するのはバランスを欠いた歴史認識と言わざるをえない。この歪みは現在の歴史教科書にも受け継がれている。}(三谷博「維新政治史の研究」/講座#12、P25)

1.3.4項の主要参考文献

- 三谷博「維新史再考」、NHKブックス、2017年12月25日

- 井上勝生「幕末・維新」、岩波新書、2006年11月21日

- 井上勝生「開国と幕末変革」、講談社学術文庫、2009年12月10日(原本は2002年)

- 藤田覚「幕末から維新へ」、岩波新書、2015年5月20日

- 町田明広「攘夷の幕末史」、講談社学術文庫、2022年4月12日

- 家近良樹「孝明天皇と一会桑」、文春新書、2002年1月20日

- 松岡英夫「安政の大獄 井伊直弼と長野守善」、中公文庫、2015年2月6日(電子書籍 原本は2014年12月)

- 明治維新史学会「講座 明治維新 第12巻」(講座#12)、有志舎、2018年8月30日

1.3.4項の註釈

註134-1 井伊直弼の登場

三谷「維新史再考」,P144-P145 家近「孝明天皇と一会桑」,P57

註134-2 日米修好通商条約調印

三谷「同上」,P145-P146 町田「攘夷の幕末史」,P81 井上「開国と幕末変革」,P246-P247

註134-3 安政5年の政変

三谷「同上」,P144-P149 家近「同上」,P57-P58

三谷氏は、「安政5年の政変」と「安政の大獄」の関係について、{ 安政の大獄は(安政5年の)政変を機に生じた…初期の一事件にすぎない}(三谷「同上」、P128) としているが、「安政5年の政変」の範囲は明確にしていない。ただ、付属の年表では不時登城関係者の処罰(安政5(1858)年7月)を「安政5年政変」としている。

一方、井上氏はじめ多くの研究者は「安政5年の政変」という事象名は使わずに、安政5(1858)年9月を安政の大獄の始まり、としている。ここでは安政5(1858)年7月の不時登城関係者の処罰を「安政5年の政変」、同年9月に京都で始まる攘夷志士などの摘発・処刑を「安政の大獄」と呼ぶことにする。

註134-4 戊午の密勅

三谷「同上」,P149-P151 家近「同上」,P58-P60 藤田「同上」,P170-P171 井上「幕末…」,P68-P70

註134-5 安政の大獄

三谷「同上」,P151-P153 藤田「同上」,P170-P172

註134-6 桜田門外の変

三谷「同上」,P152-P156 藤田「同上」,P172 井上「幕末・維新」,P72-P73

註134-7 文部省「維新史」批判

三谷博「維新政治史の研究」/講座#12,P23-P25