1.3.3 日米修好通商条約

安政3(1856)年7月、アメリカ総領事として下田に着任したハリスは通商条約の締結を強く求めた。軍事力強化のために通商の必要性を認識し始めた幕府は、ハリスと交渉して通商条約をまとめた。安政5(1858)年2月、老中堀田正睦(まさよし)は勅許を得るべく上洛したが、孝明天皇の強い反対にあって条約は否認された。同じころ、病弱だった将軍徳川家定の継嗣問題があり、保守派が勝利して井伊直弼が大老に就任することになる。

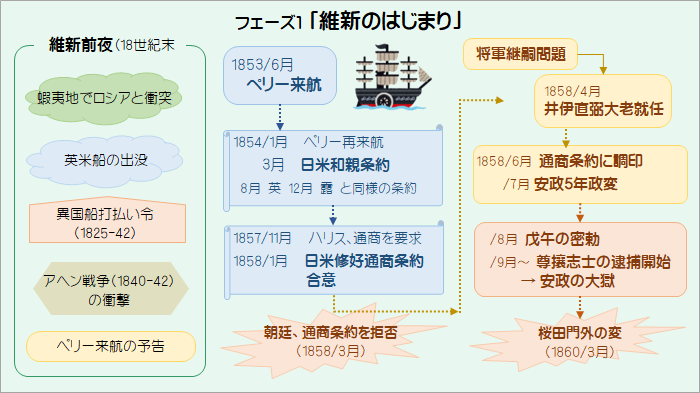

図表1.13(再掲) フェーズ1「維新のはじまり」

(1) 安政の改革註133-1

天保14(1843)年に25歳で老中になった阿部正弘がペリー来航の前後に行った改革を安政の改革という。それは次の3点からなる。

・挙国一致体制; 朝廷や有力大名の協力を得て、それまでの老中による独裁から挙国一致体制の構築を目指したもので、水戸藩徳川斉昭、越前国福井藩主松平慶永(春嶽)、宇和島藩主伊達宗城、薩藩藩主島津斉彬らとの連携を強めるとともに、大名への諮問も積極的に行った。こうした「衆議」にもとづく政治はその後の維新を進める上でのキーワードになっていく。

・人材登用; 優秀な人材を身分にとらわれずに積極的に採用した。岩瀬忠震、永井尚志、大久保忠寛、勝海舟、榎本武揚などが抜擢された。また、安政2(1855)年10月には開国に積極的な堀田正睦を老中首座につけた。

・軍事技術の導入と防衛力強化; 嘉永6(1853)年、江戸湾品川台場の築造に着手、9月には大船建造禁止令を解除し、軍艦の建造と輸入による海軍の創設に乗り出した。また、西洋式軍事技術をとりこんだ軍人養成機関である講武所、海軍伝習所、洋学教育機関である蕃書調所などを創設した。

(2) ハリスの大演説註133-2

安政3(1856)年7月21日、アメリカ総領事ハリスが下田に着任した。ハリスは通商を求める大統領書簡を持っており、その受け渡しのために将軍との謁見を要求した。下田奉行は「日本には日本の制度あり」と拒否し続けたが、第2次アヘン戦争(1856-60)の影響もあり、安政4(1857)年10月に将軍家定と江戸城で謁見が行われた。

ついで老中首座堀田正睦(まさよし)ら幕府首脳との面談でハリスは2時間以上に渡って大演説を行った。それは、以下のように、英・仏・露の脅威を指摘する一方、アメリカの友好・平和を強調するものだった。

・蒸気船と電信機の発明によって時間距離が短縮され、国際貿易が活発になった。日本もこれに参加して、その利益を享受すべきである。

・アヘン貿易をするイギリスを批判する一方、アメリカの日本に対する友好外交を強調。

・アヘン戦争やクリミア戦争をひきあいにしてイギリス、フランス、ロシアの脅威を強調する反面、アメリカは平和主義国であり、欧州諸国との仲介も行う。

(3) 日米修好通商条約の内定註133-3

ハリス大演説への批判

ハリスの大演説に対して、幕府内は積極派と慎重派に分かれた。積極派はハリスの主張に沿って条約を結ぶべきだとし、慎重派は消極的な開国策を主張した。慎重派はハリスの主張を他の文献と突き合わせて分析し、その問題点を主張した。

・アメリカは非侵略国だと言うが、メキシコ戦争ではカリフォルニアとニューメキシコを奪った。

・イギリスのアヘン貿易を批判するが、アメリカもトルコのアヘンを中国へ持ち込んでいる。

・領事が駐在すれば安全だというが、この7-80年、ヨーロッパは戦争に明け暮れている。

これらはすべて的確な指摘であった。

条約案の協議と内定

幕府は、慎重論をベースにするも一方で積極論も棄てずに「ハリスの要求はできるだけ退ける」を方針としてハリスと交渉を重ね、安政5(1858)年1月、次のような内容で合意した。

- ・長崎・箱館・横浜※1・兵庫(神戸)・新潟の5港の開港と居留地の設置

- ・自由貿易、協定関税、アヘン輸入禁止

- ・外交官の駐在

- ・外国人の遊歩範囲(10里以内)の限定

ただし、片務的最恵国条項、片務的領事裁判権、協定関税制が、幕府の認識不足からほとんど議論せずに盛り込まれた不平等条約であった。

※1 横浜について、アメリカは当初、神奈川宿(現在の東神奈川駅と横浜駅の間あたり)を要求したが、そこは東海道沿いで人通りが多く、外国人との間でトラブルが発生することを恐れた幕府が、東海道から離れた一寒村に過ぎなかった横浜村を開港地にした、と言われている。

(4) 諸大名への諮問註133-4

幕府は通商条約協議に際して、協議開始前から内定までに4回に渡って諸大名に意見聴取を行った。反対論もあったものの、最終的には薩摩の島津斉彬、土佐の山内豊信(容堂)、越前の松平慶永(春嶽)などの有力大名などを含めて大多数の大名が承認した。

大名の意見は以下の3つにグループ分けできる。

第1は、越前の松平慶永や薩摩の島津斉彬のような外様も含めた有志大名たちで、幕政改革の断行を前提に、締結せざるをえない条約の勅許を勝ち取るという方向性をもつものである。

第2は、譜代大名の圧倒的多数と旗本・御家人たちで、従来から政治権力を実質的に握っており、その体制を変えるつまりは全くない。対外戦争などできる状態ではなく、敗戦して条約を押しつけられるより、今呑んだ方が有利だ、というものである。

第3は、水戸の徳川斉昭に代表される強硬意見である。朝廷を尊崇する幕府こそが諸大名を統御していくという現行体制を維持すべきであり、そのためには外国の軍事力に屈することがあってはならない、と堀田正睦を罵倒するが、自分がアメリカに出向いて交渉する、といった奇論が出てくるだけで妙案はなく、最後には朝廷は幕府の要請に応えるべきだ、と感情を爆発させることしかできなかった。

(5) 朝廷への条約諮問註133-5

老中堀田正睦らは、安政5(1858)年2月5日に京都に着き、2月中旬に朝廷の武家伝奏と議奏に条約締結の事情を説明した。当今の世界情勢として、産業革命、貿易の全世界への展開、米中を結ぶ太平洋航路、アヘン戦争、プチャーチン来航、ペリー来航、スターリング来航、ハリスとの交渉、インドの反乱(セポイの乱)、クリミア戦争、などを詳しく説明した上で、今や「和親交易」を拒むことはできない、と言明した。堀田らは、朝廷の上級公家と姻戚関係にある大名を通して事前に根回しもしており、勅許は得られるものと信じていた。

孝明天皇の拒絶

朝廷内では、太閤の鷹司政通はじめ上級の公家たちは条約を承認する意向だったが、孝明天皇は拒否を宣言し、公家たちにも拒否するよう働きかけた。これに応えたのが下級の公家たちで、平公家88人が参内し、九条関白に条約拒否を強訴した。その結果、朝廷は「(通商条約は)御国威が立ちがたく」という条約拒否を明確に主張する文言をつけた上で、再度「衆議」して言上するように幕府に命じた。

孝明天皇が条約を拒否した理由について、井上勝生氏と家近良樹氏の見解を以下に紹介する。

{ 孝明天皇の考え方は、中国より優れた「神州」だという「神武帝より皇統連綿」の神話に基づいた大国主義思想の一つである。… 開国論の鷹司太閤や九条関白らの摂家に対抗する孝明天皇は、血脈が弱い閑院宮家の天皇であり、それも天皇がことさらに「皇統連綿」を強調する要因だった。}(井上「幕末・維新」、P64)

{ 天皇が通商条約の締結によって、何か得体のしれない変化が、この風土に生じるのではないかと恐れ、それを忌み嫌ったのも無理のない面があった。それも、たとえ形式的にせよ、自分が認可することで、そのような方向性が最終的に確定することへのためらい・恐怖(…)が、通商条約の拒否につながったことを理解しておく必要があるかと思う。}(家近「孝明天皇と一会桑」、P48)

おそらく、直接的には家近氏が指摘するような生理的な拒否反応だと思うが、その背景に井上氏が指摘するような理由があった可能性も否定できないだろう。

(6) 将軍継嗣問題とその意義

将軍継嗣問題とは…註133-6

嘉永6(1853)年に第13代将軍に就任した徳川家定は病弱で嗣子がない。松平慶永(春嶽)、伊達宗城、山内豊信(容堂)、島津斉彬ら有力大名、及び老中の阿部正弘や堀田正睦らは、開明的といわれた水戸の徳川斉昭の子で一橋家の徳川慶喜を推し、「一橋派」を形成した。これに対して、現状の幕政を維持しようとする井伊直弼などの譜代大名や大奥、将軍側近たちは、家定の従兄弟で血統的に最も有利な立場にあった紀州藩の徳川慶福(よしとみ 当時12歳)をかつぎ、「南紀派」とよばれた。

堀田正睦の上洛に先立ち、島津斉彬や松平慶永(春嶽)は姻戚関係にある上級公家に使者を送り、条約勅許の働きかけと合わせて将軍継嗣についても朝廷の協力を依頼した結果、一時、朝廷内で慶喜擁立の機運が高まった。

なお、一橋派と南紀派の対立は、慶喜か慶福かという単純な権力闘争ではなく、「公議・公論」を導入した政治改革を目指すか、旧来の幕府専制政治を維持するか、の争いでもあった。

「水戸の陰謀」と継嗣決定註133-7

条約勅許が難航していた間、京都では怪文書が飛び交った。その一つに水戸徳川家の家臣が条約勅許を阻もうと公卿に差し出した「水戸内奏書」と呼ばれた文書があった。これを見た井伊直弼の家臣長野義言(よしとき)は、徳川斉昭が息子慶喜の将軍擁立に朝廷を利用しようとした「水戸の陰謀」だと見なし、その旨江戸の直弼側近に書き送った。しかし、この時点で斉昭は親族の太閤鷹司政通に「今は打払いの時ではない」と明言している、などから幕府有司は斉昭の書いたものではない、と見ていたし、実際、これは長野の憶測に過ぎなかった。

ところが、慶福をかつぐ人々はこの「水戸陰謀論」にとびつき、慶喜を快く思っていなかった将軍家定も、大老井伊直弼、将軍慶福でかたまった。この陰謀論は斉昭が息子を将軍にしたいという私的な野望であり、許すことができない不正であるから、それに関与した者たちの処罰は苛酷にならざるをえない。それが安政の大獄につながった可能性を否定できないのである。

安政5(1858)年4月、江戸に戻った堀田が将軍家定に京都の首尾を報告した際、家定は井伊直弼の大老就任を言明し、慶喜の次期将軍はなくなったのである。

1.3.3項の主要参考文献

- 井上勝生「幕末・維新」、岩波新書、2006年11月21日

- 井上勝生「開国と幕末変革」、講談社学術文庫、2009年12月10日(原本は2002年)

- 藤田覚「幕末から維新へ」、岩波新書、2015年5月20日

- 三谷博「維新史再考」、NHKブックス、2017年12月25日

- 町田明広「攘夷の幕末史」、講談社学術文庫、2022年4月12日

- 家近良樹「孝明天皇と「一会桑」」、文春新書、2002年1月20日

- 西川武臣「ペリー来航」、中公新書、2016年6月25日

- 宮地正人「幕末維新変革史(上)」、岩波現代文庫、2018年10月16日

1.3.3項の註釈

註133-1 安政の改革

藤田「幕末から維新へ」,P135-P137 町田「攘夷の幕末史」,P68-P70

{ 阿部政権は外様大名から庶民に至るまで、外交問題についての意見を募るなど、開放的な政策を行った。その結果、身分や組織の枠を越えて議論を進める、いわゆる「処士横議」の風潮を生み、幕政批判が公然と起こる下地が形成された。安政の改革は幕府に一服の清涼剤を与え、立ち直りのきっかけになるかと思われた。しかし、その矢先、大老井伊直弼による恐怖政治がはじまり、元の木阿弥に帰してしまった。}(町田「同上」、P70)

註133-2 ハリスの大演説

井上「幕末・維新」,P40-P43 井上「開国と幕末変革」,P216-P217 「西川「ペリー来航」,P162-P163

{ (ハリスは)アメリカとの条約があれば、心配はないし、貿易は利益になると断ずる。欧州列強と「確執」(紛争)が起これば、アメリカ大統領が仲立ちになる。加えて「軍船、蒸気船、その他何様の軍器にても」また海軍・陸軍の「士官歩兵」幾百人でも「御用」であれば差し出そうと、アメリカの友好外交の方針を述べる。…}(井上「幕末・維新」,P42)

註133-3 日米修好通商条約の内定

井上「幕末…」,P43-P53 井上「開国…」,P217-P223 藤田「幕末から維新へ」,P139-P140

{ ハリスの『日本滞在記』にハリス自身による演説の要約が記されている。幕府側の「対話書」と正確に照応するが、ただ、ハリスは、アメリカ平和論とイギリス脅威論を、要約ではすべて消去していた。欧米の常識に反した説明で、半未開国日本向けの交渉テクニックだったからである。}(井上「幕末・維新」,P45)

註133-4 諸大名への諮問

井上「開国…」,P222-P223 宮地「幕末維新変革史(上)」,P224-P226

註133-5 朝廷への条約諮問

井上「幕末…」,P55-P67 井上「開国…」,P222-P245 藤田「同上」,P141-P144 家近「孝明天皇と一会桑」,P42-P52

{ 孝明天皇は1月26日付の関白宛の書簡で次のように条約不承認の意志をはっきりと表明する。

開港・開市の事、いかようにも閣老(堀田)上京の上、演説そうろうとも、固く許容これなきよう…愚身(天皇)においては、承知しがたくそうろう、… 異人の輩、それを聞き入れずそうらわば、その時は、打払い然るべきやとまでも、愚身においては決心。}(井上「開国と幕末変革」,P226)

註133-6 将軍継嗣問題とは…

井上「幕末…」,P53-P54 藤田「同上」,P142-P143 三谷「維新史再考」、P158-P160

註133-7 「水戸の陰謀」と将軍継嗣決定

三谷「同上」,P142-P145