1.3.2 ペリー来航

1852年11月24日(西暦)に米国東海岸ノーフォークを出航したペリーはアフリカ南端喜望峰をまわって1853年5月に上海に到着した。ここで艦隊を整え、沖縄と小笠原諸島を訪問した後、1853年7月8日(嘉永6年6月3日)、浦賀に来航した。

アメリカ東インド艦隊司令長官ペリーが率いる艦隊は、蒸気船2隻(旗艦サスケハナ号;2450トン・全長78m、ミシシッピ号;1692トン・全長69m)と帆船2隻だった。当時の日本の千石船は100トンクラスだったから、海軍力の差は歴然としていた。註132-1

この項(ページ)では、ペリーが来航・再来航して日和親条約を締結し、引き続きイギリス・ロシア・オランダとも同様の条約を結ぶまでを扱う。

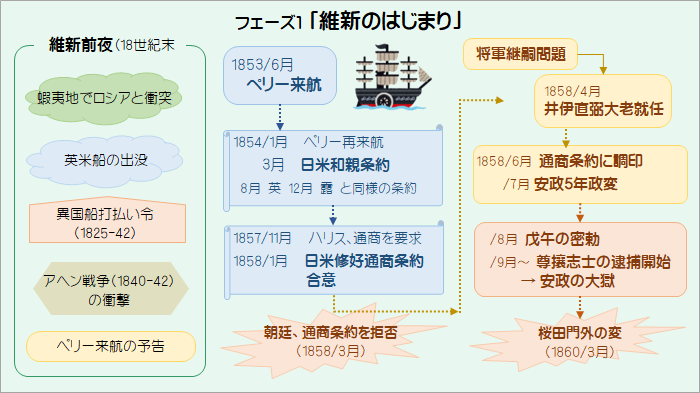

図表1.13(再掲) フェーズ1「維新のはじまり」

(1) 最初の日米交渉註132-2

ペリー艦隊が投錨すると、多くの警備艇が艦隊を取り囲んだ。そのうち浦賀奉行の与力中島三郎助が旗艦サスケハナ号のもとに漕ぎ寄せて乗船を求めたが、幕府の高官しか乗せないと断られたため、浦賀の副奉行と詐称して乗船し、ペリーの副官と会談した。

副官はペリーの目的は大統領の書翰(国書)を渡すことだと述べたが、中島はそれは長崎で行うことになっているので艦隊を長崎に回航するよう求めた。副官は、特命全権大使であるペリーは江戸で日本政府高官に渡すことを望む、と拒否した。中島は「国にはその国の法があり、その法を犯すことはできない」と国際法に沿った反論をしたが、このときは物別れのまま終わった。

アメリカ側はあくまでも江戸での受け渡しを要求して、6月6日にミシシッピ号を羽田沖まで侵入させ示威行動を行った。幕府は大統領書簡を受け取るだけで協議はしないことを条件に久里浜で受け取ることを提案し、ペリーも合意した。

(2) 大統領書簡(国書)受領註132-3

6月9日、ペリーは久里浜に上陸し、浦賀奉行が大統領書簡を受領した。

大統領書簡は、カリフォルニアから日本まで蒸気船で18日間で到達できるようになったこと、ゴールドラッシュなどによる経済発展、日本近海での捕鯨の活発化、などの変化を指摘した上で、両国の友好と通商関係の樹立、捕鯨船等への石炭と食料の供給、漂流者の保護を要請するものだった。

ペリーはこの書簡を幕府に渡すと、来春の再来日を通告して去っていった。その理由をF.ホークスが編纂した公式記録「ペリー提督日本遠征記」より要約する。

{ 大統領親書の要求に関する日本側の審議が日時を要することはわかっており、回答を引き延ばされたあげく手ぶらで帰らざるをえなくなるに違いない。提督は1カ月以上も滞留できるだけの十分な食料や水を保有していなかった。また、中国の騒乱状態(筆者註:太平天国の乱)によってかなり危険になった中国沿岸におけるアメリカの権益を保護するため。提督の艦隊が必要とされていた。さらに、合意が成立した時の日本への贈り物がまだ輸送途上にあった。}(「ペリー提督日本遠征記」,Ps7800-<要約>)

(3) 幕府の方針註132-4

ペリー離日直後の6月22日、将軍家慶が死去し、病弱な家定が新将軍に就任した。

7月、老中阿部正弘は全大名と幕臣に大統領書簡を公開して対応策の上申を求めた。方針決定の上で最も重要なポイントは通商を認めるかどうかにあった。寄港した船への薪水供給だけであれば、すでに天保13(1842)年の薪水給与令の実績があり、攘夷派からの反発は少ないと考えられた。

阿部の諮問に対して、800通以上の答申が寄せられ、通商容認から攘夷まで幅があるものの、避戦が多数意見を占めた。阿部が海防参与として迎え入れた攘夷論者である水戸の徳川斉昭は、「内戦外和」つまり、国内では危機を煽って武備を強化し、それが整うまで交渉を引き延ばそうと主張した。

11月に示された幕府の方針は、通商要求については「ぶらかし」策をとり、アメリカの出方によっては戦争もあり得るので防備体制を準備せよ、というものだった。

(4) ペリー再来註132-5

ペリーは翌年1月14日、7隻の艦隊で来航(その後9隻に増加)し、現在の金沢八景の沖に投錨した。日本側は交渉場所として、鎌倉や浦賀を提案したが、ペリーはできるだけ江戸に近い場所をのぞんだため、最終的に横浜で行うことになり、2月10日から会談が始まった。

(5) 日米和親条約締結註132-6

冒頭の議論_通商関係の除外へ

ペリーは会議冒頭で、モリソン号事件(1837年_1.2.7項(7))をとりあげて「日本は人命を重んじない、漂流しても救助しない、海岸に近づけば発砲する、漂流した日本人をアメリカ人が救っても受け取らない」と指摘し、漂流船員に対する人道的待遇と、あわせて通商関係を要求した。対して、日本側全権の林復斎は、「日本は人命を重んずることにおいて万国に勝っており、それゆえ300年近い太平が続いている。他国の船が遭難した時は薪水食料を供給して漂流民は長崎へ護送しオランダを通じて返してきた」と反論し、通商については「外国の品がなくても日本は十分。今回の主意は人命重視のはずであるが、交易の議論は利益の話で人命には無関係」と述べた。

この回答にペリーはしばらく無言で考え込み、やがて通商は強いて要求しないと言明した※1。アメリカの主たる目的は、西海岸から日本を経て中国に至る太平洋航路の開設と捕鯨船などの遭難救助体制の充実であり、この時点では通商の優先度は低かったのである。

※1 ペリーが通商を除外することに同意した理由について、井上勝生氏は次のように指摘している。{ 欧米は日本の約10倍の人口を擁する中国市場に関心を集めており、日本市場を重視していなかった。}(井上「幕末・維新」、P19)

ペリーにとって通商の優先度が低かったことは、出発直後に彼が大統領あてに送った手紙(「ペリー提督日本遠征記」,Ps2756-)で、船舶の避難および物資補給のための寄港地の確保の重要性を訴えているものの、通商についてはほとんどふれていないことからも推定できる。

その他の議論

開港地について、日本側は当初、長崎だけを想定していたが、ペリーは浦賀、松前、那覇など5港の開港を要求した。日本は譲歩し、箱館と下田を寄港地とすることで合意した。

最終段階で問題になったのは日本国内における外国人の通行範囲の問題で、文明国同士であれば自由通行であるが、幕府は自由通行を認めず、下田で7里、箱館で5里以内の範囲とすることに決定した。これはのちに、外国商人の国内市場への侵出を拒み、国内市場を防衛する重要な規制となった。

条約の概要

会談は嘉永7(1854)年2月30日まで続き、3月3日調印された。その主な内容は次の通りである。

- ・両国の永世不朽の和親

- ・下田と箱館の2港において、薪水・食料・石炭その他必要物資を供給する

- ・遭難した船員の救助、引き渡し

- ・領事の駐在

- ・片務的最恵国待遇

朝廷への報告

{ 和親条約の締結については、この後に締結されたイギリス、ロシアとの条約も含めて、安政2(1855)年9月に京都所司代から関白らに経緯や内容を報告した。関白鷹司政通は納得し、天皇に報告したが、天皇も一応満足の意を表した。}(家近良樹「孝明天皇と一会桑」,P19<要約>)

(6) 日英和親条約締結註132-7

嘉永7(1854)年2月、ロシアvsトルコのクリミア戦争※2に英仏が参戦し、同年閏7月、カムチャッカ半島南東岸のロシア軍基地を英仏軍が攻撃した。戦闘は英仏軍の敗北ですぐに終わったが、イギリスの艦隊司令長官スターリングは長崎に入港し、戦争のために日本の諸港への入港許可を求める書簡を長崎奉行に送った。長崎奉行は幕府老中とも相談の上、戦争のためではなく、一般の薪水食料や船の修理のためということで長崎と箱館への入港を許し、日米和親条約に準じた日英和親条約を同年8月締結した。

同じころ、ロシアとの和親条約交渉も進んでおり、日本は欧米列強に対する「等距離外交」を意図したのである。列強の大戦争という事態の中で、孤立状態を続けることはできなくなっていることを認識させた事件でもあった。

※2 クリミア戦争(1853-56): 当時、バルカン半島を支配していたオスマン・トルコに対して、南下策を展開していたロシアが、ちょっとした事件をきっかけに戦争をしかけ、英仏はオスマン側についてロシアの南下を阻止しようとした。大規模な戦争になり、ロシア軍劣勢のうちに終ったが、ロシアは地中海に進出できず、英仏も決定的な勝利を得ることはできなかった。なお、この戦争ではナイチンゲールが活躍し、赤十字の設立にも影響した。

(7) 日露和親条約締結註132-8

ペリーが日本へ向かったことを知ったロシアは、プチャーチン提督を全権使節として日本へ派遣した。プチャーチンはペリーより1カ月ほど後の嘉永6(1853)年7月に長崎に着き、宰相ネッセルローデの書翰を提出した。書翰には、北方領土の画定と通商関係の樹立が要請されていた。交渉は、日本側全権の筒井政憲と川路聖謨の到着を待って、同年12月からはじまった。筒井も川路も老練な旗本で、ロシア側も舌を巻く見事な交渉ぶりを発揮した通商交渉では、プチャーチンが「通商は国を富ます」と主張したのに対し、川路は「日本は他国に行けない、外国船を待つだけ」、また、ロシアからの贈り物を引き合いに出し「立派な贈り物をいただいたが、これを買うために着ている衣服も渡して素っ裸になってしまいかねない」と、ロシア人たちを笑わせたという。。

領土問題では、日本側はアイヌ民族の住む地域すべてが日本領だとして、千島全島と樺太島南半分の領有を主張したが、ロシアはエトロフ島北部以北、樺太島の全島領有を主張した。

交渉は途中で上述の英仏軍によるカムチャッカ半島攻撃などもあって、断続的に1年半近くにわたって続けられた。安政1(1854)年11月には露艦隊旗艦のディアナ号が、東海大地震の津波で沈没するという事件もあったが、同年12月、次のような内容で妥結した。

- ・国境は、千島列島についてはエトロフ島より南を日本領、ウルップ島より北をロシア領とし、樺太島は国境を決めず、雑居状態とする※3。

- ・通商条約は締結せず、アメリカやイギリスと同様の和親条約のみを締結する。

※3 千島列島及び樺太の「北方領土」は、1875(明治8)年の樺太千島交換条約で、千島列島全島を日本領とするかわりに、樺太全島をロシア領とすることになり、さらに日露戦争後に樺太南部が日本領となる。

(8) 日蘭和親条約締結註132-9

オランダは長崎・出島での交易の制度改正を求めていたが、安政2(1855)年12月、英米露と同様の和親条約を結び、オランダ人は自由に出島を出て長崎を通行できるようになった。

コラム ペリーがもたらした日米交歓

F.ホークスが編纂した公式遠征記録「ペリー提督日本遠征記」(以下「遠征記」と略す)には次のような記録が残っている。

嘉永7(1854)年2月10日、第1回目の会談の後、日本側は遅めの昼食に日本食を用意した。江戸の一流料理屋が用意したもので、酒と吸い物、50種類の肴、本膳に二の膳、三の膳、デザートと続く豪勢な料理だったが、アメリカ人には淡白すぎたのか、「遠征記」には「軽食が用意された」とだけ記されている。

一方、2月29日にはペリーが旗艦ポーハタン号上で大宴会を開催した。牛や羊、魚・野菜・果物が特上のワインや様々な酒とともにふんだんに提供され、武士たちは素晴らしい大食漢ぶりを発揮したが、それでも残った料理は紙で包み袖に入れて持ちかえった。アルコールが入って陽気になった武士たちは軍楽隊の音より大きな声で叫び、応接掛の松崎などはペリーの首に抱きつき、何度も「日本とアメリカの心は一つ」と叫んだ。隊員のプレブルはその日の日記に「母国を出て以来、これほど屈託なく笑い楽しんだことはなかった」と書いている。

「遠征記」には民衆の様子も書かれている。ペリー艦隊が久里浜での国書授受の直後6月10日、金沢八景沖に停泊し、翌早朝、測量船が陸に近づくと、住民が集まってきた。彼らは身振り手振りで歓迎の意を表し、おいしい桃を提供してくれる住民もいた。士官が短銃を見せ、それを発射して民衆を面白がらせ、驚かせ、喜ばせた。帰還した水兵たちは、日本人の親切な気質や国土の美しさに、有頂天になっていた。眼の向くどこでも、風光絵のごとく――「遠征記」の挿入画には遠くに富士山、美しい入江、手前に島が描かれている――艦上にいる者さえ周囲の海岸を眺めて飽くことを知らなかった。

(参考文献: 井上「開国と幕末変革」,P190-P195、横浜開港資料館「ペリー来航と横浜」,P36、ホークス「ペリー提督日本遠征記」

1.3.2項の主要参考文献

- 井上勝生「幕末・維新」、岩波新書、2006年11月21日

- 井上勝生「開国と幕末変革」、講談社学術文庫、2009年12月10日(原本は2002年)

- 西川武臣「ペリー来航」、中公新書、2016年6月25日

- 町田明広「攘夷の幕末史」、講談社学術文庫、2022年4月12日

- M.C.ペリー F.L.ホークス編纂 宮崎壽子監訳「ペリー提督日本遠征記(上下合本版)」、角川ソフィア文庫(電子書籍)、2016年9月24日

1.3.2項の註釈

註132-1 ペリー艦隊

井上「開国と幕末変革」,P170,P176 西川「ペリー来航」,P16-P19

註132-2 最初の日米交渉

井上「開国…」,P170-P183 西川「同上」,P57-P60 ホークス「ペリー提督日本遠征記」,Ps6753-

{ アメリカ国務省は、ペリー出港時、全般命令(General Directions)として「自衛上必要とする場合以外は、決して武力に訴えるべきではない」と命じていた。… 「ただし、長官自身もしくは将校の一人たりとも個人的侮辱を加えられることがあらば断じて宥恕すべきではない」と命令した。}(井上「開国…」,P179)

{ 提督がミシシッピ号と測量用のボートを送ったのは、ひとつには、強力な軍艦が江戸に近づいていくという状況が、当局をあわてさせ、こちらの要求に色良い返事を出すように促すことになると確信していたからである。期待したとおりになった。}(「遠征記」,Ps6972-)

註132-3 大統領書簡(国書)受領

井上「開国…」,P183 藤田「幕末から維新へ」,P130-P131 町田「攘夷の幕末史」,P65 西川「同上」,P60-P67

註132-4 幕府の方針

藤田「同上」,P131-P133 町田「同上」,P66-P67 西川「同上」,P77

註132-5 ペリー再来

西川「同上」,P80-P82 横浜開港資料館「ペリー来航と横浜」,P26

註132-6 日米和親条約締結

井上「開国…」,P183-P189 井上「幕末・維新」,P15-P23 藤田「同上」,P133-P134 横浜開港資料館「ペリー来航と横浜」,P28-P29

研究者によって、条約締結についての評価は分かれる。

{ 日本にとってやむをえず結んだ条約であったが、押しつけられたという側面だけで低く評価するのは一面的である。}(井上「幕末…」,P23)

{ いかに幕府が取り繕おうと、「アメリカの軍事的な威しに負けて結んだ屈辱的な条約」と多くの人々にうけとられた。…皇国が侮辱されたと意識され、攘夷感情に火をつける結果となった。}(藤田「同上」,P134)

註132-7 日英和親条約締結

井上「開国…」,P200-P208 井上「幕末…」,P31-P33 藤田「同上」,P130-P135

{ (長崎奉行の)水野がスターリングに渡した覚書では、「港内はもちろん、日本の地方、近き沖合にて戦争はあいならずそうろうこと」と、領海での戦争も禁止する旨が記されている。しかも「戦争のために開く港になき上は、敵より取り得るところの品又は船など囲い置きそうろうことなりがたし」と、敵船や敵国の貨物を「捕獲」したとき、それを日本の港へ入れることも禁止する。}(井上「開国…」,P207)

註132-8 日露和親条約締結

井上「開国…」,P198-P200、P211-P215 井上「幕末…」,P23-P29、P34-P35 藤田「同上」,P130-P135

{ 当初、幕閣内では、長崎に来航し穏健な対応をするロシア一行に対して親露論が支配的となり、ロシアとのみ通商条約を結び、連携して米英を防ぐという政策すら登場した。しかし、この画期的なプランは、幕政参与の水戸斉昭の猛烈な反対で立ち消えとなった。}(町田「同上」,P73)

註132-9 日蘭和親条約締結

井上「開国…」,P215