1.3 維新のはじまり

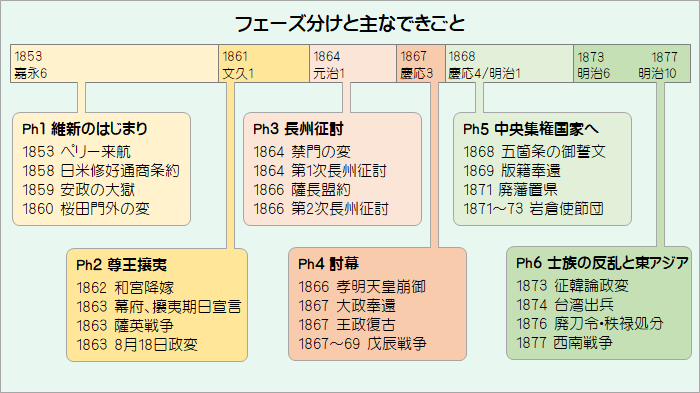

このレポートでは、明治維新を次の6つのフェーズ(Ph)に分け、各フェーズが一つの節を構成している。この節は、Ph1を対象にしており、ペリー来航の直前から、日米修好通商条約の締結を経て、いわゆる「安政の大獄」とその後、井伊直弼が暗殺される桜田門外の変までについて述べる。

図表1.1(再掲) 明治維新、6つのフェーズ

注)陰暦を使用していた1872年以前は陰暦の日付をもとに年号だけを西暦で表示している。

1.3.1 ペリー来航前夜

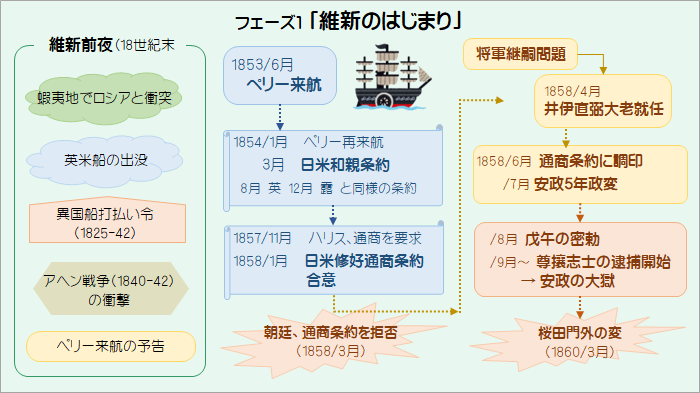

ペリーは突然現れたのではなく、その10年近くも前から、いずれ使節が来るであろうという兆候はあったし、幕府もそれなりの準備をしようとしていた。

図表1.13 フェーズ1「維新のはじまり」

(1) オランダ国王の勧告註131-1

中国でアヘン戦争(1840-42)が終了し、日本では天保の改革(1841-43)が中途半端なまま終わったあとの天保15(1844)年7月、オランダ国王は書簡を長崎へ送り、中国の二の舞を避け平和な日本を維持するため、諸外国と通商関係を持つことを勧告した。

これに対して幕府は翌年、従来から通信関係のある朝鮮・琉球、通商関係のあるオランダ・中国以外と新たな関係を持つことはない、と鎖国維持の方針を回答している。

(2) 外国船の頻繁な渡来註131-2

外国船は19世紀に入る前後から日本周辺に出没していたが、アヘン戦争が終わると、さらに活発になった。

- ・天保15(1844)年3月 フランス軍艦、琉球に渡来。

- ・弘化2(1845)年2月 アメリカの捕鯨船が浦賀に来航し、日本人漂流民22人を日本に引き渡した。

- ・弘化2(1845)年5月 イギリス船、琉球に渡来。

- ・弘化2(1845)年7月 イギリス測量艦、長崎に来て湾内を測量。

- ・弘化3(1846)年閏5月 フランス艦隊司令長官セシーユ、琉球に来て通商を要求、その後長崎で捕鯨船の保護を要求。

- ・弘化3(1846)年閏5月 アメリカ東インド艦隊司令長官ビッドルが、通商の可能性を打診するために浦賀に渡来したが、日本は通商も国交を開くことも拒否。

- ・嘉永1(1848)年5月 アメリカ捕鯨船の乗組員が松前に漂着。

- ・嘉永2(1849)年2月 アメリカ軍艦プレブル号が長崎に渡来し、松前に漂着した米捕鯨船の乗組員を引き取った。

- ・嘉永2(1849)年閏4月 イギリス測量艦、浦賀・下田に来航し湾内を測量。

(3) 幕府の対応註131-3

幕府にとってインパクトが大きかったのは、1846年にフランス艦隊とアメリカ艦隊から琉球と浦賀で通商要求を受けた時である。フランスは琉球官吏の頑強な抵抗にあってあきらめ、アメリカ軍艦も中国で条約批准書の交換を終えた後に立ち寄ったもので、通商拒否の回答を受けるとすぐに立ち去った。

このときの老中は、ペリー来航時にも対応することになる阿部正弘で、彼は1846・1848・1849年の3回、異国船打払い令の復活を提案したが、軍備が整わないのに欧米と戦争はできない、と学問所の外交顧問も江戸湾警備担当の大名も反対したので、あきらめざるをえなかった。そのかわりに阿部は、「御国恩海防令」を布告し、諸大名に海防の強化を命じるとともに、百姓・町人にも身分に応じた協力をするよう命じた。

{ 鎖国政策を守るには西洋国家の軍事的威嚇を撥ね返せるほどの軍備が必要であるが、それがどの程度必要かはわからない。さりとて、開国政策に転換することは成り行き上、難しいというのが当時の状況であった。}(三谷「維新史再考」、P111)

(4) 幕府内にあった対外政策註131-4

阿部正弘は1849年、対外政策について海防掛、長崎江戸湾警備の諸大名、長崎・浦賀奉行、学問所などに意見を求めた。藤田覚氏は、この意見聴取で学問所の有識者などに開国論があったことを指摘しているが、三谷博氏は、当時の幕府内には次の3つの対外政策があったという。

- ① 阿部正弘は、鎖国の維持が最優先でそのために海防の強化が不可欠、と考えていた。

- ② 海防掛(勘定奉行や目付)は、海防の強化には増税が必要だが、増税すれば国内に一揆などの騒擾を引き起こす必要があるので西洋にある程度譲歩するのはやむをえない、との考えだった。

- ③ 浦賀奉行などは、通商を行い、その利益を海防にあてるべし、と主張した。

(5) 天皇・朝廷の動揺註131-5

弘化3(1846)年8月、朝廷は幕府に対して勅書を出し、「異国船の渡来が頻繁で心配だ。海防を強化して『神州の瑕瑾』にならないよう処置せよ。また、近年の対外情勢について報告せよ」と要求し、幕府はそれに応じて異国船の渡来状況を報告している。従来、幕府がこのような報告を朝廷に対して行うことはなかったが、文化4(1807)年の先例(1.2.7項(3))が今回確認され、朝廷は幕府の対外政策に介入できるようになっていく。

この後、朝廷は石清水八幡宮で、異国船を風波で撃退することを祈り、伊勢神宮や東大寺に「夷狄調伏」「異国撃壤」の祈祷を命じた。神仏に祈ることは当時の天皇・朝廷の重要な役割だった。

(6) ペリー来航の予告註131-6

ペリー来航の1年前、嘉永5(1852)年6月、アメリカの要請を受けたオランダ商館長は、アメリカの使節が数隻の船で訪れる、と予告してきた。阿部正弘は長崎・江戸を警備する大名らへ情報を提供し警戒を指示したが、ちょうど江戸城西の丸が焼けて再建工事を始めたばかりで、海防を強化する余裕はなく、使節の到来を待つだけだった。

1.3.1項の主要参考文献

- 藤田覚「幕末から維新へ」、岩波新書、2015年5月20日

- 三谷博「維新史再考」、NHKブックス、2017年12月25日

- 西川武臣「ペリー来航」、中公新書、2016年6月25日

1.3.1項の註釈

註131-1 オランダ国王の勧告

藤田「幕末から維新へ」,P124-P126 三谷「維新史再考」,P110

註131-2 外国船の頻繁な渡来

藤田「同上」,P126,付15 井上「開国と幕末変革」,P371-P372 西川「ペリー来航」,P8-P15

{ 1849年2月のプレブル号によるアメリカ人乗組員引取は、アメリカ政府が日本との間で条約を締結する必要性を改めて確認する機会になった。}(西川「同上」、P15<要約>)

註131-3 幕府の対応

藤田「同上」,P126-P127 三谷「同上」,P110-P111

註131-4 幕府内にあった対外政策

藤田「同上」,P128 三谷「同上」,P112-P113

{ 阿部正弘の外交顧問の筒井政憲らは、徳川家康の時代には外国貿易が活発に行われていた歴史事実を持ち出し、鎖国祖法観を相対化している。}(藤田「同上」,P128)

註131-5 天皇・朝廷の動揺

藤田「同上」,P128-P129

註131-6 ペリー来航の予告

三谷「同上」,P113 藤田「同上」,P130