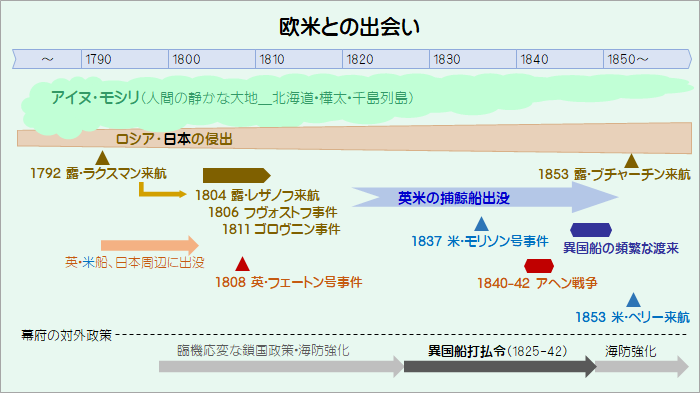

1.2.7 欧米との出会い

18世紀末、アイヌ民族が自然とともに住んでいた「蝦夷地」で、南下してきたロシア人との出会いに始り、19世紀に入ると英米などの異国船が次々と日本近海にあらわれるようになった。

図表1.12 欧米との出会い

(1) 蝦夷地への侵出註127-1

18世紀、蝦夷地(北海道・千島列島・樺太島など)はアイヌ人たちが「アイヌ・モシリ」=「人間の静かな大地」と呼ぶ豊かな土地だった。まだ正確な地図もないこの千島列島や樺太に日本人が侵出していくのは18世紀後半であり、アイヌ人との衝突(1791年クナシリ・メナシの戦い)も起きた。ちょうどその頃、松前藩のある南部を中心にニシンやサケ、マスなどの漁業が盛んになり、なかでも綿花など商品作物の肥料となったニシンは北陸や畿内などに大量に輸出されるようになった。

一方、17世紀末にカムチャッカ半島に達したロシア人たちは、欧米で人気のあったラッコなどの毛皮を求めて南下し、18世紀後半には千島列島南部に至り、1770年にはウルップ島でアイヌ人と戦った。ロシアは1799年、北千島、アリューシャン列島、アラスカを統括する露米会社を設立して少数民族の併合政策を開始した。

同じ1799年、下記のラクスマン来航にも刺激され、幕府は蝦夷地の直轄化を開始する。

(2) ラクスマン来航註127-2

寛政4(1792)年9月、ロシア皇帝の使節としてラクスマンが大黒屋光太夫ら3人の漂流民を連れて根室に来航し、通商交渉のため江戸行きを要請する国書を幕府に送り、根室で越冬した。翌年、幕府(老中:松平定信)は鎖国の堅持を宣言する一方で、長崎でオランダなどと行っている管理貿易方式での交易を許す覚悟でロシア船の長崎への入港許可証を渡し、幕府の意向を知ったラクスマンは帰航した。

(3) レザノフ来航とフヴォストフ事件註127-3

文化1(1804)年9月、長崎入港許可証を持った全権使節レザノフが漂流民4人を伴って長崎港に来航した。レザノフは上記(1)に記した露米会社の最高責任者であり、北太平洋やアメリカ北西岸のロシア植民地へ食料などを日本から購入して供給できるようにすることが目的だった。

幕府は老中たちによる協議のためにレザノフを約6カ月も待たせた上、「鎖国の祖法」を口実に通商拒否を回答した。

フヴォストフ事件

レザノフは、日本に通商を認めさせるため、皇帝アレクサンドル1世に許可を求める書簡を送るとともに、露米会社の部下の海軍大尉フヴォストフに攻撃を指示した。皇帝からの許可が降りないまま、フヴォストフは1806年9月から翌年6月にかけて樺太や択捉島、利尻島の日本船を攻撃した。

日本では一時、蝦夷地を数百隻のロシア船が包囲したという流言が飛び交うほどの大騒動となり、幕府は東北諸藩に出兵を命じ、4000人が出兵してロシアの攻撃に備えた。

文化4(1807)年6月、幕府はロシアとの紛争に関する情報を朝廷へ報告した。{ 求められもしないのに幕府の方から朝廷へ対外関係情報を報告したのは前例のない行為で、これは幕府が朝廷に対外情勢を報告する先例となり、義務となっていった。}(藤田「幕末から維新へ」,P19)

ゴロヴニン事件

文化8(1811)年、幕府はロシア軍艦ディアナ号艦長ゴロヴニンが測量のために国後島に上陸したところを捕らえ、松前に抑留した。「フヴォストフ事件」の報復である。ディアナ号のリコルド副艦長は、高田屋嘉兵衛を国後島沖で捕らえ、嘉兵衛と協力してフヴォストフ事件はロシア政府と無関係という弁明書を提出し、日本側もこれを受け入れてゴロヴニンを釈放した。なお、高田屋嘉兵衛はその後、蝦夷地の豪商になっている。

この事件後、ロシアはナポレオン戦争や内乱などもあり、対日通商樹立の働きかけは、1853年のプチャーチン来航まで中断された。

(4) フェートン号事件註127-4

文化5(1808)年8月、イギリスの大型軍艦フェートン号がオランダ国旗を掲げて長崎湾に入ってきた。フランス革命後のオランダはフランスに服属しており、ナポレオン戦争でフランスと戦っていたイギリスとは交戦状態にあった。

フェートン号の目的はオランダ船の拿捕だったが、オランダ船はおらず、オランダ国旗を掲げていたフェートン号に向かったオランダ商館員を拿捕した上、幕府に対して食料・薪水を要求した。長崎奉行は、防備を受け持っていた肥前藩などを動員してフェートン号を焼き払おうとしたが、肥前藩は経費節減のため、本来1000人いるはずの藩士が100人しかいなかったため、要求を受け入れ食料などを供給した。フェートン号はそれを受け取ると商館員を解放して去っていった。

長崎奉行と肥前藩の家老らは、国威を辱めたとして切腹した。

(5) 捕鯨船の出没註127-5

18世紀末から19世紀にかけて、照明や潤滑油の原料となる鯨油の需要が増え、1820年代になると北太平洋やオホーツク海で操業するアメリカやイギリスなどの捕鯨船が急増し、日本近海を巡航するアメリカ捕鯨船は30隻以上に達した。その結果、文政5(1822)年に浦賀に来航したイギリス捕鯨船サラセン号、文政7(1824)年5月、常陸大津浜にイギリス捕鯨船員が小船で上陸など、長期の海上操業により不足する食料や水などを求めて寄航する船が増加し、庶民が欧米人と接触する機会も増えていった。

こうした外国船と庶民との出会いにおいて、庶民に敵意や排外意識などが発生するようなことはなかった。逆に、民衆が欧米人と懇意になり、キリスト教などに誘われるのを警戒することが攘夷論の出発点になる場合もあった。

(6) 異国船打払令註127-6

18世紀末にロシア人が蝦夷地に出没するまで、幕府に明確な対外施策はなく、禁令と慣習の中で処理されていた。鎖国政策は、日本人の出入国禁止に重点がおかれ、異国船の渡来はスペイン、ポルトガル、イギリスが禁止されていたが、それ以外は原則自由だった。

松平定信の方針

対外政策を体系化し、鎖国、避戦、海防という3次元の枠組みを作ったのが寛政の改革(1787-93)を主導した松平定信だった。「鎖国」については、以前から来航を続けてきた国以外からの渡来は原則として禁止するが相手の出方次第で臨機応変に対応する、海防を強化し戦争回避を考慮して対応する、という方針だった。それはラックスマン来航への対応にあらわれている。しかし、レザノフ来航時には、新規渡来の禁止という原則だけで対応する結果になった。

異国船打払令(無二念打払令)

幕府、諸藩ともに財政危機に苦しみ海防態勢まで手が回らないなかで、異国船の来航が増加すると、幕府は文政8(1825)年、異国船はたとえ漂流船であっても無差別に撃退せよ、という「無二念(むにねん)打払令」を出した。そこには、渡来する船は漁船や海賊船なので攻撃しても戦争にはならないし、遠い欧米から万里の波濤を越えて、日本まで軍艦を派遣することなどありえない、という甘い情勢認識があった。

(7) モリソン号事件と蛮社の獄註127-7

天保8(1837)年6月、日本人漂流民7名をのせたアメリカの商船モリソン号は、漂流民の返還と通商・布教のために浦賀沖に碇泊した。しかし、浦賀奉行所は、モリソン号の用件も聞かずに異国船打払令によって非武装のモリソン号を砲撃し、退去させた。モリソン号はやむなく鹿児島湾に向かったが、ここでも砲撃されてマカオに引き返し、日本人漂流民は帰国できなかった。

蛮社の獄

この事件を知った蘭学者の高野長英と渡辺崋山はそれぞれ著書を書き、異国船打払い令を批判した。一方、幕府はモリソン号事件をきっかけに江戸湾防備の強化を模索し、蘭学者で開明派の江川英竜(ひでたつ)と目付で保守派の鳥居耀蔵に立案を命じた。江川は本格的な案、鳥居は軽微な案を提示して、蘭学者の開明派と保守派は対立した。

この対立も影響して、天保10(1839)年、鳥居を中心とする幕府は、蘭学者グループを弾圧(蛮社の獄)し、崋山は国元蟄居(まもなく自殺)、長英は永牢に処された。

(8) アヘン戦争の衝撃註127-8

アヘン戦争(1840-42)の第1報は開戦直後の天保11年6月(1840年7月)、長崎に入港したオランダ船から伝えられた。この時点でまだ本格的な戦闘は始っていなかったが、アヘン貿易の実態、開戦の経緯、前哨戦の様子などが伝えられた。

本格的な戦闘の状況は、天保11年12月に入港した中国船が、イギリス軍艦44隻が定海県※を激しく攻撃して占領したことなどを伝え、その後も中国船から中国が苦戦する模様が伝えられた。こうした情報は幕府に伝えられ、“超”がつくほどの大国と考えられていた中国が敗れたことに大きな衝撃を受けた。「中国は大国なので西洋から攻撃されるとすれば、まず日本が先だ」と推測していた水戸藩主徳川斉昭の予測は見事に外れた。

アヘン戦争を日本の教訓にするという認識は以降の幕府の対外政策の基本になるのである。

※実際は、軍艦は16隻で他は輸送船など。また、定海県は上海のすぐ南、舟山群島周辺。

なお、アヘン戦争の経緯については1.2.2項(3)を参照。

(9) 異国船打払令の撤回註127-9

天保13(1842)年6月、新任のオランダ商館長は「イギリスがアヘン戦争終結後に日本へ貿易を要求するため軍艦を派遣し、そのさい日本側に不当な対応があれば戦争に訴える計画である」との情報を長崎奉行に伝えた。この情報を聞いた幕府は同年7月、異国船打払令を撤回し、異国船が日本で薪水を補給することを認めた「薪水給与令」を発布した。

1.2.7項の主要参考文献

- 井上勝生「開国と幕末変革」、講談社学術文庫、2009年12月10日(原本は2002年)

- 藤田覚「幕末から維新へ」、岩波新書、2015年5月20日

- 三谷博「維新史再考」、NHKブックス、2017年12月25日

1.2.7項の註釈

註127-1 蝦夷地への侵出

井上勝生「開国と幕末変革」,P9-P24 藤田覚「幕末から維新へ」,P11-P12

{ 1808年、間宮林蔵は樺太が島であることを確認するため、船と徒歩で調査したが確認しきれず、原住民ニブフ族の首長の家に滞在した。そこで首長から樺太が島であることを教えられた。こうして、「間宮海峡」が「発見」されたのである。}(井上「同上」,P12-P13<要約>)

註127-2 ラクスマン来航

藤田「同上」,P13-P15 井上「同上」,P114-P115

註127-3 レザノフ来航とフヴォストフ事件

井上「同上」,P114-P119 藤田「同上」,P15-P19

註127-4 フェートン号事件

井上「同上」,P119-P120 藤田「同上」,P24-P25 北岡伸一「明治維新の意味」.P46-P47

註127-5 捕鯨船の出没

井上「同上」,P120-P121 藤田「同上」,P49-P50

{ 常陸の漁師がイギリス船に接近して、捕鯨船に乗船、イギリス側はもっていた紙・木綿・絹織物を漁師に与え、両者の間でささやかな交易がはじまった。しかしこの行為は、藩によって水戸藩漁師による海上密輸事件とみなされ処罰された。}(井上「同上」,P121-P122)

註127-6 異国船打払令

三谷博「維新史再考」,P92-P96 藤田「同上」,P26-P27,P50-P52 井上「同上」,P122

{ 異国船打払令には、海防のための多額な財政負担を嫌う幕府勘定方の意向が強く働き、海防負担の領民転嫁による国内矛盾の激化を避けようとする意図もあった。}(藤田「同上」,P51-P52)

註127-7 モリソン号事件と蛮社の獄

藤田「同上」,P55-P57 井上「同上」,P122-P124

註127-8 アヘン戦争の衝撃

井上「同上」,P142-P145 藤田「同上」,P57-P61

註127-9 異国船打払令の撤回

藤田「同上」,P67 井上「同上」,P144-P145