1.2.3 華夷秩序と朝鮮

この項(ページ)では、東アジア特有の国際秩序だった「華夷秩序」とその忠実な加盟国だった朝鮮の19世紀について述べる。

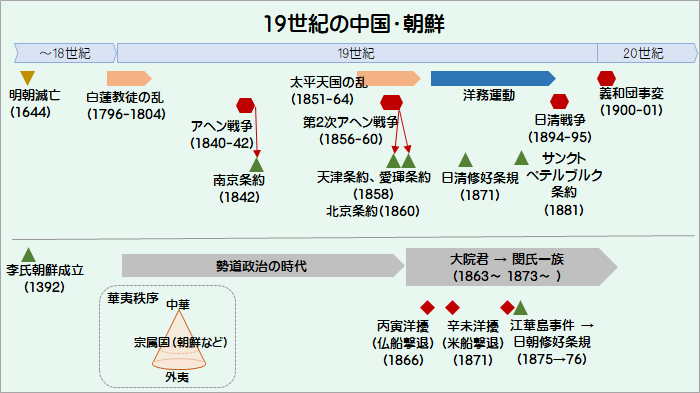

図表1.3(再掲) 19世紀の中国・朝鮮

(1) 華夷秩序註123-1

中国には、古来、自身を文明の中心(中華)とし、それ以外の国々を未開の国(夷狄いてき)とする中華思想がある。その中華思想に基づいてそのときの中華帝国が定めた外交システムによる国際関係を華夷秩序とよぶ。

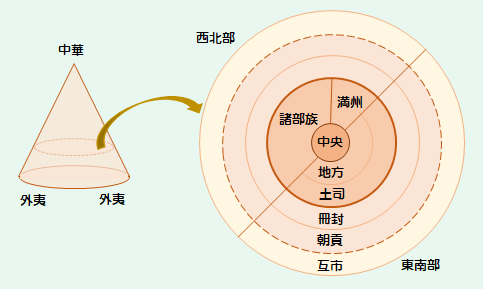

下図は清朝の華夷秩序のイメージを示したものである。

中国国内の支配は、皇帝として支配する東南部(漢民族)と、チンギス・ハーン以来の「大汗だいかん」として支配する西北部(モンゴル族,回族(ムスリム),チベット族)の2つに分かれるが、中国国外については、明朝時代の華夷秩序をほぼそのまま踏襲した。

図表1.6 清朝の華夷概念

出典) 三谷博「維新史再考」,P33 および 岡本隆司「清朝の興亡と中華のゆくえ],P21 をもとに作成

中国国内

・地方; 漢民族が主体の地域は、省―府―県の階層構造になっており、誰でも受験可能な科挙によって選ばれた皇帝直属の官僚を派遣して統治した。

・土司; 四川、雲南などには種々の民族が住んでいた地域では、その首長らに文官や武官の称号を与えて間接的に統治した。

宗属関係にあった周辺国

・冊封+朝貢; 朝鮮、琉球、ベトナム、ミャンマーなどは、皇帝に服従する“しるし”として貢物を献上させ(朝貢)、その見返りに「王」の称号を与えた(冊封)。

・朝貢のみ; タイなどは、冊封は求めないが、朝貢は許し、交易が行われた。

その他の国

・互市; 日本や欧米諸国は、冊封も朝貢も行わないが、民間人による交易を認めた。

後述する征韓論や台湾出兵/琉球処分などで問題になったのは、上記の朝鮮や琉球など清朝と宗属関係にあった国々との外交であった。これらの国々は清朝に臣従を誓い、その見返りに安全保障や経済的・文化的な支援を受けたが、原則として内政や外交は独立していた。その曖昧さが特に日本との間で紛争のタネになったのである。

(2) 李氏朝鮮註123-2

朝鮮半島は、紀元前の古朝鮮から三国時代(高句麗、百済、新羅)などを経て最後の王朝「李氏朝鮮」に至るまで、異民族に支配されることはなかった。1392年に成立した「李氏朝鮮」と呼ばれる王朝は、成立と同時に中国「明朝」の冊封を受けて華夷秩序下に入り、清朝に替わってもそれは継続されて、清朝にとって最も重要な周辺国であった。中国と同様の科挙制度を持ち、国家を支えるイデオロギーは儒教(朱子学)だった。

(3) 朝鮮通信使註123-3

朝鮮通信使とは、朝鮮の国王が日本の幕府(将軍)に派遣した使節で、朝鮮側は豊臣秀吉の朝鮮出兵以後の日本の国情探索、および南方の安全確保という目的があった。18世紀には1711年(家宣)、1719年(吉宗)、1748年(家重)、1764年(家治)、それぞれカッコ内の将軍の就任祝賀のために来日した。使節の人員は470人以上、江戸に至る通路にあたる諸藩は大規模な宿泊設備を用意し、接待を行ったため、莫大な出費を要した。

徳川家斉が第11代将軍についた1787年は、天明の大飢饉の最中であり、通信使は1811年に延期された上、経費節減もあって江戸ではなく対馬で応接された。1837年に徳川家慶が第12代将軍についたときは、老中水野忠邦の判断で1844年に大阪で応接する予定だった。ところが、水戸の徳川斉昭は、アヘン戦争という状況のもとで朝鮮を大阪に呼ぶことに反対し、朝鮮は「禽獣同然の夷狄」とまで言い切った。これに対して、老中阿部正弘は「国内の批判は国内限りの問題だが、朝鮮人の批判(誹謗)は、外異国へも波及する問題だ」と反論した。

結局、このときは江戸城西の丸炎上のほか、朝鮮蔑視観のたかまりもあって、受け入れは中止となり、1811年が最後の通信使となった。

(4) 大院君と閔妃註123-4

19世紀に入ると、王妃を出した一族が政府の要職を占め、国王はロボット化されてその外戚一族が政権を握る状態が続いた(勢道政治)。一族は富の蓄積に励み、官職の売買や賄賂、陰謀が公然と行われたが、乱脈と腐敗のつけは結局は民衆にまわり、各地で反乱が起きるようになった。

こうした腐敗を改革すべく、登場したのが王族の一端に連なる興宣君李是応で、1863年、彼は自分の次男を第26代国王高宗(在位1863-1907、即位時12歳)とすることに成功した。興宣君は大院君※1となって実権を握り、種々の改革を推し進めたが、それは近代的なものではなく、封建制の枠内で王権の回復を狙うものであった。

まもなく、高宗の王妃を迎えることになり、大院君は権勢が強くない家門ということで閔氏(びんし)一族を選んだが、1866年に王妃となった閔妃(びんひ、みんぴ)は、王の権限を使って一族を次々と要職につけ、1873年には大院君を退けてしまった。閔氏・閔妃と大院君の争いはその後も続くことになる。

{ 閔氏一派は対外政策において、清国との伝統的な宗属関係への依存によって国内における封建的特権を保ちながら、それと矛盾しない程度の「開国策」をとった。}(姜在彦「新訂 朝鮮近代史」,P37)

※1大院君(だいいんくん); 国王に直系の王位継承者がいないため、王族の他の系統から次王を選んだ場合、その王の実父を大院君とよぶ。

(5) 仏・米の攻勢を撃退

フランスとアメリカは、朝鮮の「攘夷行動」などを理由に、開国を要求して軍を使って攻勢をかけたが、いずれも失敗し、朝鮮は「鎖国」を維持することに成功した。

丙寅洋擾(へいいんようじょう)註123-5

フランスは1866年10月、同年2月に起きた大院君による外国人宣教師弾圧により殺害された宣教師に対する賠償と主謀大臣の処罰のほか、通商条約の締結を要求して軍隊を江華島に上陸させ、首都京城への侵攻を企てたが、朝鮮の義勇兵などの抵抗にあって撤退を余儀なくされた。

辛未洋擾(しんみようじょう)註123-6

1866年7月、アメリカの武装商船シャーマン号は通商を求めて大同江から平壌近くまで侵入した。朝鮮の官憲は直ちに退去するよう要求したが、シャーマン号が住民に砲撃を加えるなどしたため、朝鮮側はシャーマン号を焼き討ちし乗員全員を殺害した。

1871年5月、アメリカはシャーマン号事件の謝罪と通商を求めて5隻の軍艦からなる艦隊を派遣し、江華島に上陸した。朝鮮軍は壮烈な反撃を行い、多数の犠牲者を出したが、アメリカは7月3日、撤退した。

(6) 江華島事件

日朝対立の始まり註123-7

日本と朝鮮は室町時代から江戸時代末期まで、秀吉の朝鮮出兵(1592-98)の時期を除いて、対等の善隣関係が続いていた。明治政府発足後の明治1年12月(陽暦1869年2月)、日本は王政復古を朝鮮に告知した。しかし、その告知文書には、朝鮮側からみて、いくつかの問題があった。そのうち最も大きな問題は、従来から朝鮮の上位国であった中国の皇帝だけが使っていた「皇」と「勅」の字が、日本の天皇に使われており、朝鮮から見ると日本が朝鮮の上位国としてふるまうのではないかと疑われたことである。

それまでも朝鮮は日本の動きを注視しており、中国清朝からも軍備を強化していることなどが伝えられて、日本が欧米列強の手法をまねる恐れがある、という強い不信と警戒心があった。

上記の朝鮮の対応に対して日本側は強く反発し、いわゆる征韓論の論争が活発になった。

雲揚(うんよう)号への砲撃註123-8

大院君が退き、代わりに閔妃が実権を握った1875年5月、日本は軍艦を派遣して武力示威を行うことを決定し、軍艦雲揚号などを朝鮮に派遣した。雲揚号は釜山で艦砲射撃の演習を行なったあと、航路測定の名のもとに江華島を訪れた。江華島と本土間の水路は許可なく外国船が通過することを禁止していたことを日本は知っていたが、9月20日、雲揚号はそこに侵入して挑発行動を行い、朝鮮軍は雲揚号を砲撃した。なお、日本政府は「飲料水を求めて接近したら突然砲撃を受けた」と宣伝した。

(7) 江華島条約(日朝修好条規)註123-9

1876年2月11日から江華島にある江華府で日朝代表による交渉が行われ、2月27日調印に至った。条約では、釜山他2港の開港、日本の領事裁判権、日本商品に対する朝鮮関税権の否認、など片務的な不平等条約であった。また、日本側の要求により朝鮮は独立国と明記されたが、それは華夷秩序によって清国が朝鮮に介入する余地をなくすためであった。この問題はのちに清国との間でも議論になる。

この条約締結により、朝鮮国内の衛正斥邪(えいせいせきじゃ)派※2は日本や欧米への開国に反対する運動を激しく展開したが、一方で、外敵からの侵略を防ぐために必要なものは導入すべき、という開化派もいた。

※2 { 衛正斥邪思想とは、正学をまもり、邪学を斥ける思想的立場をいう。正学とは孔子→孟子→程子→朱子の学問の正統(学統)のことであり、邪学とはこのような学統につながらない異端、この場合、西学=キリスト教のことである。いいかえれば朝鮮の鎖国攘夷は、キリスト教的価値観の挑戦から、儒教的価値観の唯一性、純潔性を固守するという理念的性格をもつ。}(姜在彦「同上」,P35)

(8) 欧米諸国との修好通商条約註123-10

日本と修好通商条約を締結した後、清国の北洋大臣李鴻章は、朝鮮政府に秘密の書簡を送って西洋諸国と同様の条約を締結することによって日本の独占的侵出を牽制するよう勧告していた。そして、清国はアメリカと朝鮮の間の通商条約の調停に乗り出し、1882年5月に朝米通商条約が締結された。以後、83年イギリス・ドイツ、84年ロシア、86年フランス、などとも同様の条約を締結した。

1.2.3項の主要参考文献

- 姜在彦「新訂 朝鮮近代史」、平凡社、1994年8月1日

- 岡本隆司「清朝の興亡と中華のゆくえ」、講談社、2017年3月21日

- 三谷博「維新史再考」、NHKブックス、2017年12月25日

- 井上勝生「開国と幕末変革」、講談社学術文庫、2009年12月10日(原本は2002年)

1.2.3項の註釈

註123-1 華夷秩序

三谷博「維新史再考」,P30-P34 岡本隆司「清朝の興亡と中華のゆくえ」,P20-P22,P78-P89

註123-2 李氏朝鮮

姜在彦「新訂 朝鮮近代史」,P9・P22

{ 1392年に李成桂が創建した新王朝も国号を朝鮮とし、1897年に大韓帝国に改めるまで続いた。}(姜在彦「同上」、P9)

註123-3 朝鮮通信使

井上勝生「開国と幕末変革」,P149-P155

{ … 家斉の将軍就任を祝うため、恒例の朝鮮通信使が来日することになったが、 … 本居宣長は … 「朝鮮はもともと日本に臣属すべき国である」と主張し、中井竹山は … かつての服属国朝鮮と対等の外交儀礼は無用 …という議論を展開した。幕府は朝鮮国王の手紙を「国書」と呼んできたのを、琉球国王のそれと同格の「書簡」に変更し、応接する上使の装束も、正装である衣冠束帯を止めて直垂・狩衣に改めようとした… }(藤田「幕末から維新へ」、P25-P26)

註123-4 大院君と閔妃

姜在彦「同上」,P14-P22,P36-P37

註123-5 丙寅洋擾

姜在彦「同上」,P25-P28

註123-6 辛未洋擾

姜在彦「同上」,P28-P32

註123-7 日朝対立の始まり

姜在彦「同上」,P38-P39

{ 王政復古を告知する…書契が従来と異なる点をあげれば、つぎのごとくである。①従来は書頭の署名が「日本国対馬州太守拾遺平某」であったのに「日本国左近衛少将平朝臣義達」となっていたこと、②従来は宛名を「礼曹参判大人」としたのを、「礼曹参判公」にしたこと、③書契の文中に従来中国の皇帝にだけ使っていた「皇」とか「勅」の字を日本の天皇に適用して、朝鮮にたいして日本が「上国」としてふるまう疑いがあったこと。とりわけ③が両国関係の修復をこじらせた最大の原因となった。}(姜在彦「同上」、P38)

註123-8 雲揚号への砲撃

姜在彦「同上」,P40-P41

日本側は雲揚号の行動が挑発行為であることを認識していた。 { 木戸(孝允)は9月29日の井上馨宛手紙で、江華島事件を「我より戦を求め候勢い」と述べているように、雲揚の挑発的行為とみなしている。)(勝田政治「大久保利通と東アジア」,P161)

註123-9 江華島条約(日朝修好条規)

姜在彦「同上」,P41-P42

註123-10 欧米諸国との修好通商条約

姜在彦「同上」,P46-P49