1.2.2 19世紀の中国

17世紀前半に中国大陸を支配することになった清朝は、北方の女真(満州)人の政権であった。主として漢人が住む東南部では明朝の制度をほぼそのまま踏襲して中華思想にもとづく統治を行ったが、モンゴル人などの多い西北部では各地域の自主性を尊重した。

大航海時代(16世紀~)以降、西洋人が中国を訪れるようになり、その頻度は次第に増加していったが、中国にとって西洋人は「夷狄」でしかなかった。しかし、19世紀に入って西洋の強大な軍事力を眼前に見せつけられると、自らを文明の中心とする中華思想を見直さざるをえなくなっていく。

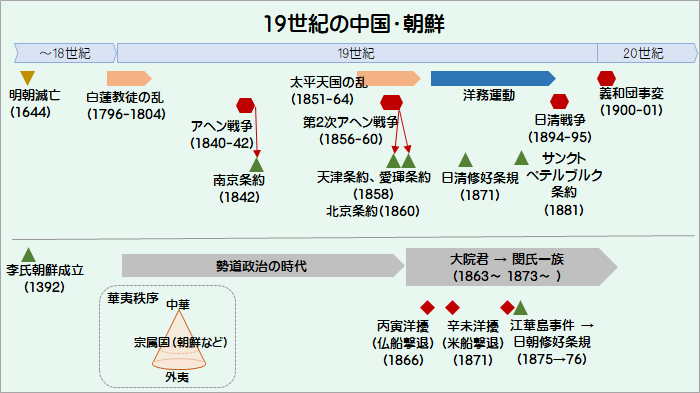

この項(ページ)では日清戦争の前までの中国主体の事象について扱う。日清修好条規など日本主体の事象は、1.3節以降を参照願いたい。

図表1.3 19世紀の中国・朝鮮

(1) 清朝の興隆註122-1

16世紀末、中国北東部(現在の遼寧省・吉林省周辺)に住んでいた女真(ジュシェン)人の一部族のリーダー、ヌルハチが、女真人を統合して満州(マンジュ)国を建て、さらに周辺地域へ勢力を広げた。その後継者ホンタイジは西隣の内モンゴル・チャハルを征服、朝鮮も属国として帰属させ、1636年に「大清国」を宣言して清朝が成立した。

当時、中国を支配していた明朝は、豊臣秀吉の朝鮮出兵(1592-93,1597-98)による疲弊や朝廷の内紛などで末期的症状を呈していた。1628年の大旱魃をきっかけに各地で反乱が頻発し、その中で李自成率いる反乱軍は1644年北京に入城、明朝は滅亡した。これをみた清朝はただちに北京に進撃し、李自成を追い出して中国を支配下においた。

清朝は、康熙帝(在位1661-1722)、雍正帝(在位1722-35)、乾隆帝(在位1735-1796)の時代に最盛期を迎える。この間にモンゴル、チベット、中央アジア(新疆)まで版図を広げ、朝鮮、ベトナム、ミャンマー、タイなども朝貢国として影響下においた。

清朝は、辮髪など満州人の習俗を強制する一方、政治体制は明朝の制度・体制をほぼそのまま踏襲し、科挙エリートと満州人のエリートを巧みに組み合わせて統治した。地方行政は実務をその地方の有力者に委ね、在地在来を尊重した。

(2) 民衆の反乱註122-2

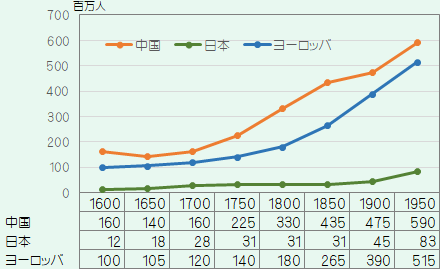

この当時、中国の人口は世界最大を誇っていたが、18世紀になると人口は急激に増加していった。増加の要因ははっきりわかっていないが、平和が続いたこと、農地の開発などで食糧生産が増加したことなどが考えられる。その結果、未開地への移住のほか、東南アジアの華僑やアメリカ大陸の労働者としての移住も進んだ。しかし、成功した一部の人たちを除き、多くの民衆の生活は苦しさを増しており、大規模な反乱が各地で発生した。

図表1.4 中国・日本・ヨーロッパの人口推移(17-20世紀)

出典)中国・ヨーロッパは、Wikipedia「歴史上の推定地域人口」(McEvedy&Jones)による。日本は、 Wikipedia「江戸時代の日本の人口統計」(-1872) 「国勢調査以前の日本の人口統計」(ー1920) 「過去の都道府県の人口一覧」(1872-)による。

主な反乱には次のようなものがある。

・白蓮教徒の乱(1796-1804年); 四川・湖北・陝西3省の境界地域で白蓮教という新興宗教を信奉する人々が蜂起した。

・太平天国の乱(1851-1864年); キリスト教をもとにした新興宗教「上帝教」をかついで蜂起し、南京を「天京」と名付けて首都とした「太平天国」を建国、大規模な内乱となった。

・捻軍(1855-1860年代末); 安徽省北部と近接する山東省・河南省などの農民が自衛のために作った武装集団の集合体が起こした反乱。

・雲南の漢回対立(1840年代~70年代); 雲南省における回民(ムスリム教徒)と漢人の抗争

こうした反乱を鎮圧したのは、曽国藩や李鴻章といった地元の有力者が資金や兵員を集めて編成した湘軍や淮軍とよばれる私的な義勇軍であった。清の朝廷直属軍である八旗の勢威が低下するなか、自前の軍事力をもった総督などの発言権が強くなっていったのである。

(3) アヘン戦争

アヘン貿易註122-3

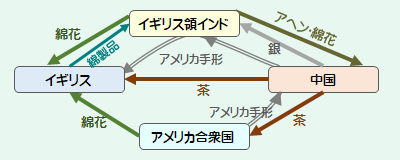

18世紀後半、イギリスは茶などの中国の産物を購入し、代わりに毛織物を売ろうとしたが売れずに、対価は銀で支払っていた。この銀は中国の経済を活性化させていた。同じころ、イギリスのインドの支配権が強化され、インドのアヘンを中国に持ち込むようになった。19世紀に入り、産業革命で綿製品の生産が活発になると、アメリカから綿花の輸入が増えるなど、銀の需要が拡大したため、茶の支払いをアヘンの販売で得た代金で代替する動きが広がっていった。こうして、英、印、米、中の多角貿易が成立し、アヘンの販売は急増していった。

図表1.5 多角貿易概念図(アヘン戦争前)

出典)岡本「清朝の興亡と中華のゆくえ」,P182をもとに作成

林則徐の取り締まり註122-4

中国にとって問題だったのは、禁制品のアヘンが大量に流入してアヘン中毒者が増加することだけでなく、その対価として銀が流出することも重大な問題だった。1838年、道光帝は湖北・湖南の総督を務めていた林則徐を欽差大臣(特命大臣)に抜擢起用して、アヘン密輸の取り締まりを命じた。

1839年3月、林則徐はアヘン貿易の拠点であった広州に着くと、まずアヘンと吸引器具の没収を進め、続いて外国人の商人に対して、3日以内にすべてのアヘンを引き渡すとともに、今後はアヘンの持ち込みをせず、持ち込んだ場合は死刑になってもかまわない、という誓約書を出すよう要求した。イギリスはやむなくアヘンの引き渡しには応じたが、誓約書の提出は拒否した。

1839年7月、イギリス人水夫が地元の男性を誤って殺害してしまうという事件が起こり、これをきっかけにして同年1月、珠江の河口付近で清英両軍の艦船が交戦、アヘン戦争の序盤戦※1が始まった。

※1 珠江は中国南部を流れる大河、広州で南シナ海に注ぐ。この戦いで清側の兵船のほとんどは破壊された。

開戦註122-5

アヘンを没収されたイギリス商人は、本国に遠征軍の派遣を要請した。イギリス議会では派遣について議論され、グラッドストーン議員は反対演説を行ったが、1840年4月、賛成271票、反対262票の僅差で遠征軍の派遣が決定された。

1840年6月、広東の近海に集まった大小16隻のイギリス艦隊は、広州を攻めずに北上し、渤海湾に入って天津の西にまでせまった。あわてた中国はイギリス艦隊を説得して広州に戻し、そこでの交渉に持ち込んだ。しかし、広州での交渉は膠着状態になり、1842年に入るとイギリス艦隊は再び北上し、厦門、寧波、上海などを攻撃し、長江を遡って鎮江を落し、南京に迫った。

ここに清朝も敗北を認めて講和交渉に入り、1842年8月29日、南京条約が締結された。

南京条約註122-6

南京条約及びその後の協定で決められたのは、5つの港(広州・厦門・福州・寧波・上海)での貿易、香港の割譲、没収されたアヘンならびに戦費の賠償金支払い、領事裁判権・最恵国待遇や協定関税、などで、いわゆる不平等条約であった。1844年にはアメリカとフランスの希望に応じて同様の条約を締結した。

{ この当時、中国で唯一西洋人の来航が許可されていた広州での貿易は、日本の長崎での貿易と同様に、清国政府の監督下にある組合が貿易を独占する仕組みであり、国家による管理貿易であった。イギリス政府はこうした貿易に強い不満をもち、自国の工業製品を自由に販売できる貿易を求めていた。}(藤田「幕末から維新へ」,P60<要約>) アヘン戦争の背景にはこうしたイギリスの事情もあったのである。

(4) 第2次アヘン戦争(アロー戦争)註122-7

アロー号事件から天津条約へ

1856年10月、広州に碇泊中だったイギリスの貨物船アロー号を清朝官僚が海賊の容疑で臨検し英国旗を引きずり下ろして、船員の大半(中国人)を連れ去った。イギリスは抗議したが、清朝側も譲歩せず、反英運動が盛り上がった。そこで、イギリスは再び派兵を決め、ちょうど同じころ宣教師が殺害されたフランスとともに開戦を決めた。1857年5月にインドで反乱が起きたため派兵が遅れたが、同年12月、英仏軍は広州を攻撃し占領した。

新たな条約の締結を求めて北上して天津に入り、アメリカとロシアも加えて4か国がそれぞれ天津条約を締結した。この条約ではアヘン貿易の合法化や外交官の北京常駐、開港場の拡大、キリスト教布教の公認などが取り決められたが、清朝側で特に抵抗が大きかったのは外交官の北京常駐であった。「外夷」が「中華」の中心に居座ることはどうにも我慢がならなかったのである。

北京侵攻と北京協定

1859年6月、天津条約の批准のために英仏軍は北京を訪れようとしたが、清朝内部ではこの条約に反対する声が強まり、英仏軍との衝突が起きてイギリスのパークス領事を含む多数の英仏人が捕虜となった。

9月、清朝の咸豊帝は北京を脱出して熱河に避難、10月、英仏軍は北京郊外にあった清朝の離宮である円明園に至り、ここで捕虜が返還された。パークスは無事だったが殺害された者も多く、英仏軍はその報復のために円明園を襲って装飾品などを掠奪した。

北京で結ばれた条約では、天津条約で決められた内容に天津の開港などが追加された。

第2次アヘン戦争により、清朝は外務省に相当する「総理衙門」という組織を新設し、夷狄と見くだしていた欧米諸国との外交体制が整えられた。

(5) 洋務運動註122-8

第2次アヘン戦争後、1860年頃から西洋の技術や文化の導入をすすめようという「洋務運動」がはじまった。軍備の近代化と鉱工業の導入、鉄道や電信の敷設など、日本でいう「富国強兵・殖産興業」に相当するものである。これを主導したのは李鴻章で、各地に兵器工場や繊維工場を設置した。しかし、資金の拠出や工場の経営は官主導であり、経営効率は悪く、民間への移植・拡大は進まなかった。

(6) 対ロシア外交註122-9

ロシア帝国は16世紀にウラル山脈を越えて以来、毛皮交易ルートに沿って東進を続け、17世紀の前半、明朝滅亡の直前にはアムール川(黒竜江)に達した。清朝はネルチンスク条約(1689年)、キャフタ条約(1727年)によって、北方の清露国境を画定し、交易も行われていた。

愛琿条約(1858年)と北京条約(1860年)

東方では、ロシアは太平天国の乱や第2次アヘン戦争の混乱に乗じて、1858年に清朝と愛琿(あいぐん)条約を締結し、国境は従前より南側、黒竜江左岸(北側)まで拡大され、ウスリー川とオホーツク海との間(沿海州)は両国の共有となった。続いて1860年に英仏軍が北京に迫るとロシアは双方を仲介し、その見返りに沿海州をロシア領とする北京条約を締結した。これによって、ロシアはウラジオストクを入手した。

サンクトペテルブルク条約(1881年)

西の中央アジアではロシアが着々と勢力を拡大し、19世紀半ばには清朝に隣接するカザフやコーカンドをロシアの影響下においた。一方、清朝は陝西省、甘粛省、新疆などで回民(ムスリム教徒)の反乱に悩まされ1878年頃には鎮圧を終えたが、新疆の西北端にあるイリ地方は1871年にロシアに占領されてしまった。清朝はイリ地方の返還を求めてロシアと交渉し、最終的に1881年のサンクトペテルブルク条約でイリを取り戻し国境は確定した。途中、清朝側の不備もあってイリの代わりに多くの領土をロシアに渡すことになったが、清朝は西北辺境の安全を確保し、1884年には新疆省を設置した。

1.2.2項の主要参考文献

- 吉澤誠一郎「清朝と近代世界」、岩波新書、2010年6月18日

- 岡本隆司「清朝の興亡と中華のゆくえ」、講談社、2017年3月21日

- 田中他「新・図説 中国近現代史」、法律文化社、2020年2月29日

- 井上勝生「開国と幕末変革」、講談社学術文庫、2009年12月10日(原本は2002年)

1.2.2項の註釈

註122-1 清朝の興隆

吉澤誠一郎「清朝と近代世界」,P2-P6 岡本隆司「清朝の興亡と中華のゆくえ」,P24-P50など

註122-2 民衆の反乱

吉澤「同上」,P23-P25、P62-P86 岡本「同上」,P168-P171,P190-P203 田中他「新・図説 中国近現代史」,P20,P28

註122-3 アヘン貿易

吉澤「同上」,P38-P46 岡本「同上」,P181-P183 田中他「同上」,P22-P23

{ 中国の目線から端的にいってしまうと、産業革命が進展するのに比例して、茶が売れると同時に、アヘンが入ってくるしくみである。だから、当時のイギリスと世界経済は、アヘンの中国輸出を必要不可欠としたばかりではなく、「自由貿易」という名目・大義で正当化しようとした。}(岡本「同上」、P182)

註122-4 林則徐の取り締まり

吉澤「同上」,P50-P53 岡本「同上」,P184-P185 井上勝生「開国と幕末変革」,P139-P142 田中他「同上」,P24-P25

註122-5 開戦

吉澤「同上」,P52-P55 岡本「同上」,P183ーP185

当時30歳のグラッドストーンはイギリス庶民院で遠征軍の派遣に反対して次のように演説した。

{ 清朝はイギリス人のアヘン密貿易をやめさせようとした。その領土に居住しながらその法律に服従するのを拒む者に、清朝が糧食を拒むのが、どうして罪悪なのか。

これほど不正義な原因で、永遠の不名誉をわが国に与える戦争は、かつて聞いたことも読んだこともない。わが誇りのユニオンジャックは、いまや不名誉な密貿易のために、清朝の沿海で翻ることになった。}(岡本「同上」,P184)

註122-6 南京条約

吉澤「同上」,P56-P58 岡本「同上」,P186

註122-7 第2次アヘン戦争(アロー戦争)

吉澤「同上」,P88-P98 岡本「同上」,P189

{ イギリス軍人ゴードンは、… 郷里の母親にあてた書簡で次のように述べている。

「僕たちが焼き払った建物の美しさ、壮大さを、お母さんは、何とも想像できないでしょう。焼き払うのは本当に痛ましいことでした。実を言えば、いくつもの宮殿はあまりにも大きく、僕たちは時間に迫られていたので、ざっと見て略奪することしかできませんでした。たくさんの黄金の装飾品も、真鍮とまちがって焼かれてしまいました。これは軍のモラルをひどく害する仕事でした。誰もが目の色を変えて掠奪していました。(Boulger,The Life of Gordon,I,p.46)」 }(吉澤「同上」,P94-P95)

註122-8 洋務運動

田中他「同上」,P32-P33 岡本「同上」,P214-P215 吉澤「同上」,P99-P104

註122-9 対ロシア外交

吉澤「同上」,P4・P128-P135 岡本「同上」,P72・P221-P228

{ ロシアは、… アロー戦争当時、内憂外患の清朝から、アムール川流域と沿海州を割取する。清朝もそのため、ロシアを最も警戒すべき外敵と見なすようになった。北京を占領した当のイギリスは通商が目的、しょせんは金目当てなのでくみしやすい、ロシアは土地蚕食を狙う隣国なので、むしろ恐ろしい、というわけである。}(岡本「同上」,P226)