1.2 維新前夜の世界と日本

1.2.1 18-19世紀の欧米

15世紀末、大航海時代が始まってアメリカ大陸やアジアとの交易が盛んになるとヨーロッパには資本主義経済が芽生え、やがて世界経済のヘゲモニー(覇権)を握るようになっていった。

18世紀後半にイギリスではじまった産業革命は、手工業を機械制工業に変えただけでなく、蒸気機関や電気といった新たな動力源を生み出し、産業構造を大きく変えた。それから少し遅れて始まったフランス革命は市民の政治参加と国民国家の形成に大きく寄与し、この2つの革命によってヨーロッパは近世から近代に突入した、といわれている。

以下、欧米主要国の近代化を超概観する。

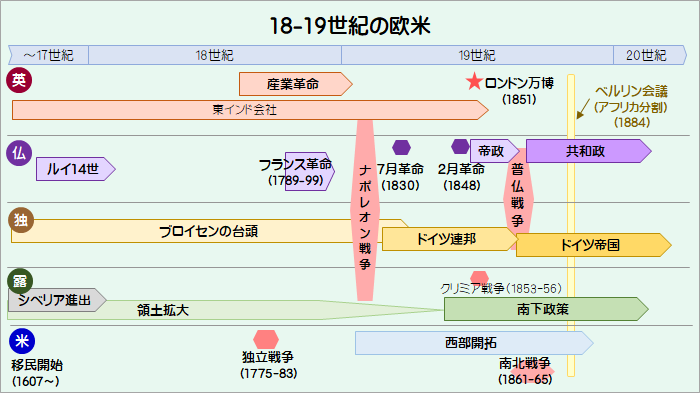

図表1.2 18-19世紀の欧米

(1) イギリス

16世紀初頭のイギリスはヨーロッパの弱小国に過ぎなかったが、16世紀後半からジェントリーと呼ばれる新興地主層が力をつけ、東インド会社(1600年設立)などを通じて経済力を強化するとともに、ピューリタン革命・名誉革命(1640-89年)を経て、王の権限の多くは議会に移り、「君臨すれど統治せず」という立憲王政が確立されていった。

18世紀後半の産業革命で産業競争力をつけたイギリスは、「自由貿易」を旗印に、中国ではアヘン戦争(1840-42)などで利権を拡大し、1877年にはムガール帝国を滅ぼしてヴィクトリア女王を皇帝とする「インド帝国」を成立させた。イギリスの「自由貿易帝国主義」は、{ できる限りは経済的な勢力圏にとどめ、防衛費や人員をそれほど必要としない支配の方法を好んでいたが、それらの地域がイギリスの要求に反発してきた場合には、政治・軍事的にも植民地として支配}(木畑・秋田「近代イギリスの歴史」,P101-P102) する、という方針であった。

こうして、19世紀半ばには「7つの海と世界の陸地の4分の1を支配する世界帝国」になっていた。

(2) フランス

17世紀後半から18世紀にかけてのフランスはルイ14世(在位1643-1715)に代表される絶対王政のもとで繁栄したが、軍事費の支出がかさみ、18世紀後半には破産状態に陥った。そのしわ寄せは、重税や物価上昇となって労働者や小作農などの民衆だけでなく、都市商工業者などの平民上層階級(ブルジョワ)や貴族にも及んだ。

1789年に怒った民衆がバスティーユ牢獄を襲撃すると自由主義系の貴族やブルジョワもそれに呼応して立ち上がり、フランス革命が勃発した。自由や平等、人権の保障などを求めた革命であったが、最終的にはナポレオンによる独裁政権の成立で終わった。革命はその後、7月革命(1830)、2月革命(1848)を経て、普仏戦争(1871)後にようやく安定した共和政が発足することになる。

皇帝ナポレオン3世(在位1852-70)はアジアへの侵出をはかり、イギリスと組んで清国にアロー戦争(1856-60)をしかけたり、ヴェトナムやカンボジアを植民地化した。

(3) オランダ

オランダは中世から商業や漁業が発達した豊かな土地であった。1602年に東インド会社を設立してアジアに進出して、高級香辛料貿易を独占するなど、17世紀半ばには世界経済のヘゲモニーを握った(I.ウォーラーステイン)が、その後は衰退し、19世紀には現在のインドネシア周辺に植民地をもつだけになっていた。

(4) ドイツ

中世ドイツは、「神聖ローマ帝国」という封建的な連邦国家であったが、1648年のウェストファーレン条約により主権を持つ諸侯国の集合体となった。1806年にナポレオンによって神聖ローマ帝国は解体されたが、その後ビスマルクを宰相とするプロイセンが周辺地域を併合して強大化し、普墺戦争(1866)、普仏戦争(1870-71)を経て、1871年にドイツ帝国として統一された。ドイツが植民地獲得競争に本格的に参加するようになるのは、1884年のベルリン会議以後である。

(5) ロシア

ロシアの前身「モスクワ大公国」は15世紀後半まで、モンゴルの支配を受けていた。16世紀になると周辺地域への領土拡大を進め、17世紀にはシベリア方面への進出を開始、17世紀半ばにはオホーツク海やベーリング海峡に達し、1689年には清国との国境線を決めるネルチンスク条約を締結した。18世紀に入ると西欧の技術を取り込んで工業振興を図る一方、中央アジア、ポーランド分割などで引き続き領土拡大を図った。19世紀に入ると南下政策を進め、クリミア戦争(1853-56)で地中海進出はかなわなかったが、1858・60年の清国との条約でウラジオストクを入手した。

ロシアは農奴制の解放(1861)など開明的な政策も行ったが、一貫して絶対主義帝政を維持した。

(6) アメリカ合衆国

1607年、イギリスの貧民対策も兼ねて移民が開始された。フレンチ・インディアン戦争(1754-63)後、イギリスの財政が逼迫したため、課税を強化したことなどが原因となって、1775年独立戦争が勃発した。フランスが植民地側を支援したこともあって、1783年に「アメリカ合衆国」として独立を果たした。

19世紀に入ると西部の領土獲得と開拓の運動が始まり、ルイジアナ、テキサス、カリフォルニア、そしてアラスカなどを購入したり、戦争で獲得したりして1848年には太平洋岸に到達した。

1840年代になると鉄道建設が本格化し、1869年に大陸横断鉄道の開通式が行われた。こうして大西洋岸と太平洋岸が鉄道でつながったことが、ペリーが日本に来航した大きな要因の一つだったのである。

コラム 文明国/半未開国

ヨーロッパが作った近代国際法において、国家は文明国/半未開国/未開の3つに分類されていた。文明国はいうまでもなく欧米諸国だが、半未開国は19世紀半ば頃において、トルコ、ペルシャ、タイ、中国、朝鮮、日本などであり、未開はそれ以外の諸民族で国家とは認められなかった。

半未開国は国法が存在することは認められたものの、文明国と同等の法とは認められず、領事裁判権などの特例が設けられた。文明国同士はそれぞれ主権を持った対等の関係として扱われたが、半未開国との間は不平等条約によってその主権の一部が制限されたのである。

(参考文献: 井上勝生「幕末・維新」,P6-P7、小風秀雅「帝国と明治維新」/講座#12、P155)

1.2.1項の主要参考文献

この項は、拙サイト「ヨーロッパが歩んだ道」における第2章(近世ヨーロッパ)と第3章(近代ヨーロッパ)に基づいている。