第1章 明治維新

明治維新は、日本の近世を近代に変えた「革命」だといわれている。近世の日本は、天皇と将軍という2人の君主と多数の小国家(藩)からなる連邦国家であり、厳しい身分制と封建制を基盤にしていた。明治維新はこれを中央集権国家に変え、身分制も解体して、世界の大国への道を開いた。

明治維新の始まりと終わりをいつとするかは諸説あるが、ここでは攘夷運動が盛り上がるきっかけとなったペリー来航を始点とし、不平士族の叛乱が終息する西南戦争を終点とする。

1.1 概要

1.1.1 明治維新概観

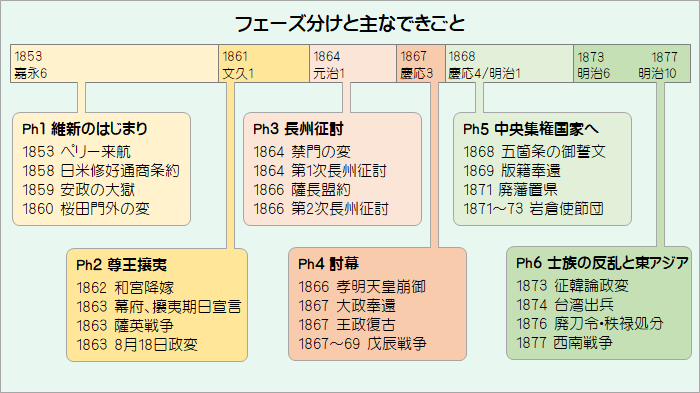

この章では、明治維新を図表1.1のようにフェーズ(Ph)1から6までの6つのフェーズに分け、各フェーズが一つの節を構成する。例えば、「Ph1 維新のはじまり」は、1.3節に対応する。

以下、各フェーズの概要を述べる。

図表1.1 明治維新、6つのフェーズ

注)陰暦を使用していた1872年以前は陰暦の日付をもとに年号だけを西暦で表示している。

Ph1 維新のはじまり_<1.3節>

嘉永6(1853)年6月に来航したペリーは、通商、補給、遭難者保護の3点を要求し、幕府は補給と遭難者保護は認めて和親条約を締結したが、通商は認めなかった。その後、安政3(1856)年アメリカ総領事として来日したハリスは、通商条約の締結を強く迫り、中国のアヘン戦争を知っていた幕府は「締結やむなし」と判断して朝廷に勅許を求めたが、朝廷は孝明天皇の反対などにより拒絶した。

安政5(1858)年4月、大老に就任した井伊直弼は勅許を得ないまま修好通商条約に調印した上、調印を非難した公家、大名、藩士など百人以上を斬首・蟄居等により処刑した(安政の大獄)。井伊直弼は安政7(1860)年3月、江戸城桜田門外で水戸浪士により暗殺され、以後、攘夷ならびに幕府批判の声が大きくなっていく。

Ph2 尊王攘夷_<1.4節>

井伊直弼暗殺後、幕府の権威は失墜して条約廃棄などを求める攘夷の気運が盛り上がるとともに、朝廷との関係も悪化した。朝廷の権威と結びついた「公武合体体制」によって幕藩体制を立て直すべく、幕府は天皇の妹和宮(かずのみや)と将軍家茂の結婚を申し込み、朝廷も同意した。また、これを機に、それまでの幕府専制ではなく、朝廷を中心にして薩摩・長州・越前などの雄藩も加えた「公議」の体制で国政を運営しようという動きもでてきた。

他方で、朝廷や長州内の攘夷過激派は、外国船の攻撃や天皇の攘夷親征など、攘夷行動を過激化させていった。こうした状況を見かねた薩摩と会津ならびに朝廷内穏健派は孝明天皇も巻き込んでクーデター(8月18日の政変)を起こし、朝廷内から攘夷過激派を排除した。

なお、文久3(1863)年7月には前年の生麦事件の報復としてイギリス艦隊が鹿児島を攻撃した(薩英戦争)。

Ph3 長州征討_<1.5節>

8月18日政変で排除された長州は禁門の変を起こして挽回を図るも失敗、幕府は第1次長州征討を企画するが、長州が恭順の意を示したので戦いには至らずに終わったものの、長州を最終的にどう処分するかという問題が残った。

この間に、英仏蘭米4国の連合艦隊が下関を砲撃する事件(元治1(1864)年8月)が起こり、さらに慶応1(1865)年9月には4国連合艦隊が兵庫沖で条約勅許と兵庫開港を求めて示威行動を行ったため、朝廷はやむなく条約を勅許した(兵庫開港は保留)。

第1次長州征討後、長州の最終処分について強硬な処分を主張する幕府と処分は終ったとする長州、及び寛大な処分にすべきという薩摩など雄藩の間で対立が起きた。条約勅許が一段落したあと、幕府は第2次長州征討に乗り出したが、最新鋭の銃や西洋式軍隊をそろえた長州軍の前に敗勢のまま休戦し、最終処分問題は残った。なお、第2次長州征討に先立ち、薩摩と長州は慶応2(1866)年1月、薩長盟約を結んでいる。

慶応2(1866)年7月に将軍家茂が死去し、同年12月に徳川慶喜が将軍に就任、その直後、攘夷派ではあるが親幕派で、慶喜を信頼していた孝明天皇が崩御した。

Ph4 討幕_<1.6節>

第2次長州征討後も残った長州藩の最終処分問題や兵庫開港問題を処理するため「公議」の体制を求める雄藩の攻勢に幕府は追い詰められていった。

その中で土佐藩は徳川慶喜に自主的に政権を朝廷に奉還する(大政奉還)ことを勧め、奉還後も政治の主導権を握ることを期待した慶喜は、慶応3(1867)年10月、大政を朝廷に奉還した。しかし、薩摩は岩倉具視などと組んで王政復古のクーデターを起こし、慶喜に領地返還などを求めた。それに反発した会津藩などと薩長軍の間で鳥羽伏見の戦い(慶応4(1868)年1月)がおこり、幕府軍は敗北した。

“賊軍”とされた幕府軍は、慶応4(1868)年4月に江戸城を開城、9月には会津藩が降伏、箱館に逃れた榎本武揚も明治2(1869)年5月に降伏して、戊辰戦争は終結した。

Ph5 中央集権国家へ_<1.7節>

薩長の下級武士を中心とする新政府は、欧米列強の圧力に対抗するため、強力な中央集権国家の樹立を目指した。版籍奉還、廃藩置県を行い、藩による自治を廃止したが、政治体制は手探り状態での出発になった。明治4(1871)年岩倉具視を団長とし、大久保利通はじめ政府の主要メンバーも多数参加した欧米使節団が1年半にわたって欧米の政治・経済・文化などを視察してくると、ようやく近代国家日本の姿が見え始めて来る。

Ph6 士族の反乱と東アジア_<1.8節>

岩倉使節団が帰国したとき、新政府は征韓論でわき立っていた。これを何とか抑え込み、地租改正※1、身分制見直し※2、徴兵制※3、廃刀令※4、秩禄処分※5などを次々と導入するとともに、富国強兵の名のもとに経済力と軍事力の強化を図った。しかし、そうした政策の影響を大きく受けた武士の不満は鬱積し、台湾出兵でその一部を発散させたが、その程度ではおさまらず、いくつかの内乱を経て、西南戦争という大きな内乱で多大な犠牲を支払ったあと、ようやく近代日本の建設に向けて本格的に動きだすのである。

※1 地租改正; 収穫量に応じた生産物による物納だったのを、土地価格に応じた金銭での納付に改定した。(1873(明治4)年公布)

※2 身分制見直し; 明治2(1869)年6月、版籍奉還時に華族、士族、平民に再編成、その後も穢多(えた)・非人を廃止するなど微調整が行われた。

※3 徴兵制; それまで武士の役割であった軍事対応を満20歳以上のすべての男性に課すことになった。(1873(明治6)年1月)

※4 廃刀令; 軍人や警官が着用する場合などを除いて、刀を身に着けることが禁止された。(1876(明治9)年3月)

※5 秩禄処分; 秩禄とは公家や武士に与えられていた給与であり、廃藩置県によりその支払い義務は新政府に移行した。新政府はその負担の重さに耐えかね、期限を限った公債を渡し、それをもとに事業を興したり、転業したりすることを迫った。(1876(明治9)年8月)

1.1.1項の主要参考文献

- 三谷博「維新史再考」、NHKブックス、2017年12月25日

- 明治維新史学会編「講座 明治維新 第12巻」(講座#12)、有志舎、2018年8月30日

- 井上勝生「幕末・維新」、岩波新書、2006年11月21日

- 家近良樹「孝明天皇と「一会桑」」、2002年1月20日

- 岡義武「明治政治史(上)」、2019年2月15日(原本は1962年11月)

- 北岡伸一「明治維新の意味」、2020年9月20日