はじめに

このレポートは、明治維新から第2次世界大戦後に至る近代日本の歩みを、専門の研究者の著書などをもとに、一般の方々にもわかりやすく整理し、筆者の考え方も適宜追記したものです。

ペリーが来航(1853年)する前、18世紀後半のヨーロッパではイギリスで産業革命が起こってモノづくりの技術が驚異的な発展を遂げ、産業構造の転換が始まる一方、フランスではフランス革命により、それまで王侯貴族が牛耳ってきた政治に庶民が参加するようになりました。そうした変化を背景に19世紀中頃から、弱小国を併合したり植民地化して勢力範囲を拡大する帝国主義の動きが加速していきます。

そのような中、ペリーの黒船来航をきっかけに明治維新が始まりました。それまでの250年間、社会構造や産業技術は停滞したものの、長期の平和をもたらし独自の文化を育んできた徳川幕藩体制は破壊され、天皇を頂点とする中央集権主義体制の近代国家が誕生しました。封建的・儒教的な慣行を残したまま、“富国強兵”のスローガンのもと、欧米のあとを追って経済力と軍事力の増強に取り組んだ結果、およそ半世紀後、第1次世界大戦(1914-18)後にできた国際連盟では常任理事国の地位を獲得し大国の仲間入りを果たしました。

一方、欧米諸国は第1次世界大戦で大きな犠牲を強いられた上、ロシア革命(1917年)の影響もあって、帝国主義全盛から民族自決の方向に舵を切り始め、同時に戦争の非合法化も始まりました。しかし、日本やドイツのような「持たざる国」にとってそれは欧米の身勝手にしか見えず、軍事力と全体主義の強化に走って第2次世界大戦に至りました。

日本はなぜ、どのようにして、軍国主義への道を突っ走り、勝つ可能性が極めて低いことが分かっていた戦争を始めたのか、このテーマはこれまでも様々な人たちが多様な議論を続けてきました。答えはひとつではないし、絶対的に正しい答えもないかもしれません。しかし、私たち日本人はそれを考え、語ることによって、次の世代の日本ならびに世界に貢献できるはずです。このレポートが、そういう人たちを微力ながらお手伝いできるようなものになれば幸いです。

日付表示について

日本では、古来、月の満ち欠けをもとにした陰暦を使用してきましたが、1873年から陽暦に改暦しました。すなわち、明治5年12月3日(1873年1月1日)を明治6年1月1日(同左)としました。このレポートでは、日本における年月日表示を、陰暦を使用している1872年までとそれ以降で表示方法を以下のように変えます。ただし、欧米などの事象に対しては西暦(陽暦)表示そのままです。

・1872年まで、年号は和暦の年号を西暦年に単純変換してカッコ内に表示し、月日は陰暦の月日を使います。(表示例; 明治5(1872)年12月2日) 年末年始は、西暦変換した時の年号と表示する年号が異なる場合があります。例えば、慶応2年12月25日は西暦1867年1月30日ですが、表示は慶応2(1866)年12月25日となります。

・1873年以降は、和暦年号をカッコ内に表示するか西暦年号のみを表示します。(表示例; 1873(明治6)年1月1日 又は1873年1月1日)

つまり、元号がカッコの外に表示されている場合は陰暦の月日、カッコ内の場合は陽暦の日付ということになります。

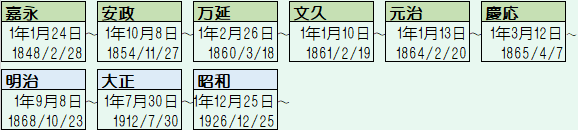

図表0.1 元号/西暦対照表

引用および参考文献について

・引用部分は、"{ }"でくくっていますが、引用文が長い場合、引用範囲の上下を点線で区切った段落に表示する場合もあります。いずれの場合も、原文のまま引用している場合と、要約したり現代語訳にして引用する場合もあります。

・引用元の文献名は、[編著者名][「文献名」]、[引用元ページ] の形式で記入しますが、引用頻度の高い文献は [編著者名] を略したり、[文献名称]を略称にしたりすることがあります。なお、電子書籍の場合、引用元ページはPsxxxの形式で引用部の先頭位置(Kindle版)を表示します。

・引用文中、" … "は途中省略、【 】は筆者の注釈、下線やカラー文字は筆者の追記です。 原文がカタカナ混じりの文章は、ひらがなに置きかえ、数値を表す漢数字はアラビア数字に置きかえています。

・入手しにくい資料や1次引用した著者の意思を示す場合は、"孫引き"を行うことがあります。

・ページごとに、そのページで参考にした主要な文献の著者名と文献名を各ページの末尾に記しています。それらの文献から要約引用した場合、引用元は表示しません。発行元、刊行日などは、各ページのヘッダ部にある「サポート」→「参考文献」をクリックして該当の文献をあたってください。そこにはその文献の簡単な紹介文も掲載しています。