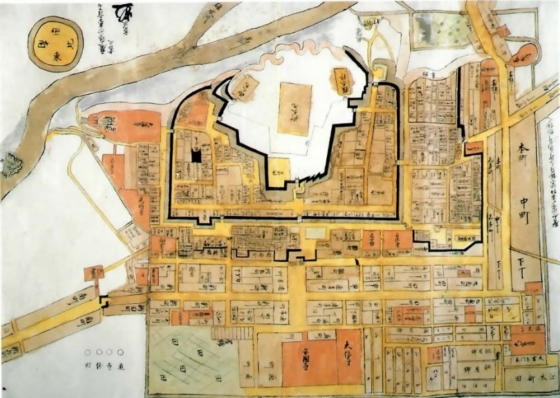

2026年3月19日(木) 第123回 史志の会勉強会 「 大名は如何に家を存続させたか 」 ・日程: 18:30~ 勉強会 2026年3月14日( 土 ) 第55回 高崎学検定講座 「 高崎藩士から見た幕末の高崎・江戸 」 詳細は こちら 2013年に始まった高崎学検定も今年で14回目、検定講座も55回に、Go Go 高崎学博士・高崎学の達人。 申し込みフォーム で 箕輪城 と長野氏」(2012年12月23日)開催 報告ページは こちら 第2回 講座「 高崎五万石騒動 」(2013年1月20日)開催 報告ページは こちら 第3回 講座「考古学から 多胡碑 を考える」(2013年3月17日)開催 報告ページは こちら 第4回 講座「 古墳 から探る古代高崎の地域力」(2013年5月26日)開催 報告ページは こちら 第5回 講座「知られざる 榛名神社 の魅力」(2013年7月21日)開催 報告ページは こちら 第6回 講座「日本近代化のさきがけ 小栗上野介 」(2013年9月15日)開催 報告ページは こちら 第1回高崎学検定(2013年11月3日)開催 問題と解答 PDFファイル掲示ページは こちら 第7回 講座「 新町屑糸紡績所 の歴史と意義」(2014年5月6日)開催 報告ページは こちら 第8回 講座「 土屋文明 -ひとすじの道-」(2014年7月6日)開催 報告ページは こちら 第9回 講座「まゆと 生糸 から世界遺産へ-その時 高崎は-」(2014年9月20日)開催 報告ページは こちら 第2回高崎学検定(2014年10月26日)開催 問題と解答 PDFファイル掲示ページは こちら 第10回 講座「 上野三碑 -古代群馬の姿を探る-」(2015年3月6日)開催 報告ページは こちら 第11回 講座「潰れそうな危機を乗り越えて- 群馬交響楽団 70年の歩み-」(2015年5月23日)開催 報告ページは こちら 第12回 講座「逃げた県庁、逃げられた県庁-花燃ゆと 県庁移転問題 -」(2015年7月25日)開催 報告ページは こちら 第13回 講座「幕末維新の農民たち-石碑から見る高崎五万石騒動-」(2015年10月3日)開催 報告ページは こちら 第3回高崎学検定(2015年10月31日)開催 問題と解答 PDFファイル掲示ページは こちら 第14回 講座「膨張する高崎市」(2016年3月4日)開催 報告ページは こちら 第15回 講座「真田丸時代の高崎」(2016年5月21日)開催 報告ページは こちら 第16回 講座「七つの顔を持つ山~高崎っ子にとっての 観音山 とは~」(2016年7月23日)開催 報告ページは こちら 第17回 講座「 長野堰用水 と高崎の歴史」(2016年10月1日)開催 報告ページは こちら 第4回高崎学検定(2016年10月29日)開催 問題と解答 PDFファイル掲示ページは こちら 第18回 講座「日本の運命、幕府の運命 - 小栗上野介 の日本改造- 」(2017年3月3日)開催 報告ページは こちら 第19回 講座「赤備えの外交官・ 井伊直政 」(2017年5月20日)開催 報告ページは こちら 第20回 講座「写真が語る/実録・昭和30年代の高崎」(2017年7月29日)開催 報告ページは こちら 第21回 講座「多胡石の美と歴史」(2017年9月30日)開催 報告ページは こちら 第22回 講座「高崎散歩~ 箕輪城跡 編~」(2017年11月22日)開催 報告ページは こちら 第5回高崎学検定(2017年10月28日)開催 問題と解答 PDFファイル掲示ページは こちら 第23回 講座「多胡碑の江戸時代」(2018年3月2日)開催 報告ページは こちら 第24回 講座「三国街道と往来の諸相」(2018年6月9日)開催 報告ページは こちら 第25回 講座「幕末明治の教育・文化・宗教 ~倉賀野を中心に考える~」(2018年7月28日)開催 報告ページは こちら 第26回 講座「600万人が聴いた生演奏 ~群響の演奏活動の原点<高崎>~」(2018年9月29日)開催 報告ページは こちら 第6回高崎学検定(2018年10月28日)開催 問題と解答 PDFファイル掲示ページは こちら 第27回 講座「 上野国分寺 の歴史を探る」(2019年3月15日)開催 報告ページは こちら 第28回 講座「高崎散歩~ 高崎白衣大観音 編~」(2019年5月28日)開催 報告ページは こちら 第29回 講座「 和田城 ー中世の高崎を探るー」(2019年6月15日)開催 報告ページは こちら 第30回 講座「"詩情の画家” 山口薫 と高崎ゆかりの画家たち」(2019年7月27日)開催 報告ページは こちら 第31回 講座「 ざんぎり頭の高崎 -江戸のプライドと繁栄を引継ぐ-」(2019年9月28日)開催 報告ページは こちら 第7回高崎学検定(2019年10月26日)開催 問題と解答 PDFファイル掲示ページは こちら 講座「大河内輝聲と黄遵憲-明治初期の日中交流-」(2020年3月13日)→ 新型コロナ感染症防止で第34回へ延期 こちら 第33回 講座「高崎散歩~まちなか再発見!編~」(2020年11月18日)開催 報告ページは こちら 第8回高崎学検定(2020年10月24日)開催 問題と解答 PDFファイル掲示ページは こちら 第34回 講座「 大河内輝聲 と 黄遵憲 -明治初期の日中交流-」(2021年3月11日)開催 報告ページは こちら 第35回 講座「高崎散歩~高崎公園の成り立ち~」(2021年5月26日)開催 報告ページは こちら 第36回 講座「箕輪城下町と高崎城下町」-その成り立ちを探る-」(2021年6月12日)開催 報告ページは こちら 第37回 講座「高崎の年中行事と食」(2021年7月10日)開催 報告ページは こちら 第38回 講座「 下仁田戦争 」(2021年9月18日)開催 報告ページは こちら 第9回高崎学検定(2021年10月23日)開催 問題と解答 PDFファイル掲示ページは こちら 第39回 講座「近世寺社建築の見方ー装飾建築の魅力ー」(2022年3月11日)開催 報告ページは こちら 第40回 講座「西上州の鎌倉道と北条氏」(2022年6月9,18日)開催 報告ページは こちら (資料無し) こちら 第42回 講座「獅子舞という名の民俗芸能」(2022年9月10日)開催 報告ページは こちら (資料無し) 第10回高崎学検定(2022年10月22日)開催 問題と解答 PDFファイル掲示ページは こちら 第43回 講座「 羽鳥一紅 と高崎の文人 -天明浅間焼け240年によせて-」(2023年3月3日)開催 報告ページは こちら 第44回 講座「高崎城下町の遺跡を掘る」(2023年6月10日)開催 報告ページは こちら 第45回 講座「空から見た高崎のまちの変遷 -人馬の時代から高速交通の時代へ-」(2023年7月15日)開催 報告ページは こちら 第46回 講座「上野国分寺・尼寺と地域社会 -発掘調査から見えてきたこと-」(2023年9月16日)開催 報告ページは こちら 第11回高崎学検定(2023年10月21日)開催 問題と解答 PDFファイル掲示ページは こちら 第47回 講座「高崎藩町奉行からみた高崎宿・倉賀野宿」(2024年3月9日)開催 報告ページは こちら 第48回 講座「石碑で知る高崎の歴史 -群馬地域を訪ねて- 」(2024年6月8日)開催 報告ページは こちら 第49回 講座「高崎の山車行事 -地域の人びとがつくった歴史と民俗-」(2024年7月20日)開催 報告ページは こちら 第50回 講座「 高崎芸術劇場 が継承するもの、進化させるもの」(2024年9月14日)開催 報告ページは こちら 第12回高崎学検定(2024年10月26日)開催 問題と解答 PDFファイル掲示ページは こちら 第51回 講座「 旧新町紡績所 の価値 ~製糸と絹紡績~」(2025年3月8日)開催 報告ページは こちら 第52回 講座「高崎の染色 紅板締めを復元して」(2025年6月14日)開催 報告ページは こちら 第53回 講座「高崎出身歌人 吉野秀雄 -病と闘いながら生きた人生-」(2025年7月12日)開催 報告ページは こちら 第54回 講座「 高崎市景観重要建造物 について」(2025年9月20日)開催 報告ページは こちら 第13回高崎学検定(2025年10月18日)開催 問題と解答 PDFファイル掲示ページは こちら 2026年3月1日( 日 ) 山ノ上西古墳 現地説明会の紹介 詳細は こちら 高崎市教育委員会が令和7年度より発掘調査事業を開始し今年度の調査成果を広く周知するため約20分間の ・ 申し込み:メール・往復はがき・FAXにて2月24日(火)必着で 2026年2月28日( 土 )~ 5月24日( 日 ) 「古代群馬(くるま)の風景 -人びとが結んだ『知識』- 」 詳細は こちら 碑の建立者が居住した古代群馬郡域である高崎市の遺跡や出土資料から暮らした時代の風景に迫る特別展を開催する 南八幡公民館(高崎市山名町167番地1) 2階 集会室 先着50人、無料 菅谷(すがや)遺跡群からみる古代集落 」 講師:田辺 芳昭氏(高崎市文化財保護課) ■ワークショップ 拓本(たくほん)体験 日 ),5月16日( 土 ) 多胡碑記念館1階 研修室にて午前10時~正午 先着15人、無料 ■特別展サイコロトーク(展示解説会) 土 ),5月10日( 日 ) 多胡碑記念館2階 展示室にて午前10時から30分 先着15人、無料 2026年1月17日(土)~ 3月8日( 日 ) 群馬県立歴史博物館 第113回企画展 「世界遺産 縄文 」 詳細はこちら 今回は2021年に世界文化遺産に登録された「北海道・北東北の縄文遺跡群」の出土品を中心に国宝「中空土偶」や 上記講演会は視聴覚室で定員140名、1か月前より入力フォームまたは電話予約。参加費無料です。 2026年1月17日(土)~1月25日(日) 令和6年度 前橋・高崎連携事業文化財展「東国千年の都」展示 『馬、来たる!』 詳細はこちら 19回目となる今回は午年らし馬形埴輪・馬具・馬の文字や絵画資料などを紹介するそうです。 24日に鑑賞。 前橋の馬形埴輪の足が蹄形!(円筒埴輪の延長で無い) 職人さんのこだわりを感じた。 2026年1月15日(木) 第122回 史志の会勉強会 「 浮世絵 -高崎にもいた浮世絵師-」および新年会 大河ドラマ「べらぼう」に 勝川春章・北尾重政・葛飾北斎・喜多川歌麿が登場し蔦屋重三郎と関わります。 浮世絵は 羅伽亜樹 (白銀町16) 2025年12月13日(土) 詳細はこちら 令和7年9月に高崎市指定重要無形民俗文化財に指定された二つの民俗行事の歴史や意義、保存と 2025年12月6日(土)~2026年2月23日( 日 ) かみつけの里博物館 第33回特別展「はにわ馬-古墳時代、最先端の乗り物をどう造形したのか。 」 詳細はこちら 今回は十二支の午年。 群馬の由来は古墳時代に馬の生産が盛んな地域に由来するとの学説もあります。 5~6世紀 2025年12月6日(土),13日(土) 高崎中央公民館 山城攻略! 講座 ~城攻めの基本から実践!戦国時代の高崎を体感しよう~ 詳細はこちら 高崎に多数現存している山城について学び、実際に山名城・根小屋城周辺を歩き特徴を体感出来るそうです。 申込フォーム ・メール・FAX・電話で申込み。 11月17日(月)が申し込み締切日 2025年11月20日(木) 第121回 史志の会勉強会 「高崎藩士 山本菅助」 風林火山 』に登場する武田信玄の軍師 山本勘助 は映画やNHK大河ドラマで戦国一の軍師として 岩藤会員 が各種文書から山本菅助について解説します。 ・日程: 18:30~ 勉強会 2025年11月15日(土)~2026年2月15日(日) 「剣崎長瀞西遺跡を考える(2) -渡来人も暮らした古墳時代のムラ-」 詳細はこちら 剣崎長瀞西遺跡の出土品を紹介しながら集落の変遷や特色等について概観し古墳時代、特に5世紀代の一地方の ■学芸員による展示解説 ■歴史ウォーク 「渡来人の里を歩く -八幡台地の遺跡めぐり-」 ■講演会 午後1時30分~3時 先着50人、無料 例年と違い時期を遅らせて開催。 それに伴い?図録集のページ数・価格が3倍の1,800円に、今年は購入断念。 対象を研究者一択に変更されたなら再考をお願いします。 2025年11月15,16日(土、日曜日) 第20回 史志の会研修旅行 「松平家の歴史を訪ねる」 詳細はこちら 今回は近世江戸時代に大きな影響を及ぼした徳川松平氏に由来する三河地方と戦国時代からの転機の一つ 龍潭寺 (見学)12:00- 長篠城址歴史保存館 (見学)13:00-13:10 道の駅もっくる新城 (昼食)14:00-14:05 設楽原歴史資料館 ・決戰城跡 寺津城址 ・ 金剛院 ・ 寺津八幡社 (見学)17:30-18:10 ホテル 東横イン 三河安城駅新幹線南口2 愛知県安城市三河安城南町1-15-2 TEL:0566-71-1045 うなぎと地魚 四季の料理 一井(いちい) 愛知県安城市三河安城町1丁目14-1 TEL:0566-71-0810 岡崎城 ・ 三河武士のやかた家康館 (見学)10:00-10:10 大樹寺 (見学)11:10-11:50 松平郷 (松平東照宮・ 2010年の三河研修旅行は こちら 2025年11月12日(水)~2026年3月8日( 日 ) 詳細はこちら 今回は『昭和九年陸軍特別大演習竝地方行幸高崎市記録』など演習と行幸の様子を伝える多くの文献や写真など 2025年11月10日(月),17日(月)、12月1日(月),8日(月) 全4回 『たかさき再発見 ~さまざまな時代の高崎を探る~』 詳細はこちら ・時間 : 午前10時~12時の2時間 ・ 申し込み : 往復はがき・メール ・申し込みフォーム にて10月20日(月)必着で ・ 学習内容 : 上野三碑 から分かること-」 金井沢碑が楫取県令時に現在の山名町に移設と聞いてビックリ。 第2回: 11月17日 「 観音塚古墳 の魅力を探る」 画文帯環状乳神獣鏡 と 銀装鶏冠頭大刀 の希少性(共に国内6つ)→日本最後の前方後円墳納得です。 第3回: 12月1日 「高崎の三大画人 一椿斎芳輝 を探る」 芳輝の子孫中村さんの話(高崎の芸術・文化活動が盛んな理由や 国芳 の弟子も歌川姓を名乗らず)に納得。 第4回: 12月8日 「ルート 254 は昔栄えた姫街道 -江戸時代の吉井街道を探る-」 吉井かるたを題材に吉井について知る事が出来た。 歴史年表で 仁叟寺 創建年修正しました。 2025年10月19日(日) 高崎商科大学 特別公開講座 「小栗上野介と万延元年遣米使節団 -日米通貨交渉から見るニッポン-」 詳細はこちら 当会 岩藤会員 からの情報で高崎商科大学にて2027年のNHK大河ドラマ『 逆賊の幕臣 』の主人公で高崎に 申込フォーム で ■第1幕 「小栗上野介について」 講師:市川 平治氏(小栗上野介顕彰会会長 ) ■第2幕 「万延元年遣米使節」 講師: 堀 早百合氏氏(一般社団法人万延元年遣米使節子孫の会理事) ■第3幕 トークセッション:「小栗上野介の生涯が今の日本人に教えてくれること」 2025年10月15(水)~20日(月) 「戦後80年 戦争の記憶パネル展」 詳細はこちら 戦後80年が経過する中戦争を実体験として語ることのできる人が年々減少し戦争の記憶の風化が懸念されています。 小川清 さんの遺品などを展示。 2022年から開催し今年は 知覧特攻平和会館 から借用したパネル展示もある様です。 2025年10月5日(日) 高崎市歯科医師会 110周年記念市民公開講座 「骨とゲノムから見た日本人の成り立ち」 詳細はこちら 時間 : 午後2時30分~ (午後4時終了予定〉 2018年 の篠田さん講演盛況ぶりからホール満杯になると思い早めに到着もガラガラ。 主催側の宣伝に問題有ったかも? 2年前の9億円クラウドファンディングのお礼で講演を積極的に受けているとの事、講演時間90分に合わせ的確な説明が 2025年10月5日(日) 北谷遺跡 発掘調査報告会 詳細はこちら 高崎市文化財保護課が令和5年度から継続中の引間町・冷水町に所在する古墳時代の豪族館跡の発掘調査について 申し込み : 申込フォーム にて、10月2日が申し込み締切日 2025年9月26日(金),10月3日(金) 高崎中央公民館 「歩いて再発見!」 ~高崎城下町 幕末・明治に活躍した人々の足跡を巡る~ 詳細はこちら 高崎城下町周辺を歩き幕末・明治に活躍した人をいろいろな角度で学習出来るそうです。 申込フォーム ・メール・FAX・電話で申込み。 9月2日(火)が申し込み締切日 2025年9月24日(水) 大類・高崎おもしろ歴史講座 詳細はこちら 当会 堤雅之会員 からの情報で大類公民館で大類・高崎の歴史を楽しく、おもしろく学ぶ歴史講座が開催されるそうです。 ・ 申し込み : 大類公民館窓口または電話(027-352-3462〉にて 9月19日午後5時まで 2025年9月18日(木) 詳細はこちら 戦国時代の勢力争いで一大転機になったこの戦いは武田・上杉・北条氏が勢力争いをしていた上州にも大きく ・日程: 18:30~ 勉強会 2025年7月31日,8月21日、9月18日 全3回 群馬県立歴史博物館 木曜講座 『上州の戦国人』 詳細はこちら 当会 岩藤会員 からの情報で群馬県立歴史博物館にて歴史講座が開催されるそうです。 申し込み : 申し込みフォームまたは電話にて 7月1日(火)~ 真田氏 (さなだし)と上州の武士たち」 小幡憲重 」 長井政実 (ながいまさざね)」 2025年7月17日(第3木曜日) 令和7年度定期総会および 第119回 勉強会 「松平一族 その2」 ・日程:18:30~ 総会、 18:45~ 勉強会、 20:00~ 懇親会 どんぐり高崎本店 (連雀町25 寿ビル1F) ・総会議事: ・勉強会:前回は家康以前の親戚筋について学習をしましたが今回は家康以降の松平氏について採り上げます。 主な内容は ※年会費 3,000円納入もお忘れなく。(去年と同一金額です。) 2025年6月1日(日) 「第2回 みちびらき」 詳細はこちら 当会 本木会員 からの情報で本町通りとその周辺を会場に大規模なマルシェを主催するそうです。 山田会員 の店蔵)でアコースティックLIVE開催。 午前の部11時~、午後の部13時~ 浅草湯 に浸かり商店街を回遊しながらクラフトビールやソフトクリームを楽しむ1デイツアーもあるそうです。〉 2025年5月28日(水) 高崎市北公民館 地域の歴史を学ぶ 「戦国時代の西上州」 詳細はこちら 当会 中嶋理事 からの情報で北公民館にて歴史講座が開催されるそうです。 申し込み : 4月16日午前9時より開館時に窓口へ、電話可(027-326-0417〉 2025年5月19日(月) 榛名福祉会館 歴史講座 詳細はこちら 当会 岩藤会員 からの情報で榛名福祉会館にて歴史講座が開催され幕末の歴史を見直す試みとして高崎に 逆賊の幕臣 』の主人公小栗上野介忠順を取り上げるそうです。 申し込み : 5月7日 午前9時より 電話(027-340-5350〉または受付で 2025年5月15日(木) 第118回 史志の会勉強会 「 松平一族 その1」 ・日程: 18:30~ 勉強会 2025年5月3日(土)~ 7月6日(日) 「金井沢碑の思い出 ‐文、絵、写真でたどる記憶‐」 詳細はこちら 特別史跡 金井沢碑は建立された神亀三年(726年)から数えて来年2026年2月に1300年を迎え、今回の展示で 2025年4月27日(日) 日帰り研修「 東京世田谷区 を訪ねる」 詳細はこちら 今回は3月の勉強会で話題にあった井伊家と所縁のある豪徳寺を中心に東京世田谷区を探求します。 三軒茶屋 -世田谷線- 松陰神社前…松陰神社 (神楽殿・吉田松陰像・献灯の石灯籠・社殿・ 桂太郎の墓 …( 食事 )…松陰神社前 -世田谷線- 上町… 世田谷代官屋敷 ・ 世田谷郷土資料館 (見学)… 世田谷城跡 (見学)… 豪徳寺 (山門・三重塔・鐘楼・仏殿・井伊家墓所・ ① 8:14高崎駅 ―湘南新宿ライン― 10:09渋谷10:18 -東急田園都市線- 10:23三軒茶屋駅(2,160円) ※交通費・昼食代は各自、参加希望者は事務局にグループLINEまたはFAXにて連絡願います。 2025年4月19日(土)~6月22日(日) 第125回企画展 「百花繚乱!浮世絵×文学」 詳細はこちら ■学芸員による展示解説 ■講演会 午後2時~3時30分 先着150人(1組4人まで)、追加料金無し イベント申込フォーム か往復はがきにて 2025 年4月15日(火) 当会理事・講師 堤 克政さん の連載「高崎藩年代記」始まりました。 水上会員 からの情報で高崎商工会議所が毎月15日に発行する「 商工たかさき 」で連載開始 2025年3月19日(水) ※木曜日の20日が春分の日で祝日のため前倒し開催 第117回 史志の会勉強会 「 松平輝高 とその時代」 VIDEO

詳細はこちら 高崎藩主大河内松平家で初代の輝貞公と最後の藩主輝照(輝聲)公が良く知られていますが3代目輝高公も べらぼう 」の時代に江戸幕府トップ ・日程: 18:30~ 勉強会 2025年3月9日(日) ユネスコ「世界の記憶」 上野三碑 の一般公開 詳細はこちら 多胡碑 の碑文にちなみ上野三碑を一般公開します。 通常はガラス越ししか ・公開時間: 午前9時~午後3時 三か所をめぐる無料巡回バスの情報は こちら 。 上野三碑の 3D画像/PR動画 。 2025年1月16日(木) 第116回 史志の会勉強会「 年中行事 としきたり」および新年会 詳細はこちら 日本の年中行事は多くが農作業に関わるもので宮廷・貴族・武家の行事が一般庶民の暮らしに広まり、最近では どんぐり高崎本店 (連雀町25 寿ビル1F) 2025年1月12日(日)~5月中旬 令和6年度最新情報展第2期 「発掘でわかる自然災害 -予測は難しい。でも準備はできる- 」 詳細はこちら ・時間 : 午前9時~午後5時 2025年1月11日(土)~1月19日(日) 令和6年度 前橋・高崎連携事業文化財展『東国千年の都』展示 「逸品 よく見りゃスゴい!」 詳細はこちら 18回目となる今年度は普段は展示してなくても優れた出土品を紹介するそうです。 平日の昼過ぎに観覧。 「何だコレ」展示で1700年前の ニワトリ ?の爪付き足指5本にビックリ。 火山噴火(アルカリ性軽石) による保存能力恐るべし、費用高額で無ければDNA鑑定による特定希望します。 2025年1月11日(土) 【火山本部地域講演会 in 群馬】 「火山がもたらす災いと恵み」 詳細はこちら 今回、2024年4月に文部科学省に発足した 火山調査研究推進本部 が高崎市で地域講演会を開催するそうです。 視聴可能 ・定員 : 先着280人、参加費無料です。 ・ 事前登録: 申し込みフォーム にて オンラインで視聴。 地震や台風のリスクが低い高崎で浅間山噴火が一番心配と再確認、8月26日が火山防災の日に なった 日本初の観測体制 に期待します。 2024年12月7日(土)~2025年3月2日(日) かみつけの里博物館 第32回特別展「子持勾玉 -群馬県内出土品を集めてわかったこと- 」 詳細はこちら 今回は「なぜ、群馬県に子持勾玉が多いのか。」という疑問を窓口に古墳時代から飛鳥時代の群馬県地域を掘り下げ 2024年11月30日(土) 大聖護国寺 第1回寺子屋教養講座 「歴史ドラマを100倍楽しむ方法」 詳細はこちら 当会堤雅之会員からの情報で八幡町の大聖護国寺さんがNHK大河ドラマの時代考証等を担当する大石泰史氏と ・ 申し込み : Googleフォーム にて 2 024年11月23,24日(土、日曜日) 第19回 史志の会研修旅行 「2代藩主 酒井家 ゆかりの地 鶴岡・酒田を訪ねる」 詳細はこちら 今回は高崎藩二代目藩主 酒井家次の長男忠勝が越後高田から転封となり初代庄内藩主となった鶴岡市の城下町と (23日:鶴岡市) 道の駅あつみ( 昼食)= 大督寺 (見学)13:45 -13:50 致道博物館 (見学)14:50-15:00大宝館(見学)15:05 -15:10 荘内神社博物館 (見学)15:50-16:00 藩校致道館 (見学)16:30 16:40 鶴岡カト リック教会 (見学)16:55-17:10 ホテル ホテルイン鶴岡 山形県鶴岡市美咲町33-27 TEL: 0235-29-5000 1階大浴場有り 魚亭岡ざき 」 鶴岡市美咲町246 を予約済み(別途5,000円) 羽前松山城大手門 (見学)9:05-9:40 本間家旧本邸 (見学)10:30-10:35 本間美術館 (見学)11:05- 山居倉庫 (見学)11:20 = 12:00庄内観光物産館(昼食)13:00 -13:30 松ヶ岡開墾場 (見学)=日本海東北道・ こちら 2024年11月21日(木) 再度学習 します。 左衛門尉家は徳川家康先祖松平親氏から ・日程: 18:30~ 勉強会 2024年11月17日(日) 北谷遺跡 発掘調査報告会 詳細はこちら 高崎市文化財保護課が令和5年度から継続中の引間町・冷水町に所在する古墳時代の豪族館跡の発掘調査について 申し込み : 当日直接会場へ 2024年11月15日(金)~11月19日(火) 第2回 愉しむ「高崎の歴史再発見」コラボ展 詳細はこちら 当会は不参加なのですが高崎の歴史研究グループによる2回目のコラボレーション展示会を開催。 高崎の歴史を 2024年10月28日(月),11月11日(月)、18日(月),25日(月) 全4回 『たかさき再発見 ~古代の高崎を探る~』 詳細はこちら ・時間 : 午前10時~12時の2時間 ・ 申し込み : 往復はがき・メール・申し込みフォームにて10月1日(火)必着で ・ 学習内容 : 多胡碑文 にある人物(多治比真人等)を通して再発見」 保渡田古墳群 と豪族居館跡」 綿貫観音山古墳 の魅力を探る」 山上碑 と 金井沢碑 の解読、音声的復元を試みる」 今回、申し込みフォーム新設を記念して初参加。 疑問点について専門家の解釈を聞く事が出来て勉強に なります。 2024年10月26日(土)~ 12月8日(日) 「高句麗 広開土王碑 :多胡碑記念館本をみる」 詳細はこちら 多胡碑記念館は日本の古碑につながる資料として様々な石碑の拓本を収蔵し、今回は414年現在の中国吉林省に ■展示解説会 2024年10月16日(水)~12月8日(日)まで 東京国立博物館 挂甲の武人 国宝指定50周年記念 特別展「 はにわ 」 詳細はこちら 埴輪は1750年前の古墳時代に王の墓である古墳に立て並べられた素焼きの造形です。 最高傑作と言われる挂甲の武人 2024年10月16(水)~18日、21,22日(火) 戦争の記憶「次世代継承」パネル展 詳細はこちら 戦後79年が経過し戦争を実体験として語ることのできる人が年々減少し戦争の記憶の風化が懸念されています。 小川清 さんの遺品などを展示するそうです。 10月18日、小雨が降る中、衆議院選挙期日前投票会場を横目に展示を見てきました。 本の存在 も分かり読んでみます。 2024年10月12日(土)~2025年2月24日(月) 令和6年度第2回企画展 高崎てぬぐい繁盛記3「絹でつながる商都高崎」 詳細はこちら 人気企画3回目で今日の商都高崎の繁栄に大きく寄与した絹産業や鉄道、そして当時の銀行が関係者に配ったてぬぐい等の 2024年10月5日(土)~12月1日(日) 「地方から見た律令国家成立前夜 -群馬の7世紀史を考える-」 詳細はこちら 7世紀の群馬にスポットを当て推古朝から天武・持統朝にかけて実施された律令国家成立前夜の中央政府の政策が地方に ■学芸員による展示解説 ■歴史ウォーク 「八幡台地の古墳を歩く」 ■講演会 午後1時30分~3時 先着50人(1組2人まで)、無料 例年通り10月28日群馬県民の日に無料で展示鑑賞。 図録集も元の600円となり購入、講演会も予約出来たので参加します。 評 ”と言う行政区域単位が存在した事や7世紀の 山ノ上碑 や4世紀後(1030年)の記録 上野国交替実録帳 」に出てくる放光寺が 山王廃寺 であると判断する経緯を知れて勉強になりました。 2024年10月5日(土)~ 11月24日(日) 群馬県立歴史博物館 第111回企画展 「弥生人は二度死ぬ -再葬墓(さいそうぼ)ってなに?- 」 詳細はこちら 群馬県は弥生時代の再葬墓の中心地の一つで今回は西日本の吉野ヶ里遺跡の甕棺副葬品や再葬墓出土品、 映画「洗骨」 (照屋年之(ガレッジセール・ゴリ)監督作品) 上記講演会・映画上映は視聴覚室で定員140名、1か月前より入力フォームまたは電話予約。参加費無料です。 2024年9月26日(木),10月3日(木) 高崎中央公民館 「歩いて再発見!」 ~保渡田古墳群・かみつけの里博物館と周辺の文化財を巡る~ 詳細はこちら かみつけの里博物館周辺を歩き榛名山東南麓の有力豪族の生活の様子などを学習出来るそうです。 2024年9月19日(木) 第114回 史志の会勉強会 「駿河大納言 徳川忠長卿 2」 詳細はこちら 今回は7月の勉強会に引き続き忠長卿について処遇経緯やネガティブな事件の真相、家康・秀忠が行った後継親族への ・日程: 18:30~ 勉強会 ・場所: 城址公民館 集会ホール 2024年8月31日(土) 高崎観光ガイドの会主催 高崎の歴史を知る講演会 【 八幡の荘 - 上野源氏の根拠地を探る 】 詳細はこちら 今回は高崎市西部の八幡台地に焦点をあて考古学・歴史地理学や文献史学からその歴史を掘り下げるそうです。 申し込み : 8月19日(月)までに往復はがきに住所・氏名・電話番号を書いて高崎観光ガイドの会へ郵送 2024年8月30日(金)~9月1日(日) 「昔の高崎を見てみよう !!」 at 南公民館 詳細はこちら 当会堤雅之会員・井出理事からの情報で 南公民館 で地区に関係する高崎駅・頼政神社・南小学校・路面電車 申し込み : 当日直接会場へ 2024年8月24日(土) 上野国分尼寺 跡 国史跡答申記念講演会 詳細はこちら 時間 : 正午開場、午後1時~午後4時30分 申し込み : 当日直接会場へ 2024年7月21日(日) 第2回 能楽親子体験教室 in 高崎 着物・袴姿でお披露目会 詳細はこちら 一般社団法人 下平克宏演能の会が開催する体験教室に当会会員の千木良さん親子が参加され 2024年7月18日(第3木曜日) 令和6年度定期総会および 第113回 勉強会 「駿河大納言 徳川忠長卿 」 詳細はこちら ・日程:18:30~ 総会、 18:45~ 勉強会、 20:00~ 懇親会 どんぐり高崎本店 (連雀町25 寿ビル1F) ・総会議事: ・勉強会:忠長卿が自刃されたのは寛永10年12月6日(新暦1634年1月5日)で没後390年になります。 ※年会費 3,000円納入もお忘れなく。(値上げが多い中、当会は去年と同一金額です。) 2024年7月13日(土)~ 9月1日(日) 群馬県立歴史博物館 第110回企画展 「日本開国と群馬の生糸 -鉄道・蒸気船・電信- 」 詳細はこちら 今回は「富岡製糸場と絹産業遺産群」の世界遺産登録10周年を記念して、西洋技術導入期の日本の姿を主要な 上記講演会は視聴覚室で定員140名、1か月前より入力フォームまたは電話予約。参加費無料です。 ※今回より定員数2倍、オンラインでの予約が可能、参加費無料となりました。 2024年6月26日(火)~7月9日(火) 深谷市×高崎高島屋 コラボレーション企画 新一万円札発行記念 渋沢栄一 展 詳細はこちら 高崎髙島屋が全国で多くの注目を集める新紙幣発行を機に渋沢栄一氏が人々の生活や文化を向上すべく こちら 2024年6月2日(日)~10月13日(日) 令和6年度最新情報展 「よみがえる上野(こうづけ)武士の中世墓 伊勢崎市西上之宮遺跡出土の中世石塔」 詳細はこちら ・時間 : 午前9時~午後5時 2024年5月25日(土)~9月1日(日) かみつけの里博物館 企画展「わくわく!はにわ体験‘24」 詳細はこちら 今回は高崎市で所属している埴輪を展示そうです。 いろいろな埴輪を見てお気に入りを見つけましょう! 2024年5月18日(土) 詳細はこちら 高崎市文化財保護課が本丸西虎口石垣の復元完成を記念し箕輪城跡の復元整備のみどころを担当者と巡る 駐車場(高崎市箕郷町東明屋582-6) に集合してください 2024年5月16日(木) 第112回 史志の会勉強会 「武士の子・ 村上鬼城 」 詳細はこちら 近代高崎の代表的俳人に村上鬼城がいる。 鬼城は鳥取藩士小原平之進の長男として生まれたが高崎に ・日程: 18:30~ 勉強会 2024年4月27日(土)~ 7月7日(日) 「未来に託す多胡の古碑‐平成・令和の保存修理写真展‐」 詳細はこちら 令和5年度に高崎市教育委員会が実施した保存修理作業について記録写真をもとに説明し、これまで何度か 2024年4月20日(土)~6月16日(日) 群馬県立歴史博物館 春の特別収蔵品展「だるまさん大集合」 詳細はこちら 群馬県高崎市は全国一のだるまの生産地です。 眉は鶴、ひげは亀と縁起の良い二つの動物を顔に表現した 2024年3月21日(木) 第111回 史志の会勉強会 「高崎の学校」 詳細はこちら 明治6年(1873)に高崎初の小学校 鞘町小学校 が創設されました。 この学校が市立中央小学校の前身で 高崎高校 )が創設 高崎女子高校 )や高崎市立 高崎商業高校 )が設立されました。 ・日程: 18:30~ 勉強会 2024年3月10日(日) ユネスコ「世界の記憶」 上野三碑 の一般公開 詳細はこちら 多胡碑 の碑文にちなみ上野三碑を一般公開します。 通常はガラス越ししか ・公開時間: 午前9時~午後3時 ※上野三碑ボランティア会による解説や多胡碑記念館無料観覧・地元の皆さんによる多胡碑まつりも開催(雨天中止)。こちら 。 上野三碑の 3D画像/PR動画 。 2024年2月18日(日)~2024年6月 令和6年度最新情報展 「東吾妻の弥生 -古墳時代の集落と墓-」 詳細はこちら ・時間 : 午前9時~午後5時 2024年2月11日(日) 日帰り研修「 東京墨田区 両国駅周辺を訪ねる」 詳細はこちら ・研修先:回向院・塩原橋・吉良邸跡・軍鶏鍋屋「五鉄」・勝海舟生誕地・すみだ北斎美術館・旧安田庭園・刀剣博物館 回向院 :明暦の大火(振袖火事)の焼死者を葬った「万人塚」が始まり、鼠小僧治郎吉の墓・力士塚など すみだ北斎美術館 :葛飾北斎の作品展示と生誕居住地との関係紹介 旧安田庭園 :丹後宮津藩主本庄松平氏下屋敷、元禄年間に築造された大名庭園を明治12年に財閥 安田善次郎 が購入。 本庄松平氏 には高崎藩主輝和や輝延の娘が嫁す 刀剣博物館 :国宝・重要文化財の名刀が多数展示。 「正宗十哲―名刀匠正宗とその弟子たち」開催中 2024年1月18日(木) 第110回 史志の会勉強会「飛地」および新年会 先日NHKで放送された「ブラタモリ」で東京都世田谷区を採り上げ 豪徳寺 付近が彦根藩領地であった事を話題に ※勉強会終了後に自由参加で新年会を実施予定、参加希望の方は12月27日までに事務局へお申込み下さい。 前田屋 (柳川町75-1) 2024年1月13日(土)~1月21日(日) 令和5年度 前橋・高崎連携事業文化財展『東国千年の都』展示 文字だらけ -出土文字資料からみた古代の前橋・高崎- 詳細はこちら 17回目となる今年度は"出土文字資料"をキーワードに両市の古代から奈良・平安時代を掘り下げるそうです。 1月20日、雨なのに第30回絵本原画展開幕し親子連れで賑わう中、展示を見てきました。 目玉展示の高崎市「物部私印」vs前橋市「安倍私印」の他、 則天文字 や片岡郡衙の位置などを知る事が 2023年12月16日(土)~2024年2月29日(木) かみつけの里博物館 第31回特別展「弔(とむら)いのかたち -墓から探る群馬の弥生時代-」 詳細はこちら 今回は墓の跡が発見された遺跡と出土品を紹介しながら群馬県地域の弥生時代社会について考えるそうです。 2023年12月16日(土)~2024年1月28日(日) 群馬県立歴史博物館 新春特別展「新春はにわ祭り」「昭和のくらし」 詳細はこちら 今回、「HANI-1グランプリ」に上位入賞した人気の埴輪や所蔵・保管する埴輪資料を合わせて展示し「埴輪大国」 入館は原則予約制。 視聴覚室で定員140名、トークショー・講演会は1か月前より電話予約が必要です。 2023年12月2・9・16・23日(土曜日) Cafe あすなろ高崎学講座 「文化財から見る近世の高崎」 まちなか活性化を進めている高崎経済大学「Cafe あすなろ」とコラボして高崎学講座を 開催します。 ・開催日:2023 年 12 月の土曜日 15時~ 約90分 平和な時代の高崎城 、 第2回 12月9日 高崎発展の基・城下町 、 街道が商都高崎を創る 、 第4回 12月23日 宿場というより伝馬宿 、 こちら ) 堤 克政 (当会 理事・講師) 参加希望の方は こちらから申し込み (表示された申込書の項目を入力し最後に一番下の”送信”ボタンをクリックして下さい。) 2023年11月19日(日) 「令和5年度 北谷遺跡 の発掘調査報告会」 詳細はこちら ・時間 : 午後1時30分~2時30分の1時間 ・ 申し込み : 当日直接会場へ 報告会に参加。 会場はほぼ満席で貴重な話を聴く事が出来ました。 2000年冷水町で水田経営首長の居館跡遺跡を発見し、久しぶりの調査で13m四方の建物跡を再確認。 2023年11月18日(土)~2024年2月25日(日) 「剣崎長瀞西遺跡を考えるI -積石塚を含む5世紀の古墳群-」 詳細はこちら 高崎市剣崎町の剣崎長瀞西遺跡は縄文時代から古墳時代の複合遺跡で、今回の企画展で帆立貝形古墳・円墳・ ■学芸員による展示解説 ■歴史ウォーク 「渡来人の里を歩く-八幡台地の遺跡めぐり-」 ■講演会 午後1時30分~3時 先着40人(1組2人まで)、無料 大室古墳群 -5世紀を中心に-」 講師:風間栄一氏(長野市埋蔵文化財センター職員) 例年と違い時期を遅らせて開催。 それに伴い?図録集のページ数・価格が倍の1,100円に、今年は購入断念。 2023年11月16日(木) 第109回 史志の会勉強会 「武士の仕事と生活」 江戸時代の武士は時代劇の様に毎日裃を着て登城して事務をこなし道場で剣術の稽古に励んいる姿が定説となって ・日程: 18:30~ 勉強会 ・場所: 城址公民館 学習室 2023年11月11日(土) 箕輪城跡歴史講演会「井伊直政 と土岐定政 」 詳細はこちら ・時間 : 午後1時30分~3時 開場は午後1時 キャッチーなタイトルと二人の関係を知るため講演会に参加。 会場はほぼ満席で貴重な話を聴く事が出来ました。 神君伊賀越え で一緒に家康に随行、定政は沼田藩最後の城主 夢京橋あかり館で公開 されるそうです。 2023年11月6日(月),13日(月)、20日(月),27日(月) 全4回 『たかさき再発見 ~さまざまな時代の高崎を探る~』 ・時間 : 午前10時~12時の2時間 ・ 申し込み : 往復はがきにて10月17日(火)必着で、詳細については こちら ・ 学習内容 : 2023年11月4日(土) 茶舗・水村園 の土蔵見学会 当会の 寺子屋勉強会 でお世話になった安政4年(1857)本町に創業の歴史あるお茶屋さんの土蔵見学会が開催 されるそうです。 迷道院高崎さんブログ ※住宅およびイギリス積レンガ蔵六棟は2000年に国登録有形文化財に指定 て 2023年10月28日(土)~2024年1月28日(日) 令和5年度最新情報展 「高崎市本郷遺跡群 -古代寺院と榛名山信仰- 」 詳細はこちら ・時間 : 午前9時~午後5時 2023年10月21日(土)~ 11月26日(日) 「古代山部郷を探る-片岡郡から多胡郡へ-」 詳細はこちら 上野三碑を生んだ古代多胡郡の歴史的背景を知るべく山部郷を含む古代片岡郡の遺跡について奈良時代を中心に ■展示解説会 2023年10月14,15日(土、日曜日) 第18回 史志の会研修旅行 「越後高田・松代を訪ねる」 詳細はこちら 今回は高崎藩二代目藩主酒井家次が高崎から転封となった越後高田の城址と城下及び家次の後を継いだ忠勝が城主を 中山道追分宿郷土館 見学9:30→ 10:00 小諸城址 見学10:30→ 11:10 上田城址 見学 そば処千本桜 昼食13:00 ―上信越道― 13:50 豪商の館田中本家博物館 見学14:50 ―上信越道― 春日山林泉寺 見学→ 17:40ホテル 東横INN上越妙高駅西口 (新潟県上越市大和5-2-3 TEL:025-527-6045) 上越妙高駅 か 高田駅 周辺( えちごトキメキ鉄道 :Suica不可、往復500円) 榊神社 見学9:00→9:10 髙田城三重櫓 見学9:35…9:45 上越市立歴史博物館 見学… 旧今井染物屋 ・町家交流館高田小町・ 高田世界館 見学…12:00 百年料亭宇喜世 昼食13:30―上信越道―14:45 松代城址 ・ 真田宝物館 見学 2023年9月21日(木) 第108回 史志の会勉強会 「 高崎線 と鉄道網」 今年は高崎線が開業し140周年になります。 江戸時代に高崎が街道や河川交通の拠点として発展し明治時代に高崎線が ・日程: 18:30~ 勉強会 cafe あすなろ (鞘町73) 通常と異なりますので留意して下さい。 周辺の駐車場は こちら 場所代のアイスコーヒー代金は会費から捻出されました。 2023年8月5日(土)~11月26日(日) 群馬県立文書館 展示 「家康の関東入国と上野国 ~文書館収蔵中近世文書の世界~」 詳細はこちら 今回の展示では、徳川家康の関東入国が上野国の社会にどのような変化をもたらしたのかを紹介するそうです 2023年7月28日(金)~8月1日(火) 新企画 高崎の歴史を ミニ博物館で! 愉しむ「高崎の歴史再発見」コラボ展 詳細はこちら 当会は不参加なのですが高崎の歴史研究グループによる初のコラボレーション展示会を開催。 高崎の歴史を 過去12万年で最も暑いと言われ天気予報をチェックしつつ曇天となった最終日に見てきました。 どの歴史研究グループも 熱心に説明して下さり頭が下がりました。 来年2024年に八幡八幡宮に (新田)源義重公 の騎馬像を建立予定とお聞きし 2023年7月20日(第3木曜日) 令和5年度定期総会および 第107回 勉強会 「家紋を分析してみる」 詳細はこちら ・日程:18:30~ 総会、 18:45~ 勉強会、 20:00~ 懇親会 篠塚三郎 (高崎市柳川町23-6) ・「総会議事」 ・勉強会: 2014年5月の第52回勉強会 で家紋の種類について採り上げました。 今回は家紋が何故使われるようになったかを ※年会費 3,000円納入もお忘れなく。(値上げが多い中、門戸開放で2,000円減額されました。) 2023年5月21日(日) 第72回日本医学検査学会 公開企画③ 「 光り輝く群馬の古墳時代」(広報高崎5月1日号より) 詳細はこちら ・時間 : 午前10時50分~11時50分 ※企画講演会に参加。 1時間では入りきらない内容で群馬は 金井遺跡群 など考古学のフィールドとして恵まれた 土地である事、 国宝の武人 ・平伏す男・人が騎乗する馬の埴輪から人間国宝級の職人がいた事などを再認識。 2023年5月18日(木) 第106回 史志の会勉強会 「高崎の山車」 今年は「 高崎まつり 」が8月26日(土)・27日(日)に開催される予定です。 祭のメイン・山車まつりは時代の変遷で ・日程: 18:30~ 勉強会 2023年5月3日(水) 高崎市の歴史紹介動画「箕輪城から高崎城へ」ロングver. VIDEO 2023年4月9日(日) 八幡八幡宮 拝殿調査修復終了記念 見学説明会 町内回覧にて情報がありましたので紹介します。ホームページは こちら 会場 : 八幡宮社務所(八幡町655) 近世寺社建築の第一人者を知ることが出来き、先生の「知の巨人」ぶりに感服しました。 今回見つかった棟札や装飾様式から現在の八幡八幡宮境内建物11の建造年代を特定、 随神門(中央部16世紀・脇間部は18世紀前期)→東照宮(17世紀後期)→神楽殿(1727年?)→日枝神社(1747年) →本殿・幣殿(1757年)→稲荷神社(1775年)→拝殿(1779年)→鐘楼(1784年)→仁王門(18世紀末)→天満宮(1801年) 神社建築の見るべきポイントや八幡八幡宮が先人の改修・改築の賜物である事などがわかった。 今後調査内容を ※令和5年8月1日付で神楽殿など8棟と八幡宮社頭造営之図1幅が高崎市指定重要文化財に 追加 されました。 指定 されました。 2023年3月19日(日) かみつけの里博物館 定期歴史講座「かみつけ塾」 上野八幡荘の歴史考古学 -八幡と板鼻 詳細はこちら 会場 : かみつけの里博物館 研修室(井出町1514) 申込み : 3月1日(水)午前9時30分~ 電話:027-373-8880 (2020年3月15日 新型コロナウイルス拡大防止で中止になった講座。3日の時点で定員オーバー、私も視聴不可に) 2023年3月16日(木) 第105回 史志の会勉強会 「 国定忠治 と高崎」 詳細はこちら 前々回の勉強会で代官を務めた幕府官僚・ 羽倉外記 が対極にある博徒・国定忠治の記述を残したと話をしました。 田村仙岳 姉弟について学習します。(忠治は高崎と直接関係は無かった様ですがこの姉弟は高崎と深い関係がありました。) ・日程: 18:30~ 勉強会 今回もマスク着用の協力をお願いします。 2023年1月19日(木) 第104回 史志の会勉強会「酒井家と 酒井家次 」および新年会 詳細はこちら 高崎城は初代井伊直政転出後に城番の期間を経て酒井左衛門尉家次が城主となりました。 令和5年の大河ドラマ に 雅楽頭(うたのかみ)家 があり徳川家臣の有力 前田屋 」(柳川町75-1) 2023年1月14日(土)~1月22日(日) 令和4年度 前橋・高崎連携事業文化財展『東国千年の都』展示 詳細はこちら 今回は災害や疫病、外敵から生命や財産を先人たちは何を行ったのか、危険を避けるための禁忌行為や儀式は 2022年11月17日(木) 第103回 史志の会勉強会 「代官について」 詳細はこちら 今年度の研修旅行で 韮川代官所江川邸を見学 しましたが時代劇に出て来る”悪代官”や国定忠治が襲撃した”岩鼻代官所” 今回もマスク着用の協力をお願いします。 2022年11月13日(日) 高崎郷土史会文化講演会 「 陸軍岩鼻火薬製造所の歴史を考える」( 広報高崎 市民文化祭情報より) ・ 申し込み : 電話℡:090-8818-1473 高崎郷土史会 龍澤 庸三さんへ 2022年11月3日(木・祝)~ 12月4日(日) 特別企画展「鬼城 の俳句・俳画の魅力」 詳細はこちら 村上鬼城の俳句に絵を添えた俳画作品を中心に常設展では展示していない作品も展示するそうです。 ■村上鬼城記念館ミニ吟行会 ■俳句入門日曜講座(全4回) 2022年10月17日(月),24日(月)、11月7日(月),14日(月) 全4回 『たかさき再発見 ~さまざまな時代の高崎を探る~』 ・時間 : 午前10時~12時の2時間 ・ 申し込み : 往復はがきにて10月5日(水)必着で、詳細については こちら ・ 学習内容 : 2 022年10月15,16日(土、日曜日) 第17回 史志の会研修旅行 「伊豆を訪ねる」 詳細はこちら 今回は戦国時代の山中城・幕末の軍事海防からアートに至るまで万能の名代官江川太郎左衛門邸と世界遺産韮山反射炉・ ・集合 : 10月15日 6時20分 高崎駅東口 ヤマダ電機前 6時30分出発。保険証をお忘れなく(お持ちでしたらJAFカードも) 山中城址 見学11:00→ 11:30 三嶋大社 見学12:20…12:30三島市内昼食13:10 江川邸 見学14:30→ 14:45 韮山反射炉 見学15:25→ 15:40 願成就院 参拝→ 16:20 西琳寺あやめ御前供養塔 見学 沼津グランドホテル (沼津市大手町3-6-12 ℡:055-962-0001) (2日目) 沼津御用邸記念公園・歴史民俗資料館 見学9:50→ 禅長寺 見学11:30→ 12:20 興国寺城跡 見学14:30→ 14:50大中寺見学15:30→ 明治史料館 見学 2022年10月8日(土)~12月4日(日) 「地方から見た継体朝とその前後 ~6世紀前半期の群馬の古墳時代~」 詳細はこちら ■学芸員による展示解説 ■歴史ウォーク 「八幡台地の古墳を歩く」 ■講演会 午後1時30分~3時 先着40人(1組2人まで)、無料 2022年10月8日(土)~ 11月27日(日) 群馬県立歴史博物館 第107回企画展 「上野三碑の時代 ー7・8世紀の都と東国ー」 詳細はこちら 上野三碑のユネスコ「世界の記憶」登録5周年を記念して多彩な出土品を通して上野三碑が建立された時代の実像にせまるそうです。 講演会は視聴覚室で定員70名、1か月前より電話予約し観覧料(一般800円)が必要です。 2022年10月8日(土)~ 11月27日(日) 「知りたい!多胡郡正倉-多胡碑周辺遺跡の調査から-」 詳細はこちら 上野三碑のユネスコ「世界の記憶」登録5周年を記念して多胡碑周辺遺跡、特に大きな発見となった国史跡「上野国多胡郡正倉跡」 ■展示解説と多胡郡正倉跡探訪会 ■展示解説会 2022年10月7,14日(金) 高崎中央公民館 「歩いて再発見!」 ~古代から現代の交通の要所 八幡町を巡る~ 詳細はこちら 古くから交通の要所であった八幡地域を歩きいろいろな角度から学習出来るそうです。 2022年9月15日(木) 第102回 史志の会勉強会 「源頼政と高崎」 詳細はこちら 今回は平安時代末期の武将・公卿・歌人で摂津源氏源仲政の長男・源三位頼政と高崎の関係について今一度学習したいと 思います。 今回もマスク着用の協力をお願いします。 2022年9月5,12,26日(月) 令和4年度 高崎中央公民館主催事業 「高崎らしさの始まりを探る! -現代たかさき再考察-」 ① 対象:市内在住か在職の方 定員:抽選50名、会場:高崎市中央公民館、申込み方法:電話・FAX・来館 ~ ② 対象:どなたでも 定員:無制限、YouTube視聴環境にて、申込み方法:Eメール:chuou-kou@city.takasaki.gunma.jpにて 詳細はこちら 第1回講演会: 9月5日 午前10時~正午 「群馬・高崎の方言の特徴 -高崎に方言なんてあるん?-」 3年振りに万灯会を開催。 新型コロナウィルスの感染状況は予想がつきませんがこんな時だからこそ観音様への報恩謝徳の祈りを捧げ 万灯会は、別名「ろうそく祭り」と呼ばれ、15000個の灯明が観音山に点灯されます。具体的には下記の区間です。 2022年7月21日(第3木曜日) 令和4年度定期総会および 第101回 勉強会 「明治の肖像写真にみる著名人」 ・日程:18:30~ 総会、 18:45~ 勉強会、 20:00~ 懇親会 前田屋 」(柳川町75-1) ・「総会議事」 越田 嘉範理事 を選出・承認されました。 ・勉強会:昭和には俳優や歌手を中心に プロマイド が流行りましたが、明治では皇族・志士・政治家・外交官・軍人・文化人らが記念に ※年会費 5,000円納入もお忘れなく 2022年6月4日(土曜日) 第18回 オンライン歴史談義 テーマ:「5月の記念講演会反省会」 新型コロナ感染3年目にして終息の兆しが見えてきました。 近況報告や無事終了した5月22日の勉強会100回記念歴史講演会の反省会 議事メモ ・時間: 18:30~ 各自、定額通信・Zoom会議環境にて 2022年5月28日(土)~7月31日(日) 「絵葉書になった高崎の明治・大正・昭和」 詳細はこちら 明治から昭和初期にかけて、高崎の風景や建物、街の様子を撮影した写真を「絵葉書」として、一般に販売されていた資料を展示公開 2022年5月22日(日) 高崎史志の会 勉強会100回記念歴史講演会 「高崎藩 大河内松平家のお殿様」 詳細はこちら 2005年7月に発足した当会は奇数月の第3木曜日に約90分の勉強会を実施し5月で100回を迎えます。 そこで大河内家現当主を お迎えして下記の群馬歴博 春の特別展と意を同じくしたテーマで記念講演会を開催します。 高崎・歴史好きの方、参加検討願います。 日光杉並木を残した家康側近・ 正綱 、江戸幕府の屋台骨を背負った知恵伊豆・ 信綱 、将軍綱吉・吉宗の側用人で高崎藩 大河内家 輝貞 、最後の高崎藩主で維新後に日中交流筆談集を残した 輝聲 と大河内松平家代々のお殿様を紐解きます。 講演会チラシ ・時間: 午後2時~午後4時 (4月16日、迷道院高崎さんがブログで紹介して下さりました。 いつもありがとうございます。 こちら 4月21日、上毛新聞ネット版で紹介してもらいました。 こちら 5月12日、高崎新聞で紹介してもらいました。 こちら ) 2022年4月16日(土)~6月5日(日) 群馬県立歴史博物館 春の特別展 「高崎藩のお殿様 -大河内松平家の至宝-」 今回、頼政神社所蔵の”稲妻の鎧”も展示するそうです。 また、講演会や展示解説も 詳細 講演会①: 4月23日(土)13:30~15:00 「高崎藩を盛り立てたお殿様 -松平輝貞の断片-」 入館は原則予約制。 視聴覚室で定員70名、講演会は1か月前より電話予約が必要です。 2022年4月2日(土曜日) 第17回 オンライン歴史談義 テーマ:「5月の記念講演会準備会議」 新型コロナ感染3年目にして又も若者男性を中心に感染拡大している現状ですがおじさん達はいつもと変わらず近況報告や5月22日の 2022年3月17日(木) 第99回 史志の会勉強会 「西上州の雄 長野氏の興亡」 詳細はこちら 北に上杉謙信、西に武田信玄、南に北条氏康とビッグネームに囲まれた上州は有名な武将がいなかったと思われていますが、 今回もマスク着用の協力をお願いします。 2022年2月5日(土)~2月20日(日) 古墳時代前期の銅鏡 など今年度の成果を展示、写真パネルなどで遺構などを紹介するそうです。(広報たかさき2月1日号より) 2022年2月5日(土曜日) 第16回 オンライン歴史談義 テーマ:「フリートーク」 新型コロナ感染拡大3年目にしてウイルス変異速度に追従出来ない現状ですがいつもと変わらず情報水平展開や近況報告を有志に ・時間: 18:30~ 各自、定額通信・Zoom会議環境にて 2022年1月30日(日) 群馬県立自然史博物館 オンライン講座「化石と旅する世界-中国と日本をつなぐ-」 のび太の夢を叶えた恐竜の足跡化石『エウブロンテス・ノビタイ』 新型コロナ感染拡大の中、安全に視聴出来る恐竜の講演をTwitterで見つけたので紹介します。 詳細 時間 : 19時~19時45分 ココをクリック 講師 : 真鍋真(当館特別館長)、髙桒祐司(当館地学研究係主幹)、シン・リーター(中国地質大学(北京)准教授)ほか 2022年1月20日(木) 第98回 史志の会勉強会 「日本の城と高崎城」 VIDEO 近世の歴史を語るのに欠かせない要素に「城」があります。 観光地の目玉になっている城もたくさんあり本来の城の成り立ちや構造が ・日程: 18:30~ 勉強会 大ホール ※勉強会終了後に新型コロナウイルス感染対策を十分行い、自由参加で”静かに新年を祝う会”の実施を計画しております。 参加される方は1月15日までに事務局に申し込んでください。 「 前田屋 」(柳川町75)で会費5千円 を予定 県の警戒レベルの変化により中止になりました。 2022年1月15日(土)~1月23日(日) 令和3年度 前橋・高崎連携事業文化財展『東国千年の都』展示 発掘最前線ー東国文化の中心地を掘ってみた 2 悠久の時を超えて今なお古代の人々の暮らしの断片が発掘調査により発見されています。土の中から掘り起こされた埋蔵文化財から (高崎市ホームページ3日前に やっと掲載 。情報は鮮度が命、わかってない ) 日程 :午前9時~午後6時 2022年1月1日( 土 ) 詳細はこちら 2021年12月11日(土)~2022年2月28日(月) かみつけの里博物館 第30回特別展「鈴 -よみがえる古墳時代の響き-」 詳細はこちら 今回は古墳時代に伝来し古墳や遺跡から発見された金属製の鈴を映像と音もふまえて展示するそうです。 入館料: 大人200円、 2021年12月10日(金)~12月19日(日) 「わたしと宇宙展 ―奇跡の地球 に生きる―」 群馬・高崎展 詳細はこちら 地球規模の諸課題の解決に「地球人」としての一体感を高めることが大切と考え企画された展示で「月の石」や3面スクリーンシアター Gメッセ群馬 メインホール (群馬県高崎市岩押町12-24) 創価学会 「わたしと宇宙展」実行委員会 ※ ・協力 : NASA (アメリカ航空宇宙局)、 向井千秋記念子ども科学館 2021年12月4日(土曜日) 第15回 オンライン歴史談義 テーマ:「金沢研修旅行 反省会」 無事に研修旅行から戻ると冬の寒さと新型コロナ変異株急襲に面食らっております。 今回は記憶がハッキリしている内に研修旅行の 2021年11月27,28日(土、日曜日) 第16回 史志の会研修旅行 「 金沢 を訪ねる」 詳細はこちら 今回は総会で希望の多かった高崎の友好都市・金沢を12年ぶりに訪ねます。 前回の訪問以降に大きく整備された 金沢城 を中心に R&B ホテル金沢駅西口 (金沢市広岡1-3-31 ℡:076-224-8080) ・研修行程 大乗寺 → 野田山前田家墓地 → 天徳院 → 尾山神社 → ひがし茶屋街 → 17:30ホテル 兼六園 … 成巽閣 … 加賀本多博物館 … かなざわ石亭 (昼食・懇親会) 2021年11月30日(土)~ 2022年1月23日(日) 詳細はこちら 明治43年(1910)に開通した高崎と渋川を結ぶ路面電車(東武鉄道軌道線)はチンチン電車と呼ばれて人々に親しまれ昭和28年 2021年11月18日(木) 第97回 史志の会勉強会 「 三河 本多氏 」 詳細はこちら 研修旅行の訪問先に 加賀本多博物館 があります。 加賀藩前田家に大名クラスの家臣" 八家(はっか) "がありその一つが本多家です。 大ホール ※ 今回もマスク着用のご協力お願いします。 2021年11月14日(日) 高崎郷土史会文化講演会「 古墳の見方」(広報高崎 市民文化祭情報より) ・ 申し込み : 電話℡:090-8818-1473 高崎郷土史会 龍澤 庸三さんへ 2021年10月30日(土)~12月12日(日) 吉井信照 の生涯」 詳細はこちら 吉井藩最後の藩主吉井信謹の息子・信照は日露戦争従軍後にマレーシアでゴム園を経営、ゴム園を守るため象や虎などの 時間 :午前9時30分~午後4時30分 ■講演会 「吉井信照と日露戦争日記について」 2021年10月23日(土) 群馬音楽センター開館60周年記念事業 「ふたりのアントニン チェコとアメリカのルーツから」 詳細はこちら 場所:群馬音楽センターにて 時間:開場:12:00 開演:13:00 ■第一部 講演会(13:00~) アントニン・レーモンド の生涯―チェコ共和国でのレーモンド 講演者:チャプコヴァー・ヘレナ ■第二部 演奏会(15:00~) アントニン・ドヴォルザーク /交響曲第8番 ト長調 作品88 2021年10月9日(土)~11月21日(日) 群馬県立歴史博物館 第104回企画展 「発掘された日本列島2021」 今回の展示会で四部構成で①我がまちが誇る遺跡 ②新発見考古速報 ③特集 記念物100年 ④最新ぐんまの発掘情報を 入館は事前予約制、講演会や遺跡調査成果発表会など関連行事は1か月前より電話予約が必要です。 詳細 2021年10月2日(土)~ 2021年12月5日(日) 詳細はこちら ■学芸員による展示解説 ■歴史ウォーク「八幡台地の古墳を歩く」 ■講演会 「石棺からみた群馬の中期古墳」 2021年10月2日(土曜日) 第14回 オンライン歴史談義 テーマ:「フリートーク」 長かった緊急事態措置も9月末で解除予定です。 この秋に予定している行事を中心に情報水平展開や近況報告を有志により ・時間: 18:30~ 各自、定額通信・Zoom会議環境にて 2021年9月16日(木) 第96回 史志の会勉強会 「歴史の虚構と真実」 渋沢栄一と徳川慶喜を採り上げてきましたが、まだ150年しか経っていない幕末・維新の出来事でも戯曲や絵画などで繰り返し見せられると 大政奉還 、鳥羽伏見の戦いおよび江戸城無血開城について真相を探ってみます。 大ホール ※ 今回もワクチン2回接種完了関係なく三密を避けてマスク着用&窓開となりますのでご協力お願いします。 2021年9月6日(月),13日(月),24日(金)、10月4日(月) 全4回 『たかさき再発見 ~古代の高崎を探る~』 ・時間 : 午前10時~12時の2時間 ・ 申し込み : 往復はがきにて8月24日(火)必着で、詳細については こちら ・ 学習内容 : 2021年7月31日(土曜日) 第13回 オンライン歴史談義 テーマ:「金沢研修旅行の行き先再考」 高崎市で12歳以上のワクチン接種予約が開始されました。 東京オリンピック観戦など近況報告の他、今年の秋以降に開催予定の 金沢研修旅行先を提案・選定すべく有志により実施します。 ・時間: 18:30~ 各自、定額通信・Zoom会議環境にて 2021年7月15日(第3木曜日) 令和3年度定期総会および 第95回 史志の会勉強会 「 徳川慶喜 の評価」 詳細はこちら ・日程:18:30~ 総会、 18:45~ 勉強会 大ホール ・「総会議事」 ・勉強会:大河ドラマ「青天を衝け」のもう一人の主人公・徳川慶喜はなかなか評価が難しい人物です。 また、父・斉昭に負けない ※年会費 5,000円納入もお忘れなく。 また、懇親会は実施検討中であり決定次第連絡します。 2021年7月12,19,26日(月) 中央公民館 令和3年度事業 「高崎らしさの始まりを探る! -現代たかさき再考察-」 詳細はこちら ① 対象:市内在住か在職の方 定員:抽選50名、会場:高崎市中央公民館、申込み方法:電話・FAX・来館 ~ ② 対象:どなたでも 定員:無制限、YouTube視聴環境にて、申込み方法:Eメール:chuou-kou@city.takasaki.gunma.jpにて 2021年6月5日(土曜日) 第12回 オンライン歴史談義 テーマ:「フリートーク」 6月3日高崎市で70~74歳のワクチン接種予約が開始されました。 予約完了した方から情報水平展開など近況報告を中心に ・時間: 18:30~ 各自、定額通信・Zoom会議環境にて 2021年5月20日(木) 第94回 史志の会勉強会 「二つの護国寺」 VIDEO 詳細はこちら 高崎には 天龍護国寺 (天台宗)と 大聖護国寺 (真言宗)の宗派の異なる二つの"護国寺"があります。 中嶋理事 の菩提寺、後者は 堤雅之会員 が寺院の建築に関わり非常に身近で関係の深いお寺さんです。 今回も三密を避けてマスク着用&窓開となりますのでご協力お願いします。 2021年4月17日(土曜日) 第11回 オンライン歴史談義 テーマ:「フリートーク」 4月12日東京都でもまん延防止等重点措置が開始され高崎も変異株感染拡大が予想されます。 ワクチン接種が進まない 2021年3月18日(木) 第93回 史志の会勉強会 「 渋沢栄一 二つの疑問」 概要はこちら 渋沢栄一は500社以上の企業創設に関わり福祉事業にも尽力された"日本資本主義の父"ですが、その経歴や業績などが NHK大河ドラマ を楽しく 今回も三密を避けてマスク着用&窓開となりますのでご協力お願いします。 2021年2月27日(土)~5月9日(日) 群馬県立歴史博物館 春の特別展示「新・すばらしき群馬のはにわ」 今回の展示会では国重要文化財「上野塚廻り古墳群出土埴輪」をはじめ本県出土の埴輪を一堂に展示。 入館は事前予約制、関連行事は1か月前より電話予約が必要。常設展示も見るなら3月20日~ 詳細 2021年2月6日(土曜日) 第10回 オンライン新年会&歴史談義 テーマ:「金沢周辺で訪れたい場所」 群馬県警戒度4継続で外出自粛が続く中、今年開催されるであろう金沢研修旅行先について盛り上がりたいと思います。 ・時間: 18:30~ 各自、定額通信・Zoom会議環境にて 2021年1月21日(木) 第92回 史志の会勉強会 「宿場」 概要はこちら 高崎は全国でも少ない城下町兼宿場町です。 しかし、宿場としての色合いがあまり濃くないところなので理解が深まっていないのでは? 旅籠 がある場所のように思われますが宿の機能はもっと沢山あり、 中山道 と 東海道 でも異なります。 大ホール ※例年、勉強会終了後に新年懇親会を開催していますが、コロナ禍につき敢えて会を設定しませんのでご承知ください。 2021年1月16日(土)~1月24日(日) 令和2年度 前橋・高崎連携事業文化財展『東国千年の都』展示 発掘最前線ー東国文化の中心地を掘ってみた 詳細はこちら 悠久の時を超えて今なお古代の人々の暮らしの断片が発掘調査により発見されています。土の中から掘り起こされた埋蔵文化財から 1月21日午後5時40分、勉強会前に訪れるも閉まっており観覧出来ず。ガックリ 会場 :高崎シティギャラリー2階第6展示室(高崎市高松町35-1) 今回は新型コロナ感染対応等で恒例の職員による展示解説は無し。 (残念、 tsulunos.jp での解説ビデオ公開希望します。) 2020年12月21日(月)~ 群馬大総合情報メディアセンタ特別Web展示 「群馬県の古墳発掘の父・尾崎喜左雄 博士展 Part5」 群馬県の古墳研究に尽力した故尾崎喜左雄群馬大名誉教授の功績を紹介する動画や群馬県内の古墳についての解説書が閲覧できる ココから移動 2020年12月12日(土)~2021年3月1日(月) かみつけの里博物館 第29回特別展「祈りの器-須恵器からみた古墳時代のぐんま-」 詳細はこちら 今回は長根遺跡安坪古墳群(吉井町長根)や「甲を着た古墳人」で有名な金井東裏遺跡(渋川市)から出土した須恵器を展示 2020年12月5日(土曜日) 第9回 オンライン歴史談義 テーマ:「堤先生の3冊目出版を祝う会」 群馬県の新型コロナ感染者増加で警戒度3に引き上げられ我慢の冬になってしまいました。 そのような中で本会講師・理事の 2020年11月19日(第3木曜日) 第91回 史志の会勉強会 「高崎が生んだ豪商 茂木惣兵衛 」 VIDEO 概要はこちら 高崎城下九蔵町に生まれ、幕末から明治時代前半に"横浜最大の生糸売込商"として活躍した茂木惣兵衛の生涯・業績・故郷高崎 原善三郎 、大間々出身の吉村屋吉田幸兵衛ら 勉強します。 (今回も三密を避けてマスク着用&窓全開となりますのでご協力お願いします。) 2020 年11月16日(月) 当会理事・講師 堤 克政 さんの著書「 天狗党事件と高崎藩 」が出版されました。 上毛新聞社出版部より 定価1,500円+税 詳細はこちら 2020年11月14日(土)~ 2021年2月28日(日) 詳細はこちら 今回は新型コロナ感染対応等で恒例の連続講演会などを断念されたようです。(残念) ※展示されていたミニチュア古墳を見て展示図録を購入。現地を2度訪れましたが既に畑と化したようです。 2020年10月31日(土曜日) 第8回 オンライン歴史談義 テーマ:「第8回高崎学検定受験者を労う」 冬場を迎え群馬県の新型コロナ感染者が増大する中、本会から4名の方が10月24日の高崎学検定を受験されました。 いずれの方も毎年参加されており、慰労会を開催します。 2020年10月28日(水)~ 12月6日(日) 金井沢碑 の遺産~古代豪族と仏教~」 詳細はこちら 上野三碑のユネスコ「世界の記憶」登録3周年を記念して県内の豪族の存在を示した文字資料や、豪族が営んだ寺院に関する ■学芸員による解説 毎週日曜日 企画展示室にて午前10時からと午後2時からの2回、約30分 2020年10月19日(月),26日(月)、11月2日(月),9日(月),17日(火) 全5回 『たかさき再発見 ~さまざまな時代の高崎を探る~』 ・時間: いずれも午前10時~12時の2時間 ・説明: 当会講師 堤 克政 他4名 申し込み方法など詳細については こちら ※古代・中世・近世と5人の有識者講師陣が郷土高崎の歴史について解説。 (平日開催で、学生さんや現役勤労者に対して不平等感有り。)2020年10月7,14日(水) 高崎市主催事業 「歩いて再発見!~東と都を結ぶ要所 多胡を歩く~」 詳細はこちら 高崎の江戸の時代を探り、人々の暮らしを追体験しながら東国と都を結ぶ要所として栄えた「多胡地区」を歩くそうです。 会場:高崎市中央公民館、吉井町多胡地区 対象:市内在住か在職の方優先 定員:抽選24名 ※健脚な方、7km程度歩くため 玄太寺 → 木曽義賢多胡館跡 → 多胡薬師塚古墳 → 吉井支所(昼食)→ 多胡碑 → 多胡郡正倉跡 → 上信電鉄吉井駅で解散 ※昼食は各自用意 2020年10月3日(土曜日) 第7回 オンライン歴史談義 テーマ:「研修旅行報告&反省会」 群馬県の新型コロナ感染者が一時増大・沈静化した中、 Go Toトラベルキャンペーン が適用され少数精鋭11名で下記研修旅行を 2020年9月26,27日(土、日曜日)再設定 第15回 史志の会研修旅行 「 高崎藩の飛地 銚子 を訪ねる」 詳細はこちら 今回は13年ぶりに高崎藩の飛地銚子を訪問します。 また、幕末の日本政治に大きな影響を及ぼした水戸藩と笠間藩の関連個所を アパホテル水戸駅北 (029-231-3151)のシングルルームです。 庄川杢左衛門碑・銚子陣屋 ・ 磯角商店主屋 ・飯沼観音見学、昼食)13:00→ 14:10 鹿島神宮 (参拝)14:50→ 16:00 那珂湊反射炉 (見学)16:20→ 花村 」(夕食・懇親会) 終了後、各自ホテルへ 弘道館 ・ 水戸城址医薬門 ・ 備前堀 伊奈忠治像見学)→ 11:05 偕楽園 ・ 常盤神社 ・ 義烈館 (見学)・ とう粋庵 (昼食)13:30→13:45 常盤共同墓地 ・ 回天神社 (見学)14:45→ 15:40 笠間城址八幡台櫓 (見学)16:20→ 笠間稲荷 (参拝)17:10→ 笠間西IC= 太田強戸PA= 高崎玉村IC→ 18:40高崎駅東口 2020年9月17日(第3木曜日) 第90回 史志の会勉強会 「文化財を通して見る高崎の近世Ⅱ」 高崎市指定の重要文化財を通して江戸時代について映像で紹介する2回目、今回は農民関連、街道関連、庶民文化、寺社関連について 勉強します。 (今回も三密を避けてマスク着用&窓全開となりますのでご協力お願いします。) 大ホール 2020年8月1日(土曜日) 第6回 オンライン歴史談義 テーマ:「フリートーク」 7月22日に東京都を始め大都市で新型コロナ感染再拡大の中、 Go Toトラベルキャンペーン が開始されました。 高崎も市中感染拡大が ) ・時間: 18:30~ 各自、定額通信・Zoom会議環境にて 2020年7月25日(土)~11月22日(日) 群馬県立文書館 展示 「絵図・古文書から探る郷土の姿」 詳細はこちら 今回の展示では、江戸から明治期の絵図など約20点を通して郷土の移り変わりを学ぶことできるそうです 2020年7月18日(土)~9月6日(日) 群馬県立歴史博物館 第101回企画展 詳細はこちら 今回の展示会では、福岡県宗像大社沖津宮祭祀遺跡出土品や奈良県藤ノ木古墳出土品など6世紀の日本の対外交流を 詳細 2020年7月16日(第3木曜日) 令和2年度定期総会および 第89回 史志の会勉強会 「文化財を通して見る高崎の近世」 ・日程:18:30~ 総会、 18:45~ 勉強会、 20:00~ 懇親会 多喜(タキ) 」(柳川町23-2 柳川町交番の裏) ・「総会議事」 ・勉強会:高崎市指定の重要文化財のうち江戸時代のものを中心に映像で紹介します。 ※年会費 5,000円納入もお忘れなく 2020年6月18日(第3木曜日) 第88回 史志の会勉強会 「高崎の伝説」 概要はこちら 事実かどうかわからない昔話とは異なり、実在する人物や場所から事実かもしれないと思わせる伝説があります。 ) ・時間: 18:30~ 勉強会 2020年5月30日(土曜日) 第5回 オンライン歴史談義 テーマ:「高崎発展に貢献したお大尽」 5月25日に全都道府県の 緊急事態宣言 が解除になりました。 群馬県警戒度2引き下げも当日30日に予定されており ) ・時間: 18:30~ 各自、定額通信・Zoom会議環境にて 2020年5月23日(土曜日) 第4回 オンライン歴史談義 テーマ:「フリートーク」 5月21日に関西3府県も緊急事態宣言が解除になりました。 新型コロナ感染第2波に備え、「賢い行動を粘り強く、接触6割減を維持」 ) ・時間: 18:30~ 各自、定額通信・Zoom会議環境にて 2020年5月16日(土曜日) 第3回 オンライン歴史談義 テーマ:「フリートーク」 5月14日に高崎市も緊急事態宣言が解除になりました。 新型コロナ感染第2波に備え、「賢い行動を粘り強く、接触6割減を維持」 ) ・時間: 18:30~ 各自、定額通信・Zoom会議環境にて 2020年5月8日(金曜日) 第2回 オンライン歴史談義 テーマ:「尊敬する歴史上の人物」 新型コロナ感染第2波に備え、新生活様式を実践すべく有志にて実施します。 ) ・時間: 18:30~ 各自、定額通信・Zoom会議環境にて 2020年5月6日(水曜日) 第1回 オンライン歴史談義 テーマ:「今後について詳細相談」 5月4日に緊急事態宣言が延長になりました。 有志にて今後の運用方針等を相談します。 ) ・時間: 18:30~ 各自、定額通信・Zoom会議環境にて 2020年3月19日(第3木曜日) 第87回 史志の会勉強会 「大名の領地」 VIDEO 概要はこちら 江戸時代になると大名の御領地や旗本の御知行所は幕府から宛行われたものでした。つまり大名や旗本のものではなく、 2020年3月15日(日) かみつけの里博物館 定期歴史講座「かみつけ塾」 上野八幡荘の歴史考古学 -八幡と板鼻 2020年3月8日(日) ユネスコ「世界の記憶」 上野三碑 一般公開 多胡碑 の碑文にちなみ上野三碑を一般公開します。 通常はガラス越しにしか ・公開時間: 午前9時~午後3時 ※当日、 上野三碑ボランティア会による解説や多胡碑記念館無料観覧・敷地内で地元団体による伝統芸能披露があります。こちら 。 また、上野三碑の 3D画像/PR動画は必見 です。 2020年2月20,27日、3月5日(木) キャリアデザイン支援事業 「高崎らしさの始まりを探る! -現代たかさき再考察-」 対象:市内在住か在職の方 定員:抽選40名、会場:高崎市中央公民館、申込み方法:電話・FAX・メール・来館 詳細はこちら を参照願います。 2020 年2月18日(火) 当会理事 高橋 正一 さんが令和元年度高崎市商工振興功労者として表彰されました。 授賞式はホテルグランビュー高崎で行われました。 詳細はこちら 2020年1月18日(土)~1月26日(日) 令和元年度 前橋・高崎連携事業文化財展『東国千年の都』展示 前橋・高崎発掘物語。 ~文化財を未来につなぐ 詳細はこちら 前橋市と高崎の国指定史跡は23か所で国内屈指の数を誇ります。 今回は各史跡からの出土品の他、発掘調査の ■職員による展示解説 1月19日(日) 午後1時30分から約1時間。事前申し込み不要および無料 ■学芸員による八幡古墳群の現地説明会解説 1月26日(日) 午前10時から約2時間 【ビデオ】 事前申し込み不要および無料で、観音塚考古資料館に集合願います。 2020年1月16日(木) 第86回 史志の会勉強会 「 安藤氏三代 」 および 新年会 概要はこちら 高崎藩主は井伊直政の転封後短期間で交代しました。 二代将軍秀忠の重臣であった老中安藤重信が入封すると 駿河大納言事件 がありました。 その後、安藤家は老中を何人も輩出し享保の改革,坂下門外の変など ・日程: 18:30~ 勉強会、 20:00~ 新年会 会費5,000円 多喜(タキ) 」(柳川町23-2 柳川町交番の裏)へ移動 2019年12月28日(土),2020年1月5日(日) 午後7時~ 群馬テレビ特番 映画「ここに泉あり 」放送 詳細はこちら 今年9月の高崎芸術劇場開館を記念し昭和30年に上映された不朽の名作が放送されるそうです。 2019年12月14日(土)~2020年3月2日(月) かみつけの里博物館 第28回特別展「飾り大刀-武器からみた古墳時代のぐんま」 詳細はこちら 「甲を着た古墳人」で有名な金井東裏遺跡の素環頭大刀を初公開するそうです。 ※5世紀後半:高崎の平塚古墳→剣崎長瀞西古墳→剣崎長瀞西遺跡と5世紀:吉備国の造山古墳→榊山古墳→法蓮古墳群 で地区首長と渡来人のピラミッド構造が同一と説明有り。 また、古墳から出土する大陸威信財が敵国:新羅製が多いこと ■学芸員による解説 12月15日(日)、2月16日(日) 企画展示室にて午前10時からと午後1時からの2回、約20分 上野三碑ユネスコ「世界の記憶」登録2周年記念 連続講演会 上野三碑から広がる学びの世界 詳細はこちら 無料ですが会場となる館へ電話事前申し込みが必要です。 2019年12月1日(日)~6日(金) 八幡八幡宮・大聖護国寺 「ふたとこ参りしませんか? ~神様と仏様を感じる6日間」 ちいきしんぶんの折込チラシに面白そうな講演会(有料)の情報がありましたので紹介します。 ■ 八幡八幡宮 (八幡町甲655) 社務所にて、定員:80名、当日受付で灯明料500円 12月1日(日) 10時30分~11時30分 「八幡宮・大聖護国寺の歴史と神仏習合」 12月2日(月) 13時30分~15時 「八幡庄・板鼻八幡宮と武家勢力」 ※高崎の中世歴史調査の第一人者を知ることが出来たこと、及び先生の「知の巨人」ぶりに感服しました。 ■ 大聖護国寺 (八幡町675-1) 本堂にて、定員:50名、当日受付で灯明料500円 12月6日(金) 13時30分~14時30分 「仏像制作・修復の魅力」 ※この他、本地仏阿弥陀如来・いけばな、仏像制作・修復展、お茶処などの 詳細はこちら を参照願います。 2019年11月21日(第3木曜日) 第85回 史志の会勉強会 「 間部 詮房 」 概要はこちら 高崎藩主を務めた間部詮房は六・七代将軍の側用人として新井白石と共に正徳の治を断行し、日本史上必ず登場する 2019年11月9日(土) 広報高崎10月1日号 催しより 高崎秤の会「 老舗商家の仕事を知る」 高崎市内の老舗を巡り、昔ながらの計量を体験する無料イベントです。 金澤米穀店 午後の部: 13時30分~16時 高崎神社集合→ 岡醤油醸造→ 水村園 ・定員 : 各コース 15人、3km程度歩ける人(小学生以下は保護者同伴) 上野三碑ユネスコ「世界の記憶」登録2周年記念 連続講演会 場所は吉井文化会館大ホール:吉井町吉井285-2。 無料で事前申し込み不要です。 詳細はこちら を参照願います。 2019年10月20日(日) 日帰り研修会 「横浜みなとみらい地区を訪ねる」 詳細はこちら ・研修先: ドックヤードガーデン ・ 横浜みなと博物館 ・ 横浜開港資料館 ・ 神奈川県立歴史博物館 など グリーン券購入 :2310+780=3090円が必要で Suicaが便利です。) 象の鼻パーク → 横浜開港資料館(見学)→ 日米和親条約締結の碑 → 神奈川県庁→ 横浜開港記念館 → 中居屋重兵衛 銅屋敷跡 横浜赤レンガ倉庫内のレストラン ・参加人員: 10名 2019年10月5日(土)~12月1日(日) 観音塚考古資料館 第31回企画展 「群馬に古墳が造られ始めたころ」 ■連続講演会(場所は八幡町 観音塚考古資料館。無料で事前申し込み不要です。) 三角縁神獣鏡 から見た群馬の前期古墳」 弥生 から古墳へ、移行期の実相」 (公財)群馬県埋蔵文化財調査事業団 職員) 詳細はこちら を参照願います。 2019年9月28日(土)~12月1日(日) 群馬県立歴史博物館 第100回企画展 「ハート形土偶 大集合!! ―縄文のかたち・美、そして岡本太郎」 東吾妻町で発掘された 国重文ハート形土偶 が実に65年ぶりに里帰り展示されます。 ハート形土偶は福島県阿武隈地域で 岡本太郎 の写真や作品を通して鑑賞することが出来るそうです。 ■連続講演会(定員:144名、会場:博物館 視聴覚室、申込み方法:開催日1ヶ月前より電話予約 027-346-5522) 詳細はこちら を参照願います。 2019年9月19日(第3木曜日) 第84回 史志の会勉強会 「 赤穂事件 を考える」 「赤穂義士」や「忠臣蔵」と呼ばれる「赤穂事件」ほど真偽が交錯する出来事はありません。 面白くするための歌舞伎・演劇・映画でも ・時間: 午後5時~9時30分(点灯は5時30分) 清水寺田村堂 にて 下仁田戦争についての解説はこちら→ 下仁田戦争と田村堂慰霊木像Q&A ・説明: 当会講師 堤 克政 ( 下仁田戦役 戦没者遺族会代表 ) 第53回勉強会 下仁田戦争と慰霊木像について 今年も「下仁田戦役戦没者英霊供養」として、清水寺境内の田村堂に祀られている戦没者慰霊木像などについて説明をします。 また、万灯会は、別名「ろうそく祭り」と呼ばれ、15000個の灯明が観音山に点灯されます。具体的には下記の区間です。 2019年7月18日(第3木曜日) 令和元年度定期総会および 第83回 史志の会勉強会 「歴史のうそ・ほんと」 前田屋 (柳川町75-1)にて17名限定 先着順 ・「総会議事」 ④ その他、審議事案 ・勉強会:歴史はその場にいた人が記録することが少なく、文書なども次世代以降の人が記録するので"うそ”になるものが数多く ・座談会テーマ:「 明石藩参勤交代事件 」、「 士農工商 」、「 鎖国 」、「 長篠の戦い 」、「 国定忠治 」 2019年5月18,19日(土、日曜日) 第14回 史志の会研修旅行 「諏訪・甲府の高崎ゆかりの地を訪ねる」 詳細はこちら 今年は 水戸天狗党が下仁田戦争の後に戦闘に及んだ和田峠、井伊直政の転封後に高崎城城番を務めた諏訪氏の居城・高島城、 龍岡城(信濃の五稜郭) 9:10→10:20 和田宿 11:00→ 水戸浪士の墓 11:50→12:10 諏訪大社秋宮 ・昼食14:10→14:30 高島城 15:20→15:40 諏訪大社本宮 16:30→ ホテルクラウンスヒル岡谷」 到着。 夕食・懇親会は岡谷名物うなぎの「 御うな小松屋 」で18時から 武田神社 10:20→10:35 甲府城址 11:30→11:50「 ほうとう小作 」昼食13:00→ 恵林寺 (信玄・柳沢吉保の墓)14:10→15:50 道の駅大滝温泉 16:05→16:50 秩父神社 17:30→ 2019年5月16日(第3木曜日) 第82回 史志の会勉強会 「側用人柳沢吉保と松平輝貞」 柳沢吉保は小説やドラマでは悪役として描かれることが多いですが、真実は大きく異なります。 「生類憐みの令」が極端に解釈され、 2 019年4月4日(木)~9月29日(日) 観音塚考古資料館 企画展 「八幡台地の遺跡」 詳細はこちら 八幡台地は烏川と碓氷川に挟まれた土地で縄文時代初期から人々が生活していた痕跡が見つかり古墳時代には東国最大級の ■ 歴史探検ウオーク 2019年3月20日(第3水曜日) 第81回 史志の会勉強会 「日本の武具入門:甲冑編」 概要はこちら 武具は中世から近世の武家文化の象徴として博物館に展示されています。また、美術品として鑑賞されるケースが多くなっています。 2 019年3月9日(土) 広報高崎 講座情報より 「 詳細はこちら ・時間 : 14時~16時 吉井文化会館 (吉井町吉井285-2) 2019年2月16日(土) 高崎五万石騒動150周年記念行事 五万石騒動 」 詳細はこちら ・場所 : 高崎経済大学 2号館(高崎市上並榎町1300番地) ※頂いた資料から長年の疑問が解決しました。 2019年2月8日(金) 高崎法人会 下期研修講演 「目からウロコの日本史」 集合 : 高崎市総合福祉センター2階 たまごホール 午後5時30分~ (講演は午後6時30分~8時まで) : 河合 敦 氏 歴史作家・歴史研究家 多摩大学客員教授 ※およそ30項目について日本史最新情報を教えてもらいました。 教科書は4年毎、教育要領は10年毎に改訂されるが、 擬似米 の展示を見た観覧者の指摘からカブトムシの糞と分かった話は日本人らしさに 2 019年1月26日(土)~3月24日(日) かみつけの里博物館 第27回特別展「 太子塚古墳 を考える」 詳細はこちら ■連続講座 特別展に関連した講座を午後1時30分~3時30分まで3回開催します 盾持ち埴輪は4世紀末~6世紀末まで、最も数が多く一番外側に位置する悪霊から古墳を護る「辟邪」で 左手に盾を持ち、右手に戈を持つ中国の葬礼における方相氏を形どったモノ。 3月3日(日) 若宮八幡北古墳 の築造規格 講師:田島 桂男氏(日本考古学協会会員) 烏川と井野川の合流部で八幡原町若宮にある帆立貝式古墳について田島先生が解説。 3月24日(日) 帆立貝形古墳と埴輪配列 講師:日高 慎氏(東京学芸大学) 帆立貝形古墳は首長の前方後円墳より下、円墳よりも上のランクの古墳。周溝や造り出しの変遷、埴輪の配列などの 今城塚古墳 の卓越性について知る ■学芸員による解説 2月17日(日)、3月17日(日) 企画展示室にて午前10時からと午後1時からの2回 2019年1月19日(土)~1月28日(月) 平成30年度 前橋・高崎連携事業文化財展『東国千年の都』展示 災害を乗り越えた先人たち ~考古学からみた災害と復興の歴史~ の紹介 詳細はこちら 今年度は古代に起きた自然災害をテーマに地震や噴火、風水害などの被害を受けた建物の遺構の写真や出土した生活道具、 2019年1月17日(木) 第80回 史志の会勉強会 「日本の武具入門:刀剣編」 および 新年会 概要はこちら こんにち、刀剣は美術品として鑑賞されるケースが多く、城址や歴史博物館展示の定番となっています。 今回は武士の必需品武具の一つ「刀剣」を取り上げます。 多喜(タキ) 」(柳川町23-2 柳川町交番の裏)へ移動 2018年11月15日(第3木曜日) 第79回 史志の会勉強会 「高崎藩の職制 幕府や他藩と比べてみると」 概要はこちら 武家の組織は合戦を前提として組み立てられていたため、戦闘のない江戸時代になると平時の職名が増え、かつ、戦時の職名も存続したので 2018 年11月13日(火) 当会理事・講師 堤 克政さんが平成30年度高崎市文化賞を受賞されました。 授賞式 は11月26日に高崎市役所で行われました。 詳細はこちら 2018年11月10日(土)~12月24日(祝・月) かみつけの里博物館 秋季企画展 「田島家資料の世界」 詳細はこちら ■講演会 日時:12月9日(日) 午後1時30分~3時30分 研修室にて ※高崎の俳諧繁栄のキーマン: 村上成之 先生を知ることが出来たこと、及び田島先生の「知のスーパーマン」ぶりに感服しました。 2018年10月25日(木) 平成30年度八幡交流館 第3回ふれあい講座 「 たかさき町知るべ 八幡町の文化と歴史3」 ・場所 : 高崎市八幡交流館(高崎市八幡町1013番地3) 2階にて 八幡八幡宮 は上野国の「一国一社の八幡宮」と説明がありました。 2018年10月21日(日) 日帰り研修会 「北下総・北武蔵の城を訪ねる」 詳細はこちら ・研修先: 行田市郷土博物館( 忍城 )・ 日光街道杉戸宿 ・ 逆井城 ・ 関宿城 博物館 ・集合時間: 7時10分 高崎駅東口・ヤマダ電機前(東三条通り側) 割烹和泉屋 」、上うな重3500円を予定。) 2018年10月6日(土)~12月2日(日) 群馬県立自然史博物館 第58回企画展 「人類学の常識が変わった 人類進化700万年」 詳細はこちら ■連続講演会(場所は富岡市 群馬県立自然史博物館学習室。無料ですが電話申し込みが必要です。 TEL:0274-60-1200) ※お話の冒頭にあった ゴーギャン の絵と猿人から現生人類に至る進化の過程でいつ頃 「白目」を獲得 したのか気になりました。 2018年10月6日(土)~12月2日(日) 「古墳時代群馬の渡来文化~観音塚古墳の被葬者像を探る~」 詳細はこちら ■連続講演会(場所は八幡町 観音塚考古資料館。無料で事前申し込み不要です。) 2018年9月20日(第3木曜日) 第78回 史志の会勉強会 「 北下総・北武蔵の城砦」 概要はこちら 下総国から武蔵国の北部は源頼政の郎党 下河辺 行義 が荘園領主から任された地方で、古河公方足利氏が頼ったため ・時間: 午後5時~9時30分(点灯は5時30分) 清水寺田村堂 にて 下仁田戦争についての解説はこちら→ 下仁田戦争と田村堂慰霊木像Q&A ・説明: 当会講師 堤 克政 ( 下仁田戦役 戦没者遺族会代表 ) 第53回勉強会 下仁田戦争と慰霊木像について 今年も「下仁田戦役戦没者英霊供養」として、清水寺境内の田村堂に祀られている戦没者慰霊木像などについて説明をします。 また、万灯会は、別名「ろうそく祭り」と呼ばれ、15000個の灯明が観音山に点灯されます。具体的には下記の区間です。 2018年7月3日(火)~9月2日(日)まで 東京国立博物館 特別展「縄文―1万年の美の鼓動」 詳細はこちら 縄文時代の国宝出土品6点( 土偶 5点と火焔型土器)が初めて勢ぞろい。これは見に行くしかありません。 8月、会社夏休みを利用して見に行きました。平成館2階で右側第1会場から入り、各章テーマ毎の展示で 途中、売店を横切り左側第2会場に入り、国宝の火焔型土器や土偶5点を鑑賞し、最後の6章のみ撮影可能 2018年7月19日(第3木曜日) 「平成30年度定期総会」および 第77回 史志の会勉強会 「明治時代以降の 大河内家 」 「しんたろう」 高崎市鞘町62-2 田島ビル1Fにて ・「総会議事」 ・勉強会:明治に入ってからの大河内家は、輝聲・輝剛・輝耕と特徴ある人物を輩出しました。 2018年6月15日(金)~6月20日(水)まで 創建300年記念 頼政神社宝物展 頼政神社 は300年前の1718年(享保3年)に第10代高崎藩主大河内輝貞公が大染寺境内に遠祖・源頼政卿を ※元高崎藩主 大河内輝聲と清国公使との筆談集『晩清中日朝筆談資料』6巻(『大河内文書』100巻に収録) 紹介記事はこちら 2018年5月22日(火) 広報高崎 講座情報より 「 高崎城下の古寺や名木を巡る」 ・時間 : 午前9時30分~11時30分 2018年5月17日(第3木曜日) 第76回 史志の会勉強会 「 頼政神社と大河内松平家」 博物館建設に向けての啓蒙事業として当初の計画通り、6月15~20日に「 頼政神社創建 300年記念宝物展」を行います。 2018年4月14,15日(土、日曜日) 第13回 史志の会研修旅行 「高崎藩の飛地一ノ木戸領を訪ねる」 詳細はこちら 今年は高崎に関係深い大河内松平家の飛地 新潟県一ノ木戸領を訪ねます。 片柳礼三 の墓参を中心に、 石川雲蝶 の彫刻、 直江兼続 修行の寺 遊亀楼魚兵 」さんで夕食懇談会。 雲洞庵 、 澤将監の館 、 片柳礼三の墓 、 一ノ木戸陣屋 跡 河井継之助記念館 、 山本五十六記念館 、越後のミケランジェロ石川雲蝶の彫刻(本成寺・ 永林寺 ・ 西福寺 ) 2018年3月15日(第3木曜日) 第75回 史志の会勉強会 「 高崎藩の飛地一ノ木戸領と長岡藩」 概要はこちら 今回は本年度の研修旅行先一ノ木戸(三条市)と長岡について取り上げます。 高崎藩大河内松平家後半の領地は、城付き領と 2018年3月11日(日) 上野三碑ユネスコ「世界の記憶」登録記念式典 詳細はこちら 上野三碑のユネスコ「世界の記憶」登録を県民の皆様や登録にご尽力いただいた方々とともに祝う式典を開催します。 ※来場の方に記念品(上野三碑クリアフォルダー)をプレゼント! 2018年1月20日(土)~1月29日(月)まで 平成29年度 前橋・高崎連携事業文化財展『東国千年の都』展示 古代上野(こうずけ)の記憶 ~前橋・高崎の寺院と役所~ の紹介 詳細はこちら 今年度は古代の寺院・仏教と官衙をテーマに律令期の国分寺、国分尼寺など古代の礎を築いた前橋・高崎の寺院と役所について 2018年1月18日(木) 第74回 史志の会勉強会「幕末の動乱と下仁田戦争」 および新年会 概要はこちら 前回予定した上記テーマで行います。元治元年(1864年)、甘楽郡下仁田町(当時は下小坂村)で下仁田戦争が勃発しました。 池田屋事件 ,禁門の変,下関戦争など歴史上の大事件が毎月のように起こり、天狗党も3月の旗揚げから12月の投降まで1年間世間を 多喜(タキ) 」(柳川町23-2 柳川町交番の裏)へ移動 2017年11月16日(第3木曜日) 第73回 史志の会勉強会 「高崎城址博物館の創設について」 文化・歴史を学習する資料館の創設と、 商都城下町のシンボル三階櫓の復元について説明します。 2017年11月12日(日) 日帰り研修旅行 「東京 高崎所縁の地を訪ねる」 詳細はこちら 今回は、東京の高崎藩関連(藩中屋敷跡・菩提寺 是照院・ 駿河大納言 慰霊の昌清寺)や五代将軍綱吉及び側用人 柳沢吉保 関連 Suica のカードを持って行くと切符購入が不要となり便利です。また、復路の特急券は各自手配願います。 渋沢史料館 見学)→ 駒込駅( 六義園 見学および昼食)→ 白山駅( 是照院 参拝、 清和公園 :藩中屋敷跡散策、 文京ふるさと歴史館 見学、 昌清寺 参拝)水道橋駅→ 御茶ノ水駅( 神田明神 参拝) 2017年10月7日(土)~12月3日(日) 観音塚考古資料館 第29回企画展 「小さな古墳の物語 ~群馬の群集墳を考える~」 詳細はこちら ■連続講演会(場所は八幡町 観音塚考古資料館。無料で事前申し込み不要です。) 群馬県立歴史博物館 教育普及係長) (公財)群馬県埋蔵文化財調査事業団 主任調査研究員) 2017年9月21日(第3木曜日) 第72回 史志の会勉強会 「古文書の見方」 今回は近世の御家流(オイエリュウ)文書について実物を見ながら、くずし字のいろはを勉強します。 ・時間: 午後5時~9時30分(点灯は5時30分) 清水寺田村堂 にて 下仁田戦争についての解説はこちら→ 下仁田戦争と田村堂慰霊木像Q&A ・説明: 当会講師 堤 克政 ( 下仁田戦役 戦没者遺族会代表 ) 第53回勉強会 下仁田戦争と慰霊木像について 今年も「下仁田戦役戦没者英霊供養」として、清水寺境内の田村堂に祀られている戦没者慰霊木像などについて説明をします。 また、万灯会は、別名「ろうそく祭り」と呼ばれ、15000個の灯明が観音山に点灯されます。具体的には下記の区間です。 2017年7月20日(第3木曜日) 「平成29年度定期総会」および 第71回 史志の会勉強会 「紙のこといろいろ」 高崎ビューホテル 3階 「あかぎ2」にて ・「総会議事」 ・勉強会講師:杉浦 幸男氏 (天保8年創業の 紙問屋スギウラ 社長) 2017年5月18日(第3木曜日) 第70回 史志の会勉強会 「高崎の寺院」 概要はこちら 今回は旧高崎にあるお寺について宗派の傾向や文化財、著名な人物のお墓などについて学びます。 2017年4月22,23日(土、日曜日) 第12回 史志の会 千葉への研修旅行 詳細はこちら 今年は高崎に関係深い大河内松平家の一つ大河内大多喜家の居城 大多喜城と城下町、里見町出身の里見氏が 大河内松平氏 の城と城下)、館山市( 里見氏 の居城「 南総里見八犬伝 」の舞台)、 館山日本寺 (地獄覗きと日本一大きい大仏で有名)、 大本山小湊誕生寺 (日蓮上人誕生の地) 日本寺 (見学)15:30→富津金谷IC→木更津南C→16:30ホテル着 棒屋 」 夕食は各自自由で ホテルは グランパークホテルエクセル木更津 (電話 0438-22-4123) 誕生寺 (見学)11:15-12:15館山駅前で昼食13:30→13:40 館山城 (見学)14:40→ 2017年4月15日(土) 概要はこちら 高崎は城下町であると同時に宿場町でした。 しかし、いわゆる宿場というよりは伝馬機能が重要視されたために六斎市の開催 ・日程: 午前10:30~12:00 お茶の水村園 (本町123番地 旧群馬銀行高崎北支店前)にて ※普段の定期勉強会と異なり、国登録有形文化財のレンガ蔵にて車座で史料を見ながら双方向で進める5回目の勉強会となります。 2017年3月16日(第3木曜日) 第69回 史志の会勉強会 「 大多喜 と 館山 」 詳細はこちら 今年度の研修旅行訪問先である千葉県大多喜と館山は、高崎に関連深い所ですがあまり知られていません。 研修旅行に ① 古墳王国展『甲を着た古墳人の発見』- 金井東裏遺跡4年間の軌跡 - 2017年1月19日(木) 第68回 史志の会勉強会「高崎大河内氏 初代松平輝貞」および新年会 詳細はこちら 今回は、会員の方からの要望で 松平輝貞 公について勉強します。 大河内松平氏の初代である輝貞という人物が高崎の 串 Dining Hisato 」(鞘町町70-2 モール702ビル2F)へ移動 2017年1月14日(土)~1月23日(月)まで 前橋・高崎連携事業文化財展『東国千年の都』10周年記念展示 ~いまなお ひかり放ちて の紹介 今回は、10回目を記念して「歯のある埴輪」や「物部銅印」、「山王廃寺と上野国府関連遺物」を展示。 2016年12月17日(土) 第4回 寺子屋勉強会 「上州の藩と大名家」 詳細はこちら 江戸時代の上野国には、前橋・高崎・館林・沼田・安中・伊勢崎・小幡・七日市・吉井の各藩があり、七日市藩以外は譜代大名が ・日程: 午前10:30~12:00 お茶の水村園 (本町123番地 旧群馬銀行高崎北支店前)にて ※普段の定期勉強会と異なり、新規会場にて車座で史料を見ながら双方向で進める4回目の勉強会となります。 2016年10月8日(土)~12月4日(日) 「前方後円墳が消えるとき ~再考、観音塚古墳の史的意義~」 詳細はこちら ■連続講演会(場所は八幡町 観音塚考古資料館。無料で事前申し込み不要です。) 群馬県立歴史博物館 ) 房総むら風土記の丘資料館 ) 2016年11月17日(第3木曜日) 第67回 史志の会勉強会 「 井伊直政 と 直孝 」 詳細は こちら ・日程: 18:30~ 勉強会 ・場所: 高崎市城址公民館 学習室 ※前回に引き続き井伊直政公について採り上げます。直政公のあまり知られざる面とその後継者直孝について勉強します。 2016年11月13日(日) 日帰り研修会 「松戸市を訪ねる」 詳細は こちら 今回は、千葉県松戸市で幕末の徳川家伝来品(最後の水戸藩主昭武や将軍慶喜の遺品)や明治時代の徳川家屋敷の鑑賞および 戸定歴史館・戸定邸 ・集合時間: 7時30分 高崎駅東口・ヤマダ電機前 戸定歴史館・戸定邸 (見学)→ 柴又(昼食・散策)→ ゑびす屋 ・ 川千屋 ・ たなかや ・ 川甚 。 天ぷらと草団子: 亀屋本舗 ・ 大和屋 ・ とらや 。 やぶ忠 。 ラーメン: 新華 2016年10月15日(土) 第3回 寺子屋勉強会 「高崎城下の特徴を考える」 詳細は こちら 関東近縁の佐倉・前橋・古河・宇都宮・土浦・水戸・川越・上田の城下絵図から高崎城下の特徴を学びます。 ・日程: 10:30~12:00 お茶の水村園 (本町123番地 旧群馬銀行高崎北支店前)にて ※普段の定期勉強会と異なり、新規会場にて車座で史料を見ながら双方向で進める3回目の勉強会となります。 2016年9月15日(第3木曜日) 第66回 史志の会勉強会 「 井伊直政 と 直虎 」 詳細は こちら ・日程: 18:30~ 勉強会 おんな城主 直虎 」になりました。 会員から「この際、井伊直政公 ・時間: 午後5時~9時30分(点灯は5時30分) 清水寺田村堂 にて 下仁田戦争についての解説はこちら→ 下仁田戦争と田村堂慰霊木像Q&A ・説明: 当会講師 堤 克政 ( 下仁田戦役 戦没者遺族会代表 ) 今年も「下仁田戦役戦没者英霊供養」として、清水寺境内の田村堂に祀られている戦没者慰霊木像などについて説明をします。 また、万灯会は、別名「ろうそく祭り」と呼ばれ、15000個の灯明が観音山に点灯されます。具体的には下記の区間です。 天候不良のため中止となりました。 2016年7月21日(第3木曜日) 「平成28年度定期総会」および 第65回 史志の会勉強会 「県都と県名はどのように制定されたか2」 詳細は こちら ・日程: 18:30~ 総会、 19:00~ 勉強会、 20:00~ 懇親会 高崎ビューホテル 3階 「赤城」にて ・「総会議事」 2016年5月19日(第3木曜日) 第64回 史志の会勉強会 「県都と県名はどのように制定されたか1」 詳細は こちら ・日程: 18:30~ 仙台への研修旅行の報告、勉強会 2016年4月23,24日(土、日曜日) 第11回 史志の会 仙台への研修旅行 詳細は こちら 今年は伊達氏の仙台藩を訪ねます。 仙台藩は奥羽列藩同盟の首謀者として朝敵となり62万石が半分以下にされ、 内村鑑三 先生の父君が就任した因縁があります。 今回の研修では 山本周五郎の小説 で有名な船岡城址 仙台市 (仙台藩の城下)、 白石市 (家老片倉小十郎の所領)、 柴田町 (伊達騒動の主役原田甲斐の所領) ホテル・ルートイン仙台長町インター Wi-Fi、ラジウム人工温泉大浴場完備。 TEL:022-304-1131 シングル、バイキング朝食付きになります。 2016年3月17日(第3木曜日) 第63回 史志の会勉強会 「明治の高崎と 廃藩置県」 ・日程: 18:30~ 歴史講演会の報告、勉強会 2016年3月6日(日) 上野三碑 一般公開のご紹介 多胡碑 の碑文にちなみ上野三碑を一般公開します。 通常はガラス越しにしか詳細については こちら ※当日、 多胡碑に隣接する吉井いしぶみの里公園で地元住民の方々による伝統芸能などの披露や多胡碑記念館では琴の3D画像/PR動画は必見 です。2016年3月5日(土) 堤講師「 ざんぎり頭の高崎 」出版記念および天守付き歴史資料館創設活動 高崎史志の会 歴史講演会 「高崎今昔アラカルト」 詳細は こちら ・開催時間: 午後2時 ~ 午後4時 共愛学園前橋国際大学 名誉教授) ※石原先生に高崎の歴史について私たちにもわかり易い言葉で解説して頂き、郷土高崎の歴史と文化について 2016年2月6日(土) 多胡郡正倉跡 現地説明会の紹介 詳細は こちら 高崎市教育委員会が昨年度に続いて多胡碑と同時代に建造された大型の倉の跡を発見したことを発表し一般を対象とした 現地説明会に参加して来ました。 吉井町岡地区の3ヵ所の発掘場所(T57~59)を巡ったのですが、あまりの広範囲に、 1300年前にこの土地を統治していた羊氏のちからの凄さに圧倒されました。 奈良の正倉院 (ただし、倉の長さは1/2)が8世紀前半から9世紀まで群馬県 こちら 。 また、説明会のビデオは こちら 2016年1月16日(土)~1月25日(月)まで 前橋・高崎連携事業文化財展『東国千年の都』の紹介 今年度は、「出土した動物」をテーマに開催します。 私たち人間が古来より動物とどのようにかかわってきたのか、 両市の代表的な遺跡から出土した遺物を「狩る」、「まつる」、「ともに生きる」の3つのテーマに分けて紹介・展示しています。 こちら 日時 :平成28年1月16日(土)~平成28年1月25日(月) 午前9時~午後6時 2016年1月22日(第4金曜日) 第62回 史志の会勉強会「明治維新の高崎 その2」 および 新年懇親会 ・日程: 18:00~ 勉強会、 19:30~ 新年会 会費4,000円 ・場所: 城址公民館にて勉強会。 新年懇親会会場 和菜 はなたれ (嘉多町45-6 柳川通り嘉多町信号手前)へ移動 2015年10月10日(土)~12月6日(日) 観音塚考古資料館 第27回企画展 「巨石の来た道~石室開口70周年~観音塚古墳の世界」 詳細はこちら ■体験学習1「右島和夫先生と行く~観音塚古墳の巨石を訪ねるバスツアー」 2015年11月19日(第3木曜日) 第61回 史志の会勉強会 「明治維新の高崎」 ・日程: 18:30~ 重要案件の進捗報告、勉強会 2015年11月15日(日) 日帰り研修会 「佐倉城下を訪ねる」 詳細はこちら ・行先: 千葉県佐倉市 ・集合: 7時50分 高崎駅東口・タワー美術館前 佐倉城址 、 3種類の武家屋敷 、 旧堀田邸 、 佐倉順天堂記念館 昼食は「 玉屋 」(創業120年の割烹。うなぎの玉屋) 015年9月25日(金),29日(火)、10月9日(金),13日(火),20日(火),23日(金) 全6回 高崎学検定連携講座 『たかさき再発見講座』紹介 ・時間: いずれも午後1時30分~3時30分の2時間 ・説明: 当会講師 堤 克政 他3名 申し込み方法など詳細については こちら 2015年9月17日(第3木曜日) 第60回 史志の会勉強会 「高崎の人物 その3」 詳細はこちら ・日程: 18:30~ 重要案件の進捗報告、勉強会 ※今回、勉強会の他に重要報告案件が複数あり是非参加をお願いします。 ・時間: 午後5時~9時30分(点灯は5時30分) 清水寺田村堂 にて 下仁田戦争についての解説はこちら→ 下仁田戦争と田村堂慰霊木像Q&A ・説明: 当会講師 堤 克政 ( 下仁田戦役 戦没者遺族会代表 ) 「下仁田戦役戦没者英霊供養」として、清水寺境内の田村堂に祀られている戦没者慰霊木像などについて説明をします。 また、万灯会は、別名「ろうそく祭り」と呼ばれ、15000個の灯明が観音山に点灯されます。具体的には下記の区間です。 2015年7月16日(第3木曜日) 「平成27年度定期総会」および 第59回 史志の会勉強会 「 高崎の人物 -江戸時代2-」 詳細は こちら ・日程: 18:30~ 総会、 19:00~ 勉強会、 20:00~ 懇親会 高崎ビューホテル 4階 「尾瀬」にて ・「総会議事」 2015年5月21日(第3木曜日) 第58回 史志の会勉強会 「高崎の人物 -江戸時代編1-」 詳細は こちら ・日程: 18:30~ 勉強会、 2015年4月11,12日(土、日曜日) 第10回史志の会 彦根・近江への研修旅行 本年は創立10周年の記念すべき年度であり第1回研修旅行先の彦根と高崎との縁が深い近江商人 詳細は こちら ・集合 : 4月11日 AM5時45分 高崎駅東口 ヤマダ電機前 ホテル・ルートイン彦根 Wi-Fi、ラジウム人工温泉大浴場完備。 TEL:0749-21-2551 シングル、バイキング朝食付きになります。 彦根城 ・同周辺(見学)15:00→ 安国寺(現 宗安寺 ) 大信寺 (見学)16:45→17:00ホテル着。 ※懇親会場は彦根駅前の「 鮨割烹銀水 」 5年ぶり に井伊さんと再会しました。 近江商人博物館 (見学)→10:15近江八幡市立博物館・ 八幡掘 ・日牟礼八幡宮・ 近江八幡町並み など 2013年有志3人による彦根城見学は こちら 2015年4月3日(金)~4月7日(火)まで 「ありがとう長野堰用水路 ~高崎の歴史を語る絵図史展~」の紹介 長野堰の歴史や功績を「水、街、楽、時、跡」の5つのテーマで、長野堰の3つの碑の紹介や地図や絵図を用いて「高崎の 2015年3月19日(第3木曜日) 第57回 史志の会勉強会 「江戸時代の格式について 2」 詳細は こちら ・日程: 18:30~ 勉強会、 2015年3月13日(金)~3月16日(月)まで 高崎電気館 『 ここに泉あり 』無料上映の紹介 1955年に公開。全国で300万人を超える大ヒット作となり日本中に感動と共に群響と音楽の街・高崎の認知を広げた映画が 高崎電気館 で再び無料上映されます。 詳細は こちら 上映時間:13:00~ (映画自体は2時間30分) 若かりし頃の 岸恵子 さんが日テレ「世界の果てまで行ってQ」の 河北麻友子 さんに見えたのは自分だけ? 再認識しました。 見に行って良かったと思います。 2015年1月17日(土)~1月26日(月)まで 前橋・高崎連携事業文化財展『東国千年の都』の紹介 今年度は、「石を使って3万年-削る・飾る・祈る-」と題し、高崎・前橋両市から出土した約400点の石の遺物を こちら 日時 :平成27年1月17日(土)~平成27年1月26日(月) 上野三碑 、 箕輪 ・ 高崎城 と石に関する遺跡や史跡がすべて揃っている稀有な地域であると改めて感じました。 2015年1月15日(第3木曜日) 第56回 史志の会勉強会「江戸時代の格式について」 および 新年懇親会 詳細は こちら ・日程: 18:30~ 勉強会、 20:00~ 新年会 会費 男性5,000円 / 女性3,000円 肴屋 佐平治 (高崎駅西口、八島町19-25)へ移動 2014年12月14日(日曜日) 高崎史志の会創立10周年 歴史探訪バスツアー 高崎藩の故郷を訪ねる ~藩主大河内家生誕の地・川越と廟所平林寺~ 当会は高崎の歴史を学び、それを後世に伝承する活動を続けて10年が立ちました。 市立博物館 、 川越城本丸御殿 、川越氷川神社、 喜多院 、新座市: 平林寺 (大河内家廟所) 2014年11月20日(第3木曜日) 第55回 史志の会勉強会 「 大河内松平家一族 について」 詳細は こちら ・日程: 18:30~ ※特に、 松平信綱 と 輝貞 、藩主を務めた川越・古河・高崎等について勉強します。 2014年10月11日(土曜日) 第1回 寺子屋勉強会 「高崎の歴史は江戸時代から」 藩とは? 大名とは? 領地とは? などQ&A方式で江戸時代の基礎知識を学びます。 詳細は こちら ・日程: 14:00~16:00 ※当会も創立10周年を迎え、初期の定例勉強会の項目について学ぶ機会を新規に設けます。 2014年9月18日(第3木曜日) 第54回 史志の会勉強会 「幕末の武装 -高崎藩の例から見た変化-」 詳細は こちら ・日程: 18:30~ ※7月に開催した「高崎藩戦死者慰霊木像と原画絵巻展」の際に、多くの方から古式に則った甲冑刀槍の武装 ・時間: 午後5時~9時30分(点灯は5時30分) 清水寺田村堂 にて 下仁田戦争についての解説はこちら→ 下仁田戦争と田村堂慰霊木像Q&A ・説明: 当会講師 堤 克政 ( 下仁田戦役 戦没者遺族会代表 ) 「下仁田戦役戦没者英霊供養」として、清水寺境内の田村堂に祀られている戦没者慰霊木像などについて説明をします。 また、万灯会は、別名「ろうそく祭り」と呼ばれ、15000個の灯明が観音山に点灯されます。具体的には下記の区間です。 2014年7月25日(金)~29日(火) 下仁田戦争 150年記念 高崎藩戦死者慰霊木像と原画絵巻展 開催 詳細は こちら ・開催時間: 午前10時 ~ 午後6時 堤講師 、観覧者の質問に親切丁寧に答えます。 清水寺 、 頼政神社 、 下仁田戦争戦没者遺族会 今から150年前、高崎藩が下仁田の地で 水戸天狗党 と戦闘に及び奮戦むなしく31名の藩士と5名の従者らが 2013年万灯会 清水寺田村堂での様子は こちら 2014年7月17日(第3木曜日) 「平成26年度定期総会」および 第53回 史志の会勉強会「 下仁田戦争 と 慰霊木像 について」 ・日程: 18:30~ 総会、 19:00~ 勉強会、 20:00~ 懇親会 高崎ビューホテル 3階 「赤城」にて ・「総会議事」 下仁田戦争150周年記念 慰霊木像と原画絵巻展示会 」開催に当り、会員の皆様といっしょに 2014年5月15日(第3木曜日) 第52回 史志の会勉強会 「家紋のいろいろ」 詳細はこちら ・日程: 18:30~ ※高崎藩は藩主大名家が何家も変わったので何種類も家紋が登場します。今回は「家紋のいろいろ」に 2 014年4月12,13日(土、日曜日) 第9回史志の会 静岡方面への研修旅行 詳細はこちら 今回、江戸から明治時代の駿府・静岡の要所を見学箇所に組み込みました。 静岡北ワシントンホテルプラザ (054-221-0111) 道の駅すばしり (休憩)→10:45日本平PA(休憩)→ 掛川城 (見学・昼食)→ 14:05 大井川川越遺跡 (見学)→ 15:05 丸子宿丁子屋 (見学)→ 15:30 駿府城 址 臨済寺 (見学)→ 16:40 静岡浅間神社 (見学)→ 17:25 静岡北ワシントンホテルプラザ (2日目) ホテル8:10→ 9:20 東照宮・博物館 (見学)→ 11:10 鉄舟寺 (見学)→ 12:00次郎長関連の遺跡( 梅蔭禅寺銅像 生家 、 船宿「末廣」 、 壮士の墓 )(徒歩で見学)→ 12:40 エスパルスプラザ (昼食・買物)→ 14:00 望嶽亭藤屋 (見学) 道の駅すばしり (休憩)→ 17:45狭山PA(休憩)→ 藤岡IC→ 19:15高崎 2014年3月21日(春分の日) 高崎学検定記念シンポジウム 「高崎学検定 ア・ラ・カ・ル・ト」 詳細はこちら ・日程: 10:00~12:00 受付 9:00~、 開場 9:30~ 根岸さん が司会を務め、 堤理事 が講演を行います。 2014年3月20日(第3木曜日) 第51回 史志の会勉強会 テーマ:江戸から明治の駿府・静岡 ・日程: 18:30~ 詳細はこちら 多胡碑 の碑文にちなみ上野三碑を一般公開します。 通常はガラス越しにしか詳細については こちら ※当日は、群馬県によるJR高崎駅東口発着の無料見学バス(定員24人)運行有り。 午前と午後に 1便ずつ周辺の様子は こちら 織田信長 の天下布武の朱印状他、豊臣秀吉 、新田義貞 などの書状など 詳細については こちら 2014年1月16日(第3木曜日) 第50回 史志の会勉強会「群馬県に近世の文化財が少ない背景および高崎の文化財」 および 新年会 ・日程: 18:30~ 勉強会、 20:00~ 新年会 会費3,000円 (飲み放題) 高崎ビューホテル 4階「尾瀬」へ移動 詳細はこちら 2013年11月26日(第4火曜日) 第49回 史志の会勉強会 「史料展示会を実施できるまで」 ・日程: 18:30~ ※今回、講師をお願いしました和田氏は、 高崎市歴史民族資料館 や 多胡碑記念館 において学芸員として歴史 資料の展示企画に携わっておられます。氏の体験を通じて、資料館や博物館における資料展示がどの様に 詳細はこちら 013年11月25日(月) ビジネス系ホームページにて井伊直政公の記事を発見 毎朝、チェックしている記事中に直政公の記事が有りましたので紹介します。 歴史の変革者たち~ビジネス戦略思考の源流を探る~【軍師参謀編】 第6回 井伊直政-家康に忠誠を捧げた「井伊の赤鬼」 詳細について、こちらを参照願います。 WISDOMホームページ 013年11月12日(火) 刊頭1~2ページに掲載。 千鳥破風 や 華頭窓 の説明も。 その他、高崎地区のお城について27~28ページに記載有り。 2013 年11月3日( 日曜日、文化の日 ) 当会会員 市川豊行さんが平成25年秋の褒章にて 黄綬褒章 を受賞されました。 詳細について、こちらを参照願います。 市川食品ホームページ 2013年10月19日(土) 日帰り研修会 「 真田家 の町、松代を訪ねる」 詳細はこちら ・行先: 長野県長野市松代町 ・集合: 8時から 高崎駅東口スタートで随時。高崎駅より西側であれば、参加者の近い場所で乗車可能です。 3,000円 (参加者人数増により2,000円に)+入場料720円+食事代は各自にて 真田宝物館 (30)→ 10:35 真田邸 (20)→ 11:00 文武学校 (30)→11:35 旧樋口家住宅 (30)→ 旧横田家住宅 (30)→ 13:40 象山神社 (20)→ 14:00 象山記念館 (30)→ 松代城跡 (30)→ 15:20 長国寺 (30) 2013年9月19日(第3木曜日) 第48回 史志の会勉強会 「群馬県に近世の文化財が少ない背景 その1 上州支配状況」 詳細はこちら ・日程: 18:30~ ※群馬県の各都市に歴史博物館が無い理由について考えてみたいと思います。 ・時間: 午後5時~9時30分(点灯は5時30分) 清水寺田村堂 にて 下仁田戦争についての解説はこちら→ 下仁田戦争由緒 ・説明: 当会講師 堤 克政 ( 下仁田戦役 戦没者遺族会代表 ) 「下仁田戦役戦没者英霊供養」として、清水寺境内の田村堂に祀られている戦没者慰霊木像などについて説明をします。 また、万灯会は、別名「ろうそく祭り」と呼ばれ、15000個の灯明が観音山に点灯されます。具体的には下記の区間です。 2013年7月18日(第3木曜日) 「平成25年度定期総会」および 第47回 史志の会勉強会 「高崎市街の基”城下町高崎”」 詳細はこちら ・日程: 18:30~ 総会、 19:00~ 勉強会、 20:00~ 懇親会 高崎ビューホテル 4階 「尾瀬の間」にて ・「総会議事」 新理事に中嶋さん 、 藤澤さん 2 013年6月16日(日) 高崎青年会議所主催 ウォークインたかさき 詳細はこちら ・時間: 12時 ~ 15時30分 12:00~15:30 「街の魅力パネル展示」 2013年6月15日(土) JIA群馬支部主催 「二人の外国人建築家/タウト&レーモンドin群馬」 第3回 ~ブルーノ・タウトと東山魁夷の旅を通して~ 詳細はこちら ■映像作家、佐野文男講師による映像と講演 ・時間 : 開場:13時30分 開始時間:14時 終了時間: 17時 (高崎駅から徒歩5分、高崎市美術館ビルの5階です。) ・主催 : 公益社団法人 日本建築家協会関東甲信越支部群馬地域会(JIA群馬クラブ)←当会の 水上さん が代表 2 013年5月19日(日)~26日(日) 頼政神社 宝物展の開催 概要はこちら 「高崎歴史博物館を創ろう」活動の一環として「頼政神社宝物展」を開催しました。 2013年5月16日(第3木曜日) 第46回 史志の会勉強会 「幕末の政治情勢と高崎」 概要はこちら ・日程: 18:30~ ※NHK大河ドラマ「八重のさくら」放送中でもあり、同時代の高崎について学習します。 2 013年4月20、21日 第8回史志の会 名古屋方面への研修旅行 尾張徳川家 に関係する城址や宝物等、充実した見学箇所を組み込みました。 ・集合: 4月20日(土) AM6時45分 高崎駅東口 犬山城 (40分) どんでん館 ・昼食(85分) 有楽苑 → 小牧城 → 清州城 → 17:30ホテル着 旬蔵栄本店 に移動し、懇親会。 ホテルは、 ザ・ビー名古屋 (2日目) ホテル9:00出発→ 名古屋城 (周辺散策)-11:45昼食(60分)→ 徳川美術館 → 蓬左文庫 ¥ 徳川園 → 14:25春岡IC-中央自動車道-上信越道→ 20:00 高崎駅東口着 概要はこちら 2013年3月21日(第3木曜日) 第45回 史志の会勉強会 「高崎の文化財について」 ・日程: 18:30~ 概要はこちら 今回は、特別に高崎市教育委員会 文化財保護課 富樫昌明様による 出前講座 になります。 2013年1月17日(第3木曜日) 第44回 史志の会勉強会 および 新年会 講師 藤澤会員による「石」について 概要はこちら ・日程: 18:30 ~ 勉強会、 20:00~ 新年会 会費3,000円 (飲み放題) 高崎ビューホテル 9階ポムドールへ移動 (夜景が最高とのこと) 2013年最初の勉強会です。 今回は、当会会員の藤澤氏(弘化2年:1845年創業の 石材店 店主)による 2 012年11月15日(第3木曜日) 第43回 史志の会勉強会 「江戸の大衆娯楽・見世物について」 仙助流南京たますだれ の実演あり 概要はこちら ・日程: 18:30~ 2012年10月8日(月、体育の日) 日帰り研修会 「古河城下を訪ねる」 概要はこちら ・集合: 8時 高崎駅改札口前 を歩きながら見学。午後、長 井路子旧宅 、古河城文書蔵跡、古河城お茶屋口跡、ご馳走番跡 。途中、 古河歴史 博物館、 鷹見泉石記念館 、 に入場見学。 以前から計画されていた古河市への日帰り研修を実施しました。駅から1.5Km圏内に見所 が凝縮され

移動時間は午前、午後共に1時間ほどでした。 2012年9月20日(第3木曜日) 第42回 勉強会 「高崎城下の神社について」 概要はこちら ・日程: 18:30~ 2012年7月19日(第3木曜日) 「平成24年度定期総会」および 第41回 史志の会勉強会 「頼政神社と高崎の祭」 概要はこちら ・日程: 18:30~ 総会、 19:00~ 勉強会、 20:00~ 懇親会 高崎ビューホテル 4階 「尾瀬の間」にて ・「総会議事」 2012年5月17日(第3木曜日) ・時間: 18:30~ 勉強会 今回は、当会員一の文化通 羽鳥文江さん( 割烹店 おかみ)による解説になります。 概要はこちら 2012年4月21,22日 第7回史志の会 白河 ・ 会津若松 方面への研修旅行 ・集合: 4月21日(土) AM6時45分 高崎駅東口 白河小峰城 ・ 白河集古苑 → 円明寺→ 南湖公園 (昼食)→ 中野竹子殉節碑 ・ 阿弥陀寺御三階 ・ レオ氏郷南蛮館 → ホテルニューパレス 宿泊) 鶴ヶ城 → 山本覚馬 ・ 新島八重 生誕地→ 会津藩主 松平家墓所 → 会津武家屋敷 → 昼食→ 御薬園 ・ 藩校日新館 → 概要はこちら 2012年4月1日(日) 日帰り研修会 「北武蔵の諸藩を訪ねる」 ・集合: 8時40分 高崎駅改札口前 高崎線 各駅列車 → 東武野田線 【見学箇所】 遷喬館 」・ 時の鐘 ・ 岩槻城址 黒門と裏門) 特別展 藩と大名 」 氷川神社 参拝 概要はこちら 埼玉県立歴史と民俗の博物館 川越 ・忍 ・岩槻 ・岡部 ・久喜 の諸藩についての紹介寛永諸家系図伝 (重文)、太刀・定利 (国宝)、柳沢吉保像 (山梨県文化財) 展示構成など詳細についてはこちら 2012年3月15日(第3木曜日) 第39回 史志の会勉強会 「江戸時代の貨幣経済」 前回に引き続き江戸時代の経済について、堤講師による貨幣の実物も見ながらの解説になります。 2012年1月19日(第3木曜日) 第38回 史志の会勉強会「 江戸 時代 の米経済 」および 新年会 概要はこちら 2012年最初の勉強会です。 今回は、当会理事の金澤氏(元禄3年創業の米穀店店主)による解説になります。 高崎ビューホテル にて 2011年11月17日(第3木曜日) 第37回 史志の会勉強会 「高崎の江戸文化・その2」 前回(9月)の殿様編に続き、今回は庶民の文化について、現物を見ながらの勉強会になります。 概要はこちら ・時間: 18:30~ 勉強会 2011年11月12日(土) 内村鑑三 生誕150年記念講演 「Kanzo Memento 2011」 ・日程: 13時開演予定2011年10月16日(第3日曜日) 高崎の史跡見学勉強会 当日の様子は こちら ・日程: 14:00 ~ 16:00 頼政神社 - 龍広寺 - 光明寺 - 屋台小路 - 桝形 - 英学校跡 - くいちがい門 - 奉行所跡 - 乾櫓 ・御殿裏門 など 2011年9月15日(第3木曜日) 第36回 史志の会勉強会 「高崎の江戸文化」 ・時間: 18:30~ 勉強会 2011年7月21日(第3木曜日) 「平成23年度定期総会」および 第35回 史志の会勉強会 「 武家の作法に視る」 概要はこちら ・日程: 18:30~ 総会、 19:00~ 勉強会、 20:00~ 懇親会 高崎ビューホテル 4階 「尾瀬の間」にて 与口さん と 鈴木さん ④ 平成23年度事業計画と予算が承認 内村鑑三 生誕150年記念講演会(他の市民団体と共催) 奥州白河 方面か 越後高田 方面 2011年6月19日(日) 日帰り研修勉強会 「徳川将軍霊廟と江戸の建物」 当日の様子は こちら 当日は、天気にも恵まれ(梅雨の最中曇り→晴れへ)、参加者21名にて無事に見学することが出来ました。 徳川家霊廟 」は11月30日までの特別公開中で、拝観料500円にて記念品(絵葉書11枚+明治の境内 たてもの館の特別展 」では武家屋敷(江戸城本丸、大名江戸藩邸、旗本および 江戸東京たてもの園 → ② 芝大神宮 (関東のお伊勢様)→ ③ 増上寺徳川将軍家霊廟 → 愛宕神社 (江戸無血開城の場) 2011年5月19日(第3木曜日) 第34回 史志の会勉強会 「商都高崎への礎」 延期されていた34回目の勉強会です。 堤講師からの提案で、用事などで参加出来なかった 概要はこちら ・時間: 18:30~ 勉強会 2 2代藩主 酒井家ゆかりの地 山形県鶴岡市(旧庄内藩)への研修旅行 当日の様子は こちら 「研修ポイント」2011年3月17日 第34回 史志の会勉強会 2011年1月21日(第3木曜日) 第33回 史志の会勉強会 高崎の陸運、水運 および渡し場など ・時間: 18:30~ 勉強会 2010年9月16日(第3木曜日) 第32回 史志の会勉強会 大名とは? また、大名の領地とは? ・時間: 18:30~ 勉強会