高崎史志の会

古墳一覧

日本の古墳総数は159,953基。最も多いのは兵庫県で18,707基。以下、鳥取県、京都府、千葉県、岡山県の順 (令和3年度文化庁調べより) 646年発布の薄葬令により終息へ

出土品で分類 ◆:画文帯神獣鏡 ■:方格規矩四神鏡 ▲:三角縁神獣鏡(西日本と東日本では約1世紀違う) ★:5世紀以前で大量の鉄製武具 ◆:王権と繋がる威信財 ▼:陶棺

凹:長持形石棺 凸:画文帯環状乳神獣鏡 鶏:銀製鶏冠頭大刀柄頭 履:金銅飾履

●:埴輪で有名。 文字色により 前方後方墳、TVで紹介された古墳、女性の陵墓地と治定された古墳、色彩豊かな装飾古墳、最後を彩る壁画古墳を示す。 斜体文字は横穴式石室を示す。

※平成24年より5年の歳月をかけた群馬県教育委員会調査で県内に13,249基の古墳を確認、高崎市に2741基、630基余りが現存。(第5回高崎学検定2ページ)

古墳の9割以上が5世紀以降、古墳中期の群集墳で直径30m以下の円墳。 ちなみに令和3年度文化庁調べで群馬県は12位・3504基(現存のみ登録のため、群馬県人は古墳壊しすぎ?)

2021年度群馬県作成の古墳時代の群馬を説明した「東国文化副読本 ~古代ぐんまを探検しよう~」はこちら

・群集墳は

① 初期群集墳(5世紀後半~6世紀前半) 低墳丘墳で竪穴式小石室を採用。 副葬品は簡素で金属製品が少ない

→ 剣崎長瀞西古墳群(剣崎町)、高崎情報団地古墳群(宿大類町、中大類町)、少林山台古墳群(鼻高町)

② 後期群集墳(6世紀後半~7世紀初頭) 横穴式小石室を採用。 副葬品は装身具・馬具・武器が多い、馬具、装飾付大刀、小札甲は墳丘長が大きい古墳から

→ 少林山台古墳群、安坪古墳群(吉井町)、山名古墳群(山名町)、神保古墳群(吉井町)

③ 終末期群集墳(7世紀前半~7世紀後半) 定型的な両袖型竪穴式小石室を採用。 副葬品は装身具・馬具・武器が多い、墳丘長と副葬品量は比例しない

→ 剣崎長瀞西古墳群、奥原古墳群(本郷町)、少林山台古墳群、八幡古墳群(八幡町)

群馬の群集墳は武器・馬具、特に装飾大刀・小札甲の副葬品が多い。→ 被葬者は軍事的性格と馬の飼育・活用を窺うことが出来る。

(高崎市観音塚考古資料館 第29回企画展「小さな古墳の物語 群馬の群集墳を考える」 展示図録より)

【群馬県から出土した三角縁神獣鏡12面の一覧】

(高崎市観音塚考古資料館 第31回企画展 「群馬に古墳が造られ始めたころ」 講演会「三角縁神獣鏡から見た群馬の前期古墳」配布資料および展示図録より)

【高崎市から出土した八稜鏡14面の一覧】

(令和6年度 前橋・高崎連携事業文化財展『東国千年の都』展示 解説シートより)

・古墳時代の定義と土器の関係

古墳時代の成立時期は以下の2説で、弥生時代後期以降の近畿出土土器が畿内第五様式→庄内式土器(2世紀末~3世紀前半)→布留式土器(3世紀中~4世紀後半)と移行

① 古墳時代は「定型化」した前方後円墳の出現=箸墓古墳(奈良県桜井市)から西暦240~260年以降→ 布留式土器が古墳時代(最初の土師器)、庄内式土器は弥生時代

② 古墳時代は邪馬台国の成立=纏向遺蹟(奈良県桜井市)の出現からおよそ西暦200年以降→ 庄内式土器が最初の土師器

ただし、どちらが正しいのか統一的な見解は示されていない。

群馬県で出土している土器は

樽式土器(渋川市赤城町樽地区出土品を1939年杉原荘介氏命名。櫛描文)と石田川式土器(太田市米沢町出土品を1968年松島栄治氏命名。東海・北陸由来S字状口縁台付甕など)

に分かれ、群馬県は古墳時代に石田川式土器に切り替わったと認識され定説となっていた。

それでは、群馬県の古墳文化は東海由来の入植者が現地民を抹殺して新規につくったのか?

→ 50年以上続く定説と異なり、他地区と同様に弥生時代から群馬に定住していた人たちが創った可能性が高い。

① 高崎市新保田中村前遺蹟は弥生時代中期から続く「市」である。 →鉄器や卜骨用鹿・猪肩甲骨、藤岡や伊勢崎、榛名・赤城山系の群馬の土で作られたS字状口縁台付甕が出土

② 戦争による殺傷人骨が発見されていない。

③ 井野川流域で樽式土器と土師器の共伴出土事例が多数ある

(高崎市観音塚考古資料館 第31回企画展 「群馬に古墳が造られ始めたころ」 講演会「弥生から古墳へ、移行期の実相」配布資料および展示図録より)

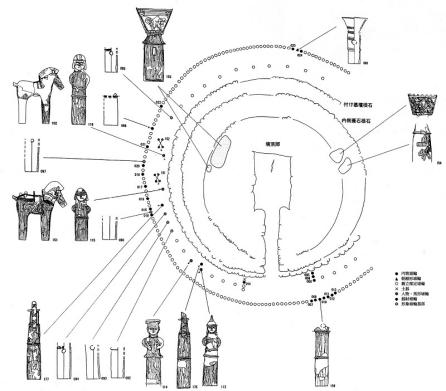

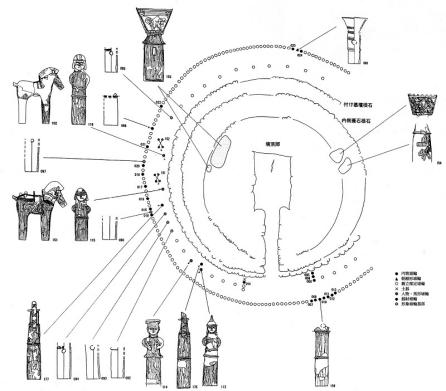

・中原II遺跡1号古墳と出土埴輪

中原Ⅱ遺跡1号墳は6世紀後半に高崎市吉井町長根に築造された墳丘径24m・高さ4mの円墳。2000年に発掘調査、埋葬者は安坪古墳群を形成した集団のリーダー?

墳丘は2段+付け基壇の"見た目3段"、南に開口する全長7.75m両袖型の横穴式石室。 副葬品は盗掘により少数(耳環・馬具・鉄製品)

墳丘1段目平坦面および墳頂部から大量の埴輪が出土。 ただし、原位置を保っていたのは1段目平坦面37個体(円筒20,朝顔1,形象6,人物4,馬形2,大刀形2,双脚輪状文1,盾形1)のみ

1段目平坦面は2重の埴輪列。外側は円筒埴輪の列に朝顔・大刀形埴輪、内側に人物・馬・大刀形埴輪、墳頂部は家・靫・鞆形埴輪が出土。

埴輪配置図 (ミニ企画展パンフレットより) 現在の中原II遺跡1号古墳所在地(たぶん、南から)

(高崎市観音塚考古資料館 第32回企画展 「高崎市中原II遺跡1号古墳出土埴輪の世界」 展示図録より)

→ 墳径24mの円墳に286体以上の埴輪を配置するとは埋葬者は江戸時代金沢藩家老と同様の"身分に対して驚異的な財力を持つ人物"だったのでは?

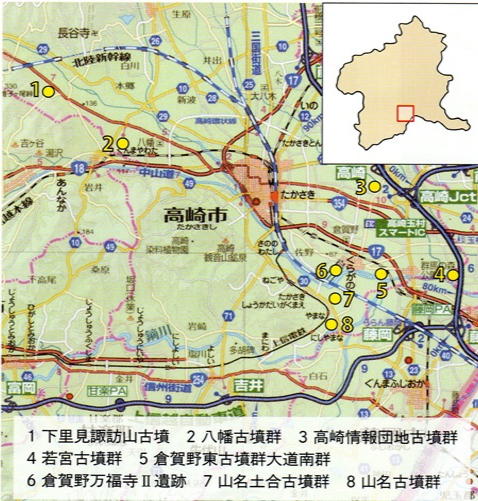

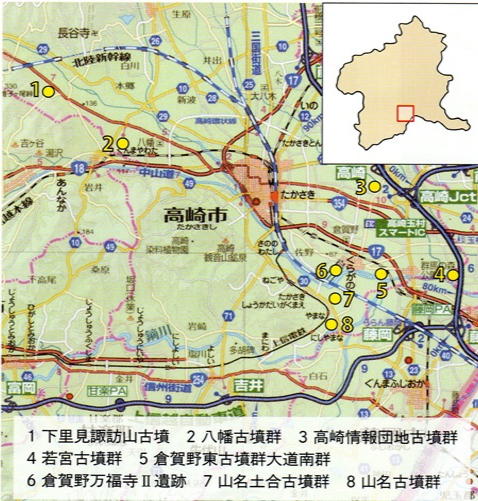

・高崎市の埴輪

群馬県で埴輪を有する古墳は1,610基で古墳総数13249基の12%。 高崎市は太田市に次ぐ347基が確認され、最初に導入されたのは4世紀後半の浅間山古墳の円筒埴輪

や大鶴巻古墳の盾形?埴輪。 5世紀後半に人物・動物・器財・家形など形象埴輪が出現、保渡田八幡塚古墳や6世紀の観音山古墳や中原Ⅱ遺跡1号墳が有名。

高崎市は埴輪王国群馬を代表する市の一つです。

(高崎市観音塚考古資料館 令和5年度ミニ企画展 「高崎市のハニワⅠ」 パンフレットより)

→ 右上図は企画展で展示のあった埴輪を有する古墳で分布からも藤岡市神流川流域にあった本郷埴輪窯から優れた埴輪が供給されたと容易に推測できる。

【高崎市 史跡一覧図】

広報高崎2016年11月1日号 7ページより

日本の古墳総数は159,953基。最も多いのは兵庫県で18,707基。以下、鳥取県、京都府、千葉県、岡山県の順 (令和3年度文化庁調べより) 646年発布の薄葬令により終息へ

年代 | 高崎の円墳/方墳 | 高崎の前方後円墳 | 群馬の円墳/方墳 | 群馬の前方後円墳 | 日本の円墳/方墳 | 日本の前方後円墳 |

3世紀

| 大田南5号古墳(方)■

| |||||

4世紀 |

|

|

前橋八幡山古墳(前方後方)

| 造山古墳(方) 小盛山古墳③ 茅原大墓古墳(帆立貝)

| ||

5世紀 |

(剣崎天神山古墳)

| (稲荷塚古墳) (岩鼻二子山古墳) | 女体山古墳(帆立貝) 赤堀茶臼山古墳

(帆立貝)● |

| 宝塚2号墳(帆立貝)● 誉田丸山古墳★◆ | |

6世紀 | 下芝谷ツ古墳(方)履 |

| 伊勢塚古墳((八角) |

| ||

7世紀 |

| 愛宕山古墳(方)

|

武蔵府中熊野神社古墳

(上円下方) | |||

8世紀 |

凹:長持形石棺 凸:画文帯環状乳神獣鏡 鶏:銀製鶏冠頭大刀柄頭 履:金銅飾履

●:埴輪で有名。 文字色により 前方後方墳、TVで紹介された古墳、女性の陵墓地と治定された古墳、色彩豊かな装飾古墳、最後を彩る壁画古墳を示す。 斜体文字は横穴式石室を示す。

※平成24年より5年の歳月をかけた群馬県教育委員会調査で県内に13,249基の古墳を確認、高崎市に2741基、630基余りが現存。(第5回高崎学検定2ページ)

古墳の9割以上が5世紀以降、古墳中期の群集墳で直径30m以下の円墳。 ちなみに令和3年度文化庁調べで群馬県は12位・3504基(現存のみ登録のため、群馬県人は古墳壊しすぎ?)

2021年度群馬県作成の古墳時代の群馬を説明した「東国文化副読本 ~古代ぐんまを探検しよう~」はこちら

・群集墳は

① 初期群集墳(5世紀後半~6世紀前半) 低墳丘墳で竪穴式小石室を採用。 副葬品は簡素で金属製品が少ない

→ 剣崎長瀞西古墳群(剣崎町)、高崎情報団地古墳群(宿大類町、中大類町)、少林山台古墳群(鼻高町)

② 後期群集墳(6世紀後半~7世紀初頭) 横穴式小石室を採用。 副葬品は装身具・馬具・武器が多い、馬具、装飾付大刀、小札甲は墳丘長が大きい古墳から

→ 少林山台古墳群、安坪古墳群(吉井町)、山名古墳群(山名町)、神保古墳群(吉井町)

③ 終末期群集墳(7世紀前半~7世紀後半) 定型的な両袖型竪穴式小石室を採用。 副葬品は装身具・馬具・武器が多い、墳丘長と副葬品量は比例しない

→ 剣崎長瀞西古墳群、奥原古墳群(本郷町)、少林山台古墳群、八幡古墳群(八幡町)

群馬の群集墳は武器・馬具、特に装飾大刀・小札甲の副葬品が多い。→ 被葬者は軍事的性格と馬の飼育・活用を窺うことが出来る。

(高崎市観音塚考古資料館 第29回企画展「小さな古墳の物語 群馬の群集墳を考える」 展示図録より)

【群馬県から出土した三角縁神獣鏡12面の一覧】

年号 | 西暦 | 場所 | 古墳 | 鏡 (番号 直径) |

|---|---|---|---|---|

延宝4年 | 1676年 | 板倉町 | 獣紋帯三仏三神四獣鏡 (No119 22.8㎝) | |

明治27年 | 1894年 | 富岡市 | 画象紋帯龍虎鏡 (No1 24.9㎝) | |

明治42年 | 1909年 | 高崎市柴崎町 | 正始元年銘帯同向式神獣鏡 (No8 22.6㎝)→ 240年製作、卑弥呼の鏡? | |

| 獣紋帯三神三獣鏡 (No114 21.9㎝) | ||||

明治43年 | 1910年 | 太田市牛沢町 | 頼母子大塚山古墳跡 | 波紋帯龍虎鏡 (No 2 21.7㎝) |

| 吾作銘帯三神五獣鏡 (No25 22.6㎝) | ||||

大正4年 | 1915年 | 藤岡市 | (伝)三本木古墳 | 陳氏作銘帯神獣車馬鏡 (No13 21.9㎝) |

| 張氏作銘帯三神五獣鏡 (No21 22.6㎝) | ||||

| 陳是作銘帯四神四獣鏡 (No52 22.0㎝) | ||||

昭和43年 | 1968年 | 玉村町川井 | 川井稲荷山古墳 | 獣紋帯四神四獣鏡 (No66 22.5㎝) |

昭和44年 | 1969年 | 前橋市 | 獣紋帯五神四獣鏡 (No57 22.3㎝) | |

| 獣紋帯四神四獣鏡 (No64 21.6㎝) |

【高崎市から出土した八稜鏡14面の一覧】

No. | 場所 | 遺跡(出土場所) | 種類 (特徴) | 材質 | 直径 |

|---|---|---|---|---|---|

1 | 高崎市塚田町 | 鳥羽遺跡(住居跡) | 唐草文八稜鏡 (完形、円圏・磨滅著しい) | 銅 | 7.7cm |

2 | 高崎市箕郷町 | 下芝五反田遺跡(中世堂宇) | 瑞花双鳥文八稜鏡 (完形、円圏・鏡面に仏像二体毛彫り) | 銅 | 9.5cm |

3 | 高崎市倉渕町 | 水沼寺沢遺跡(住居跡) | 瑞花双鳥文八稜鏡 (完形、稜圈) | 銅 | 12.3cm |

4 | 高崎市上大類町 | 天田・川押遺跡(住居跡) | 瑞花双鳥文八稜鏡 (完形、円圈) | 銅 | 11.1 cm |

5 | 高崎市正観寺町 | 正観寺遺跡(住居跡) | 蔓草文八稜鏡 (1/3残存、円圏) | 白銅 | 11.2cm(推) |

6 | 高崎市下大類町 | 下大類遺跡(集落跡) | 文様不明瞭 (完形、円圈・焼けて変形著しい) | 銅 | 10.2cm |

7 | 高崎市三ツ寺町 | 堤上遺跡(住居跡) | 瑞花双鳥文八稜鏡 (完形、稜圈・焼けて変形著しい) | 銅 | 9.2cm |

8 | 高崎市吉井町 | 吉井町神保1(表採) | 瑞花双鳥文八稜鏡 (ほぼ完形、円圏・摩耗) | 銅 | 11.75cm |

9 | 吉井町神保2(表採) | 文様不明瞭 (ほぼ完形、円圏・摩耗) | 銅 | 19.0cm | |

10 | 高崎市本郷町 | 本郷満行原遺跡(土抗) | 唐草文八稜鏡 (完形、鳥文は不明・残存状態悪い) | 銅 | 7.1 cm |

11 | 唐草文八稜鏡 (完形、円圈) | 銅 | 7.5cm | ||

12 | 文様不明瞭 (完形) | 銅 | 7.5cm | ||

13 | 文様不明瞭 (完形、鏡と共伴する鈴が鉄錆で癒着・唐草文?) | 銅 | 7.5cm | ||

14 | 文様不明瞭 (ほぼ完形 縁が一部欠損 麻紐が紐部分に残存) | 銅 | 7.0cm(残) |

・古墳時代の定義と土器の関係

古墳時代の成立時期は以下の2説で、弥生時代後期以降の近畿出土土器が畿内第五様式→庄内式土器(2世紀末~3世紀前半)→布留式土器(3世紀中~4世紀後半)と移行

① 古墳時代は「定型化」した前方後円墳の出現=箸墓古墳(奈良県桜井市)から西暦240~260年以降→ 布留式土器が古墳時代(最初の土師器)、庄内式土器は弥生時代

② 古墳時代は邪馬台国の成立=纏向遺蹟(奈良県桜井市)の出現からおよそ西暦200年以降→ 庄内式土器が最初の土師器

ただし、どちらが正しいのか統一的な見解は示されていない。

群馬県で出土している土器は

樽式土器(渋川市赤城町樽地区出土品を1939年杉原荘介氏命名。櫛描文)と石田川式土器(太田市米沢町出土品を1968年松島栄治氏命名。東海・北陸由来S字状口縁台付甕など)

に分かれ、群馬県は古墳時代に石田川式土器に切り替わったと認識され定説となっていた。

それでは、群馬県の古墳文化は東海由来の入植者が現地民を抹殺して新規につくったのか?

→ 50年以上続く定説と異なり、他地区と同様に弥生時代から群馬に定住していた人たちが創った可能性が高い。

① 高崎市新保田中村前遺蹟は弥生時代中期から続く「市」である。 →鉄器や卜骨用鹿・猪肩甲骨、藤岡や伊勢崎、榛名・赤城山系の群馬の土で作られたS字状口縁台付甕が出土

② 戦争による殺傷人骨が発見されていない。

③ 井野川流域で樽式土器と土師器の共伴出土事例が多数ある

(高崎市観音塚考古資料館 第31回企画展 「群馬に古墳が造られ始めたころ」 講演会「弥生から古墳へ、移行期の実相」配布資料および展示図録より)

・中原II遺跡1号古墳と出土埴輪

中原Ⅱ遺跡1号墳は6世紀後半に高崎市吉井町長根に築造された墳丘径24m・高さ4mの円墳。2000年に発掘調査、埋葬者は安坪古墳群を形成した集団のリーダー?

墳丘は2段+付け基壇の"見た目3段"、南に開口する全長7.75m両袖型の横穴式石室。 副葬品は盗掘により少数(耳環・馬具・鉄製品)

墳丘1段目平坦面および墳頂部から大量の埴輪が出土。 ただし、原位置を保っていたのは1段目平坦面37個体(円筒20,朝顔1,形象6,人物4,馬形2,大刀形2,双脚輪状文1,盾形1)のみ

1段目平坦面は2重の埴輪列。外側は円筒埴輪の列に朝顔・大刀形埴輪、内側に人物・馬・大刀形埴輪、墳頂部は家・靫・鞆形埴輪が出土。

埴輪配置図 (ミニ企画展パンフレットより) 現在の中原II遺跡1号古墳所在地(たぶん、南から)

| 主な埴輪は ① 人物埴輪 10体以上配置。男子1,女子1,馬子2は原位置で発見。 図の馬子小(高さ62.7cm)は背面腰辺りに鎌貼付有り。他3体は高さ約80cm ② 馬形埴輪 2体配置。復元高さ約100cm、蹄無し(近代的な馬に見える) ③ 靫形埴輪 靫(ゆき)とは矢の先を上にして背負う矢入れ具で奴凧形、21個以上配置。矢を線描、立体表現も2個あった ④ 鞆形埴輪 鞆(とも)は矢を射た時に弦が持ち手に当たることを防止する皮製品、7個以上配置。 ⑤ 盾形埴輪 革製盾をモデルとした6世紀に関東で盛行した形状で7個以上配置。 ⑥ 大刀形埴輪 6世紀後半に見られる太めタイプ16個を配置。 ⑦ 双脚輪状文埴輪 6世紀の群馬でよく見られる星形の形状で17個配置。帽子翳(さしば)を表現? ⑧ 家形埴輪 墳頂から入母屋造形状2個出土。一体成形と分離成形の異なる性格の家を表現 ⑨ 円筒埴輪 出土総重量481Kgから200本を墳丘1段目平坦面および墳頂に配置? ⑩ 朝顔形埴輪 墳丘1段目平坦面に4本を配置。推定高さ58cmと大型 左図は展示図録表紙を加工 |

→ 墳径24mの円墳に286体以上の埴輪を配置するとは埋葬者は江戸時代金沢藩家老と同様の"身分に対して驚異的な財力を持つ人物"だったのでは?

・高崎市の埴輪

群馬県で埴輪を有する古墳は1,610基で古墳総数13249基の12%。 高崎市は太田市に次ぐ347基が確認され、最初に導入されたのは4世紀後半の浅間山古墳の円筒埴輪

や大鶴巻古墳の盾形?埴輪。 5世紀後半に人物・動物・器財・家形など形象埴輪が出現、保渡田八幡塚古墳や6世紀の観音山古墳や中原Ⅱ遺跡1号墳が有名。

高崎市は埴輪王国群馬を代表する市の一つです。

(高崎市観音塚考古資料館 令和5年度ミニ企画展 「高崎市のハニワⅠ」 パンフレットより)

→ 右上図は企画展で展示のあった埴輪を有する古墳で分布からも藤岡市神流川流域にあった本郷埴輪窯から優れた埴輪が供給されたと容易に推測できる。

【高崎市 史跡一覧図】

広報高崎2016年11月1日号 7ページより