|

|

|

|

![]()

キャンディーズ序曲。

指揮は、このオペラハウスの音楽監督、ネゼ=セガンです。ステージにはオーケストラがピットと同じ対向配置で並び、その後ろには、合唱団が揃っています。そして、ウクライナの国旗が吊るされています。 幕開けは、ウクライナ国歌の「ウクライナは滅びず」です。オーケストラと合唱によってAメロが歌われますが、Bメロになると、ウクライナ出身のバス・バリトン、ウラジスラフ・ブヤルスキーがソロで歌います。歌い終わった時の拍手も、そのまま収録されています。おそらく、ここでスタンディング・オベーションが起こっていたのではないでしょうか。 次の「Prayer for Ukraine(ウクライナへの祈り)」は、2014年にウクライナの作曲家、ヴァレンティン・シルヴェストロフによって、この年に起こったいわゆる「ウクライナ紛争」で死亡したキーウ市民を悼んで作られました。 ここでは、オリジナルのア・カペラの混声合唱で演奏されています。秋田のアイスではありません(それは「ババヘラ」)。彼のいつもの作風で、シンプルなメロディが繰り返され、静かな感動を呼ぶ曲です。そのせいでしょうか、ここでは演奏が終わっても拍手は聴こえてきませんでした。 ところで、最近、日本も含めて世界中のオーケストラによって、この曲のオーケストラ・バージョンが演奏されているようですね。シルヴェストロフ自身はオーケストレーションは行っていないので、その場合は別の人の編曲が使われることになります。そんな中で、ウクライナ出身のバンベルク交響楽団のチェロ奏者、Eduard Resatsch(エドワルト・レサチュ)によるものを、フルシャ指揮のバンベルク交響楽団が演奏している映像がありますが、そこには木管楽器はフルート2本しかなく、そのフルートはただ息を吹き込むだけで音は出さないという奏法に徹しています。それは、まるで「ため息」のように聴こえます。このバージョンは、フィラデルフィア管弦楽団が演奏した映像もありますね。 オーケストラ・バージョンはもう一つ、アンドレアス・ジースという人のものがあって、こちらは普通の編成のオーケストラで演奏されます。大野和士指揮の東京都交響楽団が日本初演を行っています。 それ以外の編曲では、ピアニストの大井浩明さんがピアノ・バージョンを演奏している映像も見ることができます。ここではイントロでジョン・レノンの「イマジン」を引用するという粋な編曲になっています。これは大井さん自身のアイディアなのでしょうか。 3曲目は、ちょっとベタですが、バーバーの「弦楽のためのアダージョ」です。ここでも、終演後の拍手はなかったようです。 そのようなしんみりとした曲が続いた後には、ヴェルディの「ナブッコ」から「行け、我が想いよ、黄金の翼に乗って」という、ヘブライ人たちが祖国への想いを歌う合唱で盛り上がっていただきましょう。これには、お客さんもやんやの喝采でした。 その後に来るのが、またしんみり系の曲で、リヒャルト・シュトラウスの「4つの最後の歌」です。歌っていたのはリーゼ・ダヴィドセンです。これは、彼女のデビューアルバムでも歌っていた、お得意の演目ですね。今回はその時よりも声に凄味が出てきたように聴こえます。 そして、最後は、ベートーヴェンの「第9」からフィナーレです。これはまさにお祭り騒ぎという感じ、ネゼ=セガンのベートーヴェンは最近聴いたばかりですが、全然違ってました。というか、使っていた楽譜がそもそも別だったようですね。 もちろん、こんなイベントでプーチンの蛮行は終わるわけはなく、始まってから半年が経とうとしているのに、それはいまだに続いています。 Album Artwork © Decca Music Group Limited |

||||||

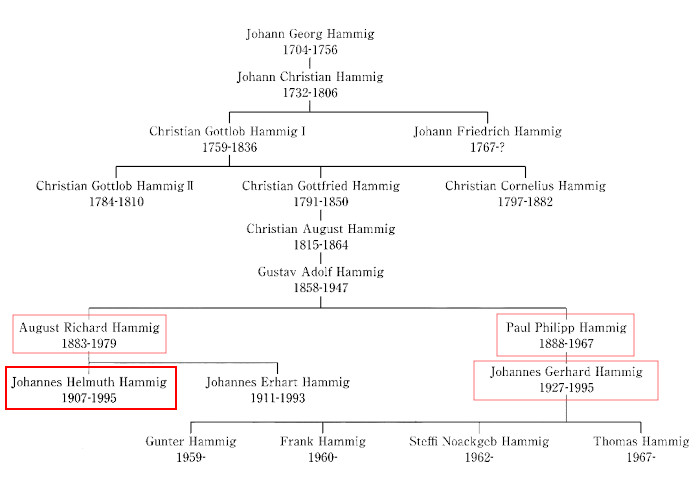

ユンの作品にはフルートが加わっているものが多くありますが、それらの初演をほとんど任されていたのが、ロスヴィタ・シュテーゲというフルーティストです。彼女はツェラー夫妻とゴールウェイに師事し、1974年からはザールブリュッケン放送交響楽団の首席奏者となり、1996年から2016年までベルリン芸術大学の教授を務めています。 彼女が中心になってこのレーベルで2008年に作られたのが、この「ヘルムート・ハンミッヒへのトリビュート」というアルバムです。寝返りを打っても大丈夫(それは「ヘルメット・ハンモック」)。 「ハンミッヒ」というのは、起源は18世紀にさかのぼるというドイツのフルート製作者の一族のことです。ですから、まだベーム・フルートができる前のことなのですね。その7代目にあたるアウグスト・リヒャルトとフィリップは、ベームの弟子のリッタース・ハウゼンの元で修行して、ドイツのマルクノイキルヒェンでベーム・フルートの製作を始めます。それが現在の「A・R・Hammig」と「P・Hammig」という2つのブランドの起源となっています。さらに、フィリップの息子の、ヨハネス・ゲルハルトの4人の息子たちも、「J・G・Hammig」というブランドを立ち上げ、この3つのブランドのフルートやピッコロが現在もマルクノイキルヒェンの工房で製造されています。 これらの工房とは別に、戦後にベルリン郊外のパンコウで独自にフルート作りを始めたのが、アウグスト・リヒャルトの息子のヨハネス・ヘルムート・ハンミッヒです。彼は、この工房で生涯に460本ほどの楽器を作りました。後継者はいなかったので、もはやそれ以外の楽器は存在せず、それらは、以前ご紹介したルイ・ロット以上に希少価値のある楽器として、多くの信奉者を作っています。  [グローバルのカタログを編集] ロスヴィタ・シュテーゲも、そんな信奉者の一人でした。彼女は、18歳の時の講習会で一緒になったフルーティストたちとお互いに楽器を交換して吹いていた時に、88番のヘルムート・ハンミッヒと出会い、即座に自分の楽器と交換してもらったのだそうです。 このアルバムは、彼女の弟子など12人のフルーティストが、ヘルムート・ハンミッヒの13本のフルートと1本のピッコロで13曲を演奏する、というものです。 この楽器は、ある人に言わせればかなり「ごつい」造りになっていて、存分に鳴らすまでにはかなりの時間と修練が必要なのだそうです。そんな、ある意味恐ろしい楽器ですが、それを完全に鳴らし切った時の音は、さすがにものすごいものがあります。シュテーゲが演奏するユンの「Etüde I」などでは、そのインパクトのあるロングトーンからはとてつもないエネルギーが発散されていました。彼女だけはもう1曲演奏していますが、そこで使っている楽器が、1936年のマイスター試験の際に提出したという木管(頭部管は銀)でした。その時点で、彼の楽器が完成されたものだったことがよく分かります。 他に、イルメラ・ボスラーという人が、作曲家である彼女の父親のクルト・ボスラーの「Kapriziöse Musik」という、3つの部分からなる曲を演奏していますが、前半に82番、後半に364番を使っています。そこでは、楽器の固有の音の違いも、はっきり分かりました。 日本人の3人も頑張っていましたね。モーツァルトの「アンダンテ」で手堅い演奏をしていた福永さんなどは、のちにこんなことを行うことになります。 CD Artwork © Internationale Isang Yun Gesellschaft e. V. |

||||||

それに続いて、2020年のベートーヴェン・イヤーには、ベートーヴェンの交響曲の全曲をライブ録音する予定でしたが、それはコロナのせいで2021年の7月に延期されてしまいました。その時のヨーロッパ室内管弦楽団による演奏が、まとまってリリースされました。オーケストラの配置はこんな感じです。  弦楽器の編成は9.9.6.5.4という室内オケのサイズ、管楽器も、トランペットだけは3人ですが、それ以外は楽譜通りの人数です。ただ、ブックレットのメンバー表を見ると、チェロやトランペットがもう何人かいるので、日によって出入りがあったのでしょう。 楽器は、トランペットとティンパニは間違いなくピリオドですが、トロンボーンはわかりません。ホルンはモダンですね。 使われている楽譜は、前回にご紹介したヘンレ版です。ですから、ブックレットでもたとえば「6番」では、こちらにあるように、ベーレンライター版で採用されていた新しい楽章のタイトルが使われていましたね。 ただ、確かにこれはそのヘンレ版を使って世界で初めて録音されたベートーヴェンの交響曲全集なのですが、それをことさら強調するのは、決して褒められたことではありません。確かに細かいところでは、この楽譜で初めて見ることができるようになった部分はありますが、基本的な修正は、ベーレンライター版が出来た時点で、ほとんど終わっているのですよね。しかも、ヘンレ版を使っていながらその楽譜とは異なる演奏をしている個所も、このCDでは見つかりましたから、演奏家自身がそれほどこの楽譜に忠実に、というようなことは考えてはいなかったことも分かります。 まだ全曲を聴いたわけではないので、一概には言えませんが、ここでのネゼ=セガンの演奏は、もちろん音符には忠実になっていても、細かい表現に関してはそれほど楽譜にはこだわらないで、自分自身の感性を表に出しているように感じられます。具体的には、楽譜に書かれているフェルマータを完全に無視しているところが多く見られました。たとえば「5番」のオープニングでは、もう完全に頭に刷り込まれているテーマのフェルマータがなくなっていたので、あまりのことにのけぞってしまいましたよ。結局、この曲では、第3楽章にリタルダンドはありますが、フェルマータはすべて無視されていました。面白いのは、第1楽章の最後のフェルマータ(482小節目)はもちろん無視されていますが、そのあとにちょうど1小節分のゲネラル・パウゼが入っているのですね。でも、これは編集ミスかもしれませんね。よくあることですから。 もう一つ、「7番」でも、第1楽章の序奏の最後にテンポが変わってフルート・ソロが第1テーマを提示した後のフェルマータ(88小節目)も、きれいになくなっていました。 つまり、そういうことはすべて指揮者の裁量で行ったことなので、ヘンレ版ではフェルマータがなくなっているわけでは決してないのです。そういえば、ベーレンライター版が出た時にも、デヴィッド・ジンマンが演奏したその「初録音」のCDで見事に騙されたことがありましたね。 CD Artwork © Deutsche Grammophon GmbH |

||||||

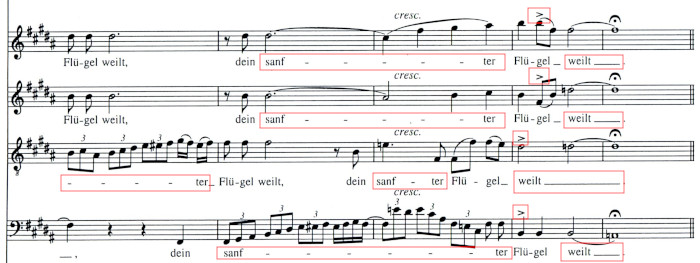

これは、ジョナサン・デル・マーというイギリスの音楽学者が一人で作り上げたものですが、それ以前の1995年には、ドイツのボンにあるベートーヴェン研究所によって、それまでの多くの研究員(その中には、日本人の故児島新さんも含まれます)による長い研究の成果として、やはり「原典版」が作られていました。それを出版していたのが、ヘンレだったのです。ただ、なぜかその「ヘンレ版」は、1番と2番を出版した後、しばらくその動きを停止していたようです。ベーレンライターに先を越されてしまって、落ち込んだのでしょうか。 しかし、それから20年後の2015年に、ヘンレはこのプロジェクトを再開します。そして、2020年にはめでたく全交響曲の楽譜を刊行し終わるのです。 ただ、どのような事情からかは分かりませんが、ヘンレで出版するのはスタディ・スコアだけで、実際に演奏に使われる指揮者用の大型スコアとパート譜は、ブライトコプフから刊行されています。これは、やはりヘンレから刊行されたブラームスの新しい原典版でも同じ形をとっています。つまり、ブライトコプフは、ベートーヴェンやブラームスの交響曲の場合、同じく「原典版」と謳われているほとんど装丁の変わらない楽譜を2種類同時に販売している、ということになりますね。その具体的なことは、こちらとこちらで。 いずれにしても、これですべてのマテリアルが揃ったベートーヴェンの「原典版」はベーレンライター、新ブライトコプフ、ヘンレの3種類になったということになります。いずれも、手元にほとんどのものがありますから、2020年に出版されたばかりのこの「9番」で、何カ所かを見比べてみました。 以前、こちらでチェックポイントを作っていましたから、そこをチェックしてみました。その結果、今回のヘンレ版は、ほとんどベーレンライター版を踏襲していることがわかりました。具体的には、そこに挙げた5つのポイントのうち、4つまでが同じ形になっていました。残りの1つは3番目のファゴットの譜割りですが、これは古い楽譜と同じでした。さらに、コントラファゴットに関しては、新たな資料によって明らかになったとされる、ベーレンライターとは違っているところがあります。たとえばマーチの最初の音は、1オクターブ高くなっています。 さらに、ヘンレ版では、終楽章の歌詞について、これまでの楽譜にはなかった全く新しい試みがなされているのです。これまでの楽譜では、歌詞はこのように音符の下につけられていました。   それと、ここでは、ベーレンライター版でアクセントになっているところがディミヌエンドに変わっていますね。これは、新旧のブライトコプフの形、これに関しては、ベーレンライターは勇み足のような気がします。 CD Artwork © Deutsche Grammophon GmbH |

||||||

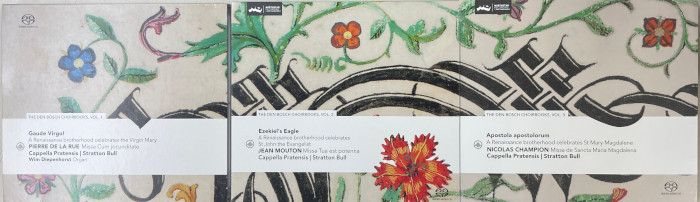

それは、オランダのデン・ボスという、あの有名なヒエロニムス・ボスという画家が自分のペンネームに使ったことで有名な街の教会や修道院などに伝わる古い楽譜の写本の中にある音楽を実際に演奏して録音しよう、というプロジェクトです。ですから、画家のボスには全く何の関係もないのですが、このSACDを紹介している代理店のインフォには、「ヒエロニムス・ボス没後500年記念盤、第3弾アルバムが登場」などというコピーが躍っているのですから、悲しくなります。そもそも、ボスの没後500年は2016年、こちらのプロジェクトが始まったのは2020年のことなのですからね。 ただ、紛らわしいことに、こちらの「第1巻」も、最初は別のジャケットで確かに2016年にリリースされていました。  今回のアルバムは、ニコラス・シャンピオンという、15世紀から16世紀にかけてフランスやフランドルで活躍した作曲家が作った「Missa de Sancta Maria Magdalena」というミサ曲を中心にした選曲となっています。この人の名前は、何となく聞いたことはあるような気はしますが、実際にその作品を聞いたことはありません。というか、この方の作品は、全部で6曲しか残っていないのだそうですね。 それらは、この曲の外にもう1曲のミサ曲、詩編をテキストにしたモテットが2曲、そして世俗曲が1曲、さらに、以前はジョスカン・デ・プレの作品だと思われていた詩編130の「De profundis」です。皮肉なことに、この「伝ジョスカン」が、彼の作品の中では最も有名なのだそうです。 ここで演奏されているミサ曲は、タイトルにもあるとおり、「マグダラのマリア」に対する信仰が顕著に表れています。テキストにも、通常文のほかに、彼女を称えるものが加えられています。そして、その間に歌われるプレイン・チャントも、同じような内容のものが揃っています。 まずは、そのプレイン・チャントが、ユニゾンで歌われた後に、声部が増えて「合唱」になる、という、ここで歌っている男声アンサンブル、カペラ・プラテンシスの得意技が披露されます。それは、「即興ポリフォニー」という「技」で、それによってシンプルな旋律線に、ルネサンスの時代の対位法を模倣した音型が絡みついて、壮大なポリフォニーが生まれることになります。 さらに、時にはそのような声部のスタート地点をずらしたポリフォニーではなく、すべての声部が同じリズムと音価で同時に動くホモフォニーで歌われることもあります。要は、一つ一つの音にコードを付ける、ということなのですが、それがあるときはセブンス・コードやナインス・コードといった、おしゃれで高度な響きに聴こえてくる、というのがとても面白く感じられたりします。 そして、本体のミサ曲も、こちらはオリジナルのポリフォニーが、素晴らしいサラウンドの録音によって、リスニングルーム全体に広がります。それは、まさに録音会場である教会の巨大な空間を彷彿とさせる広々とした音場でした。 今回のメンバーは11人と、前回の8人から少し増えています。その分、響きに厚みが出て、より多彩なサウンドを楽しむことが出来ました。一人一人の声は、それぞれに個性的なのですが、それが集まった時には、圧倒的な力となっています。それは、ノン・ビブラートが徹底されているからなのでしょう。 SACD Artwork © Challenge Classics |

||||||

彼女が生まれたエッセンは、ほとんどオランダ国境に接しています。ですから、彼女の名前もオランダ語として読むと、どうやら「ガビー・パス=ファン・リエト」となるようですから、これからは、これを使おうと思います。特に、ラストネームはフランス語風に「リエ」と表記されていることもあるようですが、それだとなんだか日本人みたいですし。 彼女はこれまで、知られざる作曲家の作品を数多く録音してきました。今回、2020年に録音したのは、ベートーヴェンと同じ1770年にドイツで生まれたゲオルク・アブラハム・シュナイダーという作曲家のフルート協奏曲です。知らないだろう? ダルムシュタットに生まれたシュナイダーは、幼少のころから地元の音楽家の元で学び、ピアノ以外のすべての楽器をマスターしたのだそうです。長じて、ダルムシュテットの宮廷楽団のホルン奏者を皮切りに、ラインベルク、ベルリンと移り住む中で、作曲の勉強も続け、多くの作品を作ります。一時、オペラ歌手となった娘のいるレーバル(現在のエストニアの首都タリン)の歌劇場の音楽監督を務めますが、またベルリンに戻り、そこで亡くなりました。 彼は、ホルン奏者として当時開発されたバルブ付きのホルンにも興味を持ち、初めてこの楽器のための曲も作ったのだそうです。 フルートのための作品も多く残し、その中には4つの協奏曲、90曲ほどのデュエット、そして60曲のフルート四重奏曲(フルートと弦楽三重奏)が含まれるのだそうです。IMSLPでは、そのほかにフルート五重奏曲とフルート・ソナタ(フルートのオブリガートのついたピアノ・ソナタ)も紹介されていますね。 このアルバムでリエトが演奏しているのは、3つの協奏曲です。ラインベルク時代に作ったト長調の協奏曲(Op.12)と、ベルリン時代のイ短調(Op.53)とホ短調(Op.63)の協奏曲です。 Op.12だけはIMSLPにパート譜があったので、見ながら聴けました。オーケストラの中にもフルートが2本とホルンが2本入っているのですね。ソロ・フルートの楽譜には、しっかりオーケストラのトゥッティの時の1番のパートも書いてありますから、最初は別の曲だと思ってしまいました。第1楽章のソロのフレーズの中には、モーツァルトのニ長調の協奏曲とそっくりなところがありましたね。 Op.53は、短調ならではのキャッチーなテーマで始まります。ソロはとても華麗にオーケストラとの対話を楽しんでいる、という感じです。第2楽章は長調に変わってとても美しいメロディが披露されます。 ここまで聴いてきて、曲の中にかなり頻繁にゼクエンツ(同じ音型を、順次上げたり下げたりして繰り返すこと)が登場することに気づきました。これがシュナイダーの作風なのでしょうが、ちょっとくどく感じられることもあります。 Op.63はやはり短調の曲ですが、いきなりトランペットとティンパニのロールで始まったのには驚かされました。まるで嵐のようです。しばらくすると、何事もなかったように静かになるのが不思議。ここでは、ソロのフルートの表現力を、限界にまで挑戦しているのではないか、と思われるような、幅広い音域を使ったフレーズが目立ちます。 もちろん、リエトにとってはそんなことは朝飯前、とてもよく響く低音から、抜けるような高音までを自在に駆使して、胸のすくような演奏を繰り広げてくれました。 CD Artwork © Classic Produktion Osnabrück |

||||||

今回の録音でブロムシュテットが選んだオーケストラは、彼がかつて長年にわたってカペルマイスターを務めてきたライプツィヒ・ゲヴァントハウス管弦楽団でした。そして選んだ曲目は、やはりこのオーケストラとは縁の深いシューベルトの最後の2つの交響曲でした。なんたって、このオーケストラは1839年にはメンデルスゾーンの指揮で最後のハ長調の交響曲を「初演」していますからね。 ブックレットに録音の時の写真があります。オーケストラのメンバーは全員礼服姿なのですが、なんだか客席には誰もいないようです。ライナーノーツによると、本来はしっかりお客さんを入れて演奏し、それをライブ録音する予定だったのですが、コロナの影響でそれは断念したのだそうです。だったら、何も平服で演奏すればいいものを、と思ってしまいますが、もしかしたら映像も収録していたのかもしれませんね。写真を見る限り、カメラの姿は見当たりませんが。  その編成は、フルサイズの弦楽器(ほぼ16型)に2管編成の管楽器という、最近の傾向には逆行した感のある大編成です。 演奏が始まると、対向配置のヴァイオリンが左右に広がる中で、左奥から低弦が聴こえてくるという音場がはっきり定位していることが分かります。そんな中で、全体のバランスが、木管セクションだけちょっと引っ込んで聴こえるような感じになっているように感じられます。フルートなどは、ソロになっても全く目立ちません。 こういうバランスのとり方は、ホールで実際にオーケストラを聴いている時の聴こえ方とよく似ているような気がします。会場では演奏者の姿が見えますから、ソロになればそれを見て頭の中でバランスが修正されるのですが、その演奏をワンポイントのマイクで録音したものを聴くと、全然ソロが聴こえない、ということはよくあります。 ブロムシュテットの指揮は、まず「第8番(正確には第7番)」では、短調ならではのドラマティックな一面がはっきり伝わってくるような演奏でした。それがはっきり感じられるのが、第1楽章の展開部のあたりです。そこから再現部を呼び出すフルートのフレーズが、ちょっと他の楽器に埋もれていたのが残念です。 「第9番(正確には第8番)」になると、第1楽章の序奏では、逆に大向こうに構えるというのではなく、もっとコンパクトにまとめようという意思が感じられます。冒頭のテーマが、まるでコラールのように聴こえてきて、その後もとても穏やかな音楽が広がる、というのは、とても新鮮な体験でした。それが、主部に入るとトランペットとティンパニがまるでピリオド楽器のような振る舞いを見せているのですね。しかし、終楽章はブロムシュテットをしても、なんともとりとめのない冗長さに支配されているのは避けられませんでした。これは、そもそもこの作品が持っている欠陥なのかもしれません。 CD Artwork © Deutsche Grammophon GmbH |

||||||

そんなラトルが、ロンドン交響楽団に就任したばかりの2018年に行ったコンサートのライブ録音が、今頃になってリリースされました。バーンスタイン、ストラヴィンスキー、そしてゴリホフという3人の作曲家の割と短い曲を集めたコンサートがすべて収録されていますが、その演奏時間は42分しかありません。これは、ロンドン交響楽団が行っている、1時間の枠で気楽に音楽を聴いてもらおうという企画なのだそうです。確かに、それらの作品は、ジャズとかラテン音楽の語法を取り入れた、あまり堅苦しくはないものばかりなので、お客さんは聴きやすかったことでしょう。 1曲目はバーンスタインが1949年に作った「プレリュード、フーガとリフ」です。タイトルからして、「リフ」というクラシックとは無縁の言葉が使われているのが面白いですね。いや、実際はその逆で、そもそもはジャズのビッグバンドのために作られた、もう少し後になって「ウェストサイド・ストーリー」の中の体育館でのシーンで演奏されることになるダンス音楽(「マンボ」など)と同じテイストの作品です。まぎれもない「ジャズ」のナンバーなのですが、そこにクラシックに由来する「プレリュードとフーガ」というタイトルを持ってきたあたりが、バーンスタインのユーモラスなところなのでしょう。 その次の、ストラヴィンスキーの「エボニー・コンチェルト」は、アメリカのバンドリーダー、ウディー・ハーマンから委嘱されたもので、クラリネット奏者でもあったハーマンがソロを演奏するために1945年に作られました。とは言っても、出来上がったものは全然「ジャズ」ではなく、その頃のストラヴィンスキーの作風だった「新古典主義」丸出しの、間違いなく「クラシック」の音楽になっています。ここでのクラリネットは、ロンドン交響楽団の首席奏者、クリス・リチャーズが演奏しています。アンコールは「サマー・ホリデイ」(それは「クリフ・リチャード」)。 3曲目は、タイトルはゴリホフが作った「ナザレーロ」ということになっていますが、これはゴリホフ自身が付けたものではありません。彼が作ったのは、2000年のバッハ・イヤー(没後250年)に際して、シュトゥットガルトのバッハ・アカデミーが4人の現代作曲家に委嘱した4つの受難曲の中の一つ、「マルコ受難曲」でした(そのほかの受難曲は、「マタイ」がタン・ドゥン、「ヨハネ」がソフィア・グバイドゥーリナ、「ルカ」がヴォルフガング・リームの作品です)。 2009年に、この「マルコ」を作る際に、ゴリホフと共同で作業を行っていたヴェネズエラの打楽器奏者で作曲家のゴンザロ・グラウが、ラベック姉妹からの委嘱で、「マルコ」の中のいくつかの曲を、2台ピアノと打楽器、そしてオーケストラのために編曲したものが、ここで演奏されている「ナザレーノ」です。 ここでのオーケストラの編成は、拡大されたビッグバンド(フルートやオーボエも加わります)+12人のチェロというユニークなものでした。原曲には合唱やヴォーカルのソロも含まれていますが、この編曲ではすべてインストになっています。 「マルコ」は、全部で34の曲からできていて、演奏には1時間半かかります。そこからグラウが作ったのが、 I. Berimbau・・・・1曲目「Visión: Bautismo en la Cruz」という6曲から成る25分ほどの「組曲」です。バラードの4曲目以外は、ラテン・リズム満載のノリノリの曲です。そんな中で、肝心のピアノにちょっとキレがなかったのが、残念。 SACD Artwork © London Symphony Orchestra Ltd |

||||||

卒業後は多くのコンクールに入賞し、デンマーク国内のいくつかの教会のオルガニストを務めたのち、現在はコペンハーゲンの聖マルコ教会のオルガニストのポストにあります。さらに、母校の王立音楽院でも教鞭をとっています。 この録音で使われているオルガンは、コペンハーゲンにフレデリク4世の命で1706年に建てられた、駐屯地の兵士のための教会にあります。そのオルガンは、バロック期の有名なビルダー、アルプ・シュニットガーの弟子のランベルト・ダニエル・カステンスによるもので、1724年に設置されました。ドイツで作られたオルガンは、船でコペンハーゲンまで運ばれたのだそうです。   その外観は典型的なバロックオルガンですね。奏者の背中側、最も聴衆に近いところにあるのがリュック・ポジティーフです。ここには、中央の上部に現在のデンマーク国王のマルグレーテ2世のモノグラムが付いています。改修されたときに加えられたのでしょうね。  最初はバッハの「プレリュードとフーガBWV552」。これは、もちろん、「クラヴィーア練習曲集第3巻」、つまり、「ドイツ・オルガン・ミサ」の最初と最後を飾る曲ですね。これが、いかにも「バッハ」という演奏だったのは、まさにこの楽器のお陰なのでしょう。プリンツィパル系のパイプを揃えて、何とも渋い音色を出していますし、演奏自体もとても几帳面で、羽目を外すようなことは決して行ってはいません。 そんな雰囲気そのままに、ペルトの1976年の作品(1980年改訂)「Pari intervallo(等間隔)」が演奏されます。ペルトならではのスタティックな曲調ですが、形としてはポリフォニック、そんないくつかの声部の一つに、おそらくリュック・ポジティーフでトレモロを加えたストップを使っているために、何とも艶かしいサウンドとなっています。 そのあと、バッハではヴィヴァルディの協奏曲を編曲したBWV596の協奏曲と、「ライプツィヒ・コラール」から3曲のコラール、ペルトでは1976年の「Trivium」と、1978年の「Spiegel im Spiegel(鏡の中の鏡)」という、穏やかな曲が続きます。まあ、それぞれの曲の魅力はしっかりと引き出してはいるものの、なにかこれといったインパクトには欠けるかな、という感じでした。 ところが、最後の曲となった、バッハの「パッサカリアとフーガBWV582」になったら、いきなり予想外の展開となっていました。ご存知のように、この曲ではまずペダルによって低音主題が演奏されるのですが、普通はそれはただ「提示する」というだけのもので、それ自体は地味に演奏されるものなのではないでしょうか。それが、ここでは、リード管や倍音管などを総動員して、もう目いっぱい「派手」なサウンドで始まったのですよ。最後のCの超低音もものすごい音圧です。これには驚きました。そのまんまのテンションで、最後まで弾ききっていましたね。 もしかしたら、これを聴かせたかったために、ニルセン君はそれまでの曲を極力地味〜に弾いていたのではないか、なんてことを考えてしまいました。 CD Artwork © Orchid Music Limited |

||||||

2017年にリヨン音楽院で出会ったフルート、ヴィオラ、ハープの3人の若い女性プレーヤーが結成したのが「トリオ・ゼルリーヌ」です。この編成ですから、当然レパートリーはこの3つの楽器のために作られたドビュッシーの「ソナタ」ということになりますね。アルバム・タイトルも「ドビュッシー、独創的なランナー」ですからね。 たしかに、人としては問題のあったドビュッシーですが、その音楽はまさに「独創的」なものでした。先ほどのドラマで聴こえてきたのは「月の光」でした。その、F-Asという短三度音程の2つの音が1オクターブ上がるだけで一つの宇宙を見せてくれる手法は、まさに天才的ですね。 ここでは、そんなドビュッシーの晩年のフルートとヴィオラとハープのための作品が最初に演奏され、その間に他の作曲家、アーノルド・バックスの「Elegiac Trio」、テオドール・デュボワの「Terzettino」、レオ・スミットの「Trio pour flûte, alto et harpe」という、同じ編成の曲が3つ入った後、最後には、ドビュッシーからの直接のインスパイアを得ていた武満徹の「And then I knew 'twas Wind(そして、それが風であることを知った)」が演奏されるという、よくある形のセットリストになっています。この中で、バックスの作品は、ドビュッシーの作品を全く知らずに作ったもののようですね。 このアルバムで強調されているのが、それぞれの演奏家が使っている楽器です。中でも、アンサンブルの音色を決定するフルートでは、なんと、1881年に作られた「ルイ・ロット」というブランドの楽器が使われています。現在一般的に使われているフルートは、すべて、ドイツのテオバルト・ベームによって1847年(この年に特許を取得)に完成されたシステムによって作られています。そのベームから最初に生産ライセンスを取得してフルートの製造を始めたのが、フランスのゴットフロワという工房でした。そして、そこの職人だったルイ・エスプリ・ロットという人が1855年に独立します。それ以来、ロットとその後継者によって「ルイ・ロット」ブランドは100年近くフルートの製造を続け、10,000本ほどの楽器を世に送り出ました。それらはまるでヴァイオリンでのストラディヴァリウスのような扱いを受けている、貴重なヴィンテージ楽器です。 ここで使われているのは、シリアル・ナンバーが#2980という、2代目の職人、H.D.ヴィレットが作った楽器です。これは、ヨハネス・ドンジョンという、女たらしではなく(それは「ドン・ジョヴァンニ」)当時のパリ・オペラ座や、パリ音楽院管弦楽団のフルーティストで、多くのフルートのための作品や、モーツァルトのフルート協奏曲のカデンツァを作ったことでおなじみの人が最初に使ったという楽器です。それから、多くの持ち主を経て、現在でも作られたときと同じ音が出るように修復されています。 他のメンバーも、ヴィオラは1922年にパリで作られた楽器、ハープは1962年に作られたエラールを使っています。 ドビュッシーで聴こえるルイ・ロットの音は、確かに深い味わいを持っていました。極力ビブラートを抑えて演奏しているようですが、楽器自体が良く鳴っているので、あまり小細工を施す必要はないのでしょう。 武満の作品でも、例えば初演者のニコレのような鋭角的な音ではなく、もっと落ち着いた音色で楽しめます。ただ、ヴィオラの人は、かなり挑戦的な演奏に聴こえます。ドビュッシーでの「スル・ポンティチェロ」の部分では、本当に駒の上で弾いているので、そのノイジーな音には、ちょっと驚かされます。ハープも、かなり存在を際立てようとしているように感じられました。 Album Artwork © Paraty Productions |

||||||

おとといのおやぢに会える、か。

|

|

| accesses to "oyaji" since 03/4/25 | |

| accesses to "jurassic page" since 98/7/17 |