|

|

|

|

![]()

ハーゲンだっちゃ。

このころには、LPに代わってCDというメディアが登場して、特にクラシックのジャンルでは急速にCD化が進みます。しかし、ポップスのジャンルではまだまだLPの需要は高かったため、このアルバムもLPとCDの両方でリリースされたものの、CDを買う人はあまりいなかったようですね。なんせ、価格もLPの倍近くしていましたからね。 その後、1987年に「REQUEST」というアルバムを出した時も、やはりLPとCDでした。しかしその次、1992年にこの「Quiet Life」というアルバムができたころには、世の中のレコード店からはLPはきれいさっぱり消えてなくなっていました。なんと言っても、その使い勝手に関してはCDのメリットは明らかでしたから、今さら操作性もメインテナンスもとても面倒くさいLPを買おうという人はいなくなっていたのですね。ですから、これはCDのみでのリリースでした。 ところが、それからさらに30年経った頃には、なんとそのCDが瀕死の状態になっていたのです。その原因は2つありました。一つ目は、世の中のデジタル化が進んだ結果、音楽の聴き方が、「物」としてのCDを購入するのではなく、音源そのものをインターネット経由で聴くという習慣が生まれたことです。そしてもう一つは、CDの音はそれほど良いものではないということに、世間の人が気づいてしまったことです。インターネットでは、CDのフォーマットよりずっとハイスペックな音源を聴くことができます。さらに、音質的には、CDはLPよりも劣っていることにも、人々は気が付いてしまったのです。実際は、クラシックの場合はピアニシモの部分ではサーフェスノイズやスクラッチノイズによってそのよい音はかなり劣化されてしまいますが、常に大きな音で聴くことの多いポップスの場合は、そんなノイズは全く気になりません。その結果、アメリカなどではついにLPの売り上げがCDを超えてしまいました。 そんなことで、人気が回復したLPですが、その生産についてはそんな人気に対応できる体制にはなっていないので、需要はあってもなかなか生産が追い付かないのだそうです。そもそも、LPを作るときのもっとも重要な機材であるカッティング・レースは、今では生産されておらず、今使われているものはすべて1980年代以前に作られたものなのだそうですからね。 ですから、今度は、LPを出したくても、作っているところは限られていますから、発注から製品ができるまでにはとても時間がかかるようになってしまっているのだそうです。 そんな状況下で、30年前の竹内まりやのアルバムが、「初めて」LPでリリースされました。達郎のプロデュースで音にこだわって作られたアルバムですから、そのこだわりは半端ではなく、彼のアルバムと同じように、昔だったら1枚に全曲を収めたものを、あえて2枚組にして、音の良い外周部分にだけ音溝をカットするようになっています。 それを、手元にあった1992年にリリースされたCDと比べてみました。それはもう、はっきりその違いが分かるものでした。まずは、まりやのヴォーカルが、とても存在感のあるものに変わっていまりや。つまり、歌っている人間そのものが、しっかり浮き上がっていたのです。CDでは、まるで仮面をかぶって歌っているように感じられます。そして、最もその違いが際立っていたのが、「The Christmas Song」でのストリングスです。それぞれのパートが、とてもつややかな音色で、立体感を持った音像として聴こえてきます。弦楽器だけでなく、管楽器もそれぞれにしっとりした音が、プレーヤーの姿まで見えるほどに感じられます。 LP Artwork © Warner Music Japan Inc. |

||||||

その「キンタナ」さんは、何でもヴェネズエラのあの「エル・システマ」で、コントラバスや作曲を学んだそうですね。指揮者としても活躍されています。ここでまず彼が行ったのは、オリジナルのキーを、この楽器のために移調することでした。これは、葦のパイプを束ねただけというとてもシンプルな楽器ですから、普通の7つの音の長音階がセットになっているだけなので、そのまま吹いたら一つの長音階しか演奏できません。でも、息の吹き込み方によって、音を半音まで「下げる」ことはできるのだそうです(「上げる」ことは出来ない)。ですから、フラットが付いた音は半音低く演奏することはできます。しかし、シャープが付いた音は、隣の高い音を半音低くして出さなければいけません。 ということで、演奏するにあたっては、できるだけ臨時記号は少ないほうが有難いでしょうから、「移調」が必要になってきます。ここで彼女が使っている楽器は、どうやらト長調の音階が吹ける楽器のようですから、ト長調かホ短調だったらそんなに半音操作の必要がないので、ヘ長調の「秋」は全音上げてト長調、ヘ短調の「冬」は半音下げてホ短調になっています。さらに、ホ長調の「春」はニ長調にしてシャープを2つ減らし、ト短調の「夏」も、フラットを2つとってイ短調にしています。  ところが、ブックレットの中では、  そんな、自分の楽器に合ったキーで演奏された「四季」は、とても楽しめるものになっていました。トゥッティの時には、ソプラノ・リコーダーのような、時によってはそれよりも強靭な音で、弦楽合奏の中からくっきりと聴こえてきます。そして、ソロになったら、こちらもこの楽器に合うように適宜形が変えられたフレーズが、心地よく飛び交います。鳥の声の模倣などは、もうこの楽器の独壇場ですね。離れた音程の跳躍など、どうやって吹いているのかと思えるほどの滑らかさです。ただ、音域の関係で、フレーズの一部が抜けたりしているのは、ご愛敬。 ところが、いずれの協奏曲も、真ん中のゆっくりした楽章ではちょっと精彩を欠いています。ロングトーンのピッチが、かなりヤバいんですよね。トリルがぜひ欲しいな、というところでもなかったりしますから。そもそも、ヴィヴァルディ時代の緩徐楽章のロングトーンは、単なる「記号」ですから、それをきっちり装飾してこそ、その本来の味が楽しめるはず、ここでも、パン・フルートならではのきらびやかな装飾を聴かせてほしかったですね。 「四季」以外に、もう1曲、リュートのためのニ長調の協奏曲(RV 93)をト長調に移調したものが、ボーナストラックになっています。真ん中の楽章がかつてFMの音楽番組のテーマ曲になっていたので、とても有名になった曲ですが、ここではその楽章がきちんとメロディで書かれているので、存分に楽しめました。 CD Artwork © Classic Produktion Osnabrück |

||||||

収録曲は「シンフォニック・ダンス」の他に同じアメリカの作曲家ガーシュウィンの「パリのアメリカ人」、そしてレヴエルタス(メキシコ)の「センセマヤ」とピアソラ(アルゼンチン)の「タンガーソ」の4曲です。つまり、アングロアメリカとラテンアメリカの「2つの」アメリカの作曲家の作品集なので、アルバムタイトルも「AMERICAS」と複数形になっているのですね。それを、ラテンアメリカ、コロムビア出身のオロスコ=エストラーダがアングロアメリカのオーケストラ、ヒューストン交響楽団を指揮して録音したということになりますね。 まずは、お目当てのバーンスタインです。1957年に初演された彼の代表作であるミュージカル「ウエストサイド・ストーリー」の中から1960年に何曲か選んでコンサート用のメドレーに仕上げたもので、1961年にニューヨーク・フィルによって初演されています。その時の指揮者はルーカス・フォス、バーンスタインではなかったのですね。 ところが、せっかくのSACDだというのに、録音はそれほどのクオリティではありません。というか、エンジニアもこのレーベルの専属だったポリヒムニアのスタッフではありません。その上に、演奏自体が何ともかったるいんですね。最初の「プロローグ」からして、リズムがとても重苦しいのです。リズムを刻むベースには、全くグルーヴというものを感じることは出来ませんし、その上でシンコペーションを駆使して活躍するはずの楽器も、全然リズムに乗れていません。曲が進んで「マンボ」あたりになっても、なんともリズムがダサいのですよ。「キレ」というものが全く感じられないので、とても音楽を聴いて体が動き出す、ということは起こりません。 あまりに退屈な仕上がりになっているので、口直しのために、こちらのドゥダメルの指揮したものを聴いてみました。これは、映画のサウンドトラックですから若干バージョンは違っているのですが、音楽として求められているものは全く同じはず、そして、それからはなんとも小気味よいリズムをごく自然に感じることが出来たのです。どちらの指揮者もほぼ同じ年代、そしていずれもラテンアメリカ出身だというのに。 ついでなので、今回のアルバムの最初に入っている「センセマヤ」も、ドゥダメルとシモン・ボリバル・ユース・オーケストラの2008年のCDと聴き比べてみました。これを初めてこの録音で聴いた時には、一度聴いただけですっかりその魅力に取りつかれてしまいました。それを改めて聴き直してみて、さらに今回のSACDと比べてみたら、こちらからは、そのような魅力が全く感じられなかったのです。その原因はすぐ分かりました。先ほどの「シンフォニック・ダンス」同様、こちらはとことんリズムがお粗末なのですよね。この曲は基本的に7拍子で出来ているのですが、ソロ楽器がそれに全く乗れていません。ですから、ドゥダメル盤で味わえたポリリズムによるスリル感など、薬にしたくてもありません。 残りの曲、「パリのアメリカ人」では、シーンがころころ変わるごとに、そのテンポも変わるのですがそれが全く生かされていなくて、曲の持つテンポ感から取り残されている感じ、ピアソラはそもそもタンゴでもクラシックでもないという中途半端な作品なので、それをただ音にしているだけでは、ピアソラが目指したグルーヴなどは到底生むことは出来ないでしょうね。 指揮者だけではなく、オーケストラとの相性というものも、とても大切なことなのでしょうね。愛し合おうね。 SACD Artwork © PENTATONE Music B.V. |

||||||

そのペルトの「Annum per annum」という、このアルバムの中では最も早い時期、1980年に作られた曲は、その年が世界遺産でもあるシュパイヤー大聖堂の建設が始まってから950年(!)という記念の年になるということで委嘱されました。このラテン語のタイトルは、そんな長い年月に思いを馳せて「年を重ねて」みたいな意味を持っているのでしょう。ただ、普通はあえて日本語には訳さずにこのまま使われているようですね。そういう意味で、日本のレーベルが付けた「来る日も来る日も」という邦題は、ちょっと違うのではないか、という気がします。これだと、なんだか、コロナのせいで遠くの恋人に会えずに日々悶々と過ごしている遠距離恋愛者、みたいなろまんちっくな雰囲気になってしまいませんか? いくら大聖堂がロマネスク様式だからといっても・・・。 この曲には、「K - G - C - S - A」というコンテンツが付いています。これはミサの通常文のタイトル、「Kyrie/Gloria/Credo/Sanctus/Agnus Dei」の頭文字なんですね。ですから、それぞれの部分の前にグレゴリオ聖歌を挿入した録音などもあるぐらいです。実際には、この5つの部分のほかに、頭には「導入部」、最後には「コーダ」という、ともにニ長調のアコードが伸ばされている中を、細かいパルスが刻まれるという部分が入っています。ですから、そもそもこの曲自体がシンメトリカルになっているのですね。そして、本体のミサは、ほぼ同じ形の短いフレーズの一部だけが微妙に変化するという典型的な「ミニマル」の様式です。それが、ずっと短調で続いていたものが「S」で突然長調に変わる、というのがちょっとしたサプライズでしょうか。 そして、この曲の前後には、テオ・ブラントミュラーの「Sternenklänge(星の音)」と、ブローンの「Dialogue vers les étoiles(星たちへの対話)」という、いずれも星をモティーフにした曲が演奏されています。どちらも、例えばメシアンあたりによって開発された新しいオルガンの語法が存分に使われていて、神秘的な音色が楽しめます。特にブローンの作品は、オルガンによってまるで電子音のようなサウンドを展開するという、かなりショッキングなことを行っていて、とてもエキサイティングです。 さらにそれらの前後、つまり、アルバムの最初と最後には、特にリズムが重要なモティーフとなっている曲が演奏されています。1曲目の、「Praise Song(賛美の歌)」は、南アフリカ生まれのバリー・ジョーダンの作品です。彼は、アフリカの部族の儀式などに用いられている太鼓のリズムなどに触発され、それをある部分では用いているということです。実際、この曲の中ではそのリズムが前面に出てくることはありませんが、例えばオープニングの、ほとんどメシアンかと思われるようなコラールの陰になって、重苦しい低音のリズムを聴き取ることは出来ます。 そして、最後に演奏されているのは、かつてモーリス・デュリュフレがその任にあったパリのサン・テツィエンヌ・デュ・モンのオルガニストでもあるティエリー・エスケシュの「Évocation II」です。こちらも、何層にも重なったモティーフの中にやはりアフリカのリズムの影響も感じられる作品です。不気味なオープニングではやはり低音で一定のリズムが続いていますが、後半にはそれが強調されていき、突然、ホルストの「惑星」の「天王星」のテーマが出現します。そして、唐突にハ長調のアコードで終わるという、ちょっと不思議な音楽です。 2008年に完成したマグデブルク大聖堂のオルガンは、92のストップをもち、4つの手鍵盤とペダルを備えた大きな楽器です。その色彩豊かな音色が素晴らしい録音で存分に楽しめるアルバムです。 CD Artwork © Naxos Rights(Europe) Ltd |

||||||

録音されたのは、就任する前の2020年10月でした。このオペラハウスでのオーケストラ・コンサートのライブ録音で、普段はピットに入っている彼らが、ステージの上で演奏しています。それよりも、当日この歌劇場を訪れた人たちは、そのステージには譜面台はオーケストラの人数分(弦楽器も一人一本ずつ)だけ置いてあるというのに、そこには椅子が6つぐらいしか用意されていなかったことに、驚いたことでしょうね。そして、メンバーが入場してくると、彼らはチェロ・パート以外の人たちは立ったまんまで演奏を始めたのには、さらに驚いたのではないでしょうか。 たしかに、今ではクレンツィスの指揮する「ムジカ・エテルナ」とかニコラス・コロンが指揮をする「オーロラ・オーケストラ」などのように、基本的に「立って」演奏するオーケストラはありますが、普段は絶対にそんなことはしそうもない厳格なドイツのオーケストラがそんなことをやっているのは、かなり異様な光景だったことでしょう。 しかし、オーケストラにそのような指示を出して、それを指揮したユロフスキに言わせれば、それは別に意外なことではなく、本当はこれは「伝統的」なやり方なのだそうです。実際、同じドイツでもライプツィヒのゲヴァントハウス管弦楽団などは、19世紀まではこのスタイルで演奏を行っていたのだそうですね。 そして、現代においては、普段常に座って演奏しているオーケストラのメンバーにとっては、新鮮で解放された気持ちで演奏に臨める、というメリットがあるのだそうです。体全体で音楽に浸ることができるようになるのだとか。 ですから、ユロフスキは、このオーケストラのコンサートでは、特にベートーヴェンの作品を取り上げる時にはこのようなスタイルを貫いていきたいのだそうです。さらに、そこではピリオド楽器のような奏法や表現も取り入れるということを、ブックレットの対談では語っていました。 ですから、ティンパニと金管楽器はピリオド楽器が使われ(ホルンもナチュラル)、弦楽器の人数も少なめで、ここではおそらく8.8.6.6.4ぐらいのサイズで演奏しているようです。そして、弦楽器はコロナ対策として一人一本の譜面台になっているのでしょうが、ここではそれを逆手にとって、トップ奏者4人がしっかり隣合うように並んでいます(別の会場なので座っています)。  そんな斬新な布陣で行われたベートーヴェンの「交響曲第2番」の演奏は、なかなかエキサイティングでした。弦楽器はもちろんノン・ビブラートですが、それがとてもよく鳴っていて、貧弱なところは全くありませんし、管楽器とのバランスも完璧です。第2楽章も早めのテンポでとてもすっきりしています。ただ、第3楽章では何ヶ所かでアンサンブルが乱れていたのと、トリオのテンポがちょっと間抜けな感じでしたね。しかし、フィナーレになったらもう息つく暇もないほどタイトなアンサンブルに変わりました。 その前に演奏されたのは、かつてベルリン・フィルのヴィオラ奏者だったオーストリアの作曲家ブレット・ディーンが2002年に作った12人のヴィオラのための作品を、2008年に2管編成のオーケストラのために編曲した「テスタメント(遺言)」という作品です。これは、タイトル通り、ベートーヴェンの「ハイリゲンシュタットの遺書」をモティーフにした、まさに山あり谷ありの興味深い曲です。疲れもとれます(それは「はい!リゲイン」)。 CD Artwork © Bayerisches Staatsorchester Konzert GmbH |

||||||

その楽譜を見てみると、調号が一切使われていないことに気づきます。これは、ヒンデミットと全く同じやり方ですね。レシピ、というか(それは「調合」)。ですから、特定の調に縛られることはなく、臨時記号だけで瞬時に様々な調に移って不思議な調性感を与えることになります。彼女自身は、そのことを「20 世紀の拡張された調性音楽」と呼んでいるようです。 ですから、具体的な作曲家としてはドビュッシー、ラヴェル、あるいはバルトークあたりのハーモニー感が、明確に感じられます。このアルバムの最初に聴かれる、2018年の作品「Quasi Variazioni(変奏曲風に)」が、まさにドビュッシーの影響を強く感じられるものでした。タイトルのように、主題の後に6つの変奏が続きますが、その主題のテーマである上行音型は、ドビュッシーというよりは、ほとんど12音といった感じです。ただ、そのあとに響くハーモニーはまさにドビュッシー感が満載です。ここでのピアノは、彼女ではなくダナ・チョカルリエという人が弾いています。とてもダイナミックな演奏です。 次の、同じ年に作られた「ヴァイオリンとチェロのためのソナタ」では、ベルトラン自身がヴァイオリンを演奏しています。2つの楽章の最初のものは、ラヴェルを思わせるフレーズが登場します。その中間部では変拍子に変わり、最後はナインス・コードで終わります。次の楽章では対位法が現われます。それは、まるでバルトークの「弦楽器、打楽器とチェレスタのための音楽」のオープニングのようです。 さらに、彼女は「モーリス・デュリュフレのレクイエムに深く影響を受けた」とも言っています。その結果15歳の時に作られたのが、その次の「Impressions liturgiques(典礼の印象)」です。「Introit」、「Lux Aeterna」、「Supplicatio」、「In Paradisum」という4つの楽章からできていて、フルートとピアノによって演奏されます。ここでの演奏は、フルートはカロリーヌ・デボンヌ、ピアノはイオネル・ストレバです。3つの楽章のタイトルが、「元ネタ」と同じものですね。ただ、正直、「どの辺がデュリュフレ」と思ってしまいました。おそらく、その「影響」というのは、そんな聴いてすぐわかるような類似点があるといった次元ではない、もっと根源的なところからのものなのでしょうね。とは言っても、最後の楽章では「元ネタ」の「元ネタ」であるグレゴリオ聖歌のテイストのようなものを感じることはできるかもしれません。フルートのデボンヌも、終始禁欲的な演奏に徹していましたし。  そして、最後が、「作品1」である処女作、ピアノ・ソロのための「12の前奏曲」です。それぞれにヴァラエティに富む小曲が集まっていますが、ここではジャズ風の作品も聴かれます。 彼女は、このアルバムの録音時点で、すでに新たな様式による16番目と17番目の作品に取り組んでいたのだそうです。もしかしたら、現在のメローになりすぎた作曲界をほんの少し変えてくれるような存在になるかもしれませんね。 CD Artwork © Klarthe Records |

||||||

ですから、全部で86あるカテゴリーの最後の方、77番目から84番目に与えられているクラシック音楽関係のカテゴリーなどは、ほとんど「おまけ」のような地味な扱いになっています。 そのクラシック部門の最初のカテゴリー、「Best Orchestral Performance」で今年受賞したのが、このフローレンス・プライスの交響曲集のアルバムなのです。いくら地味だとは言っても、腐ってもグラミーですから、日本のレーベルはすぐさまこのような告知を出すことになります。ただ、それはショップでのインフォには共有されなかったようで、リリース当時の「ノミネート」という情報にとどまっています。クラシックに関してはいかにグラミー賞が注目されていないかが、分かろうかというものです。歴代の受賞者の中で、最も受賞件数が多かったのがゲオルク・ショルティだったというのに。 フローレンス・ベアトリス・プライス(旧姓スミス)は、1887年にアーカンサス州のリトルロックで歯科医の父親と、音楽教師の母親との間に生まれました。小さいときから母親から音楽の教育を受け、1902年にはボストンのニューイングランド音楽院に入学、作曲をジョージ・チャドウィックなどに学びます。 卒業後は故郷に戻り、教員となって、1912年に弁護士のトーマス・J・プライスと結婚し、二女をもうけます。しかし、その地はリンチ事件などで黒人には危険な場所となったので、一家は1927年にシカゴへ移ります。そこで彼女は、作曲家としての活動を始めるのです。 しかし、シカゴでは職が見つからなかった夫のDVに耐えかねて、1931年1月に離婚、同じ年の2月には、13歳年上の元野球選手と結婚します。その男とは3年後に別居状態になりますが、離婚はしませんでした。 そんな中、1932年に作った「交響曲第1番」がさる音楽賞を獲得、しかも翌年、シカゴ交響楽団によって初演されます。彼女は、自身が作った交響曲がメジャー・オーケストラによって演奏された初の女性黒人作曲家となったのです。 彼女は4曲の交響曲を始め、300曲以上の作品が残しています。ここでネゼ=セガンとフィラデルフィア管弦楽団によって演奏されているのは、交響曲の第1番と第3番です。いずれも4つの楽章から成る古典的な形式を持っています。 「1番」の場合、その「古典的」な様相はさらに顕著になります。第1楽章はソナタ形式で作られていますが、その提示部が、まるで「古典派」の作品のように丸ごと繰り返されているのですからね。彼女がモデルとしたのは、ドヴォルジャークだったのだそうです。その「師」にしても、交響曲の3、7、8番では、すでに提示部の繰り返しはなくなっているというのに。彼女が使ったテーマも、まさにドヴォルジャークのように「民族色」が豊かなものでした。もちろん、彼女の場合はそこにはアフリカ系アメリカ人としてのアイデンティティが強く表れています。例えば、第3楽章には「ジュバ・ダンス」という表記がありますが、これはアフリカ由来のダンスで、ドビュッシーが借用した「ケークウォーク」や、スコット・ジョプリンの「ラグタイム」の起源となるシンコペーションのリズムを持っています。 「3番」になると、その様式は大きく変化しています。もちろん提示部の繰り返しはありませんし、テーマ自体も全音音階が使われた「近代的」なものに変わります。ただ、いずれの交響曲も、前半の1、2楽章はとても手間がかかっているのに、後半の2つの楽章がリズムに頼った安直さに逃げているような気がしてなりません。 CD Artwork © Deutsche Grammophon GmbH |

||||||

そうなると、なんたって一番困るのは「レコード芸術」という雑誌ですよね。その名の通り、あくまで「レコード」(今ではCD)という「製品」に対する批評(正確には限りなく広告に近いおべんちゃら)を行うことを使命としている雑誌ですから、CDが出ないことにはその業務は成り立ちません。早晩、時代からは取り残されて廃刊となってしまうのでしょうね。それも仕方のないことです。 今でこそ、ドヴォルジャークの交響曲が全部で9曲あるというのは常識ですが、ほんの少し前には、彼の交響曲は「5番」が最後、という時代がありました。ドヴォルジャークは1865年から1893年にかけて交響曲を9曲作ったのですが、そのうちの最初の4曲は作曲家の生前には出版もされていなかったのです。最初に出版されたのは「第6番」、そのあと「第7番」、「第5番」、「第8番」、「第9番」の順に1番から5番までの番号が振られて出版されました。「第5番」は作品番号までOp.24からOp.76に変えられています。これは「第8番」のスコア。    同じころ、チェコのSUPRAPRAPHONが多くの指揮者とオーケストラを使って全集を作りますが、それに続いて1966年から1973年にかけて、ラファエル・クーベリックがベルリン・フィルを指揮してDGに全集を完成させました。不思議な縁ですが、ケルテス盤(1、2、3、4、9番)とクーベリック盤(2、3、5、6、9番)の両方で、ジェームズ・ゴールウェイが録音に加わっています。 今回のドゥダメル盤では、フルートはデニス・ブリアコフが吹いています。まずは、彼のフルートを聴くために「8番」からチェックしてみました。録音会場のウォルト・ディズニー・コンサートホールの音響は、とても豊かな残響を持ったゴージャスなサウンドが味わえます。そんな中で、ブリアコフの最初のソロは、その響きの中からくっきり浮き上がって聴こえてきます。終楽章の大ソロでは、ほとんどブレスをとらないで、余裕で吹いていましたね。いずれも、とても芯のある存在感のある音でした。ただ、それはゴールウェイのような有無を言わせぬ存在感とはちょっと違っていて、あくまでオーケストラの中でのアンサンブルを大切にしているように感じられます。 ですから、「9番」の第1楽章の低音で終わるソロでも、その低音はあまり目立たせずに、しっかりアンサンブルに溶け込んで終わる、という吹き方をしていましたね。 そのあたりでのドゥダメルの微妙なテンポのコントロールも、見事でした。フルート・ソロの部分はことさらゆっくり吹かせていても、それが終わると素早く元のテンポに戻ります。この超有名な曲が、そんな自由自在なテンポの変化によって、さらに魅力のあるものに仕上がっていましたね。 最後に聴いた「7番」になると、ブリアコフのソロからはちょっと存在感が薄くなったような気がしました。第2楽章などはちょっと期待はずれでしたかね。 とはいえ、ドゥダメルが繰り出す絶妙なグルーヴに乗って、このアルバム(?)からは時折「民族性」がかすんでしまうほどの華麗で爽快な音楽が生まれていました。 Album Artwork © Deutsche Grammophon GmbH |

||||||

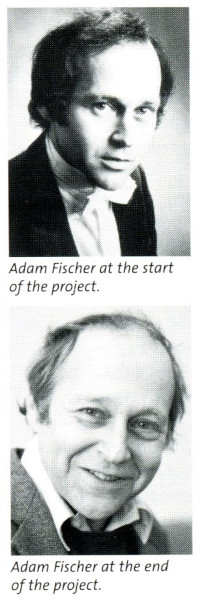

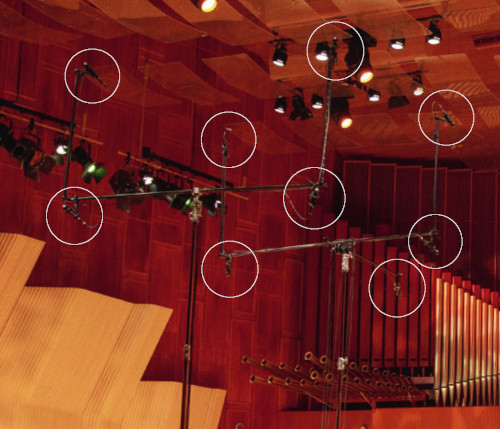

その後、2006年から2013年には、デンマーク室内管弦楽団とモーツァルトの45曲の交響曲(DACAPO)、そして、2016年から2019年には同じオーケストラとベートーヴェンの9つの交響曲を録音してしまいます。さらに、彼がシェフを務めるもう一つのオーケストラ、デュッセルドルフ交響楽団とは、2015年から2020年の間に、なんとマーラーの全交響曲(+大地の歌)まで録音してしまいましたよ。 そして、今回の新譜は、2021年と2022年にデンマーク室内管弦楽団と録音した、ブラームスの全交響曲です。18世紀のハイドンから20世紀のマーラーまでの3世紀にわたる5人の作曲家のすべての交響曲を録音、こんなことは、レコードの録音が特に頻繁に行われていた時代のカラヤンやバーンスタインにも出来てはいませんでした。すごいですね。 もちろん、それは彼が長い間指揮者をこつこつと行っていたからです。ハイドンのセットのブックレットには、こんな写真がありましたね。  このオーケストラは、「室内」という名の通り、弦楽器はフル・オーケストラよりも少なくなっています。ブックレットの写真を見ると、ファーストヴァイオリン8人、セカンドヴァイオリン6人、ヴィオラ5人、チェロ4人、コントラバス3人ぐらいでしょうか。並び方がちょっと変わっていて、ファーストとセカンドが向かい合う対向型ではあるのですが、ヴィオラは下手寄り、チェロとコントラバスは上手寄りと、普通の対向型の逆になっています。それと、弦楽器の譜面台は一人一本となっていましたね。   フィッシャーとデンマーク室内管弦楽団のメンバーはその少人数ならではのフットワークの良さを生かして、これまでのブラームス像を見事に打ち破る、とても斬新な音楽を聴かせてくれました。基本的に速めのテンポ設定、そして、必ずしも楽譜にはとらわれない、自由な表現がいたるところに現れるので、もうサプライズの連続です。 なんと言っても、最大のサプライズは、「2番」の第3楽章での冒頭のオーボエから、前打音がなくなっていたことです。  それと、確かに表現は斬新ですが、サウンド的には、やはり少ない弦楽器というのが物足りません。そのあたりは、録音にも責任があるようで、ことさらその少人数感をリアルに再現しているものですから、ヴァイオリンの音色からは潤いが全く感じられない寒々しさしか聴こえてきません。その結果、バランス的にも、弦パートだけが音圧が下がっています。 やはり、ブラームスにはたっぷり包み込むような弦楽器の響きがあって欲しい、というのが、正直な気持ちです。 CD Artwork © Naxos Rights(Europe) Ltd |

||||||

同時に彼は、作曲家としても多くの作品、特にオペラを残しています。彼が師事したフンパーディンクと言えば、「ヘンゼルとグレーテル」の作曲家として(のみ)有名ですね。父ワーグナーが亡くなった後のドイツのオペラ界は、彼が成し遂げたけた外れの業績をいささか持て余していたようで、その反動からか、例えば「指環」の中の「ジークフリート」に明確に表れているメルヒェン的な側面に注目して、そのようなモティーフでワーグナー的なサウンドを生かした「メルヒェン・オペラ」というジャンルが現れます。そのはしりが、フンパーディンクだったのですね。 ですから、その教え子のジークフリートが29歳の時に最初に作ったのも、「熊の皮を着た男」というメルヒェン・オペラでした。それ以後、彼はバイロイトの総監督としての仕事の傍ら、全部で19曲ものメルヒェン・オペラを作り続け、数だけでは父親を超えることになるのです。 その11番目、彼が40歳の時に作ったのが、この「すべては小さな帽子のせい!」です。もちろん、これも「帽子の精」が登場するメルヒェン・オペラで、ジークフリート自身が書いた台本には、グリム童話などからの少なくとも40以上の引用があるそうです。しかも、この作品では、そのグリム兄弟のかたわれ、ヤーコブ・グリムまでがナレーターとして登場していますからね。 その役を担当しているのが、1953年にバイロイトで生まれた演出家のペーター・パウル・パフルという人です。この人は、自分の名前の頭文字「PPP」を「ピアノ・ピアニッシモ(ピアニシシモ)」と読み替えた名前のプロダクションを1980年に設立して、ジークフリート・ワーグナーなどの知られざる作品を上演してきました。この録音は2019年にバイロイトの辺境伯歌劇場で行われた公演のライブ録音ですが、彼はその後2021年には、他界しています。 物語は、フリーダーとカトリースヒェンという恋人同士を中心に進行していきます。二人は結婚を考えていますが、カトリースヒェンはフリーダーの母親のメイドなので、母親は「身分が違います」と、まるで朝ドラのように結婚を認めません。しかし、様々な困難を乗り越えて、二人は結婚式を挙げることが出来ましたとさ、めでたしめでたし。 このCDは、音だけのソフトとしては世界初録音なのだそうです(同じレーベルから、2015年に先ほどの「PPP」によってボーフムで上演されたもののDVDは出ています)。しかし、何しろライブ録音ですから、序曲の冒頭からステージのノイズが派手に入っていて興がそがれます。さらに、ここで演奏しているオーケストラが、ほとんどアマチュアのレベルなのも、ちょっとつらいところです。音楽はとてもキャッチーなのですから、これが「最後の録音」になってしまうのは、悲しすぎます。 CD Artwork © Naxos Rights(Europe) Ltd |

||||||

さきおとといのおやぢに会える、か。

|

|

| accesses to "oyaji" since 03/4/25 | |

| accesses to "jurassic page" since 98/7/17 |