|

|

|

|

![]()

無礼な音楽隊。

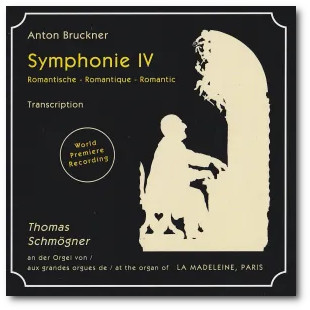

ブルックナーの交響曲のオルガン版の演奏は、前世紀の末に散発的に行われていたようですが、全曲を一人の奏者が録音するのは、初めてのことです。その録音は曲の番号順に「0番」から始まり、2020年からリリースされています。今回はその5番目の「4番」ですから、目標の2024年には余裕で全曲録音が完成することでしょう。 このツィクルスでは、単に交響曲だけを録音するのではなく、それぞれのアルバムに「おまけ」が付けられています。それは「2品」あって、一つはブルックナーの他の小さな作品をオルガン用に編曲したもの、そして、もう一つは、現代作曲家に委嘱したオルガン・ソロのための新曲です。 さらに、もう一つユニークな点があります。それは、それぞれのアルバムで別のオルガンを使う、ということです。それは、ザンクト・フローリアンのオルガンから始まって、オーストリアのみならず、ドイツやイギリスなど、それぞれの交響曲に何らかの縁のある都市の楽器が使われているのです。これは、オルガン・ファンにとってはたまらなく魅力的な企画なのではないでしょうか。今回は、ウィーンのコンツェルトハウスに設置されている、5段鍵盤で100以上のストップのある大オルガンが使われています。 アルブレヒトは編曲もできる人ですが、このツィクルスではほかの人が編曲した楽譜によって演奏しています。そのうちの大部分の編曲を、このプロジェクトのために書き下ろしたのは、エルヴィン・ホルンというドイツのオルガニストです。彼は自身でも交響曲の中のある楽章などを録音していますが、全曲を録音したものはありませんから、今回はアルブレヒトを陰で支える、という役割に徹しているようです。 しかし、今回の「4番」では、アルブレヒトはホルンではなく、トーマス・シュメークナーという人が編曲した楽譜を使っています。この人の名前は、1994年に世界で初めてこの曲をオルガンで演奏したCDを作ったことで、記憶の片隅にありました。  (EDITION LADE/EL CD 009) とは言っても、この編曲では、第1楽章の冒頭のまさにブルックナーの魅力である弦楽器のトレモロによる神秘的な開始が、おそらく八分音符に変わっているために、何ともあっさりとしたものになっていることに、まず失望させられてしまいます。しかし、こればかりはいくら頑張ってもオルガンで表現することは不可能なのではないでしょうか。 常々、ブルックナーはオルガニストだったので、交響曲を作るときもオルガンの響きを思い浮かべて作っていた、と聞かされていました。それは確かに一つの真理ではありますが、だからと言ってオーケストラが演奏するときにオルガンの表現をそのまま模倣するのは、ちょっと見当はずれなのでは、という気がします。確かにブルックナーのオーケストレーションには不器用なところも多々ありますが、やはりオーケストラとしての語法が前提になっていることは間違いのないことなのですからね。 ですから、その逆のベクトルで、交響曲をオルガンで演奏したとしても、それは決してブルックナーが求めた音楽にはならないのだ、というのも、明白なことです。それを確信として感じられたのが、このCDの最大の功績です。 ですから、カップリングの、とてもシンプルな合唱曲を編曲したものとか、最初からこのオルガンを想定して、グロッケンシュピールのストップを効果的に使っている現代曲の方が、何倍も魅力的でした。 CD Artwork © OehmsClassics Musikproduktion GmbH |

||||||

実際は、モーツァルトは2019年に録音されていましたが、今回はそれ以前、2016年と2018年に行われたコンサートでのライブ録音です。2016年の方は、カールハインツ・シュトックハウゼンが1960年に作った「カレ」という曲です。このタイトルはフランス語で「正方形」を意味する言葉です。その名の通り、これを演奏するには、正方形のそれぞれの角に位置する4つのオーケストラと合唱が必要になってきます。 正確にはオーケストラは1つしか使われてはいません。普通のサイズのフル・オーケストラを4つに分けただけのことなのです。厳密にいうと、弦楽器はヴァイオリン4人、ヴィオラ2人、チェロ2人で、コントラバスはありません。そこに、サックスを含んだ管楽器がほぼ1本ずつ入り、さらに、数多くの打楽器が加わる、という編成です。 そして、そこに、1パート3人の混声合唱が入ります。もちろん、それぞれに指揮者が必要ですから、ここでは4人の指揮者が登場します。  まず、フロントの2つのオーケストラの合唱のベース・パートが、超低音でまるでお経を唱えるように歌い始めます。そこには、テキストはなく、楽器の一部になったようなサウンドを提供しています。そして、それぞれのオーケストラは、そんな多彩な「楽器」をフルに使った、まさに変幻自在の音楽を聴かせてくれるのと同時に、オーケストラの間でも緊密な受け渡しがあって、ある時などはまさに音の塊が対角線上を移動したり、ぐるぐる回転したりするさまを体験することができます。もちろん、それはサラウンド再生を行った場合に限られるのでしょうが、2チャンネルステレオで聴いてもある程度のことは感じられるはずです。 このコンサートは2016年の8月17日から19日まで、3回開催されました。会場は、ボーフムにある「ヤールフンダートハレ」という広大な空間です。真夏ですから、蚊がたくさんいたのでは(それは「ボーフラ」)。そこでは、最初に「カレ」が演奏された後に、シュトックハウゼンの異なる時期に作られたマルチトラックの電子音楽が2曲、この会場のスピーカーによって流されました。そして、最後にもう一度「カレ」が演奏されたのですが、その時には、お客さんには1回目とは別の席に座っていただいて、別の角度からこの作品を味わってもらっていたのだそうです。 もう1曲は、2018年の9月21日から23日にかけて、エッセンの、もとは塩の倉庫だった会場で演奏された、マウリツィオ・カーゲルの「合唱の本」(1978年)です。これは、バッハが編曲した4声体のコラールと、同じテキストでカーゲルが作ったものとを一緒に聴かせる、というもの。200年以上経つと、音楽がどのぐらい変わっていくか、ということが端的に分かる作品です。というか、その2つを同時に歌ってしまうこの合唱団のすごさに、圧倒されます。 SACD Artwork © Coviello Classics |

||||||

そもそも、モーツァルトの新全集がベーレンライターから発売されたときにも、この「レクイエム」は、あのレオポルド・ノヴァークが校訂を行ったジュスマイヤー版だったのですからね。 ところが、つい最近、そのベーレンライターから、最新の補筆版が華麗なるデビューを飾りました。決して、モーツァルトをでっち上げるという欲望の水脈は、涸れてはいなかったのですね。 そんな、ある意味むなしい作業に果敢に挑戦した人は、ミヒャエル・オシュトリーガという、ドイツの作曲家で指揮者の方です。実は、少し前に、その楽譜を使って録音されたものを聴いていました。それは、こちらですが、その頃はこの人のラストネームを「オストシガ」と書いていました。まあ、その時の資料にそう書いてあったのでそのまま使っただけなのですが、実際は、さっき書いたような「オシュトリーガ」というのが、ご本人が発音しているものに近い表記のようですね。こういうものは誤った表記が定着する前に早めに直しておかないと、後で大変なことになります。 その録音を聴いた時には、もちろんまだ楽譜はありませんでしたから、聴いた感じでその違いを書いたのですが、「Lacrimosa」のあとの「アーメン・フーガ」が、音を聴いて「89小節」と言っていたものが、実際に楽譜を見ると同じ小節数だったので、一安心です。それと、「Sanctus」が、ニ長調ではなくニ短調だった、というのも、「当たって」ましたね。 今回の「オシュトリーガ版」の楽譜を見てすぐに気づくのが、モーツァルトが自分で書いた部分にはきっちり印がつけてある、ということです。それは大きなカギカッコで、その部分を囲っていますから、間違えようがありません。もちろん、それを元にあくまでモーツァルトが作ったものだけを演奏する、ということもできるのでしょうが、それは人に聴かせるような演奏ではありません。 逆に、そのカギカッコのないところなら、どんなことをやっても許されるはずだ、というのが、この指定の趣旨だったのではないでしょうか。今回のオシュトリーガのやり方が、まさにそのようなものでした。とりあえず、その部分をジュスマイヤー版と比較してみたのですが、ほとんどの部分で全く別のものになっていましたね。それは、合唱のパートにも及び、「Sanctus」や「Lacrimosa」では、ソプラノ以外はかなり変わっています。 その「Sanctus」ですが、先ほどの録音ではもちろんニ短調のものが演奏されていたのですが、この楽譜にはその他に、ニ長調の楽譜も用意されているのですよ。しかも、あくまでメインは「本来の」ニ長調で、ニ短調は「おまけ」と言った扱いですね。あれほど画期的なアイディアだったのに、このへりくだったスタンスは何なのでしょう。それと、この2つは、調だけではなく、テーマの旋律線と、オーケストラのフレーズが全く別のものになっているというのも、なんだかなあ、という気がします。 そして、最後の楽章、つまり2曲目の「Kyrie」の繰り返しとなる部分では、フーガでのテキストが変わっていました。ここは二重フーガで、最初にベースが歌うメインテーマと、その後のアルトが歌い始めるサブテーマとでは、ジュスマイヤー版ではともに「Cum sanctis tuis in aeternum」という歌詞で歌われ、最後に全パートが「quia pius es」で終わる、という形なのですが、オシュトリーガはサブテーマを「quia pius es」で歌わせているのです。確かに、2曲目はメインテーマが「Kyrie eleison」、サブテーマが「Christe eleison」と、別のテキストになっていますから、これは理にかなっているような気がします。ただ、そうなると、サブテーマの最初が八分音符3つだったものが、八分休符+八分音符2つという形に変わってしまうのが、ちょっと違和感を招きます。 これには先例があって、モーンダー版、コールス版、デユトロン版では、テキストは違いますが、同じようなことをやっています。 先例と言えば、先ほどの「アーメン・フーガ」でも、レヴィン版が88小節とかなり長かったものを1小節だけ上回っている、というのも、なんか対抗心がありありと感じられますね。 果たしてこの先、この楽譜を使った演奏はどの程度広まるのでしょうか。これまでの補筆版同様、早晩、見限られるのでは、という気がするのですが。 (2025/9/9追記) こちらに、オシュトリーガ本人の解説があります。 Score Artwork © Bärenreiter-Verlag |

||||||

クリグルは、タリンとウィーンの音楽学校で学んでいて、幅広いジャンルの作品を作っています。それらは、オペラや大オーケストラのための曲から、劇場や映画の音楽、さらにはエレクトロニクスによる音楽までに渡っています。彼自身も、実験音楽のグループや、さらにはロックバンドのメンバーとしても活躍しています。 このアルバムで聴くことのできる最近の合唱作品も、そんなバックグラウンドがそのまま反映されたとても鮮烈な音楽です。 まずは、2015年に作られた「Vesi ise(水は)」です。これは、プトニンシュがこの合唱団のために初めて作った作品となりました。ここでは、「合唱団とエレクトロニクス」というサブタイトルが付いていますが、具体的には合唱団の声をサンプリングして、それをその場で変調しているのだそうです。有名なものでは「ヴォコーダー」という機材がありますが、あんな感じで、人の声が電子音のように変わってしまうのでしょう。 その結果、例えばベースの声などはとんでもないことになっていて、とても人間のものとは思えないような壮大な低音が鳴り響いています。それだけではなく、生の声もミックスされているようですから、同じフレーズがサラウンドでは別の方向から聴こえてきたりします。 曲の前半は、まるでリゲティの「ルクス・エテルナ」のような、とても静かに流れるような音楽になっています。合唱はヴォカリーズだけのようですね。それが、次の場面になると、合唱には歌詞が入ってきて(これは、初演の直前に入れられたのだそうです)まるでお経のようなテイストでビートを刻みます。このあたりは、ミニマル的なパルスですね。それが段々盛り上がって、最後にはフェイドアウトという展開、なかなか楽しめました。 次の3曲は、クリグルがこの合唱団のコンポーザー・イン・レジデンスだった2019年から2020年の間に作られています。まず、「And the Sea Arose(そして海は荒れ始めた)」では、新約聖書の中のエピソードがテキストになっています。そして、合唱には弦楽合奏が加わり、ここではエレクトロニクスは使われてはいません。 ただ、その冒頭の弦楽器の特殊奏法(コル・レーニョあたりでしょうか)では、まるで静かに打ち寄せる波の音のようなものが聴こえてきて、驚かされます。そのうちに、その弦楽合奏はサラウンドで周りに広がり、とても精緻なクラスターでまるで海の中にいるような体験を味わうことができます。合唱は、それほどのインパクトはなく、そんな海の中で夢のようなはかなさを歌っているようです。 2曲目は全部で6つの部分からなるア・カペラのための作品「Aga vaata aina ules(だが、常に上を向け)」です。これらは、5度音程のドローンを基調にして、その中で三和音もいとわないような美しいハーモニーが展開されています。おそらく、これだけを取り上げる合唱団がこれからは出てくるのではないでしょうか。 そして最後が、アルバム・タイトルの「liquid turns(液体は変化する)」です。これも合唱とエレクトロニクスというカテゴリーですが、ここでのエレクトロニクスは、あのヒップホップのDJが駆使しているテクニックと同じものなのだそうです。そんな意表を突く電子音がコラージュとして合唱にまとわりつく、まさに「現代」ならではの音楽です。 SACD Artwork © BIS Records AB |

||||||

ここでは、すでにラヴェルの作品集を聴いていましたが、それはなにか録音の状態がいまいちで、特に肝心の弦楽器の音が何ともパッとしない出来だったので、正直がっかりしてしまいました。 そこに、今回は弦楽器だけの編成の曲だけが録音された新しいアルバムが出ましたので、彼らの本当の力をぜひ聴かせてもらいたいと思って、SACDを入手しました。もちろん、サラウンド対応です。 曲目は、演奏順にリヒャルト・シュトラウスの「メタモルフォーゼン」、食べすぎには注意です(それは「メタボ当然」)。そして、シュレーカーの「間奏曲」、さらにコルンゴルトの「交響的セレナード」です。作曲家の生年はこの順番ですが、曲が作られたのはシュレーカーは1900年、そしてあとの2曲は第二次世界大戦直後です。 1曲目の「メタモルフォーゼン」が始まると、その弦楽器たちの艶やかな響きが聴こえてきたので、まずは一安心です。一体、前のラヴェルはなんだのか、と思ってしまうほどの、上質の音色、そして肌触りがきちんと伝わってきます。さらに、この曲ではソロのパートが頻繁に出てきますが、それはもうさすが、としか言いようのない素晴らしさです。トゥッティでも、それぞれのパートが自由自在にアンサンブルを引っ張って行って、圧倒的なうねりを作り上げています。 久しぶりに聴いたら、最後のあたりではベートーヴェンの「エロイカ」の第2楽章の葬送行進曲のテーマが使われているのですね。それが何に向けられたものなのかは、明らか、時代を超えて、今こそ聴いてみたい音楽だな、と思いましたね。 2曲目の「間奏曲」は初めて聴いた曲です。とても短い曲で、冒頭からチャイコフスキーのような雰囲気がたっぷりの、キャッチーさを持った作品ですね。なんせ3拍子ですから、踊りだしたくなってくるような軽やかさもありますし。 そして、コルンゴルト、この曲も初めて聴きました。「交響的」というだけあって、4つの楽章から出来た大規模な作品です。亡命先のアメリカで映画音楽の作曲家として大成功を収めたコルンゴルトが、戦争も終わってウィーンへ戻るときに、「手土産」として作った曲なのだそうですね(初演はフルトヴェングラー)。 しかし、帰還したウィーンにはかつての面影はなく、彼自身の作品も、もはや時代遅れなものとして顧みられることはありませんでした。確かに、この曲全体を覆っているロマンティックな情感は、当時のヨーロッパの「新しい」音楽のなかでは、さぞや浮いていたことでしょうね。でも、世紀も変わり、前衛的な音楽がすっかり影を潜めたころになって、コルンゴルトのこの作品もその「遅れてやって来たロマンティシズム」がかえって魅力的に感じられるようになっていたのではないでしょうか。 なんと言っても、4つの楽章の中で最も長い第3楽章が、そんなコテコテでベタベタな音楽が好きな人にはたまらないでしょうね。この中にはマーラーのエッセンスがてんこ盛りですし、もっと昔のワーグナーの「トリスタン」みたいなテイストも満載です。弦楽器だけのピュアなサウンドでそれを味わう時には、おのずと陶酔感に浸ることができます。 その前のスケルツォ楽章も、かわいらしいですね。トリオを2回繰り返すあたりが、一味変えたかった気持ちが見え見えで和みます。 ところが、前の2曲とは異なり、この曲だけが、なにか低音がすっきりしていないんですよね。終楽章はコントラバスのアタックで始まるのですが、それがすごくモヤモヤしていて、鋭さが全く感じられないのですよ。 SACD Artwork © Chandos Records Ltd |

||||||

ただ、1980年代後半にCAPRICCIOレーベルから彼の没後200年記念の年(1988年)を目指してレコーディングが進められていた「C.P.E.バッハ全集」の中の2枚組の「フルート協奏曲全集」(演奏はエッカルト・ハウプト)というCDを持っていたのですが、その中には、最初のD-durをのぞいた5曲しか入っていませんでした。 その全集では、当時の作品目録だったヴォトケンヌ番号(Wq.)で、それぞれの協奏曲がナンバリングされていたのですが、なぜかd-mollの協奏曲だけが、「22番」で、他は全て160番台だったのが、ちょっと不思議に思えました。この番号は一応ジャンル別になっているのですが、20番台だとクラヴィーア協奏曲ですから、これはフルート用に編曲されたものなのだろうな、と当時は思っていました。 確かに、彼のフルート協奏曲は、すべてクラヴィーアのために作られたものとされていました。ですから、ヴォトケンヌさんが目録を作った時には、クラヴィーア協奏曲のバージョンしかなかったのでしょうね。その他の4曲はきっちり別のところ、166番から170番に入れてもらえたのに、きちんと複数のバージョンが存在することが分かっていたようですね。 そして、1999年に新しくD-durのフルート協奏曲の楽譜が発見されました。クラヴィーア協奏曲としての楽譜は既に存在していましたが、それをフルートのために編曲した楽譜は、第二次世界大戦が終わった時に、敗戦国となったドイツから、ロシア軍の手によって持ち去られてしまっていたのです。それが、1999年にウクライナのキーウ(かつての「キエフ」)の図書館で見つかったのです。もしロシアに行っていたら、・・・なんと恐ろしや。 もう一つ、新しい情報ですが、d-mollの協奏曲はこれまではほかの曲と同じようにクラヴィーアのために作られたとされていましたが、今では、作曲者は最初からフルートのために曲を作っていたことが明らかになっているのだそうです。それに伴って、でしょうか、ヴォトケンヌよりも後に出来たヘルム番号(H.)では、かつては「H.426」だったものが「H.484-1」に変わっています。 デンマークのフルーティスト、ルーネ・モストが、同じデンマークのデンマーク・シンフォニエッタ(指揮はイギリス人のデイヴィッド・リデル)と2020年に行った録音では、d-moll、a-moll、G-durの3曲が取り上げられていました。フルートもオーケストラもモダン楽器ですが、その演奏は限りなくピリオド楽器に近づけようという強い意志が働いているものでした。弦楽器は完全にノン・ビブラート、その分、ダイナミクスをかなり極端に強調した表現がとられています。そして、フルートも、できる限りノン・ビブラートを心掛けているようです。ただ、音色はとても強靭で、ヘビーな感触を持っています。その上で、例えばd-mollの協奏曲の終楽章での、まさに「疾風怒濤」たるアクロバットのようなテクニックを要求される場面でも、何の破綻も見られません。こういうフレーズを聴いていると、やはりこれはまずはフルートのために作られたのだな、という気がしてきます。 ところが、最初はオルガンのために作られたとされているG-durの協奏曲になると、やはり終楽章はとても技巧的なパッセージが出てくるのですが、それをこのフルーティストはかなり手こずっているようなのです。 今年の4月に、デンマークで開催された「カール・ニルセン・国際音楽コンクール」のフルート部門では、セミファイナルで演奏される課題曲として、ジョリヴェのフルート協奏曲とともに、このエマニュエル・バッハの協奏曲が選ばれていました。コンテスタントはどちらかの曲を選ぶのですが、エマニュエル・バッハの場合はd-mollかG-durの協奏曲のどちらかの第2楽章と第3楽章を演奏することになります。そこで、バッハを選んだコンテスタントは、すべてd-mollの方を選んでいましたね。 このフルート協奏曲をクラヴィーア用に編曲した時には、オーケストラにホルンが加わり、全く印象が変わっていました。 CD Artwork © Bridge Records, Inc. |

||||||

このSACDで彼らと共演している1983年生まれのスイスのピアニスト、フランチェスコ・ピエモンテージという、お茶みたいな名前(それは「伊右衛門」)の方は、このレーベルに2枚のソロ・アルバムがありますが、それらは普通のCDでした。ですから、今回は晴れてSACDデビューとなります。 ここで演奏されている3曲は、すべて20世紀に作られたピアノとオーケストラのための作品です。そして、さらにこれらの作品には共通点があります。それは、すべて「アメリカ」に関係がある、という点です。ラヴェルのピアノ協奏曲は、アメリカのジャズの影響を強く受けています。メシアンの「異国の鳥たち」は、作曲家が、アメリカで作られた鳥の声を集めたレコードから、多くの鳥の声を採取しているのだそうです。そしてシェーンベルクのピアノ協奏曲は、ヨーロッパからアメリカに移住した作曲家が、ロスアンジェルスで作った曲です。 それぞれ録音された時期は少し違っていますが、録音会場はいずれもこのオーケストラの本拠地のヴィクトリア・ホールですから、音響的にはとても期待できます。 まずは、1曲目のラヴェルです。オープニングからとても広がりのある音場が広がります。ここでは、あくまでステージに近い客席で聴いているような設定で、オーケストラはきっちり前半分に定位しています。ピアノだけは、少し手前にあるようです。 何しろ、楽器の粒立ちがくっきりしているので、まず冒頭に鞭の一撃があった後ピッコロのソロが続いている間にトライアングルが鳴っていることに初めて気が付いたぐらいです。その鞭は左端、トライアングルは右端ですから、打楽器は左右に大きく広がって配置されていることも分かります。 しばらくすると、ファゴットのソロが始まります。それが、とても表情豊かで、たっぷりビブラートをかけて演奏しているのですが、その音色がファゴットではなく、フランス風のバソンのように聴こえます。実際に写真を見てみるとそれはファゴットなのですが、とてもフランスの楽器に寄せて吹いているように感じられました。 ただ、肝心の弦楽器の音と存在感が、何か物足りません。まずは、音色がなにかドライで、トゥッティの弦楽器ならではの潤いがまるでありません。そして、パート全体がマスとして存在しているという立体感も全く感じられません。これが録音のせいなのか、あるいはこのオーケストラの実態なのかは、これだけでは分かりませんけどね。 次の「異国の鳥たち」では、そもそも弦楽器は編成に入っていませんから、そんな些細なことに気を取られることはありません。それよりも、管楽器の外に大量の打楽器が加わっていますから、その迫力にはとことん魅せられます。その中で、普通のオーケストラには必ず入っているティンパニがありませんから、「異国感」は満載です。そこで銅鑼などがマックスの音量で叫びだすと、これのいったいどこが鳥の鳴き声なのか、という素朴な疑問も湧いてきます。まあ、これがメシアンの耳に聴こえていた鳥なのでしょうね。 そして、最後はあまり聴く機会のないシェーンベルクのピアノ協奏曲です。確かに、テーマは12音によって作られているようですが、オーケストレーションはかなり華やかなので、親しみを持つことは出来ます。なんたって、最初の部分は「ワルツ」ですから、ちょっと不気味ですけどウィーンっぽい感じまでしますからね。最後の部分は「ロンド」だそうで、ちょっとユーモラスなフレーズも出てきます。 ここではきちんと弦楽器も入っていますが、さっきのラヴェルの時よりは存在感が出ているような気はします。やはり、録音のせいだったのでしょうか。エンジニアは3曲とも別の人でした。 SACD Artwork © PENTATONE Music B.V. |

||||||

録音スペックは、「1」の方は普通のCDですが、今回の「2」はサラウンド対応のハイブリッドSACDですので、全く別物です。というか、「1」のころは、まだこのレーベルではサラウンドは手掛けてはいなかったのでは。ただ、録音に関しては真空管マイクなどを使ったこだわりは見せていましたね。 それが、2006年になって、レーベルとしては初めてサラウンド対応のSACDをリリースします。さらに、2010年には、今度は同じサラウンドでも「DVDオーディオ」というサラウンド再生が可能なフォーマットによって、なんと、その年だけで30タイトル近くの大量のアルバムをリリースしました。まさに、「これからはサラウンドだ!」という気概をオーディオ界に高らかに宣言した、という形になるのでしょう。しかし、あいにくシュプレアーは完全に先見の明に欠けていました。この「DVDオーディオ」は、華々しくデビューはしたものの、ユーザーからは見向きもされず、完全にコケてしまいました。もちろん、現在ではこのフォーマットによる新しいリリースは全くありません。これは、例えば過去の「D-カセット」や「MD」といったものと同様、今では完全に世の中からは見捨てられ、苔むしています。 しかし、レーベルのサラウンドにかける情熱は衰えることはなく、SACD、そしてBDオーディオはその後もリリースを続けています。 とは言っても、現在では映像ソフトのサラウンドは、「イマーシヴ」と名を変えて進化を続けていますが、オーディオ界ではいまいちその恩恵には預かれないでいるのではないでしょうか。これまでサラウンドSACDを出し続けていたPENTATONEやCHANDOSなどのレーベルでは、もはやほとんどの新譜が普通のCDに変わっていますからね。 そもそも、CDのようなフィジカルなメディア自体が、今ではネット配信に置き換わりつつあります。その中で、ネット経由でサラウンド再生を楽しむのは、かなりハードルが高くなっているのではないでしょうか。 そんな中で、もはや絶滅危惧種となったサラウンドSACDの新譜を聴いてみることにしましょう。ここで演奏しているミクローシュ・ペレーニは1948年生まれですから、録音が行われた2020年には72歳になっていました。しかし、訓練を積んだ音楽家であれば、年齢による衰えはないのだ、ということが、この録音からはとてもよくわかります。彼のチェロは、とても瑞々しい音色で、テクニックには何の衰えも感じることはできません。それどころか、その歌いまわしには円熟味だけではなく、フットワークの良さまで加わっていますよ。 ここでは、ピアノ伴奏だけのものと、オーケストラが入ったものとの2種類のパターンが楽しめます。ピアノ伴奏の時には、ピアノは下手、チェロは上手に定位していて、その真ん中で聴いているという生々しさがありました。演奏しているのはメンデルスゾーンの変奏曲、ドビュッシーの「レントより遅く」、そしてチェコのマルティヌー、ハンガリーのコダーイ、バルトークの、それぞれ民族音楽をモティーフにした作品です。お互いの楽器が、まさに手が届くところで演奏している、という感じですね。 オーケストラ伴奏(シューマンのチェロ協奏曲)になると、このレーベルのいつもの録音のように、リスナーの周りに円形でオーケストラが並びます。弦楽器とホルンは後ろの半円、残りの管楽器は前の半円、という配置ですね。そして、前の上手寄りに独奏チェロがいます。続けて演奏される3つの楽章の、真ん中の「Langsam」では、ソロのチェロに、オーケストラの中のチェロがオブリガートを付けるという珍しいことをやっていました。オーケストラともども、べたべたしたところのない爽やかさが、心に響きます。 SACD Artwork © TACET |

||||||

録音のクレジットでは、しっかり、彼のやり方である「デッカ・ツリー」の表記があったのも、期待どおりでした。ただ、オーケストラなどでは、そのセンター・アレイに3本のマイクを設置するほかに、「アウトリッガー」としてさらに2本のマイクをその外側に設置するのですが、今回は室内楽ということでそれはありませんでした。もちろん、サラウンド用のマイクは、ちゃんと2本用意されていました。 再生を始めると、これはまさに彼ならではの、とても濃密な情報を秘めた録音であることが分かります。楽器の音だけではなく、その周りに漂う「雰囲気」まで見事にとらえられているのですね。それは、楽器本来の音とその残響成分とが、絶妙の割合で配合されているからなのでしょう。ですから、サラウンド録音だからと言って、ことさら楽器の定位が強調されることはなく、あくまでコンサートホールの残響の中で聴いている音が、リスニングルームで再現されている、ということになるのでしょう。  圧巻は、なんと言っても全員で最初から最後までユニゾンで演奏している6曲目の「7つのトランペットのための狂乱の踊り」でしょう。それは、まるで、チック・コリアとリターン・トゥー・フォーエバーの「スペイン」で、始まってすぐに出てくるフルート、ヴォーカル、ローズ、ベースの4人によるユニゾンのフレーズのような感じ、一糸乱れず繰り広げられる、予想のできないリズムとスケールが、とことんスリリングです。 一方で、5曲目の、チェロとピアノだけの「イエスの永遠性への賛歌」と、8曲目、終曲のヴァイオリンとピアノだけの「イエスの不滅性への賛歌」という2つのヒーリング・ピースも、この微細なまでに極められた録音で聴くと、それぞれの楽器の生身の祈りが、ストレートに伝わってきます。 そのように、全部で8つの曲から出来ているこの作品では、それぞれの演奏家にはきっちり2曲ずつタセットがある、ということに、初めて気が付きました。 SACD Artwork © Naxos Global Logistics GmbH |

||||||

そして今回は、長期化したパンデミックがいまだ収まっていないという時期に、露西亜がなんとも手前勝手な理由で始めた他国への軍事侵攻が、世界中の国々を巻き込んでしまったという地球規模での危機の真っ最中でのリリースです。 そんな不安定な世相を反映したのでしょうか、今回のジャケットは、思いっきり暗〜いものでした。まるで、世界中の悲劇を一人でしょい込んだかのような達郎の肖像画は、およそセールス的な訴求力に欠けるものでした。 これは、家族ぐるみで付き合いのある漫画家、ヤマザキ・マリ(「テルマエ・ロマエ」の作家)が描いた、彼女の本職であるルネサンス期の技法による肖像画なのだそうです。そこからは、その時代の絵画がそうであったように、単なる描写ではない、対象の内面を抉り出すようなリアリティが放たれています。およそ装飾性とは無縁のこのジャケットは、ですから、とてつもないメッセージを秘めたものとして、見るものに迫ってくるのではないでしょうか。 それはそのまま、まずはこのアルバムのために作られた新曲たちから放たれるエネルギーとなって現実のものとなります。中でも、あえてこのような世界状況を意識して作られたものではないとされている2枚組LPのC面3曲目の「Oppression Blues(弾圧のブルース)」が持つ圧倒的な存在感は、リリックの力だけではなく、生身の人間によるリズム・セクションのもたらすグルーヴに依るところが大きいのではないでしょうか。同じメンバーによるB面2曲目の「人力飛行機」も、そんなプロテスト感を出すことに尽力しています。 もちろん、最新のデジタルテクノロジーを駆使した、ほぼすべてが打ち込みによる作品でも、達郎ならではの独特のアプローチは冴えわたっています。このアルバムのプロモーションでヘビーローテーションがかかっていた、A面2曲目の「Love's on Fire」という曲は、まさに現代のダンスシーンを席巻しているサウンドを、達郎ならではの手法で昇華させたものとなっています。 そのような広範なスキルによって、ここに集められたこの11年の間に世に出た作品に接するにつけ、CM、映画、ドラマとのタイアップの多さにも驚かされます。そんな中に、2013年の映画「陽だまりの彼女」のエンディング・テーマとして作られた「光と君へのレクイエム」があったのは、とても幸せでした。あまりに懐かしかったので、本編の映画も(Amazon Primeで)全部見直してしまったぐらいです。若き日の上野樹里と松本潤、特に今ではその面影を完璧に失っている上野のキュートさに、改めて安らぎを感じてしまいましたよ。 チャイコフスキーのヴァイオリン協奏曲の一節が登場する「コンポジション」(ヴァイオリニストのドラマ「第二楽章」のテーマ曲)も、懐かしいですね。 オープニングの「フェニックス」での久しぶりのひとりア・カペラを聴くと、LPの力の偉大さがはっきりします。コーラスの深みと温かみのあるサウンドは、やはりアナログに勝るものはありません。 歌詞カードには、ジャケットと同じ作者によるスケッチが何点か挿入されています。その最後のページにある熊さん(これは、達郎のニックネームだとか)がテレキャスターを弾いているカットと、   LP Artwork © Warner Music Japan Inc. |

||||||

おとといのおやぢに会える、か。

|

|

| accesses to "oyaji" since 03/4/25 | |

| accesses to "jurassic page" since 98/7/17 |