|

|

|

|

![]()

便所民ブリテン。 佐久間學

その最初のものは、スコットランドの作曲家ウィリアム・ウォレスが1897年に作った管弦楽組曲でした。そして、翌年にはガブリエル・フォーレが戯曲の英語での上演のための付随音楽を作り、1900年にはそこから組曲を編みました。 さらに、クロード・ドビュッシーは、1895年にオペラのスケッチを完成させ、その後、パリのオペラ・コミークで上演するためにオーケストレーションと改訂を行い、それは1902年にアンドレ・メサジェの指揮で初演されました。 一方で、アルノルト・シェーンベルクは、1900年前後に、やはりこの戯曲に感銘を受け、これをもとにオペラを作ろうしました。しかし、すでにドビュッシーがオペラ化を進めていることを知り、その構想は断念して、「交響詩」という形での作品にすることに決め、1903年にそれを完成させました。 もう一人、フィンランドの作曲家ジャン・シベリウスは、この戯曲のスウェーデン語での上演がヘルシンキで行われたときにその付随音楽の委嘱を受け、1905年にその音楽を完成させ、その直後、それを組曲に編曲し直します。 ということで、19世紀と20世紀の変わり目に、これだけ多くの音楽作品が、「ペレアスとメリザンド」から生まれていたのですね。 ごく最近、これらのうちの、ドビュッシーとシェーンベルクとシベリウスのバージョンが、相次いでサラウンド対応のSACDでリリースされました。こんなことも珍しいので、まとめて聴いてみることにしました。 シェーンベルクとドビュッシーは、それぞれ2019年と2020年に、ジョナサン・ノット指揮のスイス・ロマンド管弦楽団によって録音され、2枚組のSACDとしてPENTATONEからリリースされました。ここでの特徴は、ドビュッシーの場合は、オペラから指揮者のノット自身によって2020年にオーケストラ用の組曲として編曲されたものが演奏されているということです。そこでは基本的にドビュッシーのスコアをそのまま使い、そこから声楽のソリストたちのパートを除き、さらに適宜カットを行って、2時間半ほどかかるオペラを47分程度にまとめていたようですね。 オリジナルでは、ソリストたちはほとんどメーテルランクのテキストのイントネーションをそのまま再現した「レシタティーヴォ」を演奏しているような感じです。ですから、それらを全部省いても、音楽的にはオリジナルと変わらないものが伝わってくることになるのでしょう。しかし、実際に聴いてみると、なにか居心地がよくありません。たとえば、映画の「オリジナル・サウンドトラック」だけを聴いているような、空虚な感じです。 シェーンベルクの場合は、まず作風がきっちり後期ロマン派のスタイルですし、構成も古典的な「交響曲」のフォルムを踏襲しています。つまり、楽章が「第1楽章」、「スケルツォ」、「ゆっくりした楽章」、「フィナーレ」ときちんと4つに分かれているのですね。テーマのキャラクターもそれぞれに立っていて、芳醇なオーケストレーションと相まって、退屈することはありません。 いずれもPOLYHYMNIAによる録音。落ち着きのある澄んだ響きが魅力的です。 シベリウスは、エドワード・ガードナー指揮のベルゲン・フィルの演奏での、2018年のCHANDOSの録音。シベリウスの作品集のアルバムの中の1曲で、カップリングの「ルオンノタル」でソロを歌っているリーゼ・ダヴィドセンが、組曲では楽器に変わっている「3人の盲目の姉妹」のソロパートを歌っています。 このSACDでは、その他に「タピオラ」、「恋人」、「春の歌」が収録されていますが、それらは2021年に、LAWOレーベルのエンジニアによって録音されています。同じハイレゾでも、エンジニアによって全然音が違うのが聴きものです。CHANDOSはとてもジューシー、LAWOはドライです。ぜひ聴き比べにトライしてみてください。 SACD Artwork © Pentatone Music B.V. & Chandos Records Ltd |

||||||

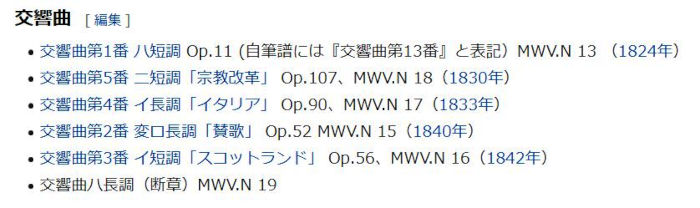

ただ現在では、このオーケストラの首席指揮者には、2020年からスウェーデンのクラリネット奏者マルティン・フレストが就任していて、ダウスゴーは桂冠指揮者という名誉職に退いています。余生は沖縄で(それは「ちんすこう」)。 今回のメンデルスゾーンの2曲の交響曲のレコーディングは2019年の6月に行われていますから、おそらくこのオーケストラとのほとんど最後の録音となっているのでしょう。彼らは、2014年に「真夏の夜の夢」などのアルバムを録音していましたが、交響曲はこれが初めてだったはずです。このレーベルには、すでにアンドルー・リットン指揮のベルゲン・フィルとの交響曲全集がありましたから、ダウスゴーの全集はおそらく完成されることはないのでしょう。 ここで彼らが取り上げていたのは「1番」と「3番」という、メンデルスゾーンにとってフル編成の交響曲としては最初と最後の作品ということになります。ご存知のように、彼の「交響曲」は1番から5番までの5曲とされていますが、そのナンバリングは単に出版された順番に拠っているだけですから、作曲されたのは1、5、4、2、3の順番になっています(詳しくはこちら)。 ですから、そのリンク先にもあるように、2009年にはきちんとカテゴリーを精査し、交響曲というよりは「宗教曲」の方がふさわしい「第2番(賛歌)」は交響曲からは外され、「交響曲」以前に作られた「弦楽のための交響曲」も加えてきちんと作曲年代順に並び替えられたリストが作られています。もちろん、その「Felix Mendelssohn Bartholdy: Thematisch-systematisches Verzeichnis der musikalischen Werke (MWV) 」という作品リストには、彼のすべての作品が含まれています。 しかし、それは、旧態依然たるクラシック音楽の世界では、なかなか浸透することはなく、この、現時点では最新の録音でも、ジャケットにそのMWVの番号、「N 13」と「N 18」が表記されることはありませんでした。そして、あろうことか、日本語版のWIKIPEDIAでは、完全に誤った情報が掲載されている始末ですから、困ったものです。  (更新されても残るように、画像で載せておきます) メンデルスゾーンの交響曲は、弦楽器にそれほどの大人数は必要とされませんから、おそらくこの8.6.5.4.3ぐらいの弦楽器でも全く何の支障もありません。いや、逆に、このぐらいの方がフットワークが軽くなって、細かい表現に対応できるはずです。管楽器も、無理をしない美しい音で十分な響きを確保できるでしょうし。 それが、ほとんどモーツァルトあたりの音楽をそのまま取り入れたような「1番」では、サウンド的には良い効果が表れています。テンポもとても軽やかに進められますし、ダイナミック・レンジも、超ピアニシモまで確保できます。たとえば、終楽章の弦楽器のピチカートのエピソードなどは、そんな極上の弱音が再現できています。 ただ、そこまでの表現力をもってしても、いや、それだからこそ、この作品の持っている弱点があらわになってしまうのでしょう。スケルツォ楽章のトリオの無駄な長さも、退屈なものとしか感じられません。 しかし、円熟の「3番」では、そんな表現のすべてが新鮮で生き生きしたものに変わります。第1楽章では、第2主題でのとても息の長いフレージングに、爽やかさを感じずにはいられません。第2楽章はとにかく軽快、管楽器のスタカートの粒立ちが光ります。そして、ゆっくりした第3楽章では、思う存分のダイナミックスの変化の妙を楽しむことができます。さらに、終楽章のカッコいいこと、冒頭から、そのキレの良さに圧倒されてしまいます。途中で出てくるオーボエとフルートの掛け合いもとことんスリリングです。 たぶん、このコンビで残りの「4番」と「5番」を聴くことができないのが、とても残念です。 SACD Artwork © BIS Records AB |

||||||

ところが、ごく最近、そのオルガンの作品集として、全部で4枚のCDによる、「全集」が発売されました。演奏しているのはミケーレ・サヴィーノ、おそらく、サン=サーンスが作ったすべてのオルガン曲が収録されているのでしょう。もちろん、そんな貴重なものの録音を行ったのは、このようなレアな全集はお手のもののBRILLIANTレーベルです。 さっきのW(=E)の全集には23曲しか入っていませんでしたが、今回はCD4枚組で43曲も入っていました。その中には「オルガン又はハルモニウム」のための作品も9曲加わっていますが、それでも11曲は増えています。 こちらは、もちろんまっさらの新録音で、この「没後100年」のために、去年の9月から今年の2月にかけて、ドイツの2つの教会に設置されているオルガンを使ってレコーディングが行われています。 その2つの楽器は、あえてフランス風の楽器であるカヴァイエ=コルのようなシンフォニック・オルガンは避け、もっとサン=サーンスの作風に合致する別の流れのヒストリカル・オルガンが選ばれています。一つは、フォルヒハイムの聖ヨハネ教会のオルガンです。これは、1891年に、フォルスターとアンドルーによってスコットランドの教会に造られたものが、オランダのビルダーのフェーンストラによって2011年に修復され現在の場所に移設されています。2段鍵盤とペダルでストップは19という、小振りな楽器です。もう一つは、1939年にエメンディンゲンの聖ボニフェス教会に設置された、ヴェルテ・オルガンです。こちらは3段鍵盤とペダルで47ストップという大きな楽器です。 4枚のCDのうちの1枚が、小さなフォルスター/アンドルー、残りの3枚がヴェルテによって演奏されています。ですから、まずはそれぞれの楽器の音の違いが楽しめます。ヴェルテの方は、確かにカヴァイエ=コルのようないかにもおフランスといった感じはしませんが、それでもドイツのバロック・オルガンと比べると、明らかに色彩が派手になっています。ですから、フル・オルガンでは、充実した低音の上に、まるでオーケストラの金管楽器のような色彩が乗っている、という感じに聴こえます。それに対してフォルスター/アンドルーの方では、もっと禁欲的な、ピュアな響きを聴くことができます。ですから、先ほどのハルモニウムのための作品などにはとてもマッチしていますね。いずれも録音はとても素晴らしく、細かいニュアンスまできちんととらえられています。 確かに、オルガンが大々的にフィーチャーされている「交響曲第3番」は飽きるほど聴いていますが、サン=サーンスのオルガン曲だけをこれだけまとめて聴いたのは初めての事でした。その中には、その交響曲に通じるようなとてもキャッチーなメロディとハーモニーがそのまま表れている作品(番号のついていない「Offertoire」などは、その代表)もありますが、大半はとても内省的で、深みのある音楽でした。そして、ここであえてドイツのオルガンを使った意味が分かるような、あのバッハに対するリスペクトがとても感じられる作品に出会えました。自身ののミサ曲からテーマが引用された「Choral Prélude sur 'O Salutaris hostia'」などは、まさにバッハのコラール・プレリュードそのものですし、全部で6曲ある「前奏曲とフーガ」と、7曲の「即興曲」では、深みに於いてはバッハに迫るものがあります。 せっかくの記念年、Wの全集には入っていなかった「レクイエム」の新録音はないのでしょうか。 CD Artwork © Brilliant Classics |

||||||

彼が今年の春に予定していたヨーロッパ・ツアーが、コロナのために中止になってしまいました。そこで目を付けたのが、イギリスのサウス・サセックスに広がる田園地帯の中の、1875年に建てられた「カウドレー・ハウス」という古い建物です。そこには、まるで教会のようなステンドグラスで飾られた広いホールがありました。そこに楽器や録音機材を運び込み、床には厚手のペルシャ絨毯を敷いて、そこにクラプトンたちが集まってセッションが繰り広げられることになったのです。 そこではレコーディングと並行して、映画も撮影されていました。そして、CDとLPがリリースされた時には、同時にその89分の劇場用の映画を77分に編集したDVDやBDも作られ、それぞれを組み合わせたいくつかの商品が登場していました。その中のCDとBDのセットは、国内盤だと6600円もするものが、輸入盤だとマルチバイ適用で2000円台になっていたので、それを購入しました。 メンバーはクラプトンの他に、キーボードのクリス・ステイントン、ベースのネイザン・イースト、そしてドラムスのスティーヴ・ガッドです。いずれも、長年クラプトンと一緒に音楽を作ってきた盟友たちですね。 この中で、注目したのはスティーヴ・ガッドです。かつて数限りないアーティストとの共演で、星の数ほどのアルバムを作ってきた、文字通り伝説のドラマーですが、まだ健在だったのですね。ただ、BDでその映像を見ると、その表情は明らかに老人のもので、なんだか眼の光もぼんやりしているような感じでした。しかし、演奏が始まると、それは単にリズムをキープするだけではなく、そこからは的確な音色と、さらにはメロディさえも漂ってくるという、紛れもないあのガッドのドラムスでした。実際は、彼は「まだ」76歳で、クラプトンと同じ年だったのですね。「ブラック・マジック・ウーマン」では、スティックを使わず指でスネアを叩いて、まるでボンゴのような味を出していましたね。 それよりも10歳ほど年下のベースのイーストは、ウッド・ベースと、5弦のセミアコのベースを持ち替えて、さらにはクラプトンの歌にハーモニーを付けたり、合いの手を入れたりと、ソフトな声のヴォーカリストとしての一面も見せてくれました。 キーボードのステイントンは、クラプトンより1つ年上ですが、風貌はメンバーの中では最も若く見えます。ヤマハの電子ピアノとシンセを駆使して、やや控えめなサポートですが、時折珠玉のようなソロを披露してくれています。「レイラ」のソロでは、シンセでまるでスティール・ギターのボトルネック奏法みたいなフレーズを聴かせてくれましたね。 その「レイラ」、普通に聴いているバージョンとはアレンジが変わっていて、イントロの有名な「ラドレファレドレー」というフレーズが入っていませんし、リズムももっとのどかなものになっていました。ところが、クラプトンは最後のギターでさりげなくそのフレーズを弾いているのですよ。なんとも和みます。 ずっとアコースティック・ギターで演奏していたので最後までそれで行くのかと思っていたら、やおら後ろに立ててあったギブソンのセミアコを取り出して、アンプを使ってお得意のブルースを3曲聴かせてくれました。最後の「モジョ・ワーキング」では、ガッドとステイントンもコーラスに加わって、盛り上がっていましたね。 ブックレットの写真を見ると、映像とは違う服装で演奏しているものがあります。ここには録音日は明記されていませんが、おそらく本番に向けて何度もリハーサルを繰り返していたのでしょうね。 曲の間で、この建物の中や、まわりの自然の風景が映し出されます。その中でヒビが入ってもうカビが生えているような年輪が映し出されていました。それはとても味のあるカット、なんか、彼らの演奏と呼応しているような気がしました。 CD & BD Artwork © Mercury Studios Media |

||||||

ベックが最後にたどりついたポストは、フランスのボルドーのオペラハウスの音楽監督でした。そこで1779年に作られたのが、1幕のオペラ・コミーク「無人島」です。この名前を聞いて、ハイドンが作った同名のオペラを思い浮かべる方もいるかもしれません。それは、こちらでご紹介していましたが、なんと、そちらも作られたのは同じ1779年なのですね。奇遇です。 もちろん、ベックの場合も台本はピエトロ・メタスタージオの手になるものなのですが、こちらはオペラ・コミークですから、Charles Pierre Hyacinthe Comte d'Ossun(シャルル・ピエール・イェサント・コムト・ドゥサン)というボルドーのアマチュアの詩人によってイタリア語からフランス語に翻訳された台本が使われています。 そこでは、登場人物は同じ4人ですが、その名前が変わっています。結婚直後に無人島に置き去りにされたコンスタンツァは、「コンスタンス」と単にフランス語読みになっただけですが、一緒に島にいるその妹のシルヴィアは「ローレット」、置き去りにしたのではなく、海賊に拉致されていた夫のジェルナンドは「ドルヴァル」、その友人で、妹の恋人となる男エンリーコは「サンヴィル」と、全く別の名前になっています。そして台本自体も、かなり変えられています。 実のところ、このフランス語の台本はもはや失われていて、残されているのはベックが作った音楽の楽譜のみなのだそうです。ですから、これが上演されたコンサートでは、なくなってしまったセリフの部分は新たに作られ、別のナレーターが読み上げていました。その部分は、このライブCDではカットされています。 このレーベルにベックの交響曲も録音していたミヒャエル・シュナイダーと「フランクフルトの季節」という名前のピリオド・オーケストラは、弦楽器が5.5.3.2.2という、かなり余裕のある編成で、そこに2本ずつのオーボエ、ファゴット、ホルンが加わっています。会場の残響がかなりあるせいでしょうか、その響きはとてもソフトですし、ピリオドにありがちな不思議なアクセントなどは皆無で、とても和むサウンドを聴くことができます。 4人の歌手たちは、全く知らない人ばかりですが、その人たちによって初めて録音されたことがこの作品にとっては幸福だったと思えるような、すばらしい演奏でした。ソプラノもテノールも、それぞれに微妙にキャラクターが異なっていて、それが役にも合っていましたね。 彼らによって歌われるアリアは、とてもメロディアス、時には、オーボエやホルンがオブリガートを奏でたりと、さまざまなパターンが楽しめます。このオーボエとホルンのソリストは、きちんとブックレットに写真が紹介されていましたね。 ほとんどのアリアがダ・カーボで最初の部分が戻ってきますが、そこで新たな装飾が加えられたり最後にカデンツァが出てきたりと、サービス満点な作られ方。そんな構成や、メロディの端々からは、ほぼ同じ時代のモーツァルトの音楽と同質のテイストがとても強く感じられます。いや、何も知らずにこれらの曲を聴かされたら、おそらくモーツァルトの作品だと思ってしまうかもしれませんね。 おそらく、それが「時代様式」というものなのでしょう。モーツァルトは、あくまでそのような様式に従って作曲をしていただけのことなのかもしれないと、こんな音楽を聴くと思ってしまいます。というか、ベックのような「知られざるモーツァルト」は、当時のヨーロッパにはゴロゴロしていたのではないでしょうか。 CD Artwork © Classic Produktion Osnabrück |

||||||

いずれにしても、ここでは1966年の8月25日と26日にマンハッタン・タワーズというところでこのレーベルのために録音された、ストコフスキーとアメリカ交響楽団の管楽器奏者たちによる「グラン・パルティータ」のデジタル・コンテンツを聴くことができます。寒い季節にはいいですね(それは、「グラン・ファンヒーター」)。 ストコフスキーが演奏したモーツァルトなんて聴いたこともありませんでしたが、確かに調べてみると交響曲で全曲を録音しているのは35番だけでした。その他にピアノ協奏曲とか、「フィガロ」や「ドン・ジョヴァンニ」の序曲なども一応ディスコグラフィーにはありますが、やはりほかの作曲家に比べたらマイナー感は否めません。そんな中で、管楽器だけで演奏される、ある意味とても「地味」なこんな作品が録音されていたんですね。 この頃のストコフスキーは、自らが創設したアメリカ交響楽団の音楽監督として、このオーケストラともにコンサートやレコーディングを行っていました。そして、このオーケストラの管楽器奏者を集めての「グラン・パルティータ」では、なんと日本人の名前を1人見ることができます。その人はファゴットの中川良平さん。彼は芸大を卒業した後アメリカに渡り、エール大学大学院を修了した後このオーケストラのメンバーになっていたのですね。のちに、彼は小澤征爾時代のサンフランシスコ交響楽団の首席ファゴット奏者も務めていましたね(来日もしています)。 そんなこのアルバムのメンバー表を見ていると、ちょっと不思議なことに気が付きます。この曲はオーボエ、クラリネット、バセットホルン、ファゴットがそれぞれ2本、ホルンが4本、そこにコントラファゴットかコントラバスが入るという、13人の編成になっています。ところが、ここでのメンバーは全部で16人います。3人多いのですよ。 内訳は、オーボエが3人になっていて、低音楽器はコントラファゴットが1人と、コントラバスが2人もいます。あわせて3人もが最低音を担っているのですね。 確かに、曲を聴き始めると、そのベースのパートが、とびぬけてはっきり聴こえてきます。さすがはストコフスキー、こんなところでも、サウンドに対する追求は特別なものがあったのですね。 ただ、オーボエが3人というのが、ちょっとわかりません。ストコフスキーは、オーケストラでは管楽器の人数を倍にして(倍管)分厚いサウンドを作るということはやっていましたが、ここで1つのパートだけ中途半端に増やしてもあまり効果がないような気がするのですが。 実際、この録音はそれぞれのパートがとてもくっきりと分離して聴こえてくるので、それこそ一人一人の音の違いまではっきり分かるのですが、2本のオーボエのどちらかのパートにもう一人加わっているようには聴こえないのですね。 やがて、第3楽章のアダージョに入って、第1オーボエのソロが聴こえてきたときに、その伸びやかで落ち着いた音色のオーボエは、それまでの第1オーボエとはまるで別人でした。音色もそうですが、何よりも歌い方が全然違います。ですから、おそらく、このレコーディングは2日間にわたって行われているのですが、1日目と2日目とでは1番オーボエが別の人だったのではないでしょうか。これで「3人」の謎が解けました。 ということは、コントラバスも、やはり別の人がそれぞれの日に参加していた、ということになるのでしょう。中川さんに聞いてみれば、本当のことが分かるでしょうね。 演奏は、やはりストコフスキーの趣味が大々的に反映されたものでした。それ以上でもそれ以下でもありません。 CD Artwork © eOne Music(MNRK Music Group) |

||||||

そのタイトルが「バッハ・ライヒ」。一瞬ミスプリントかと思いました(「バッハ・ライプツィヒ」かと?)。 個人的にはヨハン・セバスティアン・バッハもスティーヴ・ライヒも大好きな作曲家なのですが、それを並べてタイトルにして、中身もその二人の作品というのは、たぶん初めて目にしたのではないでしょうか。 演奏しているのは、「レ・シエクル」の首席フルーティストのマリオン・ラランクールです。ですから、当然ここではフルートのための作品が演奏されているのですが、バッハはともかく、ライヒにフルートの曲なんてありましたっけ? アンサンブルの中では確かにピッコロが入っているものはあったはずですが。 それが、実はあったんですね。ライヒには「カウンターポイント」という、1つの楽器を多重録音(ひとりア・カペラ)で重ねて演奏する一連の作品がありますが、その最初に作られた「ヴァーモント・カウンターポイント」が、そのフルート版だったのでした。それこそ、加藤訓子さんあたりが、それをマリンバ用に編曲したものなどを録音していたので、うっかりしてそのオリジナルがフルートだったことに気が付きませんでした。 それは1982年に、アメリカのフルーティスト、ランサム・ウィルソンの委嘱で作られました。ピッコロ、フルート、そしてアルトフルートの3種類の楽器によって10の声部を前もって録音しておいて、それをバックに一人でその3つの楽器を持ち替えで演奏する、というのが、この曲の本来のスタイルだったようですが、実際に11人の奏者を集めて、リアルタイムで演奏する場合もあります。 ラランクール自身が、まさにそのようなリアルタイムの合奏を経験していました。それは2001年のこと、パリのコンセルヴァトワールのソフィー・シェリエのクラスでは、生徒たちがそれぞれ与えられた曲を演奏した後に、全員でこの「ヴァーモント・カウンターポイント」を演奏したのでした。シェリエと言えば、かつてはアンサンブル・アンタルコンテンポランのメンバーで、バリバリの「現代音楽」を演奏していましたから、ライヒなどは当然レパートリーだったのでしょう。そしてそこでは、シェリエがソロのパートを演奏し、全体の指揮を、かつてはフルーティストだったフランソワ=グザヴィエ・ロトが行っていたのです。将来「レ・シエクル」を結成することになるロトは、この時からラランクールには目を付けていたのでしょう。 その時に、彼女に与えられた曲が、バッハの無伴奏パルティータでした。そしてその20年後に、彼女はこんなライヒとバッハのアルバムをリリースすることになったのです。 ここで演奏されているのは、バッハではそのパルティータと、それ以外にこの作曲家には無伴奏フルートの作品はありませんから、リュートのための組曲と、さらには、バッハの他の楽器のための曲を集めてきて(その中には、偽作の「アンナ・マグダレーナの音楽帳」の中のメヌエットも含まれます)フルート・ソロのためにアレンジしたものが演奏されています。もちろん、楽器はピリオド楽器のフラウト・トラヴェルソです。 そして、ライヒもやはり3曲、「カウンターポイント」の他には、アルトフルート2本で、名古屋市のしらかわホールのこけら落としのための作られた「ナゴヤ・マリンバズ」という2台のマリンバのための曲と、本来は木片を叩いて音を出す「木片のための音楽」が演奏されています。これは、別に木製のフルートを叩いているわけではなく、キーを叩いて音を出しているのでした。 トラヴェルソ、ピッコロ、フルート、アルトフルートというそれぞれの楽器を完璧にコントロールしているのは見事です。それが、「普通の」作品ではどうなるのか、今後も見守っていきたいものです。 CD Artwork © NoMadMusic |

||||||

デン・ボスには多くの教会や修道院が建てられているため、古来より「小さなローマ」と呼ばれていました。そして、そこには1318年に創設された「聖母の輝かしい同胞団」という宗教組織がありました。もちろん、ボスもその会員だったのですね。そこでは多くの歌手やオルガニストが雇われていて、当時の音楽だった「ポリフォニー」を教会で頻繁に演奏していました。そのために、ヨーロッパ各地からポリフォニーの楽譜や、もっと以前のプレーン・チャント(単旋律の聖歌)の楽譜(写本)が集められました。それらは現在でも大切に保存されていて、「デン・ボス合唱帖」と呼ばれています。 このデン・ボスで1987年に結成された男声のみの合唱団「カペラ・プラテンシス」は、その名前にポリフォニーの大家ジョスカン・デ・プレの「Des Prez =des prés」と同じく「草原」という意味のラテン語「Pratensis」を用いている、その時代のネーデルランド(現在のオランダ、ベルギー、ルクセンブルク)の音楽を専門に演奏する団体です。2004年からはストラットン・ブルという人が芸術監督となっていて、自身も歌いながら指揮を行っています。 彼らが2020年から5年計画で始めたのが、その名も「デン・ボス合唱帖」というプロジェクトです。そこではコンサートやワークショップ、レクチャーなどを行い、同時に全部で5枚のアルバムを制作することになっています。今回はそのアルバムの第2弾となります。 コンサートでは、彼らは写本そのものを譜面台に置き、その周りを囲むようにしてその昔ながらの記譜法の楽譜を読みながら演奏しているのだそうです。  ここでは、フランスの作曲家ジャン・ムートンのミサ曲を中心に、モテットやプレーン・チャントが演奏されていて、当時のミサの模様が再現されています。メインは「ミサ『Tua est potentia』」で、同名のモテットをテーマとした定旋律ミサです。最初にその「Tua est potentia」が演奏されますが、冒頭の、モダンピッチでは「E♭→B♭」と聴こえる5度の上昇音型が、ミサ曲の各楽章の冒頭で聴こえてきます。 録音は、サラウンド対応のSACD。教会の残響が適度に生かされ、散らばったメンバーたちに囲まれた空間が心地よく広がります。 そして、彼ら、8人のメンバーは、全員がまさにその時代を反映させた完璧なノン・ビブラートで歌っていました。同じような編成の団体は昔からありましたが、その先駆者とも言える1970年代の「プロ・カンツィオーネ・アンティクヮ」や1980年代の「ヒリヤード・アンサンブル」などは今聴き直してみるとかなりのビブラートがかけられていますから、21世紀になってやっと的確な唱法が確立したことになるのでしょうか。 この中で、本来はユニゾンで歌われるはずのプレーン・チャントのうちのいくつかが、「当時は、ポリフォニーで歌われていたかもしれない」という考証の元に、「即興ポリフォニー」ということで、多声部のハーモニーを付けて歌われています。その、ノン・ビブラートの純正なハーモニーは、時空を超えてまるで現代のジャズ・コーラスのように聴こえてくるのがとてもショッキング。このシリーズのアルバムを全部買いたくなりました(それは「ショッピング」)。 SACD Artwork © Challenge Classics |

||||||

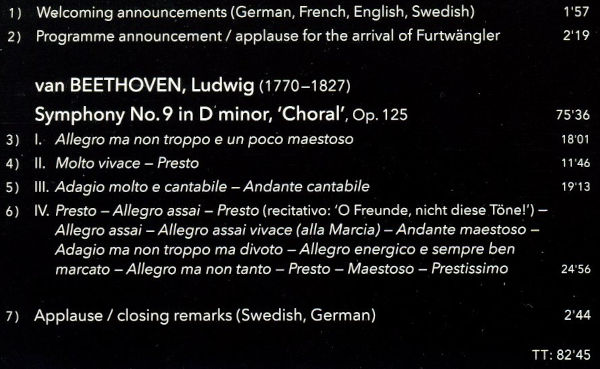

そんな「神様」は、一人しかいないはずなのに、2007年になってもう一人の「神様」が現れてしまいました。それは、バイエルン放送がその演奏をドイツ国内のみならず、ヨーロッパ各国に向けて生放送で送ったものが録音されたORFEOのCDでした。当初はマニア向けに頒布されていたものが誰でも購入できるようになったのですが、その放送音源はEMI盤とは、明らかに異なっている部分があると、大騒ぎになりました。 もちろん、そんな歴史的な演奏ですから、そのコンサートは7月29日に一度きりしか行われてはいません。放送音源は、その本番をそのまま録音したものなのですが、EMI盤はどうやら同じ日の本番前に行われたリハーサルの音源を使って、ライブ音源を部分的に修正したものなのではないか、と言われるようになりました。ただ、そのORFEO盤では、楽章の間のざわつきや、曲が終わった後の拍手などは全てカットされていました。 というのが、これまでの流れだったようですが、ここにきて、なんとスウェーデンのBISレーベルから、そのバイエルン放送からストックホルムの放送局に中継されていた音源が、放送されたときのままの状態で提供されたのですよ。しかも、それはSACDでのリリースだったのです。これは、ちょっと惹かれましたね。 いや、この録音のEMI盤は聴いたことがありますが、演奏はともかく、その音は正直言ってひどいものでした。でも、放送音源でしたら、EMIとは別のエンジニアが録音していたはずですし、それをあのBISがSACDにしたのなら、もしかしたらもっと違う音が聴けるのではないか、という気になるじゃないですか。 現物を手にしてブックレットを見ると、そこには「バイエルン放送局がスウェーデンを含む放送局に国際的に送信した音源」とありました。ということは、生放送が行われていたその電波を受けて、スウェーデンの放送局がテープか何かに録音したもの、ということなのでしょうか。そのころのラジオの音と言ったら、今のFMなんかとは比べ物にならないほど貧しい音だったはずですから、そもそもそんなに期待はできないような気がしますね。 このSACDは、確かに、ライブ感は満載でした。まずは、4人のアナウンサーによる、それぞれドイツ語、フランス語、英語、スウェーデン語での前説から始まり、拍手があって演奏が始まります。楽章間も、3楽章まではかなり長い間ポーズがあって、その間客席の声がガヤガヤと聴こえてきます。3楽章の後は、アタッカで終楽章に入っていますね。そして、演奏が終わると、しばらく経ってから拍手が控えめに起こり、それはやがてとても盛大なものに変わります。そして、最後をやはりアナウンサーの声で締めくくるという、一連の「生中継」が全て収められているのですよ。 これは、明らかにEMI盤とは別物の音でした、楽器のバランスがまるで違いますし、とんでもないイコライジングが施されていて、高音ばかりがキンキン聴こえます。そのおかげで、第1楽章の最後近く、539小節目のアウフタクトで、フルートが「ハイD」を出しているのまでがはっきり聴こえます。 とは言っても、ノイズはものすごく、特に低音のノイズが周期的に聴こえてくるのが非常に不快でしたね。なぜこんなものをわざわざSACDにしたのか、BISの見識を疑ってしまいます。  SACD Artwork © BIS Records AB |

||||||

ご存知のように、だいぶ前に亡くなったアストラ・ピアソラは、アルゼンチン・タンゴを現代によみがえらせたバンドネオン奏者で作曲家です。ですから、そもそも彼はそのようなタンゴの音楽家だ、という認識があったのですが、彼自身はしっかりとクラシカルなトレーニングも受けていたようですね。ブエノスアイレスではアルベルト・ヒナステラ、さらにパリではナディア・ブーランジェというすごい人たちに師事をしていたといいますから、そこでクラシックの基本をみっちり叩き込まれていたのでしょう。そのような土台があった上で、彼はタンゴとジャズを融合させた、新しいスタイルのタンゴを作り上げたのですね。 彼が1986年に、クラシックのフルーティストからの委嘱によって作った「タンゴの歴史」という、フルートとギターのための作品は、今ではフルーティストにとってはなくてはならないレパートリーとなっています。醤油とあんこはどちらが先に出来たのでしょう(それは「だんごの歴史」)。 さらに、その翌年には、「6つのタンゴ・エチュード」という作品も出版します。これなどは、その名の通りの「練習曲」ですから、無伴奏のフルート1本で演奏するもので、やはり多くのフルーティストが好んでコンサートやレコーディングに取り上げていますね。 そして、瀬尾さんもそんなフルーティストの一人となりました。「タンゴの歴史」でのギターは、今回のアルバムのプロデュースも行っているスペインのギタリスト、ヴィセンテ・コヴェスです。瀬尾さんは1974年生まれですが、コヴェスは1982年生まれ、ちょっと年下です。 ただ、このレコーディングでは、コヴェスの方が主導権をとって製作されていたのか、その「タンゴの歴史」では、ギターの方がフルートよりはるかに大きな音で録音されています。ですから、音圧的にギターの方だけがめだってしまって、フルートはなんだか添え物のような感じがしてしまうのは、これまでにこんなにギターが「立って」しまっている録音をほとんど聴いたことがなかったせいなのでしょう。ですから、この曲でのギターが、本来はこのぐらいの存在感を示すことができるものだったことにも、初めて気づかされました。 それと同時に、瀬尾さんのフルートが、なにか精彩が欠けているような気がしてなりませんでした。ピッチはちょっと暗めですし、低音には勢いがありません。かなりマイクが近いせいか、音そのものもノイジーに聴こえます。演奏も、テクニカルな面では何の齟齬もありませんが、なにか「タンゴ」としてのインパクトがほとんど感じられません。 「タンゴ・エチュード」では、マイクのセッティングがガラリと変わって、残響がたっぷり加わったとても豊かなフルートの音が楽しめます。こちらは、楽譜にないグリッサンドなども適宜加えて、ピアソラが求めた自由さをある程度表現しているようでした。ただ、ピアソラは、この曲の楽譜で、フルーティストに対して、「バンドネオンでタンゴを演奏する時のようにアクセントと呼吸を強調」することを要求していますが、そんな難しいことにはいくら瀬尾さんでも完璧に応えることは出来なかったようです。 いくつかのピアソラの作品のコヴェスによるギター編曲版に続いて、最後には、1969年にピアソラがオラシオ・フェレールの歌詞に曲を付けた「わが死へのバラード」という「歌曲」を、2009年にフェレールのアルバムのためにコヴェスが伴奏してフェレール自身が歌詞を朗読するというバージョンで録音されたものが収録されています。フェレールはその後病に倒れ亡くなってしまったためにそのアルバムが完成することはなかったので、それがここで日の目を見たことになります。これは貴重です。 CD Artwork © Naxos Rights US. Inc. |

||||||

おとといのおやぢに会える、か。

|

|

| accesses to "oyaji" since 03/4/25 | |

| accesses to "jurassic page" since 98/7/17 |