|

|

|

|

![]()

マスタード。 佐久間學

もちろん、ホーネックの演奏で聴く時には、それだけで満足していてはいけないことは、これまでのこのコンビのアルバムで散々思い知らされています。今回も、彼が仕掛けた様々な「仕掛け」を存分に楽しめるはずですよ。 まず、第1楽章では、そんな一見ノーテンキに聴こえるファンファーレからも、ちょっとした儚さのようなものまで表現しているのではないでしょうか。そのために彼が多用しているのが、楽譜にはない「スビト・ピアノ」です。中華ではなく(それは「スブタ」)、フレーズが変わるときに、普通はそれまでと同じダイナミクスで演奏すべきところを、その変わり目に急に音量を下げて、そこから徐々にクレッシェンドをかけていくというやり方です。確かに、これで音楽にメリハリが出てきて、より確かな表現として伝えることができるはずです。 ただ、最初にこれを聴くとかなり驚きますが、それが何回も続くと多少鼻につくという欠点もあります。4楽章あたりになると「またか」と思われてしまうことを覚悟しなければいけませんね。ただ、なぜかホーネックの場合は、それが許されてしまうようなところがあります。 そんなところに対応するために、しっかり集中して聴いていると、第1楽章の再現部の終わり近く(16分50秒)でそれまでは一度も現れなかったテーマが聴こえてくることに気づきます。それは木管パートによって奏でられる夢見るようなテーマです。ホーネックは、コーダ直前のこの16小節を、とても表情豊かに歌わせていたので、いやでもそのインパクトが伝わってきます。  第2楽章では、ちょっとおとなしすぎるオーボエのソロが終わった後に、そのテーマがチェロパートによって演奏されている時の後半(1分7秒)で出てくる、普段はあまり目立たないフルートのオブリガートを、めいっぱい聴かせていることに気づきます。そんな、なかなか聴こえてこないパートにハイライトを当てるのも、ホーネックの得意技ですね。 ですから、第3楽章でも、難しいピッコロ・ソロの最後をごまかして吹いているのにも気づいてしまいます。奏者にとってはこのほうが吹きやすいので、思わずやってしまったのでしょう。  ↓  そして、終楽章は、圧倒的なテンポで疾走する最後の部分で、思わず「ブラボー」と叫んでしまうことでしょう。 カップリングは、このオーケストラのクラリネットとファゴットの首席奏者のために作られた、ジョナサン・レシュノフの「二重協奏曲」です。瞑想的な第1楽章、ちょっとおどけた第2楽章、めくるめく第3楽章と、ロマンティックな作風を基調にしながらも、それぞれのソロ楽器を存分に活躍させた作品ですが、そのソリストたちがあまり楽しくなさそうに演奏しているのが、少し気になります。もしかしたら、延々と続くアルペジオに退屈してしまったからなのでしょうか。 SACD Artwork © Reference Recordings |

||||||

ここでは、演奏者の数がとても多いので、いちいち紹介するのはやめました。まあ、ドゥ・トワの仲間たちということで。 まず1曲目は、フルート・ファンにとってはとってもうれしい、フルートだけのアンサンブルです。なんたって、彼のもっとも知られた曲は、この編成の「フルーティストの休日」でしょうからね。 その、1980年に作られた「5 Bagatelles for four flutes」は、文字通り「4つのフルート」のための作品ですが、実際にはピッコロ、普通のフルート、アルトフルート、バスフルート、そしてコントラバスフルートという「5つの」楽器が使われているので、正確には「for four flutists」なのでしょうけどね。 そんな編成を最大限に駆使して、ここではとても多彩な音色によってヴァラエティ豊かな音楽が奏でられています。5つの曲からできていますが、それぞれの曲で使われている楽器が微妙に違っているのがポイントです。 再低音のコントラバスフルートまでが入った1、2曲目では、その分厚いハーモニーに支えられて、フルートやアルトフルートが悩ましいソロを聴かせくれて、妖しげな雰囲気さえ漂ってきます。コントラバスフルートのソロ、なんてのも披露されています。 かと思うと、4曲目ではピッコロが2本登場して、まるで祭囃子のようなにぎやかな音楽が始まります。 2曲目は「Chant de solitud」、日本語だと「孤独の歌」という、なにか哲学的なタイトルが付いていますが、曲自体はまるで「パッヘルベルのカノン」のような、とても穏やかなメロディが延々と続く、ほとんどヒーリング・ミュージックです。それを、2台のピアノの伴奏で、何人参加しても構わないというフルート、ヴァイオリン、トランペットが、そのメロディを演奏する、という、この作曲家にしては珍しい作品です。ここではフルートが4人、ヴァイオリンとトランペットが2人ずつユニゾンで加わっています。なにかの教材として1993年に作られたようですね。 カステレードは練習曲も作っていました。それが、1961年の「12 Études for flute」です。それぞれに音階やリズム、そしてタンギングなど様々な基礎を鍛えるという意味もありますが、時にはゆったりと歌わせるような曲もあって、幅広い音楽性を磨くことを目指しているようです。最後が「テーマと変奏」という最も長い曲ですが、それは「変奏」というよりは「即興演奏」のような感じもしてくるものでした。 そして、最後に持ってきたのが、1979年に作られた「Divertimento a quattro for flute, piano, double bass and percussion」という、4つの楽章から成る大作です。まず1曲目「Sonata」で、そんなタイトルのクラシカルな音楽を創造して聴き始めると、その、あまりのぶっ飛びように驚かされることになります。それはもうほとんどアヴァン・ギャルドの世界、この作曲家のバックグラウンドの広さを思い知らされます。 2曲目の「Studio in Jazz」は、文字通り「ジャズ」そのものが繰り広げられます。しかも、それは単なる4ビートのジャズだけではなく、「フリー・ジャズ」あたりまでをカバーしています。 そこに、3曲目の「Canzone」が登場すると、まるで「白鳥の湖」みたいな安直でメロディアスが世界に驚かされます。そして最後の曲では、いきなりコントラバスとピッコロのユニゾンで出てくる、まるでフレンチ・カンカンのような明るすぎる世界。そんな人を食ったような音楽を、ここで初めて聴けたことに、感謝したくなるほどです。 CD Artwork © Naxos Rights(Europe) Ltd |

||||||

1990年からは、1985年にユルゲン・アーレントによって作られたオルガンがあるポラントリュイ(スイス)のジェスイット教会を会場にした「国際バッハオルガン・カンタータ・アカデミー」の指揮者として、バッハの受難曲やロ短調ミサなどを演奏してきています。 今回は、その「アカデミー」の一環として演奏されたものの録音です。このために集まったメンバーによって結成されたオーケストラと合唱団が演奏しているのでしょう。まず、彼らが演奏している写真がブックレットにあるので、ご覧になって下さい。  さらに、オーケストラもなんとも不思議な布陣です。弦楽器はチェロにはエンドピンが無いように見えますから、おそらくピリオド楽器でしょう。しかし、管楽器が、フルートはピリオド楽器のトラヴェルソなのですが、オーボエとファゴットはモダン楽器です。バランスが悪そう。 それで、全体のピッチはモダン楽器に合わせているようなので、ピリオド楽器はモダンピッチで演奏しているのでしょう。バッハをこういう不思議なやり方で演奏しているのを聴くのは、これが初めてのことです。 通奏低音は、この間のBCJ盤のように、オルガンが2台使われています。あちらはコンサートホールにチャーチオルガンを持ち込んだのですが、もちろんこちらは会場のアーレント・オルガンが使われています。 そして、この「Label G」という名前のレーベルも、初めて耳にするものです。これは、ジャン=クロード・ガブリエルというエンジニアが作ったレーベルで、高音質録音(24bit/192kHz PCM)を売り物にしています。ラドゥレスクがここのオルガンを使って録音したバッハなどのアルバムもリリースしています。 そんな、様々な期待感に浸りながら、曲を聴き始めます。最近はやりのあっさり早めのテンポではなく、いくぶん遅めに、そしてこってり気味に「マタイ」は始まりました。ところが、なにか全体的にどこに向かっているのかよく分からないような感じがつきまといます。合唱もオーケストラも、みんなバラバラな指向性をもって演奏しているようなんですね。いったい指揮者は何をしているのか、という思いに駆られてしまいます。 エヴァンゲリストは、なかなか伸びのあるいい声のテノールでした。しかし、なんか張り切りすぎのような気がします。これで最後まで持つのでしょうか。案の定、後半には目に見えてミスも増え、集中力もなくなっていきましたね。 彼が登場するレシタティーヴォのコーナーでは、イエスのバックのオーケストラが、これもてんでバラバラな演奏でしたね。始まるタイミングも終わるタイミングもバラバラなのですから、ちょっと救いようがありません。 そして、思ったとおり、トラヴェルソ・ソロにコールアングレが2本加わるソプラノのアリア「Aus Liebe will mein Heiland sterben」では、肝心のトラヴェルソが聴こえませんでした。それと、ソプラノのリピエーノのコラールも、大オルガンのバルコニーで歌っていたので、やはり全然聴こえませんでした。 演奏も録音も、全くの期待外れ、さいわい、まだ国内ではCDが入手できないのでサブスクで聴いただけですから、無駄な散財はありませんでした。買ってたとしたら散々です。 CD Artwork © LABEL G |

||||||

とは言っても、それらはほとんどがライブ音源で、もちろん最近の「ライブ録音」のように他のテイクを使って編集するなどということは行われていませんから、演奏以外の面ではとても商品としては通用しないものが多かったようです。その、1969年に録音された「幻想」もひどいもので、客席のノイズの方が演奏よりも大きかったりしましたから、聴き通すには忍耐が必要でした。そもそも、オーケストラの音自体が、なんとも潤いが乏しいものでしたからね。 今回リリースされた「幻想」は、これが正規盤としては初めてのCDとなる、1986年のミュンヘン・フィルとのコンサートのライブ録音です。チェリビダッケは1979年にこのオーケストラの首席指揮者に就任し、1996年に亡くなるまでそのポストにありました。 まずは、その音をチェックです。これはもう、スウェーデン盤と比べると雲泥の差、客席ノイズも目立ちませんし、何よりオーケストラの音の瑞々しいこと。これだったら何の問題もありません。 そこで、まず演奏時間をスウェーデン盤と比較してみると、拍手を除いたトータルの演奏時間では59分30秒と、スウェーデンの55分14秒とは4分以上「遅く」なっています。楽章ごとに見てみると、第4楽章はほとんど変わりませんが、そのほかの楽章はほぼ1分ほど「遅く」なっていました。もちろん、いずれも第1楽章と第4楽章の繰り返しは行っていません。 チェリビダッケの場合、このテンポの差はベームのような単なる「老化」ではなく、年を重ね、自分のオーケストラをもって腰を据えてリハーサルを行えるようになったことによる「円熟」とみるべきでしょう。さらに、オーケストラの演奏の精度も、特に管楽器と弦楽器との間のアンサンブルの緻密さでは、こちらの方が格段の進歩が感じられます。管楽器奏者の技量も、こちらの方が勝っているのでしょう。 チェリビダッケの「幻想」に対するアプローチは、基本的には変わっていないようです。それはもう、第1楽章の冒頭のフレーズのフェルマータの異様なまでの長さで分かります。そのような、全てのフレーズに含蓄をもたせ、次に続くフレーズに期待を持たせるというやり方は全然変わってはいません。 ところが、1か所だけ、スウェーデン盤とは全く異なる表現で驚かされる部分がありました。それは、第5楽章の「Dies irae」からです。ここでは、どんな指揮者でもこのファゴットとオフィクレイド(チューバ)のアンサンブルを、それこそ「怒りの日」らしく、一音一音をとても激しい情感をもって演奏させているのですが、それをまるでコラールのようにいともソフトなレガートで吹かせているのですよ。それに続いて音価が半分になったところなどは、まるでオリジナルのプレーン・チャントがハーモナイズされて金管合奏で演奏されているような感じです。というか、この部分からその本来の聖歌の姿が浮かび上がって聴こえてきたなんて、初めての体験でした。ここを聴いただけで、この曲全体に対するイメージもガラッと変わってしまいます。 つまり、この2つの演奏の間の17年間に、彼の中でもここの解釈が全く変わってしまったことにもなりますね。この間に何があったのか、それはとても興味深いことです。 もちろん、そんなことは誰にだって起こることでしょうから、長い間にはこのように演奏自体が変わってしまうことだった普通にあるはずです。ただ、おそらく、彼にしてみれば、こんな風に自分の演奏が変わってしまうことをとやかく言われたくなかったので、生前は録音を残したくはなかったのではないでしょうか。他の人が信じられなかったとか(「性善説」ではなかった、と)。 CD Artwork © Münchiner Philharmoniker |

||||||

まず、表紙にグレン・グールドを持ってきたあたりが、いかにも「クラシック音楽」の中にファッショナブルさを見出してはいるものの、その本質とは微妙にズレているという「クラシックファンもどき」のにおいを感じてしまいます。 そんな「偏見」に満ちたスタンスでページを繰っていくと、いきなり、今度はベルリン・フィルとウィーン・フィルという、ど直球の「クラシック音楽」が登場します。そのショットでの指揮者はペトレンコとネルソンス、しっかり最新の写真が使われていますね。 ところが、その次のそれぞれのオーケストラの紹介のページではベルリン・フィルの本拠地であるフィルハーモニーの大ホールの写真がヘンです。  オーケストラに続いては指揮者が2人紹介されています。もちろん、いくらクラシックだと言っても、もはやこの世にはいないフルトヴェングラーやカラヤンを持ち出しても何の意味もありませんから、現在活躍中の人を選ぶのは当たり前です。ただ、それがクレンツィスとドゥダメルだというあたりが、見事に「変化球」を決めたな、というところでしょうか。確かに、この二人の名前を知っていれば、一目置かれることだけは間違いないでしょう。ファッションアイテムとしては、大正解です。 ただ、その後に、ありがちな「クラシックの大作曲家」の一覧表が続くと、俄然センスの悪さが浮き彫りにされてしまいます。そもそも大作曲家のプロフィールなんてもうネットで簡単に知ることができるのですから、わざわざ載せる必要などありません。しかも、ここではなまじポップなコメントで体裁を繕おうとしているところが、逆に墓穴を掘ってるんですね。作曲家のごく一面的な資質だけを強調したこのコメントは、ただ拙いだけで、書き手が思っているほどの効果は得られてはいません。 ところが、それとは全く逆のベクトルをもった、「最近の曲も"クラシック"ってどういう意味」というコーナーもここにはあるので、事情はさらに悪化します。それは、「バッハから現代までの流れがざっくりわかる相関図」なのだそうですが、その「現代」の部分に登場している人たちには、おそらくまっとうなクラシックファンであれば何の関心も抱かないことでしょう。そこに付けられたテキストも、他人になにかを伝えるということの全くない、独りよがりな悪文で、醜くさえあります。 救いは、「音のいいホールって何がいいの?」というコーナーです。ここで登場するのが、あの豊田泰久さん。世界中のコンサートホールの音響設計を手掛けられた方です。彼の、日本における音楽専用ホールの草分けであるサントリーホール(1986年)から、最新の「成果」であるフィルハーモニー・ド・パリ(2015年)、エルプフィルハーモニー(2017年)に至るまでのコメントは、必読です。問題があって改修が予定されているミュンヘンのガスタイクがなぜ「音が悪い」のかも述べられています(この改修工事も、豊田さんが手がけるそうです)。 有名人が選んだそれぞれにとっての3曲というコーナーで、粗品(霜降り明星)が「パッヘルベルの『カノン』のサビ」と言っているのが面白いですね。この曲に「サビ」なんてあるのでしょうか。 Magazine Artwork ©Magazine House Co., Ltd. |

||||||

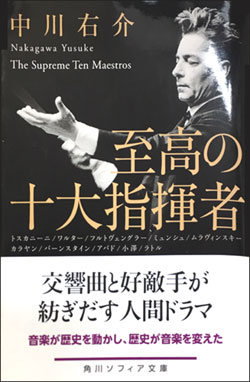

いつしか情報化社会となり、クラシック音楽の知識も手軽に、そしてタダで得られるようになりました。さらに、サブスクで様々な指揮者の演奏を聴き比べることも容易にできるようになると、そんな雑誌の情報などは全く必要がなくなっていったのです。 いや、その頃には、もはやそんな雑誌は適切な情報を提供する媒体ではなくなっていました。それはすでに、単なるレコード会社の宣伝媒体へと成り下がっており、ページ数は半減してかつては厚ぼったかったその雑誌は薄っぺらなものに変わり、その大半は広告で占められていたのです。もちろん、その「広告」には、実際にメーカーが出稿した一目でそれとわかる「広告」以外にも、メーカーから提供された視聴盤を聴いて(もしかしたら聴きもせず)書かれた、美辞麗句で飾り立てられた「推薦文(提灯記事とも言う)」も含まれることは言うまでもありません。 そして、それ以外のほんの少しのスペースを使っての特集記事では、「今聴くべき〇枚のレコード(CD)」といったような大層なタイトルの特集が頻繁に掲載されていたものです。それらは、単なるルーティンでしかない、手垢のついた「名盤」の羅列以外の何物でもありませんでした。 今回の「至高の十大指揮者」というタイトルを見た時にも、それと同じような底の浅いありきたりのもののように思えました。しかし、そんな先入観は見事に覆ってしまいました。これはとても熱意のこもった、読み応えのある本です。 まず、ここで著者は、それぞれの指揮者に対する個人的な思い入れなどは極力排して、あくまで客観的なデータによってその人物像を描き出そうとするスタンスをとっているように思えます。そして、そのデータを駆使して、ピンポイント的に重要な事柄が起こった時のことを丹念に語っていきます。さらに、例えばナチスとの関係なども克明に語られることによって、それぞれの指揮者が世界史の中でどのような立場にあり、どのような行動をとったかが、くっきりと浮かび上がってきます。そして、それによって、指揮者の人物像により深みが与えられることになるのです。 そう、これは、単なる指揮者の個々の列伝ではなく、お互いの人物同士の関わり合いとか、その時の社会とのかかわり合いなどをグローバルな視点で描いた、壮大な歴史絵巻なのです。そんなステージで、10人の指揮者たちと、その周りの指揮者たちの成功や失意、さらには確執や妬みといったようなものまでが繰り広げられる「ドラマ」が、面白くない訳がありません。 もちろん、彼らは決して「偉人」として描かれることはありません。フルトヴェングラーなどは、「彼は女性からの愛を見境なく受け入れ、数えられないほど多くの女性と関係を持った。妻ツィトラとの間に子はなかったが、生涯に、当人が認知した婚外子だけで13人いた」と、現代のお笑い芸人宛らのショッキングなスキャンダルが暴露されているのですからね。  Book Artwork © Kadokawa Corporation |

||||||

前回同様、まずは前奏曲で、ステージ上のオーケストラの輝かしい響きで圧倒されることになります。おそらく彼らは、ピットの中で演奏する時とは異なったテンションで演奏しているのではないでしょうか。なんせワーグナーのスコアは音符の数がハンパではありませんから、ピットの中でごそごそ弾いている分には何とかなりますが、お客さんの目の前でそんな面倒くさい楽譜と「格闘」している姿はあんまり見て欲しくはないでしょうからね。 そこでは、コーバーはもうめいっぱいオーケストラを煽り立てていますから、その切迫感と言ったらすごいものがあります。弦楽器の厚ぼったいトレモロにかぶさる金管は迫力満点ですし、管楽器も疾風のようにサポートしています。 そしてジークムントの登場となるのですが、その第一声を聴いたとたん、これまで聴いてきたジークムントとは一味違うキャラクターであることが分かります。とても張りのある声なのですが、そこからは力強さと同時に、とてもソフトなしなやかさも感じられるのです。これまで、最高のジークムントだと思っていたカウフマンほどの強靭さはない代わりに、彼にはない暖かさが感じられるのですね。 それは、ミカエル・ヴェイニウスという、スウェーデンのテノールでした。この国を含む北欧諸国からは数々の名歌手が生まれていますが、彼もそんな一人なのでしょう。なんでも、最初はバリトンだったのに、途中からテノールに転向したということですから、あのドミンゴのようなキャリアですね。彼はすでにワーグナーではローエングリンとかパルジファルのタイトルロールの経験もあるそうで、もちろんこのジークムントも何度も歌っています。1971年生まれと言いますから、まだ40代、これからますます磨きがかかってくる人なのでしょうね。楽しみです。 そして、ヴェイニウスとの相方のジークリンデ役のサラ・フレーデという人も、ちょっと線は細いものの声はよく伸びてこの役にもってこいの声でした。そして、フンディンク役のウーカシュ・コニェチュニという人も、この役にはもったいないほどの素敵な声ですから、この3人だけで進行する第1幕は、もう最初から最後まで至福の時が過ぎていきました。 第2幕の前奏曲も、疾走感あふれる演奏には引き込まれてしまいます。そこに登場するのがヴォータン役のジェームズ・ラザフォードです。この人は少し軽めの声なので、重厚さはあまり感じられませんが、逆に人間的な弱さを持つ人物像を出すことには成功しているでしょう。 しかし、その後に現れたブリュンヒルデ役のリンダ・ワトソンは、ちょっといただけませんでしたね。声そのものはとにかくでかいし、高音も楽々出せているのでまさにワーグナーのヒロインにはうってつけなのですが、あいにくそれをコントロールするだけの能力がもうなくなっているのですね。彼女は1960年生まれ。もう60歳ですから、これだけの声が出るというだけでもひろいものなので、まあ仕方がないですね。 とは言っても、それはもうお客さんに聴かせるというレベルのものではありませんから、困ったものです。以前は、こちらの短縮版「指環」で同じ役を歌っていましたが、それを聴くと全く危なげのない完璧な歌を聴かせてくれていましたから、おそらくこのあたりが彼女のピークだったのでしょうね。 第3幕の「ヴォータンの別れ」のあたりは、彼女は、バックのオーケストラなど全く耳に入らないような自分だけのタメで、もう自分自身の声に酔いしれているようでした。この感動的なシーンで完全に音痴と化したブリュンヒルデ、これほど醜いものはありません。 CD Artwork © Avi-Service for music |

||||||

そんなゲイブリエルですから、「ターンテーブル」のための協奏曲を作ったのもごく自然な成り行きだったのでしょう。念のため、ですが、これは中華料理で使われる回転式のテーブルのことではなく、LPレコードを再生するときに用いる機械「レコードプレーヤー」のことですからね。もちろん、予定表でもありません(それは「タイムテーブル」)。 ヒップホップの世界では、そのレコードプレーヤーを「楽器」として使います。普通は2台のプレーヤーを用いて、それぞれを切り替えたりミックスしたりします。もちろん、音源はLPレコードですが、それをそのまま演奏するのではなく、指でレコードを前後に動かして「フヒョフヒョ」というような音を出したり(「スクラッチ」)、ミキサーで音を変調したりします。 この作品は2007年にDJヨーダのソロによって初演され、さらに、2011年にはそれをフル・オーケストラのために改訂されたバージョンが作られました。その新バージョンの初演は、なんとBBCプロムスで、ユロフスキの指揮によるナショナル・ユース・オーケストラ(このバージョンの委嘱元)によって行われました。その映像はBBCによって放送されて大注目を受け、それ以後世界中で55回以上も演奏されるというセンセーションを巻き起こしました。 今回のCDは、その新バージョンの時の初演のソロを務めたミスター・スイッチのDJによって2018年に録音されました。 全部で5つの楽章から出来ていますが、それぞれ表題の後に速度記号が「bpm」で表記されているのが、クラシックとしては珍しいですね。 第1楽章はオーケストラの短いイントロに続いて、いきなりお茶目なスクラッチが登場します。これは、いわばこの「楽器」の自己紹介のようなもので、これを聴くだけでヒップホップがクラシックと融合していることを実感できるはずです。その後、第2楽章まで、そのスクラッチの様々な「技」が披露されます。 第3楽章になると、おそらくDJが発しているであろう叫び声や咳払いが聴こえてきます。これももちろん、作品の中の要素になるわけですが、こういうアプローチはまさに「現代音楽」の黎明期の、ピエール・シェフェールの「ミュージック・コンクレート」や、ジョン・ケージの「偶然性」にもつながるような表現なのでしょう。 第4楽章では、まるでテルミンのような微妙なピッチとたっぷりのポルタメントの「メロディ」が聴こえてきます。これもターンテーブルで出している音。ここでDJが使っているのはこの世界では「ターンテーブルのスタインウェイ」と呼ばれている日本のテクニクス製の「1200」という機種なのですが、それにはスライド式のピッチ・コントローラーが付いていて、それを操作しながら単音が入っているLPをかけると、こういうメロディを出すことができるのだそうです。  カップリングは、2013年にゲイブリエルが3曲目にして(それまでは、バスドラムとターンテーブル)初めて「普通の」楽器のために作った「チェロ協奏曲」です。急・緩・急という古典的な形式の3つの楽章からできていますが、音楽は「ミニマルの発展形」という感じ、少ない動きで深い情感を表現するというとてもおしゃれな作品です。 CD Artwork © Signum Records |

||||||

ちなみに、日本で最初にレコードが国内盤として発売されたのは1967年12月で、MUZAと提携していた日本コロムビアから、ポーランド初演版がリリースされていました。世界初演版はそれに遅れること6年、1973年9月に、当時のDHMの提携先テイチクからリリースされています。この2種類のレコードは、指揮者と、ナレーター以外のソリストが同じなので、ちょっとした混乱を呼んでいたようですね。DHM盤はCD化されていますが、MUZA盤はCDにはなっていないようです。 この曲は、コンサートで取り上げられる機会はかなり多かったようです。こちらの「PERFORMANCES」のタブを見ていただければわかりますが。特に最近になってかなりの頻度で世界各地でのコンサートが行われています。ヴィットがベルリン・フィルを指揮したものなどもありますね。 そして、今回のケント・ナガノの演奏は、カナダのオーケストラとポーランドの合唱団がオーストリアで開いたコンサートという、3つの国が関係しているものなのですが、実際にこのザルツブルクでの7月20日の前の18日には、ポーランドのクラクフで、さらにその前の14日にはカナダのジョリエットでそれぞれコンサートが行われていたことも、この演奏リストで分かります。 もちろん、カナダでの初演は、すでに1971年に行われていることも、ここから分かりますから、このSACDの日本での販売元(キング・インターナショナル)が作ったインフォがでたらめだらけだということも分かってしまいます。作ったのは未熟な若い人だったのでしょう(ヤング・インターナショナル)。 もう一つ、このリストによると、このナガノの演奏の次に行われたのが、ソウルでのペンデレツキ自身の指揮による韓国初演だったのだそうですね。日本では、この中の「スターバト・マーテル」だけだったらアマチュアの合唱団でも演奏していますが、いまだに全曲演奏は行われていないはずです。まごまごしている間に韓国に先を越されてしまったんですね。ちょっと悔しくないですか? いずれにしても、今回はもちろんこの作品の最初のSACDで、サラウンドで収録されていますから、しかるべき環境で聴けば、この曲の持つとてつもないエネルギーを最大限に味わうことができます。ア・カペラの合唱から、大音量の打楽器群が炸裂するフルオーケストラまで、このフォーマットが持つ最大限のダイナミック・レンジで迫ってきます。 ここでのナガノの演奏時間は、トータルで66分21秒でした。これまでのいずれの録音よりも短くなっています。もちろん、それは演奏がかなり早いテンポでサクサク進められているからです。「スターバト・マーテル」などは、あっけにとられるほどのあっさりとした演奏で、これまで聴いてきたドロドロとした曲というイメージは完璧に覆されています。 ソリストたちも、とてもチャーミングに聴こえます。イエスのミーチェムは、初演盤では実声で歌われていた高音をあっさりファルセットにしていますし、ソプラノのヴェゲナーは、とても分かりやすい表現でいかにも「アリア」という感じで歌っています。このあたりは、初演の時と現在ではこの作曲家自身のスタンスがまるで変ってしまったことの反映なのでしょう。 SACD Artwork © BIS Records AB |

||||||

とは言っても、必ずしも名前がタイトルになったものばかりとは限りません。例えば、モーツァルトの場合、彼が作ったオペラは、完成されたものが17曲ほど(数え方によって異なってきます)ありますが、タイトルが人名なのはそのうちの10曲だけなんですよ。それ以外には、有名な「魔笛」とか「コジ・ファン・トゥッテ」といった「普通名詞」あるいは「コジ」のような「フレーズ」が使われます。かつては「女はみんなこうしたもの」というこじつけの邦題が使われていましたね。 そこで、オペラのタイトルには2つの種類がある、ということが分かります。その1は、主人公などの名前のような「固有名詞」が使われる場合で、これは日本語ではそのままカタカナで表記されます(例外として、「トロヴァトーレ」とか「ワルキューレ」といったある「職種?」によって主人公を表記することがあります。「ラ・ボエーム」というのも、その仲間でしょうか)。 そしてその2が「一般名詞など」で、この場合は、しっかり日本語に訳した邦題が付けられます。「運命の力」とか、「神々の黄昏」ですね。 ピエトロ・マスカーニが1890年に作ったオペラ「カヴァレリア・ルスティカーナ」のタイトルは、そのどちらにも属しないという非常に珍しいものです。これはもちろん、主人公の名前ではありません。メインキャストはカヴァレリアさんやルスティカーナさんではなく、サントゥッツァとトリッドゥという男女ですからね。 実際は、これは「その2」に属するタイトルになります。日本語に訳せば「田舎の騎士道」といった邦題になるのでしょうが、なぜかそんな呼び方をされることは絶えてなく、さも「その1」の固有名詞であるかのようにカタカナで呼ばれているのですよ。 さらにこのオペラがユニークなのは、オペラのくせに上演時間はほんの1時間程度ということです。そのために、オペラハウスでの1晩の上演としては短すぎるので、他の作品と抱き合わせで上演されることが多くなっています。その相方で最も多いのが、ルッジェーロ・レオンカヴァッロの「道化師」ですが、まれにジャコモ・プッチーニの「三部作」の中のどれか一つが使われることもありますね。 ですから、今回のようにコンサート形式で上演されたものを1枚のCDに全部収めることもできるようになります。これは、2019年の3月に、ドレスデンのクルトゥアパラストの中に2017年に改修された新しい大ホールでのコンサートのライブ録音です。  この写真で注目は、チューバ奏者の席には「チンバッソ」の奏者が座っているということです。スコアには「チューバ」と書かれているパートを、ヴェルディ以降のイタリア・オペラの場合はこの楽器が演奏することが半ば習慣になっているようですが、それがこんなドイツのオーケストラまでに及んでいたのはちょっと驚きです。 確かに、この楽器による低音からは、「ヴェリズモ」っぽい響きが感じられます。それがどんなものか、的確に表現することが出来ればいいのですが。 ただ、そんなサウンドにもかかわらず、なにか歌い上げ方とか、盛り上げ方の中に、ちょっとした違和感があるのは、やはり演奏している人がイタリア人ではないからなのでしょうか。 SACD Artwork © Pentatone Music B.V. |

||||||

おとといのおやぢに会える、か。

|

|

| accesses to "oyaji" since 03/4/25 | |

| accesses to "jurassic page" since 98/7/17 |