|

|

|

|

![]()

バーに死体。 佐久間學

そんな、商売上の身勝手さを補って余りあるほど、このシリーズは充実したものでした。その中に「日本」まで入っていたのには驚きましたが、実際にこの合唱団には日本人のメンバーもいるのですから、そんなことはもうごく普通のことになっているのでしょう。 今回の「バルト三国」、つまり、バルト海沿岸のエストニア、ラトヴィア、リトアニアという、かつては「ソ連」の一部だった国々は、今ではクラシック音楽界へのあまたの人材を提供するようになっていました。指揮者ではアンドリス・ネルソンスやマリス・ヤンソンスはラトヴィア、ヤルヴィ親子はエストニアですからね。 もちろん、以前からこれらの国は「合唱大国」として知られていました。国を挙げて合唱を振興させるという政策があるのだそうで、どんな街に行っても合唱をしている人に出会いますし(行ったことはありませんが)、そんな合唱運動の頂点に立つプロの合唱団は、ハイレベルの団体が目白押しです。 さらに、彼らのレベルアップを図るために、様々な表現様式を織り込んだ新しい合唱曲を提供する作曲家にも、世界的な人材がそろっています。エストニアには長老アルヴォ・ペルト(1931年生まれ)や先日お亡くなりになったヴェルヨ・トルミス(1930-2017)といった有名人、ラトヴィアにはペトリス・ヴァスクス(1946年生まれ)というビッグネームがいますからね。 ペルトは、「Ja ma kuulsin hääle…(そして私は声を聴いた)」という、2018年の新作で、確固たる様式を築いた最新の成果を披露、トルミスは1998年の「エルンスト・エンノの詩による2つの歌」で、やはり安定した多くの人に愛されている作品を聴かせています。ただ、ヴァスクスの場合は、1993年に作られたバラード「リテネ」で、1941年にリテネ駐屯地でラトヴィアの兵士がソ連軍に虐殺された事件を扱っています。その「怖さ」が、アヴァン・ギャルドの、かなり難度の高い技法の中から、ストレートに伝わってきます。 このアルバムでは、その3人のほかに、ラトヴィアからはマイヤ・エインフェルデ(1939年生まれ)とアンドリス・ドゼニティス(1978年生まれ)、リトアニアからはリーティス・マジュリス(1961年生まれ)とユステ・ヤヌリテ(1982年生まれ)という、初めて名前を聞く作曲家たちが加わります。 エインフェルデは「フリシス・バルダの3つの詩」という、クラスターによるホモフォニーの中から、ほのかにロマンティックな和声が感じられるという手法の美しい曲を聴かせてくれました。ドゼニティスの「E.E.カミングスの詩による4つのマドリガル」(2006年)は、他の作曲家に比べるとあまりインパクトがなく、ちょっと退屈に感じられます。 マジュリスの「カノン・ソルス」は、1998年にヒリヤード・アンサンブルのために作られたもの。オケゲムのミサを下敷きにした、シンプルなカノンです。 そして、この「世界の合唱」のシリーズの中では最年少の作曲家ヤヌリテの「Plonge」では、合唱の中にチェロが1本入って、まさに最先端の作曲技法が駆使されています。それは、延々と続くクラスターの中で、徐々に風景が変わっていく、という、まるで映画のサウンドトラックのような息の長い勇壮な音楽です。 そんな、中世から現代までのあらゆる合唱のありようを見せつけてくるバルト三国の作曲家たちに、この合唱団は真っ向から対峙して素晴らしい演奏を繰り広げています。彼らにかかればどんな難しい曲でも容易に退治されてしまいます。 CD Artwork © Naxos Deutschland Musik & Video Vertriebs-GmbH |

||||||

その最新のアルバムでは、お馴染み、ロトのオーケストラ「レ・シエクル」の6人の弦楽器のメンバー(すべて女性)によって結成された「レ・プレイアード」というユニットによって、ベートーヴェンの交響曲第6番と、シェーンベルクの「浄夜」が演奏されていました。梅酒ではありません(それは「チョーヤ」)。 シェーンベルクの方は、元々ヴァイオリン2、ヴィオラ2、チェロ2という6つの楽器のために作られていますから、もちろん彼女たちの本来のレパートリーです。しかし、ベートーヴェンの方は、なんたって「交響曲」ですから、20以上のパートからできているスコアです、それをたった6人で演奏するなんてことは不可能です。 ということで、これは初演の翌年1809年に、すでにパート譜が出版されていたこの曲を、ミヒャエル・ゴットハルト・フィッシャーというオルガニストで作曲家でもあった人がこの編成に編曲した楽譜によって演奏されています。この時代でも、例えばモーツァルトのオペラを室内楽に編曲してサロンで演奏する、というのと同じことが、ヨーロッパ中の「サロン」で行われていたのですね。 もちろん、それは、当時ではなかなかフルサイズでの演奏を聴くことができない聴衆に対してのサービスだったのでしょうから、広い心を持って受け入れられていたことでしょう。何よりも、この楽譜が、パート譜が出版されたのと同じ年に同じブライトコプフ&ヘルテルから出版されていたということに注目すべきです。この楽譜は出版社によるお墨付きということになりますね。 でも、ウィルス感染症の流行さえなければ普通にコンサートへも行けますし、さらに録音や録画によって簡単に現物を鑑賞できる環境が整い、さらにベートーヴェンの音楽がほとんど神格化されてしまっている現代では、「ベートーヴェンが作ったものは、一音たりとも変えてはいけない」という「信仰」がまかり通っていますから、そんな「まがい物」の需要はありません。 しかし、そんな「タブー」にも果敢に立ち向かった彼女たちは、そんなスカスカの編曲ものからでもしっかりとベートーヴェンの音楽を聴かせてくれていました。 確かに、例えば第1楽章のテーマがトゥッティで出てくるところにフルートが前打音で「ちゃららら〜」と飾りたてるところなどはちょっと物足りないような気はしますが、別にそれがなくても音楽としての価値がなくなっているとは感じられません。 逆に、第4楽章の嵐の描写でチェロとコントラバスが細かい音符を演奏するところなどは、大オーケストラでは何やらモゴモゴとなってしまうことが多いものですが、この演奏ではもうそれぞれの音符がきっちりと粒を揃えて聴こえてきます。そういう意味では、こちらの方がよりリアリティがあるのでは、という気さえしてきます。 さらに、今回は彼女たちのオーケストラ「レ・シエクル」のポリシーにのっとって、この曲がピリオド楽器(もちろん、ピリオド・ピッチ)とピリオド奏法によって演奏されています。この人数でノン・ビブラートの弦楽器の合奏を聴いていると、とてもピュアな声の少人数の合唱を聴いている時と同じような快感を味わうことができます。まるで少女の恥じらいのようなテイストのベートーヴェン、それもなかなかいいものです。 カップリングのシェーンベルクでも、やはり「ピリオド」は貫かれていますから、そこではモダン・ピッチでビブラートたっぷりの奏法に変わります。楽器については何のクレジットもないので分かりませんが、とても同じ楽器とは思えないようなものすごい落差です。それはもう、熟れきったグラマラスなマダム。ピアニシモでは、まるで耳の後ろに息を吹きかけられているような妖しさが漂います。 CD Artwork © NoMad Music |

||||||

ですから、最近では、実際に演奏されていたバージョンでの演奏も、楽譜がしっかりしている「第2稿」と「第4稿」では耳にする機会も増えています。 この「第2稿」の場合は、おそらくこれまでに4種類の録音がリリースされているはずです。ただ、それ以外にも「第2稿」という表記があっても、実際に聴いてみると中身が別のものだった、ということが結構あります。そのあたりは、こちらをご覧になってください。もちろん、今回は「ちゃんとした」第2稿でしたから、晴れて5番目の録音としてさっきのリストの仲間入りを果たすことになりました。 そしてこの新録音は、もう一つの点でユニークさを主張していました。それは、「演奏者が各パートで一人ずつ」、ということです。それは、もう30年も前にアメリカのリフキンという音楽学者が唱えた理不尽な説で、それは、「OVPP(One Voice per Part」とも言われて、多くの追随者が現れるという大事件となりました。もちろん、今の時代にはそんなことはすっかり忘れ去られてしまっていたのですが、そんなところに、こんな「昔の亡霊」が現れていました。 いや、これは、そんな大げさなことではなく、単に今回の演奏家たちが常にそのような「ピュア」なアンサンブルを目指していた人たちだったから、結果的にこのような編成になったのだ、と思いたいものです。 実際、ここでの声楽パートは、エヴァンゲリストとイエスはもちろんソロですが、合唱のパートは「Ælbgut」というユニットのメンバーが4人(曲によってテノールがもう1人加わります)で、アリアのソロもその人たちが歌っています。確かに、コラールでのとても引き締まったピュアなハーモニーは、ゾクゾクするほどの美しさです。 ただ、やはりこの曲では群衆の合唱をこれだけの人数で歌うのは無理なような気がします。特に、後半に出てくるポリフォニーの合唱では、やはり「1パート1人」では、あまりにショボ過ぎます。 「ヴンダーカンマー」という名前のオーケストラの方は、元々はヴィオラ・ダ・ガンバのサラ・パール(ヒレ・パークの姪)が中心となって作ったガンバ、チェンバロ、チェロ、オルガンという4人によるアンサンブルで、指揮者はいません。つまり、指揮者なしで「ヨハネ」を演奏したという、これもとてもユニークな演奏となっています。 そういう演奏形態ですから、基本的にアリアなどは早めのテンポでサクサクと進められているようですが、レシタティーヴォ・セッコの部分が、特にエヴァンゲリストがかなり「間」をとって、感情の振幅を大きくした歌い方をしていました。 「ヨハネ」の場合、「マタイ」とは異なって、最後の曲がシンプルなコラールになっていることで、なんか物足りない終わり方という印象があります。それが、「第2稿」ではしっかりオーケストラの伴奏が付いた長い合唱になっていますから、「聴き終わった」という満足感は得られます。今回、その終曲のイントロ(↓)を聴いて気が付いたのですが、   CD Artwork © Coviello Classics |

||||||

シカネーダーとは、もちろんモーツァルトの「魔笛」の台本を書いたあのエマニュエル・シカネーダーのことです。彼を主人公にした作品というのであれば、ちょっと聴いてみたくなりますね。なんたって、サブタイトルが「『魔笛』に隠れた、激動のラブストーリー」ですからね。 シュワルツは、ブロードウェイ・ミュージカルで多くの作品を成功させてきましたが、この「シカネーダー」は2016年にウィーンで初演されていました。なんでも、ミュージカルの世界では、ブロードウェイとはちょっと別のカテゴリーとして「ウィーン・ミュージカル」という独特の世界があるのだそうです。 そのオリジナル・キャスト・アルバムを入手してみました。物語は、シカネーダーよりは、その奥さんのエレオノーレの方がメインになっているような気がします。その二人はフランツ・モーザーの劇団のメンバーでしたが、お互いの才能に惹かれあって結婚します。しかし、シカネーダーの不倫によって破局を迎え、エレオノーレは劇団員のヨハン・フリーデルとともに新しい劇団を作ります。しかし、フリーデルは亡くなり、エレオノーレはまたシカネーダーの元に戻り、モーツァルトの「魔笛」を完成させるのです。 ただし、ここにはモーツァルトは出てきません。その代わり、ここではそのモーツァルトの音楽が、様々な形を取って「引用」されています。まずは「序曲」から始まりますが、それがいかにもモーツァルトっぽい音楽に仕上がっていました。そもそも、ピットのオーケストラの編成にしても、ブロードウェイとはちょっと違っています。特に木管楽器は、あちらは「マルチリード」でサックスを含めた多くの楽器を数人で演奏するのですが、ここではクラシックの2管編成(ファゴットだけ1本)がとられています。弦楽器も全パートあって、そこそこの人数ですし。 さらに、ブロードウェイではまず登場しないチェンバロがここでは指揮者によって演奏されています。1曲目のオープニングが、そのチェンバロを伴奏にした、まさに「レシタティーヴォ・セッコ」で始まるのですからそれだけでもう音楽はモーツァルトのオペラ・ブッファの世界になってしまいます。 それぞれのナンバーも微妙にモーツァルト臭が感じられます。フランツ・モーザーが自分が引退してエレオノーレに劇団を任せたいと歌うしっとりとした「Ohne Sie(あなたなしには)」は、例えばフルート協奏曲ニ長調の第2楽章のような雰囲気が漂っていますし、シカネーダーとエレオノーレがこれからの輝かしい未来を歌う「Das hellstrahlendste Traumpaar(最高に輝く夢のカップル)」では、交響曲第35番「ハフナー」の終楽章のテーマが使われています。  (ハフナー)  (夢のカップル) そして圧巻は、後半の「魔笛」の部分。ここでは、第2幕冒頭の「僧侶の行進」と、序曲、さらには曲全体を締めくくる最後の合唱がほとんどそのままの形で使われています。 キャストも、シカネーダー役のマルク・ザイベルトは、シュワルツの「ウィキッド」のフィエロやロイド=ウェッバーの「ジーザスクライスト・スーパースター」のジーザスなどを演じていましたし、エレオノーラ役のミリカ・ジョヴァノヴィッチも「マイ・フェア・レディ」、「サウンド・オブ・ミュージック」、「エビータ」、「メリー・ポピンズ」などの主役を演じていたという実力者ぞろいです。 細かい状況などは音だけでは分からないので、ぜひとも映像ソフトを見たいものですが、今のところリリースはされていないようですね。いっそのこと、劇団四季や東宝あたりでライセンスを取って上演してくれないでしょうかね。でも、メイン・チューンの「Träum gross(大きな夢)」はドイツ語でないとナンセンス。 CD Artwork © HitSquad Records |

||||||

今回は全部で5つの作品が収録されていますが、そのうちの3曲までが世界初録音でした。1曲目はその一つ、2010年という彼の最晩年(2014年に亡くなっています)に作られた「フルートと弦楽三重奏のための『影と光』」です。 この頃になると、彼の作風は非常に分かりやすい、つまり、現代の多くの作曲家が最終的にたどり着く「現代的」なものになっています。第1楽章などは、何の屈託もない爽やかでキャッチーな音楽が聴こえてきます。ただ、タイトルのようにそれが「光」であり、しばらくして一転して「影」である暗い音楽に変わるのもとても分かりやすい展開です。第2楽章は、その「影」を強調した陰鬱な音楽、フルートもとことん暗い音色で迫ります。ここでは、いにしえの「無調」のテイストも加わっているでしょうか。そして最後はとても明るいワルツで締めくくられます。時折ヘミオレが現れるのも、ワルツの王道を踏襲したものなのでしょう。 2曲目は、1955年に、あのランパルのために作られた「組曲形式によるソナタ」です。1959年に、ランパルのフルートと作曲家自身のピアノで初演されています。 この時代のカステレードは、もっぱら当時の趨勢だった「新古典主義」の作風をとっていたようです。バロック時代を思わせる「組曲」の体裁もそんな流れでしょうか。1曲目の「前奏曲」はプーランクのような洒脱さが感じられます。2曲目の「メヌエット」は、ほとんどヒンデミットのエピゴーネン。3曲目の「サラバンド」のメランコリックな佇まいはこの時期のストラヴィンスキーでしょうか。そして、最後の「ロンド」は、シンコペーションと変拍子を多用してジャズ風に迫ります。 3曲目の、1962年に作られた「フルート、ハープと弦楽三重奏のための音楽」は、1曲目にハープが加わった編成、というよりは、ドビュッシーの「ソナタ」にヴァイオリンとチェロが加わった編成で作られています。やはり、そのドビュッシーの作品を大きく意識したことが、特にハープの存在ではっきり分かる作品です。 これも世界初録音。第1楽章はそんなドビュッシー風の不思議な浮遊感に支配されていて、不愉快感とは無縁。まずはチェロのソロが大きなウェイト主張します。フルートはそのバックで、ほとんどヴァイオリンと一緒にユニゾン、あるいは2声のハーモニーとして登場しています。2つの楽器による独特の音色を目指しているのでしょう。第2楽章はスケルツォ風。ここでもやはりフルートはユニゾンに徹しているようですが、時折ソロも聴かせます。さまざまな要素が出現する楽章です。第3楽章は「変奏曲」というタイトルですが、それはかなり難解な「変奏」でした。ここではフルートはまずチェロとのユニゾンで早い音符のフレーズを演奏しています。最後の楽章は、まるでメシアンのような変拍子のリズムを持った、基本ホモフォニーのコラールのような音楽です。 4曲目は、一般的なフルート、オーボエ、クラリネット、ホルン、ファゴットという編成の木管五重奏曲です。これは1953年という、彼の作曲家としてのキャリアのスタートとなった「ローマ大賞」を受賞した年に作られたものです。 いきなりガーシュウィンの「パリのアメリカ人」が登場するというウィットに富んだ第1楽章、ヒンデミット風の抒情的なテーマによる第2楽章、軽快な変拍子で、すぐに覚えられるメロディの第3楽章という形式です。これも世界初録音。 そして、最後はピッコロとピアノのための「ベル・エポック」という楽しい曲です。最初から最後まで、どこかで聴いたことがあると思ったら、モーツァルトのピアノ協奏曲第25番とか、「トルコ行進曲」などのパロディでした。 彼の全集はこれで終わりではなく、あと1枚あるのだそうです。 CD Artwork © Naxos Rights(Europe) Ltd |

||||||

1950年代には、2つのスピーカーで聴くことによって「ステレオ」再生ができるLPが開発されました。その方式は、それ以降メディアがLPからCD、あるいはネット配信と変わっていっても、基本的に標準的な録音・再生フォーマットとなっていったのです。 その一方で、2チャンネルのステレオでは確かに左右方向の楽器配置は感じられるものの、実際に演奏を生で聴いた時の会場全体の響きまでを「立体的」に感じることはできませんでした。そこで開発されたのが、それまではリスナーの前面に2つだけ置いていたスピーカーを、さらに後ろにももう2つ置いて4つのチャンネルで再生する「4チャンネル」という方式です。ただ、これは何かと問題が多く、結局10年ほどでその幕を閉じてしまいました。 「4チャンネル」の時代には、様々なレーベルがそのフォーマットでのLPをリリースしていました。しかし、DGの場合は、いちおう「CD-4」という方式でのLPを出すべく録音は行っていたようですが、結局まともな商品として発売されることはありませんでした。 ですから、DGの倉庫には、そんな日の目を見なかった4チャンネルのマスターテープがたくさん保存されているのでしょう。最初にそれに目を付けたのは、オランダのPENTATONEという新しいレーベルでした。ここは、PHILIPSのエンジニアが集まって作ったレーベルで、そのPHILIPSが行った4チャンネルの原盤を、サラウンドSACDで発売する、というのが最初のミッションでした。 PENTATONEは、やがてPHILIPSの系列レーベルのDGについても、その4チャンネル原盤の掘り起こしを始めます。そこで、例えばクーベリックが9つのオーケストラを振り分けてベートーヴェンの9曲の交響曲を録音したという究極のぜいたくさが売り物だった全集などをSACDによって初めてサラウンドとして聴かせてくれたのです。 それに刺激されたのでしょうか、本家のDGでも、こちらはBD-Aで、バーンスタインやカラヤンのベートーヴェン全集をサラウンド化してくれました。バーンスタインが録音した「カルメン」などは、DGとPENTATONEの双方でリリースされています。 そして、今回のグルダです。これまでに何度も何度も形を変えてリリースされていましたが、それがサラウンドで聴けるようになるとは、思ってもみませんでした。 その音響は、期待していた通りでした。このレーベルではあくまで自然なコンサートホールでの響きを体験できるというポリシーが貫かれているようで、音場はあくまでホールの真ん中で、ステージからの反響を存分に味わう、というものでした。そんな中で、グルダのピアノは、フロントスピーカーからいくぶん手前に張り出したポジションで聴こえてきますから、まるで間近にピアノの前に座っているような感じで聴くことが出来ます。 彼が弾くベーゼンドルファーの音色は、まるでフォルテピアノのようなまろやかさを持っていました。それは、金属弦を叩く、というよりは、もっと別のソフトな素材を叩いているような感じがします。そこでグルダが超ピアニシモで演奏したりすると、まさにフォルテピアノの「モデラート」ストップのような、ハンマーと弦の間に薄い布を挟んだような音に変わるのですから、ゾクゾクしてしまいます。 その後ろで、フルートのソロもよく聴こえてきます。ここで演奏されているのはピアノ協奏曲の20、21、25、27番ですが、20番以外は全てシュルツが演奏しているようですね。でも、彼のフルートはあまりにキャラが立ちすぎていて、少し浮いているように感じられます。 CD &BD Artwork © Deutsche Grammophon GmbH |

||||||

ただ、作曲家の方のラストネームは「パラディエス」と呼ばれることもあります。彼はナポリでニコラ・ポルポラに師事した後、ロンドンに渡ります。しかし、そこには同じ「パラディシ」という名前で、少女を虐待して告訴されたという悪人がいたために、「パラディエス」と改名したのだそうです。 ここで演奏されているのは1754年にロンドンで出版された「Sonate di Gravicembalo」という12曲のソナタから成る曲集です。「グラヴィチェンバロ」というのはいわゆる「チェンバロ」の事です。この曲集は、出版されるとたちまち大評判となり、なんと7回も増刷されたのだそうで、ヨーロッパ中で演奏されるようになりました。あのレオポルド・モーツアルトが娘のナンネルにこの曲を練習するように勧めた、という手紙もあるそうです。 それなのに、現在ではこの作曲家の事を知る人はほとんどいなくなってしまった、と、パラディソさんは嘆いています。 このアルバムでは、12曲のうちの1番から10番までが演奏されています。それらは全て2つの楽章から出来ていて、演奏時間は長いもので10分程度、中には5分ちょっとという短いものがありますから、こんなにたくさん収録できたのでしょう。しかし、トータル・タイムは87分57秒にもなってしまいました。これは、CDの演奏時間としてはほとんど世界記録並みなのではないでしょうか。そのために、「最後のトラック20に直接アクセスしようとするとエラーとなることがあります。その場合はトラック19から続けてお聴きください」などという注意書きまでありました。 パラディシは、オペラや交響曲も作っていた作曲家でしたが、やはりチェンバロ奏者、そしてチェンバロ教師としての活躍がメインだったようです。したがって、ここで聴かれるソナタは、いずれも高度なテクニックによって華麗に作り上げられたものになっています。 とは言っても、その音楽からはもはやバロック時代の影は消え去り、ポリフォニーなどは全く使われてはいません。そんなもはや古典派に半分足を突っ込んだような様式の中、ハーモニーの進行はとても斬新で、なんだかいまどきの音楽でもよく使われているようなクリシェがところどころに現れ、とても親近感がわいてきます。 ここでは、チェンバロ、クラヴィコード、フォルテピアノという、3種類の全く異なる発音原理を持つ楽器が使われていますから、それぞれを聴き比べることもできます。最初に聴こえてくるのがチェンバロですが、その、部屋の中の空気感まで再現したような少しオフ気味の録音がとても素敵です。チェンバロ本来の音の美しさを、これほど見事に再現できる録音はあまりありません。 それに続いてクラヴィコードでの演奏が出てくると、それはしっかりチェンバロの時と同じコンディションで録音されていますから、自ずとこの楽器の音量の小ささがしっかり理解できることになります。 さらに、フォルテピアノが登場すると、そのなんとも言えない甘い音色にうっとりさせられます。今まで聴いてきたこの楽器は、なんともノイジーな側面があって心から楽しめたことはあまりなかったのですが、本当はこんなにソフトな音のする楽器だったのですね。 「ソナタ第3番ホ長調」というのは、第2楽章がめずらしく「ラルゲット・エ・カンタービレ」というゆっくりとした楽章になっています。それは変奏曲になっているのですが、変奏ごとにチェンバロのストップを変えて、ヴァラエティに富む音色をふんだんに味わうことができます。 SACD Artwork © BIS Records AB |

||||||

ただ、最近は、このオーボエ四重奏曲を、モーツァルトと同時代の作曲家で楽譜出版社の経営者(この会社は現在でも営業しています)でもあったホフマイスターが編曲したものを使うこともあるようです。 それと、本体のフルート四重奏曲でも、かつてはみんながこぞってベーレンライター版を使っていたようですが、最近では、ちょっと納得のいかないところがあるベーレンライター版ではなく、もう少しきちんとしたような感じがするヘンレ版を使う人が多くなっているような気がします。 今回の演奏では、ミラノのスカラ座のオーケストラの首席奏者で、アンドレア・マンコというちょっとアブない名前の方がフルートパートを吹いています。もちろん、イタリア人ですし、もう毎日のようにイタリア・オペラのメッカで演奏しているのでしょうから、まさに体中が「歌」にまみれている、といった生活をしているのでしょうね。ですから、彼の演奏を聴いていると、まさにフルートが「歌っている」ことがまざまざと伝わってきます。 例えば、一番有名なニ長調の四重奏曲では、最初のフレーズがまるで鼻歌のような軽やかさで歌われています。最近ではモーツァルトもピリオド楽器で演奏されることが多くなってきて、楽譜の読み方や奏法についてはなにかとやかましいことを言われていますが、この方の演奏を聴いているとそんな「些細な」ことはどうでもよくなってしまいます。モーツァルトはなんたってオペラの傑作をたくさん作っていますから、こういう器楽曲でもオペラのように歌えばそのままで作曲家の思いが伝わって来る、という信念すら感じられます。細かい音符が続くところなどは、まるで「夜の女王のアリア」のようなコロラトゥーラで舞い上がっています。 この曲の第2楽章では、そのゆったりとしたテーマがとても息の長いフレージングで歌われます。実際に、普通の演奏家だと2小節でブレスをとっていますが、彼の場合はその倍の4小節をノンブレスで楽々と歌いきっています。まさに、あのパヴァロッティがピアニッシモで恐ろしく長いフレーズを歌っているような、ゾクゾクした感じがフルートから味わえてしまいますよ。 ですから、マンコの演奏だと、ほとんど偽作とされていて作品自体もそんなに面白くないな、と思っていたト長調の四重奏曲でも、今まで気が付かなかったようなキャッチーなフレーズがあちこちに潜んでいるのが分かってしまいます。 珍しいことに、マンコは、今では少数派となってしまったベーレンライター版を使っているようですね。でも、彼が演奏する時には、そんな版の違いなどはどうでもよくなってしまいますね。 ボーナス・トラックのオーボエ四重奏曲は、ホフマイスターの編曲版(ト長調)ではなく、ヘ長調のオーボエ四重奏曲をそのまま演奏していました。確かに、ホフマイスターの版はちょっとわざとらしい技巧をひけらかすようなところがあって、やはりオリジナルの方がモーツァルトらしい天真爛漫さを存分に味わえるような気がしますから、マンコの芸風にはうってつけですね。 そこで、第2楽章の頭で、Aの音を長〜く伸ばした後に、モーツァルトはちゃんと息をするための休符をいれて、その後の細かい音符を楽に吹かせるようにしているのですが、マンコはそれさえもノンブレスで吹ききっていましたよ(休符をとると、ギャラの給付が少なくなるのでしょうか)。あとはもうとろけるような歌いまわしには、うっとりしっぱなしです。 もちろん、アンサンブルの弦楽器のメンバーも、しっかりフルートを引き立てていましたよ。 CD Artwork © Brilliant Classics |

||||||

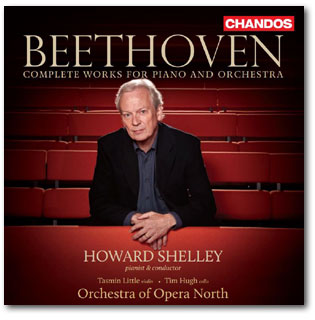

それでも、CDでは新しい全集などもリリースされていますから、それをお家で聴いて何とか気分を盛り上げましょうね。そういう「すべての作品を網羅」している全集だと、5曲しかないはずのピアノ協奏曲が7曲あったりします。2曲増えているのですよ。そのうちの1曲は「Op.61」で、ヴァイオリン協奏曲と同じ作品番号ですから、ベートーヴェン自身がヴァイオリンからピアノに直したものですね。そしてもう1曲は「WoO.4」という、「作品番号なし」のピアノ協奏曲です。場合によっては「第0番」などと呼ばれている、1784年に作られた曲です。 これは、ベートーヴェンが13歳か14歳の時に作ったものですから、まだまだ「習作」の域は出ていませんが、そのピアノパートは堂々としたもので、もう立派な大人の音楽になっています。もしかしたら、モーツァルトのピアノ協奏曲だと言われても信用してしまうような作品です。 とは言っても、一応「協奏曲」を作ろうとしていて、自筆稿にはオーケストラの部分の楽器編成なども書き込まれているようなのですが(フルート、ホルン各2本に、弦楽器)、実際にオーケストレーションを行ってはいなかったのです。ですから、そのオーケストラの部分を復元して(でっち上げて)演奏することは、だいぶ前から行われていました。その最初のものは、スイスの作曲家で、ベートーヴェンの作品全集なども作ったウィリー・ヘス(「ヘス番号」)が1934年から1943年にかけて作った復元版です。例えば、NAXOSから出た「全集」には、1968年にこの版で演奏された録音(原盤はVOX)が収録されています。 最近では、もっと新しいオーケストレーションを自ら行って録音するピアニストも出てきました。2008年に録音されたロナルド・ブラウティガムのBIS盤と、2011年に録音されたハワード・シェリーのCHANDOS盤です。ブラウティガムはヘスにかなり忠実なようですが、シェリーはもっと自由に、例えばピアノのソロの部分も後半をフルートに吹かせて掛け合いにしていたりしています。   今回、「ベートーヴェンのピアノと木管楽器の作品」という、非常に珍しい組み合わせでのアルバムを作った、ピアニストのマルクス・ベッカーと、マーロット木管五重奏団のメンバーは、そのような編成のオリジナル曲、「ピアノとオーボエ、クラリネット、ホルン、ファゴットのための五重奏曲作品16」のカップリングとして、そのシェリー版の「ピアノ協奏曲第0番」を、ピアノと木管五重奏の形に再度編曲して、録音してくれました。編曲を行ったのは、クラリネットのウルフ=グイド・シェーファーです。 このマーロット木管五重奏団は、1986年に結成された団体ですが、現在までにメンバーチェンジを繰り返し、オリジナルメンバーはオーボエのクリステイアン・ヴェッツェルだけになっています。そのほかのメンバー、フルートのステファニー・ヴィンクラーもホルンのシビル・マーニもファゴットのフォルカー・テスマンも、ドイツ各地のオーケストラの首席奏者を務めた後、音楽大学の教授として教鞭をとっているというそうそうたるメンバーばかりです。 この木管五重奏団のハイテクぶりは、もう1曲のカップリングで、やはりシェーファーが編曲を行った「笛時計のための小品」を聴けばわかります。「笛時計」というのは、自動演奏ができるオルガンのことで、普通はパイプオルガンで演奏されますが、彼らは5つの楽器がまるで一人で演奏されているような、完璧なアンサンブルを披露してくれているのです。 ですから、ピアノ協奏曲も、シェリー版の持ち味であるオーケストラとの掛け合いを存分に楽しめる、素晴らしい仕上がりになっています。 CD Artwork © Avi-Service for music |

||||||

彼は、自分が死んでから、まさかこんな「ミサ・ルネサンス」が起こるとは思ってもいなかったことでしょう。 その先鞭を切ったナガノ盤とヤルヴィ盤こそ、普通にオーケストラがステージ上に並び、その後ろに合唱が座るという「クラシカル」なスタイルで演奏されていたものの、オールソップとネゼ=セガンの演奏は本来の「シアターピース」、あるいは「ミュージカル」としての、ステージングまで含めた本来の形で演奏されるようになってきたというのも、やはりバーンスタインが期待していたことではなかったはずです。おそらく、彼はそれが生まれた時代の社会状況に対するメッセージとしてこれを作っていたのでしょうから、それが時代を超えて愛されるとは思っていなかったのではないでしょうか。 というより、バーンスタインが目指したのは、その強烈なメッセージを発信することだけであって、よもやその作品が「ミュージカル」のような商業的な需要に耐えられるものだとの認識はなかったはずです。 とは言っても、バーンスタインは超一流の「ミュージカル作家」でしたから、当然その中にはミュージカル的なイディオムが駆使されることになります。さらに、制作にあたっては、当時「ゴッドスペル」というミュージカルで成功を収めたスティーヴン・シュワルツとの共作を行っています。このミュージカルは、聖書のマタイ受難曲をベースに作られていますから、ミサ典礼文を基本に新しい「ミサ」を作ろうとしたバーンスタインのコンセプトに合致していたからでしょうか。 後にシュワルツは、「ポカホンタス」や「ノートルダムの鐘」といったディズニー映画でアラン・メンケンと組んで作詞を行いますし、作詞と作曲を手掛けたミュージカル「ウィキッド」もヒットさせ、現在ではアンドリュー・ロイド=ウェッバーと並ぶミュージカル作家の大御所となっていますね。 バーンスタインとシュワルツは、もっぱら作詞の面で共同作業を行ったとされています。しかし、シュワルツは「ウェストサイド・ストーリー」の時のスティーヴン・ソンドハイム同様、作詞家であると同時に才能ある作曲家でしたから、音楽的な面での何らかの役割も果たしていたことは、考えられます。 さらに1曲だけ、ここではなんとあのポール・サイモンのテキストも使われているのです。それは、ポールがバーンスタインへのクリスマス・プレゼントとして贈った「Half of the People」という4行詩で、「ミサ」の中では「Gloria」の中の一つのトロープとして使われています。こんなところでこの二人に親交があったなんて意外ですね。  もしかしたら、バーンスタインの思いとは裏腹に、この作品は時代を超える「古典」としての価値を持ち始めているのかもしれません。おそらく、ここで聴ける「ロック」は、現在のものとは微妙に異なる、「クラシカル」なロックのサンプリングであることが、それを可能にしたのでしょうか。 CD Artwork © Capriccio |

||||||

おとといのおやぢに会える、か。

|

|

| accesses to "oyaji" since 03/4/25 | |

| accesses to "jurassic page" since 98/7/17 |