|

|

|

|

![]()

買うんだったら、ポイント。.... 佐久間學

まず、オーケストラと合唱の編成を見てみると、かなり弦楽器の人数が少ないことに気づきます。しかも6.6.6.6.4というちょっと変なバランスです。これは当時の、というか、それがほとんどそのまま継承されている今のシンフォニー・オーケストラの編成から考えたら、低弦に比べてヴァイオリンがあまりに少ないのですね。そして、そこに3管編成の大人数の管楽器と、おびただしい数の打楽器、さらには2台のピアノまで加わりますから、トゥッティになるとヴァイオリンはまず聴こえては来ません。まあ、それがオルフの真意だというのですから、そういうものなのでしょう。確かに、弦楽器だけのパートが出てくるところでは、まるで男声合唱のように低音が強調されたサウンドが作られていて、まさに「バイエルン風」の男臭さが醸し出されているような気はします。 でも、逆に最後の弦楽器の聴かせどころ、終わりから2番目の「Ave formosissima」で合唱の合いの手として思いっきりハイテンションを演出してほしいフレーズが、とても軟弱に聴こえてしまうのはちょっと興ざめ。これだと、さっきの「男臭さ」とは対極の、まるで「オカマの喘ぎ声」ですからね。 合唱では、なんとあのヘレヴェッヘの手兵「コレギウム・ヴォカーレ」が参加しています。しかし、ここで歌っているメンバーは「たった」36人しかいません。さらに、ステージ上にはそれぞれ18人ずつの「Coro I」と「Coro II」が、オーケストラを挟んで下手と上手に別れて配置されています。確かに、この曲では最後の方の「Veni, veni,venias」のように、2つの合唱が掛け合いになるところがあります(Coro IIの合いの手が「ホイサッサ!」と聴こえます)し、「Coro piccolo」という「小さめの合唱」で歌われる個所が数多くありますから、これはなかなかのアイディアではないでしょうか。ただ、やはりいくら弦楽器が少ないからと言っても、管楽器がフルで吠えまくっている時には、合唱は全然聴こえなくなってしまいます。 面白い発見もありました。唯一のテノール・ソロのナンバー「Olim lacus colueram」のイントロのファゴットがとんでもなく「ヘタ」なのですよ。これも、インマゼールの「信念」に従えば、「うまく吹いてはいけない」ところなのです。これはとても納得できます。こんなに「白鳥の悲哀」が見事に表現された演奏なんて、初めて聴きました。 そんなにしっかり伏線を張っているのに、ここでのテノール・ソロはあまりにもまじめ過ぎ、でも、バリトンとソプラノは素晴らしい演奏でした。特に、バリトンのトーマス・バウアーは、ステージの上を所狭しと歩きまわって細かい「芸」を披露しているのが、音だけからも伝わってきます。 とは言っても、全体を聴き終えた時には、「これは『カルミナ』ではない」と思わずにはいられませんでした。もっと常軌を逸したエネルギー感がないことには、真の「カルミナ」にはなりえません。 CD Artwork © Outhere Music France |

||||||

もう50年以上の歴史を持つイギリスのレーベルLYRITAは、イギリスの作曲家の作品などを中心にレアなレコードを発売してきました。そんな中で、このヘンリー・ウッド卿によってオーケストレーションが施された作品を集めたアルバムなどは、珍品中の珍品になるのではないでしょうか。 1869年に生まれて1944年に亡くなったイギリスの指揮者ヘンリー・ウッドは、何よりもクラシックのお祭りとしては世界的に有名になっている「プロムス」の創始者として知られています。つんくではありません(それは「モームス」)。堅苦しいクラシック音楽を、誰にでも気軽に楽しんでもらえるように工夫を凝らした一連のコンサートの会場であるロイヤル・アルバート・ホールには、この期間中は彼の胸像が飾られることになっています。 ここには、そんなコンサートのために用意されたであろう、彼自身の編曲による作品が集められていますが、その中にムソルグスキーの「展覧会の絵」があったのが、まず聴いてみたくなった動機です。何しろ、この編曲が作られたのが1915年といいますから、あのラヴェルの仕事よりもずっと前のことになりますからね。多分、「展覧会」のオーケストラ版としては、史上2番目か3番目に作られたものなのでしょう。 その編曲のやり方は、かなり大胆なものでした。まず、大オーケストラの響きを存分に使い切った「派手」なサウンドには圧倒されますし、ラヴェル版とも、もちろんオリジナルのピアノ版とも全く異なるフレージングには、まるで別の曲を聴いている気がするほどです。そして、良く聴いてみると、ウッドは原曲から多くの部分をカットしていることも分かります。まず、「プロムナード」が、最初と、実質的なプロムナードである「Con mortuis in lingua mourtua」以外がすべてなくなっています。これはいくらなんでもやり過ぎではないでしょうか。なんたって「プロムナード」があっての「展覧会」なのですから、それがないと全然落ち着きません。まさか「プロムス」だからもう「プロムナード」はいらないなんて考えたのではないでしょうがね。 それだけでなく、それぞれの曲の中でもかなり細かいカットが施されていて、一瞬何が起こったのかわからなくなるところは数知れず、 なんたって、「バーバ・ヤガー」では後半の繰り返しがすっぱりなくなっていますし、「キエフ」では最後の盛り上がりのところで50小節近くなくなっているのですから、すごいものです。そんな目立つものではなくとも、「古い城」あたりでは地味に4小節とか8小節とかちょっと気が付かないようなところでこっそりカットしていますから、かなりの知能犯。「ブィドウォ(いわゆる「ビドロ」)」に4小節の「前奏」を加える、みたいな分かりやすいのもありますし。 おそらく、ウッドとしては、常識的に考えてムソルグスキーの音楽が冗長に見えてしまったのでしょう。ですから、それを出来るだけ刈り込んで、よりスマートで見栄えがするものに変えたかったと、まるでリムスキー・コルサコフみたいなことを考えたのかもしれませんね。しかし、今となっては、そんな「おせっかい」でムソルグスキーの個性までも殺してしまった編曲は、誰にも顧みられることはありません。 まあ、「テュイルリー」をヴァイオリン・ソロでやらせたのは、なかなかかわいくて面白いアイディアだとは思えますが。 CD Artwork © Lyrita Recorded Edition Trust |

||||||

このタイトルを聞いて、以前同じ曲が、それこそ「海」をテーマにした代表作である、ドビュッシーの「海」とカップリングされていたアルバムを聴いていたことを思い出しました。そんなに昔のことではないのに、もう別の録音が、しかも同じレーベルから出るなんてさすがは世界的な作曲家、と思ってしまいましたよ。ところが、良く見てみるとこれは全く同じ音源でした。確かに、バック・インレイには「過去にリリースされています」という但し書きがありましたね。まあ、こういうことはよくあるのでそれほど腹は立ちませんが、それを「世界初録音」と言っているのは、ちょっとおかしくないですか?確かに、前のCDが出た時点では間違いなく「初録音」だったのでしょうが、今回はリイシューなのですから、もう「初録音」とは言う資格はなくなっているのではないでしょうか。そのいい例が「新人賞」と呼ばれるもの。これは、どんな人でも1回しかもらえないのですからね。 「第1集」でも感じたことですが、この作曲家の技法はどうやらすっかりこのようなひたすら時の流れに身を任すというスタイルに固まって来たようですね。いつ始まったのかも、そして、いつ終わったのかも分からないような、まるで常に流れている時間のほんの一部だけを切り取って来たのではないか、と思えるような作り方は、それだからこそ永遠に続いて行く自然の営みを的確に描ききることが出来るのでしょう。2005年に作られた「循環する海」を最初に聴いた時には、そんな、あまりにも作り手の主体性が感じられないやり方に一抹の不安を抱いたものですが、こうして最近の作品を並べてみることによって、そんなやり方の本当に目指すものがやっと理解出来たような気がします。 構造的には2007年に弦楽四重奏のために作られた「Blossoming 開花」と同じものである2011年のオーケストラ曲「Blossoming II 開花 II」で見られた、ポリフォニーによるテーマの模倣のようなものも、2009年に作られた「Woven Dreams 夢を織る」でははっきりした外形を消滅させています。そして、さっきの「海」にはまだ残っていた色彩的な和声感は、「夢〜」ではほとんど姿を消しています。それは、あたかも和声の持つ先入観からは自由になった原初的な表現のみによって、心の深いところにまで迫ることのできるスキルを手に入れたかのように思える変化です。 もしかしたら、「海」でそのように感じたのは、演奏している団体が異なっていたからなのかもしれません。かなり響きがブレンドされているような録音も、その印象を強くさせるものだったのでしょう。つまり、ここでは「海」が「世界初録音」のアルバムからの「引用」であったことが重要な意味を持っているのでした。ですから、先ほどのようなアルバムの表示は、このアルバム自体のコンセプトにも背いていることになります。 CD Artwork © Naxos Rights US, Inc. |

||||||

そのインタビューの中で語られているように、このアルバムは「狂気の諸相を音楽によって伝えているマドリガル」を集めたものになっています。そんなぶっとんだ視点から選曲したアルバムなんて、それだけでドキドキしてしまいませんか? まずは、初めて聴いた「La bomba」という曲です。マテオ・フレチャという、南米の飲み物(それは「マテ茶」)みたいな名前のスペインの作曲家が作ったエンサラーダです。「bomba」というのはポンプのこと、沈みかけた船の中で慌てふためく船乗りたちが「ポンプで水をくみ出せ!」と叫んでいます。そんな恐怖の中でパニックに陥った船乗りたちは、やけっぱちでどんちゃん騒ぎを始めるという、いとも俗っぽい「狂気」が描かれています。途中で調子っぱずれのギターの擬音が歌われますが、それはもうこらえられないほどのおかしさです。人間、正気を失うととんでもないことを始めるものなのですね。 そして、有名なモンテヴェルディの「アリアンナの嘆き」全曲です。これこそは「狂気」の王道、恋人に見捨てられた女の「嘆き」ほど、痛々しいものはありません。そして、これほどありふれたものもありません。おそらく、あなたの周りにも一つや二つは転がっていることでしょう。実は、この曲の第1部「Lasciatemi morire」だけは、カルムス・アンサンブルは前のアルバムで取り上げていました。それに比べると、ソプラノのアニャの声が一段と凄みを増していて、全体の表現もよりダイナミックなものになっています。 そして、こういうテーマの時の「定番」、作曲家自身が「狂人」というジェズアルドが続いた後には、ジョスカン・デプレの「Scaramella」と、クレマン・ジャヌカンの「La guerre」という、「戦争もの」が控えていました。まさに「戦争」こそは「狂気」」の際たるもの、しかし、正面切って「反戦歌」を作る音楽家などは逆にそっぽを向かれてしまう事を知っていたかどうかは分かりませんが、この二人もいとも快活にそんな「愚行」を笑い飛ばしているようです。特にジャヌカンの方は、戦場に砲弾が飛び交う様子などを事細かに描写する中で、何か空しさも感じられてしまうのは、ひとえに演奏家の熱演によるものでしょう。ジャヌカンに関しても、さっきのアルバムの中で「鳥の歌」を歌っていた彼らは、ここに来てさらに長足の進歩を遂げていました。もはや以前のような取り澄ましたスタンスではなく、ここではしっかり作品の中に入り込んであらん限りの表現を駆使しています。それを最後まで聴くと、そこからはくっきりと「戦争の空しさ」が浮き上がってくるのですから、ちょっとすごくないですか。 そして、全体の最初と最後を飾るのはイギリスの作曲家の作品。最初に歌われているオルランド・ギボンスの「What is our life?」とトーマス・トムキンスの「Too much I once lamented」によって、最後の仕上げが施されます。トムキンスの曲はルネサンス版「Don't Worry, Be Happy」(ボビー・マクファーレンのヒット曲)なんですって。恋人に見限られたからって、めげることなんてないんですよ。 CD Artwork © Carus-Verlag |

||||||

この同じレーベルで彼が2003年から2012年にかけてブルックナーの交響曲全集を作った時にはアーヘン交響楽団が演奏していましたが、ここでは2011年から音楽監督を務めているニュルンベルク州立フィルハーモニーの演奏です。 このオーケストラ、音を聴くのも名前を聞くのも初めてのことでした。確かにニュルンベルクは大都市ですからオーケストラがあってもおかしくはありませんが、このように録音されたものが世界中で発売されるということはほとんどなかったのでしょう。このオーケストラは、本来はこの街のオペラハウスのオーケストラで、コンサートを行う時にこのような名前に変わります。実は、ボッシュのポストも正確には「ニュルンベルク州立劇場とニュルンベルク州立フィルハーモニーの音楽監督」というものなのでした。ニュルンベルクがあるバイエルン州には4つの「州立劇場」があり、その中で、ここは有名なミュンヘンのオペラハウスに次ぐ規模を持っているのだそうです。 そのニュルンベルクにある「マイスタージンガーハレ」という、まさにワーグナーの同名の作品の「ご当地」ならではの名前を持つコンサートホールが、このSACDのライブ録音の会場です。大きなパイプオルガンを備えただだっ広い空間で、床は傾斜がなくまっ平という不思議なホールです。そこに座席は固定されてはおらず、コンサートの時にはわざわざ椅子を並べるのですね。しかし、この録音では残響も美しくとても柔らかな音に仕上がっていますから、音響的にはなかなかのものなのではないでしょうか。 実は「4番」をきちんと聴くのはほとんど初めてのことでした。改めて聴き通してみると、ドヴォルジャークとワーグナーとがこれほど近くにあったのか、という思いにとらわれてしまいました。いや、実は彼の晩年に作られた歌劇「ルサルカ」を聴いた時にも、その、まさにワーグナーの手法で作られた音楽には、かなりのショックを受けたものですから、彼の中のワーグナーは、生涯の水脈だったのでしょう。ほんと、この交響曲の、特に第2楽章と第4楽章で露骨に現れるワーグナーの引用には、笑うしかありません。 同時に演奏されたはずの「8番」では、そんな「4番」の延長線上にこの作品があるのだ、というアプローチが感じられます。ですから、これを聴いて殆ど「民族的」なテイストを見出すことが出来ないからといって、失望するのは無意味なことです。これはとことん、楽譜の情報にしたがってきっちりと「ロマン派」の様式で演奏されたものなのですから。そういう意味で、この前のホーネック盤のような主観をむき出しにした演奏とは対極に位置するものです。 その楽譜ですが、ドヴォルジャークの場合、例のジョナサン・デル・マーによるベーレンライターのクリティカル・エディションの刊行はまだ緒に就いたばかりで、現在は「7番」しか出版されていません。ここでボッシュが使っているのはおそらく同じベーレンライターでもスプラフォン時代の楽譜(いわゆる「プラハ版」)でしょう。どうせなら、デル・マー版が全部出るまーで待ってから録音してほしかったものです。 SACD Artwork © Coviello Classics |

||||||

この中で最も先に出来ていたのが、1915年に作られたドビュッシーの「ソナタ」です。古典的な「三重奏」とは全く無縁の、なんともユニークな楽器編成は、まさに「印象派」ならではの音色を醸し出すものでした。そして、1980年に、この編成を受け継いで作られたのが、グバイドゥーリナの「喜びと悲しみの庭」です。もちろん、ここではドビュッシーの作品と同じ編成ではあっても、彼女の目指すところとはかなりの隔たりがありました。そして、1992年になって武満徹が作ったのが、まるでドビュッシーの作品の精神をストレートに受け継いだかのような「そして、それが風であることを知った」です。実は、このアルバムを手にしたときには、武満の方がグバイドゥーリナより先に作っていたような気がしていたのですが、正確に作曲年代を調べてみたらこんなことになっていたことが分かったということです。このように、時間軸と継承の度合いが必ずしもパラレルではないというのは、「現代音楽」の流れが常に同じ向きではありえないことをよく物語っています。ある時から、「現代音楽」はやみくもに「進歩」することをやめ、決して悪い意味ではない「退行」への道を歩み出していたのかもしれません。 ここで最初に演奏されている武満の作品は、まさにそのドビュッシーからの「継承」をストレートに感じられるものでした。まず、フルートが何と伸び伸びと歌っていることでしょう。このマリーナ・ピッチニーニという人は初めて聴きましたが、イタリア人とブラジル人を父母に持つという彼女の音楽は、あくまで伸びやかですし、ベイカーやバックストレッサーに師事したという経歴を裏切らないテクニックの冴えも見事です。実は彼女はニコレにも師事しているということですが、そのニコレによって1993年に初めて録音されたPHILIPS盤と聴き比べてみると、そのテイストの違いは明確に分かります。ニコレたちの演奏は、まるで「現代音楽がこんなに楽しいものであっていいのか」とでも言わんばかりのストイシズムに支配されているようです。その結果、なんの呪縛も感じない中での今回の演奏は、かつては13分弱の長さだったものが2分以上も長くなっています。 「御本家」ドビュッシーの「ソナタ」こそは、そんな演奏家たちによって目いっぱい音楽の喜びに浸れるものでした。ここでは、ヴィオラのカシュカシアンはドビュッシーのフレーズにポルタメントまでかけて、なにか妖艶さのようなものまで漂わせてはいないでしょうか。もちろん、フルートはあらん限りのパッションをふりまいています。 ここではそのとっつきにくい語法で孤高の存在感を見せつけているグバイドゥーリナでさえも、この3人にかかればいとも魅力的な作品に変わります。冒頭で現れるのは、ハープによるチョーキングという超レアな奏法、これをイスラエルの俊英シヴァン・マゲンはそれこそギターのチョーキングのノリで楽しませてくれます。いっそフラジオレットだけやらされてフラストレーションがたまっているカシュカシアンも、最後の最後にメロディアスなカデンツァが与えられた時には、とても分かりやすく発散してくれていますし。この作品、ほとんどが楽器同士は独自に主張を展開するというシーンが多いのですが、唯一、終わり近くにホモフォニックなアンサンブルを見せるところがあります。そこでは、3人とも意地でもピッタリ合わせてやろうじゃないか、というような「気合」を見せたりするのですから、かわいいじゃないですか。 CD Artwork © ECM Records GmbH |

||||||

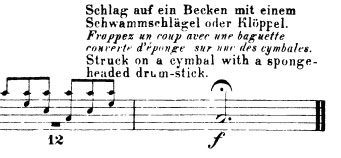

しかし、そんな素晴らしい録音がとらえていたのは、オーケストラの音だけではありませんでした。いったいどんなマイクアレンジだったのか想像もできませんが、ステージ上の演奏音と同じほどの鮮やかさで、客席の模様がとてもリアルに録音されているのですよ。いや、普段のコンサートだったら、そうだからと言って別に問題になることはないのでしょうが、ここでのお客さんたちの騒々しさといったら、ちょっと異常です。これは11月にストックホルムで行われたコンサート、北欧では寒風が吹き荒れて歩くこともできないほど(北欧困難=歩行困難)だったのでしょうか、ひっきりなしにあちこちから咳払いの音が聴こえてきます。もう、遠慮も何もなしで、演奏中に堂々と「ゴッホーン」という大音響を発生させる神経は全く理解できません。これは、ケータイの着信音よりも悪質です。というか、こんな光景は日本ではありえませんって。 そんなマナーの悪い聴衆を前にして、スウェーデン放送交響楽団はしっかりベルリオーズとチェリビダッケに対する奉仕の念を貫いているようでした。オープニングはまさにチェリビダッケの美学が最高に発揮されたとても緊張感あふれる繊細なものです。ただ、やはりそんな喧騒に少し気が散るのでしょうか、木管あたりのアンサンブルにちょっと隙があるのが気になります。序奏が終わって提示部が始まると、やはりテーマを演奏するフルートはなんだか流れに乗れていないようなもどかしさを見せています。とは言っても、全体の音楽はそんな些細な傷には関係なく進んでいきます。ここでは提示部の繰り返しは行ってはいないのが、ちょっと意外(第4楽章の繰り返しもありません)。 そして、エンディングが近づくと、この指揮者がいきなりシフト・アップしているではありませんか。彼の悠揚迫らぬ晩年の芸風からはとても想像できないような、これは軽やかなフットワークです。ですから、中には完全に取り残されてしまっているパートまで出てきてしまっていますが、そんな姿からはいかにもライブらしい生々しさが伝わってきます。 おそらく、第3楽章あたりが、そんな彼に期待されているような大きな世界を作り上げているものでしょう。なにか、無条件に受け入れてしまえるほどの豊かな包容力がある音楽です。ただ、その中で、管楽器のソロが本当に絶対に外してはいけないところでミスを犯していたりするのが、とても残念です。 終楽章でも、やはりエンディングに向けてのターボ全開の加速が聴きものでしょう。そしてその行きつく先、最後の小節ではまさにこの世のものとも思えないような壮大なサウンドが待っていました。一瞬何が起こっているのかわからなかったのですが、そこではシンバルが「連打」されていたのですよ。普通は当たり前に1拍目に2枚のシンバルを両手で合わせて「ジャーン」とやるのでしょうが、そうではなく、吊り下げたシンバルをマレットで叩いているのです。それが最後に向かって「ジャワワワ〜ン」とクレッシェンドしていくのですから、すごいものです。  CD Artwork © Melisma Musikproduktion |

||||||

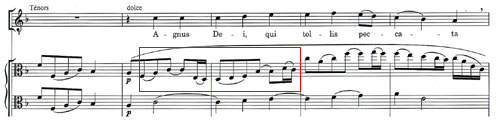

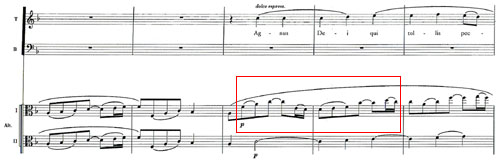

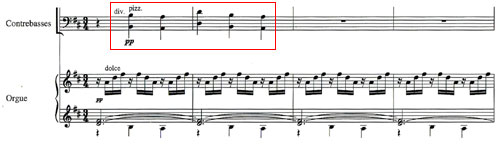

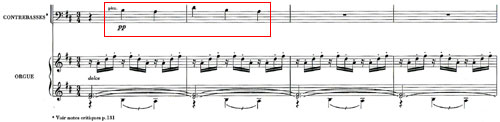

従来から言われていたように、この曲が作られてから現在までには3つの段階があり、最初に作られた時には5曲しかなく、オケの編成も弦楽器だけだったものが、次の段階には2曲追加されて管楽器も追加され、さらに最後の段階で、現在最も演奏頻度の高いフル・オーケストラの編成になった、というものです。今回の楽譜は、その「第2段階」に作られたとされるものを再現したものです。ただ、同じようにこの段階の楽譜とされている今までのものには「1893年版」という表示があったものですが、ここにではそれが「1889年版」となっているところが、要注意です。 この2つの年代による楽譜の一番大きな違いは、この段階に付け加えられた2曲のうちの1曲、「Offertoire」の構成の違いです。これが加えられた時には、「Ostias」で始まるバリトン・ソロの部分しかなかったものが、現在ではその前後に額縁のように「O Domine」で始まる合唱の部分が付け加えられています。問題は、それが加えられた時期で、今まではほぼ1894年までにはその形になっていたと言われていたものが、このリゴディエールの見解では「正確に年代を特定することが出来ない」というのですね。さらに、彼の主張によると、フォーレはまだ合唱を付けくわえていないバリトン・ソロだけのものを、最終の形と見なしていたというのですよ。ここで「Pie Jesu」と並んで、ほぼ同じサイズのソリストだけによる曲が入る方が、全体の構成としてもバランスが取れているのだ、と。さらに、これはあくまで憶測ですが、彼はこの合唱部分が、第3段階のコンサート・バージョン成立にかなり近い段階での追加である可能性もあるのでは、と考えているのかもしれません。 この楽譜は、予想通り従来の「ネクトゥー・ドラージュ版」と、細かいところでの表情記号やスラーの位置などを除いてはほぼ同じものでした。ただ、明らかに聴いて分かるほどの音の違いは見つかりました。「Agnus Dei」7小節目の第1ヴィオラと、「In paradisum」でのコントラバスです(もちろん、「Offertoire」の構成も)。  Agnus Dei/1889  Agnus Dei/1893  In paradisum/1889  In paradisum/1893 ところが、この楽譜を使ったはずのSACDでは、「In paradisum」のコントラバスは確かにdivisiの低音が聴こえますが、「Agnus Dei」の方は1オクターブ上げて演奏しています。このあたりは、指揮者の裁量なのでしょう。 この楽譜を入手したことの最大の収穫は、今まで「謎」だった「ラッター版」の位置づけがある程度分かったことではないでしょうか。前書きで「Sanctus」の一次資料である自筆稿のスコアと、ヴァイオリン・ソロのパート譜(コピイスト)とホルンのパート譜(自筆)のファクシミリを見ることが出来ますが、それが全く違っているのですね。パート譜は、おそらく最初に演奏された時に用意されたもので、スコアの方はその後の段階での修正が書き加えられているために、そのような違いが生じているのでしょう。つまり、「第2段階」の楽譜は、演奏された時期によってかなり異なったものになっているのですね。そして、そのスコアを見てみると、それはまさに「ラッター版」そのものでした(確かに、ラッターはこの自筆稿のスコアを元に校訂したことを、最初に述べています)。つまり、大雑把に言ってしまえば、「ネクトゥー・ドラージュ版」は、今回のリゴディエール版と同じく、ごく初期の姿を再現したもの、「ラッター版」はかなり後の姿を再現したものになるのではないでしょうか。 そうなると、「ネクトゥー・ドラージュ版」で、「Offertoire」の最初と最後の合唱が入っているのはちょっとおかしいのでは、ということになりますね。ガブリエル・フォーレは、何という宿題を残してくれたのでしょう。とても相撲の力技(それは「がぶり寄り」)なんかでは解決できません。 Score Artwork © Carus-Verlag |

||||||

カラヤン/ウィーン・フィルのDECCAへの録音というと、1959年から1965年にかけての一連のジョン・カルショーによるプロデュースの録音が有名ですが、カルショーがDECCAを去った1970年代に入っても、カラヤンはオペラだけを4曲DECCAに録音しています。この頃のカラヤンは、DGとEMIを「二股」にかけてやり放題だったのにも飽き足らず、さらにDECCAにまで手を出すなんて、なんという絶倫。まさに「帝王」ならではの放蕩の極み、なんてね。実際は、さまざまな契約上の問題があってこんなことになったのでしょうが、何ともうらやましい限りです。 まず、ジャケットが初出のLPと同じものだというのが、うれしいところです。「うれしい」とは言っても、別にこのデザインが素晴らしいというわけではなく、当時の西洋人の日本に対する認知度がこの程度だったのか、ということを端的に示しているという点で価値がある、という意味なんですけどね。明治時代の「蝶々さん」が平安時代の十二単を着ているなんて、シュールすぎます。なんたって、この作品で描かれた「日本」のいい加減さもかなりなものなのですからねえ。スズキが毎晩お経を上げたり、蝶々さんが肌身離さず持っているのが仏像(もしかして位牌?)なんて、ありえません。 これが、厚さ2.5センチのハードカバーのブックレットになっていて、200ページ以上のものなのですが、大半は対訳で、申し訳程度に数枚の写真が載っているというショボさです。その表表紙にCDが2枚、裏表紙にBD-Aが1枚入っているという構成です。もちろんお目当てはBDですから、最初にプレーヤーにセット、モニターでまずフォーマットを選択することになります。そうなんですよ。なぜか同じ24/96であっても、ここでは「LPCM」と「Dolby True HD」という2つのデータのどちらかを選択しなければいけないのです。普通は、こういう時にはリモコンのカラーボタンを使ってその操作をするようになっているのですが、ここではそんな指示はありません。ですから、普通に矢印キーで操作するのですが、それが面倒くさいうえに、いったいどちらを指定したのか、その表示はものすごく見づらいのですね。この辺の操作法は、統一されていないのでしょうか。 結局、なんとかLPCMで聴き始めましたが、これはもう序奏からまさに最盛期の「デッカ・サウンド」が聴こえて来たのには大満足です。フガートで重なり合う弦楽器の生々しさ、特に最後に出てくるコントラバスの存在感と言ったら、ハンパではありません。そこで思い出したのが、そもそもBD-Aのすごさを最初に認識することが出来たショルティの「指環」での「ワルキューレ」の前奏曲でした。ここには、それと同じ質の豊穣さがありました(そういえば、この「指環」も、ついに単発のBD-Aがリリースされましたね)。 それと、聴いていて面白かったのは、カルショーが開発した「音だけでステージの様子を表現する」という手法が、この頃でもしっかり受け継がれていることです。もちろん、パヴァロッティもフレーニも、そしてスズキ役のクリスタ・ルートヴィヒも最高の歌を聴かせてくれています。でも、なんと言っても凄いのが、オーケストラのとてつもない雄弁さです。「ある晴れた日に」の後奏でのびっくりするようなダイナミックスなど、ウィーン・フィルを自在に操っているカラヤンがいまさらながら光っています。 ただ、トラックの切れ目にはっきりノイズが入るのがちょっと問題。 CD Artwork © Decca Music Group Limied |

||||||

まずは、グリーンウッド自身の演奏による、1987年の作品、「エレクトリック・カウンターポイント」です。これは、加藤訓子さんによる打楽器バージョンを、こちらで聴いていましたね。もちろん、グリーンウッドはオリジナル通りのギターで演奏していますが、初演者のパット・メセニーによって録音されたもの(↓)と比べてみると、演奏時間が3つの部分とも全く同じであることに驚かされます(I:6:51, II:3:21, III:4:29)。  もう一つグリーンウッドが果たした「役割」は、今回の最新作「レディオ・リライト」のモティーフとして、ライヒがグリーンウッドのバンド「レディオヘッド」の音楽を用いていることです。ライナーノーツでは、これはルネッサンス期の「定旋律ミサ」と同じ発想だ、というようなことが述べられていますが、まあ確かに精神としてはかなり近いものがあるのかもしれません。要は、誰でも知っているメロディを、作品のモティーフの中にしのばせるという手法ですね。そして、ここでの「定旋律」が、レディオヘッドの2つの作品、「Jigsaw Falling into Place(2007)」と「Everything in Its Right Place(2000)」です。2012年に、ロンドン・シンフォニエッタからの委嘱によって作られたこの曲は、急−緩−急−緩−急と、2つのキャラクターをもつ5つの部分が交互に現れますが、その「急」の部分に「Jigsaw〜」、「緩」の部分に「Everything〜」が使われています。確かに、「急」の部分は同じコード進行の上で「変奏」が行われているのは良く分かりますが、「緩」の方はちょっと分かりにくいですね。というか、この2曲はクラシック・ファンにとっては必ずしも「誰でも知っている」とは言えないものでしょうから、そもそも元のテーマが分からないところで聴くのは辛いものがあるかもしれません。それよりも、もはやそんなことまでしないことには先に進めなくなっているライヒのある意味行き詰まりが感じられる方が、もっと辛いことなのかもしれません。 もう1曲の「ピアノ・カウンターポイント」は、先ほどの加藤さんのアルバムに収録されている「シックス・マリンバ・カウンターポイント」と全く同じプラン、ライヒの「シックス・ピアノズ」という1973年の作品を、2011年に「ロンドン・スティーヴ・ライヒ・アンサンブル」のピアニスト、ヴィンセント・コーヴァーが独奏者+録音テープのために編曲したものです。こちらは、ライヒ自身が参加した1974年の録音に比べて半分近くの長さになってメリハリがくっきりした分、オリジナルが持っていた、なんとも言い難い不思議な変容の妙は、見事に消え去っています。それが「今」のライヒの受容の実態だとしたら、辛さはさらに募ります。もはや、古典的な「ミニマル」の需要はなくなってしまったのでしょうか。 CD Artwork © Nonesuch Records Inc. |

||||||

おとといのおやぢに会える、か。

|

|

| accesses to "oyaji" since 03/4/25 | |

| accesses to "jurassic page" since 98/7/17 |