|

|

|

|

![]()

ニュルンベルクの指環。 佐久間學

お客さんは大変でしょうが、それ以上に2時間半続けて演奏するというのは、オーケストラにとっては大変なことでしょうね。特に、弦楽器はほとんど休みがありませんからね。でもハープなんかだったら休みが多いので、途中で外に出てハーブティーぐらいは飲めるかもしれません。 でも、オペラのピットの中ではなく、コンサート形式の上演だと、そんなことはできませんね。逆に、何もしないでじっとしている方が辛いでしょうね。歌手だったら出番の時だけステージにいればいいのでしょうけど。 そんな、コンサート形式で上演された「ラインの黄金」では、ですからオーケストラもお客さんもまずは演奏が始まる前に必ずトイレに行っておく必要はあるでしょう。でも、演奏が素晴らしければ、そんなことは全く気にならなくなって、その長い時間は苦行ではなくなってくるはずです。今回のCDが、まさにそんな、最初から最後までワーグナーの音楽に浸れる喜びを与えてくれるものでした。 ここで指揮をしているのは、2013年に「タンホイザー」でデビューしたバイロイトではもはや常連となっているアクセル・コーバーです。最近では、ウィーンのシュターツオーパーでの「指環」ツィクルスが、大好評だったようですね。 彼の現在のポストは、「ライン・ドイツ・オペラ(Die Deutsche Oper am Rhein Düsseldorf Duisburg)」という、ライン川沿いの2つの都市、デュッセルドルフとデュースブルクのそれぞれ独立したオペラハウスとオーケストラ(デュッセルドルフ交響楽団と、デュースブルク・フィル)を持っている団体の音楽監督です。そこで、2017年からワーグナーの「指環」ツィクルス公演の準備が進められていた時のコンセプトは、「ご当地の『指環』」というものでした。ご存知のように、この連作オペラでは、最初と最後のシーンが「ライン川」ですから、それをライン河畔のオペラハウスがやらなくて誰がやる、といった感じでしょうか。 そして、その上演は2つのオペラハウスで2019年から始まりました。ところが、最後の「神々の黄昏」の初演の前に、デュースブルクのオペラハウスがスプリンクラーの欠陥によって水浸しになるという事故が起こってしまいました。そこで、急遽それを近くにある2005年に完成したシューボックスタイプのコンサートホール、メルカトールハレの大ホールでコンサート形式によって演奏することになりました。 主催者は、それは、単なる事故の代替コンサートと考えていたようですが、それはコンサートホールの音響によって、オペラハウスとは全然違う素晴らしい音が味わえると大評判になりました。そこで、それを録音したものをより多くの人に聴いてもらおうと制作されたのが、このアルバムです。今回の「ラインの黄金」に続いて、「指環」全4作がリリースされる予定になっています。 確かに、これはまずその録音が素晴らしいものでした。オーケストラは輝きに満ちた重厚な音を響かせています。まさにこれがワーグナーという気合が入った金管の音がたまりません。 そして、歌手たちの声はとてもクリアにとらえられています。それは、オペラハウスとは違って歌うことに集中できるために、より細やかな表現が出来ているような感じさえ与えてくれます。中には、ドンナー役の人のように、水準に達していない人もいますが、キャスティングはほとんど納得がいくものでした。中でも、ラインの乙女の三人が、いかにも「乙女」という可憐な歌い方だったのが光っています。 Artwork © Avi-Service for music |

||||||

多くのヒット曲の中でも「ツール・ド・フランス」という曲は、有名です。そして、この曲のテーマには、なんとヒンデミットの「フルート・ソナタ」のテーマが使われているのですよ。この二人はクラシックの音楽教育を受けていますが、ラルフ・ヒュッターの方はフルートも学んでいましたから、おそらくこのメロディが頭のどこかにあったのでしょうね。 というわけで、そのヒンデミットの作品など、20世紀に作られた4つのフルート・ソナタが、ここでは演奏されています。演奏しているのは、1975年にロシアに生まれたデニス・ルパチェフという、初めて名前を聞くフルーティストです。おでこに地図がある人ではありません(それは「ゴルバチョフ」)。サンクト・ペテルブルク音楽院でフルートを学んだあと、パリのコンセルヴァトワールでアラン・マリオンに師事、さらにミュンヘンの音楽大学でもアンドラーシュ・アドリアンにも学んで、2002年に卒業しました。数多くの音楽コンクール(神戸も含めて)で上位入賞を果たし、1998年から2011年までマリインスキー劇場管弦楽団の副首席奏者を務めますが、2011年から2013年まではオスロ歌劇場の首席奏者となり、2013年には今度は首席奏者としてマリインスキーに戻ってきました。 まずは、1936年に作られたヒンデミットの「フルート・ソナタ」です。それほど難しい曲ではないのですが、あちこちにこの作曲家ならではの仕掛けが施してあるので、本当に楽しめる演奏にはなかなかお目にかかれません。今回のルパチェクは、そんな稀有な機会を作ってくれました。あの何度も繰り返される「ツール・ド・フランス」のテーマが、そのたびに違った表情をもって現れたのはかなりショッキング。さらに、第2楽章の高音の連続をいともやすやすと歌っていて、よくある悲痛な演奏とは格が違います。そして圧倒的なスピード感を持った第3楽章。胸のすくような爽快感がありましたね。 でも、本当に圧倒されたのは最後に演奏されていたプロコフィエフのソナタ(1943年)です。ちょっと前までは、よほどのテクニックの持ち主でなければ演奏出来なかったものでしたが、今では音符を完璧に音にするだけだったらまず誰でもできるようにはなりました。しかし、そこからテクニックを超えたこの曲の魅力を引き出せる人には、なかなか出会えません。ルパチェクは、まさに「そんな人」でした。 第1楽章のかなり息の長いフレーズも、文字通り「一息で」軽々と歌いきる余裕、それだけでただものではない予感です。それが、第2楽章のヘミオレを多用したとても難しいリズムの中で目まぐるしく走り回らなければいけないところを、この人は途中で他の人を追い抜いたところで、立ち止まって後ろを見る、みたいな、やはり「余裕」を見せてくれていました。こんな懐の深い演奏には、はじめてお目にかかれましたよ。 第3楽章も、ベタベタ歌いこむのではなく、サラッとかわしているのがなんともスマート、そして終楽章ではまたもや「余裕」たっぷりのこれでもかという鮮やかな「技」を見せてくれます。 後の2曲は、いずれも1960年代に作られた新しめの作品です。1939年生まれのヴャチェスラフ・ナゴヴィツィンのソナタは、とても神秘的で斬新な響きで始まる曲ですが、聴いているうちにショスタコーヴィチのような「くせ」が、感じられるようになるという、とても重厚な作品です。 そして、1929年生まれのエディソン・デニソフのソナタは、もう少し繊細さが前に出た作品でしょうか。どちらも作曲家の個性を存分に味わわせてくれる、絶妙な演奏です。 CD Artwork © Naxos Rights(Europe)Ltd |

||||||

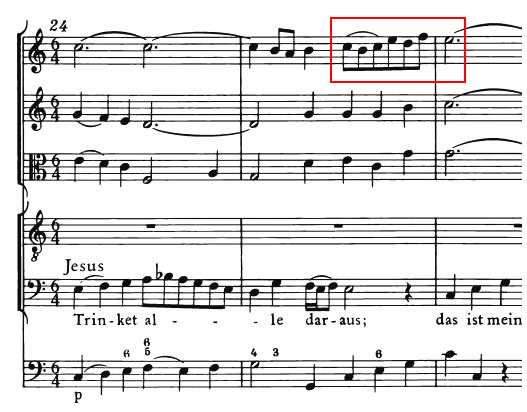

ここでのエヴァンゲリスト、イエスの歌手と、バックのオーケストラは、このちょうど5年前に録音されたこちらのエガー盤と全く同じです。ただ、エガーは通常の「マタイ」の改訂稿ではなく改訂される以前の初稿を使って演奏していました。もちろん、今回は改訂稿によって演奏されているのですが、ブックレットにそれを「BWV 244.2」と表記しているのですね。「.2」というのが第2稿という意味なのでしょうが、BWVでこのような表記をすることはありえません。 それはさておき、もう数えられないほどこの曲のCDなどを聴いているのですが、聴くたびに新しい発見があってその奥の深さを思い知らされるのです。最近気が付いたのが、こんなことです。 新全集の11番のレシタティーヴォでは、最後の晩餐の時のイエスの有名なセリフ「このパンは私の体、このワインは私の血」が語られますが、その後半の部分でアッコンパニャートのファースト・ヴァイオリンがこんなメロディを演奏しています。   合唱は、ソプラノのパートだけ児童合唱、アルトは成人のカウンターテナーが歌っています。それ以外に、第1部の最初と最後の曲に入るソプラノのリピエーノは、「キングズ・カレッジ・スクール・クワイア」という、キングズ・カレッジ合唱団の予備軍のようなところ(女の子もいます)から選抜されたメンバーが担当しています。 録音は、ハイブリッドSACDによるサラウンドが楽しめます。録音会場のチャペルの豊かな残響が、特にエヴァンゲリストのソロの場合ははっきりと感じることができます。そして、特にオーケストラの音のクオリティが、非常に高く、ピリオド楽器の繊細さがとても美しく感じられます。 演奏も、クロウベリーのテンポは非常に軽快で、ドラマを前へ前へと進めていく疾走感が音楽全体を引き締まったものにしています。 とは言っても、いつもこの合唱団を聴く時に感じているちょっとしたもどかしさは、今回も払拭されることはありませんでした。ソプラノ・パートだけが全く異質なんですよね。さらに、アルトのパートもファルセットの粒がそろっていないので時折かなり情けない声が聴こえてきたりします。 それでも、トゥッティの場合は何とか人数でカバーできてはいるのですが、第2コーラスだけがソロの合いの手を入れるというアリアの場合は、かなり悲惨です。さらに、福音書の部分で出てくるソロは合唱団員が担当しているのですが、ピラトなどの主役級は立派な声ですが、端役のメイドや僧侶たちがあまりにお粗末で、ほとんど学芸会的な様相を呈していました。 アリアのソリストも、カウンターテノールは聴きごたえがありますが、他の人は粒よりとは言えません。特にテノールは、なんとも大味で雑な歌い方に終始していました。 SACD Artwork © The Choir of King's College, Cambridge |

||||||

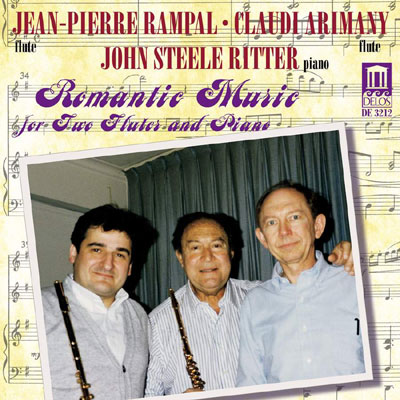

それからは順調に巻を重ねていたのですが、9巻目が出たところで突然リリースが止まってしまいました。まあ、このように様々な事情でシリーズが途中で頓挫するというのは珍しいことではないので、これもやっぱりダメだったか、と思っていたら、忘れた頃にこの第10巻が出ました。そして、その時には全集数の「分母」が「10」から「12」に変わっていたのです。 つまり、スタート時には10枚のCDに全曲が収まるはずだったものが、それから10年以上が経つと今までに知られていなかった作品が新たに「発見」されたために、もう2枚追加しないことには収まりきらなくなってしまったのでしょう。 そんな「新発見」のアイテムの一つが、以前こちらで聴いていた「2つのフルートとピアノのためのソナタOp.25」です。4つの楽章で出来ているこのソナタの後半の2つの楽章が、同じ作品番号で非常に有名な「アンダンテとロンド」として出版されていましたが、その自筆稿が2018年に発見されて、その全貌が明らかになったのですね。あいにく「世界初録音」はそのパユとアドリアンとのアルバムに先を越されてしまいましたね。「アンダンテとロンド」としては、すでに第2巻で工藤重典と一緒に録音していましたが、今回は別のパートナーとの録音です。 とは言っても、それ以外での「世界初録音」の割合は相変わらず高い今回のアリマニーのアルバムです。その中で、「ハンガリーの有名な聖歌と行進曲」という昔から伝わるハンガリーの曲をフルートとピアノのためにカール(弟)が編曲した8つの小曲集の最後にある「ラコッツィ行進曲」は、ベルリオーズの曲として有名ですよね。今回聴いてみると、そのもとになったハンガリーの行進曲は、ベルリオーズの曲と全く同じハーモニーと構成でした。リストも同じ曲を「ハンガリー狂詩曲第15番」の元ネタとして使っていますが、そちらは微妙にハーモニーや旋律の音型が変わっていますが、ベルリオーズは「完コピ」だったことが分かります。それを「ベルリオーズ作曲」としたのですから、今だったら大騒ぎになってしまったでしょうね。 さらに興味深いのは、フランツが作ったオペラ「2人の軽騎兵」という、パティシエの兵隊さんのお話(それは「ケーキ兵」)をフルートとピアノのために編曲したものでは、その導入部でアルトフルートが使われていることです。さらに、ここではフランツがホルン四重奏のために作った2つの作品をフルート四重奏に編曲したものも演奏されているのですが、そこでも4番フルートはアルトフルートのために書かれているのです。 この楽器は1855年頃にテオバルト・ベームによって初めて作られています。ドップラーたちはツィーグラーのマルチ・キーを使っていましたが、アルトはそのベーム管だったのでしょうね。 このCDには、1曲だけ、このシリーズのために録音されたのではなく、かつて別のレーベルからリリースされていたものが収録されています。それは、DELOSから1997年にリリースされたこんなアルバムからの、ドップラーの作品「アメリカ国民の歌によるデュエッティーノ」です。  ここでの2番フルートのアリマニー、そして先ほどの工藤さんとのアリマニーと、今回のアルバムでのアリマニーを聴き比べてみると、テクニック的には全く衰えは感じられないのですが、音は確実に変わってきているのが分かります。今回はもうスカスカの音で、高音もまともに出せなくなっていましたね。まだそんな年ではないはずなのに。 CD Artwork © Capriccio |

||||||

そのために、4人のソリストはオペラの主役のように堂々たるアリアを歌いますし、合唱は大音量で場を盛り上げます。そんな合唱は、まさに体力勝負ですね。おそらくこれを歌う時には、繊細なハーモニーで美しく歌い上げるのではなく、地響きのするようなど迫力で、時には暴力的だとすら感じられるような力強さが求められるのではないでしょうか。 事実、これまでに聴いてきた多くの演奏は、そのような合唱団によるものでした。それらは、たとえ音程がいい加減でも、迫力があり、特に低音が充実していた団体のものでは、まさにヴェルディ的な圧倒的な力が感じられたものです。 そんなところに、これまではバッハの宗教曲などをメインに指揮をしていて、この曲を演奏するのはこれが初めて、という指揮者による録音が登場しました。そのロン=ディルク・エントロイトナーという方は、そもそもライプツィヒの聖トマス教会の合唱団で歌っていたのがそのキャリアの始まりで、現在も自身で創設したユース・オーケストラとユース合唱団の指揮を行っていますが、レパートリーはバッハが中心でした。そして、何しろその演奏を行ったのがまさにそのバッハの牙城、聖トマス教会なのですから、彼はそうとうユニークなことを行っていたことになります。 この教会のコンサートと言えば、映像でもよく見ることが出来ますが、オーケストラと合唱団が演奏をしているのは、教会の祭壇の向かい側にある大オルガンの前のバルコニーです。そんなところに200人近くのメンバーが入ったのですから、ずいぶん窮屈だったでしょうね。 ところが、そんなミスマッチだらけの演奏(2017年11月25日のライブ録音)が、とても素晴らしかったのですよ。なによりも、合唱がユースならではのとても澄みきったピュアな声、それが大人数にもかかわらず完璧に繊細なハーモニーを作っています。ちょっとベースが弱いかな、という気もしますが、合唱全体が完全にまとまっているのでそれは全く欠点にはなっていません。 そして、そんな繊細さが、見事にヴェルディの音楽ともマッチしているのです。おそらく、それはヴェルディ自身も気づかなかったことなのかもしれませんが、この曲はそれほどの奥深いポテンシャルを秘めていたのだ、ということが分かりました。これはかなりショッキングな出来事でした。 オーケストラも素晴らしかったですね。かつて、さるプロのオーケストラの演奏でこの曲を生で聴いた時には、「Offertorio」のイントロの弦楽器がまるで音痴だったので、そんなに難しいのかな、と思ったことがあったのですが、ここでのメンバーは、いともやすやすと完璧なピッチで演奏していました。 金管楽器もものすごい迫力で、スカッとさせてもらえました。これがユースだなんて、信じられません。ただ、木管はちょっと存在感が薄かったような。 ソリストも、基本的にはこのような文脈の中でのキャラだったと思います。特にソプラノが、全く力まないで高音をクリアしているのと、低音も楽々出していたのは驚異的でしたね。ですから、テノールとバスの音程の悪さには、目をつぶることにしましょう。全体の完成度の中では、大した傷ではありませんから。 そして、録音がとても繊細かつダイナミックでクオリティの高いものだったのも、うれしいことです。 CD Artwork © Rondeau Produktion GmbH |

||||||

ただ、この時期にはフルートという楽器自体が劇的に改良されるという大事件が起こっています。この頃の一般的な楽器は、多くのキーをそなえた楽器でしたが、そこにテオバルト・ベームによって、それまでとは全く異なるメカニズムによる楽器がもたらされたのです。 このCDでは、ちょうどそのあたりに作られたフルートとピアノのための作品が実際に使われたであろう楽器で演奏されていて、ベーム以前とベーム以後の音が聴き分けられるようになっています。 それらの楽器は、1830年頃にイグナツ・ツィーグラーが作った10キーの楽器、1860年頃にH.C.シュテュンペルが作った11キーの楽器、そして、ベームの弟子のユリウス・マックス・ビュルガーが1890年頃に作った円錐管のベーム・フルートです。水の中で使います(それは「潜水艦」)。 ベームがその円錐管を最初に作ったのは1832年。さらに、1847年には同じメカニズムでより大きな音が出る円筒管の楽器を作り特許を取得、それが、現在に至るまでの「フルート」の原型となりました。 伴奏を担当するピアノも、やはり19世紀、1835年に作られたコンラート・グラーフのフォルテピアノです。現代の「ピアノ」と違って、ペダルで音色を変えることができます。 それだけの周到な用意をして、ヒストリカル・フルートのオーソリティ、ドロテア・ゼールは、8人の作曲家の作品を演奏しています。そのうちの4人、ラファエロ・ガッリ(「セビリアの理髪師」)、ジュール・ヘルマン(「ドン・ジョヴァンニ」)、ジュリオ・ブリチャルディ(「椿姫」)、ヴィルヘルム・ポップ(「リナルド」)のものは、円錐管のベーム・フルートが使われています。 ベームの楽器は、現代では全て円筒管になっていますが、ごくまれに、プロのオーケストラでもこの円錐管を使っているフルーティストがいます。そのぐらい、すでに完成された楽器なのですが、ここで聴かれるゼールの演奏では、特に初めの3人の曲は、ピッチがとても微妙なんですね。音を伸ばしている間に下がってきたりして、とてもそんな楽器とは思えません。最後の曲ではそれほどのひどさは感じられなかったので、これは曲によっての修練度の違いだったのでしょうか。 ツィーグラーの10キーで演奏されているのは、フリードリヒ・クーラウ(「オイリアンテ」)、モーリッツ・フュルステナウ(「タンホイザー」)、テオバルト・ベーム(「ルジニャーノのアデル」)の3人。なぜベームも、とお思いでしょうが、これはまだベーム管を作る前の作品だからです。フュルステナウは、「音の花束」で有名なアントン・ベルンハルトの息子です。父親は昔のタイプのフルートのためにそのエチュードを作ったのでしたが、息子にはベームの元で修業をさせています。そして、息子は父親の跡を継いでドレスデンのオーケストラに入るのですが、そこで同僚からベーム管ではなく、昔の楽器を使うことを勧められます。つまりドイツでは、ワーグナーがベーム管を嫌っていたので、20世紀に入るまで昔の楽器が使われ続けていたのですね。ここで息子が作ったのは、そのワーグナーのオペラの「夕星の歌」をテーマにしていますから、ゼールはワーグナーに対するリスペクトの意味を込めてこの楽器を使っています。確かに、ここで聴けるピアニシモは絶品です。 そして、シュテュンペルの11キーで演奏されているのが、この中では最も後期、1895年に作られたヨアキム・アンデルセンの(「ノルマ」)です。ベルリン・フィルの創設メンバーだった彼は終生昔の楽器を使っていましたから、当然この楽器、しかし、これはゼールには相性が悪かったのでしょうか、最初の高音でみっともない音になっていましたね。 CD Artwork © Profil Medien GmbH |

||||||

この作品は、ザンクト・フローリアンの院長であったミヒャエル・アルネートが亡くなって新たに院長に就任したフリードリヒ・テオフィール・マイヤーの就任式のために作られました。作曲はその年の4月ごろに始まり、8月にはスコアを完成させ、パート譜を写譜させた後9月14日の就任式で演奏されたのでした。 ところが、それだけの大仕事を行ったにもかかわらず、ブルックナーはその就任式の後のパーティーには招待されなかったのだそうです。かわいそうですね。傷心のブルックナーは、別のレストランで一人でやけ食いをしたのだとか。 そんなこともあってか、自分が正当に評価されていないのだといじけたブルックナーは、その年の終わりにリンツ大聖堂のオルガニストの試験を受けて合格し、そのままリンツに移ります。さらに、この時期にウィーンのジーモン・ゼヒターに弟子入りし、本格的に作曲を勉強することになるのです。 今回の「ミサ・ソレムニス」の録音は、先ほどの「レクイエム」同様ベンヤミン=グンナー・コールスによる「新々全集」の世界初録音ですが、さらにここでは、初演の際にブルックナーの曲の他に付け加えて演奏された曲も一緒に演奏されています。 その3曲とは、ロベルト・フューラーという、ブルックナーと同じ年のオルガニストで作曲家(彼は、ブルックナーにゼヒターに学ぶことを勧めた人)の「Christus factus est」と、あとは故人のヨーゼフ・アイブラー(モーツァルトの「レクイエム」のオーケストレーションに関わっていた人)の「Magna et mirabilia」、そしてヨハン・ゲンスバッハー(ウィーンのシュテファン大聖堂のカペルマイスター)の「Te Deum」です。これらは全て世界初録音だそうです。 このCDは、2017年にベルリンのコンツェルトハウスで行われたコンサートのライブ録音。ですから、その初演から163年後に、初めて初演と同じ形での演奏が実現したということになるのです。 そんな、記念すべきコンサートだったのでしょうが、スタート時の「Kyrie」などは、とてもRIASの合唱団とは思えないような無気力な歌い方だったので、ちょっとがっかりしてしまいました。確かに、このあたりは音楽的にもあまり魅力は感じられません。 ところが、次の「Gloria」(これと「Credo」は、最初の1句はプレーン・チャントが歌われるという「古典的」な形)になって、ティンパニやトランペットが入った生き生きとした音楽になったら、とたんに目が覚めたような演奏に変わりました。このあたりは、弦楽器の伴奏も、とても速い技巧的なパッセージが使われていたりして、前作の「レクイエム」よりも明らかに腕が上がっていることが実感できます。 最も感動的だったのは、ア・カペラで歌われる「Agnus Dei」の頭です。スキルアップしたオーケストレーションの中では、このシンプルさが光ります。テカテカです(それは「スキンヘッド」)。 CD Artwork © Accentus Music |

||||||

ここで演奏しているのは、フランクフルト放送交響楽団(正式な呼び名は「hr交響楽団」)と、その首席フルート奏者、クララ・アンドラーダです。名前からも分かるように、お生まれになったのはスペインです(フルネームは「クララ・アンドラーダ・デ・ラ・カレ」)。現在はヨーロッパ室内管弦楽団の首席奏者も務めています。かつてはあのエマニュエル・パユに師事したのだそうです。 そのパユが、最近NHK交響楽団とニルセンの協奏曲を演奏していましたね。その映像をNHKのテレビで見ることができましたが、この放送局が作曲家の名前を以前の「ニールセン」ではなく、きちんと「ニルセン」と言っていたのは驚きでした。そして、その時のパユが、まるで人間業とは思えないような軽々しさでこの難曲を演奏していたのにも驚きました。というか、この曲の録音を聴くと、到底常人には演奏できるものではないと感じさせられてきました。 しかし、このアンドラーダの演奏を聴いた時にはそんな感じが全くしませんでした。それでいて、それはニルセンのスコアを的確に再現したものなのだという満足感は十分にありました。そこで、もしかしたら今までのパユたちの演奏を聴いたときに感じていたものは、普通は「オーラ」と呼ばれて、その演奏家がいかに天才であるかを知らしめる独特の雰囲気だったのかもしれないと気づきました。同時に、そんなものがなくても、作曲家の思いを伝えることは十分に可能なのだと、彼女が教えてくれていたように感じたのですね。 極めて不遜な言い方ですが、この演奏を聴くことによって、これまでこのニルセンの協奏曲に対して抱いていた、「到底手が届かないもの」というイメージが、ほんの少しだけ「頑張れば自分でも出来るのではないか」というものに変わったのです。 それと同時に、今までちょっと苦手だったこの作品が、俄然親しみのあるものにも変わりました。メーカーのインフォでは「合奏協奏曲の味わい」(原文は「合唱協奏曲」)とありましたが、まさに、オーケストラの中の数々の楽器がフルート・ソロと絡み合ってコラボしている様子は、エキサイティングであると同時に、演奏家同士がとても楽しんでいることが伝わってきます。 イベールの協奏曲でも同じようなことが起きていました。こちらでも他の楽器との掛け合いが何度も登場するのですが、それらが喜びに満ちています。それでいて、フルート・ソロはいともあっさり細かい音符を滑らかに演奏しているだけなのです。そんな風に吹かれると、楽譜の難しさだけに捕らわれて聴いていたものが、もっとエスプリに満ちた曲として聴けるようになっていました。なんたって、最後の音が楽譜通りの高音のAで終わっていますからね。 アーノルドは、アカデミー賞受賞作品「戦場にかける橋」の音楽を担当した作曲家として有名です。ミッチ・ミラー合唱団によって歌われたそのテーマ曲「クワイ河マーチ」は大ヒットを記録しますが、これはアーノルドの作品ではなくそれ以前にあった「ボギー大佐」というマーチを編曲しただけのものです。この2曲を聴き比べてみれば、「ああなるの?」とわかるはずです。 フルート関係の作品は結構ありますが、ここで演奏されているのは2曲ある協奏曲のうちの「1番」と呼ばれているものです。弦楽器だけのオーケストラがバックですので、指揮者は立てずアンドラーダが「吹き振り」を行っています。ポップスのようなキャッチーなテーマが多く使われていて、親しみやすい作品です。フルートの高音が多用されますが、彼女の伸びやかな音が印象的です。 CD Artwork © Ondine Oy |

||||||

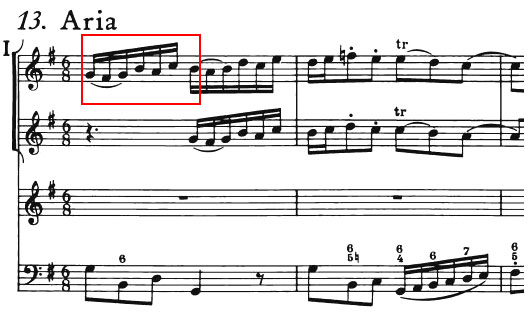

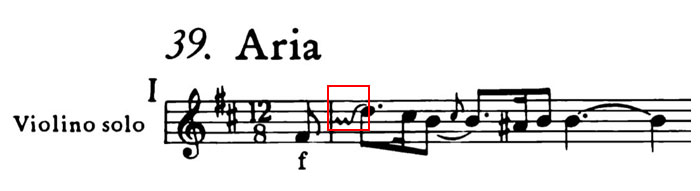

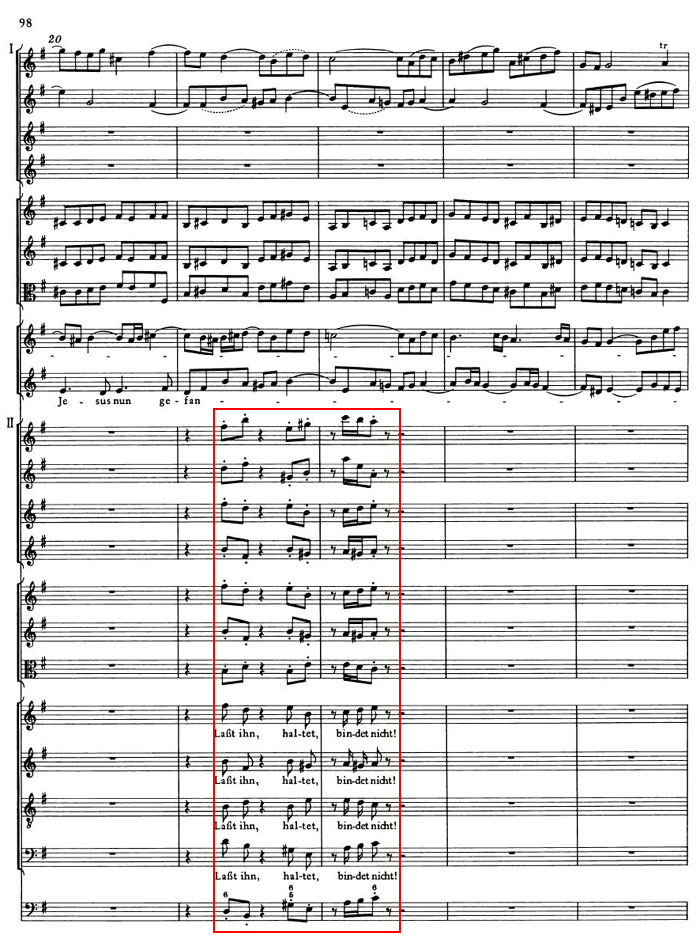

彼はそんなソロ活動の合間に指揮者としての勉強も行っていて、2005年には自ら「リ・アンジェリ・ジュネーヴ」という団体を創設し、そこでソリスト兼指揮者に就任しました。当初から、バッハのカンタータの全曲演奏を目指して、年に数回のコンサートを開催していて、ついに「マタイ」にまで到達したことになります。 この団体は、ピリオド楽器のアンサンブルと声楽アンサンブルが合体したものです。そこには、世界的に活躍している演奏家が参加しています。彼らのコンサートで特徴的なのは、合唱がステージの最も前にいて、オーケストラはその後ろという配置をとっていることです。  今回の「マタイ」は、2019年のイースターの前に行われた5回のコンサートの後、ジュネーヴの「スタジオ・エルネスト・アンセルメ」という、往年のスイスの大指揮者の名前を冠したホールで録音されました。この時はお客さんはいないので、合唱とオーケストラは大きな輪になって全員がそれぞれを見渡せるというポジションで録音を行ったのだそうです。このホールの音響はとても素晴らしく、それをTRITONUSのスタッフが余すところなく収録してくれていました。 今回の編成は、4声部の二重合唱全パートがそれぞれソロ一人、リピエーノの一人の二人ずつ、そこに、児童合唱のリピエーノも加わります。エヴァンゲリストのギュラはソロは歌わないので、合唱は17人です。つまり、イエスのアルノーは合唱ではリピエーノ担当です。 ソリストたちは粒ぞろい、ギュラはとてもソフトでしっとりとエヴァンゲリストを演じていましたし、多くのアリアや、ピラトやユダ、その他大勢のキャストを演じていたマクラウドも素敵でした。あえて言わせてもらえば、第2コーラスのアルトとベースがいまいちでしたかね。 そんな人たちの集まった合唱も、とても繊細な表情から、暴力的な表現まで、とても行き届いた演奏を聴かせてくれました。 オーケストラのメンバーによる自由な装飾には、ハッとさせられることがしばしばありました。たとえば、フルート・ソロのオブリガートが美しい49番のソプラノのアリア「Aus Liebe will mein Heiland sterben(愛のため、私の救世主は死のうとしている)」での、そのフルートなどは、全く予想外のところで思いもしなかったような装飾を行っていましたからね。 それと、装飾の記号の解釈の違いでしょうが、39番のアルトのアリア「Erbarme dich, mein Gott(私の神よ、憐れんでください)」は、やはり美しいヴァイオリンのソロで始まりますが、そのど頭の    しかし、この記号の形からすると、まず小さな山が2つあってから大きく上がる、というイメージですから、今回のマクラウドの方がそれらしいレアリゼーションのような気がしませんか?バッハ演奏の先駆けであるあの人は、どのように演奏していたのでしょう(それは「シュバイツァー」)。 同じように、今まで誰もやっていなかったことをやっているのが、27aのソプラノとアルトの二重唱「So ist mein Jesus nun gefangen(このようにわがイエスは捕えられてしまった)」と歌っているところに合唱が「Lasst ihn, haltet, bindet nicht !彼を解き放て、やめろ、縄をかけるな!」と、抗議の間の手を入れる部分です。楽譜では、ここはデュエットと合唱は同じビートなのですが、ここでは合唱の音価が半分になっていて、より切迫感を演出しています。  CD Artwork © Claves Records SA |

||||||

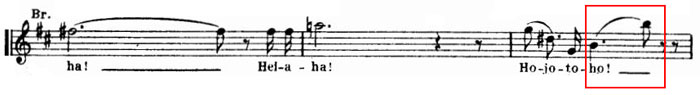

それは、2011年にロベール・ルパージュの斬新な演出(というか、舞台装置)によって注目を集めた「指環」ツィクルスのプロダクションの再演で、初演の時とはキャストがほぼ一新されていますし、指揮者もファビオ・ルイージからフィリップ・ジョルダンに替わっています。 とは言っても、メインキャストの中でジークリンデ役のアンナ=マリア・ヴェストブルックは2011年がMETデビューだったのですが、今回も出演しています。そして、以前はカウフマンが歌っていたジークムントが、スチュアート・スケルトンになっていたのです。なによりも、以前ブリュンヒルデを歌っていたデボラ・ヴォイトが案内役で登場して出演者にインタビューしたりしているのですから、まさに世代交代という感じがしましたね。 今回のキャストでは、そのジークムントのスケルトンにちょっと注目です。以前からこの人の名前は聞いていて、声を聴いたこともあるのですが、実物の姿を見たのはこれが初めてでした。「スケルトン」なんていうので、骨と皮だけのヒョロヒョロした人を想像していたのですが、実際はかなりのデブ、顔つきも野性的で、まるで熊のような感じでした。前回のカウフマンとは正反対の外見ですね。 もちろん、声もカウフマンとは全く別物で、彼のような精悍さや鋭さはあまり感じられません。そんな、ある意味「ユルい」声なのですが、それがなんとも温かみを感じさせてくれるのですね。 そんなスケルトンと、ジークリンデのヴェストブルックの二人が同じロールを歌っているラトルとバイエルン放送交響楽団のライブ録音のCDが出ました。こちらはやはり2019年の1月29日から2月10日までのリハーサルと本番を収録して編集したものです。これが終わってすぐに、この二人はニューヨークに行って、METで3月25日から5月7日までの5回の公演に出演していたのでした。 ラトルとこのオーケストラとの「指環」は、2015年の「ラインの黄金」が最初でした。今回の「ワルキューレ」と共通するキャスト2人のうち、フリッカは同じクルマンですが、ヴォータンがミヒャエル・フォレからジェイムス・ラザフォードに変わっていましたね。 録音は、前回はとても素晴らしかったのですが、今回はちょっとバランス的に不満が残ります。肝心の金管楽器が、ちょっと引っ込んで聴こえてくるのですよね。それがもろに感じられるのが第3幕の前奏曲、有名な「ワルキューレの騎行」です。ここであのモティーフがガンガン聴こえてこないことには、この曲を聴いた気分になれません(まるで「ワルキューレの奇行)」。 そこでの主人公を務めるスケルトンは、MET以上に素晴らしい歌を聴かせてくれていました。おそらく、METでは映像のためにルックスが邪魔をしてイメージが悪かったということがあったのかもしれませんね。やはり見た目は大切です。CDからは、無理なく響く美しい声が響き渡っていて、若々しいジークムントの姿が浮き上がって来るようでした。 一方のジークリンデ役のヴェストブルックは、METを見た時点でちょっとヤバいな、と思っていました。こちらはルックス的にはとても素敵、演技も上手で何も言うことはないのですが、肝心の声が何か無理をしているようで馴染めませんでした。 それが、このCDでは、第1幕などではそれほど違和感なく十分に楽しめたものが、幕が進むにつれて次第におかしくなっていきました。 それと、ブリュンヒルデのテオリンも、いまいちでした。そもそも、最近のこの役のソプラノは、  好きな曲だけに、なかなか理想的な演奏には出会えません。 CD Artwork © BRmedia Service GmbH |

||||||

さきおとといのおやぢに会える、か。

|

|

| accesses to "oyaji" since 03/4/25 | |

| accesses to "jurassic page" since 98/7/17 |