|

|

|

|

![]()

マグネット。.... 佐久間學

彼女の現在のポストはハイデルベルク交響楽団の首席奏者ということなので、そのサイトに行ってみたのですが、なぜかメンバー紹介のページがどこにもありませんでした。アマチュアならいざ知らず、プロのオーケストラで全員のメンバーが公開されていないサイトもあるんですね。なんでも彼女は23歳でこのポストに就いたのだそうです。 ここで共演しているのは、そのオーケストラではなく、ハイルブロンにあるヴュルテンベルク室内オーケストラという団体です。ここは、かつてゴールウェイと一緒にバッハ親子やクヴァンツなどのアルバムを作っていたところですね。 余談ですが、ゴールウェイの場合、デビュー・アルバムこそケネス・ウィルキンソンという大物エンジニアが担当していたものの、その後マイク・ロスという人がメインで録音を行うようになると、なんともポリシーが見えてこない残念な録音ばかりになっていました。そんな中で、このヴュルテンベルク室内オーケストラとの録音では、リリンクのカンタータ全集などを手掛けていたテイエ・ファン・ギーストがエンジニアだったので、いつものゴールウェイとは一味違う納得のいく音が聴けたような印象があります。 それは1989年から1993年にかけてのこと、今では指揮者も変わっていますから、音も全然違っているようでした。というより、最初に聴こえてきたインドルジッヒ・フェルトの「協奏曲」が、弦楽合奏にピアノとハープと打楽器が加わるというユニークな編成だったので、そんな風に感じてしまったのかもしれません。フェルトと言えば、そのゴールウェイも録音していた「フルート・ソナタ」が有名ですが、こちらの「協奏曲」の方は初めて聴きました。 この協奏曲は1954年に作られているので、1957年に作られたソナタとは作曲時期はそんなに違っていないのですが、その作風はかなり異なっているような印象を受けます。なによりも、この変な編成で特にピアノや打楽器がもたらすリズムが、彼が影響を受けたというバルトークとそっくりなんですね。これはソナタには見られないものです。さらに、第2楽章になるとティンパニの連打に乗って弦楽器がねっとりとした音楽を奏でるという、ほとんどブラームスの交響曲第1番の冒頭のような重々しさがあります。3楽章になってやっと、ソナタと同質の軽さが見られるようになるでしょうか。それは殆どハチャトゥリアンやプロコフィエフを連想させるテイストです。 そんな中でソリストのクリスティアンスは、ちょっと不思議な音を聴かせてくれています。なんか焦点のぼけた芯のない音なんですね。高音には変な倍音が混ざっていてクリアさがないというか。逆に低音は殆どサインカーブのようなピュアな音なので、迫力がまるでありません。指はとても回るので爽快感はありますが、なにかイマイチ物足りません。 ミェチスワフ・ヴァインベルクの「フルート協奏曲第2番」は、今まで何度も聴いてきましたが、ここではそれを弦楽オーケストラのために書き換えたバージョンが演奏されています。なんでも、その形での世界初録音なのだとか。この曲には、ソロのフルートがオーケストラの中の管楽器と絡む場面が数多く登場しますが、ここではそれらが全て弦楽器に置き換わっているので、かなりの違和感があります。それが、このソリストのモノクロームな音色には合っているのでしょうが。 CD Artwork © Profil Medien GmbH |

||||||

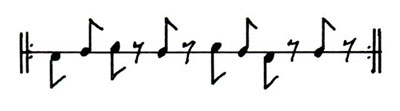

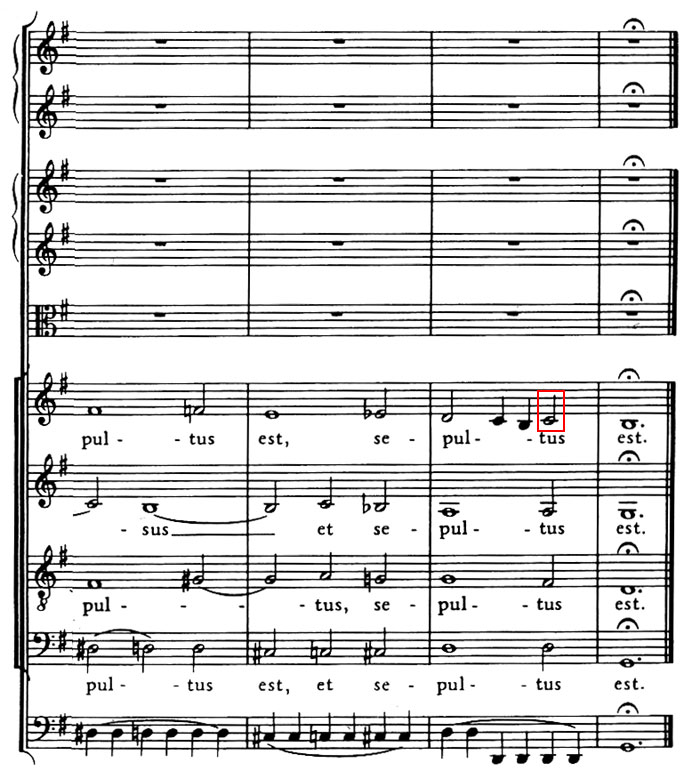

これはその後同じ曲目で2枚組のCDとしてリイシューされましたが、その時もこの「ドラミング」は1枚には収まらず、4つのパートの中の最後の1つが2枚目のCDに入っていました。しかし、今回は全曲が1枚のCDに収まっていました。かつては1時間半かかっていたものが今回は1時間弱にまで短くなっていたのです。 それは、この曲の演奏のされ方を考えれば納得できます。これがこの曲の基本的なリズムパターンです。  「ドラミング」というタイトル通り、ここでは最初に「調律されたドラム」が登場します。実際には「ボンゴ」と呼ばれる2つの小さな太鼓がペアになった楽器ですが、それがきちんと「gis-h」と「ais-cis」とに「調律」されたものが2組ずつ使われています。ただ、それだけが使われるのは、4つのパートに分かれているこの曲の最初のパートだけです。ここでは、4人の打楽器奏者が全部で8個の「ドラム」を叩きます。 「パート2」になると、「ドラム」はなくなって9人の打楽器奏者が演奏する3台のマリンバと2人のヴォーカルが登場します。「パート3」では3人の打楽器奏者による3台のグロッケンシュピールと2人のヴォーカリストによる口笛、そこにピッコロが加わります。「パート4」ではすべての楽器が12人の演奏者によって演奏されます。 これらの「パート」は、続けて演奏されるので、その変わり目は前の楽器に次の楽器が重なってきて、いつの間にか変わっている、という状態になります。そのような「いつの間にか」という感覚が、この曲の場合は重要になってくるのですが、これが最初にLPでリリースされた時には、2枚のそれぞれA面とB面に1パートずつ収録されていたために、その切れ目では一旦演奏を止めて盤を交換しなければいけませんでした(その変わり目はフェイド・アウトとフェイド・インになっていました)。これでは、せっかくのライヒの目論見が台無しですね。 それがCDになった時も、その演奏では1枚には収まらなかったので、「パート3」と「パート4」 の間で止めなければいけませんでした。それがやっと、中断なしに全曲を聴くことが出来るようになったのですね。それが今回のCDの最大の利点です。 もちろん、それだけではなく、40年以上の時間が経って世の中が全く変わってしまえば、演奏自体が大きく変わってしまうのは当然のことです。かつて、ひたすらパルスを生み出すことに専念していたストイックさはここでは姿をひそめ、内から湧き出るエクスプレッションに満ちていると感じられるのは、そんな一例です。「ミニマル」は、コリン・カリーによって確かな「変貌」を遂げていました。 第4部の途中で「食べてなかった」と聴こえるのが面白いですね。 CD Artwork © Colin Curie |

||||||

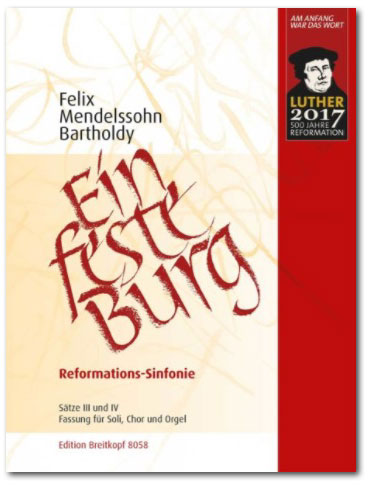

さらに、この録音にはもう一つサプライズがあって、2017年が宗教改革の500年記念に当たるということで、それに向けて新たに作られた楽譜が用いられています。それはトルステン・シュテルツィクという人によって編曲されたものでした。彼は1963年に生まれたオルガニストで教会音楽の指揮者なのですが、作曲にも興味があって2012年にこの編曲を完成させ、それが2016年にブライトコプフ&ヘルテルから出版されています。  具体的には、第3楽章ではまずソプラノのソロでファースト・ヴァイオリンによるあの切ないメロディが詩篇46「神はわたしたちの避けどころ」の歌詞で歌われます。それはやがてオーケストラにはないメロディも用いられ、練習記号「A」(33小節目)の前からリピートして頭に戻り、今度はテノールとソプラノのデュエットになります。 そして、この楽章の最後の3小節をカットして、すぐに第4楽章に入りますが、本来はフルートのどソロで始まるところに合唱が加わって、ルターの「神はわが櫓」を歌い始めます。それが24小節続いたところでまた頭に戻り、今度は声楽なしのオリジナルの形で繰り返されます。それはそのまま次のAllegro vivaceへと続き、そこからは合唱とソリストたちがオーケストラのどこかの声部をなぞって、常に賑やかに歌い上げるということになります。 これは、なかなか楽しいアイディアですね。第3楽章のテーマなどは、それこそ歌謡曲(昭和歌謡?)にそのまま使えてしまえそうなキャッチーなメロディですから、それを実際に歌手が歌ったって何の違和感もありません。第4楽章はそもそもコラールが元ネタなのですから、それが合唱で歌われれば、さらにその意味がはっきり伝わってきます。楽譜も簡単に手に入りますし、これからはこの形の演奏があちこちで聴かれるのではないでしょうか。この楽譜はオルガンと声楽のためのリダクションですので、その編成だったらなおさら簡単に演奏できるでしょうね。 このCDでは、ピリオド楽器のオーケストラが演奏しています。弦は8.8.6.4.2という小編成なので、とても細やかなアンサンブルが楽しめます。第1楽章では、ワーグナーの「パルジファル」でも使われる「ドレスデン・アーメン」でのガット弦のピアニシモは絶品です。第2楽章の木管のアンサンブルも完璧、とても颯爽としています。 そして、後半の楽章では、声楽が入るところでは見事に溶け合い、オーケストラだけのところとの対比をきっちり聴かせてくれています。 これだけだと30分もかからずに終わってしまいますから、カップリングでメンデルスゾーンとはとても深い関係のあったデンマークの作曲家、ニルス・ゲーゼの「交響曲第3番」が演奏されています。この曲は以前聴いたことがありましたが、それとはまるで別の曲かと思えるほどのアプローチの違いがありました。何よりテンポがとても速いので、メンデルスゾーンとの関連性がよりくっきりと伝わってきます。第4楽章などは「イタリア」の第1楽章や第4楽章の精神が見え隠れするようです。 CD Artwork © querstand |

||||||

2011年8月に、この音楽院とイェール大学のグリークラブによって設立されたのが、このアルバムでの演奏者、「イェール・コーラル・アーティスツ」という16人編成のプロフェッショナルな混声室内合唱団です。指揮をしているのは、2003年からグリークラブの指揮者を務めていたジェフリー・ドウマです。 この合唱団のメンバーは、アメリカ全土から集められました。それぞれ、すでにプロフェショナルな合唱団のメンバーだった人も含まれていて、その中にはあの「シャンティクリア」や「コンスピラーレ」といった団体に所属していた人もいます。 ここで彼らが、やはりイェール大学音楽院のオーケストラと共演しているのは、アメリカの3人の作曲家による3つの作品です。そのうちの2つは、これが世界初録音となります。 そもそも、このアルバムは、ハーバード大学で作曲を学び、現在はこの音楽院の教師でもあるハナー・ラッシュが作った「レクイエム」の世界初演が行われたコンサートのライブ録音です。こちらにあるように、2016年9月24日にニュー・ヘイヴンのセント・メリー教会で行われたコンサートでは、このアルバムと同じ曲目が演奏されています。それは、確かにジャケットのクレジットでも分かります。  その、ラッシュが作った「レクイエム」は、テキストが本来のラテン語の歌詞ではなく、そこから彼女自身が英語に訳したものになっているのです。その訳も、原文の逐語訳ではなく、もっと自由奔放なものに変わっています。そこまでして彼女が作りたかった「レクイエム」は、単に一個人の死を悼むのではなく、人類全体が抱えている喪失感のようなものまでを表現することを目指しているのだそうです。 音楽的には、「Requiem aeternam」からは、まるでメシアンを超低速で演奏したようなものが聴こえてきます。その中で、アクセントとして機能しているのがハープのパルスなのですが、それを演奏しているのが作曲家自身というのも驚きです。彼女はハーピストとしても活躍しているのですね。この作品ではハープはのべつ聴こえてきます。 「Dies irae」では、複雑なポリリズムが展開されています。ただ、そこから聴こえてくるのは激しさではなく、混沌とした情景です。合唱はひたすら「嘆き」を演出しています。 「Agnus Dei」と「Lux aeterna」の間には、やはり自由に英訳された「詩編」の「深き淵より」が、ア・カペラの合唱によって歌われています。それは、まるでルネサンスのポリフォニーのようなフォルム、しかし、そこでの合唱の表情は、もっと生々しいものでした。 この合唱団は、さすがのソノリテで、見事にこの曲の精神を表現していました。それは、やはりイェールで教鞭を執っているミニマリスト、デイヴィッド・ラングが、労働運動活動家ユージン・デブスの1918年の裁判での陳述をそのままテキストにして作った「Statement to the Court」や、イェールの卒業生であるテッド・ハーンの多層的なア・カペラの作品「Consent」でも、的確なリアリティを産んでいます。思わずエールを送りたくなるような素晴らしい合唱です。 CD Artwork © Naxos Rights US, Inc. |

||||||

彼は1730年代にはプラハに住み始め、教会のオルガニストとして働きますが、1745年にはマインツの楽長に就任します。しかし、何らかの事情でそこはクビになり、それ以後はヨーロッパ中を放浪することになるのです。 そんなツァハのプラハ時代に作られた2つの宗教作品「荘厳レクイエム」と、「聖母マリアの晩祷」が、このCDには収録されています。「レクイエム」の方は割と有名ですでに録音されたものがありますが、「晩祷」はこれが初めての録音となります。 「レクイエム」では、4人のソリストと合唱がオーケストラをバックに歌う点とか、伝統的なテキストがそのまま使われているという点では、その半世紀ほど後に作られることになるモーツァルトの作品と同じ形をとっています。作風も、もうすでにバロック時代の様式は薄れ、古典派の様式になっていることも分かります。ただ、「Dies irae」ではモーツァルトは全てのテキストを使っていますが、ツァハはその2/3をカットしています。 面白いのは、あちこちにそのモーツァルトの予兆のようなものが現れていることです。まず、冒頭の「Requiem」の後半「Te decet hymnus」ソプラノのソロによって歌われるのですが、そこにはモーツァルトの未完のハ短調のミサの中のソプラノのアリア、「Et incarunatus est」の中のフレーズに酷似したフレーズが登場しています。 さらに、それに続く「Kyrie」が4声のフーガなのですが、それがそのまま最後の曲の「Cum sanctis」に歌詞だけ変えて使われているというのも、モーツァルトの「レクイエム」と同じです。もっとも、モーツァルトの場合は「Cum sanctis」はジュスマイヤーが補作していますから、これは単に当時の様式に則っただけのことなのでしょう。 実は、このフーガ(もちろん、ツァハのものですが)は、そのままオルガン・ソロのために他の人によって編曲されたものがあって、これが結構有名なのだそうです。そのテーマは半音進行を多用したとても暗いものなのですが、それは少し前、バロック時代には広く知られていた「修辞学(レトリック)」で用いられる「フィグーラ」の一つ「Passus duriusculus(パッスス デュリウスクルス=辛苦の歩み)」に相当するのだそうです。しかも、そこでは1オクターブの中の12個の半音が全て使われているのです。これは、バッハの「ロ短調ミサ」の2番目の「Kyrie」と全く同じことが行われていることになりますね。 これは、1世紀以上後の同じボヘミアの作曲家ドヴォルジャークが作った「レクイエム」の中でも、主要なモティーフとして用いられることになります。 一応そんな暗い雰囲気に支配された曲ではありますが、「レクイエム」全体ではもう少し別の情感も表現されていて、なかなかの多様性が感じられるようです。「Domine Jesu Christe」の中の「Sed signifer」はソプラノのソロですが、オペラのアリアのような華やかなコロラトゥーラのフレーズが入っています。 このソプラノのミハエラ・シュロモヴァーという人は確かな力を持っているようですが、残りの3人のソリストは、発声や技巧の点でやや危なげなところが感じられてしまいます。バスのヤロミール・ノセクという人などは、コミカルなキャラで売っているのでは、とさえ思ってしまう時もありますね。合唱もそこそこの技量はあるものの、なにか無気力で面白味に欠けています。 カップリングの「晩祷」もなかなかヴァラエティに富んだ曲調。ヴィヴァルディの「冬」を思わせるような厳しい曲があると思うと、「Magnificat」では派手な鐘の音などが聴こえてきたりします。 CD Artwork © SUPRAPHON a.s. |

||||||

ただ、2015年に作られたホルン協奏曲はもしかしたらこれが「世界初演」かもしれませんが、それ以外の2010年のクラリネット協奏曲と、2013年のフルート協奏曲は「世界初録音」ではあっても「世界初演」ではありません。というのも、この2曲はそれぞれスウェーデンのクラリネット奏者、ホーカン・ローゼングレンと、フィラデルフィア管弦楽団の首席フルート奏者のジェフリー・ケイナーからの委嘱によって作られていて、初演は彼らによって行われているからです。 ホルン協奏曲を作ったのは、1950年生まれのブラッド・ワーナールという人です。この方は元々ホルン奏者でした。クラシックの団体だけでなく、ジャズのビッグ・バンドなどにも参加していて、後にはLAでスタジオ・ミュージシャンとして映画やCMの音楽で大活躍されていました。ブックレットには彼が若いころ参加していたバンドの中に「ザ・ボス・ブラス」の名前があったので、どこかで聴いたことがあるな、と調べてみたら、こんなところにちゃんと名前がありました。「シンガーズ・アンリミテッド」の1978年のアルバムです。   古典的な3楽章形式をとっていますが、基本的な作風は「ミニマル」でしょう。第1楽章はタイトルが「Tintinnabulations」とまるでペルトのよう、ご丁寧に実際の「ベル」の連打が象徴的に使われています。そこにオスティナートのリズム・パターンがさまざまに変化して、単純化からは逃れています。「Elegies; Lamentations」と題された第2楽章ではとても静かなたたずまいの中から、広大な風景が広がります。そして、第3楽章の「Tarantella」は、文字通り6/8拍子のリズムの中で、シュトラウスの「ティル」の冒頭のホルン・ソロが登場するようなお遊びも見られます。なにか、才能の無駄遣いのように感じられるのは、気のせいでしょうか。 1958年生まれのフランク・ティケリが作ったクラリネット協奏曲も、やはり楽章は3つですがタイトルが凝ってます。それぞれ、「ジョージへのラプソディ」、「エーロンへの歌」、「レニーへのリフ」となっていて、そのようなファースト・ネームをもつ3人のアメリカの作曲家、ガーシュウィン、コープランド、バーンスタインへのオマージュを表明しているのです。第1楽章は、本当にガーシュウィンの「ラプソディ・イン・ブルー」の冒頭のクラリネット・ソロが引用されていたりします。そのあとは、とても技巧的なフレーズがてんこ盛りでソリストのテクニックが試されるような部分、ここでのソリスト、ジマーマンは、とても上手なのにそれが全然楽しく聴こえてこないのが残念です。第2楽章はやはりコープランドの何かの作品のようなのどかな情景が広がります。隠微な情景ではありません(それは「ソープランド」)。第3楽章はもちろんジャズ。けだるいブルース調の部分は様々な打楽器を使ったオーケストレーションに独特の味がありますが、スウィングが始まると平凡な曲になってしまいます。 フルート協奏曲を作った1955年生まれのベフザド・ランジバランはイランで生まれ育った人です。この曲の中には、彼の母国のイディオムが豊富に詰め込まれています。特に、フルートのカデンツァはまさにオリエンタル・ムードが満載です。ただ、曲全体はほとんどがイベールのフルート協奏曲からの引用のように思われてしまうのは、ちょっと安直。フルートのエリック・グラットンは、そのどちらの要素にもフレキシブルに対応して、多彩な音色と卓越したテクニックを披露してくれます。 CD Artwork © Naxos Rights US, Inc. |

||||||

ただ、クリスティ自身は、幼少のころからバッハも含めて、バロック音楽全般を聴いていたようですね。それは彼の家庭環境のおかげ、お母さんがニューヨークの教会の聖歌隊の指揮者をしていたのだそうです。彼はバッファロー生まれのアメリカ人、ハーバード大学とエール大学に学んでいますが、後にフランス国籍を取得するのですね。 クリスティは10歳ぐらいの時にそのお母さんの指揮する教会での演奏で、オルガン伴奏による「Gloria in excelsis」と「Et resurrexit」を聴いて以来、「ロ短調ミサ」が大好きになったのだそうです。 そんな、待望の「ロ短調」全曲は、2016年から2017年にかけてのツアーで取り上げられていました。2016年6月にロンドンのロイヤル・アルバート・ホールで行われた「プロムス」でも演奏されていましたね。このCDは、2017年9月にパリのフィルハーモニーで行われたコンサートのライブ録音です。 CDが始まると、まずこの広大なホールのざわめきが聴こえてきます。これは、よくある「ライブ録音」とは言ってもお客さんが入っていない状態でリハーサルを録音して編集したものではなく、まさしく「ライブ」そのものであることが分かります。それは、聴きすすんでいくうちに現れる、ちょっとしたアンサンブルの乱れなどによっても、しっかり確認することが出来ます。もちろん、それらは些細な疵でしかなく、この演奏を支配する生命感にあふれたグルーヴの邪魔になるものでは決してありません。 そう、これは、宗教曲にはあるまじき、型破りなほどに「世俗的」な情感にあふれた名演です。それはクリスティ自身もライナーノーツで語っているように、バッハの作品がそもそも内包している「世俗性」、言い換えれば「人間臭さ」を前面に押し出した画期的な演奏だったのです。 まず、設定されたテンポはかなり速め、そして、先ほどの2曲、「Gloria in excelsis」と「Et resurrexit」のようなそもそも開放的に作られている曲はさらに華やかさにあふれて激しく盛り上がります。クリスティはアリアの時には指揮をせずに、通奏低音のチェンバロを演奏することに専念していますが、これもとても華やかなレアリゼーションを見せていて、心が躍ります。ソリストたちも、トリルなどの装飾は前打音を長く伸ばすというフランス的な表現がとられているので、優雅さはさらに増しています。 さらに、「Crucifixus」のような、本来は暗〜い情感が漂うはずの曲でも、合唱はとことん「明るく」歌っていますね。面白いのは、この曲の最後で、ソプラノが最後の小節のひとつ前のD7の和音の7音である「C」を、小節線を越えて伸ばして最後の小節でアポジャトゥーラとして機能させていることです。こんなスリリングな演奏は、初めて聴きました。  CD Artwork ©c harmonia mundi musique s.a.s. |

||||||

いや、それは単なる勘違いだと後に分かるのですが、最初にその新聞広告を見た時には、すごいものが出たのだな、と思ってしまいました。その時に買っておけばよかったのですが、その後達郎自身がその番組の中でそのことについて語りはじめる頃には、それは書店からは姿を消していました。もちろん、ネット書店であるAmazonでも同じ状況、入手できるのはぼったくりに近い価格が付けられた中古本だけでした。 その達郎の番組では、毎回その雑誌の特集がらみの特集を組んでいて、そこで紹介される雑誌を買ったリスナーたちの反応を聴いていると、これは絶対入手しなければいけないと思うようになってきましたね。何しろ内容がとても濃いようで、それを収めるためにとても小さな字で組まれているのだそうです。多くの人が、「これでは読めない」というほどの小ささ、いったいどんだけの情報が詰まっているのでしょう。 そうしたら、最新の放送で「増刷されたそうですね」と言っていたではありませんか。即刻Amazonで入手したのがこれです。もちろん定価の680円(税込)でしたよ。こういう隔週誌で増刷というのはかなり異例のことのようですが、なんでもこれが「ブル史上3度目」なんだそうですね。 めでたくゲット出来たその雑誌を見てみると、そこには軽い失望感がありました。言われているほど「濃く」はないのですね。それは25年のすべてのデータを再現したものではなく、番組の中で時折行われていた「特集」をいくつか集めただけのものだったのです。考えてみれば当たり前の話で、そもそもそんな膨大なものがこんな雑誌1冊に収まるはずもないのですね。 気を取り直して、その「特集」の再現を読んでみると、非常にコンパクトにまとまってしまっていますが、それらは達郎が番組の中で事あるごとに強調していたタームばかりでした。確かに、こうして1ケ所に集まっていると、その精緻さは尋常でないことに気づきます。これは、ポップ・ミュージックの成り立ちを幅広い視野で語った、恐るべき資料です。 そのタームは、音楽のジャンルについてのものと、それらを支えた個人についてのものに分かれています。圧巻は、主にプロデューサーなどが登場する「個人」の部分、それらは、ほとんどこの番組を通して知った名前ばかりですが、音楽シーンを支えていたのは間違いなく個別の人間なのだということがよく分かります。というか、ポップ・ミュージックではヒットした曲だけにとかく注目が向きがちですが、そこに製作者のサイドからの視点を盛り込むことはとても斬新に感じられます。 というか、その手法は馴染みのあるクラシック音楽では常套手段だったことにも気づかされます。達郎と言えばクラシック音楽には無縁のように思われがちですが、長年この番組に付き合っていると、そちらの方面でも彼はしっかりとした審美眼を持っていることも分かります。なんたって、彼の最大のヒット曲「クリスマス・イブ」は、パッヘルベルの「カノン」が下敷きになっているのですからね。 それに関しては、「Sunday Songbook」のプロトタイプとも言うべき、その前にNHK-FMで3年間放送されていた「サウンドストリート」の中で、この曲が出来たばかりの時に「パイヤールが演奏した『パッヘルベルのカノン』を聴いて、作った」というようなことを言っていたことを思い出しました。クリスマスとは縁もゆかりもなかったこの曲を、クリスマスの定番にしてしまったのは達郎だったのです。 Magazine Artwork © Magazine House Co., Ltd. |

||||||

とは言っても、確かに前世紀には作曲家自身の録音がほとんど唯一の音源だったためこのCDのインフォでも、「この記念碑的な作品は演奏機会もあまりなく、CDになることも珍しい作品です」とまで言い切ってしまったのでしょうが、今世紀に入ってからはもうすでに少なくとも3種類のCDがリリースされているのですから、決して「珍しい」わけではありません。 1971年に初演されたこの作品には、「歌手と演奏家とダンサーたちのためのシアター・ピース」というサブタイトルが付けられていました。そう、当時は世の中では「シアター・ピース」というものが流行っていたのですよ。おそらく、今では「それ、なに?」という人は多いのではないでしょうか。アニメじゃないですよ(それは「ワン・ピース」)。確かに、あれほど盛り上がっていた「シアター・ピース」のブームはいつの間にか終わってしまい、この21世紀の芸術のシーンでは見事に消え去っています。 それがどんなものなのかは、このCDのブックレットに載っている写真を見れば、その片鱗ぐらいは分かるかもしれません。フィラデルフィア管弦楽団の本拠地、ヴェリゾン・ホールのステージの上にはさらに一段高いステージが設けられ、そこには合唱団やソリスト、さらにはダンサーが入り混じっていますし、後ろにはブラスバンドのような一群も座っています。オーケストラ本体は下のステージで演奏していて、ネゼ=セガンがそれら全体を指揮する、という形ですね。 そのブラスバンドの最前列には、フルートの副首席奏者デイヴィッド・クレーマーの姿が見えます。そして、その隣には、これが録音された2015年には首席ピッコロ奏者だったはずの時任和夫さんの姿もありますよ。 そんなごちゃごちゃしたステージは、曲の進行に従って出演者の配置もどんどん変わっているようでした。つまり、そこで演奏される「音楽」も、さまざまに変わっていくのです。コロラトゥーラ・ソプラノがハイ・ノートでわめいた後にマーチング・バンドがノーテンキなマーチを演奏したり、唐突に弦楽合奏で「癒し系」が披露されたと思ったら、ギンギンのロック・ン・ロールが始まる、といった塩梅です。 確かに、1970年台にはそのようなスタイルの「ショー」がもてはやされる社会的な背景はありました。おそらく、音楽によって世の中が変えられるだろうと本気で思っていた人たちもいたかもしれません。そんな中で試みられたのがこのバーンスタインの「シアター・ピース」なのでしょう。 それから半世紀近く経って、「社会」は全く変わってしまいました。もはやそこではそのような試みは存在する意味も必要性も完璧に失っていたのです。もし仮にこの作品が今でも意味を持つのだとすれば、それは、時代を超えた普遍性がその中に秘められているからなのでしょう。たとえばモーツァルトの音楽の中には間違いなく存在している普遍性と同じものがバーンスタインの音楽の中にもあるのかどうか、2015年にこの「シアター・ピース」を上演し、2018年にその録音を販売するというのは、それを確かめる作業にほかなりません。 率直な感想ですが、ここではバーンスタインの提示した「素材」そのものは、間違いなく普遍性を持ったものであるにもかかわらず、それがそのままの形で演奏された時には、見事に今の社会からは乖離した異様な姿を晒すという結果に終わっていたのではないでしょうか。いかにも70年然としたベース・ギターの響きは、もっと「今」に適応した姿で現れれば、単なる懐古趣味に陥ることはなく、確かな意味を持つことも出来たはずです。 CD Artwork © Deutsche Grammophon GmbH |

||||||

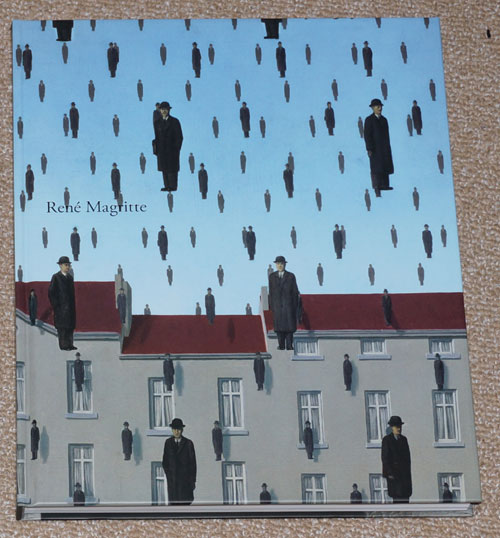

ここで演奏されているのは、基本的に無伴奏の小さな曲ばかり15曲です。そのうちの11曲が世界初録音なのだそうです。作曲家は、1931年生まれの物故者から1981年生まれの若者まで、幅広い世代の人が14人、完璧に初めて名前を聞く人ばかりでした。 なんせ、ベルギーの「現代音楽」などはほとんど未体験ですから、恐る恐る聴きはじめると、最初のルディ・タス(1957年生まれ)の作品「Ave Maria」ではとてもやわらかく美しいハーモニーに乗って、女声ソリストの声が聴こえてきました。名前を見ると、それはヘレン・カッサーノ、サッカーのコーチではなく、この合唱団の指揮者ではありませんか。指揮者が自らソロを歌うというのは、かつてはダイクストラあたりがやっていたことがありますね。彼女は、合唱指揮者であると同時に、ベルギーの多くの合唱団の団員として活躍してきたというキャリアがあるのだそうです。そんな、合唱を知り尽くした人のソロが、美しくない訳がありません。いや、この方は、声だけではなく、その姿もとても美しいことは、ブックレットの写真からも分かります。 このブリュッセル室内合唱団は、彼女が王立ブリュッセル音楽院の学生などと2007年に創設したもので、アマチュアとプロの集まり、メンバーは10ヶ国から集まっているのだそうです。その演奏レベルはものすごいものがあって、なんと言っても全てのパートの声の均質性と、ハーモニーを形作るピッチの正確さは比類のなさを誇っています。言いかえれば、そのサウンドは女声も男声もほとんど区別がつかないほどで、合唱団はまるで一つの楽器のように聴こえてきますし、どんな不協和音でさえ美しく響かせる術を、全員が備えている、ということになります。 ここで聴くことができる曲たちは、すべて、古典的な和声をベースにしたものばかりです。とは言っても、個々の作曲家の個性は歴然としていて、べつに前衛的な手法に頼らずとも、確かな主張を持った音楽を作ることは可能なのだという、ごく当たり前のことが再確認出来ます。そんな中で、1954年生まれのリュック・デュピュイという人が作った「Stabat Mater」では、プレイン・チャントからミニマルまでの幅広い素材を駆使して、とても聴きごたえがありました。 もう一人、ピート・シェルツという1960年生まれの方の「戦争」という作品は、シンプルな反戦の思いが、とても美しいハーモニーで訴えられています。サスペンデッド4から属七に移行してもそれから先は常に解決しないという和声は、なにかのメタファーなのでしょう。 こうして実際に曲を聴いてみると、ジャケットのマグリットにも意味があるのでは、という気になってきました。マグリットは一応シュール・レアリスムの画家ということになっていますが、同じ作風のダリなどに比べるとその「写実」のあり方がずっと穏やかな印象があります。そこには決して恐怖感のようなものはなく、もっと安心して身を委ねられるような肌触りがあるように感じられるのですが、そんな雰囲気がこのアルバムの中のどれを聴いても伝わって来るのですね。そういう意味で、このジャケットは見事にアルバムのコンセプトを反映しているように思えるのです。 ベルギーは、独立国家として成立したのは19世紀のことです。しかし、かつて「フランドル」と呼ばれていたこの地方は、ルネサンス期からポリフォニー音楽の中心地として、多くの作曲家を輩出してきました。そんな合唱音楽の沃野が現代に於いて見せる豊穣は、あまりに美しすぎます。 CD Artwork © Quintessence BVBA |

||||||

おとといのおやぢに会える、か。

|

|

| accesses to "oyaji" since 03/4/25 | |

| accesses to "jurassic page" since 98/7/17 |