|

|

|

|

![]()

そなたの形式。 佐久間學

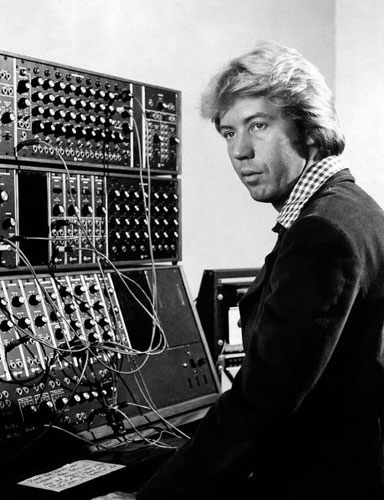

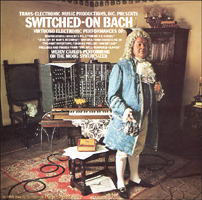

これは、まさに商用シンセサイザーの「パイオニア」であったモーグ・シンセサイザーの最初期のモジュール・アッセンブルを使って、ほぼ初めてクラシックの作曲家が作った曲などが収録されているものです。そもそも、このジャケットの元になったのが、その「モーグ」の前で撮られたポートレートなんですよね。  この方は、1939年に生まれたアメリカの作曲家チャールズ・アンドリュー・ルーディン(ルーディーン)です。彼はテキサス大学でピエール・シェッファーの「ミュージック・コンクレート」とか、シュトックハウゼンの「電子音楽」といった当時のヨーロッパの「実験音楽」を知ることになります。そして、そのシュトックハウゼンに学ぶために、ペンシルベニア大学にも入学します。 その頃、彼の高校時代の親友が、有名なダンサーで振付師のアルウィン・ニコライのカンパニーに参加したため、彼はニコライと親しくなります。そのころ、ニコライは、彼のカンパニーのサウンド・エンジニアから、ロバート・モーグが新しく作ったシンセサイザーのプロトタイプの事を知り、1964年には、その最初の製品を購入していました。それを、ニコライは実際に使ってみたのです。 ルーディンは、ペンシルバニア大学が実験音楽のためのスタジオを作ることを知って、この体験を大学に知らせると、大学はさっそくモーグとコンタクトをとって、モーグの設計によるスタジオを完成させました。そして、そこで1966年にルーディンが作ったのが、「Il Giuoco(The Game)」という作品です。これには「Abstract Opera #1」というサブタイトルが付けられていますが、さらに、1967年には「Abstract Opera #2」にあたる「Paideia」という曲も作られます。 さらに、同じ年には、電子音楽のアルバムを作ることを考えていたNONSUCHから、全曲オリジナルのシンセサイザーの曲をという委嘱を受けて「Tragoedia」のというLPを制作、リリースします。   この二つのグループ、60年代のものは録音があまりよくありません。解像度が低い感じですね。さらに「Il Giuoco」にはモーグだけではなく、ソプラノ歌手が歌ったものをサンプリングして音源として使っているあたりが、ちょっとアンフェアでしょうか。それに比べると、70年代の音は、まるで録ったばかりのようなエッジのきいた音になっています。 ここでのルーディンの作風はそれこそ12音を使ったものやヒーリングっぽいもの、あるいはきちんとビートに乗った「テクノ」っぽいものと、多様です。決して、同じ手法だけを使い続けるという手抜きは行っていません(それは「ルーティン」)。 註:画像やバイオグラフィーなどは、Astronauta PinguimのブログInterview with Andrew Rudinに多くを負っています。 CD Artwork © Centaur Records, Inc. |

||||||

これは、彼のプライベート・レーベルであるPHIからのリリースですが、彼らは以前にもHARMONIA MUNDIのアーティストだったころに、この曲を2度録音していました。最初は1987年、2回目は2001年です。1回目のは聴いたことはありませんが、2回目はこちらで聴いていましたね。なんせ、当時はまだ珍しかった「第2稿」の録音ですから、非常に強いインパクトがありました。いや、現在でも「ちゃんとした第2稿」の録音はそれほどありませんから、これはとても貴重なものです。 しかし、今回はなぜか1回目と同じ新全集版による演奏でした。まあ、レーベルも変わって、もしかしたら本当に後世に残したい演奏を目指した時には、「こうせい!」と言われなくてもやはり広く使われ、多くの人に親しまれている楽譜に戻ってしまうのかもしれませんね。 もう一つ前回と異なるのは、ソリストたちのポジションでした。前回はショルがエヴァンゲリストとアリアを一人で全部歌っていましたが、今回はそれぞれ別の人になっています。さらに、今回のソリストはエヴァンゲリストとイエス以外は全て合唱にも参加しています。 その合唱は、全パート4人ずつの16人編成です。ソプラノには、バッハ・コレギウム・ジャパンのメンバーとしても活躍されている日本人の岡村知由紀さんも参加しています。そして、アルトのパートは女声1人、男声3人です。前回の録音から17年経って、メンバーも大幅に入れ替わっていますが、各パートに1人ずつぐらい同じ人が残っているのにも「伝統」みたいなものが感じられます。 オーケストラも、ヴァイオリンあたりは全く別の顔ぶれになっていますが、チェロとオーボエのそれぞれ2人と、フルートの1人は同じ人が残っていました。オーボエは、有名なマルセル・ポンセールと、日本人の北里孝浩さんですね。 このヘレヴェッヘの新録音は、この間聴いたラーデマンのCDがかなり素晴らしい演奏だったので、その直後にこれを聴くと、何か物足りない気がしてしまった、というのが正直なところでしょうか。まず、最近では新全集版でもきちんとコンティヌオにコントラファゴットを入れて低音をかなりブーストさせているものが見かけられるのですが、それに慣れてしまうと今回の低音はなんだか当たり前すぎます。 合唱も、とても良くまとまっていて、ハーモニーなどは完璧なのですが、女声アルトが少ないせいもあって、全体の音色がとても暗めに聴こえてきます。ですから、後半の群衆の合唱なども、2001年の録音のようなショッキングな表現はほとんど感じられません。ヘレヴェッヘも年相応に「守り」に入った、ということなのでしょうか。 ソリストでは、エヴァンゲリストのシュミットが、残念ながらラーデマン盤のグラールと比べるとかなり見劣りします。趣味の問題かもしれませんが、ちょっと時代がかった甘さが、このロールにはそぐわないような気がします。そして、アリアを歌っているテノールも、なにかピリッとしたところがなく、ゆるい感じです。 そして、ピラトとアリアを歌っているのが、1987年の録音でも同じロールを歌っていたペーター・コーイなのですが、やはりもう年齢的にピークは過ぎているのでしょう、ちょっと聴いていて辛くなるほどのひどさでした。ピラトは、なにか粗野な感じが表に出ていて馴染めませんし、24番の合唱付きのアリア「Eilt, ihr angefochtnen Seelen」でのメリスマなどは、悲惨です。特に、ここでは「Wohin?」という合唱のハーモニーが素晴らしすぎるために、そのいい加減なピッチはさらに目立ちます。 録音スタッフは、2001年盤と同じTRITONUSなので、期待をしたのですが、それほどのものではありませんでした。 CD Artwork © Outhere |

||||||

28歳だったストコフスキーはミュンヘンでの初演にも聴衆として参加していて、いち早くこの曲をアメリカで演奏したかったのでしょうね。なんせ、「1000人の交響曲」とも呼ばれるぐらいで、実際にこの初演の時にはソリストと合唱が858人、オーケストラが171人の、計1029人によって演奏されていました。それを、1912年にフィラデルフィア管弦楽団の常任指揮者に就任したストコフスキーが、そこで1916年に演奏した時には、そのメンバー総数は初演を上回る1068人だったというのですからすごいですね(スゴイコト好きー)。 もっとも、今回のネゼ=セガンの場合は、オーケストラは130人ほど、合唱とソリストは380人ほど(ブックレットの写真で数えました)で計510人と、それの半分でした。まあ、彼らの本拠地のヴェリゾン・ホールのステージや合唱用の客席のキャパを考えれば、これ以上は増やせないでしょう。おそらく、これが現代のコンサートホールでこの曲を演奏する時の標準的なサイズなのでしょうね。 オーケストラは弦楽器がほぼ16型(セカンド・ヴァイオリンも16人かもしれません)で、管楽器は楽譜通りの人数、「木管の倍増」は行われていません。ですから、録音では合唱もオーケストラの各パートも、程よい質感を伴ってくっきりと聴こえてきます。ただ、最後の方になると、明らかに合唱が入力オーバーで歪んでいますから、このあたりはエンジニアの想定を超えたレベルになっていたのでしょう。 ネゼ=セガンの演奏は、ゲルギエフのような変に思わせぶりな表現はなく、あくまで直球勝負で迫ります。ですから、オープニングの迫力も満載、心地よい開放感で一気に心がつかまれます。さらに、起伏に富んだ第2部では、とても丁寧な表情でそれぞれのシーンを演出しています。オーケストラにはたっぷり歌わせ、いかにもマーラーらしい耽美感があふれています。木管のアンサンブルもとてもしなやかに決まっていますし、なんと言っても金管の迫力には圧倒されます。 合唱も、とても正確なイントネーションで、表情豊かな音楽を作り上げています。特に、最後に登場する、バックは薄い弦楽器だけという、ほとんどア・カペラに近いpppで始まる「Alles Vergängliche ist nur ein Gleichnis」という部分は、涙が出てくるほどの素晴らしさです。 ただ、ソリストたちにちょっとムラがあるのが残念です。特に高音担当のソリスト、「栄光の聖母」を除くソプラノやテノールは、マーラーの無茶な音符にかなり苦しんでいるようでした。しかもテノールは、声を出すのに精いっぱいで、ピッチは怪しげですしリズム感は最悪でしたね。アルトの藤村さんや、バリトンとバスのソリストたちは、とても立派なソロを聴かせてくれていたというのに。 ここでは、こういう「ライブ録音」では大抵カットされる最後の拍手が、そのまま収録されています。これは、最後のアコードの余韻がまだ消えないうちに始まる盛大な拍手と歓声だったので、技術的にカットできなかったのかもしれません。しかし、そんなフライング気味の拍手だったからこそ、この演奏がいかに感動的であったかが如実に伝わって来ることになりました。これがまさに「正しい拍手」です。このようなことを「マナー違反」と決めつけている東京あたりのホールでは、決してこのようなことは起きないのではないでしょうか。 CD Artwork © Deutsche Grammophon GmbH. |

||||||

ただ、ここではその「ミニアルバム」という短いスカートのウェイトレスみたいな言葉(それは「ミニアルバイト」)ではなく「EP」と言っているのが、ちょっとおしゃれな感じでしょうか。この言葉は、もはやこの業界のアーティストたちが、「今度新しいEPを出しました」みたいに、こぞって口にするようになっています。もちろん彼(彼女)らは、それを「『アルバム』と呼ぶにはちょっと曲数が足らない、短い演奏時間のCD」という意味で使っているのは明らかです。 まあ、例えばかつては美食家のことを「グルメ」と言っていたのを、最近では「フーディー」と、よりおしゃれな言葉に言い換える、といった現象と同じことなのでしょうね。全く同じ概念が、言い方を変えるだけで俄然最先端のもののように思えてくる、という、つまらない発想です。 ただ、「フーディー」は新しい言葉なのでしょうが、「EP」は半世紀以上前に作られた言葉です。その歴史は、長時間再生を可能にしたアナログレコードを開発したアメリカのCOLUMBIAが、1948年にその商品にそれまでのSP(standard play)に対して「LP(long play)」と命名した時に、競争相手のRCAがそれとは別の方式のレコードを開発して、1949年にそれを「EP(extended play)」と呼んだ時に始まりました。「long」も「extended」も、SPを基準とした時に演奏時間が「長く」「延長」されるという意味を持っています。 そして、毎分33 1/3回転で、標準は12インチ径のLPは収録時間が長いので「アルバム」、毎分45回転で、7インチ径のEPは片面に7分程度しか入らないので「シングル」として、それぞれの用途に応じてすみ分けられるようになったのです。 ですから、いわゆる「シングル盤」というのは、実際は片面に2,3曲は入るのに、あえて1曲しか入れていないという、単なる「EP」の別の呼び方なのであって、ネットで散見される「EPは、シングル盤の演奏時間を延長したもの」という説明は全くの事実誤認なのです。悲しいことに、現在「ミニアルバム」の同義語として使われているこの「EP」の中には、そのような誤った認識も込められているのですね(諸説ありますが)。 いずれにしても、キングズ・シンガーズはそのようなフォーマットで、「THE LIBRARY」というタイトルの「EP」を、これから順次リリースすることになったのだそうです。その第1弾が、今回のCDです。 ここでは、いわゆる「ポップス」系の曲を、彼らなりの編曲で手軽にお届けしよう、というコンセプトが感じられます。今回の7曲の中には、カントリー系のシンガー・ソングライター、ケイシー・マスグレイヴスが、2019年のグラミー賞の授賞式で、「ソングズ・オブ・ザ・イヤー」にノミネートされた時に歌った「Rainbow」という、まさに「出来立て」のヒット曲を聴いたキングズ・シンガーズのメンバーが、即座に編曲してレパートリーにした、というものもありますからね。確かに、これは最近の「ヒット曲」にしてはあまりにメロディが美しすぎます。 かと思うと、なんと韓国の人気ヒップホップグループ「BTS」が2018年にリリースした「The Truth Untold」を、韓国語を交えて歌ったりしていますからね。いや、彼らは韓国語などは軽いものなのでしょう、ここでちょっと異質なテイストを持つ、北欧神話に登場する英雄の事を歌ったフェロー諸島の伝承歌「The Ballad of Nornagest」などは、とても不思議な語感の歌詞で歌われていますからね。 そのような、今回新たに編曲されたものだけではなく、もはや古典的なレパートリーとして長年歌ってきた曲も3曲入っています。その中で、1986年にビートルズ・アルバムが作られた時に、当時のメンバーだったボブ・チルコットが編曲して録音された「Yesterday」は、そのオリジナル・バージョンよりも遅めのテンポで、より情感にあふれた演奏に仕上がっています。 CD Artwork © Signum Records Ltd |

||||||

実は、この団体は2016年にリニューアルされて、合唱団とオーケストラが一体となり、それに伴って呼び方もほんの少し変えて、以前とはちょっと違うのだぞ、ということを印象付けているようなのです。 そんな新生「ゲヒンガー・カントライ」が録音した「ヨハネ」には、ブックレットの冒頭に「Fassung 1749」という但し書きがありました。これは「1749年稿」、このページではしばしば登場するバッハが1724年に初めて作った「ヨハネ」を、4回目に演奏した時に改訂した「第4稿」なのです。 とは言っても、世の中にはこの「ヨハネ」の様々なバージョンに関する情報が正確には広まってませんから、例えばこちらのように、実際は、新全集版として広く使われている「1739/1749年稿」、つまり「第3.5稿」で演奏しているのに「1749年稿」という誤解されやすい表記をしているものもありますから、用心は必要です。 しかし、ご安心ください。なんたって名前(下品ガー)とは裏腹に、上品で由緒正しいこの団体ですから、しっかり「第4稿」の楽譜が使われています。というのも、このレーベルはその楽譜を出版している唯一の出版社の系列ですから、そもそもそんなことは起こるはずがないのでした。 この録音は、おそらく8月3日にコンサートがあってそれをライブ録音した後、翌日の4日にもう1度同じ場所でお客さんを入れないで録音し、それらを編集したものなのでしょう。その1日目の時の写真がブックレットに載っています。  それよりも、上手にある巨大な管楽器の方が気になりませんか?  この楽器は、まさに「第4稿」を象徴する楽器です。バッハが1749年にこの曲を演奏した時には、パート譜はほとんど初演の時のものを使ったのですが、新たに「Bassono grosso」という楽器のためのパート譜を作っていたそうで、ここではそれを「コントラファゴット」に演奏させているのですね。 今回のCDでは、この楽器の音がいたるところで聴こえてきて、充実した低音が味わえます。そのほかのメンバーもハイレベル、特に合唱はとてもメリハリがきいていて、アグレッシブ、コラールなども起伏に富んでいますし、群衆の合唱などは圧倒的に迫ります。 ソリストも、エヴァンゲリストとアリアを両方歌っているテノールのグラールは完璧ですね。アルトのパートを歌っているカウンターテナーのシャハトナーも、強靭な声が魅力的です。彼のアリア「Es ist vollbracht」のヴィオラ・ダ・ガンバのオブリガートは、あのカリスマガンビスト、ヒレ・パールの姪のサラ・パールが演奏しています。 そのほかのソリストは、ちょっと物足りません。特にピラトとバリトンのアリアのヴィンクラーは、かなり見劣りします。 CD Artwork © Carus-Verlag |

||||||

その著者もすでに齢90歳、もはやまともな文筆活動などは困難なお年ですから、最初にこの本の案内広告を見た時には、その「反音楽史」のリイシューではないかと思ってしまいました。そもそも、その4年後に刊行された「天才の父 レオポルト・モーツァルトの青春」という書籍に続いて執筆されることが予定されていた続編も、刊行された気配はありませんでしたからね。 しかし、これは正真正銘の描き下ろし新刊でした。ここでは、先ほどのテーゼを証明するために、モーツァルト自身が残した署名の現物をすべてチェックするという荒技まで動員しています。巻末にあるその膨大なデータを見れば、著者の異様なまでの執念を感じないわけにはいきません。 そして、そのようにして実証された「モーツァルトは、自分では決して『アマデウス』という署名をしたことがなかった」という事実にもかかわらず、なぜ世の中には「アマデウス」があふれているのか、その犯人捜しについての、やはり力任せの検証が始まるのです。つまり、前著では18行だったものを、267ページにまでに拡大したものが、今回の著作なのです。 そのための傍証として、まずはモーツァルトの父レオポルドからの視線での「歴史」が語られます。もしかしたら、これは本来は先ほどの「天才の父 レオポルト・モーツァルトの青春」の続編として用意していたものだったのではないでしょうか。確かに、その著作の最後にある著者の構想(第2部:神童ヴォルフガングの栄光の時期、第3部:父親への反逆と独立、第4部:どろどろの家族の生態、第5部:ヴォルフガングの終焉の姿)とほとんど変わらないものが、ここでは語られています。ただ、その構想の段階ではこのように第5巻まで作られる予定だったものが、実際に出来上がったのはたった1冊、しかもハードカバーではなく新書だった、というあたりが、なんかしょぼいですね。いったいどんな事情があったのでしょうか。出版社の心証を害したとか。 とは言っても、構想から12年もかかってやっと日の目を見たレオポルド・モーツァルトとその息子の物語は、逆にその短さが幸いして、とてもコンパクトで読みやすいものに仕上がっています。それは、まさにハラハラドキドキの連続のエンタテインメントです。 そこにあるのは、これまでに何度となく語られていたモーツァルト親子の旅の様子ですが、ここではそれを企てたレオポルドの野心が、まるで見てきたかのようなリアルなタッチで語られています。特に、何度も訪れたウィーンでの、そのたびに変わっていく対応に直面した時のレオポルドの心情が語られる部分は圧巻ですね。 各地での出来事では、イタリアで特に歓待されたことがクローズアップされていますが、反対に故郷のザルツブルクやウィーンのようなドイツ語圏での辛い思いも語られます。そして、そこから浮かび上がらせているのが、モーツァルトのイタリアへの思いです。自分の才能を正当に認めてくれたのがイタリア、ですから、そこで呼ばれた彼のミドルネーム「アマデオ」を、彼は終生署名として使うことになるのです。そして、それをドイツ語読みにした「アマデウス」と変えてしまった張本人は、妻のコンスタンツェ、そこから、この「アマデウス」が独り歩きすることになったのですね。 とは言っても、いまさら「『アマデウス』ではなく『アマデオ』なんだよ」と言ってみても、もはやだれも振り向いてはくれないのが、辛いところです。 Book Artwork © Shueisha Inc. |

||||||

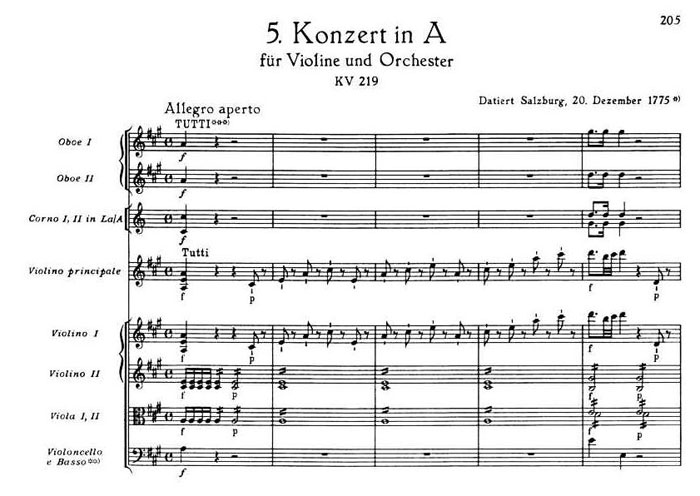

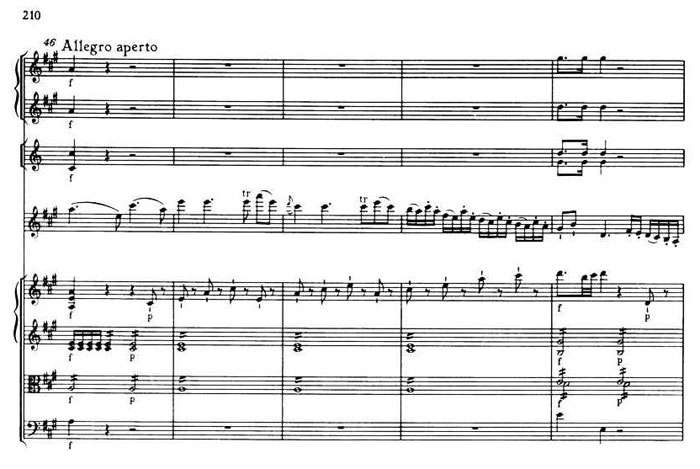

その録音会場は、前のアルバムのブックレットでは正式な表記はなかったのですが、今回は「アムステルダムのヤクルトホール」と明記されていました。もちろん、かつては教会だった建物を、この室内オケと、その母体であるネーデルランド・フィルが練習場として使っているのですが、「ヤクルト・ヨーロッパ」がこれらのオーケストラのスポンサーとなっているので、「ネーミング・ライツ」が付けられたのでしょう。 コンサートマスターを含めて、この室内オケは、ネーデルランド・フィルのメンバーが兼任しているわけではなく、全く別のメンバーが参加しています。ただ、基本的に編成は弦楽器だけなので、管楽器が必要な時にはネーデルランド・フィルから助っ人が加わっているようですね。 ここで演奏されているのはヴァイオリン協奏曲の「第1番」と「第5番」です。いずれも、オーケストラには管楽器は2本のオーボエと2本のホルンしかありません。ただ、演奏家は前のアルバムと同じようにマイクを中心に円形になって演奏していて、管楽器はリアに定位しているはずなのにそれほどのサラウンド感はありません。 モーツァルトが作ったとされるヴァイオリン協奏曲は全部で5曲とされていて、以前はそれらは全て1775年に作られたということで、最新のケッヘル番号でも「1番」が「207」、「5番」が「219」と、非常に近い番号が付けられていました。しかし、最近では「1番」だけはもっと以前の1773年に作られていたことが判明しています。 まだはたち前だったモーツァルトにとって、この2年の違いは大きく、この間にヨーロッパ各地で新しい音楽に接した彼の作曲スタイルは大幅に進化していたはずです。そこで、この2曲の間でその違いを確かめよう、というのが、この選曲の狙いだったようです。 しかも、そうなるとこの「1番」は、モーツァルトが最初に作った協奏曲ということになるのですね。そこで、おそらく今まできちんと聴いたことはなかった「1番」を改めて聴いてみると、第1楽章などはとても律儀にソナタ形式を踏襲しているように見えます。提示部を繰り返す交響曲とは違って、協奏曲ではオーケストラだけの提示部の後に同じ楽想でソロが加わるという形になるのですが、ここではそのテーマは全く同じものが使われています。 しかし、「5番」になると、オーケストラの提示部が終わったところで、突然ヴァイオリンが全然別の音楽を弾きはじめます。ひとくさりそれをやった後で、おもむろに提示部の繰り返し、となるはずなのですが、そこでヴァイオリンに出てきたテーマはそこで初めて聴くとてもゴージャスなものでした。ところが、楽譜を見てみると、そこでのオーケストラは、先ほどの第1テーマをそのまま演奏していたのですよ。  提示部(オーケストラ)  提示部(ソロ) まあ、それは単純な分散和音ですから、それほどのインパクトはないのであまり印象に残らなかったのですが、それはまさにこの本来のテーマの「伏線」だったのですね。そんなことに気が付いて、ちょっと感動しているところです。やっぱりモーツァルトはすごい! この曲の第3楽章のロンドには有名な「トルコ行進曲」の部分が出てきます。そこで、低弦には「コル・レーニョ」の指示があるのですが、ここではもっと大袈裟に聴かせるために「バルトーク・ピチカート」を使っています。弦をはじいて指板にぶつける奏法ですね。酔っ払いが偶然見つけた奏法とも言われています(それは「アルコール・ピチカート」)。その時に、いきなり後ろから「バチン!」という音が聴こえてきました。今まで定位が曖昧だったコントラバスが、ここだけはしっかり聴こえてきた瞬間です。 そんなわけで、このアルバムは、このレーベルにしてはちょっと期待外れの音でした。 SACD Artwork © TACET |

||||||

レーベルもEMI、RCAを経て2003年からは現在のSIGNUMに落ち着いたようで、気が付いたらもう40枚近くのアルバムが作られていたのですね。これからもコンスタントに活動を展開してくれるのでしょう。 たまにはボブ・チルコットのようなひどいメンバーが加入したこともありますが、おおむね彼らの場合はメンバーが替わったことでそのクオリティが下がるということはないようです。ですから、新しいメンバーを選ぶときには、その人選にはかなり慎重になっているのでしょうね。というか、グループから去ったメンバーというのは、ほとんどが優秀な合唱指揮者や指導者など、さらにハイグレードの職種に転身していますから、そもそもが才能のある人ばかりが集まっていたのでしょう。さっきのチルコットなどは、メンバーとしては最悪でしたが、そのあとは作曲家として合唱界では大人気ですからね(マスコット?)。 今回の新メンバーも、なかなか優秀な人たちなのではないでしょうか。特に、カウンター・テナーのパートはバトンくんの加入で音色的にとても安定感が出てきたような気がします。キングズ・シンガーズのサウンドは、創設時から、ある意味ちょっと頼りないカウンター・テナーが特徴みたいなところがありました。男声がファルセットでアルト、あるいはソプラノのパートを歌うのですから、どうしても細めの声になってしまうので、それは仕方のないことだと思っていました。しかし、最近のカウンター・テナー界では、ほとんどファルセットであることを感じさせない力のある歌い方ができる人がたくさん現れるようになっています。それが、今回の安定感のあるサウンドを生むことにも通じているのでしょう。 今回のアルバムは、「ハーモニーを探して」という、ちょっと抽象的なタイトルになっていました。ここでは、「ハーモニー」の時代的な広がりとともに、地域的な広がりにも目を向けて、ルネサンスから現代まで、そして、西洋音楽だけではなく、もっと枠を広げてアフリカあたりにまでその音楽の起源を求めていました。その結果、タイトルを見ただけでは、ここで歌われているものは、「シェリト・リンド」を除いては全く馴染みのない曲になっているようでした。 しかし、注意深く見ていくと、その中には「ポップ・ミュージック」のジャンルで割と最近ヒットした曲があることに気づきます。その一つが、かつてペンタトニックスもカバーしていたケシャの「Praying」というメッセージ性の強い曲です。アリアナ・グランデの「One last time」などというものもありました。さらには、もっと昔の曲ですが、ビリー・ホリデイが歌っていた「Strange fruit」という、人種差別を生々しく歌った曲まで取り上げられています。 その結果、アルバム全体としては、かなりヘビーなテイストを持った、言い換えれば単純に楽しむことができないようなものが並んでいたような印象が強く感じられるようになっています。先ほどの「シェリト・リンド」にしても、凝りすぎたアレンジで楽しめませんし、取ってつけたようなヴォイス・パーカッションはかなりお粗末でした。 これが彼らにとっての一つの挑戦であることはよく分かりますが、それは心から楽しめるようなエンターテインメントとしては、まだまだ成熟されてはいないのではないか、と、強烈に思います。 CD Artwork © Signum Records |

||||||

この作曲家は、長いこと音楽学者たちからは低い評価しか得られていなかったのだそうです。彼の作品がまっとうに評価され始めたのは、ほんの20年前あたりからだということですから、まだまだ知られざる名曲がたくさんあるのでしょう。今回のカンタータ集も、全てこれが世界で初めて音になるものなのだそうですから。 1714年に生まれたホミリウスは、1735年にはライプツィヒ大学に入って法律を学び始めます。その時には、もう彼はすでに音楽家として相当の腕を持っていたようで、教会のオルガニストの代理で演奏をしていたこともあったのだそうです。その頃のライプツィヒでは、バッハが「コレギウム・ムジクム」といったようなサークルで学生たちと交流していましたからそんな中に彼もいたのでしょう。 その後1742年には、彼はドレスデンの聖母教会のオルガニストに就任します。さらに、1755年には、ドレスデンの主要な3つの教会のカントルとなり、1785年に亡くなるまでその職にありました。 その間に、ホミリウスが作った膨大な数の宗教曲の中から、今回指揮者のウィレンズが取り上げたのは、アドヴェント(待降節)のための3曲のカンタータと、クリスマスのためのカンタータです。これらはおそらく1776年頃に作られたものだと言われています。 まずは、アドヴェントの第2日曜日のためのカンタータ「Siehe, der Herr kömmt mit viel tausend Heiligen(見よ、主は何千人もの聖人と共に来られる)」です。楽器編成は、4曲ともオーボエ2本とホルン2本が入っていますが、この曲だけさらにフルートが2本加わっていて、温かいサウンドがもたらされています。 まずは合唱から始まりますが、それはもはやバッハの時代とは全く異なる音楽であることが分かります。すでに「バロック」の時代は終わり、人々はもう少し情感をストレートに込められる「古典」への移り変わりを望み始めるころとなっているのでしょうね。この合唱でも、浮き立つような付点音符が親しみを感じさせてくれます。 その後のレシタティーヴォに続いてテノールのアリアが始まりますが、そのイントロがシンコペーションのリズムを刻んでいることでも、新しい時代を感じることが出来ます。曲自体は、バロック時代の主流だった「ダ・カーポ・アリア」の形式を踏襲していますが、そのメロディはとてもリリカルなものに変わっています。このアリア、なんだか、「魔笛」でタミーノが最初大蛇に襲われながらに歌う歌と、とても良く似たテイストが感じられます。 その後には、ソプラノとバスとのデュエットになるのですが、これが完全に「対話」の形をとっていて、同時にこの二人がハモるということがないのが面白いですね。ソプラノのボケに対するバスのツッコミでしょうか。 次の、第3日曜日のための「Wohl dem, der nicht wandelt im Rat der Gottlosen(神なき人々に紛らわされないものは、さいわいだ」では、最初の合唱の最後の部分でフーガが登場します。しかし、そのような対位法が出てくるのは、このアルバムではその個所だけ、もはや時代はポリフォニーではなくホモフォニーが主流になっていることが印象付けられます。 次は第4日曜日のための「So du mit deinem Munde bekennest Jesum(もしあなたがあなたの口でイエスの事を認めたら)」です。 ここまではソリストはソプラノ、テノール、バスしか出てきませんが、最後の、クリスマスのための「Merk auf, mein Herz, und sieh dorthin(わが心よ、注意してあたりを見回せ)」になって、初めてアルトのソリストが登場します。この人がちょっと重々しい歌い方をしているのがちょっと気に入らないだけで、あとはどのソリストもとても素晴らしい歌を聴かせてくれています。 ホミリウスの知られざる曲をもっと聴いてみたいと思わずにはいられません。 CD Artwork © Classic Produktion Osnabrück |

||||||

そのカテゴリーが2019年に「Best Immersive Audio Album」という名前に変わります。つまり、この頃になると「サラウンド」も、平面的なものだけではなく「高さ」なども表現できるスペックが加わりますから、もっと「没入」できるようなものに変わってきたということなのでしょう。そのようにハードルが上がっても、2Lはサラウンドの最先端を取り入れて走り続けていたのですね。 そして、苦節14年、2020年の第62回グラミー賞に於いて、やはり以前聴いていたこのアルバムが晴れてその「Best Immersive Audio Album」のウィナーとなり、2Lレーベルのモーテン・リンドベリはついにグラミーを手中にしたのです。おめでとうございます。粒マスタードを付けて食べてくださいね(それは「ウィンナー」)。  彼らが演奏しているのは、この3つの楽器のためにモーツァルトが晩年に作った三重奏曲です。そのような編成で完成されたものは、これ1曲しかありません。いちおう「ディヴェルティメント」というタイトルが付いていますが、楽章が6つあって、全部で40分ほどかかります。 まず、ソナタ形式で出来ている第1楽章のアレグロは、展開部になるととても複雑な転調を繰り返して、ほとんど「ロマン派」と言えるほどの複雑な音楽になっています。ただ、後半の2つのメヌエットと、それに挟まれたアンダンテ(変奏曲)は、とてもかわいらしいテーマが和みます。さらに、終楽章のアレグロはロンド形式で、そのリリカルなテーマはとてもキャッチーです。 そんな、ヴァラエティに富んだ作品を、この3人はとても楽しみながら演奏していることがよく分かります。この間のクラリネットのアンサンブルでのストイックな味わいとは正反対の愉悦感が満載です。それは、ビブラートをたっぷりかけて、あくまでエモーショナルな表現を目指しているからなのでしょう。 この、グラミーのお墨付きをもらったエンジニアは、いつもはアレイのまわりを取り囲むように演奏者を配置しているのですが、今回はアレイを3人の前面に置いて、録音会場の教会の響きを存分に取り入れるような録音を行っていました。その効果は絶大です。フロントの密集した位置に3人がいることで、アンサンブルの細かいやり取りがはっきりわかると同時に、それぞれの楽器が会場のアコースティックスで増幅され、まるでこの教会全体が巨大な楽器と化しているさまを全身で味わうことができるのですからね。 SACD Artwork © Lindberg Lyd AS |

||||||

さきおとといのおやぢに会える、か。

|

|

| accesses to "oyaji" since 03/4/25 | |

| accesses to "jurassic page" since 98/7/17 |