|

|

|

|

![]()

ポーランド節。.... 佐久間學

バッハの作品の数多くのものは現在では楽譜が失われてしまっていますが、彼の場合は一つの曲を別の作品として使いまわすということを頻繁に行っていましたから、残された曲からその元になった曲を推測して再構築することは可能です。 ここで演奏されている3曲のうちの2曲は、現在ではチェンバロのための協奏曲として広く知られているものを、オーボエをソリストとした協奏曲に直したものです。まずはBWV1056のヘ短調のチェンバロ協奏曲を、おそらく最初はト短調でメロディ楽器のために作られたものだろうという推測の元に演奏しています。この曲は、真ん中のラルゴの楽章がとても美しいメロディで、オーボエならではのカンタービレを味わうことが出来るはずです。 もう一つのBWV1055は、イ長調の曲ですが、やはり旋律楽器のためのものと推察され、さらにキーがかなり低いので、普通のオーボエではなくその短3度下の「A管」であるオーボエ・ダモーレで演奏されています。これも、やはり真ん中の短調で歌われるラルゲット楽章のもの悲しさは、この楽器ならではの音色でさらに深く伝わってきます。 もう一つの2つのチェンバロのための協奏曲として残っているBWV1061では、おそらくここで初めて演奏されるはずのティム・ウィリスの編曲が使われています。現在ではチェンバロ2台と弦楽器と通奏低音のための協奏曲として知られていますが、オリジナルの形はチェンバロ2台だけという「デュエット」の編成だと言われています。確かに、真ん中の楽章は楽譜ではチェンバロだけで演奏されるようになっていますから、バッハは両端の楽章に弦楽器で同じ声部を加えたり、時には新たなフレーズを作って加えたりしているのですね。 しかし、今回の編曲では、チェンバロの右手と左手の声部をそれぞれ別の楽器に置き換えるという大胆な発想で再構築が行われました。その結果、第1チェンバロのパートはオーボエとヴィオラ・ダ・ガンバ、第2チェンバロはヴァイオリンとファゴットという4つの楽器に置き換えられ、そこに弦楽器と低音が加わる、という「合奏協奏曲」として生まれ変わっているのです。 もちろん、これは完全な「でっちあげ」ですが、その効果はなかなか興味深いものでした。特に最後の楽章のフーガでは、それぞれの声部がくっきりと浮かび上がってきて、最終的には8つの声部が入り乱れての複雑なフーガとなるのですから、かなりエキサイティングです。 この曲の現在の形だと、あとから加えた弦楽器が、なにか唐突な感じがしてしまいますが、この編曲では何の違和感もなくすべての声部の必然性が感じられるようになっているのではないでしょうか。 それらの協奏曲に挟まれる形で、クール・ビューティのソプラノ、アンナ・プロハスカが2曲のソロ・カンタータをとても熱く歌っています。BWV84"Ich bin vergnu()gt mit meinem Glu()cke"では、最初のアリアにはオーボエ、次のアリアにはオーボエとヴァイオリンのオブリガートが入ります。もちろん、オーボエはレフラーです。 そして、BWV52"Falsche Welt, dir trau ich nicht!"では、冒頭のシンフォニアがブランデンブルク協奏曲第1番の最初の楽章の「使いまわし」ですから、オーボエが3本とホルンが2本加わっています。そして、2番目のアリアでは、そのオーボエ3本が全員オブリガートを吹いていますし、最後のコラールにはホルンが加わっています。 そんな、無駄のない編成と相まって、まるで一夜の粋なコンサートを味わったような気分になれました。 CD Artwork © note 1 music gmbh |

||||||

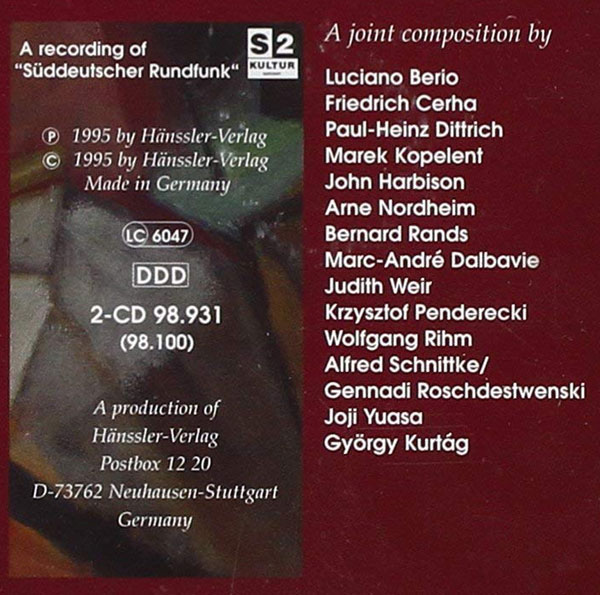

でも、その「ピューリッツァー賞」って、確かに有名ですが、普通はその賞はジャーナリズム関係者に対する賞だったような気がするので、作曲家がそれをもらったというのには、何か違和感がありませんか。いや、実際はだいぶ前からこの賞の「作曲部門」というのはあったそうで、それこそコープランドやアイヴズといった人たちも受賞していたようですし、最近ではさっきのライヒも受賞していましたから、それなりのステータスではあるのでしょう。ただ、今年の受賞者がラッパーのケンドリック・ラマーだったというのは、どうなんでしょうね。そもそもラッパーって「作曲家」なんでしょうか。ただ辛いだけじゃないですか(それは「ペッパー」)。個人的な印象では、彼らは音楽的な作業は何一つしていないような気がするのですが。というより、過去に受賞した「クラシック」の「作曲家」たちは、自分の業績がラップと同じ評価基準で審査されたことで、気分を害したりはしなかったのでしょうかね。 そんな過去の受賞者であるハービソンが「レクイエム」を作り始めたのは、1985年だったのだそうです。完成するまでに17年もかかっていたのですね。ただ、その間の1995年には、あのヘルムート・リリンクがシュトゥットガルト・バッハ・アカデミーで行った「和解のレクイエム」のプロジェクトに参加していたそうです。確かに、そのCDのジャケットには彼の名前がありますね。  彼は、自らの「レクイエム」では、その前に「Ricordare」から始まるテキストを加え、それをソプラノとテノールのソロに歌わせ、最後のソリは合唱に直しています。 最終的には、ボストン交響楽団からの委嘱に応える形で全曲を完成させ、2003年3月6日にベルナルド・ハイティンク指揮のボストン交響楽団によって初演されました。 全曲は1時間弱の演奏時間、「Offertorium」の前で一旦音楽は終わり、その前後のパートは全く休みなく演奏されます。 始まりの「Introit」は、なんとも不安を誘われるような雰囲気です。というのも、ベースの音がとても気持ち悪いピッチで他のパートと合っていないんですね。これはおそらく意図されたもの、「多調」という手法なのでしょうが、その上で歌っている合唱はそれに合わせているのか、あるいはもともととてもヘタなのかは分からないような歌い方なので、聴くものにしてみればどのようなスタンスで対峙すべきかが分からなくなってしまいます。 全体の音楽は、ほぼそんな感じ。作曲家の目指しているものが今一つよく分からないために、最後までその音楽に浸ることが拒否されているような感じが付いて回ります。 そんな中で、たとえば「Sanctus」などは、とても分かりやすい7拍子の明るい曲調なので、さらに戸惑いは募ります。なによりも、合唱の主体性がまるで感じられないいい加減な歌い方が、もしかしたらあったのかもしれないこの曲の魅力をぶち壊しています。 CD Artwork © Naxos Rights US, Inc. |

||||||

そう、これは「ベートーヴェンの伝記を書いた人」とか「『交響曲第5番』を『運命』と呼ぶようにさせた人」として音楽史に登場するあのシンドラーの伝記なのです。かつては、彼が作り上げた「偉人」としてのベートーヴェン像は絶対的なものとして世の中に広まっていましたが、研究が進む中ではそれに対しての疑問も浮かび上がってきています。なんと言っても、ベートーヴェンの耳が不自由になった時にベートーヴェンと出会ったシンドラーは、会話の時に相手が筆談のために使っていた膨大な量の会話帳(ベートーヴェンは喋ることは出来たので、それは記録されてはいません)を盗み出し、その大半を破棄したり、自分に都合の良いように新たな「会話」を書き込んだりしていたのですからね。これは、まさに「窃盗」と「公文書偽造」、れっきとした犯罪です。 ですから、現在では彼は「ベートーヴェンの研究における最大の汚点」とまで言われてしまっています。今ではその伝記にしても、「運命」という呼び名にしても、もはやだれも信用しなくなったのは当然のことです。 この本は、シンドラーがそのような「犯罪」に手を染めるベースになったであろう彼のベートーヴェンに対する熱い思いを克明に語ったものです。 そこで著者が用いたツールが、その「会話帳」の現物です。なんでも、この本の元になったものは、著者が大学院を卒業する時に書いた修士論文なのだそうです。当然、その論文と同じようにこの本の巻末にもその「参考文献」の一覧が表記されていて、本文中では終始参照されていますが、その数には圧倒されます。 そんな、データ的には学術論文に匹敵するものをバックボーンとして著者が作り上げたのは、とことんエンターテインメントに徹した「物語」でした。なんせ、シンドラーを始めとする登場人物のキャラの立っていること。もう一人の主役のベートーヴェンや、フェルディナント・リース、カール・ホルツといった敵役など、まるで顔が見えるように生き生きと描かれています。これがもし実写化されるようなことでもあれば、リース役はさだめし中村倫也あたりでしょうか。 このあたりの手法は、著者が前作「運命と呼ばないで」の中で「なるべく等身大のリアリティを感じてもらいたいので、流行のワードを入れたり、現代に通じる比喩的なイメージをまじえたりというデフォルメを行っています」と語っていることを踏襲しているのでしょう。あちらはマンガでしたからよかったのでしょうが、ここではそれはちょっとやり過ぎのような気もしますね。ただ、この作品の最後の最後には、当のシンドラーが涙目でワンカットだけ登場しています。それは、もしかしたら本作への伏線だったのかもしれませんね。 そのシーンは、ベートーヴェンの「第9」の初演のアンコールの現場でしたね。これを読んだ時には、その意味がいまいち分かりませんでしたが、今回の著作を読み終えた時には、この時のシンドラーの心境は手に取るようにわかるようになっていました。 なにしろ、文章のキレが良く、展開が鮮やかなんですよね。チャプターの終わりにいかにも謎めいた「これから何が起こるのか」と思わせられるようなフレーズを挟まれては、嬉々として読み続けるしかないじゃないですか。それこそ東野圭吾のミステリーを読むようなノリで、一気に読破してしまいましたよ。 ただ、残念なことに、何箇所か校閲の手をすり抜けてしまった部分が残ってしまったようですね。34ページの6行目の「懸命な判断」は「賢明な判断」でしょうし、251ページの5行目の「鬼籍の人となっていた」は、普通は「鬼籍に入っていた」ではないかと思うのですが。どうでしょう? Book Artwork © KASHIWASHOBO Publishing Co.,Ltd. |

||||||

とは言っても、この画家が生まれたころにはもう大王は亡くなっていますから、このいかにもリアルな作品も想像で描かれたものですが、今回のトレヴィザーニのアルバムはまさにこんな時代、18世紀の半ばごろにイタリアで作られたフルートと弦楽器と通奏低音のための協奏曲が集められたものです。 それらを作った作曲家は4人、アンドレア・ツァーニ、ロマーノ・ピアチェンティーノ、ジュゼッペ・トルティ、ジアチント・スキアッティという、誰一人として聞いたことのない名前の人たちです(最後の人は「じゃあちゃんと、付き合って」と言われそう)。当然のことながら、ここで演奏されている曲は全て「世界初録音」です。 それらの曲は、ドイツのさる図書館で見つかったパート譜をもとに復元されたスコアによって演奏されているのだそうです。そのパート譜は実際に演奏された時に作られたもののようですから、一度は実際に「音」にはなっていたのでしょうね。 その「初演」の時には、当然のことながらその当時の楽器が使われていたはずです。弦楽器はガット弦で駒が低いもの、そしてフルートはキーが一つしかついていないシンプルな楽器です。 それを、21世紀に「再演」したトレヴィザーニは、彼の楽器であるモダン・フルートを使っていました。ただ、一応その時代に敬意を表してか、いつものゴールドではなく木管(パウエル?)を使っていましたね。もちろん、バックのオーケストラもモダン楽器です。チェンバロだけはヒストリカルのようですが。 トレヴィザーニの演奏は、今まではDELOSという録音には定評のあるレーベルからリリースされたものを聴いていました。そこで聴こえていた彼の音は、師ゴールウェイ譲りのあくまでのびやかで輝かしいものでした。今回のTACTUSレーベルは、録音に関してはそれほど期待できないことは分かっていましたが、このアルバムはいくらなんでもそれはないだろう、と思えるほどのひどい録音だったのには、のけぞってしまいました。いくら楽器が違うとはいえ、トレヴィザーニのフルートからは、彼の持前の伸びやかさが全く伝わっては来なかったのです。あまりにオンマイク過ぎるので、ノイズばかりが聴こえてくるのですね。 しかし、しばらく聴いていると、それはあながち録音のせいだけではないような気がしてきました。彼のロングトーンは、伸ばしている間にどんどんピッチが下がっていくんですよね。ゼクエンツの繰り返しでも、なにか指は回らないしリズムはもたつくし、そもそも彼の演奏自体がかなりヤバくなっているように思えて仕方がないのですよ。彼は1955年生まれだそうで、還暦は過ぎていますから、もう衰えてしまったのでしょうか。もっと年をとっても立派な演奏をする人はいくらでもいるのに。 ここで初めて聴いた5つのフルート協奏曲は、そんな緊張感のない演奏のせいか、どれも同じように聴こえてしまいました。あるいは、こんなつまらない曲だから、演奏に熱が入らなかったのかも。 CD Artwork © Tactus s.a.s. |

||||||

元々はロイヤル・コンセルトヘボウ管弦楽団の打楽器奏者として音楽家としてのキャリアをスタートさせたヒメノですが、やがて指揮者に転身、ヤンソンス、ハイティンク、アバドなどのアシスタントを務める中で、彼らから多くのことを学びます。 これまでにロイヤル・コンセルトヘボウ管弦楽団を始め、クリーヴランド管弦楽団、ボストン交響楽団、ウィーン交響楽団、スウェーデン放送交響楽団、サンタ・チェチーリア音楽院管弦楽団、マリインスキー管弦楽団との客演指揮を果たし、2015年からはルクセンブルク・フィルの音楽監督に就任して、現在に至っています。 彼は2013年に日本でも指揮者デビューを果たしていますが、その時のオーケストラが仙台フィルだというのが、ちょっと興味をひきます。なんでこんな地方オケと、と思ってしまいますが、この時のコンサートは「ルツェルン・フェスティバル アーク・ノヴァ松島2013」というもので、震災復興のイベントとして、本来はクラウディオ・アバドが指揮をするはずだったものでした。ヒメノはアバドの代役に「抜擢」されていたのですね。そして、ルツェルン祝祭管弦楽団の「代役」が仙台フィル。 ヒメノとルクセンブルク・フィルとのアルバムは順調にこのPENTATONEレーベルからリリースされているようで、これを含めてすでにおそらく6種類のアルバムが出ています。もちろんすべてハイブリッドSACDでマルチ・チャンネルのサラウンド対応です。 今回のアルバムは2枚組で、ストラヴィンスキーの作品集です。このSACDを聴いてみようと思ったポイントは2つ。まずはそのハイレゾのサラウンドで「春の祭典」を聴いてみたかったこと。そして、ごく最近行方が分からなかった楽譜が発見されて話題を呼んだ若いころの作品を、実際に聴いてみたかったからです。 まずは、「春の祭典」です。これはもう、サラウンドで聴かれることを前提にして録音を行ったのではないか(もちろん、セッション録音です)と思わせられてしまうほどの、それぞれの楽器がくっきりと浮き上がってくるクリアな音でした。それは、手を延ばせばその奏者に届くほどのリアリティを持っています。 そんな音像の中で、ヒメノは実に巧みなバランスを保ちながら、それらの音をコントロールしています。それは、「指揮者」というよりは「バランス・エンジニア」の仕事ぶりのようにさえ感じられます。ですから、確かに音響的には非常にエキサイティングな振る舞いが聴こえてはくるのですが、なにか音楽的に感興をそそられることがあまりないのですね。この演奏からは高揚感のようなものがほとんど感じられず、したがってそれによって心が振るわせられることは決してありませんでした。 「春の祭典」より前、1909年に、師であるリムスキー=コルサコフの追悼のために作られた「葬送の歌」という曲は、初演は行われたものの出版はされず、その楽譜は行方不明になっていました。それが、2015年になって改修工事が行われていたサンクトペテルブルク音楽院の図書館で偶然発見され、翌年ゲルギエフ指揮のマリインスキー管弦楽団によって甦演が行われました。録音は2017年の8月にシャイー指揮のルツェルン祝祭管弦楽団によって行われています。今回のヒメノは、それに次ぐ録音でしょうか。 これは、何とも渋い曲で、ワーグナーのような響きがあちこちで聴こえてくる興味深いものでした。 ここまでが1枚目、2枚目になると作曲年代がずっと先になって、「カルタ遊び」、「バーゼル協奏曲」、「アゴン」といったアイロニーあふれるこじゃれた作品が並びます。こちらの方が、なにかヒメノのいいところが発揮できているような気がするのですが。 SACD Artwork © 0rchestre Phioharmonique du Luxembourg/PENTATONE Music B.V. |

||||||

ご存知のように、この6つの協奏曲ではそれぞれに使われている楽器が異なっています。すべての曲に入っているのはヴィオラ、チェロと通奏低音だけですからね。オーケストラの定番であるヴァイオリンですら、「6番」では参加を許されていません。もっとも、今もそうですが普通のヴァイオリン奏者でしたら、まずヴィオラも弾けるはずですから、バッハの時代の楽団ではここでヴァイオリン奏者の出番がなかったわけではないのでしょうけどね。 「ロ短調」の時には弦楽器のパートは複数の奏者が演奏していましたが、今回はきっちり「1パート1人」という編成をとっているようです。もちろん、「3番」ではヴァイオリン、ヴィオラ、チェロのそれぞれの弦楽器が3つのパートに分かれていますから、それぞれ3人で演奏しています。そこに低音が2人加わって総勢が14人、このアルバムの中では最大の人数となっています。 その次に多いのが「1番」の13人ですが、こちらはソリストの人数では最大を誇っています。オーボエが3人、ホルンが2人、普段は低音しか弾かないファゴットにも独立した声部が用意されていますし、そこに「ヴィオリーノ・ピッコロ」という小さなヴァイオリンも加わって、総勢7人ですからね。この「ヴィオリーノ・ピッコロ」のちょっとプリミティブは味わいが、和みます。 この人たちが演奏する時には、何か常にクレッシェンドとディミヌエンドを繰り返すような表現をとっています。ピリオド楽器の団体ではあまりこんなことはしないような気がするのですが、おそらくこのあたりがこのコンチェルト・コペンハーゲンの持ち味なのでしょう。そこからは、全員がそれぞれの熱い思いを込めて演奏している様子を感じることが出来ます。 その半面、アンサンブルとしてはなんとなくユルいところも見られます。ホルンなどは元々演奏が難しいのでしょうが、いくらピリオド楽器でももっと上手に演奏している人はほかにいくらでもいるな、という感じ。でも、そのあたりも含めたうえでの、指揮者であるチェンバロ奏者のモーテンセンの、それぞれに伸び伸びと演奏させている姿勢も、しっかり伝わってきます。ですから、そもそもこの曲自体がハチャメチャな作られ方をしているということが、如実に分かってしまうというユニークな演奏に仕上がっているのでしょう。 「2番」では、ソロ楽器はトランペット、リコーダー、オーボエ、ヴァイオリンという、やはり多彩なラインナップです。その中で、トランペットとリコーダーが、同じ土俵でのアンサンブルを披露しているのですから、ちょっとすごいことです。確かに、ここでのリコーダーはあり得ないほどの存在感を示しています。 「3番」は弦楽器だけですから、やっと落ち着いたアンサンブルを聴くことが出来ます。早めのテンポでグイグイ迫るグルーヴはなかなかのものです。両端の楽章の間を埋めるモーテンセンのチェンバロ・ソロもよいセンスです。 「4番」ではリコーダーもさることながら、ヴァイオリン・ソロを担当しているコンサートマスターのフレドリク・フロムのほとんどヘンタイとも言える演奏には度肝を抜かれました。彼が登場すると、すっかり持って行かれます。 「5番」の第1楽章などは超ハイスピード。そこで繰り広げられるモーテンセンの「速弾き」には圧倒されます。 「6番」では、脱力感すら味わえる穏やかな演奏に好感が持てます。 そんなさまざまな味わいを、とても安らぐ素敵な録音で楽しむことが出来ました。 SACD Artwork © Classic Produktion Osnabrück |

||||||

この作曲家、全く聞いたことのない名前ですが、ノルウェー国内では広く知られているのだそうです。彼がそもそも最初に作ったのは「タンゴ」なのだそうですが、それ以降ありとあらゆる音楽ジャンル、いや、それ以外の分野にも幅広く視野を広げて、多くの作品を世に送り出しています。 ここでは、フル・オーケストラに声楽のソリストが加わった、いわゆる「カンタータ」というフォルムを持つ作品が取り上げられています。なによりも、そのスペクタクルな音楽をより生々しく味わえるように、このレーベルならではの、おそらく今の時点では最も洗練された形に進化しているサラウンド録音のためのノウハウを駆使してのレコーディングが行われていますから、それをきちんとしたサラウンド・システムで体験する時にこそ、作曲家と製作者の思いがきっちりと伝わってくるはずです。 まずは、2008年に作られた「ウジャマー」という作品です。伴淳三郎ではありません(それは「アジャパー」・・・知らないだろうな)。これは、ジャズ・フェスティバルからの委嘱で作られたもので、ソリストとしてジャズのサックス奏者が起用されています。それ以外にもバス・クラリネットとジャズ・パーカッション、そして、スカンジナビアの民族唱法で、元々は放牧している家畜を呼ぶための発声法だった「クルニング」の使い手、レーナ・ヴィッレマルクも加わっています。 このタイトルは、スワヒリ語で「仲間」というような意味を持つ言葉だそうです。全体は「ヨーロッパ」、「アフリカ」、「アメリカ」、「アジア」、「オーストラリア」そして「フィナーレ」の6つの部分からできていて、演奏時間は40分を超える大曲です。 まず、サラウンドのオーケストラのなんともノーテンキなトゥッティに続いて、とても存在感を持って聴こえてくるのが、ヴォーカルのヴィッレマルクの声です。それはしっかりセンターに定位していて、かすかな呟きから力強い叫び声まで、細かいニュアンスをもってくっきりと伝わって来ます。彼女の声の質、そして歌い方は、オーケストラの響きとはまるで異なる別世界のようなたたずまい、そこにはクラシック音楽とは全く相容れない空間が広がります。 そこに、やはり同じような存在感でサックスとバス・クラリネットが登場します。この二人、特にサックスはもろジャズの世界を繰り広げます。彼らは、時にはパーカッションとも関わって、ひたすらジャズの空間を主張しています。 一方では、リア寄りのセンターに定位しているパーカッショニストは、オーケストラの後方の左右に陣取った2人の打楽器奏者とも密接な関係を築いていて、リズム的な核となっています。 そんな多層的な空間で、多層的な音楽が提供されるというのが、この曲の形です。それぞれのタイトルでは微妙に用いられている素材が異なり、多様性を発揮しています。特に「アメリカ」の楽章では、いかにもなシンコペーションとキャッチーなテーマの応酬で、もしかしたらこの地域の音楽的な「貧しさ」を表現しているのかもしれません。 もう1曲、2003年に現在では「北極・室内フィル」として知られるオーケストラの前身だった、トロムソ室内オーケストラによって初演された「氷山」は、「太陽」、「氷」、「海」、「戦い」、「展望」という5つの楽章で出来た20分ほどの曲です。それぞれの楽章にソプラノ・ソロ、バリトン・ソロ、そして混声合唱が加わり、こちらはより「クラシカル」なテイストが醸し出されています。 いずれにしても、音楽そのものよりは「音響」をしっかり味わいたくなるアルバムです。そのためには、SACDではなくぜひBD-Aを聴いてほしいものです。 BD & SACD Artwork © Lindberg Lyd AS |

||||||

ただ、「新譜」とは言っても「新録音」はめったに出さないのが、このレーベルです。今回は、2008年から2014年までの間にこのオーケストラの首席客演指揮者を務めていたネゼ=セガンが、2013年と2014年に行ったコンサートのライブ録音です。全てプーランクの作品で、2013年10月23日の「ピアノ協奏曲」と「スターバト・マーテル」、2014年3月26日の「オルガンとティンパニのための協奏曲」と、2回分の曲目が収録されているので、全部で3曲、結構聴きごたえのあるアルバムになっています。 まず、「ピアノ協奏曲」は、日本人にとっては親しみやすい名前のフランスのピアニスト、アレクサンドル・タロー(太郎)がソリストです。個人的には、この曲は殆ど聴いたことがなかったので、とても新鮮な気持ちで臨めました。 プーランクは、メロディを作ることにかけてはとても秀でたものがあったのではないでしょうか。それは、どんなものでも彼ならではのテイストを持っていて、とてもキャッチーなのにちょっとひねったところがあるという、いかにもフランス的なスマートなものです。ですから、この曲の第1楽章でまず登場するテーマが、およそ「クラシック」らしからぬメロディによって作られていても、驚くことはありません。実際、それはほとんど「フレンチ・ポップス」、いや、ひょっとしたら日本の「昭和歌謡」にそのまま使われても何の違和感もないものです。 その後に、新しいテーマとして出てくるのが、今度はバロックのようなテイストを持ったものでした。これもさらにエレガントに展開され、ピアノのカデンツァの後はコラールのような荘厳なテーマも現れるという、なんとも贅沢なメロディの応酬です。 第2楽章のテーマも、とても親しみが感じられるのは、どことなく「ジェットストリーム」のテーマ曲、「Mr. Lonely」(ボビー・ヴィントンのヒット曲で、レターメンなどのカバーでも知られています)に似たところがあるからでしょう。 第3楽章は、ほとんどモーツァルトのパロディのような音楽ですね。実際、そのモーツァルトのピアノソナタととてもよく似たテーマも頻繁に現れます。 タローのピアノはそんな軽やかなフレーズたちを縦横に操って、オーケストラの間を軽やかに走り抜けているという感じ、これは、まるで上品で甘さを抑えたスウィーツのような演奏です。 「オルガンとティンパニのための協奏曲」は、今までに多くの演奏に接してきました。というか、これは実際はこちらで聴いていたものと同じ音源です。ここでは合唱指揮者としても広く知られているジェームズ・オドネルがとても真摯なアプローチに務めているようです。そんな端正な演奏からは、この曲が過去のオルガンのための作品からのエキスをしっかり取り入れていることを感じることが出来ます。特に顕著にその影響が見られるのは、もちろんバッハと、そしてサン=サーンスでしょうか。 最後の「スターバト・マーテル」では、やはり「プーランク節」が満載で、彼の親しみやすいテーマを存分に味わうことができます。それを、このオーケストラの合唱団はとても落ち着いた音色で聴かせてくれます。特に、時折ア・カペラで歌われるところは、絶品です。 CD Artwork © London Philharmonic Orchestra Ltd |

||||||

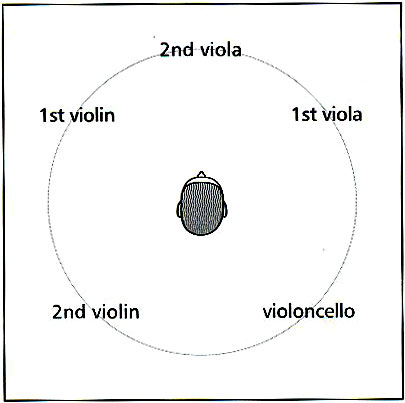

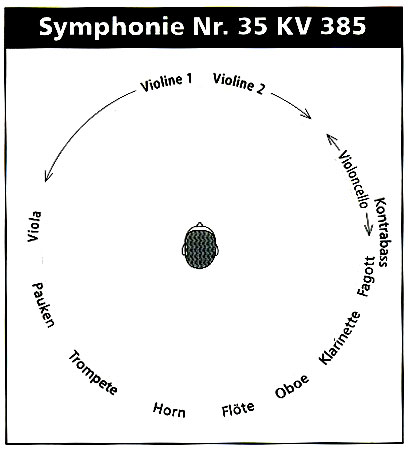

今回のモーツァルトの交響曲集では、しっかりサラウンドのロゴが入ったハイブリッドSACDだったので、安心です。ここのサラウンドは、例えばこちらの弦楽五重奏だと、このように、   この室内オーケストラはオランダ室内管弦楽団という団体ですが、これは現在ではマルク・アルブレヒトが首席指揮者を務めるオランダ・フィルハーモニー管弦楽団のメンバーによって組織されています。コンサートマスターはどちらもゴルダン・ニコリッチですし、こちらの首席指揮者もアルブレヒトです。 言ってみれば、このSACDは、彼らが普段行っているリハーサルを、その真ん中に座って聴かせてもらうという、とてもレアな体験を提供してくれるものなのでしょう。 これが、録音の時の様子です。  もちろん、これは写真でもわかるように、彼らの練習場である「オランダ・フィル・ドーム」で行われたセッション録音で、何度も録り直しが可能なのでしょうが、その「ハフナー」のしょっぱなで、いきなり弦楽器のアンサンブルが乱れていたのには驚きましたね。まあ、それはそれで流れを重視した結果なのかもしれません。演奏自体は、やはり「ピリオド」っぽい刺激的なところは全くない、とても穏やかな表現に終始しているものでした。もうすこしメリハリをつけてもいいような気もしますが、まあそれは好みの問題でしょう。 ただ、このサラウンドで聴こえてくる金管チームの存在感は、ちょっとなじめません。普段はある程度距離を置いたところで聴こえてくるこれらの楽器がすぐ近くの耳元で鳴っているのは、曲を楽しむにはかなり特殊なシチュエーションであることが分かります。まるで、オーケストラの練習の時に、金管だけが練習させられているのを聴いているような感じなんですね。ちょっとこれは辛い気がします。 その分、肝心の弦楽器がはるか彼方から聴こえてくるような感じがします。これでは音楽としてはいかにもアンバランスなものになってしまいます。定位はいじらなくていいのですから、もう少し金管に距離感を持たせるような配慮があれば、もっと楽しめたのではないでしょうか。 SACD Artwork © TACET |

||||||

演奏しているのは、アガタ・キーラル=ドウゴシュという女性のフルーティストです。「ドウゴシュ」という名前に聞き覚えがあったので調べてみたら、こちらでペンデレツキの「フルート協奏曲」を演奏していたウーカシュ・ドウゴシュの奥さんのようですね。お二人で一緒に録音していたアルバムも見つかりました。 ここで彼女が取り上げた作曲家は全部で7人、その中にはもちろんこのペンデレツキも入っています。しかし、その作品は「ミステリオーソ」という1954年、作曲家がまだ21歳の頃の、ほとんど「習作」といった感じのものでした。彼の作品リストにも載っていないようなレアな作品、もちろん初めて聴きました。それは、ピアノの7拍子のオスティナートに乗って、無調のフレーズが延々とフルートによって奏でられるという、そのすぐ後の「クラスター」の時代や、さらにそのあとの「ロマンティック」な時代とも全く異なるスタイルの作品でした。これが彼のスタート地点だったということを認識できる、貴重な録音ですが、それ以上のものではありません。 この中で最も早い時期に作られたのは、1925年のタンスマンの「ソナタ」でしょうか。これはすでに、フルーティストのレパートリーとして割と知られている作品です。作曲者は家具職人(それは「箪笥マン」)?若いうちにポーランドを出てパリで活躍していますから、当時の「6人組」などとも親交があり、ほとんどフランスの作曲家のような印象がある人です。この「ソナタ」も、そんな「おフランス」の情緒たっぷりのオシャレな楽章が5つ並んでいます。その真ん中の「スケルツォ」という楽章は、「フォックス・トロット」というジャズの前身ともいえるシンコペーションやスウィングのリズムを取り入れた軽快な曲です。 タイトル曲も含めたグレツキの作品が、この中では最も新しいもの。その「君のために、アンヌ=リユ」というのは、ノルウェーのフルーティスト、アンヌ=リユ・リエのために1986年に作られています。そのまんまですね。そしてもう1曲1996年に作られた「ヴァレンタイン・ピース」は、アメリカのフルーティスト、キャロル・ウィンセンスのためにヴァレンタイン・プレゼントとして作られました。もちろん、どちらのフルーティストも女性です。「ヴァレンタイン」の方はフルート・ソロの曲、最後に鈴の音が入るのが粋ですね。いずれもグレツキらしいミニマル・ミュージックです。「君のために」では、高音の難しいパッセージが執拗に続きます。 あとの4人の作品は、いずれも1950年前後に作られたものです。キラールの「ソナタ」は、当時の趨勢だった新古典主義の作風で、まるでヒンデミットのようなモティーフも現れます。 ルトスワフスキの「3つの断片」は、ラジオドラマのために作られた短い曲の集まり。キャッチーなメロディを持っています。 パヌフニクの「ショパンへのオマージュ」は、元々はソプラノとピアノのための5つの曲集だったものを、フルートのために書き直したもので、「ショパン」というよりはハンガリーのリズムや旋法があちこちに顔を出している不思議な作品です。 唯一、初めて聞いた名前の作曲家、ピオトル・ペルコフスキの「インテルメッツォ」は、やはりこの時代ならではの無調のテイストが色濃く表れた作品です。 キーラル=ドウゴシュの演奏は、曲によっては明らかに共感が薄いと思われるような雑なところがあるのが、ちょっと残念です。 CD Artwork © DUX Recording Producers |

||||||

おとといのおやぢに会える、か。

|

|

| accesses to "oyaji" since 03/4/25 | |

| accesses to "jurassic page" since 98/7/17 |