|

|

|

|

![]()

一見、工房。.... 佐久間學

今回は、それに加えてハイレゾ音源を無料でダウンロードできる「クーポン・コード」というものまで入っていました。SACDですから別にハイレゾ音源などはなくてもいいのですが、このアルバムに限っては、これはそれだけにはとどまらない特別な意味を持っているのでは、と、最初にそれを見た時には思いました。ジャケットにも、  つまり、ヤーコブスはこのSACDではごく一般的な「1739/1749年バージョン」を演奏しているのですが、「1725年バージョン(いわゆる第2稿)」の音楽も捨てがたいと考えていて、そこで替えられている5曲もボーナス・トラックとして収録しています。さらに、この英語を読むと彼は「1725年バージョン」も「完全に」録音していて、ハイレゾ音源をダウンロードすればそれを「全曲」聴くことができる、と、この英文では知らせているのです。 そこで、指示されたサイトにクーポン・コードを入れると、こんな画面が現れました。  ところが、まさかとは思いつつもそれぞれの曲のファイルのサイズを比較してみると、SACDのボーナス・トラック以外の曲は、全く同じサイズになっているではありませんか。そんなことはあり得ません。今まで何度もご紹介しているこちらのページで分かる通り、この二つの稿は単にその5曲を差し替えただけではなく、他の曲でも細かいところが異なっているのです。特に最初の10曲は、バッハが1739年に新たにスコアを作った時には、メロディラインや和声、さらには曲の長さまで変えているのですから、それを演奏していれば当然ファイルのサイズも変わってくるはずです。にもかかわらず、それらが全く同じということは、それが全く同じ音源なのだからなのでしょう。実際に聴いてみると、予想通りそれらは全く同じものでした。2曲目のレシタティーヴォの音型も同じ、3曲目のコラールも、1725年バージョンは短調のまま終わるはずなのに、ここでは両方ともピカルディ終止になっています。もちろん、エンディングが1739年に大幅にカットされた9曲目のソプラノのアリアも、1725年の時点ではありえないカットが施されていましたよ。 要するに、ヤーコブスたちは1725年バージョンの「全曲録音」なんかやっていなかったのですよ。録音したのはその中の5曲だけ、それを、こちらは普通に「全曲」録音した1739/1749年バージョンの中に挿入しただけのものが、ハイレゾ音源の「1725年バージョン」なのです。もちろん、それは単なる折衷バージョンであって、「1725年バージョン」とは似て非なるもの、はっきり言えばこのタイトルは紛れもない「偽装」なのですよ。 この「偽装工作」にはヤーコブス自身はかかわってはいなかったのだと思いたいものです。単なる営業サイドの小賢しさのせいだ、と。しかし、そのために、せっかく、合唱を3つの編成に分けて、シーンに応じて適宜使い分けるというアイディアが台無しになっているのが、とても残念です。 SACD Artwork © Harmonia Mundi Musique s.a.s. |

||||||

アメリカを拠点として活躍してきたストコフスキーも、1972年に自ら創設したアメリカ交響楽団の常任指揮者を辞任してからは、故国であるイギリスに戻り、そこで亡くなるまでイギリスのオーケストラとの録音活動を行うことになるのでした。このPHILIPSへの録音の後、1976年には米コロムビアと「6年間」の録音契約を結ぶのですから、それが誠実に履行されていればやがて来るデジタル録音の時代をも体験することが出来たでしょうに。 このPHILIPSへの2枚のLPは、少し前に2枚組のCDがDECCA名義でリリースされていましたが、今回はDECCAからのライセンスで、PHILIPSの血を引くPOLYHYMNIAのエンジニアによってハイブリッドSACDに復刻されたものです。オリジナルは「4チャンネル」のソースでしたから、マルチチャンネルで聴くこともできます。 このアルバムのメインはやはり「くるみ割り人形」でしょう。有名な1940年公開のディズニー・アニメ「ファンタジア」でもフィーチャーされていた「ストコフスキー節」満載のあの怪演が、ここでも味わえるのでしょうか。 「小さな序曲」では、いともまっとうに音楽が始まりました。とても軽やかで、そこからは爽やかささえも感じられます。しかし、次の「行進曲」になったら、なんという速いテンポ、これでは「行進」ではなく「駆けっこ」ですね。おかげで、途中で現れるフルートのダブル・タンギングは、とんでもないことになってしまっています。これは、オーケストラがストコフスキーに馴れていなかったために練習を怠っていたせいでしょう。録音現場でこんなテンポだったことを知らされ、焦ってみても後の祭です。 そして、「金平糖の踊り」こそはストコフスキーの真骨頂、まずは楽譜に手を入れて、最初の弦楽器のピチカートに、ファースト・ヴァイオリンと同じ音でアルコのトレモロを加えています。されに、続くチェレスタのソロも和音をすべてアルペジオで演奏するという形に変えています。そして、とどめは「ファンタジア」でおなじみ、その後のバス・クラリネットの「ミレドシシ♭〜」(固定ド)という合いの手のフレーズの最初の「ミ」を、思いっきりテヌートです。いや、それはもはや「テヌート」とは言えないほどの、とても拍の中には納まりきらない長さになっていました。つまり、「ファンタジア」の時点では異様ではあってもかろうじて拍には収まっていたものが、ここではその前のトレモロとアルペジオという荒技を加えることによって、そんな無茶も可能にした、ということでしょう。その結果、この曲からはある種妖艶な雰囲気が漂うことになり、決してほかの指揮者ではなしえない音楽が誕生しました。「ファンタジア」からの30余年、それはまさに、一人の指揮者が芸風を完成させる長い道程だったのです。 これに比べると、他の「イタリア奇想曲」や「エイゲニ・オネーギン」の「ポロネーズ」と「ワルツ」などは、まだまだ「芸なかば」と感じられてしまいます。薔薇族ではありません(それは「ゲイ仲間」)。あるいは、「イタリア奇想曲」でのファンファーレがこんなにしょぼいのは、単にオーケストラとの相性が悪かっただけなのでしょうか。 録音は、PHILIPSにしては珍しい管楽器がかなりオンとなったバランス、こちらの分野では、ストコフスキーはしっかり自分を主張していたようです。 SACD Artwork © Pentatone Music B.V. |

||||||

1985年に録音されたもので、オーケストラは彼がこの数年前まで首席指揮者を務めていたバイエルン放送交響楽団です。確か、1980年にはこのコンビでモーツァルトの後期の交響曲も録音していましたね。デジタル録音の黎明期で、そのCDは物珍しさも手伝って、なかなか魅力的でした。当時のこのオーケストラの首席フルート奏者はアンドラーシュ・アドリアンとイレーナ・グラフェナウアーでしたが、この二人の音色や音楽性は全く異なっていて、どちらが吹いているのかはすぐわかりました。この交響曲集でも、曲によって奏者が違っていましたから、もっぱらグラフェナウアーが乗っている方の録音だけを聴いていましたね。 この「ドン・ジョヴァンニ」では、10日間以上の録音セッションが組まれていたようですが、カラヤンのように序盤に吹いていた人が後半では別の人になるようなことはなく、最初から最後までそのグラフェナウアーの音が聴こえてくるのが、このアルバムの最大の魅力です。このオペラには、例えば「魔笛」のようにフルート・ソロが活躍するような場面は全くないのですが、時折オーケストラから聴こえてくるさりげないフルートのフレーズが、とてものびやかで心を奪われてしまうのです。たとえば第2幕のフィナーレの直前のドンナ・アンナのアリアの中で一瞬聴こえてくるだけのフルートのソロでさえ、言いようのない感銘を与えられるものでした。 クーべリックにはコンサート指揮者というイメージがありますが、実際は多くのオペラハウスでの経験も持っている人でした。ただ、彼が指揮するオペラは、初めて聴いたような気がします。おそらく、モーツァルトではこれ以外の録音はないのではないでしょうか。ただ、この「ドン・ジョヴァンニ」を聴く限りでは、彼の資質はやはりコンサート向きなのではなかったのかな、という印象を強く受けてしまいます。それは、彼の持っている様式感がそうさせるのでしょうが、とても重みと深みを感じさせる彼の指揮からは、音楽そのものが持つ崇高さは十分に伝わってくるものの、「ドラマ」としてもエネルギーが決定的に欠けているのでは、と思えてしまうのです。要は、あまりにもくそまじめに音楽に向き合っているな、という感じ、今の時代にこれを聴くと、やはりダ・ポンテ/モーツァルトを味わうにはもっと切迫感や、洒脱さが欲しくなってしまいます。 録音もなんだかきれいすぎ、そんな中でかなり音場を操作してステージ感を演出しているような工夫が見られますが、それがあんまり成功しているとは思えないのは、なにか中途半端なところが見られるからでしょうか。墓地で石像が現れるシーンのサウンドの、なんとしょぼいこと。 そんな指揮者をフォローするかのようにふるまっていたのが、レポレッロのパネライです。彼はレシタッティーヴォ・セッコだけではなく、アリアでさえ存分に羽目を外して楽しんでいましたね。「カタログの歌」では、まるでロックのヴォーカルのようにフレーズの最後を下げたりしていましたから。 タイトル・ロールはアラン・タイタス、この人のラストネームは「Titus」ですから、モーツァルトとはゆかりがあるのでしょうが(笑)、なんせもっぱらバーンスタインの「ミサ」の初演を担った人としての記憶が強いものですから、いくら将来はバイロイトの常連になるとは言ってもこの時点での貫録のなさにはほほえましいものがあります。というか、そのタイタスをフィーチャーしたオリジナルのジャケットが不気味すぎ。 CD Artwork © Sony Music Entertainment |

||||||

このタイトルにある「Humen」とは、「虎門」という広東省東莞市にある地区の名前です。下半身の名前ではありません(それは「肛門」)。そこで「1839年」に起きたのが、「アヘン戦争」という歴史の教科書には必ず出てくる中国(当時は「清」)とイギリスとの戦争の発端となった「アヘン焼却事件」です。イギリスが清に持ち込んだ大量のアヘンを、当時の大臣林則徐がすべて没収して虎門で焼却したという事件です。 この史実をモティーフにして、広東州の広州市出身である陳怡が、広東に伝わる民謡などを素材にして第1楽章を構成します。これが、いわばこの事件の背景となる街の雰囲気を提示する、という楽章になるのでしょう。しかし、それらのテーマは安直に民族性に訴えかけるようなものではなく、独特の作曲技法によってとても厳しい音楽となって、深いところで聴く者への心へ届くような形に仕上がっています。 第2楽章は、この事件のヒーローとして登場する林則徐のキャラクターを表現したものなのだそうです。まるでストラヴィンスキーの「春の祭典」のような複雑なリズムと厚ぼったいオーケストレーションに支配された前半は、彼の力強さの反映なのでしょう。しかし、後半はうって変わって透明性あふれるオーケストレーションによる、とてもリリカルな音楽が繰り広げられます。ここでは、それまでは決して表には出てこなかった「中国風」の情緒がたっぷり味わえます。 第3楽章に流れるのは、とても悲しげなテーマ。それは、この戦争に打ちひしがれた中国の人たちの悲しみが表現されたものなのでしょう。しかし、やはり後半になるとそれに打ち勝つ力のようなたくましさが現れます。そして、最後の楽章では、ご想像通り、戦争を乗り越えて力強く突き進む人たちを高らかに歌い上げる「感動的」な音楽となります。正直、それまでの音楽と比べてあまりに明るすぎるこの楽章には引いてしまいますが、確かに聴いていてとても心が湧きあがるのは事実です。もしかしたら、これはショスタコーヴィチの交響曲第7番(いわゆる「レニングラード」)から何らかの影響を受けているのではないか、と、全く根拠のないことを思い浮かべてしまいました。 この交響曲は広州交響楽団からの委嘱で作られ、2009年に初演されました。 周龍が単独で作曲に携わったあとの2曲は、もう少し抽象的なテーマが元になっています。シンガポール交響楽団からの委嘱によって作られ、この交響楽団によって2003年に初演された「The Rhyme of Taigu」は50歳のバースデイ・プレゼントとして妻陳怡に献呈されたのだそうです。「Taigu」というのは日本の太鼓のこと、実は、この作品は以前作られたクラリネット、ヴァイオリン、チェロと3人の日本の太鼓奏者のために作られた「Taigu Rhyme」という作品のコンセプトを継承しているもので、ここでは日本の太鼓ではなく、中国の古代の太鼓と、それによってもたらされたエネルギーと精神とを、西洋のオーケストラを使って再現したものなのだそうです。3つの部分に分けられる曲の中間部ではクラリネットやオーボエがあくまで中国風の奏法でしっとりとその「精神」を歌い上げますが、その前後では圧倒的なエネルギーが、リズミカルに表現されています。 もう一つの、カンザスシティ交響楽団からの委嘱によって作られ、2005年に初演された「The Enlightend」では、フルートの中国風奏法が聴きものです。いずれもこれが世界初録音、とても素晴らしい録音で、中国の「今」の音楽を伝えてくれています。 CD Artwork © Naxos Rights Us, Inc. |

||||||

ここで演奏されているのは、全て20世紀に作られた木管楽器が中心になったアンサンブルのための曲です。管楽器だけではなくピアノが加わっているものも有ります。ただ、木管楽器のアンサンブルといえば真っ先に思い浮かべる「木管五重奏」(オーケストラで使われる4種類の木管楽器+ホルン)の編成によるものは1曲もない、というのがユニークなところです。ヤナーチェクの「青春」は、その木管五重奏にバス・クラリネットが加わった六重奏ですし、ピアノが加わるマルティヌーの六重奏曲は5本の管楽器の内訳がフルート、オーボエ、クラリネット+ファゴット2本という編成です。一番まともなのは、普通の木管五重奏にピアノが入ったプーランクの六重奏曲ということになるのでしょうか。そしてもう1曲はシャンドール・ヴェレシュのオーボエ、クラリネット、ファゴットのためのトリオです。これは、リードを持った管楽器のアンサンブルということで、フランス語では「トリオ・ダンシュ」と呼ばれます。呑兵衛や女性には出来ません(「トリオ断酒」または「トリオ男子」)。 ただ、とても不思議なことですが、ジャケットやブックレットの曲目紹介の部分では、それぞれの編成が全く記載されていません。確かにライナーノーツを読めばその少し変則的な編成に関してはいくらか述べられてはいますが、これではあまりにも片手落ち。 ブックレットに写真がありますが、この録音は彼らの本拠地のコンセルトヘボウで行われました。それぞれの楽器に補助マイクは立っていますが、あくまでメイン・マイクが主体、ホール全体の響きの中でのアンサンブルが感じられるような音に仕上がっています。適度にブレンドされた音場の中で、それぞれのソロ・プレイもくっきり味わえるという、優れた録音です。 もちろん、ここでのお目当てはフルートのエミリー・バイノンです。彼女のフルートが聴こえてくると、アンサンブル全体のテンションが一気に高まるという、かつてのベルリン・フィルでのアンサンブルの中でゴールウェイが示していたような役割が、ここでも感じられてしまいました。それでいて、彼女の音色や表現はしっとりと落ち着いたものですから、決して浮き上がってしまうことはありません。 マルティヌーの六重奏曲の第3楽章(スケルツォ)は、フルートとピアノだけで演奏されます。ここでのバイノンののびのびしたテクニックと歌い口は、まさに絶品です。最近のこのオーケストラの映像ではもう一人の首席奏者のマッコールの方が演奏する機会が多いような気がしますが(あくまで個人的な感想です)こういうすごいソロを聴くとやはりバイノンの方が魅力的に感じられます。ヤナーチェクで持ち替えて演奏しているピッコロも素敵ですし。 もう一人とても気になったのが、ピアニストのイェルーン・バルです。コンセルトヘボウ管弦楽団とは関係の深いピアニストで、「ペトルーシュカ」など、オーケストラの中のピアノのパートなどをよく演奏している方だそうですが、いかにも気心の知れた間柄という感じで、とてもセンスの良いピアノを聴かせてくれています。プーランクの六重奏では、圧倒的なドライブ感も見せて、この曲から新鮮な味わいを引き出していましたね。 リゲティの先生であるハンガリーの作曲家ヴェレシュのトリオでは、第2楽章のアンダンテで聴こえてくるヌニェスのソフトなファゴットが聴きものです。 SACD Artwork © Koninklijk Concertgebouworkest |

||||||

そんなことを知ったのは、大昔に「メトリーズ・ガブリエル・フォーレ」という合唱団が歌ったアンリ・トマジの「コルシカの12の歌」というLPが出た時に、音楽雑誌でそのようなことを書いていた人がいたからです。余談ですが、このアルバムはいまだにCD化されず、「幻の名盤」になっています(その後、再録音されたCDが出ましたが、それは同じ人たちが歌ったとは思えないお粗末な演奏でした)。確かに、この合唱団は高校生ぐらいの少女だけがメンバーでした。さらに余談を重ねると、この団体のウェブサイトが見つかったので覗いてみたら、そこにあった写真には絶対に「少女」ではありえないおばはん、というか老婆たちが写っていました。この「少女合唱団」には年齢制限がなかったのでしょうね。かつての少女たちは、年を重ねても居座っていたために、こんな団体名とは背くような現実が待っていたのでした。 この、1946年に創設されたラジオ・フランスの少女合唱団では、そんなことはなくきっちりとまだ「少女」である内に「卒業」してくれるのでしょう。なんでも、オーディションによってフランス全土から集められた少女たちは、奨学金をもらって小学校レベルから大学卒業レベルまでの教育を受けつつ、音楽関係の多彩なカリキュラムによって日々訓練されているのだそうです。現在、そのような「生徒」は170人ほどいるそうですから、コンサートやレコーディングではその中から選抜されたメンバーが歌うのでしょうね。厳しい世界です。 ですから、その音楽的なレベルはかなり高く、昔からメシアンなどはその演奏を気に入っていて、自作にも起用していました。ピアノやオンド・マルトノが加わったオーケストラと女声合唱による「神の現存のための3つの小典礼」という彼の作品が、1959年に彼女たちによって演奏されたこともありました。さらに、合唱団からの作曲家に対する委嘱も積極的に行われたようで、クセナキスが作ったいくつかの児童合唱を含む作品はその結果生まれたものです。 初代の指揮者はマルセル・クーローが務めました。そして、7代目となる現在の指揮者が、2008年に就任したスウェーデン生まれのソフィ・イェアニンです。 最初に歌われているのはアンリ・デュティユーの「航海の歌」という、船乗りの歌などの伝承歌を無伴奏女声合唱のために編曲した多くの曲集から、第1巻と第2巻からの抜粋です。我々にはなじみのない歌ばかりですが、きっとフランス人だったら誰でも知っている歌ばかりなのでしょう。それを、この合唱団はとても訓練の行き届いた声で楽しそうに歌っています。確かに、日々の訓練が実っているな、という感じがしますし、それでいて適度にアバウトなところも残しているあたりが好感が持てます。というか、この年頃の女声でなければ絶対に出せない雰囲気を、見事にくみ取って音楽に生かしているという感じです。このあたりのテイストが本物の「メトリーズ」なのでしょう。男の子では消臭が必要(それは「ファブリーズ」)。 次のダニエル=ルシュールの「3声の有名な歌」は、各地の民謡などの、やはりよく知られた曲を編曲したものです。スイス民謡の「ホル・ディ・リ・ディ」だけ知ってました。 そして、最後がベンジャミン・ブリテンがウィーン少年合唱団のために作ったオペラ(作曲家は「ボードヴィル」と呼んでいたそうです)「ゴールデン・ヴァニティ号」です。「少年」のために英語で書いたものが、ここでは「少女」が「フランス語」で歌っているというあたりが、なかなかなところでしょう。ピアノ伴奏がかなりヘンタイ。 CD Artwork © Radio France |

||||||

しかし、このオーケストラは、そんなヤバいオーケストラではありませんでした。創立されたのは1907年、あのウィーンの楽友協会大ホールで、「ウィーン・トーンキュンストラー」という名のもとにデビューを飾っています。後にはフルトヴェングラー、ブルーノ・ワルター、クレンペラーなどの超有名指揮者も指揮台に登っています。1945年からは、オーストリアのウィーンを取り囲むような位置にあるニーダーエストライヒ州のオーケストラとして州都のザンクト・ペルテンを本拠地に活動を始めます。さらに、同じ州にあるグラフェネックでも、毎年音楽祭を開催しているという、活動拠点が3つもあるオーケストラなのです。この頃には、正式名称は「トーンキュンストラー管弦楽団」となっていました。 最近の音楽監督では、佐渡の前がオロスコ=エステラーダ、その前がクリスティアン・ヤルヴィで、それぞれの指揮者によって録音されたCDも多数リリースされています。オロスコ=エステラーダはOEHMS、ヤルヴィはSONY、CHANDOS、PREISERあたりのレーベルから出ていますね。 さらに、PREISERの場合は、ライブ演奏を録音したものはこのオーケストラ仕様の「TONKÜNSTLER LIVE」というサブレーベルが設けられていて、これが事実上の自主レーベルのようになっていました。しかし、今回は佐渡の就任に合わせたように、オーケストラの名前をそのまま使った正真正銘の自主レーベルが発足していました。品番からも分かるように、これはその自主レーベルの「1番目」となるアイテムです。 しかも、このCDの作られ方は、見事に佐渡の本国である「日本」を意識したものになっていました。オーストリアで制作されたインレイには、なんと日本語の曲目表記があるのですよ。ですから、当然ブックレットもドイツ語、英語と並んで日本語に翻訳されたライナーノーツが載っています(訳文はかなりひどい日本語ですが)。日本人がシェフとなったオーケストラの自主レーベルというのは、こういうことになるのですね。 録音のやり方も至れり尽くせり、コンサートのライブを録音するようなお手軽なものではなく、彼らの一つの本拠地であるグラフェネックのコンサートホールを使って、5日間に渡るセッションが設けられました。録音スタッフは、オロスコ=エステラーダのブラームスの交響曲全集を手掛けたPegasus Musikproduktionです。これが素晴らしい音に仕上がっています。全体の響きはとてもすっきりしているのに、個々の楽器はとても芯のある音がしています。おそらくハイレゾ・データでもリリースされるのでしょうから、それだと間違いなくさらに極上のサウンドが楽しめることでしょう。 それだけの器が揃って、これで演奏も極上であれば何も言うことはないのでしょうが、これを聴いても心が動かされるところが全くなかったのは、どういうわけなのでしょう。「英雄の生涯」では、最初のテーマからしてワクワクするようなことがありませんし、いったいどこへ向かって音楽を作っているのか、という意志が全く見えてきません。「ばらの騎士」はもっと悲惨、この曲に絶対あってほしい「色気」が全く感じられません。本当は夢見るように美しいはずの「銀のバラのモティーフ」がこんなに鈍重だなんて。まるで「牛(ぎゅう)のバラ」。 CD Artwork © Niederösterreische Tonkünstler Betriebsgesellschaft m.b.H. |

||||||

彼はその職務の中で、多くの宗教曲を残しました。その中には、11曲のオラトリオ、181曲のカンタータ、64曲のモテットなどが現存することが分かっています。これからの研究次第では、さらに多くの作品が見つかるかもしれません。 その「オラトリオ」というカテゴリーの中には、聖金曜日に演奏された、いわゆる「受難曲」が含まれます。これは、バッハが作ったような福音書をテキストにしたものが、こちらは4つすべて揃っています。さらに、特定の福音書に依らない、自由なテキストに基づく「受難オラトリオ」という呼ばれるものの中の1曲が、この「メシア」です。ヘンデルの「メサイア」と同じようなカテゴリーですが、こちらはスタート地点がだいぶ後の「最後の晩餐」のあたりになっています。 編成は6人のソリストと合唱、オーケストラは弦楽器にフルート、オーボエ、ファゴット、ティンパニと、通奏低音が加わっています。ソリストのうちのテノールとソプラノ1、バス1はレシタティーヴォを担当し、物語を進めます。ただ、そのレシタティーヴォは通奏低音だけのシンプルなものだけではなく、「アッコンパニャート」という弦楽器の伴奏が入ってドラマティックに歌い上げる部分も多く含まれています。 その前後に合唱によるコラール、そしてソリストによるアリアや重唱が入ります。そのアリアの様式は、もはやバッハの時代のものとは一線を画した、古典派の始まりを感じさせるもの、たとえばバッハの息子のカール・フィリップ・エマニュエルあたりの音楽のような様式感とテイストが漂っています。 コラールはバッハあたりでも使われているようなものが歌われます。それ以外に、ソリストがコラールを歌うというシーンもあり、その時にはオーケストラが一ひねりした伴奏を付けているのが聴きものです。 全曲演奏すると1時間半以上かかる大曲で、全体は2部に分かれています。後半に入るとイエスの死の場面になるのですが、そこでバッハの「ヨハネ受難曲」でもアリアが歌われるイエスの最後の言葉「Es ist vollbracht!」を用いた2人のソプラノのデュエットが始まります。これが、とても軽やかで明るい歌なんですよね。歌詞を見ると「イエスが亡くなったことでの苦しみは終わり、私たちの心には喜びがあふれる」というような感じですから、それも当然のことなのですが、そのあまりに前向きの姿勢には、「受難曲」に馴染んでいる人はちょっとたじろいでしまうかもしれません。しかし、これが「メシア」たる所以なのでしょう。それ以後の音楽はさらに盛り上がり、ヘンデルの曲と同じような派手なエンディングを迎えることになるのです。こういうのもなかなか楽しいものです。 ソリストの中で注目したいのは、バス1でレシタティーヴォにもアリアにも登場するトビアス・ベルントという人です。「バス」というよりは「バリトン」ですが、そのなめらかな声や歌いまわしが、フィッシャー=ディースカウそっくりなんですね。確かに彼はこの偉大なバリトンにも師事しているようですが、ここまで似ているのには驚かされます。 合唱は、なんかきれいにまとめようという意識が強く感じられてしまいます。このユングという指揮者は他の合唱団でも聴いたことがありますが、いまいちスケールが小さいような。 ブックレットの対訳で、トラック6の最初に歌われるバス2のアリアの歌詞が、誤って最後になっているという瑕疵があります。 CD Artwork © Classic Produktion Osnabrück |

||||||

彼が亡くなるほんの数週間前にリリースされたのが、彼が1976年に作った純クラシックの作品「ピアノ協奏曲第1番」を含むこのアルバムだったというのは、なんという偶然でしょう。もちろん、これを扱っている代理店もこれをビジネス・チャンスとばかりに宣伝に余念がありません。 アルバムタイトルは「マンハッタン・インテルメッツォ」。これはあのかつてのヒットメーカー、ニール・セダカが作った「クラシック」の作品です。そのように、ここにはポップス、ロック、そしてジャズが「本職」の人たちが作ったピアノとオーケストラのための作品が集められています。 まずは、もしかしたらもう忘れられているかもしれない1950年代から60年代にかけて一世を風靡した作曲家でシンガーのニール・セダカです。ブリーフ1枚にはなりませんから、安心してください(それはハダカ)。当時はコニー・フランシスが歌った「Where the Boys Are(ボーイハント)」や、ニール自身が歌った「Calendar Girl(カレンダーガール)」を日本語でカバーしたものが全国のお茶の間で流れていたはずです。 「マンハッタン・インテルメッツォ」は、ピアノも上手だったニールがオーケストラをバックにピアノを演奏して録音するために2008年に作られました。オーケストレーションを行ったのはリー・ホルドリッジです(オーケストラはロンドン・フィル)。この録音は2012年にリリースされた「The Real Neil」の最後に収録されています。今回これを再録音するにあたっては、ピアノのパートはここで演奏しているジェフリー・ビーゲルによってより華麗に書き直され、一層「クラシック」っぽい仕上がりになっているはずです。なんと言っても、次々に現れるキャッチーなメロディには酔いしれてしまいます。まさにヒットメーカーとしてのニールの底力を見る思いです。 そして、キースの「ピアノ協奏曲第1番」は、それとは対極的な、やはり「ロック精神」満載のヘビーな曲でした。なんたって、第1楽章のテーマは「12音」で作られているのですからね。ですから、こういうものを演奏するためにはピアニストはもちろん、オーケストラのスキルもかなり高くないことには満足のいくものにはなりえないのですが、ここでの学生オーケストラは最悪です。その「12音」の音取りすらまともにできていないのですからね。いや、このオーケストラはニールの曲でも木管のピッチは悪いし、打楽器のリズムは悪いしと、全然いいところがありません。 第2楽章はちょっとかわいらしく迫りますが、第3楽章になったらやはり今度はバルトーク風に野性味満々で突き進みます。 残りの2曲は「ジャズ」とのコラボ。デューク・エリントンの「New World a-Comin'」は、1943年に彼のピアノとビッグバンドのために作られた曲ですでに楽譜はなくなっていたものを、1988年にモーリス・ペレスが復元してシンフォニー・オーケストラのために編曲しなおしたバージョンです。その時のソリスト、ローランド・ハナが即興的に演奏したカデンツァを、やはりビーゲルはコピーしています。これは、やはりオーケストラではなくビッグバンドで聴いてみたいものだ、と強烈に思いました。少なくとも、このオーケストラではジャズならではのグルーヴは全く感じられません。 そして、おなじみ、ガーシュウィンの「ラプソディ・イン・ブルー」で締めくくられます。これも、ピアニストだけがいくら張り切っても、オケとの対話が成り立たないことには真の名演にはなりえないことが証明されてしまっているだけです。 CD Artwork © Naxos Rights US, Inc. |

||||||

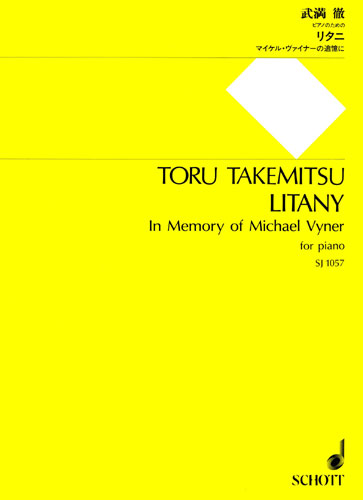

それは、 「いま出ている『二つのレント』は、友人の福島和夫が保存していたスケッチから復元したもので、オリジナルとはちょっと違うんです」(43ページ)とか、 「(この曲のいろんなバージョンが)何十とあります。だけどいずれにしてもそのころ書いたものは、みんな無くなってしまったんです。かろうじてひとつだけ、福島の家のピアノの裏に捨ててあったものが残っていた」といった武満自身の言葉を受けて、 「『二つのレント』の楽譜もいつのまにかなくなってしまった。今ある譜面は、福島和夫のところに残っていたスケッチから、武満が再現したもので、『リタニ』とタイトルが変えられている」(91ページ)  「この作品は、1950年に作曲された《二つのレント》―その原譜は紛失された― を、作曲家の記憶をたよりに再作曲されたものである」というコメントからも裏付けられます。 となると、ここで一つの疑問が浮かびます。現在ではその「原譜が紛失された」とされる「二つのレント」の、間違いなく「紛失後」に録音されたものがいくつか存在しているのですが、それはいったいどんな楽譜を使って演奏されていたのでしょう。 その疑問は、1982年にその最初のものをFONTECに録音した藤井一興自身のこちらの話によって氷解します。彼は「福島和夫が保存していたスケッチ」をコピーしたものを使って録音していたのですね。さらに、この時点で武満はこの曲の存在も忘れていたのですから、そのコピーに対して改訂を行うことなどはあり得ません。付け加えれば、この曲の録音はその時に限って許可を与えた、と。 そして彼の没後の2000年の高橋アキ(EMI)と2006年の福間洸太朗(NAXOS)の録音などへと続くことになるのですが、リンクでの藤井の話にある通り、高橋は間違いなくこの楽譜を使って録音したのでしょうし、聴き比べた限りでは福間も同じものを使ったように思えます。 そんなことを調べている中で見つかったのが、この2013年にリリースされたCDです。これは、このレーベルの「NHK『現代の音楽』アーカイブシリーズ」の最後に「特別篇」としてリリースされたもので、メインはNHKでこの番組が始まった1957年に録音された園田高弘による音源なのですが、なんとその中に「二つのレント」の二曲目が収録されているのです。初演から7年しか経っていない頃なので、おそらく、まだ「紛失」されてはいなかったオリジナルの楽譜を使っての演奏のはずですから、これはとても貴重な「記録」です。 そこで、オリジナルとは大きく変わっている(最初のテーマから「F#-D-C#」の音型が「F#-C#-A」に!)「リタニ」の2曲目の楽譜を頼りにこの1957年の録音と、さっきの1982年以降の録音を比べてみると、それらはほぼ同じものであることが分かりました。ただ、聴いただけで明らかに異なっていると分かる部分が、とりあえず2か所見つかりました。それは、

これで、「二つのレント」の様々なバージョンの正体が、まるでレントゲンで見たようにはっきりしたのではないでしょうか。 CD Artwork © Naxos Japan, Inc. |

||||||

おとといのおやぢに会える、か。

|

|

| accesses to "oyaji" since 03/4/25 | |

| accesses to "jurassic page" since 98/7/17 |