|

|

|

|

![]()

他人(ひと)の愛妻。.... 佐久間學

この中ではライネッケだけが19世紀の前半に生まれていて、それ以外の4人はその50年ぐらい後の生まれ、中にはライネッケの教えを受けた人もいます。そう、ライネッケはライプツィヒ・ゲヴァントハウス管弦楽団の指揮者であるとともに、ライプツィヒ音楽院の教授でもあったのです。 アルバムの構成としては、最初と最後に大きな「ソナタ」、そしてその間に小品を挟む、といった形になっています。もちろん、「トリ」はこの時代、ほとんど唯一のフルートのためのソナタとして異彩を放っている、ライネッケの「ウンディーヌ」です。 このようにロマン派の時代にフルートをソロ楽器として使った作曲家が少なかったのには、楽器自体の未熟さも一つの要因になっていました。ロマン派の作品では、多彩な表現を追求するために、複雑な転調が用いられていましたが、その当時主流だった楽器ではムラのない半音を出すことは難しく、そのような転調に的確に対応することが出来なかったのです。しかし、1850年ごろにテオバルト・ベームが完成させた新しい楽器は、そのような欠点を見事にクリアした、まさにロマン派特有の表現にも十分に耐えうるものでした。ライネッケもそのベーム・フルートの可能性を信じて、細かい転調を用いたこのソナタを作ったのです。 ただ、この曲を献呈された、当時のゲヴァントハウス管弦楽団の首席奏者ヴィルヘルム・ベルゲは、まだベーム・フルートは使ってはいなかったので、初演を行ったのはベルギー生まれのフルーティスト、アメデ・ドゥ・フロエでした。 このCDのフルーティストで、ベルリンのコミッシェ・オーパーの首席奏者などを務めたこともあるクリスティーナ・ファスベンダーは、そんなライネッケの思いを、時には想定以上のパッションを込めて演奏しています。そして、第2楽章の中間部の「ビブラートをかけないで」という指示にも、かなりきちんと従って、幻想的な味を出しています(こういう指示があるのは、当時でもビブラートをかけるのが普通だったということなのですね)。 アルバムの頭の、3つの楽章から成る15分ほどの「ソナタ」を作ったカルク=エラートは、ライプツィヒ音楽院でライネッケの弟子でした。そして、自身もそこの教授となったのです。彼の作品はロマン派末期ならではの、ドビュッシーの印象主義や、シェーンベルクの12音技法までもが感じられる幅広さを持っています。 このソナタは、まるで同世代のR.シュトラウスのような華やかなパッセージ満載の第1楽章の最後に、低音のピアニシモでロングトーンが伸ばされ、そのままゆったりとした第2楽章に続くという粋な構成を持っていました。こういう低音のロングトーンで倍音を抜いて空ろな音を出すのが、このフルーティストは上手です。その楽章は、無調っぽいパッセージも交えながらゆったりと進み、さらに軽やかなワルツ風で名人芸が随所に秘められた第3楽章に続きます。 カルク=エラートのライプツィヒ音楽院での前任者が、レーガーです。ここでは「アレグレット・グラツィオーソ」と「ロマンツェ」というかわいらしい2曲が演奏されています。この演奏はちょっと力み過ぎのような気がします。 クロンケとフリューリンクの作品も、なかなか魅力的でした。特にフリューリンクの「ファンタジー」は、演奏時間が13分という大作、全音音階も交えた新鮮な和声感が印象的ですし、中間部のテーマもとても美しいメロディが光ります。 CD Artwork © Profil Medien GmbH |

||||||

そして、今回はそのブルックナーでも起用されていたフィンランドの室内オケ、タピオラ・シンフォニエッタとともにブラームスのツィクルスです。杏仁豆腐にも入ってますね(それは「タピオカ」)。2015年から2017年にかけて4つの交響曲と、それに、2つのセレナードが録音され、それが3枚組のCDとなっています。 このCDのパッケージは、ジャケットにデザインされているのが「計算尺」の目盛りという、意味不明のものです。おそらく、このデザインを考えた人はブックレットに掲載されているブラームスとその周辺の作曲家の生涯や作品を時間軸で並べたリストとの連携を考えていたのでしょう。この中には、そのリストの一部分もそんな「目盛り」の中に散在させていました。ただ、そこでは年号などが本文とは異なったものになっているのが、非常に目障りです。単なるコピペなのにこんなお粗末な間違いを犯し、それを誰も直さなかったというあたりには、かなり杜撰な制作の姿勢が垣間見られてしまいます。物を作る時のこういう細かさは、けっこう大事ですよ。  そして、40歳を過ぎた1876年に、初めて交響曲が作られるころになります。 演奏しているタピオラ・シンフォニエッタは、弦楽器が9.7.6.4.3.という、フル・オーケストラの半分の編成です。ブックレットにある彼自身の言葉によると、ブラームス自身が指揮をしたオーケストラのサイズから、この編成を選んだようですね。そして、そこから現在普通の人が抱いているブラームスの交響曲のイメージを一新する、というのが彼の目論見のようなのです。 確かに、モーツァルトやベートーヴェンでは、最近の演奏スタイルの主流はかつての重厚なものからは大幅に変わっています。しかし、それはあくまであまりにロマンティックになり過ぎた演奏を、本来の古典の形に戻しただけのことなので、それをそのままブラームスに当てはめるのは無理があるような気がします。なんたって、さっきのリストで分かるように、彼の生前にはあのマーラーがすでに活躍していたのですからね。 ですから、ここでかなり少なめの弦楽器で、極力あっさり目を目指して演奏しているヴェンツァーゴの演奏からは、壮年期のブラームスの姿は全く浮かんできません。「人数が多くなければできない音楽がある」と言っていた指揮者がいますが、ブラームスの場合はその典型、ここで演奏されている交響曲のどの瞬間も、「もっと弦楽器がたっぷりの響きで聴きたい」と思ってしまいます。「第4番」の冒頭など、もう爆笑もののしょぼさですからね。 それに対して、セレナードは、等身大の若いブラームスが感じられて、とても楽しめました。そんな中でも、「1番」の第4楽章スケルツォのトリオで見せるヴァイオリン・ソロのように、ちょっと油断のできない表現が聴かれるところも満載です。「2番」にはそもそもヴァイオリンが必要とされていませんから、編成的にも何の引け目もありませんし。 ですから、この「ブラームスの交響曲全集」は、おまけの「セレナード全集」があったから、かろうじて面目を保つことが出来たようなものなのです。 CD Artwork © Sony Music Entertainment Switzerland GmbH |

||||||

調べてみたら、テイラー・スウィフトの「フィアレス」が「Album of the Year」を獲得した2010年の第52回グラミー賞の、「クラシカル」部門での「Best Classical Album」と「Best Choral Performance」というカテゴリーの中に、確かにこの方の名前がありました。ただ、これはマイケル・ティルソン・トーマスの指揮でサンフランシスコ交響楽団が録音したマーラーの「交響曲第8番」のSACDに対しての賞ですから、そこにはこれに関わったすべての演奏家の名前が列挙されています。ブーリーンさんはサンフランシスコ交響楽団の合唱指揮者として名前が挙げられているだけなのですね。ここでは全部で4つの合唱団が演奏に参加していますから、それぞれの合唱指揮者が4人挙げられている、その中の一人だったんですよ。 ということで、この2枚のアルバムで演奏している「カペラSF」という合唱団は、ブーリーンが2013年にサンフランシスコ交響楽団の合唱団のメンバーを中心に設立した30人弱のプロの合唱団なのです。上のアルバムが2014年に録音されて2016年にリリースされたもの、下のアルバムが2017年に録音された最新アルバムです。日本では、この2枚が同時にリリースされています。これ以外にもクリスマス・アルバムが1枚あって、それは2015年に日本でも発売されています。 素直に白状すると、1枚目には「Susa」という作曲家の名前があったので、これはあのマーチ王のスーザに違いない、合唱曲も作っていたんだ、と思ってしまったんですね。買ってからそっちは「Sousa」だったことに気が付いて「しまった」と思っても後の祭りでした。 まあ、それでも新しいレパートリーの開拓の一環として聴いてみたのですが、なんかそれほどのインパクトはありません。確かに録音はなかなかのもので、これだけ合唱のテクスチャーをきっちりと伝えるものにはなかなかお目にかかれないのですが、その合唱自体がなんともユルいんですよ。ソリストとして立派な人たちが集まったという感じで、合唱団としての感覚に乏しいのです。「スサ」さんの曲もなんということのない平凡なものでしたし。 こんなのを2枚も買ってしまって、と、新しい方を聴いてみたら、なんと、全然音が違います。まず、録音会場が、前回はホールだったものがここでは教会が使われていました。これで、豊かな響きが乗った、まるであの「2L」のようなゴージャスがコーラスが聴こえてきます。さらに、メンバーがほとんど別の人に替わっていたのですよ。男声などは、一人ずつしか残っていません。 そんな、「新生」カペラSF(念のため、「SF」は「サイエンス・フィクション」ではなく「サン・フランシスコ」)が、ここでは11世紀に生まれたヒルデガルト・フォン・ビンゲンから21世紀にブレイクしているオラ・イェイロまで、まさに「10世紀」に渡るスパンの作曲家の作品を歌っているのですから、すごいものです。 その「すごさ」は、そんな時代のそれぞれの様式などすっ飛ばしたところで、どの曲にもこの合唱団ならではの色彩感とエンタテインメントを与えているところに顕著に表れています。シュッツがこれほど肉感的に聴こえてきたのは初めてですし、ラインベルガーのメロディがこれほどキャッチーだと思ったこともありませんでした。ブリテンの曲でさえ、たまらなくおしゃれに感じられますし。 イザークの曲とされている「インスブルックよさようなら」が、プレトリウスト、さらにはバッハに受け継がれて変貌するさまを1曲の中で見せてくれたのも、なかなかのアイディア。 CD Artwork © Delos Pruduktions, Inc., |

||||||||||

いや、そういう録音自体は、こちらの音源ですでに体験していたのですが、それはもうお粗末極まりないものでした。この録音には人間の頭を模したマイクが使われていますが、そこではそのマイクを客席の中に置いてしまったものですから、音の広がりはほとんど感じられない、ほとんどモノラルのような音場になってしまっていたのです。さらに、そこで使われていたマイクもかなりいい加減なものでしたから、音質は最悪でした。 ということで、もう「バイノーラル録音」に関わることはないだろうと思っていたのですが、このSACDの案内を見ていたら、かなり真剣に追及されているような気迫が伝わってきたので、怖いもの見たさで聴いてみることにしました。なんたって、ただの「バイノーラル」ではなく「3D バイノーラル」ですからね。 このSACDでは、最初に「トレーラー」というのが入っています。「予告編」ですよね。そこでは女性の声でこの録音が目指すものについて語られた後、デモンストレーションが始まります。その人の声が、頭のまわりを回り始めるのですね。そして、「私の声との距離が1メートルになるように調節してください」みたいなことをしゃべっています。そう、確かにその声は、右も左も、そのぐらいの距離を隔てて聴こえてきます。あいにく、前後ではその距離感はいまいちはっきりしないので、これをもって「3D」というのはちょっと無理があるような気はしますが、左右では普通にヘッドフォンで聴く時の音場とは明らかに異なる、幅広いスケール感が体感できます。 まずは、ワーグナーの「タンホイザー」の「序曲」と「ヴェヌスベルクの音楽」です。最初の木管とホルンによるコラールは、とても澄み切った音で、眼前にほぼ原寸大に広がっています。おそらく、マイクは指揮者の頭の上あたりにセットされているのではないでしょうか。そして、チェロによるテーマと、それに寄り添うヴィオラが現れるのですが、その距離感や位置関係もはっきり分かります。さらに、そこにヴァイオリンが入ってきた瞬間、まるで幕が開いたようにステージそのものが「原寸大」で迫ってきたのです。これは、ちょっとすごいことなのではないでしょうか。スピーカーによる再生では、サラウンドでもその音場はあくまでスピーカーで囲まれた空間の中でしか体験できないのに、ここではそれ以上の幅広さが感じられるのですからね。 そして後半の「ヴェヌスベルク」になると、多くの打楽器が横一列になって華々しく踊り出す様子が眼前に広がります。 そのような楽器の定位だけではなく、それぞれの音がとても明瞭に聴こえてくるのも素晴らしいところです。「マイクは2本しか使わず、いかなるフィルターやエフェクターも用いられてはいない」と明言しているので、もちろんサブ・マイクなども使われていないのでしょう。それでこれだけの細部までが完璧にとらえられているのですから、すごいものです。 「幻想」でも、そのクオリティは変わりません。ピッコロなどはとかく他の楽器に埋もれて聴こえないものですが、ここではオーケストラがどんな大音量になってもくっきりと聴こえてきます。最後の楽章の「コル・レーニョ」(最近の楽譜では、「frappez avec le bois de l'archet」と具体的に指示されています)で、ヴァイオリンとヴィオラが弓の木の部分で弦を叩くというところは、もう目の前のそこら中から気持ち悪い音が聴こえて背筋が凍りつくようです。 そして、ライブ録音ですから最後には拍手が入っています。それも、見事にホール全体の広さが感じられるぐらいの広がりが再現されていました。 ここで演奏しているウッパータール交響楽団は、かつて上岡敏之が首席指揮者だったオーケストラですね。こんな過酷な録音に耐えうるだけの腕を持った、素晴らしいオーケストラです。 SACD Artwork © Cybele Records GmbH |

||||||

初期のビーチ・ボーイズはアメリカのCAPITOLのアーティストでしたから、EMIの傘下、それが、もはやEMIはなくなってしまいましたから、その買収元のUMG(ユニバーサル・ミュージック・グループ)から、ということなのでしょう。クラシックばかり買っていると、EMIはWARNERだとつい思いたくなってしまいますが、それはほんの一部分で、大部分のアイテムはUMGの方に行っていたのですね。 オービソンの場合は、基本的にヴォーカルのトラックだけを残して、あとはオーケストラの新しい録音で伴奏を入れて曲を完成させるという方式をとっていましたが、ビーチ・ボーイズの場合はそもそも「バンド」としてのサウンドが確立されている曲ですから、ここではオリジナルのトラックがほとんどそのまま使われているようです。ですから、今回のオーケストラの役目は、軽くバックにストリングスを加える、といった程度のものなのでしょう。ただ、それではせっかくのフル・オーケストラを使った意味がないと思ったのでしょうか、それぞれの曲の前にオーケストラだけで新たに作られたイントロが挿入されています。 まあ、個人的には、このバンドにはそれほどの思い入れはないので、これもありかな、という感じですね。それよりも、おそらくマルチ・トラックのテープから新たにリミックスを行っているのでしょうから、バンドやコーラスの音のクオリティ自体が格段に向上しているのがうれしいですね。これは、ビートルズのアルバムでリミックスを行った結果、音が劇的に変わったことと同じ理由によるものなのでしょう。 そんな音の違いを具体的に比べてみたくて、オリジナルと比較しながら聴いてみたのが、彼らのある意味代表作「Good Vibrations」です。これは、それまでのノーテンキなサーフィン・ホットロッドのスタイルから一変して、作品としての深さを追求し始めたものとして語られることの多い曲ですが、確かにここでのアレンジにはかなりぶっ飛んだものが感じられます。一番驚くのは、あの「テルミン」にとてもよく似た音が随所で聴かれることです。 しかし、これは厳密には「テルミン」とは異なる楽器であることが、今回のアルバムのクレジットで分かりました。そこでは「Electro-Theremin: Paul Tanner」とあったのです。ポール・タナーという人は、元々はグレン・ミラー楽団でも演奏していたトロンボーン奏者でしたが、テルミンの音に魅せられて、それよりももっと演奏が簡単な楽器「エレクトロ・テルミン」を考案したのです。これはヴォリュームつまみでダイナミックス、そしてスライド・バーでピッチを操作して、テルミンそっくりの音を出すという楽器です。  (エレクトロ・テルミンを演奏するポール・タナー) オリジナルの録音には、そんな楽器の他にフルート、クラリネット、ピッコロやチェロが加わっています。そのチェロはオリジナルでもかなり目立つのですが、ここではおそらくRPOによってさらに増幅されているのでしょう。そして、面白いのが、フルート。オリジナルでは伴奏のハーモニーに徹していてほとんど聴こえないのですが、ここでは明瞭に聴こえてくるスケールのソロが加えられています。そんなところを探していると、とても楽しめますよ。 CD Artwork © UMG Recordings, Inc. |

||||||

ここで演奏されているのは、そのドメニコのソナタです。彼が活躍したのは18世紀の前半でしたから、鍵盤楽器と言えばチェンバロが最も普及していた時代です。彼は、その楽器のために555曲もの「ソナタ」を作ったのです。それぞれは長くても5分程度のかわいらしい作品ばかりです。その作品番号は、現在ではカークパトリック番号(K. ただし有名なケッヒェルと区別するためにKk.とも)が主流ですが、以前はロンゴという大昔の(それは「論語」)番号もありました(L.)。さらに、ペストリ(P.)というのも使われています。 そんな膨大な数のソナタを全曲録音した最初の人はスコット・ロスでした。彼は1984年から1985年にかけて、ERATOにCD34枚分の録音を行いました。その次に全曲録音を完成させたのは、あのBRILLIANTレーベルです。2000年から2007年にかけて、ピーター=ヤン・ベルダーの演奏で、こちらはCD36枚の全集を作りました。さらに、2006年から2007年には、NIMBUSレーベルにリチャード・レスターがCD38枚の全集を録音しています。 もちろん、これらはオーセンティックな楽器による演奏なわけですが、バッハなどと同様、オリジナルはチェンバロのための作品でもあえて現代のピアノで演奏するという伝統は以前からありました。あのホロヴィッツなども、積極的にリサイタルでスカルラッティのソナタを取り上げていて、録音も数多く残しています。ただ、さすがにピアノで全曲を録音しようとした人は今まではいませんでしたね。 こういうレアな「全集」にかけては定評のあるNAXOSは、現在そのピアノによる全曲録音を進めているところです。ただ、ここでは一人のピアニストに任せるのではなく、アルバムごとに異なるピアニストが演奏しているという、興味深いことを行っています。 その記念すべき第1集は1994年に録音されました。演奏していたのは、ジョージアのピアニストで1974年のチャイコフスキー・コンクールに史上最年少で4位に入賞したというエチェリ・アンジャパリゼでした。この時の1位はアンドレイ・ガヴリーロフ、2位がチョン・ミョンフン、そして4位を分け合ったのがアンドラーシュ・シフというそうそうたるメンバーでした。 このCDがリリースされた頃は、NAXOSレーベルはまだ「アイヴィ」という愛知県あたりの小さな代理店を通して販売されていましたね。この頃はまだ「廉価盤専門のレーベル」という、品質は二の次のようなイメージがありました。実際、この第1集の音を聴くと、「ピアノによる初めての全集」という割にはその「ピアノ」の音がかなりお粗末な録音になっています。変に高音が強調されていて、まるで「モダンチェンバロ」のように聴こえてしまうんですね。 そんな時代に始まったプロジェクトは、2007年に日本の代理店がアイヴィからナクソス・ジャパンに引き継がれたあとも粛々と継続されていて、多くの演奏家によって1年に1枚程度のペースで録音が進んでいったようです。これまでに19枚がリリースされ、300曲以上のソナタを録音し終えました。しかし、まだまだ先は長いのではないでしょうか。 そして、今年になって20枚目のアルバムがリリースされました。これが録音されたのは、1枚目から22年後の2016年のことでした。演奏しているのは、1枚目が録音された時にはまだ6歳だったウクライナのピアニスト、アルテョム・ヤスィンスキイです。この方は、以前こちらでご紹介していましたね。 これはもう、まさにモダン・ピアニズムの極致。繊細な表情と落ち着いた音色によって、これらの曲からチェンバロとは全く異なるピアノならではの可能性をまざまざと感じさせてくれています。 CD Artwork © Naxos Rights US. Inc. |

||||||

この、アンドルー・マンゼと北ドイツ放送フィルとのメンデルスゾーン・ツィクルスのジャケットも、前回同様なんだか意味不明の図形が全面を覆っている、ちょっとイラつくデザインです。ところが、これはブックレットを開けるとその全貌が分かります。ジャケットはこれの「一部分」だったのですね。  実際、このジャケットは、裏側のインレイも含めて本当に必要な情報が一つ欠けているという欠陥品です。それは、ここで演奏されているメンデルスゾーンのいわゆる「交響曲第5番(宗教改革)」では、通常の「第2稿」ではなく、クリストファー・ホグウッドが校訂したベーレンライター版の楽譜の中の「第1稿」の部分が使われている、という情報です。これは、確かにライナーノーツを読めば分かるのですが、ふつうは読み飛ばしてしまうでしょう。英語ですし。 もっとも、ジャケットではこの交響曲に5つのトラックが与えられていることから、ちょっと違うのでは、とは思うかもしれませんね。ただ、その「第4楽章」が始まった時に聴いたことのないフルート・ソロが出てきて「これは何だ」とびっくりしても、すぐにはその正体は分からない、という状況なのです。 もちろん、輸入したキングインターナショナルが用意した帯解説でも、そのことについては何も触れられてはいません。それとも、「5楽章」となっていることで、これは当然「第1稿」だと分かるほどに、最近のクラシック界は成熟しているのでしょうか。それは、まずありえません。 前回も書いたように。ここで指揮をしているマンゼが、それまでのバロック・ヴァイオリンのスペシャリストという地位を捨てて「モダン・オーケストラの指揮者」としてのキャリアをスタートさせたのは2006年のことでした。その時のポストは、スウェーデンのヘルシンボルイ交響楽団の首席指揮者兼芸術監督です。その後2014年に首席指揮者に就任したのが、今回の相方、NDR放送フィルです。 この前の「1番 & 3番」ではいまいち方向性が定まっていないような印象を受けていたのですが、なにか期待を抱かせられるようなものはあったような気がします。実際、このアルバムの1曲目、いわゆる「交響曲第4番(イタリア)」を聴くと、マンゼはこのオーケストラにかなり馴染んできたように感じられます。というか、そもそもこのオーケストラとはとても相性がよかったのではないでしょうか。自分の方向性を的確にオーケストラに伝え、メンバーはそれにしっかり応えた演奏をしているのですね。それは、一部のピリオド志向の指揮者が無理やり自分の枠に押し付けようとしている姿勢とは全く異なった、とても自然なアプローチなのではないでしょうか。その結果、この「イタリア」では足が地についた、とても重心の低い音楽を感じることが出来ました。よくあるただ軽快なだけの演奏とは一線を画した、内容の深さが心に染みます。 「宗教改革」の方も、やはり重厚な音楽の作り方が光ります。第1楽章の序奏が終わって、主部に入った時には、なにか貫禄のようなものも感じられました。この稿だけで聴けるフルート・ソロによるカデンツァも、個人芸よりはまわりのアンサンブルに気を使った緻密さが、全体を引き締めています。 SACD Artwork © Pentatone Music B.V. |

||||||

まずは、1921年(1922年という説も)生まれのクセナキスが1975年に作った「プサッファ」です。彼の作曲技法は、「確率」や「統計」の数式を使った斬新なものでしたが、一応それは最終的には普通の楽譜に記載されています。つまり、音自体は誰が演奏しても作曲家が意図したとおりに出てくることが要求されているのです。 ただ、この作品に関しては、その楽譜は普通の五線紙ではなく、「方眼紙」が使われていました。このアルバムのジャケットにデザインされているのが、その方眼紙ですね。実際の「楽譜」は、裏ジャケットにあるこんなものです。  ただ、その楽器はとてもたくさんあります。太鼓系、金属系など、全部で6つのグループに分けられていて、それぞれに様々な楽器が指定されています。もちろん、一度にそのすべてを演奏するわけではなく、その時に必要な楽器だけが、この方眼紙の上に書かれることになります。 そして、この曲の楽譜では演奏時間が「13分」になっています。実際、だいぶ前に聴いたこちらのCDでは13分59秒で演奏されていましたね。ところが、ほぼ同じテンポに感じられる、今回のノルウェーの打楽器奏者シェル・トーレ・インネルヴィークの演奏では、18分もかかっているのですよ。ネットでは11分台の演奏もあります。そのあたりで、クセナキスの作品が単なる音の羅列ではなく、その中にはしっかり人間の感情が反映されていることが分かります。さらに、ここで使われる打楽器は大まかな指示だけで実際は演奏家の裁量によって大きく異なってくるのでしょう。今回の演奏は、先ほどのCDと比べるとまるで別の曲のように、音色が全く違っていました。特に、真ん中以降で登場する金属片が、音色も、そして余韻も全く異なるものですから、これがかなり長いポーズが用意されている静寂の中で響き渡る時は、その長い余韻を存分に楽しむことが出来ます。なんせ、音が異様に多いことで知られるクセナキスの作品ですから、そこでこのような静寂を楽しめるのは、なかなかないことなのではないでしょうか。 そして、そんな豊穣な響きに生まれ変わったこの曲を、2通りのバージョンで聴くことが出来るというのが、録音媒体ならではの「ありえない体験」(これがアルバムタイトル「UTOPIAS」の由来)となるのです。まずはお客さんが演奏者の前にいて聴くという「二人称」バージョン。ここでは、ごく普通にマイク・アレイが楽器の前に設置されています。 そして、その次にはアレイを演奏家の頭上に設置して、まるで演奏家自身が自分の音を聴いているような「一人称」の音場になるような録音が行われています。その2種類のセッティングは、もちろん別のセッションで録音されていますから、おそらくマイクの位置によって演奏家のテンションまでが変わってくるかもしれませんね。こんな興味深い「実験」は、録音ならではのことでしょう。もちろん、それを体験するには、サラウンド用の再生装置が必要ですけどね。 もう1曲、1926年生まれのモートン・フェルドマンが1964年に作った「The King of Denmark」の楽譜は、同じ方眼紙を使っていても、その升目の中に情報があります。クセナキスが「囲碁」だとすると、こちらは「将棋」ですね。  SACD & BD-A Artwork © Lindberg Lyd AS |

||||||

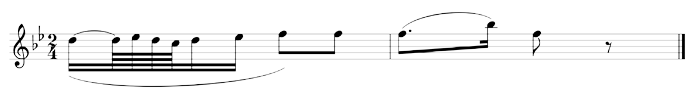

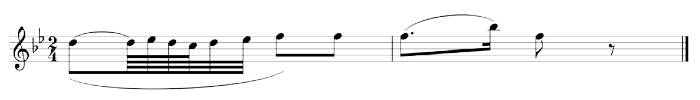

ライブ録音となっていますが、客席ノイズはほとんど聴こえてこないので、リハーサルの時のテイクがほとんどなのでしょうか。それぞれの楽器がとてもクリアに聴こえて、木管楽器は横一列に定位しているのが分かります。後列には真ん中にコントラバス、それを挟んで左右にホルンが2本ずつという配置でしょうか。面白いのは、前列が左からオーボエ、バセットホルン、ファゴット、クラリネットという順に並んでいることです。これはもしかしたら、クラリネットとバセットホルンというよく似た楽器の違いを、はっきり知ってもらいたいという配慮だったのかもしれませんね。 バセットホルンというのは、クラリネットの仲間とされていて、今の楽器では普通のクラリネットとバス・クラリネットの中間的な形をしていますね。   この楽器は、結局クラリネットのように普通にオーケストラやブラスバンドの中で使われたりすることはなく、そのまま姿を消してしまう運命にあったのですが、モーツァルトがその音色にいたく惚れ込んで自分の曲の中に使ったために、かろうじて現在まで生きながらえることが出来ました。なんたって、最後の作品である「レクイエム」と「ティトゥスの慈悲」で、華々しい活躍の場を与えられていますからね。 この曲の第2楽章のメヌエットにはトリオが2つありますが、第1トリオがクラリネットとこのバセットホルンだけで演奏されるようになっています。これを聴くと、それぞれの楽器の場所が離れているので、その違いをはっきり聴き取ることが出来ますよ。そして、第2トリオになると、今度はクラリネットがお休みですが、バセットホルンはそのまま使われていて、オーボエとファゴットの間で絶妙な橋渡しを演じています。 第6楽章の変奏曲は、後にフルート四重奏曲のために編曲されています。かつてはフルート四重奏曲の方が先に作られていたと言われていましたが、今ではそれは完全に否定されているようですね。しかも、編曲を行ったのはモーツァルト以外の人だとも言われています。やはり、オリジナルのこの木管合奏の形を聴くと、ここには全く無駄なところがなく、それぞれのパートが過不足なくそれぞれの役目を果たしているな、という感じがしますよね。 その第5変奏では、後半の16小節目からオーボエのソロでとても美しいメロディが現れます。それを聴いて、なんだか今まで聴いてきたものとは違うような気がしました。この曲は、新全集でかなりの訂正が行われているのでここもそういうところかな、と思ったのですが、新全集でもこんな譜割りです。    SACD Artwork © London Symphony Orchestra |

||||||

この時代には、ドイツ各地に「リーダーターフェル」と呼ばれるアマチュア、というか「ブルジョワ」が集まって結成された男声合唱団が数多く存在していて、そこの指揮者(リーダーマイスター)になることは音楽家にとって一つのステータスとされていました。「リエンツィ」、「さまよえるオランダ人」を成功させた若き作曲家、リヒャルト・ワーグナーも、ドレスデンのリーダーターフェルの指揮者としてのオファーを嬉々として受け入れ、その団体のためにいくつかの男声合唱のための曲を作ったのです。 その中で、1843年に作られたこの「使徒の愛餐」は、ドレスデンのフラウエン教会でワーグナー自身の指揮で初演された時には、1200人の合唱と100人のオーケストラによって演奏されたという、大規模な作品です。そのスコアには「男声合唱と大オーケストラのための、聖書からの場面」というサブタイトルが書かれています。 ほとんど「秘曲」ですから、録音も少なく、LP時代にはブーレーズ/ニューヨーク・フィル(1974年)とウィン・モリス/ロンドン・シンフォニカ(1978年)による盤しかありませんでした。これが、当時持ってたモリス盤。もう手放して、手元にはありません。  キリストの12使徒が歌うとされているその男声合唱は、まずア・カペラで全員によって歌い始められますが、しばらくするとそれが3つの合唱団に分割され、「第2コーラス」のみの演奏になります。楽譜の指定では、「第1コーラス」は、「第2コーラス」と「第3コーラス」よりも少ない人数で、となっています。 そのあとは、しばらく「第3コーラス」だけの演奏になりますが、やがて「第2」と「第3」が一緒になって、8声部の合唱となります。その合唱が複雑なポリフォニーを奏でる中、「第1コーラス」が登場、彼らはユニゾンで勇壮な単旋律を歌います。 テンポが変わって、重々しくなったところで、また合唱の編成が変わります。バリトン1、2とベース1、2がそれぞれ3人ずつの12人で歌われるサブ・コーラスと、残りのフル・コーラスとに分かれるのです。やがてテンポは速くなり、サブ・コーラスが主導権をとって音楽は進みます。 そして、またゆったりとしたテンポに変わった時には、全体が4声のフル・コーラスとなり、最後はホモフォニックのコラールとなったところで、やっとオーケストラが加わってきます。その時のトップテナーは、「ハイC」を歌わなければいけません。 全部で26分かかるこの曲で、このア・カペラの部分は17分も続きます。普通は、そんなに長く歌えば音が下がって、オーケストラとピッチが合わなくなってしまうものですが、ここでは見事に合っています。ただ、その前を細かく聴いてみると、場所によっては半音ぐらい下がっているところもありました。おそらく、要所要所でぴっちり合うように誰かが修正をしているのでしょうね。 オーケストラと一緒の部分は、さっきのバリトンとベース12人のサブ・コーラスとフル・コーラスが交代で歌い、最後は全員で盛り上がります。ただ、この合唱団はそんなに人数は多くはないようで、かなりしょぼい印象があります。やはり、「1200人」とは言わないまでも、もっと大人数が必要だったのでしょう。それでも、このライブ録音では、演奏が終わるやいなや「ブラヴォー!」の声が聴こえます。 CD Artwork © Coviello Classics |

||||||

おとといのおやぢに会える、か。

|

|

| accesses to "oyaji" since 03/4/25 | |

| accesses to "jurassic page" since 98/7/17 |