|

|

|

|

![]()

覚醒剤の喫茶店。.... 佐久間學

しかし、彼らは、その時のサポート・メンバーだったマット・サリーを新たなメンバーに迎えて、再出発を図っていたようでした。そして、その新しい顔ぶれによるこのアルバムを、今年の4月にリリースしたのです。 まあ、これだけビッグになってしまったグループですから、それはある意味当然の成り行きだったのでしょう。おそらく、彼らはレーベルとの契約によって将来にわたってアルバムを作る義務を課されていたはずですから、なんとしても新しいメンバーを加入させて、今まで通りのレコーディングを行っていくしかなかったのでしょうからね。その辺のシビアさは、おそらく日本では想像できないほどのものがあるのではないでしょうか。巨大ビジネスとなってしまったポップ・ミュージックの世界では、「権利」という名のもとに膨大なマネーが飛び交っているのでしょう。  ただ、音楽的には、このメンバー・チェンジは成功しているようです。マットくんのベースは明らかに前任者よりもパワフルで、格段の存在感があります。差別と取られるのは心外ですが、それはマットくんの肌の色に由来するもののような気が、強くします。これで、リズムボックスのケヴィンとの相性もよくなり、全体としてサウンドがワンランクアップしたような気がします。なんでも、メンバーのインタビューでは人間的な相性も抜群なのだそうですから、これからの活躍が楽しみになってきました。 今回のアルバムでは、すべてヒット曲のカバー、あるいはマッシュアップとなっています。これは、彼らがデビュー当時の原点にこだわった結果なのだそうです。毎回、彼らのオリジナルでは素晴らしいものが聴けたのですが、そんな楽しみは次回以降に取っておけ、ということなのでしょう。 ただ、「ヒット曲」とは言っても、最近はこういう「洋楽」を積極的に聴くことはなくなっていますから、ここで取り上げられている曲のオリジナルは、1曲もなじみがありませんでした。それはそれで、純粋に彼らのア・カペラを楽しめばいいことなのでしょうが、ちょっとさびしい気がします。いつから「洋楽」はこんなに近づきがたいものなってしまったのでしょう。もはや「カーペンターズ」のレコードがどんな家にも1枚はあったという時代は終わったのですね。 それでも、やはり、ヒットする曲には確かになにか訴えかけるものがあるのでしょう。そんな中で、ケシャのヒット曲「Praying」では、冒頭のスコット(たぶん)のソロからして、ただならぬものを感じてしまいました。そのオリジナルを聴いたり、その背景を調べたりすると、これがどれほどの重さを持った曲であったかが分かります。それは、今の巨大な音楽業界の恥部を、赤裸々に告発するという極めて勇気ある行動の結果としての曲だったのです。ソロはスコットからミッチ、カースティンと替わり、最後にはこの3人のリードが揃ってクライマックスを迎えます。そこから生まれるメッセージには圧倒されるばかり、オリジナルともども、まだまだすばらしい曲が作られていることに、ちょっと安心したのでした。 CD Artwork © RCA Records |

||||||

この「O/Modernt」というスウェーデン語は、英語だと「Un/Modern」となるのだそうです。つまり、「Modern」と「Unmodern」、「現代」から「非現代」まで幅広い時代の音楽と関わっている、ということなのでしょう。 このアルバムには、その音楽祭が母体になったオーケストラがティチアーティとともに参加。タイトルの「White Light」というのは、ここで演奏されているアルヴォ・ペルトの言葉に由来、さらに、「the space between」という意味深なサブタイトルは、そこに西洋の音楽とは全く異なる文化と思想を持っているインドのミュージシャンが加わって、「お互いに」インスパイアし合っている様をあらわしているのでしょう。 さらに、ここではきちんと形になっている作品の間に、即興的なインタープレイが挟まって、このアルバムは2枚組という長大なものになりました。めげずに聴いてちょうだい。 まずは、ペルトの「シルワンの歌」が、オーケストラの弦楽合奏によって演奏されます。ティチアーティがコンサートマスターとしてアンサンブルをリードしていますね。これはもう「ヒーリング」の定番、ピュアな和声の中に、無条件に身をゆだねてしまう、ある意味「危険」な音楽です。 そして、まずはインド音楽の擦弦楽器サロードと、ヴァイオイリンによる即興演奏です。サロードというのは、シタールよりは小振りの、ほとんどギターぐらいの大きさの楽器ですが、その独特の音色とポルタメントで、一気にインドの雰囲気が高まります。 次に登場するのは、お馴染み、ラトヴィアのヴァスクスです。「Distant Light」というタイトルのその曲は、演奏時間が30分以上かかる単一楽章のヴァイオリン協奏曲です。ティチアーティのソロは、先ほどのペルトよりもさらに浄化されたような、瞑想的な音楽を延々と奏でますが、しばらくするとこの作曲家ならではのヴァイオレンスが爆発、終わりごろにはなんと「ワルツ」まで登場するという起伏の激しさで迫ります。 もう一人の作曲家は、ジョン・タヴナー。この人の、本当は7時間もかかる「晩祷」のための曲の中の「Mother of God, Here」という曲が、最初はサロードの即興演奏が加わったバージョン、次に弦楽合奏だけのバージョンで演奏されます。 その2曲の間をつなぐのが、ギャレット・ルッベという、かつてライプツィヒ・ゲヴァントハウス管弦楽団の首席奏者を務めたこともあるヴィオラ奏者の方の、ヴィオラではなく、「倍音唱法」による即興演奏です。なんでこんなところに入っているのかは謎ですが、このショッキングな「演奏」には圧倒されます。この唱法、モンゴルの「ホーミー」が有名ですが、ここでルッベがきかせてくれるのはそれよりももっと洗練された響きを持っています。全部で2時間かかるこのアルバムの中のたった2分間ですが、これが最大の収穫に思えてしまうほどのインパクトがありました。 しかし、曲はまだまだ続き、その後にはビートルズ・ナンバーが2曲演奏されています。ジョージ・ハリスンが作った「Within You Without You」という「Sg. Pepper」B面の1曲目は、元々インド音楽のパクリですが、それをインドのアーティストが演奏しているのが魅力的、彼らが最後にリリースしたアルバム「Let It Be」に収録されているジョン・レノンの「Across the Universe」では、もろペルト風の弦楽合奏への編曲で、このアルバムになじんでいます。 最後は、インドのメロディをもとに、チェロのマシュー・バーリーをソリストにしたしっかり20分ほどの作品が演奏され、この多くの要素が詰まったアルバムは終わります。 CD Artwork © Signum Records |

||||||

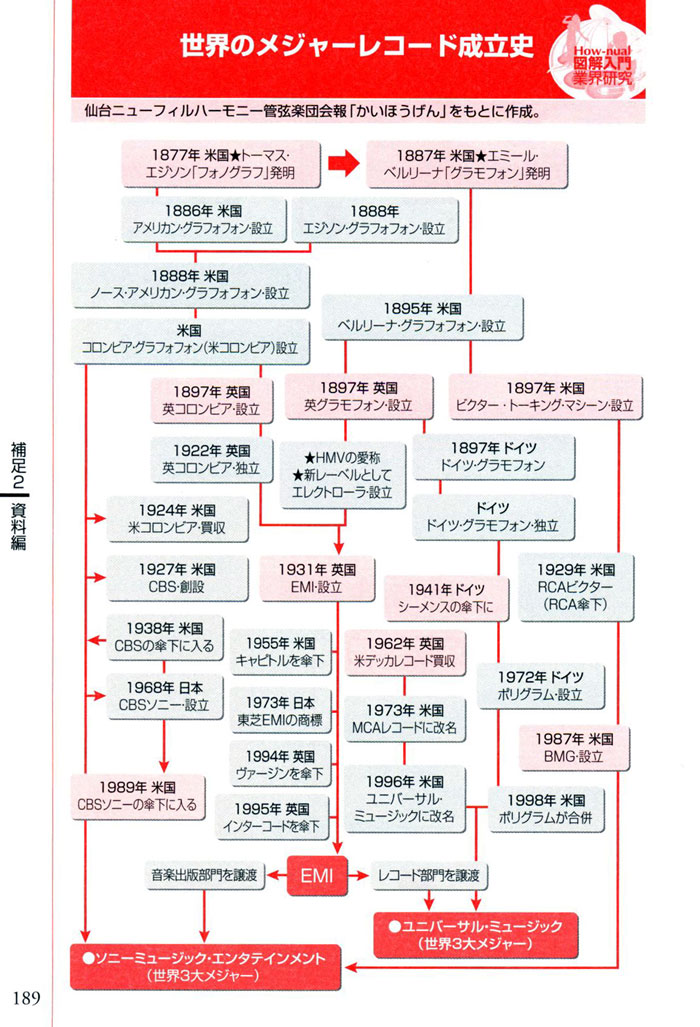

ただ、普通の「音楽ファン」が知りたいような情報は、ここにはあまり見当たりません。これはあくまで音楽産業という「ビジネス」の世界での話がメインになっている本で、正直ちっとも面白くありません。 そんなガチの業界本だと思っていると、ところどころに著者のレコーディング・エンジニア時代の体験談とかそれに関したスナップ写真などが現れます。ただ、この本の流れから行くと、そういうコンテンツにはとてつもない違和感を抱かざるを得ません。経営者としての視点と、現場の職人としての視点がごっちゃになっているんですね。 そんな、とんちんかんな感覚が如実に表れているのが、最後あたりの「補足」での「音楽業界の主な職種」というコーナーです。そこには、「音楽業界に就職しよう!」という見出しのもとに、「就職先」が語られているのですが、そこに「作詞家」、「作曲家」、「アーティスト」などという項目があるのですよ。そこに、「就職先として考えるのは無理があります」なんてコメントがあるんですから、完全に矛盾してますよ。 その「補足」の「資料編」というところをさらに読み進んでいくと、こんなページがあったのには本当に驚いてしまいました。  その行為自体はけっこう嬉しかったりもしますが、著者が作り直したこのチャートには問題がありすぎます。まず、右の上の方に「1895年 米国 ベルリーナ・グラフォフォン設立」というのは、「ベルリーナ・グラモフォン」の間違いです。どうせコピペするのなら、きちんと元の資料に忠実にやってほしいものです。年号も微妙に違っていますが、まあこれは諸説あるので許しましょうか。 そして、ここでは、「かいほうげん」にはない項目が追加されています。「かいほうげん」ではあくまでEMIに限ってのチャートを作っていますから、「世界のメジャーレコード」というからにはそれ以外のレーベルを追加しなければいけません。そこでまず、「1962年 英国 米デッカレコード買収」という箱を追加しています。これは主語がないという不思議な文章、しかも「英国」ではなく「米国」の話です。この年に、かつては英デッカの子会社から独立したレーベルだった米デッカが、MCAに買収されたということを書きたかったのでしょう。それと、ここではEMIはユニバーサルミュージックに吸収されたような書き方がされていますが、これもクラシックに関しては間違い、現在ではほとんどのクラシックのアイテムは、ユニバーサルではなくワーナーからリリースされています。 こんなデタラメなものが「かいほうげんをもとに作成」などと言われるのは、非常に迷惑です。その前に、「本書の全部または一部について、出版元から文書による承諾を得ずに複製することは禁じられています」と言っている「出版元」が、「かいほうげん」(あるいは「ジュラシック・ページ」)の作成者の承諾を得ようとしなかったのには、笑えます。 Book Artwork © Shuwa System Co., Ltd. |

||||||

それを入手してブックレットを見てみると、その作品はほんの22分ほどの短いものでした。それだけでは足らないので、リストの宗教曲もカップリングされているのですが、それを含めてもトータルで40分というのは、CDの収録時間としては異例の短さです。 そのブックレットには、当然この作品の成り立ちなども書いてありました。それを読んでみると、確かにこれは「世界初録音」には違いないのですが、「2011年に発見された」などということはどこにもありませんでした。ブックレットの内容は、以下の通りです。 曲が完成したのは1891年の1月で、同じ年の聖金曜日(3月27日)と、翌日の聖土曜日に、パリ音楽院管弦楽団の「コンセール・スピリチュエル(宗教的演奏会)」でグノー自身の指揮によって初演されました。この間に、グノーは友人の画家カロルス=デュランに肖像画を描いてもらっていて、自分がその演奏会で使っていたスコアの自筆稿を、この画家にプレゼントします。画家は、それを受け取った後、きちんと製本してしまっておきました。しかし、いつしかこの自筆稿は行方不明になってしまっていたのです。 どうです?「2011年に発見」なんて、どこにもないでしょ? このアルバムは、お馴染み、エキルベイ指揮の合唱団、アクサンチュスがメイン・アーティストとなっていますが、このグノーの作品では合唱の出番はほとんどありません。1曲目は、まるでプレーン・チャントのような敬虔なテーマによるオーケストラの前奏で始まります。それは、次第に少し俗っぽい美しいメロディに変わっていきます。そこに、テノールが聖フランチェスコとなって、小部屋の中の十字架に向かってとても心に染みる歌を歌います。そこには、時折ダイナミックな情感も加わります。 と、そこにイエスとしてのバリトンが現れ、フランチェスコの祈りにとても穏やかな歌で応えます。その奇跡に、フランチェスコは沈黙するしかありません。その後に奏されるオーケストラの音楽は、ハープも加わったいかにもグノーらしいとことん甘いものでした。 2曲目はフランチェスコの死の場面。暗い前奏に続いて、死の床にあるフランチェスコが周りの人たちに向かって語りかけます。そして、やっと登場した合唱が弟子たちや天使たちの歌を歌うことになります。しかし、それは、いつもながらの緊張感に欠けるこの合唱団の、上っ面だけで全く心に届かない貧しい歌でした。 これは、合唱ではなく、あくまで澄み切った音で穏やかな情感を伝えてくれるオーケストラと素晴らしいソリストを聴くべきアルバムなのでしょう。 CD Artwork ©c Naïve, A Label of Believe Group |

||||||

それが、2014年になってPENTATONEからオリジナルの「4チャンネル」をマルチチャンネルとして収録したSACD(こちら)がリリースされました。ただ、当時はサラウンドを聴ける環境にはなかったので、このSACDは2チャンネル・ステレオのみでしか聴いていませんでした。 それと同じ音源が、今回は本家のDGからBD-Aとなってリリースされました。こちらももちろん2チャンネルとサラウンドの両方のミックスが選択できるようになっています。   いずれにしても、DGとしては録音されてから45年も経って本来の姿で再生できる製品をリリースしたことになるのです。 このDGのBD-Aを、PENTATONEのSACDと比較してみると、なぜかトランスファーされた時のレベルがかなり低いので、最初は戸惑ってしまいます。DGの方が、ダイナミック・レンジに余裕を持たせていたのでしょうか。ですから、ボリュームを合わせて聴いてみると、DGの方がより細かいニュアンスを感じることが出来ます。マリリン・ホーンが歌う「ハバネラ」の最後の部分などは、背筋が凍りつくような表現がもろに伝わってきますよ。 サラウンドのリマスタリングは、双方ともオリジナルに忠実に行っているようで、定位などに変わったところはないようです。ですから、この録音の際に、このフォーマットの可能性を信じてその特性を目いっぱい盛り込んだ定位を設定していたスタッフの意気込みも、やはりストレートに味わうことが出来ます。まずは、前奏曲でフロントの打楽器の残響が対角線上のリアからリアルに聴こえてくることで、スタジオ録音ならではの密集した音場を感じることが出来ます。そして、その直後の子供たちの合唱では、予想通りその合唱を動かしていましたね(右後⇔左前)。 第1幕の後半でカルメンがホセを誘惑して歌う「セギディーリア」の歌詞の中に出てくる「リリアス・パスティアのお店」が、次の幕での舞台となるのですが、そこでまずその「リリアス・パスティア」その人の「だんな、もうそろそろお店を閉めたいんですが・・・」という情けない声が突然左後から聴こえてくるのが、ちょっとしたサプライズ。バーンスタインは当時はまだあまり使われていなかったオペラ・コミーク版の楽譜を使っていますが、そのセリフの部分がそんな感じでとても生々しく録音されています。 あるいは、第2幕の「闘牛士の歌」などでは、オーケストラの金管を合唱と一緒にリアに配置したりして、スペクタクルな効果を発揮させていましたね。 このDG盤には、その合唱の指揮や、バーンスタインのアシスタントとして参加していたジョン・マウチェリの書き下ろしのライナーノーツが掲載されていて、録音当時の現場の様子を知ることが出来ます。それによると、バーンスタインがここで目指したのは、「ミュージカル」としての「カルメン」を作り出すことだったようですね。前奏曲のテンポが異常に遅いのも、そのための伏線だったのでしょう。 BD Artwork © Deutsche Grammophon GmbH |

||||||

結局、彼女がパリのコンセルヴァトワールに入学した頃にはランパルはすでに亡くなっていましたが、ランパルの高弟のレイモン・ギオーのもとでフレンチ・スクールの後継者となるべく学ぶことになるのでした。 彼女が一躍注目を集めたのは、2010年にイギリス室内管弦楽団とヨゼフ・ミスリヴェチェクの「フルート協奏曲」を演奏したロンドンのコンサートでした。ミスリヴェチェクはチェコで生まれ、イタリアでオペラ作曲家としての名声を確立した作曲家です。モーツァルトとも親交があり、モーツァルト自身も彼のことを高く評価していました。彼が作った唯一のフルート協奏曲は、すっかり忘れ去られていましたが、ヴェガはパリにいたころにわざわざチェコまで行ってその楽譜を探し出したのだそうです。 このコンサートの模様はBBCのラジオでも放送され、各方面で絶賛されたそうです。その同じメンバーで、2016年にセッション録音を行ったものが、このSACDです。ただ、これが世界初録音というわけではなく、1988年にブルーノ・マイヤーが録音したものが、Koch-Schwannレーベルから1989年にリリースされていますけどね。 ミスリヴェチェクは、モーツァルトよりも20歳ほど年上でした。ですから、その様式をモーツァルトも取り入れていたのでは、と言われています。実際、以前聴いた彼の受難曲からは、モーツァルトそっくりのテイストを感じることが出来ましたからね。 今回のフルート協奏曲は、第1楽章などはモーツァルトというよりはその一世代前の前古典派の音楽のように聴こえます。なんとなく、モーツァルトのお父さんのレオポルドが作ったとされるカッサシオン(おもちゃの交響曲)に似たようなフレーズも現れますし。しかし、2楽章あたりは、紛れもなくモーツァルトと同質の和声とメロディ・ラインが感じられるのではないでしょうか。今では楽譜もBÄRENREITERから出版されていますから、これからはどんどんこの曲をコンサートやレコーディングで取り上げる人が出てくるような気がします。その時には、このアルバムのようなモーツァルトの作品とのカップリングがよく行われるようになることでしょう。 こうして、新しいレパートリーの嚆矢となったヴェガの録音ですが、彼女の演奏に関してはあくまで珍しい曲をきっちり音にしただけ、という印象以上のものを感じることはできませんでした。というか、そもそも「前座」として演奏されているモーツァルトの協奏曲が、なにか聴いていて物足りないのですよね。両端の早い楽章は確かにテクニックに破綻はありませんが、なにかおとなしすぎてお上品な演奏にしか聴こえません。そして、真ん中の楽章が、なんともイマジネーションに欠けているな、という気がするのですね。 モーツァルトのト長調の協奏曲のその第2楽章ではオーケストラにもフルートが入るのですが、そこでは、そのオーケストラのフルートの方が、ソリストより明らかに音楽性が感じられるのですね。ここでは、かつてカラヤンがベルリン・フィルのメンバーをソリストにしてモーツァルトの管楽器の協奏曲を録音した時の、アンドレアス・ブラウ(ソロ)、とジェームズ・ゴールウェイ(オーケストラ)の場合とまったく同じことが起こっていたのです。 SACD Artwork © Pentatone Music B.V. |

||||||

ディズニーが1996年にこの物語を原作にしたアニメ映画を作り、後にディズニー・シアトリカル・プロダクションズ(DTP)がこのアニメを劇場用のミュージカルにした時は、いずれもオリジナルタイトルは「The Hunchback of Notre Dame」でした。「せむし男」ですよね、しかし、日本では映画もミュージカルも「ノートルダムの鐘」と変えられていましたね。やはり、各方面への忖度の結果だったのでしょう。 ただ、厳密なことを言うと、このミュージカルの最初のプロダクションが1999年にDTPによってベルリンで制作された時のタイトルは「Der Glöckner von Notre Dame」だったんですよね。「ノートルダムの鐘つき男」でしょうか。こちらの方が、単に「鐘」とするよりも物語の内容は正しく反映されているような気がしますけどね。劇団四季のミュージカルのプロモーションでは、さもその「鐘」が主人公であるかのようなことが言われていましたが、それはちょっと無理があるな、と感じてしまいます。 そのベルリンでのプロダクションは、3年というロングランは記録したものの、その後、例えばブロードウェイあたりに進出することはなく、それ以後の公演は行われませんでした。しかし、2011年になってDTPはオリジナルの作詞家、スティーヴン・シュワルツの息子の演出家、スコット・シュワルツに、再度のミュージカル化を依頼します。それを受けて2014年にサンディエゴで初演されたスコット・シュワルツによる「改訂版」は、アニメ版のイメージをほぼ忠実に再現したベルリンでの「初演版」からはかなりの変貌を遂げていたのです。 最大の違いは、新たに「クワイヤ(聖歌隊)」がくわいやった(加わった)ことでしょう。そのために、「Requiem」などで用いられているラテン語のテキストによる「聖歌」が新たに作られました。さらに、このクワイヤは、アニメ版(初演版も?)では登場するガーゴイル(石像)と同じ役割も担うようになっています。 劇団四季が2016年12月に四季劇場「秋」で日本初演したこのミュージカルには、もちろんこの「改訂版」が使われています。実際に翌年4月にこれを観たときには、冒頭に歌われるア・カペラの「聖歌」だけで、まず感動してしまいました。それほどのインパクトが、この改訂にはあったのです。まさか、ミュージカルでこんな荘厳な音楽が聴けるとは。 その、「秋」での公演をライブ録音したものが、このCDです。劇団四季ではメインキャストはダブル・キャスト、カジモドではトリプル・キャストが採られていましたが、ここではすべて最初に名前が挙げられている人たちが歌っています。音楽だけではなく、適宜セリフもそのまま入っているので、CD1枚分の尺でも、ストーリーはほぼカバーできています。 ミュージカルの場合の「ライブ録音」とはどういうものなのか、という興味があったので聴いてみたのですが、例えばオペラのライブ録音のようなものを期待していると、がっかりしてしまうことでしょう。もともと歌手たちの歌は顔に付けたピンマイクで収録しているのですが、それのクオリティがあまりにも低いのですよね。実際に劇場で聴いている分にはそれほど気にはならないのですが、それを音だけで聴くのは、ちょっと辛いものがあります。 これは、実際に観た公演の追体験としては絶好のアイテムでしょう。ですから、チケットはなかなか取れないでしょうが、ぜひ、まずは生で観て欲しいですね。 CD Artwork © Walt Disney Records |

||||||

というのも、クイケンがまず前書きで語っているように、これは「研究書」や「実践的な手引書」では全くないのですからね。ここで語られているのは、彼の「古楽」演奏家としての長いキャリアの中で考え続けてきたことから導かれた、あえて言えばとても慎ましい主張なのですから。 そして、その語り口は、ほとんどユーモラスとも感じられる親しみやすいものです。ですから、メインタイトルも本当は「楽譜は音楽じゃないんだよ」ぐらいのノリだったのではないでしょうか。 そうなんですよ。「クイケン兄弟」として、ヴィーラント、シギスヴァルト、バルトルドの3人が華々しく古楽界にデビューした頃のことは鮮明に覚えていますが、正直、彼らのあまりにストイック(?)な演奏にはすんなり馴染むことはできませんでした。ですから、バルトルドが書いたものだったら、さぞや小難しい本なのではないか、と思って読み始めたのですが、そんな先入観などはまったく無用だったのです。例えば、「ピッチ」の話で彼が「18世紀から19世紀初期にかけて、ピッチは上がり続けたが、同じ標準ピッチのなかでさえ、木管楽器の演奏音域の『重心』は徐々に上へシフトした」ということを証明するために彼がとった方法が紹介されているのですが、それがなんとも原始的なやり方なんですね。低い音から順番に番号を付けて、それらが曲の中にいくつあるか数え、その番号を掛けた総数を音符の数で割るのだそうです。ご苦労さんとしか言えません。 もちろん、彼の音楽への態度は真摯そのものです。当時の楽譜が、現在の楽譜ほどの情報を有していないというのはもはや常識ですが、クイケンがそこで実際の演奏を知るために研究した資料は膨大な量にのぼることが、あちこちの文章でうかがえます。どんな場合でもさりげなく提示される資料によって、彼のバックボーンとなっている情報の多さと拡がりを知ることが出来るのです。 ただ、その「資料」の扱いについては、同業者に対して手厳しい面も見せています。巻頭ではいきなり、 古楽の演奏家には、偉大な芸術性やカリスマ性をもち、権威ある教育者、商業的な成功者となったものもいるが、そこには危うさもある。聴衆も音楽家仲間も学生も、皆このような「スター」が古楽のすべてを知っていると安易に信じ込んでしまい彼らの演奏を、何も考えずに模倣すべきモデルと見なしてしまう。だが、言うまでもなく、私たちは歴史的な事実を自分で取捨選択し、それに基づきつつ、各自の強力な才能をプラスして、新しい演奏の伝統を作り上げている。そのようにして私たちは、歴史的な資料そのものから一歩離れるのである。 と、強烈なパンチを放っていますからね。そして、この段落の後半は彼の「クレド(信条告白)」なのでしょうね。こんな彼のスタンスが、この本のいたるところで語られ、彼の求めているものが明らかになってくれど。 同じ作品なのに、「複数の異なる原典版」が存在する、という苦言には、とても同意できます。結局、クイケンは「自分の頭でしっかり考えるために」さらに「もう一つの異なる原典版」を作らなければいけなかったのですからね。 Book Artwork © Douwashoin Co. |

||||||

まずは、弦楽合奏と合唱で「Da pacem, Domine(主よ、平和をお与えください)」という、2016年のヴァスクスの生誕70周年の記念行事の一環として、このアルバムの演奏家によって初演されたラテン語のテキストによる曲が演奏されます。これは、18分近くもかかる長大な作品ですが、そんな長さは感じられない高い密度の作品です。というか、メインはとてもシンプルなテーマですが、それがまるで寄せては返す大波のように迫ってくるので、聴いている人はひたすらそれに身を任せているうちに、曲が終わっている、という、ほとんど媚薬のような不思議な力を持った音楽です。まるで、バーバーの「アダージョ」と「アニュス・デイ」を、オーケストラと合唱が同時に演奏しているみたいな高揚感が与えられるのではないでしょうか。 思いっきり盛り上がった後にいきなりゲネラル・パウゼが入るのも効果的。その後にはとても澄み切った世界がまた広がってくるのですから、たまりません。そして、最後にはなんと控えめなシュプレッヒ・ゲザンクまで。まさに、人を感動させるツボを熟知した、職人技の世界です。もちろん、その「感動」には、いくばくかの胡散臭さが混じっているのはこの手の音楽のお約束です。 2曲目も同じ年に作られた、こちらは15世紀のスイスの聖人のドイツ語のテキストによる「Mein Herr und mein Gott(わが主とわが神よ)」という、ちょっと短めの曲です。これは分厚いハーモニーが身上で、ほとんどロマン派の合唱作品と変わらない外観を持った音楽です。そのような昔の形をまとってはいても、そこからは現代人が求めている平安な世界が体験できる、まるでヴァーチャル・リアリティのような機能が作用しているのが、すごいところです。もしかしたら、心が折れている時などは、本気ですがりつきたくなるような、やはり怪しい魅力が満載です。 この中に登場する、合唱のロングトーンは、もろに心に突き刺さってくるかもしれません。そのバックの弦楽器が、ワーグナーそっくりの耽美さを奏でていることも、そんな効用とは無関係ではないはずです。 3曲目がアルバムタイトルにもなっている「Laudate Dominum(主を讃えたまえ)」という、オルガンと合唱のための作品です。これは、オルガンと合唱との呼び交わし(応唱)でしょうか。ニンニク臭はありませんが(それは「王将」)。まずはオルガンが華々しいソロを繰り広げると、その残響の中から合唱が始まるというとてもカッコいいやりとりが3回ほど繰り返されます。その間に合唱は延々と「Laudate Dominum」という言葉だけを繰り返します。これはあの、「Ave Maria」だけを執拗に繰り返すだけという伝カッチーニの名曲「アヴェ・マリア」と同質の盛り上がりを生み出す手法ですね。そして、最後には初めて合唱とオルガンが一緒に演奏する場面となって、今度は「Alelulia」と歌い始めます。これも感動的ですね。 4曲目は、マザー・テレサの言葉がテキストになった「Prayer(祈り)」です。これも弦楽合奏と合唱ですが、途中でポリフォニーが出現するのがちょっと新鮮な印象を与えてくれます。相も変らぬ、泣きの入ったメロディ・ラインには、ちょっと食傷気味だったところに、思いもかけないインパクトが。 と、合唱音楽でもやはり押しつけがましさがてんこ盛りのヴァスクスでしたが、最後の、やはりマザー・テレサのテキストによる「The Fruits of Silence(静寂の果実)」だけは、無駄のないあっさりとした作品で、その分、他の曲に比べたら、いくらかは素直にメッセージを受け取ることが出来るのではないでしょうか。 CD Artwork © Ondine Oy |

||||||

その「フルート協奏曲」の再録音は、初録音盤と比べると印象がかなり変わっていました。それは、当然のことですが、フルーティストの違いが大きな要因です。 初録音盤のファウストは、もちろんテクニックは完璧で、とても難しいパッセージでも楽々とこなしていましたが、表現がどこか淡々としていたな、という気がしていました。しかし、今回のクレンベルガはとても「熱い」演奏に終始しているようでした。これは彼女の資質なのでしょうが、とにかくビブラートが豊富なために、全ての音に「気合」が入っているのですね。これは、この協奏曲の両端のゆったりとした楽章では、ほとんど涙を誘うほどの情熱となって伝わってきます。 さらに、かなり攻撃的な真ん中の楽章では、とても難しい細かなパッセージに果敢に立ち向かっていますし、超絶技巧満載のカデンツァでも圧倒的な存在感を見せつけています。低音にはありったけのパワーが込められていますし、ジャズ・フルートのように声を出しながら同時にフルートを吹くという技法で書かれたところでも、正確なソルフェージュを見せてくれています。 ただ、何事も度を越してしまうとうざったく感じられるもので、ここでのフルートはそんなパワーに圧倒されつつも、そのあまりのヒステリックさには正直付いていけないところがありました。 しかし、もしかしたら、そんなうざったさはある意味この作曲家の本質なのではないか、という思いにもかられてしまうのが、カップリングの「交響曲第3番」です。 この交響曲はフィンランドのタンペレ・フィルからの委嘱で作られ、2005年11月25日にジョン・ストゥールゴールズの指揮で初演されています。そして、翌年3月には同じメンバーによってONDINEレーベルに録音されました。やはり2006年の3月には、ノルムンズ・シュネ指揮のリガ・フェスティバル管弦楽団によってラトヴィア初演が行われました。それから10年間はこの交響曲は演奏されることはありませんでしたが、2016年の5月にこのアルバムのための録音がリエパーヤのコンサートホールで行われ、10月には同じ場所でコンサートも行われています。 そもそもは、15分程度の序曲のようなものという委嘱だったものが、「内なる声」に従って作曲を進めるうちに、曲想はどんどん膨らんでいってこんな40分もかかる作品が出来上がってしまったのだそうです。 曲は切れ目なくつながっていますが、その雰囲気によっていくつかのパートには分かれています(このCDではとりあえず6つの部分に分けています)。しかし、それぞれのパートの中でも、突然曲調が変わったりしていますから、それはほとんど意味をなしません。 全体的には、とても賑やかな部分が大半を占めているのという印象を受けます。それは、打楽器を多用した派手なオーケストレーションで迫ってきますが、時折滑稽とも思えるようなパッセージ(「ちゃっちゃかちゃっちゃっちゃ」という、軽薄なリズム)が現れるのには、和みます。 それとは対照的に、まるで心が浄化されるような透明性の溢れる部分が出現するのが、一つのサプライズでじょうか。曲全体のエンディングで、アルトフルートのソロが延々と続くところでは、それまでの、しつこいほどに盛り上がりを繰り返すだけの押しつけがましい音楽を、つい忘れてしまいそうになります。 CD Artwork © Schott Music & Media GmbH |

||||||

おとといのおやぢに会える、か。

|

|

| accesses to "oyaji" since 03/4/25 | |

| accesses to "jurassic page" since 98/7/17 |