|

|

|

|

![]()

マリー、あんたはね・・・。.... 佐久間學

それは、しかし、第6番「田園」1曲だけでした。その、CDとは全く異なる繊細な音を聴くにつれても、全部の交響曲がSACDで出る時など、果たしてあるのだろうか、とも思ってしまいましたね。その、ユニバーサルのシングル・レイヤーのSACDは、あまりにも高額でしたしハイレゾの配信もなかったようですから。 そうしたら、なんとPENTATONEから、全集からの何曲かが分売でリリースされるようになりました。おそらく、これは全曲分がすでに用意されているはずです。このレーベルは、基本的にPHILIPSの昔の音源をSACDにしてきていましたが、今では同じUNIVERSAL系列となったDGの音源も扱うようになっています。そんな中に、このクーベリックの全集が選ばれたということに、喜びを隠せません。 そこで、まず初回リリースのこのロンドン交響楽団との「1番」とイスラエル・フィルとの「4番」がカップリングされたアルバムを聴いてみることにしました。それぞれのオーケストラは、いつも演奏している本拠地のホールで録音するというのが、この一連のレコーディングのコンセプトなのですが、ロンドン交響楽団はロンドンのブレント・タウン・ホールなのにイスラエル・フィルはテルアビブのホールではなく、ミュンヘンのヘルクレス・ザールで録音されています。 しかし、このSACDを聴いた時には、これはDGの音ではないのでは、と感じました。この交響曲全集では全ての録音はハインツ・ヴィルトハーゲンという、有名なギュンター・ヘルマンスと並んでこの時代のDGを代表するエンジニア(特にピアノ録音を数多く手がけている人)が担当しています。彼らは、このレーベルのトーン・ポリシーをしっかり継承していて、彼らの録音からはいかにもドイツ的な鋼のように強靭なサウンドが体験できます。もちろん、それはLPでも、そしてCDでさえもしっかり感じることが出来ました。それが具体的にどのようなものかは一言で述べられるようなものではありませんが、個人的にはオーケストラの録音では管楽器の音の分離の良さと、トゥッティの弦楽器の豊かなエネルギー感に特徴があるような気がします。 しかし、ここで聴こえてきた音は、とても繊細で魅力にあふれるものではあったのですが、そこからは強靭さがかなり失われているように感じられてしまったのです。こういうサウンドは、DGではなくかつてのPHILIPSで味わえたもののような気もしました。実際、このレーベルでリマスタリングを行っているのは、そのPHILIPSの元エンジニアが作ったPOLYHYMNIAというチームですからね。彼らは、まさにPHILIPSのトーン・ポリシーに則って、DGの音をPHILIPSの音に変えてしまっていたのです。 以前この逆のパターンを、こちらで体験したことがありました。レーベル固有の音まで変えてしまうこういうリマスタリングってなんなんだ、と思ってしまいます。 ま、それでもこれはオリジナルとは別の味で楽しめますから、結局全部入手することになるのでしょう。 SACD Artwork © Pentatone Music B.V. |

||||||

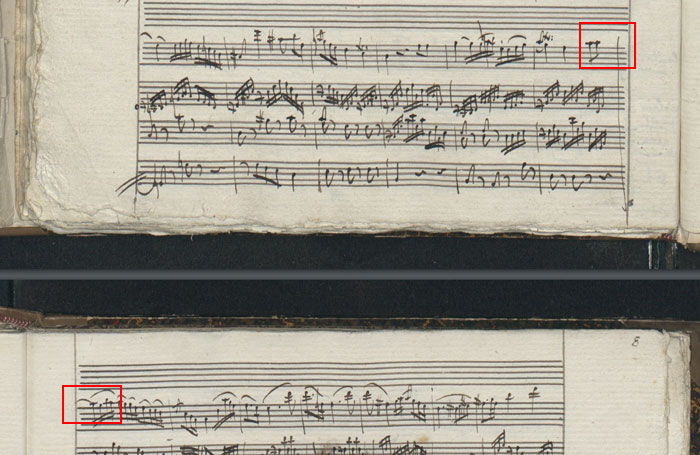

そこで、作曲家の考えを最大限尊重するために、自筆稿だけではなく初期の出版譜やその他のあらゆる資料を動員し、正しいと思われる情報だけを反映させた楽譜を作ろうという動きが出てきます。その結果出来上がった楽譜が「原典版」と呼ばれるものです。 そんな原典版が、なんと言っても一番重きを置くのは作曲者自身が書いた楽譜、自筆稿です。しかし、人間が手で書いたものですから、そこには間違いがないとも限りません。ですから、原典版の作成の過程では自筆稿以外の資料も参考にしながら校訂作業を進めることになります。そこで、それぞれの資料の重要性の判断は、校訂者に委ねられることになり、結果として「原典版」と謳っていても内容の異なる楽譜がいくつか存在することになります。 モーツァルトの場合、その全ての作品の原典版は「新モーツァルト全集」として、ベーレンライター社から出版されました。フルート四重奏曲も、ヤロスラフ・ポハンカの校訂によって1962年に出版されています。それ以来、この曲を演奏する時にはこのベーレンライター版を使う、というのは、もはやフルーティストにとっては「義務」と化したのです。それは、ごく最近までの新しい録音では、この原典版で初めて加えられた第2楽章の18小節と19小節の間にあるタイをほとんどすべてのフルーティストが演奏していることからも分かります。    今回の、ベルリン放送交響楽団の首席フルート奏者、ウルフ=ディーター・シャーフを中心としたメンバーが2016年5月に行った最新の録音では、このヘンレ版が使われているようでした。いままで、ピリオド楽器での録音したものではこちらがありましたが、モダン楽器ではおそらくこれが最初にこの楽譜で録音されたものなのではないでしょうか。とは言っても、このSACDには明確なクレジットがあるわけではなく、あくまで推測の域を出ないのですが、先ほどのニ長調の第2楽章以外にも、ハ長調の第1楽章の157小節(上がベーレンライター版、下がヘンレ版)とか、      SACD Artwork © Pentatone Music B.V. |

||||||

「キングズ」の場合も、明らかな人選ミスがあったため、その人が在籍した10年ほどの間は、明らかにグループのクオリティが落ちていたな、というのは、あくまで個人的な感想です。 そんな「50周年」がらみなのでしょうか。このグループが最初に所属していたEMIを買収したWARNERから、こんな3枚組のアルバムが出ました。10年近く前のEMI時代にこんなコンピレーションが出ていましたが、今回はオリジナル・アルバムをそのまま復刻したものになっています。ブックレットには最初にEMIに録音した時のメンバーの写真が載っていますし、デジパックではそれぞれのアルバムのオリジナル・ジャケットを見ることが出来ます。  2枚目は、「コメディアン・ハルモニスツへのトリビュート」という1985年のアルバム、先ほどのコンピに何曲かは入っていましたが、アルバム全部を聴くのはこれが初めてです。そもそも「コメディアン・ハルモニスツ」というのも初めて知りました。これは、ドイツの放送局との共同制作で、ドイツで1920年代から1930年代まで活躍したそういう名前の男声コーラスグループが歌っていたものを再現しています(彼らの演奏はSPレコードで残されています)。ドイツの民謡から、アメリカのスタンダード・ナンバーまでをレパートリーにしていたそうですが、キングズ・シンガーズが素晴らしいドイツ語のディクションで聴かせる早口言葉は最高です。 3枚目は、それに対してアメリカのヒットソングを集めた1989年のアルバムです。ここから、デジタル録音に変わっていますし、テナーがビル・アイヴスからボブ・チルコットに変わっているのが、最大の違い。そして、ここではアンドリュー・ロイド=ウェッバーのオーケストレーターとして知られるデイヴィッド・カレンがオーケストラのための編曲を行っています。これは、それこそ「ジーザス・クライスト・スーパースター」を思わせるような可憐、というよりはゴージャスな編曲が聴かせどころなのでしょうが、その分合唱の比重が少なくなっていて、シンガーズのファンには物足りない出来になっています。ですから、ここではチルコットの悪声はそれほど目立ちません。 CD Artwork © Warner Music Group Germany Holding GmbH |

||||||

気を取り直して、こんなコピーに著者自身は全く関与していなかったと思いつつ、本文を読むことにしましょうか。これは、基本的に過去に公にされた資料を元にこの二人の経歴を詳細に語る、という安直なものなのですが、小澤と同時代に別のジャンルで活躍した直純の「知られざる」業績を明らかにしたい、という著者の思いだけは強烈に伝わってきます。確かに、かつては一世を風靡したこの音楽家は、おそらく今では「クラシックの指揮者」としてまっとうに認識されてはいないでしょうから、そのあたりをしっかり分かって欲しい、という著者の熱意はこの本のあちこちで見ることが出来ます。それと同時に、作曲家としての彼の業績も、正当に評価して欲しい、という願いも。 しかし、客観的に見て、直純の作曲家としての業績をここまで持ち上げるのはちょっと理解できません。彼の「代表作」である「寅さん」のサウンドトラックなどは、今聴いてみると明らかにやっつけ仕事という気がしますからね。音楽にオリジナリティを感じることはできませんし、何よりセンスがあまりにダサすぎます。 さらに、シリアスな音楽として例に挙げられている、国連で演奏されたという「天・地・人」(直純は「人」のパートを作曲)に対しての、武満徹のコメントを引用すれば、そのクオリティの低さは明らかでしょう。もちろん、本書でそれが紹介されるわけもありませんが、武満は「こんな劣悪な曲を嬉々として指揮をした小澤と一緒に仕事をしていたことを悔いている」といったような意味のことを語っていたのですよ。これを見た時には「ついに武満は小澤と決裂したのか」と思ったので、こういうコメントがあったことは間違いないのですが、今では彼の著作の中にはおそらく見ることはできないでしょうね。 ですから、直純に関しては「最後の5年は、徐々に仕事が減っていった」という最晩年の悲哀に満ちた様子の方が、とても心に響きます。仕事仲間は必ず飲みに誘うというような前時代的なやり方が、時代の変化とともに仲間が彼の元から離れていった要因だったのだそうですね。 小澤に関しては、直純とは対照的に「努力して世界の頂点に立った」というスタンスは最後まで変えてはいません。メシアンのオペラの初演が失敗だったことや、ウィーン国立歌劇場での不評ぶりなどは、決して取り上げられることはありませんし、「サイトウ・キネン・フェスティバル松本」が「セイジ・オザワ松本フェスティバル」と名称が変わったことに言及されることもありません。 最も興味深く読めたのは、この二人が関与した「オーケストラがやって来た」というテレビ番組が始まった経緯とか、それに先立つ新日フィルの創設などの「裏事情」について語られた部分です。その前には日本フィルの分裂という事件が起こっているわけですが、そのあたりの時間的な経過を見ていると、新日フィルを作り、それを使ったレギュラー番組をスタートさせるという考えは、この二人の中ではかなり早い段階からあったのでは、と、著者は述べていますからね。 それにしても、「日本全国にオーケストラがやって来てコンサートを開く」という企画の発端は、スポンサーである電電公社(現NTT)の値上げの根回しだったとは。当時は全国一律ではなく、地域ごとの値上げを行っていたので、そのスケジュールに沿ってこの無料コンサートを行っていたんですって。 Book Artwork © Asahi Shimbun Publications Inc. |

||||||

コニソンは、音楽のジャンルだけではなく、国籍もボーダーを取り払っているようです。フルート協奏曲はフランス、「3部作」はドイツ、イタリア、ロシアというように、それぞれの作品には別の国に由来するテキストやモティーフが用いられている、というのが大きな特徴となっています。 「3部作」の1曲目はドイツ語で「Flammenschrift(炎の文字)」というタイトルです。なんでも、ベートーヴェンのイメージを通してドイツ音楽へのオマージュを試みた、ということですが、確かに激しく荒れ狂うような音楽には強い「ドイツ的」なインパクトが感じられます。もちろん、それだけでは終わらずに、中間にメロディアスな部分を設けることも忘れてはいません。委嘱はラジオ・フランス、初演は2012年にダニエレ・ガッティ指揮のフランス国立管弦楽団によって行われました。 2曲目のタイトルはイタリア語で「E chiaro nella valle il fiume appare」ですから、谷や川が明るく姿を現すような情景が描かれているのでしょうか。まさに、これはイタリアの風景の美しさを音楽で表現したものなのだそうです。というより、ドイツの作曲家のリヒャルト・シュトラウスが作った「アルプス交響曲」とよく似たテイストが感じられます。確かにアルプス山脈はイタリアまでカバーしていますからね。こちらはブザンソン国際音楽祭からの委嘱で、初演は2015年、ブザンソン国際指揮者コンクールの3人のファイナリストがバーゼル交響楽団を指揮したのだそうです。 最後の曲のタイトル「Maslenitsa」は、ロシア語の固有名詞で「マースレニツァ」という、毎年春に行われるお祭りを指し示す言葉です。これはもう、例えば運動会のかつての定番、カバレフスキーの「ギャロップ」とかハチャトゥリアンの「剣の舞」といったイケイケの明るい音楽を連想させるようなテイストです。中間部で少し暗めの部分が登場するのもお約束、ここはムソルグスキーの「展覧会の絵」の「カタコンブ」あたりの影響でしょうか。ボルドー・アキテーヌ管弦楽団とベアルン地区ポー管弦楽団からの委嘱で、2012にそれぞれのオーケストラによって初演されています(指揮はアレクサンドル・ラザロフとフェイサル・カルイ)。 そして、アルバム・タイトルにもなっているのが、5つの部分が連続して演奏されるフルート・ソロとオーケストラの作品「死者の書」です。これは、もちろんエジプトで死者とともに埋葬される死後の世界を語った書物が題材になっていて、音楽もエジプト風のスケールやモティーフがふんだんに使われています。5拍子とか7拍子といった変拍子も頻繁に登場する中で、フルートがアクロバティックなフレーズを披露するという、これはストラヴィンスキーの「春の祭典」あたりを髣髴とさせる曲調です。最後に出てくるダンスは、まるで日本のお祭りのお囃子のように聴こえてしまうのも、なにか親しみを持たせてくれる計らいです。 ソロは、長らく務めたシカゴ交響楽団から、2015年にアンドレアス・ブラウの後任としてベルリン・フィルに移籍したマテュー・デュフォーです。彼の名人芸には、もう舌を巻くしかありません。シカゴ響とフランス国立管からの委嘱で、デュフォーに献呈されています。もちろん彼のソロによって2014年にデュトワ指揮のシカゴ響で世界初演、2015年にエッシェンバッハ指揮のフランス国立管によってフランス初演が行われています。 CD Artwork © Decca Records France |

||||||

「4番」の楽譜に関しては、今でこそ1833年に作られた、現在普通に演奏されているものが「第1稿」で、翌1834年にそれの第2楽章から第4楽章まで改訂を行った楽譜が「第2稿」であることがはっきりしていますが、ちょっと前まではかなりの混乱がありました。「第2稿」の自筆稿は、1878年からプロイセンの国立図書館に保存されていたのですが、研究者はほとんど関心を示していませんでした。それを、1960年に、「これは、『交響曲第4番』の初期の楽譜だ」と主張する学者が現れたため、それを真に受けた様々な資料が出回ることになりました(1998年に世界で初めてこの楽譜で録音したガーディナーの国内盤の解説とか)。結局、1997年にファクシミリ、2001年にジョン・マイケル・クーパーの校訂による楽譜が出版されて、それが「未完の『改訂稿』」(=第2稿)だということが明らかになったのです。2010年には、トマス・シュミット=ベステの校訂で、ブライトコプフ&ヘルテルから、新全集のコンテンツとしても出版されています。 第1楽章は改訂されていなかったので、それはそのまま「第1稿」を使って、第2楽章以下が「第2稿」で演奏されるため、これは「1833/34年稿」とも呼ばれます。 「5番」の方は、こちらでご紹介したクリストファー・ホグウッド校訂のベーレンライター版が2009年に出版されています。これは、この1冊で「第1稿」と「第2稿」がともに手に入るというお買い得な編集になっていますし、ホグウッドが修復をあきらめた「第1稿」の第4楽章のソースも、楽譜やファクシミリで掲載されています。こちらは「第2稿」の方が普通に演奏されているものになりますね。 1953年生まれ、パガニーニ・コンクールの入賞者で、ヴァイオリニストとしてソリスト、コンサートマスターと華々しい活躍をしていたスウェーデンの指揮者、オーラ・ルードナーが、2008年から首席指揮者を務めるロイトリンゲン・ヴュルテンベルク・フィルを率いて、メンデルスゾーンのこの2つの交響曲の録音を行ったのは、「4番」が2009年の7月28-29日、「5番」が2009年の4月14-15日のことでした。ブックレットによれば、「4番」は「1833/34 version」、「5番」は「The Bärenreiter Urtext edition by Christopher Hogwood, published in February 2009, was used instead. Ola Rudner decided to use the 1830 facsimile of the very first ending of the symphony for this recording.」によって演奏されたとなっています。「instead」というのは、別の原典版がこの時点ではまだ完成していなかったため、代わりにこのような措置を取った、ということです。 したがって、これは「5番」の「第1稿」の世界初録音(リンクにあるCOVIELLO盤は2009年4月21日以降の録音)、さらに「4番」の「第2稿」とカップリングされたものとしても世界初になるはずです。 その上、「5番」で「ファクシミリによる最初のエンディング」を商用メディアとしてリリースしたものもこれが初めてのものだったのではないでしょうか。最後の「神はわがやぐら」のコラールがなくなってしまっているのですから、初めて聴いた人はびっくりしてしまうことでしょう。ホームレスの歌はどこに?(それは「カフェはわがねぐら」)。 もう一つの相違点は、そのコラールで始まる終楽章に入る前に、フルート・ソロによる長大なカデンツァが入っていることです。ここでのフルート奏者は、そのソロは立派に吹いているものの、「4番」も含めてトゥッティになると、もっとフルートが聴こえてもいいのに、と思ってしまうような人でした。そのように感じたのは、DSDだった音源をNMLのAACというしょぼい音で聴いたからなのかもしれません。でも、ティンパニのモヤモヤとした音は、元々のものなのでしょう。 SACD Artwork © Arte Produktion |

||||||

最近では、そういうリアル・ストアではなく、ほとんどネット通販で購入するようになっていますから、新譜に関しては、そういう輸入業者がストア向けに送っているアイテムの情報がネットには掲載されますから、それを頼りに目星をつけて購入することになります。 ただ、レーベルによってはそのような輸入業者が、ある日突然に別の業者に変わってしまうことがあります。ふしだらな女性が離婚してすぐ再婚するようなものですね。もちろん、そんな恥ずかしいことはあまり大っぴらにはしないものですから、そんな業者の変更も消費者には知らされることはなく、買ってみたらいつの間にか別のパートナーになっていた、と気づくだけのことです。 今回のORFEOレーベルもそんな感じで、ごく最近輸入業者が変わっています。この、ネルソンスが指揮をした「レニングラード」は、その「前のパートナー」の時、2012年にリリースされたものでした。それを引き継いだ「新しいパートナー」は、ネルソンスがもうすぐボストン交響楽団と来日することに目を付けて、それに絡んでひと儲けしようと、こんな昔のアイテムをもう1度リリースしようとしました。ただ、それだけでは何のインパクトもないので、SACDで発売するために、わざわざ日本での販売だけのためにレーベルに新たにハイブリッドSACDを作ってもらったのだそうです。そんなに売れる見込みがあるのでしょうか。まあ、日本のファンは音にうるさい人が多いので、それなりの需要があるのでしょう。 ただ、それが「本物」のSACDであるかどうかというチェックは必要です。実際に、かなりの大レーベルでも、オリジナルの録音はCDのフォーマットだったものを、見かけだけハイレゾ風にアップ・サンプリングを行って、平気でSACDとして販売しているところがありますからね。 そこで、前のCDは持ってなかったので、今回のSACDのCD層とSACD層を聴き比べてみました。確かに、弦楽器のトゥッティの音は、SACDの方がよりテクスチャーがはっきり感じられるものになっていますし、高音も無理なく伸びていますから、CDとははっきり異なっていることが分かります。ひとまず、きちんとしたハイレゾ音源が提供されていることだけは確かなのではないでしょうか。少なくとも、これを聴いてCD特有の余裕のない音にストレスを感じることはありません。ただ、これはあくまで個人的な感想ですから、ブックレットに正確な録音フォーマットが記載されていない限り、真実は闇の中であることに変わりはありません。 現在ではボストン交響楽団とライプツィヒ・ゲヴァントハウス管弦楽団という、2つの超Aクラスのオーケストラのシェフとなって、いわば指揮者としての頂点を極めた感のあるネルソンスですが、これが録音された2011年当時は、サイモン・ラトルという超大物が去ったあとのバーミンガム市交響楽団を引き継いだ2人目の無名の指揮者(1人目はサカリ・オラモ)という程度の認識しかなかったのではないでしょうか。そんな時に彼が見せたショスタコーヴィチの解釈は、なんとしても自己の存在を強烈に印象付けたいという若者の気負いがこもったものでした。彼は、第1楽章の延々と続く同じテーマの繰り返しを、すでにその時点で「おふざけ」として聴かせようとしています。それは、バルトークが行った挑発(それこそが、ショスタコーヴィチが仕掛けた挑発だったはず)を真に受けた、愚かな行動です。 輸入業者の思惑とは違って、この新装なったSACDは、よりクリアな音でそんな「若気の至り」の傷口に擦り込まれた塩のようなものになっていました(どうでしお?)。 SACD Artwork © ORFEO International Music GmbH |

||||||

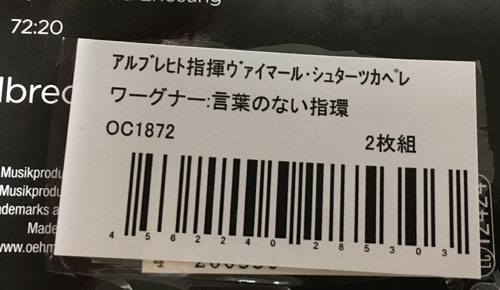

ですから、今回ワーグナーの「指環」の全曲を収録したアルバムが出ても、別に意外な感じはありませんでした。まあ、なるべくしてなった当然の帰結だ、と思いましたね。ただ、「指環」のアルバムなのに1枚しか入ってなかったので、変だと思ってタイトルをよく見てみたら、「Der Ring des Nibelungen」ではなく「Der Ring ohne Worte」、「Der Ring」までは同じですが、そのあとが違ってます。そう、これは前にも聴いたことのある、「言葉のない『指環』」という、指揮者のロリン・マゼールが作った「ハイライト版」でした。これはマゼールが自分で演奏するために作った版なのでしょうから、よもや他の指揮者が指揮をするというケースなどありえないと思っていたのですが、それをアルブレヒトがやってしまったんですね。 ですから、本来だとCDでは14枚ぐらい必要なものが、たった1枚に圧縮されてしまいました。ところが、なぜか日本の代理店が貼付したバーコードでは「2枚組」となっていますね。  ただ、部分的に比較してみると、中にはマゼールの方が速いところもありました。しかし、「ワルキューレ」の「ヴォータンの別れ」のシーンや、「神々の黄昏」の「ジークフリートの葬送行進曲」といったゆったりしたところでは、アルブレヒトがかなりあっさり目に演奏しています。おそらく、マゼールの演奏では、テンポの変化を際立たせるように、速いところはより速く、遅いところはより遅くと、大きな起伏を作っていたのでしょう。 ですから、マゼールを聴いた後にこのアルブレヒトの演奏を聴くと、なんかのっぺりとしていて、その中に入って興奮したり、しっとりした情感を味わったり、ということが出来にくくなっているのではないでしょうか。それと、どちらもライブ録音なのですが、今回のワイマール・シュターツカペレの場合は、金管楽器が終わりごろになると明らかにばてているような感じになっています。彼らは通常はオペラのピットに入っているオーケストラですから、それこそ「指環」全曲を演奏したことだってあるのでしょうが、やはりオペラの中で休み休み吹いているのと、このマゼール版のように最初から最後まで全力で吹きっぱなしというのでは、スタミナの配分が違うのでしょうね。その点、BDのベルリン・フィルは決して途中で力がなくなることはありませんでした。 なんせ、超短縮版ですから、この曲だけで物語のあらすじをたどろうというのは無理な話です。今回改めてその「編曲」の実態を調べてみると、最後の「神々の黄昏」だけで半分近くの時間を費やしていることが分かりました。ですから、「ワルキューレ」などは15分しか時間がもらえてませんし、その中でも第1幕はたった4分で終わってしまいます。ジークムントとジークリンデは1分ちょっと経って出会うのですから、彼らは愛の語らいもそこそこに、その3分後にはベッドインしているということになりますね。なんという早さ。丸亀製麺みたい(それは「イートイン」)。 CD Artwork © Deutschelandradio/OehmsClassics Musikproduktion GmbH |

||||||

現在では、作曲家としても指揮者としても、全く無名になってしまったライネッケですが、フルート奏者にとっては、彼のフルート協奏曲とフルート・ソナタは、間違いなくレパートリーに入れなければならないものとしての地位を誇っています。もちろん、それは作品番号283の協奏曲と、「ウンディーヌ」というタイトルの付いた作品番号167のソナタだけなのですが、このCDでは、協奏曲もソナタも「もう一品」追加されていました。 もう一つの「ソナタ」は、実はフルートのためのものではなく、ライネッケが指揮者だった時期のゲヴァントハウス管弦楽団の首席フルート奏者だったヴィルヘルム・バルゲが、1873年頃に作られたヴァイオリンのための「ソナチネ」をフルート用に編曲したものです。1882年に作られた「ウンディーヌ」は、このバルゲに献呈されています。 もう一つの「協奏曲」は、「バラード」というタイトルの、フルート・ソロとオーケストラのための10分ほどの作品です。作品番号が288となっていますが、これはライネッケが85歳の時に作った、彼の最後の作品です。 いずれも、かつて録音していた人はいて(アドリアンとか)別にこれが初録音というわけではないのですが、実際に聴くのはこれが初めてでした。最も作曲年代の早い「ソナチネ」の方はいかにも「習作」風の、後のライネッケのベタベタなロマンティシズムがあふれる、ということは全くない、シンプルな作品です。それに対して、まさに「遺作」の「バラード」は、とても味のある作品でした。曲は3つの部分に分かれていて、最初はとても重苦しい、なにか「死の予感」のような物まで感じられるような音楽で始まりますが、中間部のスケルツォ風の、まるでメンデルスゾーンの「真夏の夜の夢」序曲のような軽やかなパートを経た最後の部分では、なにか達観のような物さえ漂うような明るさに満ちた音楽に変わります。 このアルバムの中では、この「バラード」だけがライブ録音、多少ソロがオフ気味に聴こえてきますが、なにか観客と一緒になった熱いものが込められた演奏なのではないでしょうか。 それに対して、残りの3曲はスタジオ録音、ルーラントのフルートも、細部のニュアンスまで爛々と捕えられた精度の高い録音です。そんな音で聴く彼女の音は、低音から高音まで見事に磨き込まれた素晴らしいものでした。細かいパッセージでも目の覚めるようなテクニックを披露してくれています。これで、第2楽章からもう少し深い情感がただよっていれば、それほど多くない協奏曲の録音の中では、間違いなく最高のものの一つとなっていたでしょう。 協奏曲の楽譜は、2003年にブライトコプフからヘンリク・ヴィーゼの校訂で出版された時に、それまでの楽譜とは細かいところで異なっている自筆譜の楽譜が付け加えられていました。しかし、彼女はそれを使ってはいなかったのも、ちょっと残念。 CD Artwork © Classic Produktion Osnabrück |

||||||

「マルティーニ」のいう名前の作曲家は、音楽史には2人ほど登場しますが、こちらはモーツァルトの先生として有名なジョヴァンニ・バッティスタ・マルティーニではなく、ジャン・ポール・エジード・マルティーニという、あのエルヴィス・プレスリーが「好きにならずにいられない」(Can't Help Falling In Love )というタイトルでカバーした「愛の喜び」(Plaisir d'Amour)の作曲家としてのみ知られている人です。 フランス革命でブルボン朝のルイ16世が処刑されたのは1793年1月21日、その妻、マリー・アントワネットも10月16日に、やはりギロチンによって処刑されました。これは「罪人」としての処刑ですから、お葬式などが執り行われることはありませんでした。 しかし、1816年になって、王政復古で即位していたルイ18世によって、ルイ16世の命日にあたる1月21日に、この二人の葬儀が行われました。その時に演奏されたのが、この、マルティーニの「レクイエム」でした。この作曲家は1741年ドイツ生まれ、フランスで活躍したために、フランス風の呼び名に改名しています。1788年にはブルボン朝の宮廷楽長にもなりました。コンクールのために、楽団を鍛えたんですね(それは「ブラバン」)。革命でその職を失いますが、王政復古で「再雇用」されていたのでした。とは言っても、この「レクイエム」を作ったのは彼が74歳の時、この曲が演奏された直後、2月14日には亡くなってしまいますから、これは彼自身のための「レクイエム」でもあったのですね。 そんな「遺作」は、そのような注文があったのか、あるいは、まるで作曲家が生涯の締めくくりとして目いっぱいそれまでの技法をつぎ込んだのかはわかりませんが、なんとも力の入った、死者を悼むにはいささか大げさすぎるような作品になっていました。なんたって、最初の「Requiem aeternam」の冒頭は、ドラの強打で始まるのですからね。まあ、仏教のお葬式では太鼓やシンバルを鳴らしたりする宗派もありますから、そんな意味もあったのかもしれませんが、例えばモーツァルトの作品のような敬虔な趣は全く感じられません。 続く「Sequentia」では、この長大なテキストをモーツァルトとは別のところで区切って、5つの曲が作られています。それぞれの曲の作り方も、テキストに順次曲を付けるのではなく、興に乗って自由に順番を入れ替えたりするという作られ方になっています。ですから、最初の曲の「Dies irae」では4節目(「Mors stupebit」)まで使われていますが、「Tuba mirum」で出てくるとても陽気なトランペットのファンファーレが何度も登場することになります。なぜか、1節目の最後の行、「teste David cum Sibylla」が削除されていますし。 残りの4曲では、ソロ、デュエット、合唱と、ヴァラエティに富んだ編成で、とても雄弁な音楽が聴こえてきます。それらは、まさにこの作曲家が長く携わっていたオペラのスタイルで作られています。そう、マルティーニは、半世紀後にさらにオペラ的な「レクイエム」を作ったジュゼッペ・ヴェルディの、まさに先駆け的な存在だったのです。最後におかれた「Amen」では、ドラに加えてティンパニまで炸裂しますから。 演奏するのに1時間以上かかるこの大作は、そんな、とても中身の濃いものでした。ところが、ここで演奏している合唱団(と、オーケストラ)は、そんな作品のドラマティックな表現を試みているのでしょうが、それを「表現」と感じられるだけのスキルが完全に欠如しているために、なんともおぞましく悲惨な結果を引き起こしています。これがライブ録音だということを差し引いても、そのお粗末さには耳を塞ぎたくなります。出番の多いソプラノのソリストはかなり健闘しているのですが。 一緒に演奏されていたのは、こちらも作曲家のお葬式で演奏されたグルックの「深き淵より」です。 CD Artwork © Note 1 Music GmbH |

||||||

おとといのおやぢに会える、か。

|

|

| accesses to "oyaji" since 03/4/25 | |

| accesses to "jurassic page" since 98/7/17 |