|

|

|

|

![]()

ネチケ。.... 佐久間學

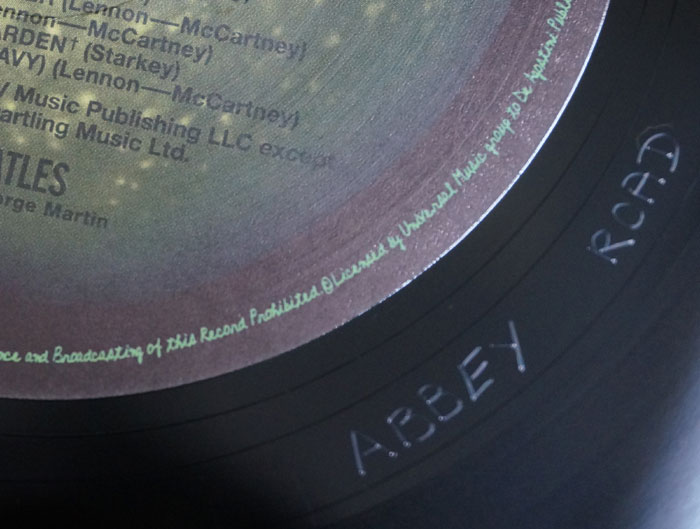

そこに、なんとビートルズのオリジナル・アルバムなどというものが登場したではありませんか。ビートルズの音源に関しては、とても厳しい管理がなされていますから、正規にリリースされるものは全てかつてはEMI、今ではUNIVERSALの中のCalderstoneというディヴィジョンからのもの以外は認められないことになっているはずです。それが、こんな畑違いの会社から発売されるなんて、いったい、実体はどんなものなんだろうという興味だけで、初回発売の「Abby Road」を買ってみました。 宣伝媒体では、そもそもジャケット自体がこんな感じになっていたので、そういう「雑誌仕様」のデザインなのかと思っていたら、これはあくまで全体のカバーで、その中身はこんな感じでした。     もちろん、これはEMIが製造したLPの在庫をそのまま流用したのではなく、今回ジャケットは新たに印刷され、LPも新たにプレスされています。それは、マトリックス・ナンバーを見れば一目瞭然。   つまり、今回はカッティングも新たに行われたことになります。そのマスターは2009年に作られたデジタル・マスターですが、おそらくカッティングのエンジニアも2012年とは別の人なのでしょう。その違いが、音の違いとなって実際に現れています。結論から言うと、今回のデアゴスティーニのカッティングの方が、以前のEMIのものより良い音になっています。具体的には、カッティングのレベルがほんの少し高いので、音にメリハリが増していますし、特に内周に行くにしたがって音が劣化する「内周ひずみ」がほとんど感じられません。ですから、A面後半の「Octopus's Garden」、B面後半の「Polythene Pam」や「She Came in through the Bathroom Window」でのコーラスや「Golden Slumbers」でのストリングスなどは、比較にならないほど生々しく聴こえます。 これはすごいことです。さらに、「1」や「サージェント・ペッパー〜」のように今ではLPでもジャイルズ・マーティンのリミックス盤しか入手できなくなっているものでも、オリジナル・ミックス盤が手に入るはずですから、これもとても貴重です。CDの音には飽き足らず、それなりのLP再生装置を持っている人には、絶対のおすすめ品です。 Book Artwork © K.K.DeAgostini Japan |

||||||

ジョン・ニコルソン・アイアランドは、1879年に生まれて、1962年に亡くなっています。ですから、年代的にはヴォーン・ウィリアムズ(1872年生まれ)やホルスト(1874年生まれ)といった作曲家と近い世代になります。王立音楽院(RCM)で学びますが、のちに母校で教鞭を執ることになり、ベンジャミン・ブリテンが彼の生徒となっていたりします。 ただ、彼の作風は、いわゆる「イギリス風」というものとは少し違っているのだそうです。彼は、フランスの印象派やバルトーク、ストラヴィンスキーといった作曲家にも興味を示していて、その影響は作品の中に見られると言われています。それでいて、なにかとても洗練された味わいが感じられるのが、彼のアイデンティティなのだとか。 そんな作曲家の作品ばかりを集めたアルバムが、なぜか手元にありました。1年以上前にリリース(録音は2015年)されたものですが、おそらく誰かから譲り受けたものなのかもしれません。その存在自体、すっかり忘れていたものが、それが、もうすぐ、所属する団体がこの中にある曲を演奏することになったとたん、未聴CDの山の中から顔を出したのですから、何か不思議な力が働いているような気がしてなりません。 このジャケットにある作曲家のイラストは、彼の写真を元に描かれたものなのでしょうが、その、日本の作曲家Nさんにとてもよく似た顔立ちは、そのNさんと同じように、なにか育ちの良さと、それとは裏腹に何かびっくりさせれられるような「秘密」を抱えているように見えてしまいます。 このアルバムは、アイアランドの弦楽オーケストラのための作品を集めたものです。ただ、ここで演奏されているものは、すべてオリジナルは別の形だったものが、弦楽合奏、あるいは弦楽合奏とチェロ独奏のために編曲されているのです。ですから、ほとんどはこれが世界初録音となります。ただ、最後の「牧草地組曲」だけは、何種類かの録音が出ています。でも、それらはすべてイギリスの演奏家によるものですから、レアな曲目であることに変わりはありません。 最初に演奏されているのは、1923年に作られた「チェロとピアノのためのソナタ」をチェロと弦楽合奏のために編曲したものです。3楽章から成る堂々たるソナタで、かなり骨太なダイナミックさが感じられる作品です。その中に、フランス風のテンション・コードや、哀愁を帯びたテーマが現れます。 そのあとには小品が6曲続きますが、後半の3曲はヴァイオリンとピアノのための作品だったものを、チェロと弦楽合奏に編曲したものです。これらはかなり若いころ、1902年から1911年にかけて作られていますが、軽快なたたずまいはまるでルロイ・アンダーソンの一連の作品のようなテイストを持っています。中には、それこそイギリスの作曲家エルガーの代表作、「愛のあいさつ」を思い起こされるようなものもありました。 そして、最後が4つの曲から成る「牧草地組曲」です。そもそもは1932年に、ブラスバンドのコンテストのための課題曲として作られたものですが、そのうちの2曲目の「エレジー」と3曲目「メヌエット」が、作曲家自身の手によって弦楽合奏に編曲され、残りの2曲が彼の死後、弟子のジェフリー・ブッシュによって同じ編成の曲に仕上げられています。「エレジー」は、まるでマーラーの「アダージェット」のような息の長い美しいメロディを持つ、情感深い作品です。これが吹奏楽のために作られたものだとは、信じられないほどです。「メヌエット」は、とても都会的で上品な佳曲、オーケストラのアンコール・ピースなどには最適なのではないでしょうか。 CD Artwork © Naxos Rights US, Inc. |

||||||

今回のCDは2016年の10月に録音されたもの、国内代理店の帯には、ほぼ定訳と化している「『不屈の民』変奏曲」と並んで、元のタイトルの直訳である「(団結した民衆は決して敗れることはない)による36の変奏曲」という表記が併記されているのがうれしいですね。余談ですが、有名なエルガーの「威風堂々」というタイトルも、元の「Pomp and Circumstance」を忠実に訳したものではなく、誤訳とは言えないもののかなりの意訳とされていますね。罰金が必要です(それは「違約金」)。 演奏しているのは1968年生まれのベルギーのピアニスト、ダーン・ファンドヴァールです。アイヴズやメシアンといった古典的な「現代音楽」から始まって、まさに同時代の音楽まで幅広く演奏している方で、ジェフスキ本人の作品の初演を行ったこともあるのだそうです。さらに、プロフィールを見ると、あの「大作」、カイコシュル・ソラブジの「オーパス・クラヴィチェンバリスティクム」を全曲演奏したことがある数少ないピアニストの一人だということで、それだけでも只者ではないことが分かります。 そんなヴィルトゥオーゾですから、さぞや切れの良い演奏をするのでは、と思って聴き始めると、最初のテーマはいともゆったりとしたテンポで、たっぷりルバートをかけたリリカルなものであったのが、ちょっと意外でした。確かに、全体の演奏時間は、「カデンツァ」の部分を引くと58分34秒ですから、かなり「遅い」テンポの部類に入ります。以前、そんなリストを作りましたが、それ以降の録音も含めて、改訂版を作ってみましたので、比較してみてください。 演奏家 全演奏時間/カデンツァ/カデンツァ抜き時間(録音年/レーベル) 楽譜を見ながら続く変奏を聴いていると、かなり難しいそれこそセリー・アンテグラル風の変奏でも、ファンドヴァールはしっかり「歌って」いることがよく感じられます。その結果、今までの演奏ではちょっと分かりにくかった、そういう難しい変奏の中にちりばめられた「テーマ」が、しっかり浮き上がって聴こえてくることにも気づかされます。この作品は、そのようにしっかり「テーマ」が聴こえてきてこそのもの、単なる超絶技巧の見世物ではなかったのでしょう。 さらに、楽譜を見て初めて気づいたのが、この変奏曲の中で最も長い第27変奏の複雑な変拍子の世界です。この変奏自体がいくつものパーツから成っていますが、その中で延々と続く単調な左手のパルスに乗って右手が醸し出す変拍子や後半の執拗なオスティナートの応酬は、まさに「ミニマル・ミュージック」そのものです。ジャズの影響が強いことはよく知られていますが、こんな「最新」のファッションまで、ジェフスキは取り入れていたのですね。 ピアニストの個性がもろに出てくるのが、最後の第36変奏の後に設けられた「カデンツァ」の部分です。ここでは、ファンドヴァールは「前衛」とか安易な引用(バッハのコラールを引用している人もいます)には走らず、とても生真面目な、彼自身の「変奏」を聴かせてくれています。 CD Artwork © Quintessence BVBA |

||||||

この本の帯の表には、「なぜ、これほどまでに高価なのか!」というコピーが躍っていました。実は帯の裏のコピーは「なぜ、これほどまでに美しい音色なのか!」なので、この2つのコピーが対をなしていることが分かるのですが、店頭で表だけを見た時には、その「高価なのか!」というところだけが目に入って、それなら読んでみようと思ってしまいました。つまり、だいぶ前にこういう本を読んで以来、ヴァイオリンの価格に関してはそれが「単なる骨董的な価値」でしかないという認識を持つようになりましたから、それに対しての中野さんの見解が分かるのではないかと思ったからです。 その件に関して中野さんは、「最近の高騰ぶりは異常だ」というコメントの後に、過去に行われたブラインド・テストの結果を披露してくれています。その結果は、誰にも高額な楽器とそうではない楽器との違いは分からなかった、というものでした。やはりそうなのか、と思っていたら、中野さんはそのあとにとんでもない隠し玉を持ち出してきました。ヴァイオリンという楽器は、いきなり弾いたこともないものを弾かされても、その楽器本来の音を出すことはできないのだそうです。それは、名演奏家でも、いや、名演奏家だからこそ、「本物」の楽器との相性があり、それは長い時間をかけないと解決することはできないものだ、というのですね。 ということで、ブラインド・テストの結果が全否定されたところから、中野さんのヴァイオリン談義が始まる、ということになります。それが、裏帯のコピー「なぜ、これほどまでに美しい音色なのか!」だったのですね。こちらの方が本論、表帯の方は、単に購買意欲を煽るためだけのものでした。 それからあとは、アントニオ・ストラディヴァリとグァルネリ・デル・ジェスという2人の天才に関しての、詳細な情報の紹介となります。しかも、それは、場合によっては実際にその楽器をご自身で弾いたことがあるものだったりするので、とても説得力に富む言及です。最も興味深かったのは、本物の楽器は演奏家の腕がそのまま音に反映される、ということが分かったという彼の体験談です。ウィーンのホテルの一室で、アントニオ・ストラディヴァリの1710年代の楽器の買い手を探している人に会った時に、元ウィーン・フィルのヴィルヘルム・ヒューブナーも同席していて、中野さんとヒューブナーがそれぞれその楽器を試奏すると、部屋の外からは中野さんの音は全く聴こえなかったのに、ヒューブナーの音ははっきり聴こえた、というのですね。 結局、現在に至るまで、その2人を超える楽器製作者は出ていない、というのが、中野さんの結論です。そんな貴重なものですから、価格が異常に高くても納得しなければ、と言われているような気持ちを抱かせるのが、彼の本心だったのかもしれませんね。 それにしても、バブル期に一気に高騰したものが、その後も全く下落しなかったというのは、経済学の常識を超えたことなのではないでしょうか。これらのヴァイオリンには、「骨董品」を超えた価値がもしかちたら、あるのかもしれませんね。しかしそれは、一般人とはまるでかけ離れた世界の「価値」であることだけは明白です。 Book Artwork © Bungeishunju Ltd. |

||||||

この作品は、ミュンヘン大聖堂からの委嘱によって作曲されたもので、世界初演は2015年の7月28日に、ノルウェーのトロンハイムでの「聖オーラヴ音楽祭」のオープニングコンサート(会場はニーダロス大聖堂)で行われました。さらに、同じ年の11月15日には、委嘱元のミュンヘン大聖堂でドイツ初演が行われました。世界初演はノルウェーの演奏家たちによるものでしたが、この時は、ソリストも合唱団もオーケストラも別の演奏家でした。 そして、2016年の8月に、トロンハイムのオーラヴホール(先ほどの音楽祭のメイン会場)で、世界初演のメンバーも参加しての2Lへの録音セッションで製作されたのが、このアルバムです。もちろん、これが世界初録音となります。それはこのレーベルのお家芸であるDXDで録音され、それが2.8DSDのSACDと、24/192PCMのBD-Aの2枚のパッケージになっています。今までの経験から、BD-Aの方がSACDよりも元の録音に近いものが体験できていたので、今回も聴いたのはBD-Aのディスクです。 世界初演と同じメンバーなのは指揮者とソリストだけ、初演での合唱はBISの一連の録音でおなじみの「ノルウェー・ソリスト合唱団」でしたし、オーケストラは「トロンハイム・シンフォニエッタ」でした。これは想像ですが、この合唱団が今回の録音で使えなかったのはレーベル間の契約の問題があったからなのかもしれません。さらに、もしかしたら、メンバーはかなりの人が両方の合唱団を兼任しているのではないでしょうか。 このミサ曲は、「現代人のための」という注釈がある通り、伝統的なミサのテキストだけではなく、この作品のために作られた「現代」のテキストも使われています。それは、この作曲家と以前共同作業を行ったことのあるイギリスの作家、ジェシカ・ゴードンによって書かれた、英語のテキストです。ノルウェー語ではなく英語を用いたというところで、この作品がインターナショナルな視点(あるいはマーケット)を目指したものであることがうかがえます。 この「現代」のテキストによる音楽は3曲用意されています。「Kyrie」と「Gloria」の間には、バリトン・ソロによる「祖国の喪失−難民」、「Gloria」と「Credo」の間には、ソプラノとバリトンの二重唱による「子供の喪失」、そして、「Credo」と「Sanctus」の間にはソプラノ・ソロによる「未来への信頼と希望の喪失」という、それぞれ「喪失」をテーマとした内容のテキストが歌われます。それらは、もうこのタイトルのまんま、現代社会が抱える深刻な問題が、やはり深刻な語り口によって演奏されます。 そして、その周りをミサ通常文によるお馴染みのタイトルの曲が、こちらは合唱だけによって歌われます。この対比がこの曲の魅力の一つでしょう。合唱はあくまでピュアな響きで「理想」を歌い上げているのに対して、ソリストのうちでも特にバリトンは深刻極まりない歌い方で「現実」を嘆きます。ただ、もう一人のソプラノのソリストは、とても可憐な歌い方なので、この暗い詩の世界を歌ってもなにか救いが感じられます。それは、全体の終わり、「Dona nobis pacem」のあまりに美しい合唱の響きの中へと終息していくはずのものだったのでしょう。 オーケストラは7.7.5.4.2という弦楽器とフルート、オーボエ、クラリネット、ファゴット、ホルンがそれぞれ1本ずつにハープというシンプルな編成、それが、サラウンドに対応した11本のマイク・アレイを囲むように2列の同心円状に並んだ間に、16人の合唱が挟まれる、という特殊な並び方をしています。そのためなのか、合唱はア・カペラでは澄んだ響きが聴こえるのに、楽器が入ると途端に音が濁ってしまいます。このレーベルの録音としては、ちょっと期待外れ。もっとクリアな音で聴きたいな。 SACD, BD Artwork © Lindberg Lyd AS |

||||||

それは1970年代のこと、CBSのために、主だったオーケストラの作品をLPで8枚分ほど録音していたのです。この時代、イギリス人の指揮者以外がこれほど熱心にエルガーに取り込んだのは、極めて異例のことだったのではないでしょうか。彼はかねてよりの筋金入りのエルガー・ファンだったのです。 これらの録音はほとんどロンドン・フィルを指揮してのものですが、一部はイギリス室内管弦楽団、そして、ジャクリーヌ・デュプレとの共演での「チェロ協奏曲」は、フィラデルフィア管弦楽団とのアメリカでのライブ録音でした。これらの録音は、その「チェロ協奏曲」以外はおそらくCD化もされずに入手困難な状態でした。 それが、ごく最近、SONYからバレンボイムのこのレーベルへの全録音がボックスでリリースされた際に、エルガーの選集もオリジナル紙ジャケットでCD化され、容易に入手できるようになりました。 それを予言していたかのように、バレンボイムはまず2012年に、アリサ・ワイラースタインのソロで「チェロ協奏曲」を録音、2013年には「交響曲第2番」、2015年には「交響曲第1番」も録音しました。そして、それに続いて今回初めて録音したのが、この「ゲロンティアスの夢」です。ただ、CDとしては初めてですが、ライブ映像としては、2012年にベルリン・フィルと演奏したものがDCHのアーカイヴには収められています。これは、オーケストラだけでなく、ソリストや合唱団も全て今回のCDとは異なっています。 「ゲロンティアスの夢」は、それまではアマチュアの作曲家程度の扱いしか受けていなかったエルガーが、1899年に発表した「エニグマ変奏曲」によって一躍一流作曲家として認められることになった直後の1900年に、バーミンガム音楽祭で初演され、その初演こそ不評だったものの、やがて各地での再演では大好評を博してその名声を確固たるものにしたという、いわばエルガーを「ブレイク」させることになった作品です。 そもそもは、1898年にこの音楽祭から、大規模のオラトリオを作ってほしいという委嘱を受けて作ることになったものです。そこでエルガーが選んだテキストが、1865年にカトリックの枢機卿、ジョン・ヘンリー・ニューマンによって作られた長編宗教詩「ゲロンティアスの夢」です。エルガーは若いころにこの詩に出会い、長いことこれに音楽を付けるための構想を練っていたのでした。 その詩は、ゲロンティアスという男が今まさに死に瀕している場面から始まり、やがて死が訪れるとその魂だけが天上でさまよい、様々な試練を受けた末に救済される、といったような、「死後の世界」が描かれています。なんちゃって(それは「死語の世界」)。 ソリストは、ゲロンティアス役のテノール、天使役のソプラノ、そして、司祭と苦悩の天使役のバリトンの3人、そこに、様々な設定(天使から悪魔まで)を演じる混声合唱が加わります。まるで、ワーグナーの「パルジファル」を思い浮かべるような前奏曲から、最後の感動的な天使の合唱までの1時間半、何も身構えなくても心の中から共感できるような音楽が続きます。特に、ベルリン州立歌劇場の合唱団とRIAS室内合唱団の混成チームが、バレンボイムの重みのある指揮に応えて、とても豊かな表現力で、物語を雄弁に伝えてくれています。 それに対して、テノール・ソロの声が軽すぎるのが、ちょっとした瑕でしょうか。ソプラノ・ソロももう少し可憐さがあってもよかったかもしれません。合唱団の席で歌っているバリトンのハンプソンは、さすがの貫録です。 CD Artwork © Decca Music Group Limited |

||||||

つまり、ゲーゼさんは1817年に生まれたことになります。時代的にはメンデルスゾーン(1809年)やシューマン(1810年)といった有名なロマン派の作曲家と同時代、ということですね。 実際、ゲーゼはメンデルスゾーンとは深い関係にあって、1842年に作られた彼の「交響曲第1番」をライプツィヒで初演してくれたのは、ほかならぬメンデルスゾーンだったのです。ゲーゼはそのままライプツィヒへ赴いてメンデルスゾーンの弟子となり、ライプツィヒ・ゲヴァントハウス管弦楽団の副指揮者として1845年には、メンデルスゾーンの「ヴァイオリン協奏曲」の初演の指揮を任されるほどになります(この時、本来指揮をするはずだったメンデルスゾーンは、体調不良でした)。さらに1847年にメンデルスゾーンが亡くなると、その首席指揮者のポストを引き継ぎました。しかし、1848年にデンマークとプロイセンとの戦争が勃発したために、ゲーゼはデンマークに戻ります。それ以後は、故国の音楽発展に寄与、さらにニルセン、ノルウェーのグリーグといった、多くの北欧の作曲家を育て、「北欧音楽の父」とも呼ばれています。 彼の交響曲は、全部で8曲あります。いずれも演奏時間は20分から30分のもので、古典的な4楽章形式をとっていますが、「5番」だけにはソロ・ピアノが加わっているのがちょっとユニークなところでしょうか。 今までに、その8曲全部が録音されたセットは、おそらく3種類あります。それは、1980年代のネーメ・ヤルヴィ指揮のストックホルム・シンフォニエッタ(BIS)、1990年代のミハエル・シェンヴァント指揮のコペンハーゲン・コレギウム・ムジクム(DACAPO)、そして2000年代のクリストファー・ホグウッド指揮のデンマーク国立放送交響楽団(CHANDOS)です。 そこに、史上4番目の交響曲ツィクルスを目指して、新田ユリさんと愛知室内オーケストラとの録音のリリースがスタートしました。新田さんは、かつてフィンランドでオスモ・ヴァンスカの薫陶を受け、現在は日本シベリウス協会の会長を務められているというまさにシベリウスのスペシャリストですが、シベリウスだけには限らない、北欧音楽全般に対する広範な視野をお持ちになっている方です。その一端はこちらの著書に反映されています。 新田さんは2015年にこのオーケストラの常任指揮者に就任されましたが、その就任記念演奏会として2月27日に開催された第14回定期演奏会で演奏されたのが、「交響曲第3番」(ACO-001)です。さらに、就任前の2012年9月28日の第11回定期演奏会で演奏されたのが「交響曲第4番」(ACO-002)です。 先ほどの書籍の中では、新田さんは「正直なところ『第1番』と『第8番』の間に、大きな変化は見られない...8曲とも同じような色合いに聞こえてしまう」と書かれていますが、どうしてどうして、「3番」の持つまるでチャイコフスキーのような哀愁、そして「4番」が醸し出すとても甘美で上品なテイスト、それらはこの録音ではそれぞれに印象深く伝わってきます。 ただ、これはCDではなく、NML、Spotify、iTunesなどでの配信によるリリースで、品番もそれらのアートワークのものです。ですから、音源はAACレベルで、ちょっと物足りないところはあります。ハイレゾでの配信は期待出来るのでしょうか。それとも、裏切られる?(それは「背信」)。 今年3月の第18回定期演奏会では、「交響曲第1番」が演奏されました。この堅実な歩みが続きますように。 AAC Artwork © Aichi Chamber Orchestra |

||||||

そんな、今となっては観光資源としてこの都市に多大の貢献をしている豪華な施設を建設できたほどの財力を誇ったハプスブルク家でしたが、マリア・テレジアの王位継承が発端となった戦争によって、軍事予算が増えたことに反比例して、文化的な面での予算は徐々に削減されていったのです。宮廷の楽団も、カール6世の頃にはそのメンバーは150人ほどいたものが、マリア・テレジアの代になると次第に減っていき、たとえば、このアルバムにも登場する宮廷バレエ作曲家だったフローリアン・レオポルド・ガスマン(あの有名なアントニオ・サリエリの前々任者)が1772年に宮廷楽長に就任したときには合唱も含めた楽団員は40名ほどになっていたそうですからね。 さらに、この18世紀というのは、それまでの絶対主義に代って、啓蒙主義が台頭してきた時代です。芸術面にもその影響はあらわれ、音楽もそれまでの「バロック」から「古典」へと、徐々に変貌していった頃になるのです。 このアルバムには、そんな激動の時代のウィーンで活躍していた4人の作曲家による5曲のフルート協奏曲が収録されています。それらは1740年から1760年までの間に作られたもので、いずれも楽譜は出版されてはおらず、各地の図書館に保存されていた自筆稿を使って演奏されています。当然のことながら、これらは全て世界初録音です。 唯一、2曲の協奏曲が取り上げられているゲオルク・クリストフ・ヴァーゲンザイルは、宮廷音楽家。いずれも1750年に作られたト長調とニ長調の協奏曲は、バロックの様式を色濃く残した中にも、例えば長調と短調の間をめまぐるしく行き来するパッセージなど、斬新な面も顕著な作品です。 彼と同じ時期にやはりウィーンの宮廷に仕えたジュゼッペ・ボンノ(ガスマンの後任でサリエリの前任者)のト長調の協奏曲は、どこかC.P.E.バッハを思わせるようなパッショネートな面が感じられます。 この中では最も初期、1740年に作られた、ウィーンの教会オルガニスト、ゲオルク・マティアス・モンの変ロ長調の協奏曲は、フルートとともにチェンバロもソロ楽器として大活躍する、いわば「トリオ・ソナタ」のような形態をとっています。 そして、先ほどのガスマンの作品からは、作られたのが1760年という時期のせいなのか、あるいはハ短調という調性のせいなのか、あのモーツァルトの出現まではあと少し、という期待が感じられてしまいます。 そんな、様々な作品を、それぞれのキャラクターを際立たせながら見事に演奏しているのが、バロック時代のワンキーの楽器から、マルチキー、さらにはベーム管まで、あらゆるタイプの楽器の演奏に長けた美しすぎるフルーティスト、ジークリンデ・グレシンガーです。もちろん、ここで吹いているのはバロック時代から使われていたワンキーの楽器でしょうが(さらにキーが増えた楽器が使われるようになるのは、もう少し先のこと)、その密度の高い音色は他の奏者の追随を許しません。この楽器ならではの調性によるピッチの変化の機微も存分に楽しめます。なによりも素晴らしいのは、彼女の装飾のセンスでしょう。完璧なテクニックで飾り立てられた旋律は、ゾクゾクするほど魅力的です。彼女自身と、チェンバリストのマヤ・ミヤトヴィッチが中心になって2009年に創設された「アンサンブル・クリンゲクンスト」の自発的なサポートも、これらの珍しい作品に命を吹き込む、素晴らしいものです。 CD Artwork © Classic Produktion Osnabrück |

||||||

ただ、どのように外見が変わっていても、この作品の中に流れるイタリアならではの晴れ上がった空のような明るい開放感は、決して失われることはありませんでした。凍てつくような「冬」の描写でも、そこにはすぐにやってくる「春」の予感さえ感じられたものです。 という、世の中の一般的な「四季」事情(これは、あくまで「個人的な感想」です)を根底から覆すような「四季」が現れました。演奏しているのはその名も「北極フィル」というノルウェーの団体、ソロ・ヴァイオリンと指揮を担当しているのも、同じくノルウェー生まれのヘンニング・クラッゲルードです。 2009年にノルウェーに創設された「北極(アークティック)・フィルハーモニック」という組織は、演奏するシチュエーションによって様々な形態をとるという、フレキシブルな団体です。通常のシンフォニー・オーケストラのレパートリーを演奏するのが、「アークティック・フィルハーモニック交響楽団」で、指揮者はクリスティアン・リンドベリです。それが、20世紀以降の新しい音楽を演奏する時には「アークティック・フィルハーモニック・シンフォニエッタ」となり、芸術監督のエイヴィン・ビウロが指揮をします。さらに、クラッゲルードが芸術監督を務めているのが、この「アークティック・フィルハーモニック室内管弦楽団」です。彼は2012年にこのポストに就任、2020年まではその契約が継続しているのだそうです。さらに、オペラのピットに入る時には「アークティック・オペラ」と名前を変えます。 そんな、「北極」のオーケストラが、「もし、ヴィヴァルディが北極で『四季』を作ったら」というコンセプトで演奏したのが、ここで聴かれる「四季」なのだ、というのであれば、この異様にデフォルメされたヴィヴァルディの音楽にも、それほど驚くことはないでしょう。クラッゲルードたちは、隙あらばそんな冷え冷えとした描写をフレーズの中に込めようと、手ぐすねを引いていたに違いありません。その結果出来上がったものは、絶対に「北極」の人にしかできないとても新鮮な魅力に満ちていました。「春」の第3楽章の頭でいきなり聴こえてくるハーディ・ガーディ風のドローンなどは、そんな要素のほんの一例にすぎません。 それだけで、充分にインパクトのある演奏を成し遂げているというのに、クラッゲルードは4つのヴァイオリン協奏曲の後に自作を挿入するという愚行(これが、タイトルの由来)で、全てを台無しにしてしまいました。彼は作曲家としても200曲以上の作品を持ち、多くの団体からの委嘱も引きを切らないという売れっ子なのですが、ここで演奏されている4つの作品は、どれもまるでグリーグのような寂寥感が漂うかのように見えて、その実単に甘ったるいだけの、まるでテレビドラマのバックで流れるような陳腐な音楽なのですから。「冬」の後に演奏されている「復活祭の生贄」という曲などは、ラテン語の歌詞が付いた合唱バージョンもあるそうですが、とてもそんな敬虔なものとは思えません。 CD Artwork © Grappa Musikkforlag AS |

||||||

最初、このジャケットを見た時には、この10人ぐらいのメンバーだけで「新世界」などを演奏しているのかな、と思ってしまいました。実は普通の編成のシンフォニー・オーケストラだったんですね。ブックレットにはメンバー表もありますが、きっちり14型、2管編成で、総勢71人です。 「チネケ」は、英語では「Chineke」という表記、これは、ナイジェリアあたりで使われている言語「イボ語」で、「神」という意味の言葉なのだそうです。「神!」なんですね。そもそもは、2015年にイギリスで設立された「チネケ!財団」というNPOが母体になっていて、そこにはこの「チネケ! オーケストラ」と、「チネケ! ジュニア・オーケストラ」の2つの団体が所属しています。 そして、最も重要なのは、ここに属するのは全て「黒人と少数民族」だということです。そのような人たちがイギリスのみならず、ヨーロッパ全土から集まって、これらのオーケストラのメンバーになっています。最近では、有名なオーケストラでこのようなマイノリティの奏者を見かけることは良くありますから、以前は確かにあった「壁」というか「差別」は少なくなっているのでは、と思っていたのですが、実情はそんなに甘いものではないのでしょうね。なんとしてもマイノリティだけによるオーケストラを、という切実な思いがあったのでしょう。 この財団の創設者は、ナイジェリア人とアイルランド人のハーフ、チチ・ンワノクというコントラバス奏者です。なんでも幼少のころはスプリンターとして世界大会にも出場したこともあるアスリートだったのだそうです。彼女は、エイジ・オブ・エンライトゥンメント管弦楽団の創設メンバーの一人でもありました。もちろん「チネケ! オーケストラ」でも首席コントラバス奏者を務めています。 指揮者のケヴィン・ジョン・エドゥセイも、もちろんマイノリティの方。ミュンヘン交響楽団と、ベルン市立劇場オーケストラの首席指揮者のポストにあります。 このCDは、彼らが2016年9月4日にロンドンのロイヤル・フェスティヴァル・ホールで行ったコンサートのライブ録音、収録されている「フィンランディア」と「新世界」には、それぞれ彼らのルーツに寄せる思いと共鳴するところがあるのでしょうか。 1曲目は、そのシベリウスの「フィンランディア」です。まずは、録音がなんとも乾いた音になっていて、弦楽器の響きがとても薄っぺらなのが気になります。それと、全体の演奏が盛り上がっても、なにか方向性がバラバラで音としても、音楽としても目指すものが良く見えてこないようなところがあります。ですから、この曲でよく見られる熱い思いのたぎるさまは、まず感じることはできません。 メインとなるドヴォルジャークの「交響曲第9番(新世界より)」も、なにか全体のアンサンブルがちぐはぐなような感じが付いて回ります。というより、この曲を演奏する時に絶対に外せないようなポイントで、ことごとく予想外の歌い方やパート間のバランスのとり方が出現しているのですね。たとえば、第1楽章でのフルートのソロなども、普通のヨーロッパのオーケストラだったら絶対にやらないような、ちょっとした「いい加減」なところがあったりします。 たとえば、われわれ日本人は、西洋音楽に関しては紛れもない「マイノリティ」です。そんな人が集まったオーケストラは、見事に「西洋風」の演奏を聴かせてくれます。ところが、同じ「マイノリティ」でも、この「チネケ!」はおよそ「西洋」のしきたりとはかけ離れた音楽を聴かせてくれました。「マイノリティ」の進むべき道は、本当はどちらが「正しい」のか、そんなことを考えさせられるという意味で、これは興味深いCDです。 CD Artwork © Signum Records |

||||||

おとといのおやぢに会える、か。

|

|

| accesses to "oyaji" since 03/4/25 | |

| accesses to "jurassic page" since 98/7/17 |