|

|

|

|

![]()

ビールと酢。.... 佐久間學

その「七つの大罪」と「四終」に、もう一つ、さっきのイエス・キリストのすぐ下に書かれている文字も、この音楽のモティーフになっています。そこには「Cave cave Dominus videt」と書かれているのですね。それは「気をつけよ、気をつけよ、神は見たまう」という意味です。だから、「眼」の中に書かれているのですね。 この三つのモティーフを使って「三部作」を完成させたのは、1943年に生まれたドイツの作曲家、ホルスト・ローゼです。作曲をヘルムート・エーダーとベルトルト・フンメルに師事したそうで、その作品は多岐にわたっています。多くの詩人の歌詞による声楽曲を始め、実験的な劇場音楽や舞踊音楽、さらには哲学や神話、絵画などとのとのコラボレーションによるアンサンブルやオーケストラの作品など、膨大なものです。 とりあえず、このアルバムを聴く限りでは、彼の作風は、あくまでドイツの「正統的」な流れを汲むもので、決して聴きやすいとは言えませんが、昨今の軟弱な「現代音楽」に慣らされた耳には、適度の緊張感が与えられるものであるような印象を受けました。 ローゼは、まず1989年に、オルガン独奏のために「七つの大罪」を元に7つの曲から成る作品を完成させます。それは、先ほどのキリストの真下にある「憤怒」から始まって、反時計回りに「虚栄」、「淫欲」、「怠惰」、「大食」、「貪欲」、「嫉妬」の順に曲が並んでいます。それぞれが2分ほどの短いものですが、そこにはとても切りつめられた極限的な表現が見られます。そこでは、オルガンの機能を最大限に発揮させたダイナミック・レンジと、多彩な音色が駆使されています。「怠惰」では、鐘の音の連打が聴こえますが、ここで使われているオルガンには、そのようなストップが備わっているのですね。さらに、この録音が行われたロッテンブルクの大聖堂には、祭壇の向かい側に設置された大オルガンの他に、祭壇の右上の壁面に設置されたクワイヤ・オルガン、さらに、持ち運びできる小さなチェスト・オルガンと、全部で3つのオルガンがあって、この録音ではそれらをすべてシンクロさせて演奏されていますから、その表現力はハンパではありません。 音楽としては、ボッシュの絵の持つニヒルな側面ではなく、もっと暖かい視点を感じることが出来ます。「淫欲」の音楽からは、なにか恍惚感のようなものが感じられてしまいます。 「四終」では、大オーケストラとオルガンの共演が楽しめます。これは、1997年の初演の時のライブ録音、バンベルク交響楽団のホームグラウンド、「ヨーゼフ・カイルベルト・ザール」には、立派なオルガンが備えられていますが、それが大活躍です。この曲では「Sinfonia da Requiemのような」という注釈がついています。最後の「天国」の楽章は、そんな「救い」の音楽になっていて、エンディングのリコーダー・ソロが不思議な魅力を醸し出しています。 最後の2012年に作られた「Cave cave Dominus videt」は、ミヒャエル・ヘルシェルという人が書いたそのイエスの言葉に対する問いかけから始まるテキストが、ナレーターによって朗読され、そのバックにオルガンが流れる、という作品です。 いずれも、これが世界初録音(「四終」以外は初演ではありません)、SACDならではの精緻な音色が堪能できます。 SACD Artwork © NEOS Music GmbH |

||||||

先日ベルリン・フィルをめでたく定年退職したアンドレアス・ブラウが、ベルリンのオーケストラの団員や、元団員、あるいはフリーランスのフルーティストなどを集めて結成した「14人のベルリンのフルーティスト」の、最新アルバムの中には、そんな「タバコ」がらみの曲が入っていました。 それは、ロシアの作曲家アナトーリ・リャードフが作った「Une Tabatiére à musique」というタイトルの曲です。そのまま訳すと「音楽仕掛けのタバコ箱」ですから、タバコを収納する箱がオルゴールになっているものなのでしょう。ふたを開けるとオルゴールが動き出して音楽を奏でる、というものですね。ライナーノーツには、「かつては栄えたタバコ文化も、今では健康問題で見る影もない。管楽器奏者にとっては、これはとてもありがたいことだ」みたいなことが書かれています。この曲、なぜか日本では「音楽の玉手箱」という名前が付けられているピアノ・ソロのための曲ですが、そのシンプルなワルツはなんだかどこかで聴いたことがあるような懐かしさを秘めていました。終わりごろにはテンポがだんだん落ちていくのは、オルゴールのゼンマイが切れた様子を描写しているのでしょう。 これは、昨年の末にはリリースされていたクリスマス・アルバムです。メンバーは名前の通り「14人」のはずなのに、今回は全部で18人のフルーティストと1人の打楽器奏者が参加しています。 アルバムのタイトルが、イタリア語で「フルートたちの冬」となっていますが、それはこの中で取り上げられているヴィヴァルディの「冬」からのもじりなのでしょう。有名な「四季」の中のヴァイオリン協奏曲をフルート族のために編曲したものです。ソロ・ヴァイオリンのパートも、一人で吹くのではなく何人かでかわるがわる吹いているみたいですね。なかなか楽しく聴ける半面、ちょっと生真面目すぎるようなところもありますが、まあドイツの人たちのことですから、あまり融通が利かないところは我慢しましょう。 そんな、ちょっと堅苦しいところがもろに見えてしまうのが、「Have Yourself a Merry Little Christmas」という歌のアレンジ。ジュディ・ガーランドやフランク・シナトラが歌った元の曲を知っていてもいったい何が始まったのか、と思わせられるようなものすごい複雑なことをやっています。ラテンっぽいリズムでまとめてはいるのですが、軽やかさは全く感じられないという、恐ろしい仕上がりです。 でも、元々クラシックだったものには、きちんと敬意を払って原曲の味がきっちり味わえるようになっています。コレッリの「クリスマス協奏曲」などは、とても素直なアレンジで、しかもフルートの味がよく出ています。ピッコロが2本使われていて、左右に分かれて呼び交わしているのが素敵です。これは、エゴルキンとデュンシェーデという、ベルリン・フィルの現役とOBの競演なのでしょう。 でも、やはり一番しっくりくるのは、この団体のために作られた新しい曲でしょう。1974年生まれのスイスのオーボエ奏者で作曲家のゴットハルト・オーダーマットという人が作った「Perseus」という作品は、このフルート・アンサンブルの特性をしっかり見極めたうえでちょっと新し目の和声とリズムで、最大限に彼らの魅力を引き出しています。 CD Artwork © Musikproduktion Dabringhaus und Grimm |

||||||

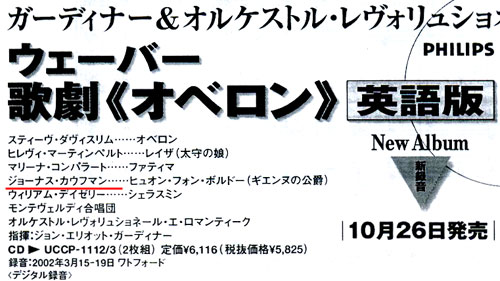

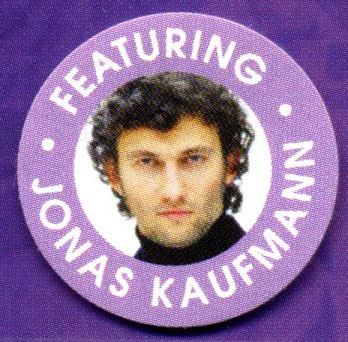

録音のクレジットを見てみるとプロデューサーはイザベラ・デ・サバタですから、この頃は彼女がガーディナーとともに「SDG」を起こす前で、まだDGに籍があったのでしょう。2005年にしっかりDECCAからリリースされましたし、同時に国内盤でも発売されていました。 実は、買ってまでこのCDを聴きたかったのは、カウフマンがこの中で主人公のヒュオンを歌っていたからなのです。確かに、こちらのカウフマンの「自伝」の巻末にあるディスコグラフィーにも載っていましたね。ただ、そこでは録音されたのが「2004年」となっているのが情けないところですよねん。 いずれにしても、これが最初にリリースされた時には彼は全くこの業界では無名だったのは、「レコ芸」の広告でこんな表記がされていることからも分かります。   このオペラは、元々はロンドンのコヴェント・ガーデンからの委嘱で作られたもので、台本は英語で書かれています。しかし、そのストーリーは支離滅裂の極みです。「オベロン」というのは、シェークスピアの「真夏の夜の夢」に登場する妖精の王で、そこでの狂言回しのパックなども出てきます。さらに、同じ作者の「テンペスト」の要素も加わっていますし、どういうわけかモーツァルトの「魔笛」と「後宮」のプロットまで紛れ込んでいるのですからね。今では、実際に上演する際には、ほとんどの場合英語ではなくドイツ語に直して演奏されています。それを、本来の英語で歌わせているのは、おそらくこのガーディナーの録音が最初なのではないでしょうか。 ただ、このオペラはそれこそ「魔笛」などと同じジンクシュピールですから、物語はセリフで進行し、その間にアリアやアンサンブルが入るという形を取っています。それを、ガーディナーは全てのセリフをカットして、その代わりにあらすじの要約をナレーターが語るように直しました。そのため、本来なら2時間半以上かかる全曲が2時間足らずで終わってしまうほどの長さに切り詰められています。まあ、そのために、ここでは多数出演することになっている「歌わない」セリフだけの出演者は全く出番がなくなるので、ストーリー展開としてはスカスカなものになってしまいますが、そもそもいい加減なプロットなのでなくてもいいだろう、という判断なのでしょう。 2002年のカウフマンといえば、チューリッヒ歌劇場専属の歌手として、世界的にブレイクし始めたころなのでしょう。ここでは、もちろんあの張りのある強固な声も聴けますが、第2幕の12番のアリアでは「抜いた」声も駆使して幅広い表現力を見せています。彼のファンにとっては思いがけない掘り出し物でしょう。 CD Artwork © Decca Music Group Limited |

||||||

とは言っても、実際に自分で買って聴いたアルバムがそんな賞は取らないまでも、ノミネートでもされていたりすれば、なんか得をしたような気分にはなりますね。 この2Lレーベルなどは、そんな賞とは全く無縁なところでコアなファンを相手に勝負をしているように思っていたのですが、昨年リリースされた3枚のそれぞれソロ・ボーカル、合唱、室内楽のアルバムがノミネートされていたことに気づきました。録音関係の部門がほとんどですが、そのうちのこちらの合唱のアルバムは「Best Choral Performance」という演奏部門でのノミネートです。 今回のアルバムは、来年ノミネートされることはあるのでしょうか。タイトルの「ur」とは、ノルウェー語で「ウル」と発音します。意味は「時間」とか「起源」とか「野生」といった様々な内容が含まれているようです。ジャケットに使われている北欧の針葉樹林の写真が、それをイメージとして伝えているのでしょう。勝手な想像ですが、原初のころからの自然の持つ野生のエネルギーが、時間を超えて現代の音楽家の創造の源となり、その結果出来上がった作品がこのアルバムには収められている、といったほどの意味合いなのではないでしょうか。 ここでこのアルバムのために新しい作品を提供しているのは、現代ノルウェーの5人の作曲家です。それらは、ここで演奏している2006年に創設されたというアウルム室内合唱団の指揮者を2012年から務めているエヴァ・ホルム・フースネスを始め、オイヴィン・ヨハン・アイクスン、マッティン・アイケセット・コーレン、ガイル・ドーレ・イェルショーといったほぼ30代の若手の作曲家たちと、彼らの一世代上のオッド・ヨハン・オーヴェロイという、完璧に知名度の低い人たちです。 ラテン語で「金」をあらわす言葉を名前に持つこの合唱団は、24人編成の室内混声合唱団、との説明がありますが、ブックレットのメンバー表を見ると30人以上の名前がありました。実はこのアルバムのための録音セッションは、2015年の2月と2016年の3月との2回に分けて行われています。それぞれのセッションでメンバーが各パートで2〜3人別の人に替わっているのですね。1年の間にメンバーが辞めて別の人が加わったのか、あるいは常時30人以上のメンバーがプールされていて、コンサートやレコーディングはその時に適宜ピックアップされたメンバーで行っているのか、いずれにしてもこの国の合唱人の底辺はたいへん広いことが分かります。どの曲がどのメンバーで歌われているかはちゃんと分かるようになっていますが、もちろんそこで違いを見出すことなどできません。いずれも、「金」というよりは「いぶし銀」に近い、深みのある輝きを持った音色の合唱が、いつもながらの卓越した録音で圧倒的に迫ってきます。 作品は、古典的な和声を逸脱しない程度の、ほんの少しの「現代的」な響きが混じった中で、民族的なイディオムも垣間見られる、という心地よいものばかりです。中でも、野生動物をテーマにした、最年長のオーヴェロイの3つの作品がかなりのインパクトを与えてくれます。「マッコウクジラ」では、クジラの鳴き声の合成音、「アンコウ」では低音のドラムが加わります。それまでずっとア・カペラだったものが、最後のトラックでそのドラムの音が聴こえてきた時には、心底びっくりしてしまいました。それは恐ろしいほどのリアリティをもって、一瞬でまわりの風景を変えてしまいました。 SACD Artwork © Lindberg Lyd AS |

||||||

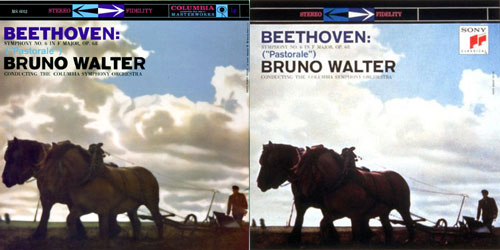

例によって、ここではオリジナルLPのジャケットがそのまま使われています。「MS 6012」という品番まで同じものが印刷されていますから、まさにこれは「現物」そのもの、現行のCDのジャケット(右)のように、CBSのマークを消して「SONY CLASSICAL」のマークを入れたりはしていません。   演奏に関しては、いまさら何も言う必要もありません。これだけオーケストラを自在に歌わせてスケールの大きな音楽を伝えてくれるものには、なかなかお目にかかれません。 手元にはこの録音のCDはなかったので、同じ頃、1959年に録音されたブラームスの「交響曲第1番」の、マクルーア自身の「リミックス」によるCDを参考のために聴いてみました。それはもう、生々しさから言ったらそのCDとは比較にならないほどで、たった今録音されたばかりのマスターテープを聴いているような気になってしまいます。ただ、そうなると、この録音に使われた「コロムビア交響楽団」の弦楽器の少なさが、もろに分かってしまいます。マクルーアのリミックスでは、もしかしたらそんな「粗」を目立たせないために、あら、わざとぼやけた音にしたのかな?と思えるほどで、そんなに弦楽器の少なさはあまり気にならないのですが、今回はそんな「小技」は使わずに、あくまで忠実なリマスタリングを行ったためでしょう。皮肉なものです。 それと、よく言われているこのオーケストラのアンサンブルの悪さも、こんな音で聴くとしっかり分かってしまいます。1楽章で見せてくれた弦と管との絶妙な呼吸が、第3楽章あたりでも実現していればな、と思ってしまいます。 SACD Artwork © Analogue Productions |

||||||

新任のフルシャは、このジャケット写真ではおっさんに見えますが、実際は1981年生まれ、まだ30代半ばですから、指揮者の世界では「若造」です。名前からわかるように、生まれたのはチェコのブルノ、チェコに起源を持つこのオーケストラが、初めてチェコのシェフを迎えたことになります。フルシャは最初はピアノとトロンボーンを学んでいましたが、やがて指揮者に転向、22歳の時にはクロアチアのザグレブで行われた「ロヴロ・フォン・マタチッチ指揮者コンクール」で入賞します。それからは、彼の支援者であった指揮者のビエロフラーヴェクの後押しもあって、チェコ国内のほとんどすべてのオーケストラを指揮する機会を得ることが出来ました。 その後は、イギリスでも活躍、フィルハーモニア管弦楽団やグラインドボーン音楽祭の指揮者を務めます。さらに、ヨーロッパとアメリカの数多くのメジャーなオーケストラと共演しています。日本でも、東京都交響楽団の首席客演指揮者を、2010年から現在まで務めています。 2010年の「プラハの春」のオープニングで演奏を任されたということで、フルシャにとって、スメタナの「我が祖国」は特別な存在となりました。彼がこれを演奏する時にはあるこだわりがあって、コンサートの時のプログラムはこの曲だけで、決してほかの曲と一緒には演奏しないとか、普通は3曲目が終わったあとで休憩が入るものですが、彼は全曲を休まずに一気に演奏するようにしているのだそうです。 今までのノットとの録音同様、これはこのオーケストラの本拠地、コンツェルトハウス・バンベルクのヨーゼフ・カイルベルト・ザールでのセッション録音です。弦楽器の並び方も、ノットの時と同じ対向配置になっていました。この間ブロムシュテットと来日した時にもこの並び方でしたね。1曲目の「ヴィシェフラド」には2台のハープが彩りを添えますが、それがお互いに離れた位置で演奏しているので、スペクタクルな音場が楽しめます。オーケストラの音色はあくまでクリア、SACDで聴くとちょっと線が細くなりますが、繊細の限りを尽くす弦楽器のトィウッティは、やはりノットによって磨き上げられたものなのでしょう。 ですから、今まで聴いてきた「わが祖国」の、いわゆる民族的な泥臭さは、ここからはほとんど漂っては来ません。それよりも、フルシャが一気に最後まで演奏することを主張していたことを裏付けるように、単なる6つの交響詩の集まりではなく、堅固な構成力によって結びつけられた大きな作品としての姿がまざまざと浮かび上がってきます。 この録音は、前半と後半で2度に分けて行われています。1曲目から3曲目まではそれほど求心力は感じられなかったものの、4曲目から最後までの切迫感はかなり激しいものがありました。正直、続けて聴いているとこのあたりで退屈してしまうものが、ここまで魅力的に迫ってくるのを感じたのは、多分初めての体験です。 ブックレットには最新のベーレンライター・プラハ版の楽譜を使用したとありますが、その版で特徴的な「ヴルタヴァ」での1オクターブ高いピッコロは、ここでは演奏されていないようでした。 SACD Artwork © Tudor Recording AG |

||||||

そんな菅野さんの初めての「交響曲」、全体は古典的な「交響曲」そのままのフォルムを持っていました。そしてその4つの楽章も、かっちりと作り上げられた堂々たる第1楽章、少し軽妙な第2楽章、ゆったりとして抒情的な第3楽章、そして圧倒的な迫力で締めくくるフィナーレいう、まさに「交響曲」のパーツとしての性格を持っています。しかも、第1楽章などは紛れもない「ソナタ形式」で作られていますから、これは次第にその本来の枠を超えて肥大化してしまい、最近ではペンデレツキのようにいったいどこが「交響曲」なんだ、と思えるようなものまでが作られるようになってしまった「交響曲」の世界では、きっちりとそのあるべきフォーマットを押さえているという、まさに「交響曲」の原点に帰ったものとなっているのです。 そのように外枠を決めてしまえば、あとは稀代のメロディ・メーカーでもあり、卓越したオーケストレーターでもある菅野さんにとっては、現代人の耳にとっても十分なインパクトを与える「交響曲」を作り上げることなど、たやすいことだったのではないでしょうか。 ドラマ音楽のクライアントは様々なことを要求してきますから、それに応えるための引き出しを菅野さんはたくさん持っていることは容易に想像できます。その中には、単に美しく響く曲調だけではなく、今では見捨てられてしまった前衛的な作曲技法とか、もちろん、ジャズやラテン音楽といった「非クラシック」のジャンルの音楽も含まれていることでしょう。この「交響曲」を作るにあたっては、菅野さんはそんな「素材」を惜しげもなくひっぱり出してきて、作品全体に深みを持たせています。 菅野さん自身は、タイトルの「Border」の意味を「意識と無意識の境界線」という難解な言葉で語っていますが、もしかしたら音楽的にはクラシック的な要素と、それ以外、例えば頻出する「無調」や「ジャジー」、あるいは「ミニマル」といった要素との境界を意味しているのでは、とも思えるのですが、どうでしょう?いずれにしても、これは、まさにそんなさまざまな要素が混在している「現代」でなければ作ることのできない、紛れもないマスターワークです。 ブックレットでは、あの前島秀国さんが、詳細な「楽曲解説」を著しています(ここでも、先ほどいくつかのタームをその中から引用させていただいています)。その的確な解説は、間違いなくこの作品を正当に鑑賞する際の指針となることでしょう。今ではあまり見ることのなくなった「〇小節からの第1主題は・・・」みたいな表現も、なにか懐かしさを感じます。ただ、ここまで書くのなら、音楽の時系列を「小節」ではなく「〇分○秒」で表示してほしかったように思います。これはマンフレート・ホーネックなども、自分の録音を解説する時に使っている手法。なんせ、聴いている人はスコアは持っていないのですからね。これだと、単に「おれはスコアも読めるんだぞ」という自慢に見えてしまいますし(笑)。 SACD Artwork © Nippon Columbia Co., Ltd. |

||||||

ただ、オーケストラは一緒でも、その創設者だったブリュッヘンは2014年に亡くなってしまいましたから、ここではイギリスの中堅指揮者ケネス・モンゴメリーが指揮をしています。というか、ブリュッヘンが亡くなったのが8月13日ですが、このライブ録音が行われたコンサートは同じ年の8月29日に開催されていますから、もしかしたら急遽代役を頼まれていたのかもしれませんね。しかし、このオーケストラは、ブリュッヘンがいなくなった後も活発に演奏活動を続けているようですから、頑張ってほしいものです。カリスマ指揮者を失ったオーケストラの悲劇は、古くはトスカニーニのNBC交響楽団などの例もありますからね。 ブックレットにはオーケストラのメンバーが記載されていますが、それによると弦楽器の編成は7.8.5.4.2と、現在普通に演奏される時のほぼ半分の人数です。なぜか、セカンド・ヴァイオリンの方がファースト・ヴァイオリンより多いというのが、面白いですね。 演奏が始まると、いかにもピリオドっぽい音色のティンパニのロールに続いて、あのピアノのファンファーレが鳴り響きますが、そこでちょっと今までになかった体験を味わいました。その4オクターブに渡るユニゾンのフレーズが、ひと塊ではなく、それぞれ別のパートとして聴こえてきたのです。それはあたかも、1台の楽器ではなく、いくつもの楽器によるアンサンブルのようでした。現代の楽器は何よりも低音から高音までのキャラクターが均一になるように作られていますから、そんなことはまず感じないのですが、このエラールでは、高音、中音、低音がそれぞれ全く異なった音色と、もしかしたら異なったテクスチャーを持っているので、このようなことが起こるのでしょう。もちろん、それは「欠点」などではなく、エラールが持っていた愛すべき特徴なのではないでしょうか。 ロシアの俊英ズーエフは、そんな楽器を慈しむように、細やかな表情を繰り出しています。その鄙びた音色とも相まって、そこからはとてもローカル色の濃い音楽が漂っています。オーケストラも、先ほどのような少なめの弦楽器が、ガット弦の柔らかい音色でしっとりと迫ります。そして、管楽器の扱いでも、第3楽章でフルート・ソロがテーマを奏でるところなどは今までとは全然様相が変わってしまっています。そのフルートは、いとものどかな音色で合奏の中に溶け込んでいて、普通に聴かれる堂々とした存在感などは全くありません。確かに、このころすでにベームの新しい楽器は世の中にはありましたが、それが北欧のオーケストラにまで使われるほどには浸透していなかったはずですから、これがグリーグの考えたバランスだったのでしょう。 CDの後半では、ズーエフのソロで「抒情小曲集」から何曲かと、「バラードト短調」が演奏されています。その「バラード」だけ、エラールではなく同じ時代に作られたプレイエルの楽器が使われています。これは、それまで聴いていたものとは全然違う音でした。録音会場も時期も一緒ですから、その違いはそのまま楽器の違いなのでしょう。やはりこの時代は、メーカーによって明らかに求めていた音が異なっていたのですね。それに比べたら、現代のピアノは個性なんか全くなくなってしまっています。 CD Artwork © Narodowy Instytut Fryderyka Chopina |

||||||

彼女の音は、とても素晴らしいものでした。高音は伸びがあって、キラキラ輝いています。そして、低音が、それほどパワーはないのですがその代りとても繊細な音色の変化が出せています。こういう、ただ弱いだけではない、しっかりと芯がある中で倍音を無くしてピアノの音色を出すという技は彼女の最大の「武器」になるはずです。 ここで演奏されているのは、1919年にポーランドに生まれ、当時のソ連に亡命してソ連の作曲家として一生を終えたヴァインベルクのフルート作品です。2曲の協奏曲は、こちらで聴いていましたが、それ以外の「フルートと弦楽オーケストラのための12のミニアチュール」と、「フルート、ヴィオラ、ハープのためのソナタ」は今回初めて聴きました。 最も若いころ、1945年に、フルートとピアノのために作られた「ミニアチュール」は、その名の通り1分ほどの小品を12曲集めた曲集です。一夜の過ちではありません(それは「アヴァンチュール」)。1983年にピアノ伴奏を弦楽オーケストラに編曲したバージョンが、ここでは演奏されています。それぞれの曲はしっとりと歌うものから超絶技巧を誇示するものまでそれぞれ特徴を持っています。また、1曲目の「Improvisation」はずっとフルートだけで演奏されていたものが、最後だけ伴奏が付いて一緒に終わるようになっていますし、7曲目の「Öde」では逆にずっと伴奏だけで、最後にフルートが一吹き、というちょっとユーモラスなところも見せています。8曲目の「Duett」で聴くことのできる彼女の低音のピアニシモは絶品ですよ。全体に新古典派風の作り方ですが、なにかアイロニカルな側面が顔をのぞかせています。 1961年に、親交のあったルドルフ・バルシャイが指揮をしていたモスクワ室内管弦楽団のフルート奏者、アレクサンドル・コルニエフのために作られたのが、「フルート協奏曲第1番」です。ここでのオーケストラは弦楽器だけの編成です。全体にプロコフィエフによく似たテイストを持っていますが、もう少し親しみやすい感じでしょうか。第1楽章の軽やかなテーマはドップラーの「ハンガリー田園幻想曲」の最後に出てくるテーマととてもよく似ています。第2楽章でのスティチェンのピアノの低音も素敵ですが、この楽章はもっと歌ってほしいような気もします。最後の楽章は陰のあるワルツで、ヴァイオリンソロとの掛け合いがスリリングです。 もう一つのフルート協奏曲は作曲家の晩年、1987年にやはりコルニエフのために作ったものです。作風は前の協奏曲とは大きく変わり、不思議な浮遊感が漂っています。最後の楽章に唐突にグルックの「精霊の踊り」とバッハの「バディネリ」が引用されているのは、友人だったショスタコーヴィチの影響でしょうか。 もう一つ、1979年に作られたのが、「フルート、ヴィオラ、ハープのためのトリオ」です。この楽器の組み合わせはドビュッシーの「ソナタ」と同じ。武満の前に、この編成で曲を作っている人がいたんですね。この曲もやはり3つの楽章から出来ていて、最初の楽章ではドビュッシーからの引用が見られますが、なんともダークな雰囲気に支配されています。真ん中の楽章で使われているフラッター・タンギングは、その不気味さを助長しています。 このレーベルは録音の良さでは定評がありますが、これは普通のCD。やはり、いつものBD-Aだったら、弦楽器がもっと柔らかく聴こえただろうに、と思ってしまいます。 CD Artwork © TACET |

||||||

ただ、今回は交響詩ではなく、オペラの中の曲を集めた「組曲」でした。しかし、「ばらの騎士」の方は普通に使われるアルトゥール・ロジンスキの編曲ですが、「エレクトラ」の方は新たにホーネック自身が構成を考えて、トマーシュ・イレという作曲家が実際に編曲したという、これまでもヤナーチェクの「イェヌーファ」やドヴォルジャークの「ルサルカ」でとったのと同じ手法による組曲です。ですから、これは初めて録音されたものになるのでしょう。 「エレクトラ」についてのホーネックの思い入れは、かなりなものがあるようです。彼が初めてこのオペラを体験したのは、まだウィーン・フィルの団員だった頃にクラウディオ・アバドの指揮で演奏した時のことだったそうです。その時のオーケストラのサウンドには圧倒されてしまい、まるでこのオペラの主人公はオーケストラのようだと感じたのです。そして、なぜ、今までこれをオーケストラの曲に編曲した人がいないのか、とても不思議だったそうです。たしかに、ここでのオーケストラは多くの楽器が加わって人数もかなり多くなっていますから、それはかなり困難を伴うことなのでしょうが、いつかはそれを演奏してみたい、とずっと思っていたのでしょうね。そんな長年の夢が、ここでかなうことになりました。 出来上がったオーケストラ曲は、オリジナルのオペラとは全く異なった様相を見せていました。そもそも、オペラでは冒頭に1度だけ奏される印象的なアガメムノンのテーマ(「ボルガの舟歌」に似てませんか?)は、このホーネック版では2回繰り返されているのですからね。 オペラではどうしても耳に入るのは歌手たちの歌う声、「エレクトラ」の場合、それはあまりリリカルなものではなく、正直聴いて魅力を感じるようなものではありません。でも、それを取り去ってオーケストラだけになると、そこには様々なテーマ有機的に結びついて、なんとも雄弁に物語を綴っていました。ですから、これを聴くと、まるで最初からシュトラウスが「交響詩」として作ったのではないか、と思わせられてしまうほどです。 演奏も、とても緊張感があふれる素晴らしものでした。何よりも聴きごたえがあるのが、本当に小さな音で不気味な雰囲気を醸し出している部分です。これだけやってしまうと、歌がなくても完全に音楽として成立しているのではないでしょうか。いや、もしかしたら、へたに歌を入れるよりこちらの方がコンパクトに「エレクトラ」の世界が味わえるのかもしれません。 「ばらの騎士」の方は、そもそもの音楽の作られ方が「エレクトラ」とは異なっていますから、この組曲からはきっちりとオペラの世界が広がってきます。そうなると、もろにこのオペラに必要なセンスというか、「色気」のようなものが求められるのですが、この演奏ではそれがちょっと欠けているような気がしてなりません。「銀のばらのモティーフ」は録音のバランスもあるのでしょうが、絶対に聴こえて欲しいチェレスタのきらめきが全く感じられません。そして、「オックス男爵のワルツ」も、何とも鈍重なリズム感に支配されています。このあたりが、アメリカのオーケストラの苦手なところなのかもしれませんね。 録音そのものは、いつものようにとても生々しい音で、パワーも繊細さもきちんと感じられるのですから、やはりオーケストラのセンスにちょっと難があった、ということなのでしょう。こればっかりは、いくらホーネックが骨を折ってもどうなるものではなかったのかもしれません。 SACD Artwork © Reference Recordings |

||||||

おとといのおやぢに会える、か。

|

|

| accesses to "oyaji" since 03/4/25 | |

| accesses to "jurassic page" since 98/7/17 |