|

|

|

|

![]()

訛りの森の美女。.... 佐久間學

当初の計画では指揮者は何人かの人が立てられる、というものだったように記憶していますが、ここまではすべてネゼ=セガンの指揮によるものになっています。こうなったら、最後まで彼に任せることになるのでしょうか。確かに彼の演奏はとてもユニークなものですから、ここで別の指揮者に引き継がれたとしたら、せっかくの選集の位置づけがあまり意味にないものになってきそうですね。まあ、現在のレコード業界の状況では、そもそも選集(7作品と言われていましたね)が完成するという保証すらないわけですが。 そのネゼ=セガンのユニークさは、外面的なところではオーケストラに通奏低音としてフォルテピアノが参加しているという点です。オペラ・ブッファであればレシタティーヴォ・セッコで使われますから何の違和感もないのですが、今回の「後宮」のようなジンクシュピールでこれを使うというのはとても珍しいことではないでしょうか。少なくとも今までの録音やライブで出会ったことは皆無です。しかし、ここでのフォルテピアノ(演奏しているのはこちらでジョシュア・スミスと共演していた、副指揮者でチェンバリストのジョニー・ヴィニクール)の、ここぞというところで現れて見事に音楽に華を与えるセンスの良さには、感服です。そういえば、5番の合唱の前に聴きなれないマーチが入っていましたね。 いつもながらの、ネゼ=セガンの独特のモーツァルト節も全開、時には不必要なほどオケを歌わせているのはちょっと煩わしく感じられることもありますが、それによってこの聴きなれたオペラがとても新鮮に感じられるような新たな発見があるのは、うれしい体験です。たとえば、11番のコンスタンツェのアリアの中でのコンチェルタンテの表情づけなどは、かなりショッキング。 キャストの中にもう引退したはずのクヴァストホフの名前がありましたが、それがセリムの役だったので納得です。これはセリフだけのロールですからね。しかもコンサート形式ですから・・・。 ソリストに関しては、まず、最も期待していたダムラウ(コンスタンツェ)がちょっと、だったのが、非常に残念でした。なにか、今まで聴いてきた彼女には見られない慎重な姿勢が多く見られることに失望されました。コロラトゥーラなどで、いかにもな段取りが感じられてしまうのですよね。これを見せてはだめだろう、みたいな。もはや下り坂に向かって、あらゆる意味で「守り」に入ってきた、ということなのでしょうか。 それを帳消しにしてくれたのが、ブロンデのプロハスカです。こちらはまさに「旬」、やっていることがすべて良い方に作用するという勢いがあります。8番のアリアでは何回も繰り返されるメロディの装飾を、全部違うものにするという余裕まで見せていましたね。同じく若手のシュヴァイネスター(ペドリッロ)も伸びのある声で楽しみな人です。そして、ワーグナーでおなじみのゼーリッヒのオスミンも、完璧です。ちょっと理知的すぎるかもしれませんが。 もちろん、ヴィリャゾンがベルモンテでモーツァルト好きを満足させられるわけはありません。誰しもが、とてもおぞましいものを聴いたと感じることでしょう。もうこのシリーズからは外れてほしいものです。 CD Artwork © Deutsche Grammophon GmbH |

||||||

最近のBD-Aの注目アイテムは、なんと言ってもプロコフィエフの交響曲ツィクルスでしょう。これまでに3枚のアルバムで1、2、4、5番と出してきましたが、今回は交響曲第3番と「スキタイ組曲」などのアルバムです。なぜかCDとBD-Aとでは全く異なるジャケットを採用して、しっかり差別化を図っているというのも、新機軸。 演奏しているのが、マリン・オールソップ指揮のサン・パウロ交響楽団というのも、ちょっと気になります。サン・パウロ交響楽団(正式にはサン・パウロ州立交響楽団、ポルトガル語では「OSESP」という略称ですが、英語表記にしたときに「州立」に相当する「S」がなくなっています)といえば、かつてはジョン・ネシュリングの指揮でとてもユニークなベートーヴェンなどを聴かせてくれていましたが、そのネシュリングは2009年に辞職、その後を受けたヤン・パスカル・トルトゥリエの次に、2012年から首席指揮者、2013年からは音楽監督も務めているのが、オールソップなのです。さらに彼女は、2007年からアメリカのメジャー・オケ、ボルティモア交響楽団の音楽監督というポストも持っていますが、こちらはそのあまりの相性の良さに、2021年までの契約の延長が決定しているのだそうです。 まずは、最初に収録されている「スキタイ組曲」を聴いてみましょう。これは古代イランのお話によるバレエが元になっていたのだとか。ただ、それをあのディアギレフに見せたら、彼は「『春の祭典』の二番煎じだ」と言って取り上げてくれなかったため、オーケストラの組曲にした、というものです。4つの曲から出来ているうちの2曲目が、特に吹奏楽業界では非常にもてはやされているのだそうですね。なんせタイトルが「邪神チェジボーグと魔界の悪鬼の踊り」というのですから、まるでゲーム音楽みたいにいかにも派手な音楽であるような気がしてきます。スターウォーズとか(それは「チューバッカ」)。ただ、元のタイトルを直訳すると「敵の神と暗黒の精の踊り」というだけで、そんなおどろおどろしい名前は出てこないものを、わざわざバレエに登場するそんな名前を持ってきて「邦題」にした、というセンスがすごいですね。 したがって、このトラックは「オーディオ的」にも非常に聴き甲斐があるということで、このレーベルのハイレゾ配信専用アルバムのメイン・タイトルになっているぐらいです。確かに、これは吹奏楽にはもってこいのいかにもなツボが満載な曲ですが、それ以上でもそれ以下でもないことが、なまじ音がいいだけに切実に感じられます。音楽としてはその次の「夜」の方がはるかに味のあるものですが、あいにく弦楽器の入っていない吹奏楽では、このオーケストレーションの妙は、彼らは一生味わえないことでしょう。 そして、先日聴いた「炎の天使」のモティーフをリサイクルして作られたという「交響曲第3番」では、やはり理詰めの交響曲というのではなく、もっと生生しいあの官能的な音楽の渦に巻き込まれるという快感が待っています。そんな中で、第3楽章で現れる弦楽器のグリッサンドは、まるでクセナキスのようなテイストで迫ってきます。こんなところ、オペラにはあったかな?という気になりますが、これは録音の良さと、オールソップとゲルギエフの目指しているものの違いが現れた結果なのかもしれません。 BD Artwork © Naxos Rights US, Inc. |

||||||

晴れて作曲家の祖国(とは言っても、彼は厳密にはウクライナの生まれですが)での上演が敢行されたのは、ソ連が崩壊した後の1992年のことでした。それは、サンクト・ペテルブルクのキーロフ・オペラと、ロンドンのロイヤル・オペラ(コヴェントガーデン)との共同制作、デヴィッド・フリーマンの演出、ヴァレリー・ゲルギエフの指揮での上演です。翌1993年のキーロフ・オペラの来日公演の際には、この「炎の天使」がレパートリーに入っており、もちろんそれが舞台上演としては日本初演となりました(その数か月前に、大野和士指揮の東京フィルが、コンサート形式の上演を行っています)。 翌1993年に、あの伝説的な映像監督ブライアン・ラージによってマリインスキー劇場で収録されたものが、このDVDの元となった映像です。それは、かつてバイロイトで行われたように、客席には観客がいない状態で撮影が行われていて、ラージならではの緻密なカットが存分に味わえるものでした。当初はPHILIPSからCDとレーザー・ディスクでリリースされ、その刺激的な映像には多くの人が衝撃を受けていました。当時のジャケットでは、なんとヤバそうな部分に「ぼかし」が入っていますね。  ジャケットもこんなにおとなしいものに変わっています。もしかしたら、タイトルの「天使」という言葉から、これが天使なのかな、なんと初々しい(あったかいんだからぁ)、とか思ってしまうかもしれませんが、とんでもありません。そもそも「天使」とか「エンジェル」という言葉からは何かかわいらしいものを連想しがち(「天使すぎる」という、変な言葉もありますし)ですが、ここに登場する、いや、正確には単なる妄想で実体のないものが人間に憑依したとされるのは、屈強な男子なのですからね。 ですから、何も知らないでこのジャケットだけを頼りに見た人はびっくりするかもしれませんね。それを牽制するためでしょう、日本語の「帯」には「全体に裸体が多く出現します」という、なんとも無機質なコメントが見られます。仙台七夕ではありません(それは「屋台」)。 演出家のデヴィッド・フリーマンは、とことんその「裸体」にこだわりました。まずは、原作では主人公レナータの妄想とされているものが、数多くの白塗りの裸体として登場します。ま、それは「全裸」ではなく、適宜白いTバックで覆っている男子ですから、単に気持ち悪いだけですが、最後のクライマックス、修道女たちが次々と錯乱して、ついには「全裸」になっていくシーンは扇情的ですよ。もちろん、映像ではぼかしなんかは入っていませんから。 と、単にいやらしい眼で見ていただけだとしても、最後の火あぶりのシーンには思わずハッとさせられるはずです。そこでは、確実に何かが成就された様を見ることが出来ることでしょう。そこまで、ほとんど一人で歌い続けていたゴルチャコーヴァの熱演に拍手です。そして、この究極のエロティシズムをオーケストラから引き出したゲルギエフの逞しさにも。 DVD Artwork © Arthaus Music GmbH |

||||||

ただ、やはりブックレットでは「85人の音楽家が集まって」と言っていますが、これはちょっとプロのオーケストラとしては少なめ。さっきのコンセルトヘボウ管弦楽団あたりは、116人のメンバーが公式サイトには載っていますし、日本でも東京にあるメジャー・オーケストラではまず100人以上の団員を抱えているはずです。地方のオーケストラ、例えば仙台フィルでさえも団員数は80人ですからね。 そんなオーケストラが録音しているセッションの写真がブックレットにありますが、その配置がちょっと変わっています。基本的に対向配置で下手にファースト、上手にセカンド・ヴァイオリンがいて、ファーストの後ろにチェロ、セカンドの後ろにヴィオラがいるのですが、普通はチェロの後ろにいるはずのコントラバスが、セカンドの後ろ、つまりチェロとは反対側にセットされているのですね。オーケストラの公式サイトにある写真では、ごく普通の(対向型ではない)配置でしたから、これはこの曲を演奏するにあたっての指揮者のこだわりだったのでしょうか。確かに、同じ低音でも、マーラーではコントラバスとチェロでは異なる役割を与えていたりしますから、その辺を強調したかったのでしょう。 指揮者は、2011年からこのオーケストラの首席指揮者のポストにある、アントネッロ・マナコルダという人です。大蛇みたいで怖いですね(それは「アナコンダ」)。すでにオペラの指揮まで手掛けているというキャリアの持ち主ですが、元々はヴァイオリニストで、マーラー・チェンバー・オーケストラの創設時のメンバーで、コンサートマスターを8年間務めていたのだそうです。確かに、マーラーに関してはエキスパートなのでしょう。 このレーベルのSACDでは、まず音の面で裏切られたことがありませんが、これも素晴らしい録音でした。録音会場がいかにも音のよさそうな天井の高いシューボックスタイプの建物ですから、適度に楽器の音が混ざり合う中に、必要なソロはきっちり、たっぷりの残響を伴って聴こえてくる、という、とても瑞々しい仕上がりです。さっきのコントラバスの配置も、確かに特別な意味を持っているように聴こえてきます。 演奏は、弦楽器をとことん歌わせる気持ちの良いものでした。特に長大な第3楽章が、とても先の見通しがよく分かる音楽の作り方で、常に緊張感を持って聴くことが出来るものでした。 ところが、最後の楽章にラーションが登場すると、それまで整然としていたものが急に居場所を失ったような不思議な感覚がよぎります。それは、ラーションのちょっとしたアブノーマルな歌い方のせい。このソロを、あくまでプライベートなものと捕えているような、ちょっと聴きなれないアプローチなので、最初は戸惑いますが、オケの間奏のあとで再度登場する頃にはそれが受け入れられるようになってきます。 カップリングの「子供の不思議な角笛」からの3曲も、そんなアプローチ、こちらは手の内が分かっていたので、楽しめました。 それにしても、ブックレットの写真の老けようと言ったら、ジャケット写真と比べると愕然とします。まだ40代だというのに。 SACD Artwork © Challenge Records Int. |

||||||

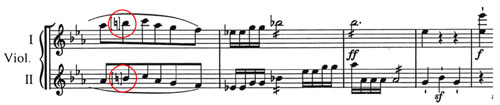

「交響曲第3番」の場合は、弟子のフェルディナント・リースに編曲をさせたものが残っていて、そのCDも出ているそうですが、ここではベートーヴェンのヴァイオリン協奏曲が初演された時のソリスト、フランツ・クレメントがおそらく編曲したであろうとされている、リースと同じピアノ四重奏(ピアノ、ヴァイオリン、ヴィオラ、チェロ)の形のものが演奏されています。 そんな珍しいものを録音したのは、イギリスのヴァイオリニスト、ピーター・シェパード・スケアヴェッドを中心とするアンサンブルです。ラブホじゃないですよ(それは「スクエアベッド」)。彼は、ここでピアノを弾いているアーロン・ショーアとともに、1999年から2000年にかけてベートーヴェンのヴァイオリン・ソナタの全曲を録音していましたが、これはそれに引き続いて2003年に録音されたものです。10年以上経ってのリリースですね。 曲全体は、なんとものどかな雰囲気で演奏されています。これは、演奏というより編曲自体が、例えばピアノのパートが割と淡々と書かれているように、いかにも「サロン風」なものに仕上がっているせいでしょう。ですから、この編曲からオリジナルが持っている精神をくみ取ろうというのが、そもそも間違っているのかもしれません。逆に、現代音楽なども得意としているスケアヴェッドは、あえてそんな編曲の「弱さ」を表に出しているのでは、とすら感じられてしまいます。フィナーレのフルートによる大ソロはヴァイオリンに置き換えられていますが、そこではピッチも少し不安定にして、いかにも「アマチュア感」を演出しているようです。 ところで、第1楽章の544小節では、一瞬聴きなれないフレーズが出てきて驚かされます。   ところが、ベーレンライターより少し遅れて新しい校訂楽譜の出版を始めたブライトコプフの楽譜では、なんとこの個所が「フラット」になっているのですよ。  CD Artwork © Divine Art Ltd |

||||||

このCDは、メインはプーランクのオルガン協奏曲、1999年の「プロムス」のラスト・ナイトにソリストとして登場したオルガン奏者、ジリアン・ウィーアが、メイン・アーティストとしてフィーチャーされています。そして、1938年にこの曲が初演された時にソリストを務めたのがモーリス・デュリュフレだったというつながりで、彼の「レクイエム」の、こちらは2014年の「プロムス」での演奏がカップリングされています。タッグマッチですね(それは「プロレス」)。指揮者とオーケストラはプーランクではアンドルー・デイヴィス指揮のBBC交響楽団、デュリュフレではティエリー・フィッシャー指揮のBBCウェールズ・ナショナル管弦楽団です。 プーランクの方は、なんせお祭り騒ぎの場所ですから、始まる前から会場のざわめきがものすごいことになっていますが、演奏自体はあえてクールにこの曲に対峙している、といったスタンスが、オルガンにもオーケストラにも感じられます。ただ、録音はかなりいい加減、オルガンの迫力はほとんど伝わってきませんし、オーケストラの弦楽器は何とも情けないことになっています。 デュリュフレが演奏された2014年7月27日のコンサートでは前半にはラヴェルの「ワルツ」を2曲、その間にBBCの委嘱で作られたサイモン・ホルトのフルート協奏曲を、エマニュエル・パユが世界初演を行っています。どちらかといえば、このコンサートをフルでCDにしてもらった方が良かったのですね。そんな「ちゃんとした」コンサートでしたから、かなりお客さんもお行儀が良いようですし、録音状態もなかなかのものなので、まさに最新の「フル・オーケストラ・バージョン」の「レクイエム」のサウンドを堪能することが出来ました。 ご存知のように、この作品ではオリジナルのこの編成の他に、編成を減らした室内オケバージョンと、もっとシンプルなオルガンだけの伴奏のバージョンがあります。なんと言っても、この曲に欠かせないフランス的なオーケストレーションと、圧倒的なダイナミック・レンジを堪能できるのはフル・オーケストラによる演奏なのですが、肝心の合唱に満足できない録音が多いために、なかなか理想的な演奏には出会えません。 このCDでは、オーケストラのパートが非常によく聴こえてくるので、今までに気が付かなかったような細かい部分の「技」が分かるようになっています。「Sanctus」ではヴィオラが延々と弾いている細かい三連符のフレーズが木管楽器に移る個所があるのですが、それがまるでラヴェルの「ダフニス」の「夜明け」の部分とそっくりに聴こえます。コンサートではこの前にラヴェルを演奏していたので、それがこんな形で表れてきたのかもしれませんね。図らずも、デュリュフレのオーケストレーションのモデルが分かったような気がします。 もう一つびっくりしたのが、「Lux aeterna」の最後の和音がB♭-D-F-Aという「メージャー・セブンス」のコードだと気づかされたことです。クラリネットの1番がその「A」の音を出しているのですが、今までの演奏ではそれがほとんど聴こえなくて、ずっとただの三和音だと思っていましたから。有名なBISのCDを始めとするオルガン版の録音では、このAの音を演奏していないものがほとんどですし。 そんな明晰な音のオーケストラに乗って、合唱も特に女声はとてもピュアな声を聴かせてくれます。合唱のクレジットは、オーケストラ付属の合唱団のほかに「National Youth Choir of Wales」という団体がクレジットされていますが、この「若い」合唱団の声が、全体の音色にいい影響を与えているのでしょう。それに比べると、ベースのパートがちょっと弱く感じられます。ソリストは、ライブのせいでしょうか、少し不安定なのが惜しまれます。 CD Artwork © BBC |

||||||

もう80歳を過ぎても、ペンデレツキは精力的に作曲活動を行っています。今年の3月には最新作の「トランペット協奏曲」が初演されていますしね。これは、今年の11月の再演の予定も決まっているそうです。そんなことが出来るのは、彼はまさに「今」の「現代音楽作曲家」に求められている作曲家としてのスキルを完璧に身につけているので、各方面からの作曲の委嘱が引きも切らないからにほかなりません。 今回のお馴染みのNAXOSの一連のペンデレツキの録音の最新アルバムで、いつものアントニ・ヴィットの演奏を聴いてみると、そんな「スキル」はかなり初期の段階から、彼の中にあったのでは、という気が猛烈にしてきました。もちろん、それは、作曲技法としての「スキル」ではなく、その時代の聴衆が求めているものを敏感に感じ取るという「スキル」です。おそらく彼は、自己の存在意義を徹底的に突き詰め、そこから真の音楽のあるべき姿を探るという孤高の「芸術家」というよりは、いかにして自分の作ったもので世の中の人たちが幸せになるかを追求するという「職人」タイプの作曲家なのでしょう。 NAXOSから出ている一連のアントニ・ヴィットの指揮によるペンデレツキの作品群のアルバムからは、もしかしたら意図的にそのような作曲家の内なる心をはっきりと示すことを目的にしているのではないかと思えるほどの、冴えたカップリングのセンスが感じられます。今回も同じやり方、1974年の「マニフィカート」と、2009年の「カディッシュ」を並べることによって、作曲家がそれぞれの時代に誰に向けて曲を作っていたのかがはっきりわかるはずです。 久しぶりに聴いた「マニフィカート」には、1966年に初演された、それこそ「前衛」のシンボルとも言える「ルカ受難曲」のようなテイストが、たびたび顔を出します。このあたりは、彼にとっては「前衛の総括」に余念がなかった時期になりますから、そのような少し前のスタイルもまだ取り入れつつ、それをいかにして同時代の嗜好に合わせていくのかという模索のあとなのでしょう。 そこで、同じヴィットによる「ルカ」の録音を聴きなおしてみるか、と聴いてみたら、そもそもこれ自体がしっかり聴衆を意識した曲作りをしていたことに気づきます。それはまさに、その時代の聴衆が求めていたものだったのです。 ごく最近の作品「カディッシュ」の3曲目の無伴奏男声合唱などは、「歌う人」の気持ちをとても大切にしたもの、さぞかし「需要」があることでしょう。 CD Artwork © Naxos Rights US. Inc. |

||||||

この作品は、全部で3つの部分に分かれていまが、スコアには「第3部」の始まりの場所は明示されているものの、「第2部」がどこかからなのかはどこにも記されていません。ただ、「第1部」と「第2部」との間には、非常に印象的な、無伴奏の合唱だけで演奏される部分があります。しかし、この部分が「第1部」の最後なのか、「第2部」の最初なのかは、いまいち曖昧な状況です。今回のSACDやIMSLPでは「第2部」になっていますが、WIKIでは「第1部」に含めている、といった感じで「定説」がないのです。こんな大切なことが分かっていないなんて。 さらに、有名な「第2組曲」にしても、その中は「夜明け」、「パントマイム」、「全員の踊り」という3つの部分に分かれているのですが、その切れ目は楽譜には明示されてはいないのですね。そもそも、よく「『第2組曲』は『第3部』そのもの」と言われていますが、そこからが違っています。「第3部」の始まりだけはしっかり楽譜にあるので確実なことですが、「3me PARTIE」と書かれているのは練習番号「153」の、弦楽器のグリッサンドの中に合唱が入ってくる場所で、「第2組曲」の始まりの超細かいフルートのパッセージが出てくる練習番号「155」の10小節も前なのですから(このSACDでは、この件で楽譜と異なる場所にトラック・ポイントを打ったことを釈明しています)。 まあ、それは「第2組曲」のスコアが練習番号「155」から始まっているので問題ではないのですが、さっきの3つの部分のタイトルは全曲版のスコアには書かれてはおらず、この「第2組曲」のスコアの最初に書いてあるだけなのです。ですから、いろいろなCDを調べると、「パントマイム」の始まりは練習番号「170」の、オーボエが9/8で牧歌的なフレーズを始める部分と、練習番号「172」の拍子が6/8に変わってテンポも遅くなる部分との2種類があります。「全員の踊り」の始まりにしても、いかにも「踊り」らしい練習番号「194」の5/4のところではなく、その5小節前の練習番号「193」からとしているCDの方が多くなっています。 今回のSACD、まず、やはり注目したいのはソロ・フルートを担当しているこのオーケストラの首席フルーティスト、ジュリエット・ユレルの演奏です。彼女のソロ・アルバムは何枚か聴いていますが、そこで感じた存在感の薄さはなんだったのか、と思えるほど、オーケストラの中での彼女は輝いていました。「パントマイム」での長いソロは、とてもエレガントで繊細なもの、その細かい表情の変化に、ネゼ=セガンはぴったりとオーケストラを付けています。アルト・フルートやコール・アングレのようなあまり目立たない楽器の人たちも、とても素晴らしいですね。 そして、SACDならではのダイナミックレンジの大きさを使い切った録音も聴きものです。そこで、気が付くのが、「第3部」のモヤモヤした部分が終わって、牧童が遠くを歩いていく様子を描いたピッコロとEsクラリネットのソロが、本当に「遠くから」聴こえてくることです。これは楽譜には「ステージ上で」という指示があって別に普通にオーケストラの中で吹かれるところなのですが、おそらくここだけはあえてステージの裏で演奏させていたのではないでしょうか。 同じような操作は、合唱でも見られます。こちらは、「ステージ裏で」とか「少し近づいて」とか「ステージの上で」とかなり細かい指示がスコアにはあるのですが、多分(実際に見たことはないので)コンサートではそこまではやっていないものを、きちんと音であらわしているのでしょう。 SACD Artwork © BIS Records AB |

||||||

このサイトではあまりなじみのない作曲家、アレクサンダー・ツェムリンスキーは1871年にオーストリアで生まれました。彼は、音楽史の中では「シェーンベルクの師」として知られています。とは言っても、シェーンベルクの作曲技法はほとんど独学で確立されたもので、ツェムリンスキーは単に「対位法」を教えただけですし、年齢も3歳上なだけですから、「友人」といった感じだったのでしょう。実際、彼の作風はあくまで後期ロマン派の延長線上にあるもので、「無調」の音楽を作ることはありませんでした。 彼の教え子として有名なのが、エーリヒ・コルンゴルトです。後にハリウッドの映画音楽作曲家として注目されるコルンゴルトの華麗なオーケストレーションは、まさにツェムリンスキー譲りのものでしょう。そしてもう一人、やはり弟子として才能を開花させたのがアルマ・シントラーです。後にグスタフ・マーラーと結婚、その前後に数多くの芸術家と危険な男女関係にあった魔性の女ですが、ツェムリンスキーも彼女に対しては恋愛感情を持っていました。しかし、それを彼女にコクっても、彼女は一言「あなたは醜い」と言ってマーラーと結婚してしまったのだそうです。かわいそうですね。 それは1902年のこと、そんな辛い思いからまだ癒えてなかった1903年に作られ、1905年に初演されたのが、「人魚姫」です。一応「交響詩」と呼ばれることの多い作品ですが、正式なタイトルは「アンデルセンの童話による、大オーケストラのための3つの楽章の『幻想曲』」というのだそうです。ただ、作曲家はこの作品の出来に満足しておらず出版はされませんでした。その後、自筆稿は散逸して行方が分からなくなってしまいますが、1980年になって発見されたものが1984年に甦演され、それ以来CDなども作られるようになったという、ちょっと遅れて出てきた名曲です。でも、そもそもそんなことはツェムリンスキーと疎遠な人にとってはどうでもいいことですが。 この作品は初演のリハーサルの時に第1楽章と第2楽章にかなり大胆なカットが施されていました。現在演奏されているのはそのカット後の楽譜なのですが、ごく最近、2013年に、アントニー・ボーモントというイギリスの指揮者/音楽学者が、そのカットされたページを発見して、それを盛り込んだ新しいクリティカル・エディションを出版しました。その現物はこちらのウニヴェルザールのサイトで全部見ることが出来ます。太っ腹ですね。ここでは、59ページからはカットされている現行の第2楽章、そして120ページからは復元された部分も入った新しい第2楽章が印刷されています。その新しい楽譜を使って初めて録音されたのが、このSACDです。第2楽章の06:41から11:29までの間が、その新たに挿入された部分、海の魔女が現れるちょっとおどろおどろしい音楽が聴こえてくるはずです。 第1楽章のカットは、本体には盛り込まれず、前書きにスケッチだけが掲載されています。これも、いつか音になったものを聴いてみたいですね。 はっきりわかるライトモティーフと、とても写実的なオーケストレーションで、まさに「人魚姫」の物語が眼前に迫ってくるようなとても聴きごたえのある作品です。最後の「救済」が描かれる部分は、涙なくしては聴けないでしょう。そこに、アルマとの破局がモチヴェーションになっているのだと感じるのは、きっと正しいことです。 SACD Artwork © Ondine Oy |

||||||

もちろん、現在ではPHILIPSというレーベルは消滅していて、カタログはDECCAに吸収されていますから、今回のものにはDECCAのロゴが入っていますが、初出当時のLPのジャケットと同じ装丁でしたので、LP時代に買っていろいろな意味でショッキングだった、パリ管弦楽団を使って録音したチャイコフスキーのバレエ組曲集を聴いてみることにしました。このアルバムは「くるみ割り人形」と「眠れる森の美女」のカップリングですが、この録音が行われた1974年2月25日から27日までのセッションでは、「悲愴」も録音されていました。実は、同じ2月の11日と13日には、小澤の最初のPHILIPSへの録音となるニュー・フィルハーモニア管弦楽団とのベートーヴェンの「第9」のセッションが設けられていました。このあたりの、まさに世界中のオーケストラを相手にさまざまなレーベルに活発に録音を行っていた小澤のある意味「絶頂期」の活動は、今回のSACDに掲載されたオヤマダアツシさん(かつて「山尾敦史」という名前で知られていたライター。おや、まだやってたんだ)のライナーノーツに詳述されています。 このLPで「くるみ割り人形」を聴いたときにまず驚いたのが、「小さな序曲」のあまりに遅いテンポです。それはまるで冗談のように聴こえてきましたね。今聴き返してみても、その印象は変わりません。ただ、おそらく小澤はここではかなりきっちりとした音楽を作ろうとしていたのでは、という気はします。単なる名曲集のようなもの(おそらく、レーベルはそれを望んでいたのでしょうが)には絶対したくない、といった気概があったのかもしれませんね。次の「行進曲」でも、それまで聴いてきたものとは違った、ちょっとした違和感を誘うところがありました。それは、冒頭のトランペットのファンファーレ「ちゃっちゃかちゃちゃっちゃっちゃっちゃっちゃー」の最後の「ちゃー」。その音は、びっくりするほど唐突に大きな音で吹かれていたのですよ。あとで楽譜を見てみたら、確かにそこにはアクセントの記号が付いていましたが、他の人はここまではっきり目立たせてはいません。というか、いくら楽譜に指示があったと言っても、ここまでやるのは明らかなやり過ぎ、マジメだったんでしょうね。 「眠りの森の美女」の方でもそんな「くそマジメ」な面が現れているのが、最後の「ワルツ」です。序奏が終わって出てくるメインテーマのメロディ・ラインが、なんとも角ばっているんですよね。これも確かに楽譜にスラーは付いていませんが、「cantabile」とは書いてあるので、もっと甘〜く歌ってほしかったものです。  SACD Artwork © Decca Music Group Limited |

||||||

さきおとといのおやぢに会える、か。

|

|

| accesses to "oyaji" since 03/4/25 | |

| accesses to "jurassic page" since 98/7/17 |