「被団協」新聞2025年6月号(557号)

2025年6月号 主な内容

2026年NPT再検討会議第3回準備委員会〈国連本部〉

NPT第6条の履行を

金本代表理事がNGOセッションで訴え

|

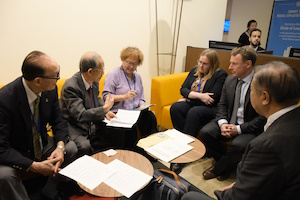

| NGOセッションで発言する金本さん |

|

| 日本からのユースと懇談 |

|

| イギリス代表部 |

|

| ニューヨーク市立大学 |

来年のNPT(核兵器不拡散条約)再検討会議に向けた第3回準備委員会が4月28日~5月9日、ニューヨークの国連本部で開かれました。日本被団協は濱住治郎事務局長代行と金本弘代表理事(東海北陸ブロック)を派遣。会議を傍聴し、NGOセッションで発言しました。また各国の国連代表部に面会し要請、中満泉国連事務次長との面談のほか、中学、高校、大学での証言活動にも取り組みました。

イギリス

核保有国すべてに面会要請しましたが、応じたのはイギリスのみ。デイビッド・リレイ軍縮大使は、「核兵器のない世界という目標は共有しているが、実現には数多くのステップが必要。またロシアなどが核兵器使用の威嚇を行なっているもとでは抑止力は必要だ。イギリスは核兵器禁止条約ではなく、NPTを中心にとりくむ」などと述べました。

日本代表部

日本政府代表部では梅津茂大使と面会し、「今回の準備委員会で核軍縮の義務を定めた第6条の履行を強く訴え、日本政府の姿勢を毅然として示してほしい」と要請しました。梅津大使は「日本は近隣諸国との関係上、苦渋の策として、アメリカの核に頼っている。拡大抑止はNPTに違反していない。非核国として核兵器を持つことができないため、安全保障上拡大抑止に頼らざるをえない。核を使わせない、核兵器の総数を減らすことが日本の目的だ」などと述べました。

国連原爆展開催へ

また国連軍縮部と来年のNPT再検討会議での国連原爆展について協議し、実現の方向で進めることになりました。

会議は合意ならず

準備委員会は、再検討会議への「勧告」の合意に至らず、議長の権限で核兵器の質的向上や量的拡大への懸念などを盛り込んだ文書が発表されました。

運動のさらなる飛躍を

金本 弘

4月30日、NPT再検討会議準備委員会のNGOセッションで第1番目に発言の機会を得ました(2面に発言全文)。

死にかけた私の命を救ってくれたのが父だったことを昨年知り、被爆者運動が私の使命だと確信したこと、NPT第6条の履行は被爆者の強い願いであることを訴えました。帰国後、会議の合意はならず、議長勧告にとどまったことを知り、期待していただけに残念な気持ちになりました。

28日、日本政府国連大使主催のレセプションで広島・長崎の市長と、両市の16人の高校生・大学生平和大使と交流しました。30日はニューヨーク市立大学で証言、5月2日、私立中・高校で証言しました。これらの活動をとおして、証言の重要さを確信しました。被爆者の話を初めて聴く人も多く、涙する生徒もいました。質問も多くありました。アメリカを憎んでいるか、父が命の恩人と知って生き方はどう変わったか、私たちは今後どんな活動をしたらよいか、等々。ウクライナの高校生の苦しみや、沖縄にルーツをもつブラジルの学生は‘男らしさ’について考えている、などの発言もあり、全体的に戦争・平和について考え学んでいると感じました。意見交換の中で被爆二世やジェンダーの問題にも触れることができ、充実感を得ました。証言の最後は「広島・長崎への原爆投下は正しかったと習ってきた皆さんに、核兵器が人類と共存できない兵器であることを学び、アメリカ政府の核政策を変える運動を、私たちと共に」と伝えました。

滞在中、多くの人にノーベル平和賞受賞の賛辞を受けました。来年のNPT再検討会議の成功のカギは、被爆80年を迎えた今年、日本被団協の運動がさらなる飛躍をすることだと思いました。

設立14年〝継承〟とは

ノーモア・ヒバクシャ記憶遺産を継承する会 第13回通常総会

|

認定NPO法人ノーモア・ヒバクシャ記憶遺産を継承する会は、第13回通常総会を5月24日東京・四ツ谷の主婦会館プラザエフで対面とオンラインで開催しました。

2024年度事業報告および決算、役員選任の承認、2025年度事業計画および予算の報告、特別報告「設立14年、継承する会のとりくみと課題」を受け、継承の取り組みなどについて討議を深めました。

主な意見交流は、次の通りです。

■北海道は被爆者の会が解散したが、「北海道被爆者連絡センター」に改編し再出発した。北海道ノーモア・ヒバクシャ会館は学校法人北星学園が所有することになったが、連絡センターの拠点としての使用は継続し、北海道からの補助もうけられることになった。地域における継承の取り組みとして参考にできる。

■各地で学校法人、大学や、地元の報道関係者とも協力した取り組みができるのではないか。

■奈良では、被爆者の会解散後10数年を経て「ならコープ平和ライブラリー」を開設し、県内被爆者の体験記・証言集を再発行して学校に配布した。学校関係者から「夏休み中の8月に全校登校日をつくり、被爆者の証言を実現したい」との要望が出されている。

■弁護士として被爆者と向き合ってきて、「声を上げる困難さ」を実感している。圧倒的に多くの被爆者が声を上げられない。それでも活動に参加するのは生きることが闘いになっているからだと思う。(伊藤和久)

オンライン原爆展体験交流会 開催

オンライン公開されている日本被団協の国連原爆展と各県証言集について、継承する会と日本被団協は6月19日、日本被団協定期総会会場の隣の部屋で、体験交流会を開きます。ご参加を。

高校生、大学生が朗読「記念碑のつどい」

|

長崎で1956年に結成された長崎原爆青年乙女の会が5月11日、長崎原爆資料館前にある同会の記念碑近くの広場で約80人が集まり「記念碑のつどい」を開きました。核兵器廃絶と二度と被爆者をつくらないとの強い思いを次の世代に伝えるため、2022年から行なっているものです。今年のつどいには、高校生や大学生約20人も参加、会が出版した被爆体験記の朗読や感想を述べるなどしました。

また、つどいの後に長崎被災協の地下講堂で、昨年11月24日に亡くなった長崎原爆青年乙女の会の前会長・故小峰秀孝さんを偲ぶ会が行なわれました。被爆者や市民など約80人が参加、小峰さんの生前の姿の動画の上映や小峰さんとの思い出についての発言などで個人を偲びました。長男の小峰英裕さんは「父が語り部を始めた年齢となり、被爆二世として語り部を引き継いでいきたい」と決意を述べました。

(中元英貴)

「マンガで伝える戦争と平和」

|

兵庫被団協は5月10日、神戸市内で第66回定期総会と記念講演会を開きました。

開会挨拶で立川重則理事長が、各地で戦争が起こっている世界情勢に触れ「昨年のノーベル平和賞受賞は、核兵器使用の危機感に対して『被爆者から声を大に訴えてもらいたい』とのメッセージであると受け止めています」などと話しました。

来賓からの祝辞のあと総会議事では、前年度の活動報告、今年度の活動方針ほかいずれも承認され終了しました。

記念講演は「マンガで伝える戦争と平和」のテーマで、西岡由香さん。神戸在住の被爆者松井清さん、貞清百合子さんの紙芝居の絵を描いていただいた漫画家です。漫画を通して核の恐ろしさを知る、それが核兵器を使わせないための防波堤になるのでは、との思いを話されました。平和の大切さを考える記念講演でした。(山本裕治)

|

被爆80年慰霊祭 愛媛

4月20日、愛媛県松山市で被爆80年原爆死没者合同慰霊祭が行なわれました。慰霊祭は被爆75年以降の松山市原水禁・愛媛県原水協・県原爆被害者の会の3団体共催による挙行ですが、猛暑を避けるため従来の7月開催から4月開催に変更したものです。

オープニングは、愛媛うたごえ協議会の27人の方々による「平和の鐘を鳴らそう」と「原爆を許すまじ」の2曲で始まりました。松山原水禁中村嘉孝会長及び愛媛原水協永瀬勉理事長の主催者挨拶の後に、愛媛県原爆被害者の会会長の岡本教義が追悼のことばを捧げました。その中で「いずれ我々被爆者はゼロになるが、次世代の方々が我々の願いを引き継いで核兵器が全廃されましたと慰霊碑に報告する日が来ることを確信している」と岡本会長は述べました。

その後に、愛媛県知事や松山市長の追悼のことば(いずれも代読)などを受けたのち、東雲高校の生徒6人が林幸子の原爆詩「ヒロシマの空」を朗読。参列者全員が菊の花を献花しました。参列者は110人でした。

(松浦秀人)

|

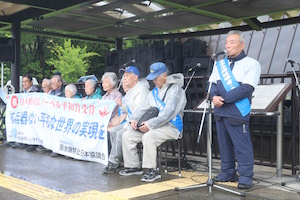

平和行進出発

家島代表理事があいさつ

東京・江東区夢の島の第五福竜丸展示館前広場で5月6日、広島を目指す国民平和大行進出発式が、約600人が参加して行なわれました。

日本被団協の家島昌志代表理事が連帯の挨拶。‘唯一の戦争被爆国’を自称する日本政府に、核兵器禁止条約に加入して核保有国を説得する勇気を出せと訴えました。

|

憲法大集会

5月3日に東京・有明防災公園で開かれた憲法大集会に、日本被団協の田中熙巳代表委員がメインステージでスピーチ。3万人を超える聴衆を前に、若い世代への期待を力強く訴えました。

フランシスコ教皇を悼む

和田征子

|

弱者に寄り添う教皇でした。

2017年、核兵器禁止条約が採択された年の11月、バチカンで開かれた「核兵器のない世界と統合的軍縮への展望」と題した国際会議に招かれました。その時の教皇のスピーチは「…核兵器の使用と威嚇のみならず、その保有も強く非難されるべき」と、核兵器禁止条約の文言にしっかりと触れられました。さらに「広島と長崎の被爆者と核実験の被害者の預言的な声が、何より次の世代の警告として役立つことを願います」と。この発言は、ノーベル委員会のフリードネス委員長が授賞式で述べた、「被爆者が体験を語ってきた証言の力が核兵器は使ってはならないという規範をつくった」という言葉に通じます。体験を、それを語る言葉を預かっている被爆者に寄り添った発言でした。

世界の平和を祈り、弱い者に寄り添ってこられたフランシス教皇の優しいまなざし、手のぬくもりが心に深くよみがえってきます。

生きているうちに核兵器廃絶を

NPT再検討会議準備委ハイレベルセッション 金本弘

2017年、122カ国の賛成を得て採択された核兵器禁止条約は、4年後発効し国際法となりました。核兵器の非人道性を知る私たちは、1956年の日本被団協結成以来、核兵器廃絶を求め続けてきました。この条約の実現に被爆者は核兵器廃絶へ一歩前進したと、大変喜びました。

しかし2022年ロシアのウクライナ侵略戦争が始まり、さらに翌年始まったイスラエルとハマスの戦闘が今も続いています。この情勢の中で、核兵器を使ってはいけないという「核のタブー」が揺らぎ始めました。私たちは今、たいへん危険な世界に生きています。

私は広島の被爆者です。生後9カ月、15歳の姉に背負われ、爆心地から2・5㎞地点で被爆しました。姉の話では、2人とも崩れたがれきの下敷きになり、真っ赤に染まった血だらけの私を見知らぬ男の人が助けてくれたそうです。防火用水に私を逆さに入れ、口からがれきを吐き出させ、頬を叩き、揺すり、泣くまで介抱し続けてくれたそうです。

ピカ、ドンと爆発の瞬間、原子雲上空5000度、爆風は一瞬にして死の街に、地獄に変えました。赤く焼けただれた膨れ上がった屍の山、眼球や内臓の飛び出した死体、黒焦げの満員電車、倒れた家の下敷きになり、生きながら焼かれた人々、髪を逆だて、ずるむけの皮膚をぶら下げた幽霊のような行列。人の世の出来事とは到底言えない無残な光景でした。わが子や親を助けることも、生死をさまよう人に水をやることもできませんでした。

このような状況の中で私を助けてくれた人が本当にいたのか、疑問を抱えたまま、私は被爆証言を続けていました。2023年11月に姉が亡くなった後、2枚の手記が見つかりました。1枚目には「男の人」に助けられた、2枚目には「父親に助けられた」と記されていました。15歳の姉は、いつも見ている優しい父親と違う、被爆し無残に変わり果てた姿の男の人を父親と認識できないほど錯乱していたのでしょう。被爆2年後に父は死にました。

今、私は80歳です。被爆80年を迎えて、あらためて自分に誓っています。戦後80年、日本は戦争していません。私は‘生きて’います。自分の死を覚悟してまで私を助けてくれた父を始め、原爆で亡くなった8人の兄姉のために戦争反対、核兵器廃絶運動をする使命を感じています。

2024年ノーベル平和賞が日本被団協に授与されました。日本被団協が、決して諦めず求め続ける力の象徴、今、世界が最も必要としている光であると評価されました。

被爆者は、「世界のどこにも被爆者をつくらない」と訴え、「戦争反対」「核兵器廃絶」をめざして運動してきました。被爆者は生きているうちに核兵器廃絶をと強く願っています。

1970年の発効後、半世紀も経つNPTは無期限に進展のない議論を続けるのでしょうか。「核のタブー」の衰退が懸念される世界の中でNPT再検討会議の役割に私たちは大きな期待を寄せています。

唯一の戦争被爆国として日本は、核兵器廃絶に向けて世界をリードすることが求められています。ノーベル平和賞受賞の力を得て世界に被爆証言を広げ、核兵器廃絶を求める市民社会の皆さんと共に、核兵器廃絶運動を続けていきます。

2025年4月30日

|

| 「HIBAKUJUMOKU」 桜 |

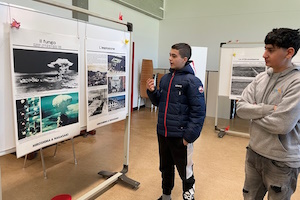

スイスの中学校で原爆展

熱心な平和教育 日本人会が協力

スイス・カメリア会 ボスカート陽子

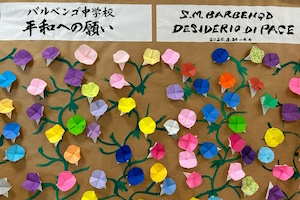

スイスのルガーノ市に本拠地がある日本人会カメリア会は、2003年より当地の日本人同士のつながりはもとより、日本の文化・芸術の振興と、日本人とイタリア語圏スイス人との友好親善をも目的として活動しています。3月24日~4月4日、バルベンゴ中学校内で原爆の威力とそれが引き起こしたことに関する展示会を開催しました。

500人以上の生徒を擁し、平和教育に積極的なバルベンゴ中学校側からは歴史や地理、科学の視点からの説明パネルが用意されました。さらに日本文化に親しんでもらうことを目的に、盆栽の展示や禅の解説、図書室での日本文学の蔵書や作品の朗読会などを企画。当カメリア会からは、広島平和記念資料館より寄贈いただいた展示ポスターの提供のほか、原爆の子の像のモデルとなった佐々木禎子さんと千羽鶴の由来の説明、書道と折り紙のワークショップを提供しました。

|

|

同じ教室でロシア人とウクライナ人の難民の子ども達が机を並べて学ぶスイスの公立学校ではより細かい注意を払いながらも、過去の戦争の歴史を教えつつ平和教育に取り組み、さらに今、学校内で起こる様々な出来事などをも、平和教育に結び付ける教師たちの姿を見ることができました。学年末には音楽の教師が指導し「へいわのたね」を日本語で歌うプログラムや、文学の教師らの企画する広島・長崎へ送る「俳句」も用意される予定とのことです。

今回バルベンゴ中学校の平和教育に参加できたことを大変嬉しく思っており、今後もこのような平和教育に協力していきたいと考えています。

相談のまど

訪問介護サービスの利用料

非課税世帯は申請で無料に

【問】私は高齢者住宅で暮らしています。身体障害者手帳2級をもらっていて介護保険では「要介護2」です。訪問介護サービスを利用して、週何回かヘルパーさんに来てもらっています。

利用料は1割負担ですが、毎月支払う額が結構負担になっています。先日、水色の‘被爆者のしおり’が届きました。それをみると、訪問介護には、被爆者健康手帳提示で利用料自己負担なしになるという○印はついておらず、非課税世帯は申請すれば自己負担がないとの説明があります。どういうことか詳しく知りたいと思います。私は年金生活で10年前から非課税世帯です。

* * *

【答】訪問介護サービスを利用されているとのこと。在宅生活を維持していくうえで訪問介護サービスの利用は一番必要とされているサービスですが、厚労省は被爆者健康手帳での助成対象にしていません。ただ、非課税世帯の場合には「訪問介護利用被爆者助成受給者資格認定証」(自治体によって名称は異なります)の手続きをして交付を受けた場合に、訪問介護の利用料が助成されます。

申請手続きは、保健所で「訪問介護利用被爆者助成受給者資格認定申請書」をもらって必要事項を記入し、①世帯全員の住民票 ②住民税非課税証明 ③介護保険被保険者証等を添付して保健所または県の担当課に提出します。

「訪問介護利用被爆者助成受給者資格認定証」の交付を受けたら、被爆者健康手帳とともにケアマネジャーと訪問介護事業所に提示すると、訪問介護の利用料が助成されます。あなたが申請に行くのが困難であればケアマネジャーに相談してみてください。世帯が非課税か課税になるかは毎年変化するため、毎年申請することになりますので注意してください。

日本被団協のノーベル平和賞受賞をうけて

自分にできることを少しでも

板倉正己(愛知・76歳)

ノーベル平和賞受賞おめでとうございます。昨年授賞式での田中代表委員の講演、そして1月の新聞の記事を読んで感動し、自分にできることを少しでもと思い、「日本政府に核兵器禁止条約の署名、批准を求める」署名用紙を持って町内をまわりました。新聞の記事をA4用紙1枚にまとめたものも持参しました。

町内58軒をまわって対話できたのが50軒。44軒の方から署名をいただくことができました。また数少ない友人にも依頼し200筆の署名を集めることができました。

数は少ないですがお役に立てればと思い送付いたします。お納めくだされば幸いです。

投稿 原爆と地元空襲の展示

宮城 沖田カツオ

宮城県美里町の遠田護憲平和センターは5月1日~31日、東北本線小牛田駅1階の美里町総合案内所で遠田平和展を開きました。

同展は10年ほど前から開いており、ヒロシマ・ナガサキの原爆パネルのほか、小牛田(こごた)空襲の記録を展示。空襲についてはこの10年、当時を知っている人を訪ね歩き、証言の内容を報告という形で展示してきました。今年は戦後、非戦、被爆80年という節目の年でもあり、取り組みの集大成として紙芝居を作成しました。また、昨年ノーベル平和賞授賞式に出席した、宮城県原爆被害者の会の木村緋紗子会長が仙台で講演したビデオをみて事前に学習。さらに元県原爆被害者の会会長の故・佐々木京一さんや歴代町長の原爆投下に対する思いをつづった文章も展示しました。

夏休みには子どもその親たちに呼びかけて平和講座も開く予定です。

原稿募集

身近な話題、本や映画・演劇の感想、新聞やラジオ、テレビの報道で感じたこと、署名活動や証言活動の報告など。「ノーベル平和賞受賞を受けて」や、『被爆者からあなたに』(岩波ブックレット)の感想もお待ちしています。氏名、年齢、住所、電話番号を明記して、郵送かEメールまたはFAXでお送りください。