「被団協」新聞2025年1月号(552号)

2025年1月号 主な内容

核兵器も戦争もない世界を

日本被団協 ノーベル平和賞受賞式

授賞式後、国会議事堂前広場での代表団(2024年12月10日オスロ 写真=中奥岳生)

|

|

| 受賞演説する田中熙巳代表委員 |

左から、ヨルゲン・ワトネ・フリドネス委員長、 田中熙巳、田中重光、箕牧智之各代表委員 © Nobel Prize Outreach |

2024年ノーベル平和賞授賞式が12月10日午後1時(現地時間)から、ノルウェー・オスロの市庁舎で行なわれ、日本被団協から、代表団と付き添いの家族を含め38人が出席しました。

3人の代表委員が登壇し、ノーベル委員会のヨルゲン・ワトネ・フリドネス委員長からメダルと賞状が授与され、田中熙巳代表委員が受賞演説を行ないました。20分に及ぶ演説は感動をよび、総立ちの列席者から長く続く暖かい拍手が贈られました。

オスロにて

授賞式(12月10オスロ市庁舎 写真=鐙麻樹)

2024年ノーベル平和賞の授賞式は12月10日ノルウェー・オスロの市庁舎で行なわれました。受賞関係者のほか、国会議員や各国大使、高校生などが招かれました。

オスロの街中に「ノーベル平和賞」の垂れ幕が掲げられ、道行く人も代表団を見かけると「おめでとう」の声をかけるなど、市民をあげて「ノーベル平和賞」を祝っているようでした。クリスマスマーケットの移動遊園地でも、観覧車に折り鶴が表示されました。

日本からは日本被団協代表団のほか、原水協&ピースボートのツアーが現地を訪問し、国会議員への証言などに取り組みました。

授賞式夜のたいまつを掲げての行進は、オスロ市民によって毎年盛大に行なわれており、今回はツアー参加者も行進。たいまつと共に、故人を中心に多くの被爆者や支援者の顔写真を印刷したパネルを掲げました。

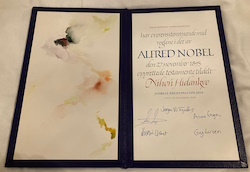

ノーベル平和賞 メダル

|

|

| ノーベル平和賞 賞状 | 観覧車 |

たいまつ行進(12月10日夜)

代表団

授賞式の公式ゲストはノーベル委員会から30人と指定されました。日本被団協の代表委員、事務局役員、代表理事(辞退者4人)、中央相談所相談員、事務局員、海外の被爆者団体から韓国とブラジルの団体役員、関係の深い団体や個人、長年にわたるノーベル平和賞への日本被団協の推薦者に通訳者を加えた30人でした。(以下敬称略)

<代表30人>

田中熙巳、田中重光、箕牧智之(以上代表委員)、木戸季市(事務局長)、児玉三智子、濱住治郎、和田征子、濵中紀子(以上事務局次長)、木村緋紗子、金本弘、本間恵美子、松浦秀人、中村国利、家島昌志、田中聰司、横山照子(以上代表理事)、原玲子(中央相談所)、工藤雅子(事務室長)、二村睦子(日本生協連常務理事)、川崎哲(ICAN、NGO連絡会)、栗原淑江(ノーモア・ヒバクシャ記憶遺産を継承する会)、林田光弘(ヒバクシャ国際署名キャンペーンリーダー)、朝戸理恵子(通訳/日本原水協元事務局員)、メリ・ジョイス(通訳/ピースボート)、

中満泉(国連事務次長・軍縮担当上級代表)、鄭源述(韓国原爆被害者協会会長)、李太宰(韓国原爆被害者子孫会会長)、渡辺淳子(在ブラジル原爆被爆者の会理事)、ジョゼフ・ガーソン(IPB元副会長・平和軍縮共通安全保障キャンペーン会長)、ピーター・カズニック(アメリカン大学教授)。

<付き添い・家族8人>

木村仁紀(木村付き添い)、和田佳治(和田付き添い)、堀浩子(木戸付き添い)、田中佐和子(田中熙巳付き添い)、江頭眞寿美(横山付き添い)、丹治知佐子(渡辺付き添い)、ロニ・ガーソン、シムキ・カズニック

ノーベル平和賞募金へのご協力ありがとうございました

「オスロへ日本被団協代表団を送ろう!」と呼びかけるクラウドファンディングに、多くの皆さんのご支援をいただきました。

10月11日の授賞発表をうけ、12月10日の授賞式に向け準備を始めましたが、オスロへの渡航に多額の費用がかかることから、クラウドファンディングによる寄付を呼びかけました。11月15日から12月15日までの1カ月でしたが、初日で目標の1千万円に達し、最終日までに5309人から4千473万5千円となりました。このほか直接日本被団協に300人余(含団体)から1千186万円が寄せられました。

寄付にあたって、「次世代につながる活動を応援します」「踏み出したその一歩に未来を変える力があると信じています」「受賞のスピーチをくり返しかみしめています。他人事ではなく応援していきます」「ふだん自分から意見を言うことはあまりないのですが、戦争も、核により苦しめられる人も、これ以上出してはならないと、これからは繰り返し言葉にしていこうと思います」などのメッセージをいただきました。

いただいたご寄付は、渡航費に支出し、残りはみなさまの思いに沿って被団協の活動に充てさせていただきます。多くのみなさまのご支援に感謝とお礼を申し上げます。

日本被団協

|

核廃絶ネットみやぎが総会

核兵器廃絶ネットワークみやぎは11月22日、東京エレクトロンホール宮城にて第3回総会を行ないました。30人が参加しました。

総会の前に、ネットワークから日本被団協代表理事である木村緋紗子代表に、ノーベル平和賞受賞記念品としてクリスタル製の記念盾を贈呈しました。また、オスロでの授賞式に参加される木村代表に、募金を持参した参加者が次々と手渡しました。マスコミもたくさん取材に来ていて、その様子がTVニュースで流されました。

開会あいさつで木村代表は、「受賞を重く受け止めて、若い世代への継承を願いつつ一層頑張る」と述べました。

記念講演は、「平和七夕を折る七夕市民のつどい」の油谷重雄さんが「平和七夕の49年の歩み」というテーマでこれまでの平和七夕の歴史を紹介しました。その原点には核廃絶への祈りが込められていて、「仙台七夕初日の8月6日は広島に原爆が投下された日。七夕を飾って祈るべきは核兵器廃絶、平和です」と熱く語りました。

総会では、今年度の活動を振り返った後、2025年の11月22日までに「日本政府に核兵器禁止条約への署名・批准を求める署名」3万筆を必ずやり遂げようと提起し、1月22日の条約発効4周年記念イベント成功への協力呼びかけや、宮城県原爆被害者の会の支援を引き続き行なうこと、事務局体制などがすべて承認されて終了しました。

(核廃絶ネット事務局)

|

授賞式にあわせ行動 富山

12月10日、日本原水爆被害者団体協議会のノーベル平和賞授賞式に合わせて、「日本政府に核兵器禁止条約への参加を求める富山の会」(核禁条約富山の会)は、富山市の富山ステーションフロントシック前で署名宣伝活動を行ない、県民に核兵器廃絶を訴えました。

同会を構成する富山県被爆者協議会など関係団体から25人が参加しました。「なくそう核兵器」「核兵器のない平和な世界の実現を」と書かれた横断幕を持ち、日本政府に核兵器禁止条約に参加するよう求める署名活動とともに、小島貴雄会長らがリレー形式で恒久平和への思いを呼びかけました。(小島貴雄)

ブックレット増刷

日本被団協のノーベル平和賞受賞決定後、岩波ブックレット『被爆者からあなたに』が2回増刷されました。新たに「日本被団協2024年ノーベル平和賞受賞」の帯が巻かれています。680円+税。日本被団協でも扱っています。

核兵器も戦争もない世界の実現を求めて

2024年12月10日 ノーベル平和賞受賞演説全文

|

| 田中さん受賞演説 © Nobel Prize Outreach |

国王・王妃両陛下、皇太子・皇太子妃両殿下、ノルウェー・ノーベル委員会のみなさん、ご列席のみなさん、核兵器廃絶をめざしてたたかう世界の友人のみなさん、

ただいまご紹介いただきました日本被団協の代表委員の一人の田中熙巳でございます。本日は受賞者「日本被団協」を代表してあいさつをする機会を頂きありがとうございます。

私たちは1956年8月に「原水爆被害者団体協議会」(日本被団協)を結成しました。生きながらえた原爆被害者は歴史上未曽有の非人道的な被害をふたたび繰り返すことのないようにと、二つの基本要求を掲げて運動を展開してきました。一つは、日本政府の「戦争の被害は国民が受忍しなければならない」との主張に抗い、原爆被害は戦争を開始し遂行した国によって償われなければならないという運動。二つは、核兵器は極めて非人道的な殺りく兵器であり人類とは共存させてはならない、すみやかに廃絶しなければならない、という運動です。

この運動は「核のタブー」の形成に大きな役割を果たしたことは間違いないでしょう。しかし、今日、依然として1万2000発の核弾頭が地球上に存在し、4000発が即座に発射可能に配備がされているなかで、ウクライナ戦争における核超大国のロシアによる核の威嚇、また、パレスチナ自治区ガザ地区に対しイスラエルが執拗な攻撃を続ける中で核兵器の使用を口にする閣僚が現れるなど、市民の犠牲に加えて「核のタブー」が崩されようとしていることに限りない口惜しさと怒りを覚えます。

私は長崎原爆の被爆者の一人です。13歳の時に爆心地から東に3キロ余り離れた自宅で被爆しました。

1945年8月9日、爆撃機1機の爆音が突然聞こえるとまもなく、真っ白な光で体が包まれました。その光に驚愕し2階から階下にかけおりました。目と耳をふさいで伏せた直後に強烈な衝撃波が通り抜けて行きました。その後の記憶はなく、気がついた時には大きなガラス戸が私の体の上に覆いかぶさっていました。ガラスが1枚も割れていなかったのは奇跡というほかありません。ほぼ無傷で助かりました。

長崎原爆の惨状をつぶさに見たのは3日後、爆心地帯に住んでいた二人の伯母の家族の安否を尋ねて訪れた時です。わたしと母は小高い山を迂回し、峠にたどり着き、眼下を見下ろして愕然としました。3キロ余り先の港まで、黒く焼き尽くされた廃墟が広がっていました。煉瓦造りで東洋一を誇った大きな教会・浦上天主堂は崩れ落ち、みるかげもありませんでした。

麓に降りていく道筋の家はすべて焼け落ち、その周りに遺体が放置され、あるいは大けがや大やけどを負いながらもなお生きているのに、誰からの救援もなく放置されている沢山の人々。私はほとんど無感動となり、人間らしい心も閉ざし、ただひたすら目的地に向かうだけでした。

一人の伯母は爆心地から400メートルの自宅の焼け跡に大学生の孫の遺体とともに黒焦げの姿で転がっていました。

もう一人の伯母の家は倒壊し、木材の山になっていました。祖父は全身大やけどで瀕死の状態でしゃがんでいました。伯母は大やけどを負い私たちの着く直前に亡くなっていて、私たちの手で荼毘にふしました。ほとんど無傷だった伯父は救援を求めてその場を離れていましたが、救援先で倒れ、高熱で1週間ほど苦しみ亡くなったそうです。一発の原子爆弾は私の身内5人を無残な姿に変え一挙に命を奪ったのです。

その時目にした人々の死にざまは、人間の死とはとても言えないありさまでした。誰からの手当も受けることなく苦しんでいる人々が何十人何百人といました。たとえ戦争といえどもこんな殺し方、傷つけ方をしてはいけないと、強く感じました。

長崎原爆は上空600メートルで爆発。放出したエネルギーの50パーセントは衝撃波として家屋を押しつぶし、35パーセントは熱線として屋外の人々に大やけどを負わせ、倒壊した家屋のいたるところで発火しました。多くの人が家屋に押しつぶされ焼き殺されました。残りの15パーセントは中性子線やガンマー線などの放射線として人体を貫き内部から破壊し、死に至らせ、また原爆症の原因を作りました。

その年の末までの広島、長崎両市の死亡者の数は、広島14万人前後、長崎7万人前後とされています。原爆を被爆しけがを負い、放射線に被ばくし生存していた人は40万人あまりと推定されます。

生き残った被爆者たちは被爆後7年間、占領軍に沈黙を強いられ、さらに日本政府からも見放され、被爆後の十年余を孤独と、病苦と生活苦、偏見と差別に耐え続けました。

1954年3月1日のビキニ環礁でのアメリカの水爆実験によって、日本の漁船が「死の灰」に被ばくする事件が起きました。中でも第五福竜丸の乗組員23人全員が被ばくして急性放射能症を発症、捕獲したマグロは廃棄されました。この事件が契機となって、原水爆実験禁止、原水爆反対運動が始まり、燎原の火のように日本中に広がったのです。3000万を超える署名に結実し、1955年8月「原水爆禁止世界大会」が広島で開かれ、翌年第2回大会が長崎で開かれました。この運動に励まされ、大会に参加した原爆被害者によって1956年8月10日「日本原水爆被害者団体協議会(日本被団協)」が結成されました。

結成宣言で「自らを救うとともに、私たちの体験を通して人類の危機を救おう」との決意を表明し、「核兵器の廃絶と原爆被害に対する国の補償」を求めて運動に立ち上がったのです。

運動の結果、1957年に「原子爆弾被爆者の医療に関する法律」が制定されます。しかし、その内容は、「被爆者健康手帳」を交付し、無料で健康診断を実施するほかは、厚生大臣が原爆症と認定した疾病に限りその医療費を支給するというささやかなものでした。

1968年「原子爆弾被爆者に対する特別措置に関する法律」が制定され、数種類の手当てを給付するようになりました。しかしそれは社会保障制度であって、国家補償は拒まれたままでした。

1985年、日本被団協は「原爆被害者調査」を実施しました。この調査で、原爆被害はいのち、からだ、こころ、くらしにわたる被害であることを明らかにしました。命を奪われ、身体にも心にも傷を負い、病気があることや偏見から働くこともままならない実態がありました。この調査結果は、原爆被害者の基本要求を強く裏付けるものとなり、自分たちが体験した悲惨な苦しみを二度と、世界中の誰にも味わわせてはならないとの思いを強くしました。

1994年12月、2法を合体した「原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律」が制定されましたが、何十万人という死者に対する補償は一切なく、日本政府は一貫して国家補償を拒み、放射線被害に限定した対策のみを今日まで続けてきています。

これらの法律は、長い間、国籍に関わらず海外在住の原爆被害者に対し、適応されていませんでした。日本で被爆して母国に帰った韓国の被爆者や、戦後アメリカ、ブラジル、メキシコ、カナダなどに移住した多くの被爆者は、被爆者特有の病気を抱えながら原爆被害への無理解に苦しみました。それぞれの国で結成された原爆被害者の会と私たちは連帯し、ある時は裁判で、あるときは共同行動などを通して訴え、国内とほぼ同様の援護が行われるようになりました。

私たちは、核兵器のすみやかな廃絶を求めて、自国政府や核兵器保有国ほか諸国に要請運動を進めてきました。

1977年国連NGOの主催で「被爆の実相と被爆者の実情」に関する国際シンポジウムが日本で開催され、原爆が人間に与える被害の実相を明らかにしました。このころ、ヨーロッパに核戦争の危機が高まり、各国で数十万人の大集会が開催され、これら集会での証言の依頼などもつづきました。

1978年と1982年にニューヨーク国連本部で開かれた国連軍縮特別総会には、日本被団協の代表がそれぞれ40人近く参加し、総会議場での演説のほか、証言活動を展開しました。

核兵器不拡散条約の再検討会議とその準備委員会で、日本被団協代表は発言機会を確保し、あわせて再検討会議の期間に、国連本部総会議場ロビーで原爆展を開き、大きな成果を上げました。

2012年、NPT再検討会議準備委員会でノルウェー政府が「核兵器の人道的影響に関する会議」の開催を提案し、2013年から3回にわたる会議で原爆被害者の証言が重く受けとめられ「核兵器禁止条約」交渉会議に発展しました。

2016年4月、日本被団協が提案し世界の原爆被害者が呼びかけた「核兵器の禁止・廃絶を求める国際署名」は大きく広がり、1370万を超える署名を国連に提出しました。2017年7月7日に122か国の賛同をえて「核兵器禁止条約」が制定されたことは大きな喜びです。

さて、核兵器の保有と使用を前提とする核抑止論ではなく、核兵器は一発たりとも持ってはいけないというのが原爆被害者の心からの願いです。

想像してみてください。直ちに発射できる核弾頭が4000発もあるということを。広島や長崎で起こったことの数百倍、数千倍の被害が直ちに現出することがあるということです。みなさんがいつ被害者になってもおかしくないし、加害者になるかもしれない。ですから、核兵器をなくしていくためにどうしたらいいか、世界中のみなさんで共に話し合い、求めていただきたいと思うのです。

原爆被害者の現在の平均年齢は85歳。10年先には直接の体験者としての証言ができるのは数人になるかもしれません。これからは、私たちがやってきた運動を、次の世代のみなさんが、工夫して築いていくことを期待しています。

一つ大きな参考になるものがあります。それは、日本被団協と密接に協力して被団協運動の記録や被爆者の証言、各地の被団協の活動記録などの保存に努めてきた「NPO法人・ノーモア・ヒバクシャ記憶遺産を継承する会」の存在です。この会は結成されてから15年近く、粘り強く活動を進めて、被爆者たちの草の根の運動、証言や各地の被爆者団体の運動の記録などをアーカイブスとして保存、管理してきました。これらを外に向かって活用する運動に大きく踏み出されることを期待します。私はこの会が行動を含んだ、実相の普及に全力を傾注する組織になってもらえるのではないかと期待しています。国内にとどまらず国際的な活動を大きく展開してくださることを強く願っています。

世界中のみなさん、「核兵器禁止条約」のさらなる普遍化と核兵器廃絶の国際条約の策定を目指し、核兵器の非人道性を感性で受け止めることのできるような原爆体験者の証言の場を各国で開いてください。とりわけ核兵器国とそれらの同盟国の市民の中にしっかりと核兵器は人類と共存できない、共存させてはならないという信念が根付き、自国の政府の核政策を変えさせる力になるよう願っています。

人類が核兵器で自滅することのないように!!

核兵器も戦争もない世界の人間社会を求めて共に頑張りましょう!!

授賞式朝の代表団 〈写真=中奥岳生〉

被爆者運動に学ぶ ― ブックレット「被爆者からあなたに」を読んで

|

山田 優子 立教大学卒業生

被爆者たちの存在、彼らの<地獄>や「実相」、そしてこの世界について、いかに自分が無知であったかを、この本は気づかせてくれました。そして、国や政府の過去の対応や主張・方針に対して、強い怒りと不滅の憤りを私は感じました。

今まで抱えてきた苦しみと共にたたかう被爆者の存在を、この世界に戦争が昔も今もあることを、この国で今を生きる自分と切り離して生きていけないと思いました。

今日も世界の片隅で命を奪われ、迫害や差別・弾圧を受けている人たちが存在しています。しかし時に私たちは理不尽や不条理に苛まれ「受忍」や「自己責任」という言葉によって自分の命や心身をすり減らして生きなければならず、そういった人たちの存在を忘れてしまうような社会に生きています。それは、私たちを否定するものを包括する社会のあり方を享受しつづけることになり、次第に他者の苦痛や自分のかなしみにも鈍感になり、自分の尊厳や大切にしたいと思っているものまで、いつか失ってしまう。核兵器がある世界も「受忍」や「自己責任」でいまを生きる人を否定するものも認めたくないと、改めて強く思わせてくれたのがこのブックレットです。

戦争を経験したことのない世代として、何かを変えたいのであれば、これまでの人生で積み上げてきたものを手放してでも自分自身を変える必要があると私は考えました。原爆体験の有無に関係なく「原爆に抗って生きる意味」を自分の心から見出し、大切な人や仲間にそれを共有してはじめて、私たちの「世界」を変えることができるのではないかと思います。

被爆者運動のあゆみを知ることは、この世界で人々の笑顔を見るために必要なこと。そしてそれは自分や大切な人のためになり、世界の平和にも繋がると考えれば、被爆証言の継承に自ら参入したくなるというのが私の結論になります。被爆者の存在に触れたことで生まれた気持ちや考えを、これからも私なりの言葉で紡いでいきたい。「核兵器も戦争もない世」を思い描き、そんな世界を理想ではなく現実にしたいと、私も思います。

このブックレットは、この世界に生きるすべての人に読んで欲しいと願います。最初は何も知らなくても、被爆者運動を担ってきた方々は受け止めてくれて、戦争経験のない私たちのために、これからの未来のために、微笑みかけてくれると思っています。

投稿 「オッペンハイマー」と「リッチランド」

鳥取 石川行弘

(前号からつづき)

2019年に関東地方を襲った台風のために訪問できなかったリッチランドを、この9月(2024年)に訪ねてみた。

主な目的はハンフォード・サイト(山手線内側の約25倍の広さ)にあるB原子炉を見ることである。施設自体は歴史的建造物で、稼働しているわけでもない。現在の原子炉と違って横型で、ウラニウム原料を核分裂させてプルトニウムを蓄積させるのみ。原料はオークリッジ(テネシー州)で生産して、このサイトの300エリアに運び、燃料棒を作製した。約50㎞北の100エリアに運んでB原子炉の2004本の筒に、32個の燃料棒を入れて、総計で約6万4000個挿入することになる。核分裂反応させた燃料棒は、順次水の中で冷却して、精製は15㎞位南にある200エリアの工場に運んだ。巨大な設備のようでDuPondが請け負っている。その後、最終地であるロスアラモスで原爆を組み立てた。大量の放射性廃棄物は化学処理して総量が5400万ガロン(約2億リットル)になったそうだ。大部分は精製工場の、一部はB原子炉のある敷地内の地下に貯蔵していると、説明していた。この方法が完璧な手法であれば、日本も見習うべきでしょう。しかし、除染・汚染の結果は詳らかでない。かつて、ハンフォード・サイトは「西半球で最も汚染された場所」として、Newsweekの2014年1月21日号に紹介されているので参考にしてほしい。

これまでに原爆の意味についてのアメリカ人の基本的な考え方=「多くのアメリカ兵が死ぬのを防ぐため」は、依然として多くの支持を受けているように思われる。しかし、現にリッチランド周辺やネバダ核実験場の「風下住人」、ウラン採掘従事者など多くのアメリカ人が核被害者になっていることを考えれば、核兵器廃絶運動をこれからも長く訴え続ける中で、アメリカ人の意識変化が起こると期待できる。スミソニアン博物館にエノラ・ゲイを展示したときに大きな問題提起があったように、何かしらの大きなイベントの機会を生かして「核被害の実相」を理解してもらい、核兵器廃絶の機運が高まればこの上ないことだ。

(つづく)

|

①「基本要求」を読んで

「原爆被害者の基本要求」は昨年策定40年を迎えましたが、現在も日本被団協運動の基本文書として生きています。この中で掲げられた二大要求が実現していないからです。「被団協」新聞でも4月号から11月号まで8回にわたって連載しました。この「基本要求」を読んで、新たに発見したこと、わかったこと、今後への決意など感想をお寄せください。

②ノーベル平和賞受賞をうけて

2024年ノーベル平和賞を日本被団協が受賞しました。この受賞を受け、私たちはこれから何をしなければならないのでしょうか。受賞の意味を考えながら、今後やりたいこと、やるべきことや、多くの人に伝えたいことなどをお寄せください。

*

①②のいずれも、400字程度にまとめて、氏名、年齢、住所、電話番号を明記し、郵送かEメールまたはFAXでお送りください。

郵送=〒105-0012 東京都港区芝大門1-3-5ゲイブルビル9階 日本被団協

FAX=03-3431-2113

Eメール=HPトップページに記載

相談のまど

「要支援」でデイケア利用に被爆者手帳が使えますか?

【問】私は視力障害があり、歩行なども不安定になってきました。また、手首を骨折したこともあって、2年前から「要支援1」で通所リハビリ(デイケア)に通っています。これまで利用料の自己負担分を支払ってきましたが、負担が重くなってきました。

被爆者健康手帳を持っていますが助成があるのでしょうか。ケアマネジャーには被爆者健康手帳は見せていません。

* * *

【答】いくつもの障害を抱えての生活は大変ですね。でも、積極的にデイケアに通われているのはとてもいいことです。

あなたが「要支援1」で利用しているデイケアの利用料自己負担分は、被爆者健康手帳による助成が受けられます。

2017年に国は「要支援1・2」の訪問介護の生活介護と通所介護(デイサービス)を総合事業として自治体の責任で行なうと決めました。その際にデイケアや訪問看護などの医療系や福祉用具については介護保険給付する、ということにしました。

皆さんがよく間違うのはデイサービスとデイケアです。自分が通っているサービスがどちらかわからないという方も多くいます。デイサービスでも理学療法士等によるリハビリを行なっている事業所もあるので混乱しがちですが、デイケアは身体機能や認知機能改善などリハビリや医療ケアに力を入れるものです。一方、デイサービスは自宅で自立した生活が送れるように食事や入浴などの支援が中心です。

あなたは歩行が不安定になり手首の骨折をされていることからデイケアに通われることになったと思います。この2年間自己負担分を支払ってきたということですが、その費用については県に「償還払い」の請求が出来ます。保健所、または県の担当課に償還払いの申請書類の送付を依頼して手続きをしてください。なお、請求の時効は5年です。今後についてはまずケアマネジャーに被爆者健康手帳を見せることです。そして通っている事業所に手帳を提示して公費併用の請求に切り替えてもらってください。

なお、「要支援1・2」の方が訪問介護の生活介護(住民税非課税世帯で受給助成資格確認証がある場合)とデイサービスを受ける場合、被爆者健康手帳による助成が行なわれるのは従来型サービスです。間違わないようにしてください。