-TUZIE-

|

「小銭入れ」

(模様入れ・染色・革ひもかがり)

|

作業学習や作業療法などに取り入れる、

「革細工」の基本的な工程ではないかと思います。 |

「小銭入れを作ってみましょう。」

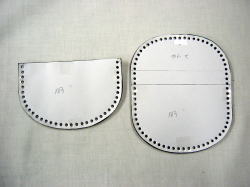

左の写真のような小銭入れを作ってみましょう。ごく単純な物です。

工程は以下の通りです。

1.材料の準備

2.模様入れ

3.染色・仕上げ

4.裏貼り

5.穴あけ

6.仕立て

|

| この項目の説明のために急いで作った物なので、形や柄や色の吟味はしておりません。素材も染色用の革ではないので、むりやり染めたような感じです。 |

1.材料の準備

クラフト用の牛革を裁断します。

今回は、必要なサイズに本断ちしています。革は、模様入れや染色の工程で伸びたり縮んだりして変形します。正確な仕事をするためには、ある程度の加工が進んでから本断ちします。(革の仕上げが終わった当たりで。)

今回の見本ていどの物であれば、最初に本断ちしてもそれほど問題はありませんし、模様入れが楽にできると思います。

|

|

|

革の裁断は、カッターでもハサミでも可能ですが、なんと言っても革包丁が一番のおすすめです。

革包丁は、「革漉き」とも言われます。その名の通り革を薄くする作業にも使われます。厚くなったかかとの皮を削るような道具が、革漉き用に紹介されていますが、革包丁のほうが優れています。

より良い物を作りたい人は、研ぎを覚えて革包丁を使ってみてください。物作りのレベルが上がると思います。 |

2.模様入れ

革に模様を施します。いろいろな方法がありますが、ここではスタンピングを行いました。スポンジなどで革にほどよく水を施して、刻印で叩くと簡単に模様が入ります。外枠は、ディバイダーで基準線を入れてからカモフラージュという刻印を施しました。

枠の内側は、模様入りの木槌で柄を施しました。

|

3.染色・仕上げ

染料で染色してから、乾燥後に仕上げを行います。

見本では、黄色で染めてから焦げ茶をかけました。内側の模様の濃淡がきれいに出ていないので、いい見本ではありませんね。いろいろな染色法がありますが、見本は単純な拭き染めです。(布に染料をつけて、拭くように染めただけ。)無難なところでは、外側を濃くすると、額縁効果が出てまとまりやすくなります。

タンローという染色用の革を使うと、染色はしやすくなります。

仕上げには、水溶性のアクリル樹脂仕上剤を使いました。安全で手軽です。

|

4.裏貼り

ここでは簡単に接着シール式の裏地を貼りました。見本はかなり雑に裏地を切っていますが、大きめに貼ってから切りそろえると良いと思います。(裏は必ず貼るわけではありません。)

裁断後に、切り口の面取り・着色・磨きの加工を行います。面取りは専用工具かヤスリで。着色は染料で。磨きはCMCと磨き棒などを使って。色止めに仕上剤を塗ると安心ですね。

|

5.穴あけ

ここでは、革ひもでかがるための穴をあけます。3ミリ幅の革ひもを使うとして、ハトメ抜きは7〜10号が適当です。

いくつかの方法が考えられますが、ここでは写真の通り、型紙をコピーした物をセロテープで固定して、コピーの穴の位置の通りに、穴をあけました。部品同士を接着してから穴をあける方法もあります。

金具の取り付け位置も印してあるので、金具用の穴をあけて金具も付けてしまいます。

コピーの紙を、穴あけだけではなく、裁断にも利用する手もあるかもしれませんね。正確な作業は難しいような気もしますが、目的により有効な場合があるかもしれません。

|

6.仕立て

今回は接着なしの革ひもかがりなので、モールを使い何カ所か固定してから、かがりました。モールは邪魔になったらはずしていきます。

私は底からかがり始めましたが、一周かがり終わると最初の写真のような小銭入れの完成です。

「革とリハビリ」の「作業の小技」でも、レース針の別の取り付け方を紹介しています。

|

以上、本当に簡単な説明です。「どの段階で染色するの?」という質問などを受けるときがよくありますので、参考に見ていただければと思います。

|

|