日本の歴史認識 > 小論報:ラムザイヤー論文への批判と反論(3/4)

ラムザイヤー論文への批判と反論 (3/4)

批判4 日本帝国軍と日本政府の免責について

論理も理由もなしに、この論文は日本政府と日本軍を大々的に免責している。「女性たちに売春を強要したのは、朝鮮政府でも日本政府でもない」註9と述べているが、この主張を裏付ける根拠は提示されていない。この主張は、今までの多くの学術研究や1993年と2014年に再度確認された日本政府の認識註10とも矛盾するものである。

吉見氏の批判

戦前の日本では人身売買註11に係る法が整備されておらず、刑法226条で国外移送目的の略取・人身売買が規制されていたくらいで、人身売買を仲介する芸娼妓酌婦紹介業は政府により公認されていた。1933年、国際連盟から紹介業の公認問題を指摘されるが政府は対処しなかった。1921年に国際連盟は「婦人及児童の売買禁止に関する国際条約」が成立し、日本も1925年に批准したが、朝鮮・台湾など植民地には不適用とした。

ラムザイヤー氏は、1938年2月23日に内務省が出した通牒「支那渡航婦女の取締に関する件」により、「性買売に女性が同意していることを保証するために自ら警察に出頭しなければならなくなった」と言うが、この通牒は軍主導の徴募を認め、かつそのことを秘匿するために出したもので、出されたのは内地だけで植民地には出されなかった。同年3月4日には陸軍省が「軍慰安所従業婦等募集に関する件」を出し、業者は軍が選定し徴募にあたっては憲兵・警察との連携を密にするよう派遣軍に指示している。慰安婦徴募は軍・政府が主導していたのだ。

したがって、誘拐による慰安婦徴募があれば、それを見逃した憲兵・警察にも責任がある、業者が誘拐した女性に対して渡航証明書を発給すれば政府・総督府の責任となる、その女性を移送して軍の慰安所に入れれば軍の責任になる。

1942年以降、慰安所業者・慰安婦には軍従属者という資格を与えている。

有馬氏の反論

有馬氏の反論で最も多く紙数をさいているのが、この日本政府・軍の関与と責任に関する問題ですが、中でも中心的な論点になっている慰安婦の徴募に関する問題に絞ってみていきます。

有馬氏の結論は、ラムザイヤー氏が論文で主張している通り、問題は朝鮮人周旋業者にあり、日本政府や軍に問題はない、です。以下、その論拠を箇条書きにします。

・{ 日本の官憲は詐欺、誘拐まがいの女性が戦地や占領地に渡航するさい、契約書のほかに5種類の書類(酌婦営業許可書、承諾書、調査書、印鑑証明、戸籍謄本)の提示をもとめ、それらを厳重にチェックしていた。}(有馬,P86)

・(和歌山県の)田辺で逮捕された周旋業者を警察が黙認したのは、上海で公娼が廃止されていたためだろう。宮城や山形では警察が周旋業者に募集をやめさせている。また、陸軍は慰安婦の募集を周旋業者に依頼する際、警察などと連携をとるよう「軍慰安所従業婦等募集に関する件」という通達を出している。(有馬,P86-87<要約>)

・内務省の文書(1938年2月23日付)によれば、売春を目的として中国に渡航する女性は、親または戸主の承認を得た上で、本人自ら警察に出頭して身分証明書の発給を申請する必要があり、その際本人の意に沿わない人身売買や誘拐などがないよう厳重なチェックを受けた。また、周旋業者も誇大広告や女性側を騙すことを禁じており、身元が怪しい場合は女性を官憲に引き渡さなければならなかった。(有馬,P156-160<要約>)

・内務省文書は国内だけが対象で、朝鮮は対象外になっているとの反論があるが、支那に渡航する者は身分証明書が必要という文書(「不良分子の渡支取締方に関する件」)では、朝鮮人の渡航者も身分証明書が必要となっているので、内務省文書と同様の文書が朝鮮にも発行されていたはずだ。また、上海総領事館警察が朝鮮で慰安婦を募集する際にも契約書と5種類の書類の提出を求めていたことを示す公文書(1937/12/21上海総領事警察署)がある。(有馬,P174-P181<要約>)

・{ 当時の日本には刑法226条があり、日本本土及び朝鮮や台湾でも海外に移送することを目的とする誘拐や人身売買は禁止されていた。}(有馬,P184)

筆者の見解

有馬氏があげたいくつかの公文書はすべて、つながりをもっています。その流れを理解すれば、有馬氏の主張が正しくないことがわかります。以下、主として京都橘大学教授永井和氏の論稿註12をもとに、それらの文書が出状された理由を明らかにします。

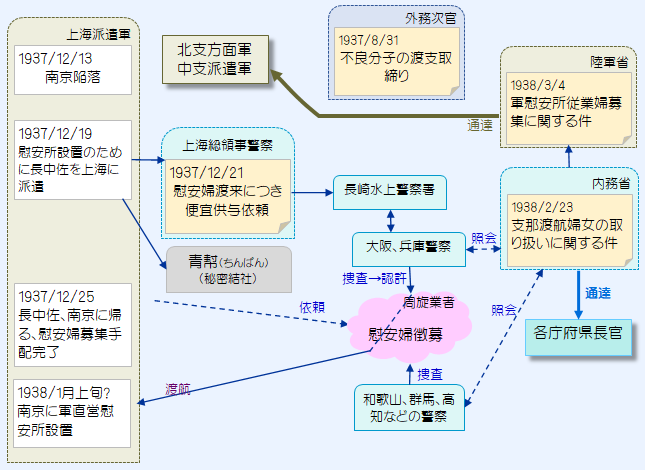

図表1 内務省文書出状の経緯

1937/8/31に出された外務次官通達「不良分子の渡支取締方に関する件」註13は、日本軍の中国への侵出に伴い、混乱に紛れて一儲けしようとするなどの無頼不良の徒を渡航させないため、身分証明書を発行して渡航者を制限しようとしたもので、「素性、経歴、平素の言動等不良にして渡支後、不正行為を為すの虞ある者」には身分証明書は発行しませんでした。まともに申請したら、「醜業」とされていた売春業者や娼婦に発行されることはありません。

1937/12/13南京が陥落しました。上海派遣軍の飯沼参謀長の日記によれば、慰安所を設置すべく12月19日に参謀の長(ちょう)勇中佐を上海に派遣します。長中佐は25日に南京に戻り、手配がすべて完了したことを飯沼参謀長に報告しています註14。当然、上海総領事にも協力を依頼したことでしょう。

12月21日に上海総領事警察が出した「便宜供与依頼」註15は、日本の関係警察に対して徴募した慰安婦の出国について便宜を図って欲しい、という文書です。上記の「不良分子…」の通達により、警察としては慰安婦を中国に渡航させることはできませんでしたが、軍の要請なので何とかして欲しい、という趣旨です。なお、この時点で軍の慰安所に行く慰安婦の営業許可願い、つまり契約内容や親権者の同意などに関する審査は、地元の警察から中国にある総領事警察に移っていました。これは翌年4月に軍の管轄に移ります。

こうして、日本の周旋業者たちが慰安婦の徴募活動を始めました。大阪・兵庫では、上海総領事警察からの依頼を知ったので、慰安婦の出国を黙認して身分証明書を発行しました。その他の県ではまさか軍が売春宿を作るなどとは思ってもみなかったので、不審な動きをする業者をつかまえて事情聴取しましたが、和歌山県では業者がうそをついているとみなされて逮捕されてしまいました。大阪や長崎に確認したところ、軍の依頼であることが判明し、便宜をはからざるを得ませんでした。同様の問い合わせが、群馬、山形、宮城などから内務省に殺到しました。

こうした警察の混乱を収拾するために出されたのが「支那渡航婦女の取り扱いに関する件」註16という内務省文書です。この文書の主眼は「現地の実情その他各般の事情を考慮し、醜業を目的とする婦女の渡航は、現在内地にて娼妓その他事実上醜業を営み満21歳以上かつ花柳病その他伝染性疾患なき者にして北支、中支に向かう者に限り当分の間、黙認することとし、身分証明書を発給すること」、なのです。陸軍はこれに同期して、「軍慰安所従業婦募集に関する件」註17を出し、警察と協力して徴募をしなさい、と上海派遣軍などに指示しました。

秦郁彦氏はつぎのように述べています。

{ 陸軍外務局とか内務局という自嘲的な言葉もささやかれていたご時世に、軍の威光に逆らうのは所詮はむりである。…

… 領事館警察官が所長印を勝手に押して処分された事例も報告されており、どこまで実効があがったか疑問である。}(秦,P56-P57)

1938年4月に陸海軍と総領事館の協議註18により、軍人専用の慰安所は軍の所管となり、慰安婦は総領事警察を通らずに直接、慰安所に行くことになりました。有馬氏の主張するようなチェックは慰安所で行うことになったわけですが、慰安所での審査は次のようなものでした。

{ 慰安婦が漢口へ到着すると、楼主とともに必要書類をもって兵站慰安係へ出頭する。係の下士官は彼女たち本人の写真、戸籍謄本、誓約書、親の承諾書、警察の許可書、市町村長の身分証明書などを調べ、所定の身上調書をつくり、それに前歴、父兄の住所、職業、家族構成、前借の金額などを書き入れる。身上調書は写しをとって憲兵隊へまわしておく。… 半島から来たものは前歴もなく、年齢も18,9の若い妓が多かった。「つらい仕事だが辛抱できるか」とたずねると、あらかじめ楼主から言われているのか、彼女たちはいちように仕事のことは納得しているとうなずいていた。}(山田,P86)

有馬氏は再三にわたって、5種類の書類(臨時酌婦営業許可願、承諾書、酌婦稼業者に対する調査書、印鑑証明書、戸籍謄本)を厳重にチェックしていたので不正はなかった註18A、と主張しますが、これらの書類を用意するように決めたのは、便宜を図るよう要請した上海領事館警察であり、公式には厳しくやっている形を整えつつ、便宜を図りやすいようにしたものだったと思われます。山田氏は、娼婦未経験の女性や17歳未満の朝鮮人女性がいたことを指摘していますし註18B、千田夏光氏は1937年暮れから福岡で慰安婦を募集して中国に連れていた男性の談話として、慰安婦は「物資」として陸軍の輸送船で中国に運ばれた註18C、と述べていますので、入出国チェックなどはほとんどなかったと思われます。

以上のように、内務省文書は「厳しいチェック」を条件に渡航を認めるものではなく、建前として「厳しいチェック」を認知させた上で、実際の運用は「便宜をはかる」ことを各警察に指示したものだったのです。

有馬氏は{ 日本としてはこれだけ防止に努めていたのだから、それは日本軍や日本の官憲の責任ではなく、悪徳周旋業者の犯罪だといえる。}(有馬,P160-P161) と主張しますが、これを言いかえると「管理者はしっかりやっていたけど、現場が暴走した。それは管理者の責任ではない」と言っているのと同じで、こんな論理が成り立つはずがありません。

福島原発の事故では刑事裁判で会社幹部は無罪になりましたが、東電は被害者への謝罪や賠償を行っています。また、アメリカでは戦時中の日系人強制収容に対して謝罪と補償金の支払いを行い、日本でも優生保護法やハンセン病患者の扱いに問題があったとして国が謝罪と補償金を支払っており、「当時は合法だった」で済まされることではありません。

過去の問題を未来に向けて活かしていくためには、朝鮮人周旋業者たちの責任だ!で終わらせるのではなく、なぜ彼らの暴走を止められなかったのか、を考えることが必要ではないでしょうか。

批判5 経済学、ゲーム理論、法経済学の使用について

ゲーム理論は、犯罪、刑罰や核戦争に至るまで、様々な強圧的な状況下を解釈するのに用いることができるが、暴力的な搾取や略奪がなかったことを立証することはできない。信頼できるコミットメントやゲーム理論は、日本軍によって性奴隷にされた若い女性たちが同意した証拠がないことの代わりにはならないし、日本帝国政府と軍の免責を裏付けるものではない。

有馬氏の反論

{ ゲーム理論については筆者の専門から外れるので、詳しい説明が欲しいといういう方は、註のURLの解説を読んでいただきたい。}(有馬,P42)

有馬氏はラムザイヤー氏の主張の正しさについて次のように述べています。

{ 女性たちと経営者の間には「信じられるコミットメント」があった。これはお互いに有利な選択をさせるための仕組みだ。… 女性は経営者が確実に収入を得させてくれる保障を求める。経営者側は女性にちゃんと働いて彼らを儲けさせてくれる保障を求める。そこで前渡金を出し、大体の年季を決める。

女性側は前渡金を得たことで、経営者が自分に収入をあげさせるよう努力するという選択を選ぶと信じる。前渡金を回収しなければならないはずだからだ。これに対し経営者側は、前渡金と年季を定めることによって、女性がやる気を出し、収入を上げるという選択をすると信じる。

この「信じられるコミットメント」は女性と経営者の双方に利益をもたらす。したがって、双方が守っていた。そのことをラムザイヤーは性産業にたずさわる女性についての統計調査から明らかにした。}(有馬,P51)

反論の補足

私は、有馬氏が推奨する論文を調べようと思い、有馬氏指定のURLにアクセスしましたが、すでに削除されていたので、国会図書館に行って調べてきました。その論文は、ラムザイヤー氏の論文「芸娼妓契約-性産業における信じられるコミットメント」(1991年)を、北大法学研究科の曽野裕夫教授が翻訳したものです。

この論文は、ゲーム理論を適用して日本の公娼制度における契約を分析したものですが、結論は慰安婦の場合と同じです。訳者あとがきでゲーム理論のモデルが解説されていますので、それを使ってごく簡単に彼らの主張を補足説明します。

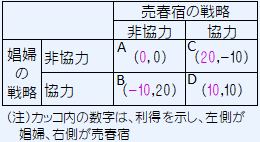

図表2 売春宿と娼婦の利得関係

この表は、例えば、売春宿側が娼婦に対して非協力的な対応を行い、娼婦側が売春宿に対して協力的な対応をした場合、この2人が行うビジネスの結果はゾーンBに示すように、娼婦側には-10の損失、売春宿側には20の利益をもたらす、ということを示しています。

売春宿側が前渡金を渡すことによって、娼婦は一定期間に得られるであろう対価を先取りできるとともに、経営者はそれを回収するために娼婦を支援するだろう、という安心が得られるので、少なくとも上表のゾーンC又はDが期待できます。このとき、前渡金は工員など一般的な職種に就くときよりかなり高い収入を保証したものになりますが、それは「女性がこの業界に入ることによって自分や家族を穢されるために発生する損失を補償する金額に相当するもの」です。

一方、売春宿側からすると前渡金が回収できなくなるリスクをかかえる(ゾーンC)ことになりますが、契約してしまえば女性側は債務返済の法的な責務を負うことになります。そのため、両者は双方が信頼できるコミットメントによりゾーンDが成立する、つまり両者が合意する契約が成立する、ということになります。なお、ラムザイヤー氏の慰安婦の論文では慰安婦を「協力」させる方法として、前渡金を返済し終われば廃業できるというインセンティブを与えたことをあげています。

筆者の見解

ゲーム理論とは、様々な問題をゲームとみなし、その問題にかかわる関係者(=プレイヤー)の経済的得失からその行動を予測・分析して、最適な行動を決めるための理論ですが、ラムザイヤー氏が利用したのは一般に「囚人のディレンマ」と呼ばれているモデルです。これは2人のプレイヤーがそれぞれ自身の利益を最大にするために相手とどのように協力すればよいか、を解く問題といっていいでしょう。

彼はそのモデルが公娼に適用できることを論証した上で、公娼≒慰安婦だから、慰安所の経営者と慰安婦の間に公娼と同様の「信頼できるコミットメント」に基づく契約が成立した、と主張しています。

その論拠としてラムザイヤー氏があげているのは、娼婦が逃げ出すことはなかったので自らその仕事を選んだと考えられる、売春宿側は契約を遵守した、契約期限前に前渡金を返済し終えた娼婦が多い、報酬は高額だった、戦地ではより高額の報酬を支払っていた、というようなことだけです註19。

有馬氏自身が、{ 女性の合意にはいろいろなレヴェルがあっただろう。}(有馬,P52) と言っているように、同意という行為は、したか/しないか、で割り切れるものではありません。その人の心理状態によって微妙に変わります。公娼制度と慰安婦制度の金銭的な契約方法は、おおむね日本の公娼方式を受け継いでいるものの、慰安婦の過半数を占める植民地や占領地の女性たちが、日本という異国の軍隊に対する性サービスに対して持つ抵抗感は日本人女性の比ではないはずです。その意味でいえば公娼制=慰安婦制度ではありません。日本の娼婦たちに対してさえも以下で述べるように、その同意が本当に同意と呼べるレベルのものなのかには疑問があります。こうしたあいまいさをたくさん含む「合意」という行為を経済原理だけで結論づけようとするのは不可能です。

このモデルは契約者双方が経済的に「ウィン・ウィン」の関係になるよう、両者が経済的利益を得ることに向けて努力する、ということを前提にしていると思われます。しかし、女性がそのような意欲を持っていなかったとしたら、その前提条件は満たされません。

女性のなかには、援助交際のように性サービスにさほどの抵抗感を持たない人や抵抗感はあるけど何とかこなそうとする人もいるでしょう。そうした女性は経済原理をもとに行動したかもしれません。しかし、「こんなことやるくらいなら死んだ方がまし!」と思う人も少なくないはずです。実際、慰安婦の中には自殺したり、しようとした人が少なからずいたし、一生癒すことができない心身の傷を負った人もいます註20。そういう人たちは、経済原理など頭になかったでしょう。

また、ラムザイヤー氏は慰安所経営者と慰安婦という2者の関係に単純化していますが、実際には親や周旋業者が関係し、彼らは独自の動機で行動します。親の動機と慰安婦の動機は必ずしも一致するものではないので、女性にとっては親からの強制と感じることもあるでしょう。周旋業者は手間をかけずに商品である女性を調達しようとしますから、誘拐や騙しが起きるのは当然です。周旋業者の行動は通達などで抑制されていたとはいえ、ラムザイヤー氏本人が認めているように騙しはたくさん起きています。こうした4者がそれぞれの動機を持って動く"ゲーム"を2者の関係に単純化し、同意という人間の心理が影響するアナログ的特性をもった行為に適用するのは無理があります。

さらに、慰安所経営者は女性と契約するまでは、女性の希望に沿った条件を受け入れますが、いざ女性が仕事を始めてしまえば、できるだけ多くの利益を得ようとするでしょう。慰安所では一般の公娼と違い、需要が供給を大きく上回るので、女性にインセンティブを与えなくても、客はどんどん来ます。慰安所経営者は手間とコストをかけて新しい慰安婦を調達するより、既存の慰安婦をできるだけ長く利用するために、前渡金の返済を抑えるような行動に出るのは経済的原理にかなっています。

註釈

註9 ラムザイヤー氏は次のように述べています。(以下、有馬氏の日本語訳)

{ 政府――朝鮮総督府であれ日本政府であれ――が女性たちを売春宿に無理やり入れたという問題ではなかった。日本軍が詐欺師の周旋業者と組んでいたという問題でもなかった。周旋業者が日本軍の慰安所をお得意様にしていたという問題でもなかった。問題は、朝鮮半島内の朝鮮人周旋業者が何十年にもわたって若い女性を騙していた売春所に売り飛ばしていたことだった。}(有馬,P235)

註10 「日本政府の認識」は、1993年は河野談話、2014年は「慰安婦問題に対する日本政府のこれまでの施策」をさすものと思われます。

註11 「人身売買」には、前渡金で拘束することも含まれます。

{ 人間を物と同じように売買すること。売られた人間は、買い主に所有され、その利益のために使用されるので、人間としての基本的権利(自由権、幸福追求権など)を奪われ、人間としての尊厳や人格を認められない。このような人身売買は、古代から近代に至るまで、奴隷の売買、前借年季奉公などさまざまな形で、各国において行われたが、現代ではもっとも非人道的行為として禁止されるようになっている。}(コトバンク 日本大百科全書)

戦前でも、貧しい家庭の娘が前借金をもらって売春宿などに行くことを「身売り」と呼んでいました。

註12 永井和氏の論稿「陸軍慰安所の設置と慰安婦募集に関する警察史料」は、こちら にあります。

この文書は在上海総領事警察から長崎県水上警察署長宛てに出されたもので、標題は「皇軍将兵慰安婦女渡来につき便宜供与方依頼の件」となっています。有馬氏はこの文書の引用に際して、標題を「皇軍慰安婦女渡来につき」として、便宜供与…を省略しています。(有馬,P179)

註13 「不良分子の渡支取締方に関する件」は、こちら にあります。

註14 飯沼日記を 「南京戦史」,偕行社 より引用します。カタカナはひらがなに変え、句読点は補っています。

{ 12月19日 今日は再ひ暖き快晴となる

… 迅速に女郎屋を設ける件につき長中佐に依頼す。

12月25日 快晴

… 長中佐、上海より帰る。青幇の大親分黄金栄に面会、上海市政府建設等の打合せを為し先方も大乗気、又女郎屋の処置も内地人、支那人共に招致募集の手筈整ひ、年末に開業せしめ得る段取りとなれり。}(「南京戦史」,P220・P226)

註15 上海総領事警察が出した「便宜供与依頼」の内容は、註12と同じ永井和氏のページ内にあります。

註16 内務省文書「支那渡航婦女の取り扱いに関する件」の内容は、こちら を参照。

註17 陸軍省文書「軍慰安所従業婦募集に関する件」の内容は、こちら を参照。

註18 1938年4月に陸海軍と総領事館の協議決定事項は、こちら を参照。

註18A 有馬氏の5つの書類チェックは、文献(2)のP37,P86,P180 などにあります。

{ よくズブの素人で、軍の酒保で働くのだなどと騙されて来たという妓がいた。}(山田、P89)

{ 朝鮮から妓を連れて帰った泰平館の楼主が、まだ17,8に見える女の子をつれて兵站に来た。戸籍謄本を見ると16歳である。これでは営業の許可はできない。…}(山田、P100)

註19 ラムザイヤー氏が「自発的な契約が成立していたとして、論文中であげている論拠とみられるような事実は次のようなことです。(文末カッコ内はラムザイヤー論文の原文のページ)

・<日本の公娼> 日本の公娼制度において、娼婦が売春宿から逃げ出すということは、たまにしか起こらなかった。これはほとんどの娼婦が自分でその仕事を選んでいたということを示している。(P2)

・<日本の公娼> 娼婦は約3年で前借金を全額返済して廃業していたことが、娼婦に関する統計データなどで立証される。つまり売春宿は契約条件を守り、娼婦は債務奴隷ではなかった。(P2-P3)

・<日本の公娼> 娼婦が受け取っていた報酬は、工場労働者の平均賃金とくらべてはるかに高額だった。(P3)

・<朝鮮の公娼> 日本とほぼ同様の制度が導入されたが、報酬は低かった。朝鮮人の多くの公娼も日本と同様、20歳代半ばまでに廃業していたことが統計データからわかる。(P4)

・<朝鮮の公娼> 朝鮮では、朝鮮人周旋業者が何十年にもわたって若い女性を騙していた。(P5)

・<慰安所> 日本の公娼の契約と同様だったが、戦地であることを考慮して、前借金が割高、契約期間が短かい、という相違があった。(P6)

・<慰安所> 多くの慰安所では、多額の報酬を慰安婦に支払っていた(文玉珠の事例などが根拠)。(P6)

註20 自殺者などの状況については、拙サイト2.5.4項、また、帰国後の状況については、同じく2.6.3項 を参照。