世 界 で は(世界史略年表へ)

よ こ は ま で は

略年表

[ア ジ ア] <ティムール朝> 中央アジアでは14世紀の中頃以降チャガタイ ・ハン家が東西に分裂、抗争が続きました。 西チャガタイ・ハン国の武将でモンゴル系の貴 族出身のティムールは1369年ティムール朝を建 国しました。 ティムールは1380年までに中央ア ジア全域の支配権を握り、以後イラン・西アジア ・インド・中国へと絶え間ない戦争を行い、1402 年にはアンカラの戦いでオスマン朝軍を破り、 西はアナトリアから東は中国の辺境まで、北は 南ロシア草原から南はインドに至る大帝国をつ くりました。 ティムールは更に明への遠征を行ないますが、 途中で病死、その後ティムール朝は分裂し、16世 紀初めにウズベグ族のシャイバーン朝によって 滅ばされました。 <イランでサファビー朝成立> イランではティムール朝を倒したシャイバー ン朝が滅びたあと1501年、イラン人の民族国家 サファビー朝が建設されました。 サファビー朝の支配者はペルシャ風にシャー (王)を名乗りイスラム教のシーア派を国教とし てスンナ派のオスマン・トルコやインドのムガ ル帝国と対立しました。 1587年に即位したアッパース一世は軍制を改 革して新式の砲兵隊をつくり、オスマン・トルコ との戦いを有利に進め、サファビー朝の最盛期 を築きました。首都イスファハンは人口50万人 を超える大都市となり「世界の半分」といわれる ほど繁盛しましたが、1736年アフガニスタン人 によって攻め滅ばされました。 <オスマン帝国の拡大> 1299年オスマン一世により建てられたオスマ ン帝国は、その後バルカンを支配して1453年に はビザンツ帝国を滅ぼし、16世紀に入るとスレ イマン一世がアジア、アフリカ、ヨーロッパの三 大陸にまたがる広大な領土とそこに住む20以上 の民族を支配しオスマン帝国をヨーロッパに隣 接する大帝国にしました。 内政面では軍隊を強化し法典の集大成を行い、 スレイマン一世はトルコ人からは「立法者」、ヨ ーロッパ人からは「壮麗王」と呼ばれました。 (オスマン帝国の最盛期) <インドのムガル帝国> インドでは7世紀の後半から多くの王朝が分立 、抗争していましたが、12世紀に入るとアフガニ スタン方面から北西インドを通ってイスラム教 徒の諸勢力が次々とインドを侵略し始めました 中央アジアのフェルガナの領主の家に生まれ たバーブル(獅子という意味)は父方からティム ールの血を、母方からチンギス・ハンの血を引く とも言われティムール帝国の再興を目指してい ましたが、1526年インドのパーニーパットの戦 いでインド軍を破り、ムガル帝国を建てました (ムガルとはモンゴルが訛ったもの)。 バーブルの死後ムガル帝国は混乱が続きまし たが1556年アクバルが即位、国内の混乱をしず め、北インドを統一しました。 アクバル帝は人口の大部分を占めるヒンドゥ ー教との融和を図りムガル帝国をデカン高原の 一部を含む大帝国に発展させました。 <元の滅亡と明の建国> 強大な力で中国を支配していた元朝も、繰り返 し皇位継承をめぐる争いがおこり、またラマ教 (チベット仏教)に莫大な金額を費やしたことか ら財政は悪化して経済は混乱、各地に農民の暴 動がおこりました。 1351年紅巾の乱により元は江南デルタの穀倉 地帯を奪われ、1368年江南に明を建国した朱元 璋が北伐軍を派遣するとモンゴル高原に退き、 元朝は滅びました。朱元璋は元号を洪武と定め 洪武帝として皇帝独裁を目指し、様々な改革を 行いました。 明国第三代皇帝の永楽帝は明の威勢を海外に 示すため、鄭和に命じて大規模な船団を率いて 南海に大遠征を行ないました。 遠征の結果、南海の30数カ国の使節が明に貢 物を献上するようになりましたが、永楽帝は他 にもたびたび北方のモンゴル高原に遠征を行 なったりベトナムを攻めて直轄領にするなど、 積極的な対外政策をとり、また首都北京と経済 の中心地江南を結びつけるため大運河を修復 するなど国力の増強や学問、文化の興隆を図り 明は最盛期を迎えました。(永楽帝の明と鄭和の船団 の航海路) <高麗滅亡と李氏朝鮮> 高麗はモンゴル軍の侵入を受け1259年に降伏 して元の属国となり、14世紀に入ると倭寇に沿 岸を荒らされ、次第に衰えていきました。 倭寇撃退などで名声を高めた李成桂は政権を 握ることに成功、1392年王位につき国号を朝鮮 と改め、以後李氏朝鮮と呼ばれるようになりま した。 李氏朝鮮では第四代の王、世宗の時にハングル 文字が作られ民族文化の発展に大きな役割を果 たし、銅活字による印刷術も発達しましたが、そ の後官僚の争いや豊臣秀吉の侵入などで衰え、 17世紀には中国(清)の属国になりました。 <レパントの海戦> 領土の拡大を続けるオスマン帝国は、その後イ ラン・イラクへ遠征して1550年にはアルジェリ アを、70年にはキプロスを占領したので、スペイ ン、ヴェネツィア、ローマ教皇などのキリスト教 国が連合艦隊を組織して71年にレパント沖でオ スマン軍を破りました。 オスマン軍はこの戦いに敗れてもなお東地中 海を支配しましたが、やがてその力は衰えてい きました。 [ヨーロッパ] <百年戦争> フランスでは1328年シャルル四世が亡くなり、 カペー朝が絶え、ヴァロワ家のフィリップ六世 が即位してヴァロワ朝が成立しましたがイギリ スのエドワード三世がフランスの王位継承権を 主張し、1339年イギリスとフランスの間に百年 戦争が始まりました。 戦いは常にイギリス側が優勢のうちに進めら れ、フランスではペストの大流行やジャクリー の乱などの農民一揆などがおこりフランス国内 は混乱に陥り、戦いは敗れそうになりますが、少 女ジャンヌ=ダルクの活躍でフランス軍は攻勢 に転じイギリス軍を追い払い、1453年イギリス はフランスにあった殆どの領地を失い戦争は終 わりました。(コラム・ジャンヌ=ダルク) <神聖ローマ帝国(ドイツ)の金印勅書> 神聖ローマ帝国では初代皇帝オットー1世以 来、皇帝はイタリアの支配を目指して、盛んに遠 征を行ないました。その一方で国内の支配をお ろそかにしたため、やがて諸侯が強い力を持ち、 皇帝の権力は衰えていき国内は分裂する傾向が 強まり、混乱が続きました。 1256年、神聖ローマ帝国皇帝が亡くなり、後継 ぎをめぐる争いがおこり、その後もしばしば皇 帝の位を争うこととなり1356年カール四世は 「金印勅書」を発布して、皇帝選挙の手続きを明 確にしましたが、皇帝の権力は弱まり、諸侯が力 を強め、神聖ローマ帝国は多くの諸侯領に分裂 していきました。 <東ローマ(ビザンツ)帝国の滅亡> 395年ローマ帝国の分割によって出来た東ロー マ(ビザンツ)帝国はゲルマン人の侵入が比較的 少なく、繁栄を続けましたが、1054年ローマ教会 と絶縁して以降は内紛が多く、セルジューク朝 の進出や十字軍の侵入、オスマン・トルコの圧迫 によって衰え1453年オスマン帝国のメフメト二 世に首都コンスタンティノープルを占領され10 00年の歴史を持つ帝国は滅亡しました。 <イギリスのばら戦争> イギリスでは100年戦争が終わって僅か2年後 に国内で「ばら戦争」がおこりました。 1455年エドワード三世のひ孫リチャードはラ ンカスター家に対してヨーク家の王位継承権を 主張、百年戦争のために多くの家臣団を抱えて 不満をもつ有力貴族たちはそれぞれランカスタ ー家かヨーク家について、30年にわたる内乱が 続きました。1485年戦いは終わり、ランカスター 家のヘンリ七世が即位してテューダー朝を開き 、翌年ヨーク家の王女エリザベスと結婚し両派 の和解が成立しました。 テューダー朝の下で王の権力は強まり、イギリ スは繁栄へと向かいました。<スペイン王国の成立> イベリア半島は8世紀以来イスラム教徒によっ て支配されていましたが、やがてキリスト教徒 が小王国をつくりレコンキスタ(国土回復運動) をおこしました。その中でも有力だったアラゴ ン王国、カスティリャ王国、ポルトガル王国(11 43年カスティリャから独立)などが勢力を拡大 していましたが、1469年アラゴンの王子フェル ナンドとカスティリャ王女イサベルが結婚、14 79年には両国が統一されてスペイン王国が誕生 しました。1492年には半島に残った最後のイス ラム勢力の拠点グラナダを取り戻しレコンキス タは終わりました。 この年コロンブスがアメリカに到達、スペイン は海外に乗り出し大きく発展しました。 <モスクワ大公国の独立> 862年北ロシアに侵入したノルマン人がノブゴ ロド王国を建国したのがロシアの起源で、この 国はやがて大きくなり882年キエフ公国になり ました。キエフ公国は13世紀にモンゴル人の侵 入によって滅ばされ、こののち250年にわたって キプチャク・ハン国の支配下に置かれました。 ロシア人たちはモンゴル人の支配から脱しよ うと長い間戦い、1380年モスクワ大公を中心と したロシア連合軍はクリコボの戦いでモンゴル 軍を破りました。 その後モスクワ大公国はイヴァン三世の時に ほぼロシアの統一を完成させ1480年にはモンゴ ルの支配から自立しました。 イヴァン三世は東ローマ帝国最後の皇帝の姪 ソフィアと結婚し、東ローマ帝国の後継者と称 して、ツァーリ(皇帝)の称号を用いました。 <近代ヨーロッパの誕生> -ルネサンスの開花-(詳細はこちら) 14世紀に北イタリアの諸都市におこったルネ サンス(再生)は15世紀にはヨーロッパ各地に広 がりました。ルネサンスはそれまでの神を中心 とした考えを改め、現世の生活を肯定し合理的 にものを考え、人間らしい感情を自由に表現し ようという動きでした。 ルネサンスによって美術、建築、文芸等で新し い作品が生み出されただけでなく、自然科学も 急速に発達し、地動説や地球球体説が唱えられ ました。 -宗教改革-(詳細はこちら) 中世のキリスト教的な考えから人間の解放を 求めるルネサンスの運動はカトリック教会の現 状に対する批判を高め、ドイツのルターによっ て宗教改革が始められました。その反響はたち まちドイツの内外に広がり、各地に宗教改革の 運動がおこりました。 -大航海時代-(詳細はこちら) この時代はアジアへの新しい航路やアメリカ 大陸への探検が盛んに行なわれました。その中 でアステカ王国やインカ帝国が滅ぼされ征服さ レました。 <イギリスでエリザベス一世が即位> イギリスでは1547年イギリス国教会を成立さ せたヘンリ八世が亡くなり、エドワード六世、メ アリ一世があいついで王位につきましたが、宗 教的にも政治的にも混乱に陥り、1558年エリザ ベス一世が即位してようやく安定を取り戻しま した。 女王は統一法によってイギリス国教会制度を 確立し、トマス・グレシャムを登用して貨幣を改 鋳し、通貨を安定させました。 対外的には1588年スペインの無敵艦隊を破り イギリスの海上支配権を確立、文化面でもイギ リス・ルネサンスの最盛期となり、劇作家シェー クスピアなどが活躍する華やかな時代となりま した。 <オランダの独立> ネーデルランド地方(現在のオランダ、ベルギ ー、ルクセンブルグ、北フランスの北部)は1556 年からスペインの支配下にありましたが、毛織 物工業や貿易の中継地として栄え、宗教の上で はカルヴァン派が勢力を得ていました。 スペインのフェリペ二世はこの地にもカトリ ックの信仰を強制するなど専制政治を強めたた め、カルヴァン派の新教徒はオレンジ公ウィリ アムを指導者として独立運動を開始、旧教徒の 多い南部の十州を除き、新教徒の多い北部七州 はユトレヒト同盟を結び、1581年ネーデルラン ド連邦共和国(オランダ)の独立を宣言しました スペインはその後もオランダの征服を試みま したが、イギリスやフランスの助けもあって戦 いはオランダ側が有利に進み、1609年には休戦 となり、1644年ウェストファリア条約でスペイ ンがオランダの独立を正式に承認しました。 <スペイン無敵艦隊の敗北> 十六世紀後半、当時世界最強と呼ばれたスペイ ンの艦隊は1571年のレパント海戦の勝利により 無敵艦隊と呼ばれるようになりました。 スペインは宗教問題やオランダの独立を助け たイギリスとは対立が続いていましたが、1588 年戦艦130隻をイギリスに向かわせました。 イギリスは198隻の軍船で対抗、旧式のスペイ ン大型軍艦を圧倒して勝利を収めました。 オランダの独立や無敵艦隊の敗北によってス ペインの勢力は次第に衰えていきました。 [アメリカー中南米] スペインのアメリア大陸への探検事業は新世 界への征服事業へと発展します。 <コルテスとアステカ帝国の滅亡> スペインは新大陸の植民地化を進め、まづキュ ーバを征服して大陸本土の支配を目指しました 12世紀にメキシコの中央高原に進出したアス テカ族は14世紀の中頃、首都のテノチティトラ ンを中心にアステカ帝国を築き、とうもろこし を栽培し絵文字を用いる農耕文化が発達してい ました。 スペインの貧しい貴族出身のエルナン・コルテ スはキューバ総督の命令でメキシコを探検、152 0年ベラクルス市を建設、僅か400人の部下を率 いてテノチティトランに進撃、占領し、アステカ 王国を滅ぼしました。 スペイン人たちはアステカの皇帝や多くの住 民を殺しメキシコを占領し、この後新スペイン と呼んで、この地を支配しました。 <ピサロのインカ帝国征服> コルテスがメキシコを征服した頃、パナマにい たスペイン人のフランシスコ・ピサロは1532年、 27頭の馬と180人の兵を率いてインカ帝国征服 の遠征を行い、皇帝アタワルパを捕えて処刑し、 インカ帝国を征服しました。(コラム・インカ帝国) インカ人はその後も長く抵抗しましたが、1571 年最後の皇帝が殺されインカ帝国は滅びました こののちスペインは原住民を強制的に働かせ て植民活動を進めた結果、現地のインディオに より大量に採掘された銀がヨーロッパに流入し て価格革命が起き、一定の地代に頼って生活し ていた領主たちの没落を早めました。

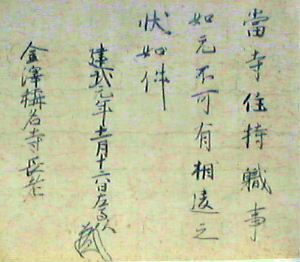

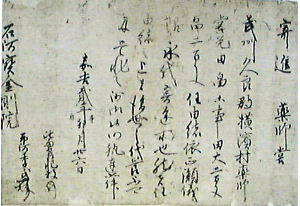

<鎌倉幕府の滅亡と足利氏> 1333(元弘3)年鎌倉幕府が滅びた後、横浜市 域は足利氏が治めることになり、足利氏は家 臣の武士たちに土地を支配させました。 1334(建武元)年3月、上杉重能は足利氏の意 向を受けて、かって金沢北条氏が支配してい た六浦荘富岡郷を足利氏の家来、 仁木義長に 治めさせています。 足利氏は北条時行(中先代の乱)や新田義貞 、北畠顕家らとの戦いを経て京都、九州へと転 戦し不安定な状態が続きましたが、1336年室 町幕府を開き政権の安定化を図ろうとします 横浜でも同年7月には称名寺にたいして、北 条氏の滅亡とともに没収されていた土地の支 配の回復を認め(所領安堵)ました。。足利直義住持安堵状(金沢文庫文書)

1334年11月足利直義が称名寺の釼阿の住持職を認証し た文書。これによって称名寺の存続が保証されました。 <江戸港・湊の繁栄> 鎌倉時代以降横浜の海上交通で有名なとこ ろは神奈川湊と六浦湊ですが、戦乱が続く室 町時代にあっても神奈川湊は東京湾内の流通 の拠点の一つであり、品川、千葉の富津、木更 津などとともに江戸湾内の流通に大きく貢献 したと考えられます。 また六浦湊は鎌倉の外港として発展、中国と の貿易の一つとなり、六浦湊からは金銀や刀 などが輸出され、中国からは大量の宋銭、仏典 や書物、陶磁器が輸入されました。六浦湊はは じめ上行寺、瀬戸神社あたりが中心でしたが 室町時代には中心地が瀬ヶ崎に移りました。 これらは金銭が生み落される場所であり、権 力のある領主の支配地となりましたが、六浦 湊も室町時代には関東管領上杉氏の領地とな りました。

中世・江戸湾の物資流通図(図説・横浜の歴史より)

中世・江戸湾の物資流通図(図説・横浜の歴史より) 鶴見寺尾図(金沢文庫蔵)

鶴見寺尾図(金沢文庫蔵) 市川季氏・比留間範数連署寄進状(複製)

(横浜市歴史博物館・常設展示案内より)

横浜村が最初に現れる文書です。市川季氏・比留間範数の

連署によって、石河宝金剛院(現在の南区宝生寺)に田畑

が寄進されていることが分かります。[1442(嘉吉2)年]

市川季氏・比留間範数連署寄進状(複製)

(横浜市歴史博物館・常設展示案内より)

横浜村が最初に現れる文書です。市川季氏・比留間範数の

連署によって、石河宝金剛院(現在の南区宝生寺)に田畑

が寄進されていることが分かります。[1442(嘉吉2)年]

小机城址(横浜市・港北区)

小机城址(横浜市・港北区)本丸跡は整地されて広場となっています

。

宝勝寺(横浜市・磯子区)

。

宝勝寺(横浜市・磯子区)間宮若狭守綱信が中興、墓地の一隅には綱信のも のとされる墓も見られます

後北条氏の支配した城

後北条氏の支配した城(平成十六年版・横浜の歴史より)

戦いにむかう武士模型(横浜歴史博物館

・常設展示案内より)

戦いにむかう武士模型(横浜歴史博物館

・常設展示案内より)1581(天正9)年7月28日、大曽根飛騨の守に与えられた 「北条家着到定書」の写をもとに復元、着到定書とは戦場 に引き連れて行く侍や足軽の員数や武器、軍装を書き上 げたものです。寺家鴨志田に27貫200文の領地をもつ大 曽根飛騨守は、3人の足軽を引率するよう義務付けられ ていました。

(図説・横浜の歴史より)

次 へ

トップページへ

1333 鎌倉幕府 滅亡 1338 足利尊氏、 征夷大将軍 となる 1416 上杉禅秀の 乱により瀬 谷原で禅秀 と足利持氏 が戦う 1442 比留間範数 らが宝金剛 院に横浜村 の薬師堂免 田畑を寄進 1478 長尾景春の 乱により太 田道灌が小 机城に来攻、 4月11日落 城 1512 北条早雲・ 氏綱、本牧 4ヶ村に制 札を掲げる 1542 横浜市域が 後北条氏の 検地を受け る 1550 後北条氏が 戸部郷の魚 介類納入を 命じる 1590 7月 後北 条氏、豊臣 秀吉に攻め られ滅亡 8月 徳川 家康江戸入 り、横浜市 域は徳川氏 の領地とな り、翌年か ら領内の検 地が始まる